Крепкая мужская дружба или гей-пара? Как менялись представления об отношениях гомеровских героев Ахилла и Патрокла в Древней Греции

В дошедшем до нас тексте «Илиады» отношения Ахилла и Патрокла кажутся далекими от открытой сексуальности. Но греки классического периода — Пиндар, Эсхил, Платон — воспринимали их совершенно иначе. Рустам Галанин — о том, как представления о любви Ахилла и Патрокла достигли расцвета одновременно с распространением гомосексуальных сюжетов в афинской керамике и почему позднеэллинистические авторы считали поддельными наиболее гомоэротичные строки гомеровской поэмы.

Древнегреческая религия — одна из самых чувственных и исполненных страсти языческих религий, которая превосходит своей антропоморфной эротикой, пожалуй, все известные нам другие древние религии. Не то чтобы в тех религиях отсутствовал эротический компонент, это отнюдь не так, но столь «человеческое, слишком человеческое» изображение чувств, характерное для античной мифологии, мы находим только в религии греческой Античности, и именно поэтому, как писал Гегель, Древняя Греция — это то место, где европеец, по крайней мере образованный, всегда чувствует себя дома, то есть на Родине.

Гомосексуальные, равно как и гетеросексуальные, отношения между греческими богами, героями и смертными составляют богатейший и бесценный мифологический материал, сохраненный для нас неторопливой и верной почтой Истории, каковой является письменность. Сегодня на примере отношений Ахилла и Патрокла мы рассмотрим, откуда в греческой мифологии возникла тема гомосексуальности.

Читайте также

Любовь Ахилла и Патрокла

Гомер и Гесиод, как писал Геродот, были воспитателями Греции, которые научили разрозненных греков верить в одних и тех же богов, что, разумеется, нисколько не способствовало устранению этой самой разрозненности, и вплоть до своего краха под державной дланью Рима в 146 году до н. э. Греция представляла собой пестрое одеяло полисов, беспрерывно воюющих друг с другом.

Зная, сколь падки были греческие боги и герои на красивых молодых людей, логично было бы искать истоки подобных отношений в поэмах Гомера, однако в них как раз ничего об однополой любви, как кажется, не сказано, и создается впечатление, что архаические греки тех времен ни видом не видывали, ни слыхом не слыхивали о такой любви. Всё, о чем там идет речь, если смотреть беспристрастно, — это, кажется, крепкая мужская дружба, как, например, в случае с Ахиллом и Патроклом.

Разумеется, описание их отношений изобилует лиризмом близости, трагизмом утраты, гневом и жестоким мщением Ахилла троянцам и Гектору за смерть друга и прочими эмоциональными факторами, но там и подавно нет упоминания о том, что они были любовниками, хотя об этом страстно живописует Платон в «Пире» (180b), возвышенно упоминает Пиндар в десятой Олимпийской оде (стр. 19), скорбит Эсхил во фрагментах утраченной трагедии «Мирмидоняне» (frg. 135, 136, 137 Radt) и т. д.

Вполне вероятно, что история крепкой эмоциональной дружбы между Ахиллом и Патроклом, которую мы рассматриваем как аналог современного броманса, создавалась по той же нарративной матрице, что и параллельные сюжеты Ближнего Востока — дружба Гильгамеша и Энкиду, а также отношения царя Давида с Ионафаном, которые традиционно рассматриваются как свободные от сексуального элемента (Halperin 1990: 75–88; Percy 1996: 37–41). Таким образом, как писал Дэвид Констан в своей книге, посвященной дружбе в Античности, в тех случаях, когда мы видим, что Ахилла и Патрокла изображают как любовников, то есть через призму отношений эраст — эромен, мы вынуждены признать, что в текст «Илиады» интерполируются смыслы более поздних социальных практик, изначально чуждых эпической традиции (Konstan 1997: 37–39).

Как же получилось, что Ахилл и Патрокл из неразлучных друзей стали хрестоматийным образчиком однополой любви?

Кеннет Довер считает, что во всём виноват Эсхил со своей трагедией «Мирмидоняне» (Dover 1978: 197). В сохранившихся фрагментах этой драмы, которая входила в трилогию, условно называемую «Ахиллеида» (Ярхо 1959: 263–270), мы обнаруживаем скорбящего Ахилла, который обращается к мертвому телу Патрокла с такими словами:

σέβας δέ μηρών άγνόν οὐκ ἐπῃδέσω,

ώ δυσχάριστε τών πυκνών φιλημάτων.(frg. 135 Radt)

(Святыни бедер непорочной ты не постыдился

И поцелуев частых, о неблагодарный!)

и далее Ахилл продолжает скорбеть об

μηρῶν τε τῶν σῶν εὐσέβησ᾽ ὁμιλίαν καλλίω

(frg. 136 Radt)

(общении благочестивом и прекрасном с бедрами твоими).

В пользу версии Довера, как кажется, говорят и другие источники. Так, оратор Эсхин в речи «Против Тимарха» (142) говорит, что Гомер, часто упоминая дружбу Ахилла и Патрокла, тем не менее не называет ее любовью, полагая, что образованный человек сам должен догадаться о характере их отношений. Под образованными людьми можно понимать самого Эсхина, для которого, как и для других афинян, было совершенно очевидно, что если один мужчина — Ахилл — так страдает из-за смерти другого, а тот другой — то есть Патрокл — в виде призрака является ему («Илиада», XXIII, 81–92), чтобы сказать, что он хочет быть погребенным в одной могиле с Ахиллом, — так вот, для афинян V–IV веков до н. э. было очевидно, что мужчины, которые таким образом выражают свои чувства, просто не могли не быть любовниками.

Другой важный текст, в котором ставится под сомнение любовная связь наших героев, — это «Пир» Ксенофонта (8, 31), где целомудренный Сократ говорит, что Патрокл был товарищем (ἑταῖρος) Ахилла, а не возлюбленным (παιδικός), и, как и в случае других героев, они совершили столько подвигов не потому, что спали вместе (συγκαθεύδειν), но потому, что, восхищаясь друг другом, испытывали друг к другу взаимный респект (ἄγασθαι).

Тем не менее дыма без огня не бывает, и хоть в «Илиаде» мы не наблюдаем эксплицитного гомосексуального нарратива, однако некоторые моменты заставляют нас заподозрить его неявное присутствие.

Дело в том, что отношения Ахилла и Патрокла не являются полностью симметричными, как то требуется для идеальной — а дружба героев мыслится как идеальная — дружбы, и выдает эту несоразмерность слово θεράπων, которое часто применяется к Патроклу и обозначает «товарищ», «помощник», «служитель», «оруженосец» и т. д. Это, конечно, не означает, что Патрокл с необходимостью находится в подчиненном положении, то есть ниже по социальному статусу (Konstan 1996: 40), однако это накладывает на него кое-какие обязательства. Дело в том — и в этом одно из множества отличий поэмы Гомера от фильма «Троя» с Брэдом Питом в главной роли, — что Патрокл годами был старше Ахиллеса, хотя последний был более знатного происхождения и превосходил Патрокла силой («Илиада», XI, 785–790). С тех пор Патрокл часто прислуживает Ахиллу: то в качестве виночерпия он смешивает вино и подносит пришедшим в шатер хозяина гостям, пока Ахилл жарит мясо, разделывает его и сервирует стол («Илиада», IX, 200–220), то он застилает кровать старому Фениксу — воспитателю Ахилла (620), да и много чего другого делает, помогая другу в обустройстве сурового военного быта.

Само слово θεράπων, как отмечает Грэгори Надь, пришло к грекам из хеттской культуры, где оно обозначало ритуальную заместительную жертву, на которую переносилась скверна жертвователя; в «Илиаде» же, будучи употребленным в отношении Патрокла, оно обозначает как бы альтер эго главного героя Ахилла (Nagy 1979: 472). Альтер эго — или второе я — отнюдь не подразумевает воспевания тоски по бедрам и поцелуям, как мы видели выше во фрагментах Эсхила, написанных в первой половине V века до н. э. «Илиада» же, как считается, обрела более-менее окончательные очертания в середине VIII века до н. э.

Что-то произошло за эти три века, раз гомеровских воинов стали рассматривать как идеал не только мужской дружбы, но и однополой любви.

Так что же случилось в эти триста лет? Да много чего. Появились города-полисы, гимнасии и палестры — спортивные центры производства мужской обнаженности, возродилась письменность, восторжествовали олимпийские боги, родилась философия, в конце концов, и как апогей греческой культуры — античная театральная драма (см. статью Кости Гуенко). И это всё? Нет, не всё, поскольку возникло еще кое-что, без чего Античность нельзя помыслить, — античная пайдерастия, истокам которой посвящен другой материал.

Гомосексуализация мифа об Ахилле и Патрокле произошла, вероятно, во время тирании Писистрата и его потомков, и процесс этот, судя по всему, был идентичным процессу, происходящему до этого на Крите в отношении Зевса и Ганимеда.

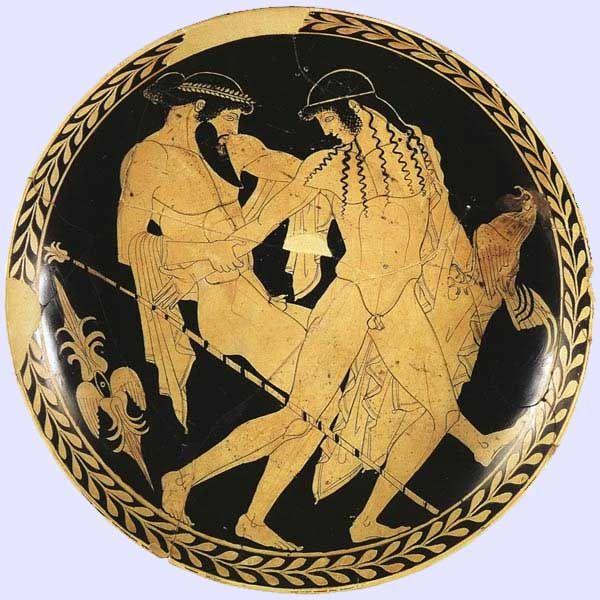

К концу VI — началу V века до н. э. мы видим, что на изображениях Ганимед, преследуемый Зевсом, часто держит в руках петуха, который был стандартным символом и подарком, вручаемым эрастом (любящим) своему эромену (возлюбленному).

Таким образом, Зевс и Ганимед, равно как и Ахилл и Патрокл, постепенно превращаются в классические образчики любовников в рамках дискурса пайдерастии, то есть происходит гомосексуализация античного мифа, связанная с литературно-критической работой в отношении гомеровского эпоса в эпоху Писистратидов. До начала V века до н. э. мы встречаем лишь шесть изображений Ганимеда, в 490–450 годы он становится одним из самых популярных мифологических образов, а после 450-го внезапно исчезает — по крайней мере если судить по тем артефактам, которые у нас есть, — и снова появляется ненадолго в эпоху Александра Македонского, однако уже не с петухом, а с орлом в работах скульптора Леохара (Davidson 2007: 184).

Всё это коррелирует с тем фактом, что расцвет гомосексуальной керамики вообще приходится на тот же период. Гомосексуальные сцены в греческой вазописи появляются примерно в 575 году, а их сохранившаяся количественная хронологическая динамика выглядит следующим образом: 575–550 годы — 12 штук, 550–525 годы — 50, 525–500 годы — 57, после 500 года — 9, 470-е — несколько штук с дальнейшим преобладанием гетеросексуальных сцен (Percey 1996: 119–120). К концу V века до н. э. сам сюжет из дискурса телесной привлекательности Ганимеда трансформируется в сторону спиритуалистического понимания сюжета: Зевс уносит юношу не потому, что у него тело прекрасно, но ввиду добродетельности его души, и эхо этой одухотворенной мифологии слышится даже в эпоху Ренессанса (Calimach 2007: 128–129).

Итак, в эпоху Писистратидов (вторая половина VI в. до н. э.) — династии, хорошо известной своей склонностью к гомосексуальным отношениям, — происходит не только кодификация Гомера, но и других, например орфических, текстов.

Часто во время филологической работы специально обрабатываются гомосексуальные сюжеты, следствием чего, предположительно, становится рекомпозиция исходного сюжетного материала в угоду гомосексуально ориентированной аудитории (Percy 1996: 180). Так, вполне вероятно, что некоторые пассажи «Илиады», которые уже в эпоху классики (V–IV века до н. э.) считались доказательством любовной связи Ахилла и Патрокла, а в эпоху позднего эллинизма были атетированы, могли быть ранее интерполированы для легитимации этого вида отношений во время редактуры в эпоху Писистрата. Вот один из пассажей из 16-й книги, где Ахилл дает наставления Патроклу:

Вспять возвратися ко мне, кораблям даровавши спасенье;

Рати ж ахеян оставь на полях боевых истребляться.

Если б, о вечный Зевес, Аполлон и Афина Паллада,

Если б и Трои сыны и ахеяне, сколько ни есть их,

Все истребили друг друга, а мы лишь (νῶϊν), избывшие смерти,

Мы бы одни разметали троянские гордые башни! (97–101)(Пер. Гнедича)

В одном комментарии (schol. A) грамматик Аристоник (I век н. э.) говорит, что другой грамматик, Аристарх (II век до н.э.), атетировал вышеуказанные строки на том основании, что их выдумали те, кто полагал, будто Ахилл и Патрокл были любовниками, то есть Аристарх рассматривал эти стихи как свидетельство гомосексуальных отношений между героями (Clarke 1978: 384). При всем при том от этих стихов не так-то просто отделаться, поскольку, несмотря на некоторые филологические несоответствия, такое эмоциональное высказывание вполне соответствует нраву Ахилла, ведь, в самом деле, любовь между Ахиллом и Патроклом может быть рассмотрена как структурное смысловое ядро всего сюжета «Илиады» (Clarke 1978: 394; Davidson 2007: 256).

При этом филологи нашей эпохи — в том числе Виламовиц — вообще не видят здесь каких-либо сексуальных коннотаций, поэтому можно спросить: а чего вообще подозрительного заметил здесь Аристарх? Не исключено, что это чрезмерная эмоциональная привязанность Ахилла к Патроклу, которая весьма редка среди других героев «Илиады», — привязанность столь сильная, что он готов воскликнуть: пусть погибнут все, и ахейцы, и троянцы, лишь бы только нам с тобой вдвоем (νῶϊν) избегнуть смерти и разделить славу победителей. Такие эмоции в «Илиаде» обычно испытывают женщины: Гекуба в отношении своих детей, Фетида в отношении Ахилла, Андромаха в отношении Гектора. Ко всему этому нужно добавить текстуальные свидетельства телесных поведенческих манифестаций Ахилла после смерти друга, которые могут быть истолкованы именно как любовь (Clarke 1978: 392–393). У Ахилла начинается анорексия (кн. XIX, 319), бессонница (кн. XXIV, 1–6), он перестает мыться (кн. XXIII, 44), он рыдает и простирает руки на мертвое тело друга, пытаясь обнять (кн. XIX, 4–5), он кладет руки на грудь мертвого (кн. XXIII, 19), он хочет обнять тень Патрокла (кн. XXIII, 97), он отказывается от любви женщины (кн. XXIII, 130) и т. д. Мы могли бы предположить, что такое поведение является нормальной «работой скорби» по умершему человеку, однако нигде в «Илиаде» ни один герой так себя не ведет после смерти товарища.

Я напомню, что прикасаться к мертвому телу вообще было запрещено, поскольку оно считалось нечистым и человек мог оскверниться — то есть Ахилл презирает даже ритуальную чистоту.

Что до Патрокла, то он, будучи therapon, исполняет все те функции, которые в гомеровском мире традиционно исполняла жена (Halperin 1990: 84), что также подчеркивает некоторую пассивность в восприятии Патрокла сознанием классического грека, воспитанного в дискурсе пайдерастии. Мы, таким образом, являемся свидетелями того, как греки VI–V веков до н. э. вписывают свои социосексуальные категории в гомеровский текст и через них, задним числом, интерпретируют эротические и эмоциональные паттерны, в нем содержащиеся, — мы видим весь тот размах, с которым артикуляция дискурса пайдерастии лишает интерпретативное сообщество, ответственное за канонизацию и кодификацию литературной классики, критической интенции по отношению к самим этим текстам (Halperin 1990: 86–87). Таким образом, вполне возможно, что у наших мифологических сюжетов изначально не было гомосексуальных коннотаций и что эти коннотации представляют собой не исходный пункт, но, наоборот, завершение переработки многовекового мифологического материала.

Тем не менее создается впечатление, что к концу по крайней меры Пелопоннесской войны элитарный кодекс афинской пайдерастии — то есть отношения между свободными аристократами — принял совершенно демократические очертания, распространившись «в массы» и, вероятно, утратив при этом идеалистические смысловые референции, свойственные аристократии как классу. Будучи воспринята массами, многие представители которых разбогатели во время войны, став нуворишами, однополая любовь приобрела довольно повседневное — если не сказать пошлое — содержание. Связано это с некой закономерностью в трансмиссии социальных практик: всякий раз, когда какая-то практика выходит за пределы определенного класса — чаще всего элиты, которая эту практику и учредила, — и распространяется на массы, она в большинстве случаев превращается в пошлость, и должно пройти немало лет, пока внутри самих масс родится новое поколение, которое, не занимаясь обезьянничаньем и эпигонством, будучи воспитанным в новых условиях, станет рассматривать эту практику уже как свое неотчуждаемое достояние.

Вероятно, именно деградация аристократического пайдерастического кодекса так не нравилась Сократу и Платону, и они попытались придать этой находящейся в упадке практике возвышенное метафизическое обоснование, жестко отграничив ее от эротической области Афродиты Пандемос (Всенародной).

Мы знаем, что Сократ предпочитал сношению с юношами любовь к их душам, поэтому Ксенофонт и говорит нам в «Пире» (8: 12), что для Сократа «эрос души намного сильнее, чем эрос тела». А подобного рода высказывания есть не что иное, как покушение на общественное мужское афинское наслаждение в рамках института пайдерастии. И я совершенно согласен с профессором Риви, что это и было одной из причин, почему Сократу пришлось столь дорого заплатить: его во многом казнили за то, что он постоянно укорял всех этих мужчин за любовь не к душам, но исключительно к телам своих возлюбленных (Reeve 2016). А как известно, нет ничего более раздражающего и ненавистного, чем когда кто-то систематически критикует твое наслаждение, ставя его тем самым под угрозу, даже если этот кто-то — сам Сократ. Однако, может быть, Сократ просто хотел снова возвысить отношения между мужчинами и молодыми людьми до того высочайшего уровня, на котором они находились во времена героев-полубогов Ахиллеса и Патрокла?..