Безумие, анархия, черная магия и другие мифы о войнах на далеком жарком континенте

В разговоре о вооруженных конфликтах в современной Африке люди часто неосознанно воспроизводят стереотипы, которые были созданы в мозговых центрах политической верхушки и впоследствии спущены в массы через СМИ и популярную культуру. Чем меньше осведомлен человек, тем сильнее власть тиражируемых клише, однако даже компетентные люди не свободны от стереотипов. Давайте разберемся в мифах, окружающих войны на жарком континенте.

Истоки заблуждений

Многие наши заблуждения восходят к эссе американского политолога Роберта Каплана под названием «Грядущая анархия» (1994). В своем очерке известный журналист и теоретик геополитики живописал ужасы повсеместной социальной эрозии и распада, в которые погрузилась Западная Африка в 1990-е годы. Каплан стоял на позициях социального дарвинизма и полагал, что войны, охватившие мир после 1991 года, были вызваны перенаселением и сопутствующей ему борьбой за сокращающиеся ресурсы. Многие антропологи возражали ему, однако их не услышали, а бестселлер Каплана был разослан по факсу во все американские посольства мира. «Грядущая анархия» стала настольной книгой политтехнологов и чиновников, ответственных за военно-политические мероприятия США на Черном континенте.

Миф первый: деполитизация

Обычно, когда заходит речь о войнах в Африке, люди затрудняются ответить на вопрос об их причинах. Всё потому, что эти войны давно принято деполитизировать, особенно после окончания холодной войны, когда политические и идеологические основания будто бы ослабли и стерлись. Немецкий поэт и эссеист Ханс Магнус Энценсбергер писал, что в войнах третьего мира вовсе нет никакого смысла, а на полях сражений царствует стихия насилия, вырвавшаяся из идеологических оков.

Действительно, понять мотивы участников некоторых войн бывает довольно сложно. Однако у воюющих сторон всегда были и будут военно-политические цели, тактические и стратегические задачи. Гражданские войны в Либерии (1989–1996, 1999–2003), ставшие культурной иконой «нового варварства» в кино и литературе, на деле начались с мятежа в 1980 году выходцев из притесняемых автохтонных групп. Коренные жители восстали против американо-либерийцев — потомков переселившихся сюда из США освобожденных негров, ставших элитой, которая сосредоточила в своих руках национальные богатства и принимала политические решения. Впоследствии гражданские конфликты в Либерии вращались вокруг распределения полномочий, правительственных постов и экономических ресурсов.

Другой «эталонный» пример — войну в соседнем Сьерра-Леоне (1991–2002) — обстоятельно изучил Пол Ричардс, критик Каплана. При ближайшем рассмотрении эта бессмысленная и шокирующая своей жестокостью война оказалась восстанием маргинализованной и отчаявшейся молодежи против политической верхушки, цементированной авторитарным однопартийным режимом. Отряды вооруженной оппозиции, называвшие себя Революционным объединенным фронтом, бросили вызов иерархической и наследственной природе бюрократического государства, возглавляемого геронтократами.

В таких режимах дорогу к политической карьере, достойной работе, благополучной семье и общей социальной защищенности открывает образование. Лишенные его молодые люди, недавно переселившиеся из деревни в город и не нашедшие там себе места, быстро радикализируются. Этот во всех отношениях примечательный кейс попутно опровергает миф об «отсталости» и «дремучести» войны в Африке.

Молодежь Сьерра-Леоне взяла в руки оружие как раз по вполне понятным, земным и, главное, современным соображениям — вырваться из кретинизма сельской жизни, получить хорошее образование и достойную работу.

Похожие мотивы двигали юными участниками скоротечной войны в Гвинее-Бисау 1998–1999 годов. Подростки, взявшие в руки оружие, впоследствии описывали свой выбор труднопереводимым креольским словом dubriagem, значение которого сочетает движение, предприимчивость и смекалистость.

Миф второй: Failed state

Криминализации и деполитизации конфликтов сопутствует представление о «несостоявшихся государствах» — failed state (или fragile state в более политкорректных современных формулировках). Предполагается, что теория и практика государственного строительства в проблемных странах серьезно хромает, поэтому им обязательно нужно укреплять «веберовское» государство — с армией, полицией, бюрократией и институтами представительной демократии...

Многие страны, охваченные непрерывными войнами (Демократическая Республика Конго, Центральноафриканская Республика, Чад, Южный Судан) даже не думают распадаться, что бы о них ни думали.

Чувство национальной принадлежности у их жителей чрезвычайно глубокое, и силы вооруженной оппозиции, сражающиеся с правительством и друг с другом, редко выдвигают сепаратистские идеи. Гораздо чаще речь идет о борьбе за политические и экономические рычаги управления единой страной.

Миф третий: религия и трайбализм

Не секрет, что многие африканцы глубоко религиозны. Однако следует избегать крайности и навешивать этнические и религиозные ярлыки. Настоящий праздник для политологов и журналистов — исламисты: чтобы о них писать, как правило, достаточно просто повторять официозный жаргон «секьюрикратов». Поиск этнических или конфессиональных корней гражданских войн стал своего рода спортом для политологов, журналистов и прочих людей, претендующих на экспертность. Однако за «этнорелигиозным фактором» почти всегда стоят более глубокие требования — включенности в политический процесс, представительства в органах власти, справедливого распределения национальных богатств.

Причинно-следственные связи здесь нередко перевернуты с ног на голову. Во-первых, потому, что этническая и религиозная карта не причина, а скорее надежный инструмент, чтобы мобилизовать маргинализованные, угнетенные группы вокруг партий, движений и влиятельных политических фигур.

В своих проповедях Мухаммад Юсуф, [харизматичный исламский проповедник и основатель организации «Боко харам» — Прим. ред.], бросивший вызов политическому режиму Нигерии, требует справедливого распределения национального богатства и борьбы с коррупцией так же часто, как и призывает установить халифат и свергнуть светское государство.

Во-вторых, этно-региональные группы очень редко совпадают с географией активности вооруженных группировок: их члены охотно разменивают свои «корни» и «идентичность» на выгодные политические альянсы.

И наконец, далеко не всегда участники войн мобилизуют своих членов через этнические узы: Революционный объединенный фронт Сьерра-Леоне сознательно смешивал выходцев из разных этнических групп и насаждал язык крио в качестве средства повседневного общения.

Некогда модное слово «трайбализм» (от англ. tribe — «племя») совершенно не адекватно африканским реалиям. Здесь никогда не было племен (от этого понятия современная наука отказывается), а многие известные этнические группы восходят к военно-политической организации доколониальных обществ.

Лишь позже, с приходом колонизаторов, из этих групп стали создавать «этносы» — исключительно в административных целях.

После того как африканские страны обрели независимость, «этносы» и «этничность» остаются очень текучей, конъюнктурной и динамической категорией, которую политики и бизнесмены активно используют в борьбе за власть и ресурсы.

Примером тому может служить группа баньямуленге, проживающая на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Южное Киву. Это потомки скотоводов-тутси из Руанды, которые осели здесь к концу XIX века и основали деревню Муленге, названную так по близлежащей горе. Причем сами тутси в соседней Руанде были не народом, а социопрофессиональной группой — правящей воинской элитой, в чем-то близкой к сословию. Переселившись в Конго, тутси оказались включены в существовавшую здесь политическую организацию и стали данниками местных королей-мвами. Поначалу эти люди называли себя «баньяруанда» — то есть «те, кто пришли из Руанды». Но когда позже в эти места прибыли беженцы-тутси из Руанды (после 1959 года) и Бурунди (после геноцида 1972-го), жители деревни стали называть себя «баньямуленге» («те, кто происходит из Муленге»). Так они пытались закрепить свои права полноправных граждан конголезского государства и максимально дистанцироваться от чужаков.

Однако это им не помогало: и центральное правительство Заира (так называлось Конго в 1971–1997 годах), и местные власти, и простые крестьяне из народа бембе, с которым у баньямуленге были земельные споры, считали их чужими. В 1994 году в Руанде народность хуту устроила чудовищный геноцид тутси, но новому правительству удалось его остановить. В итоге в Конго хлынули потоки беженцев-хуту, опасавшихся мести руандийских властей, и баньямуленге стали жертвами террора хуту. Правительство Руанды, обеспокоенное концентрацией экстремистов на своей западной границе, предложило баньямуленге помощь, и те охотно приняли ее. Они стали основой повстанческой армии, которая сбросила режим конголезского диктатора Мобуту, но рост «тутсифобии» среди местных политиков и простых конголезцев, не признававших баньямуленге, то бросал их в объятия «идентичности тутси» под крыло руандийских политиков и генералов, то заставлял отстраняться от прошлого и корней, показывая свою лояльность Конго.

Миф четвертый: война как ремесло

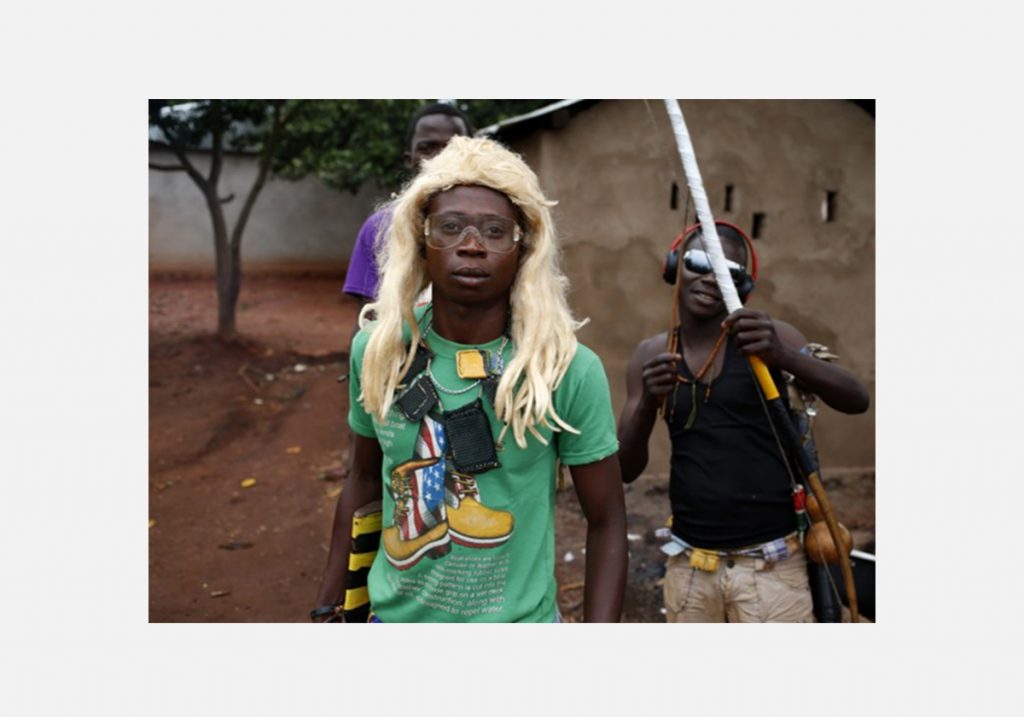

Еще один стереотип — «эндемическая» природа конфликтов: единожды начавшись, они воспроизводят себя в поколениях. У этого представления более твердая почва под ногами. Действительно, «война нового типа» резко отличается от официальных военных доктрин, восходящих к идеям военного теоретика XIX века Карла фон Клаузевица, и приводит в недоумение наблюдателей и экспертов. Ее особенности — дети-солдаты, отсутствие дисциплины и элементарной линии фронта, десятилетия «странной войны», когда боевые действия не ведутся, но мир и разоружение так и не приходят.

Всё это так. Однако война не обязана соответствовать представлениям идеологов военных доктрин. Тем более что война на Африканском континенте при всем ее местном колорите полностью подтверждает главное наблюдение Клаузевица, считавшего, что война — это «продолжение политики другими средствами». Война здесь — политика в чистом виде, связанная невидимыми нитями с мировыми политическими центрами, транснациональными корпорациями и финансовыми группами.

В ряде случаев война становится «нормальной» экономической деятельностью по изъятию, накоплению и перераспределению прибыли, которая порождает целый слой живущих за ее счет людей — так называемых военно-политических предпринимателей.

Характерный случай — Республика Чад, десятилетиями существовавшая как поле деятельности таких бизнесменов, которых в разное время встречали не только в пустынных лагерях боевиков, но и на улицах Канады, Швейцарии, Франции, Бельгии и США.

Вооруженная оппозиция часто действует как полноценная военно-хозяйственная компания с собственной логистикой, ресурсной базой, каналами перераспределения прибыли. Это крайний случай феномена силового предпринимательства, которое возникает в ситуациях, когда другие возможности обогащения затруднены или просто невозможны. Оно сопряжено с насилием, вербовкой самых внушаемых и управляемых комбатантов — детей, а также повсеместным внеэкономическим принуждением. Так, в Чаде, ДРК, ЦАР и других странах широко используется принудительный труд на кустарных приисках, где добывают полезные ископаемые.

В целом такие войны, начинающиеся с политической мобилизации, часто заканчиваются строительством военной экономики, в которой люди могут жить десятилетиями и которая даже способна приносить прибыль ее участникам и их семьям.

В 2014 году ЦАР, пережившая восстание коалиции «Селека» и свержение президента, была охвачена хаосом и межобщинными столкновениями, однако там неожиданно оживилась хозяйственная жизнь: за этот год рост экономики составил 0,5 %, а к 2016 году — целых 5,2 %.

Активизировалась деловая среда, строились дороги, открывались фабрики по производству продуктов питания, пива, сигарет — и это в условиях, когда до 80 % территории страны контролировали разные повстанческие движения.

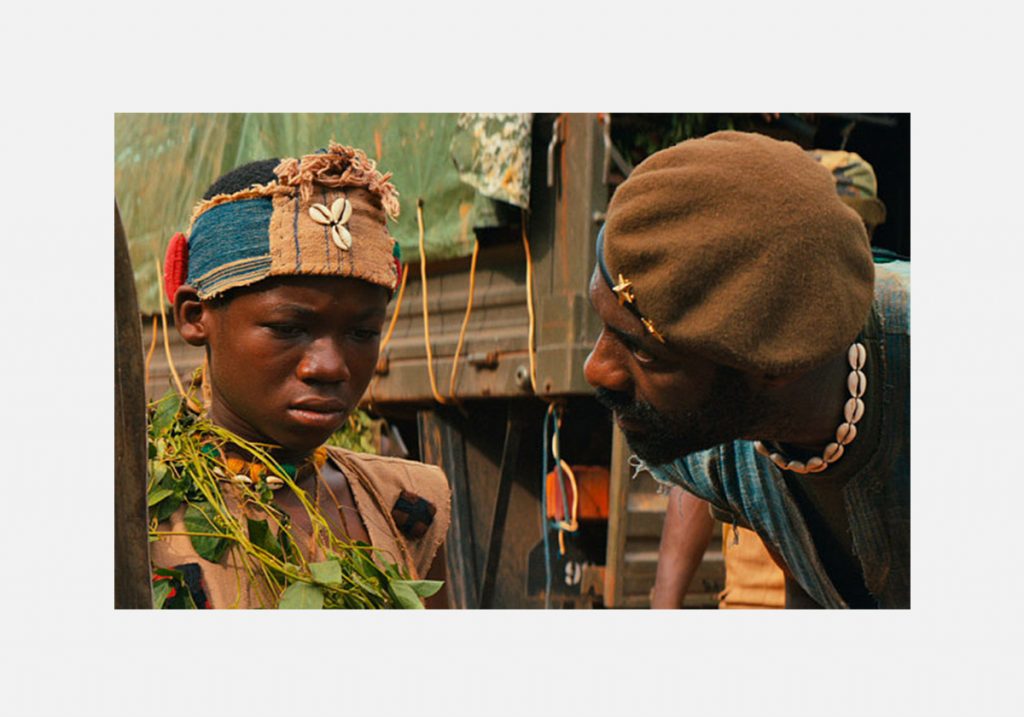

Такие «военно-политические предприятия» сочетают в себе черты армий и современных бизнес-корпораций. Конечно, они пропитаны глубоко маскулинной воинской этикой, построенной на иерархии и насилии. Правда, их многое отличает от устройства современных вооруженных сил государств мира. Достаточно беглого взгляда на фото участников вооруженных конфликтов, чтобы понять — порог вхождения в это ремесло очень низкий. Но, как и в мексиканских наркокартелях или, скажем, в академической науке и легальном бизнесе, шансы на успех и головокружительную карьеру здесь не очень велики. С регулярной армией их сближает маскулинная культура, где женщины — в качестве жен, шпионок, политических сторонниц — пусть и играют ключевую хозяйственную роль, но оттеснены на задний план, а подчас становятся жертвами насилия и сексуальной эксплуатации.

Миф пятый: культура насилия

Еще один миф связан с исключительным насилием. Действительно, на полях сражений Западной и Центральной Африки мало можно встретить приятного. Поэтому очень часто даже компетентные люди пишут о «культуре насилия», которая якобы является злом для развивающихся стран и препятствует их демократизации. В первую очередь это относится к Африке и Латинской Америке.

Однако насилие не цель, а лишь средство, эффективное в достижении богатства и распределении прибыли. Антрополог Луиза Ломбард пишет, что угроза насилия — политическая технология в большей мере, чем простое варварство.

Вершиной военно-политической карьеры служит власть, которая осуществляется без применения (и даже ношения) оружия и конвертируется в стабильный доход и важный государственный пост.

Миф шестой: магия

Последний миф — об исключительном варварстве участников вооруженных конфликтов, якобы не знающих ни элементарной дисциплины, ни чувства самосохранения. Это тоже неверно. Несмотря на бешеное развитие военно-технических средств, африканские вооруженные группировки вполне способны наносить ощутимые поражения даже профессионалам. Хорошо известен «Сомалийский синдром», охвативший международное сообщество в 1993 году после гибели 18 американских военных в Могадишо. Но были и другие случаи: так, в конце марта 2013 года накануне взятия столицы ЦАР города Банги члены коалиции «Селека» [вооруженная мусульманская группировка — Прим. ред.] совершили тактический маневр и сумели убить 13 южноафриканских военных, пытавшихся сдержать уверенное наступление боевиков.

Широко известна приверженность участников африканских войн магическим ритуалам и практикам. Действительно, магию использовали и используют везде — в Либерии, Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго, Анголе, Уганде, Зимбабве. В оставленных лагерях «Боко харам» в Нигерии и Камеруне военные часто находили вудуистские амулеты гри-гри, якобы дарующие неуязвимость и удачу — и это при всей исламистской ортодоксальности группировки. Однако их противники и жертвы прибегают к таким средствам не менее часто.

Клод Леви-Стросс писал, что сила воздействия магического обряда зависит от сочетания трех аспектов: веры колдуна, веры его клиента или жертвы и общего доверия общества.

Точно так же «боевая» магия работает тогда, когда в нее веришь не только ты, но и твой противник или зритель.

Магия — это такая же нормативная практика, как и применение огнестрельного оружия и бронетехники, причем далеко не только во время войны. Адепты магии признают эффективность современных средств индивидуальной защиты (бронежилетов, касок), но вместе с тем резонно отмечают, что далеко не всегда и не везде они эффективны и, главное, доступны. В свою очередь, магия увеличивает шансы на выживание и успех (особенно когда в нее верит еще и противник), повышает психическую устойчивость, но никак не считается панацеей и работает лишь тогда, когда для нее подготовлено информационное пространство. Кроме того, магические обряды и амулеты играют, в сущности, ту же роль, что и ритуалы, символика и униформа профессиональных военных — это манифестация власти, эффективная там, где в нее верят и где ее уважают.

Магия — всегда часть продуманной пропагандистской кампании.

Знаменитые конголезские повстанцы май-май впервые заявили о себе в 1996–1997 годах, когда помогали вооруженной оппозиции в свержении режима Мобуту. Они активно распускали слухи о своей силе, неуязвимости, а также суровых и кровавых ритуалах.

«Май» — искаженное суахилийское слово «маджи», что означает «вода». По их поверьям, пули могут превращаться в воду, если пользоваться особым снадобьем — дава. Всё это кажется дикостью, однако солдаты диктатора в страхе разбегались, прослышав о приближении май-май. Зимой 1996 года произошло сражение за город Гети. Там, по свидетельству одного служителя англиканской церкви, трое воинов май-май, вооруженные копьями, якобы обратили в бегство 700 солдат. Эти и подобные истории — часть продуманной информационной войны, которую до сих пор ведут эти крошечные деревенские ополчения в условиях, в которых конвенционная война не оставляет им ни единого шанса на выживание.

Рассмотренные мифы не исчерпывают всех нюансов, ускользающих от глаз наблюдателей, однако главное не в этом. На первый взгляд дикие и бессмысленные вооруженные конфликты, смакуемые СМИ, при внимательном рассмотрении неожиданно обретают свой внутренний смысл, логику и законы. Их участники преследуют те же цели, что и жители развитых индустриальных обществ. Их основные запросы — образование и работа, включенность в политический процесс и представительство в органах власти, личное обогащение и стабильный источник дохода. В свою очередь, их средства, кажущиеся нам дикими и варварскими, поразительно эффективны и рациональны в той социокультурной среде, которая обеспечивает их непрерывное воспроизводство.

Что почитать

- Richards P. Fighting for the Rain Forest: War, Youth and Resources in Sierra Leone. African Issues, 1996. Эта книга, посвященная во многом загадочной войне в Сьерра-Леоне, открыла целую эпоху, перевернув наши представления о «войне нового типа».

- Debos M. Living by the Gun in Chad. Combatants, Impunity and State Formation. London: Zed books, 2016. Книга посвящена десятилетиям вооруженного конфликта в Республике Чад. Однако в первую очередь это добротное социально-антропологическое исследование, рассказывающее о феномене военно-политического предпринимательства. Этот феномен многое объясняет в динамике беспрерывных гражданских войн не только в Чаде, но и в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и в Южном Судане.