Армянский Детройт. Фоторепортаж из Алаверди, полузаброшенного индустриального центра советской эпохи

В советское время Алаверди был важнейшим промышленным центром Армении и всего Союза. Теперь город полузаброшен, с 1979 года его население уменьшилось вдвое. Многочисленные фабрики Алаверди закрыты, работа главного предприятия, Алавердского медеплавильного завода, остановлена. О том, почему так произошло и как сегодня выглядит этот зрелищный, мрачный и необычный город-памятник советской индустриализации, рассказывает в своем фоторепортаже корреспондентка «Ножа» Вера Атаманчук.

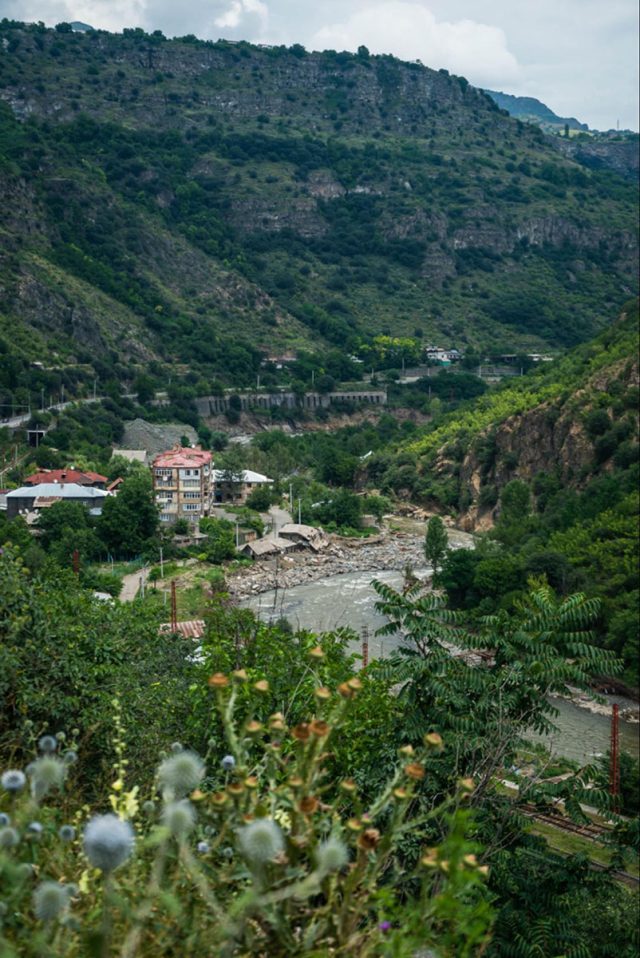

Суровый промышленный облик Алаверди резко контрастирует с красотой окружающей природы. Город расположен в Лорийской области на северо-востоке Армении, рядом с грузинской границей. Он растянулся вдоль ущелья реки Дебед — самой низкой точки Армении (380 м). Это влажный, лесистый регион, непохожий на основную часть страны. Армения расположена на нагорье: 90% ее территории, в том числе столица Ереван, находятся на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Большую часть страны занимают степи и полупустыни — лишь 11% покрыто лесами. Поэтому ущелье реки Дебед выглядит как зеленый оазис посреди суровых гор. И именно здесь появился мрачный промышленный центр — чуть ниже мы скажем, почему.

География города необычна: он расположен на двух уровнях. Первый уровень — нижний, на высоте 700 метров. Здесь город узкий, вытянутый вдоль реки: в некоторых местах его ширина не превышает 200 метров. Второй уровень — верхний, на высоте 1000 метров. Внизу расположены административные и промышленные здания, наверху — спальный район. А еще Санаин — монастырь X века, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Верхний и нижний уровни соединяет канатная дорога, открытая в 1977 году и закрытая в 2016. Сегодня единственный способ добраться из верхней части города в нижнюю — на автомобиле или маршрутке, которая ходит с 8 утра до 6 вечера. Ну, или пешком, если вы готовы идти 1,5 часа и подниматься на 300 метров вверх. Так что если житель верхней части города посещает нижнюю, ему надо либо возвращаться домой до 6 вечера, либо тратиться на такси, либо покупать себе автомобиль.

Причина закрытия канатной дороги банальна — недостаток финансирования. Почти 50-летний механизм требует модернизации, на которую у городских властей просто нет денег.

Власти пытались бороться с нехваткой средств, сократив штат сотрудников и повысив цену на проезд, однако это не помогло. Вагончики канатной дороги зависли в воздухе над городом и неподвижно висят вот уже 8 лет. В лучшие времена канаткой пользовалось около 1000 человек ежедневно, а в последние годы перед закрытием — всего несколько сотен. Ведь население города резко уменьшилось и продолжает уменьшаться.

За последние 35 лет население Алаверди сократилось более чем вдвое: в 1989 году оно составляло 26300 человек, в 2016 — 11000. Чтобы понять, почему так произошло, нужно обратиться к истории города. Люди жили здесь еще во втором тысячелетии до нашей эры. Регион успел побыть частью царства Урарту, империи Ахеменидов и Сасанидов, Арабского халифата. С IX по XVI век здесь правили армянские, грузинские и армяно-грузинские династии, основавшие независимые королевства. В центре Алаверди даже сохранился памятник того периода — Санаинский мост XII века, еще одно наследие ЮНЕСКО. Вплоть до начала XX века это был единственный в Алаверди переход на другую сторону реки.

Но для нашей истории более важен период Нового времени. В 1555 году Лорийский регион в составе Картлийского царства стал частью Сефевидской персидской империи. Позже к ней присоединили и другие части Армении. Сделал это Надир-шах — очередной «Александр Македонский», выходец из беднейшей семьи пастухов, поднявшийся до самых вершин власти и завоевавший значительные части территорий современных Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана, Афганистана. В 1739 году Надир-шах даже завоевал Дели — столицу Великих Моголов.

Как это часто бывает с великими завоевателями, после их смерти империя погружается в хаос. То же произошло и с Надир-шахом — в 1747 году его убили собственные офицеры, и империя посыпалась на куски. Отвалилось от нее и Картли-Кахетинское царство, которое возглавил грузинский царь Ираклий II. Ираклий II, желающий поднять промышленность страны, вспомнил про медные рудники каньона реки Дебед.

Люди давно приметили богатство здешних недр — еще в Средневековье на берегах Дебеда добывали медь. По одной из версий с этим даже связывают этимологию названия города. «Алаверди», или «Аллаверды» — от арабского «Аллах» («Бог») и тюркского «верды» (дал). «Бог дал» — дескать, дал все эти подземные богатства. Правда, город так начали называть относительно недавно — до 1935 года он носил свое древнее название «Манес».

Ираклий II решил возобновить добычу меди и привлек для этого «иностранных специалистов», понтийских греков — прямо как Петр I голландцев и Екатерина II немцев. Этот выбор был логичен: греки, колонизировавшие побережье Черного моря еще в ранней Античности, с древности жили бок о бок с грузинами, и были им хорошо знакомы. Греческие горняки хорошо разбирались в добыче цветных металлов. Так что в 1770 году Ираклий II привлек греческих переселенцев для строительства медных рудников и медеплавильного завода. Тогда здесь еще не было города в современном понимании — лишь крошечное поселение с парой сотен жителей.

В 1813 году по итогам русско-персидской войны Картли-Кахетинское царство вошло в состав Российской империи. Персия, к слову, не признала это поражение, и развязала новую войну, которую затем проиграла. В разработке нового мирного договора участвовал писатель и дипломат Александр Грибоедов, в итоге убитый толпой фанатиков в Тегеране. А разработкой медных рудников Алаверди начали заниматься российские дворяне. В конце XIX века к ним присоединились французы, которые купили права на добычу меди и построили здесь железную дорогу.

К началу XX века в Алаверди добывали от 13% до 25% всей меди Российской империи. Население города тогда составляло около 4500 человек — в основном это были горняки и работники медеплавильного завода. В 1918 году Алаверди даже стал предметом небольшого армяно-грузинского вооруженного конфликта — который, впрочем, продлился всего три дня. В результате Алаверди отошел Армении.

В советское время Алаверди из небольшого индустриального поселка превратился в один из центров металлургии и химической промышленности СССР. Здесь построили заводы по изготовлению суперфосфата, карбида и серной кислоты, которые соседствовали с предприятиями легкой и пищевой промышленности. Для всех этих заводов нужны были работники, так что население города росло. На пике в 1970 году оно составляло 23 311 человек.

С экологией дела в Алаверди были не очень. Медное производство довольно грязное. В горной породе содержится всего 1-5% меди. Чтобы извлечь ее оттуда, руду нужно плавить. При этом в воздух выделяется множество диоксидов, силикатов, металлов и других веществ, которые пылью оседают на всех поверхностях вокруг, отравляя людей, воду и почву. Производство фосфатов и серной кислоты безопасным тоже не назовешь.

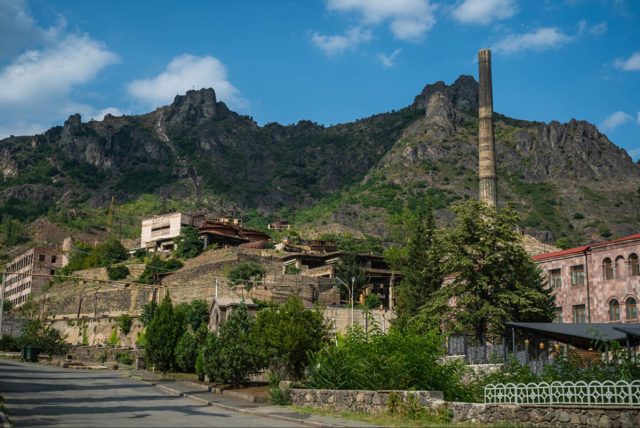

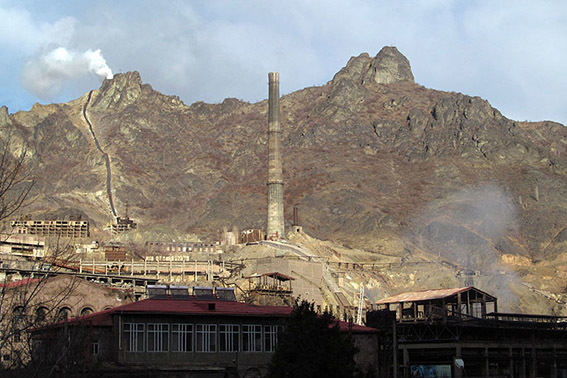

Ниже наглядный пример разрушительного воздействия выплавки меди на окружающую среду. На первом фото — разработанная гора сейчас. Основание горы разрыто, на его месте построен медеплавильный завод. В левом верхнем углу фото видно небольшую трубу, из которой выходил дым после выплавки меди. Трубу протянули прямо по горе.

Посмотрите, какой бурой и облысевшей эта гора выглядит по сравнению с неразработанными горами поблизости.

Но это еще ничего — вот как та гора выглядела, когда завод работал на полную мощность:

От экологического бедствия город спасло экономическое бедствие. После развала СССР производства начали закрываться. На фотографиях выше и ниже — Алавердинский медеплавильный завод, который продержался дольше других. То закрываясь, то снова открываясь, он до 2018 года работал на низких объемах, после чего закрылся окончательно.

Хотя завод уже несколько лет как не работает и выглядит абсолютно заброшенным, пройти на его территорию нельзя — когда мы попытались, нас остановил охранник. Сейчас завод приватизирован и принадлежит Vallex Group. В 2018 году за нарушение норм природоохранного законодательства его владельцев оштрафовали на 700 000 долларов. Чтобы предприятие стало менее опасным для окружающей среды, его нужно модернизировать, на что у владельцев нет денег. При этом в 2014 году Vallex Group использовала медеплавильный завод как залог для кредита, взятого у ВТБ, на строительство нового месторождения около города Техут. С этим проектом все тоже не сложилось.

А вот внутрь других заброшенных заводов Алаверди можно легко проникнуть.

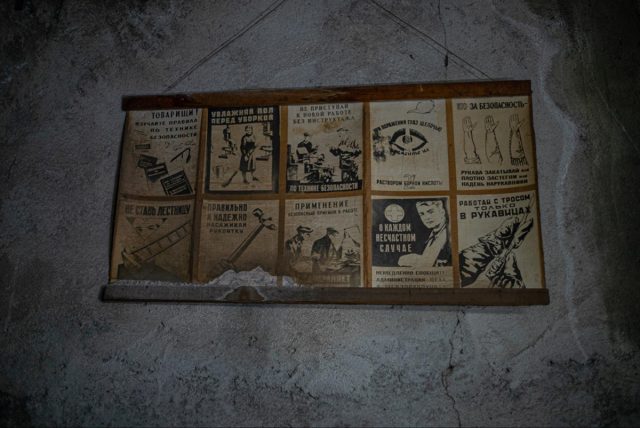

Внутри сохранилось много советских плакатов.

За всем присматривает дедушка Ленин.

Завод очень большой — пять этажей, множество комнат, просторные цеха. Некоторые помещения сохранились получше, другие совсем в плохом состоянии. По коридорам гуляет ветер, хлопают двери. Внутри никого — ни охранников, ни туристов.

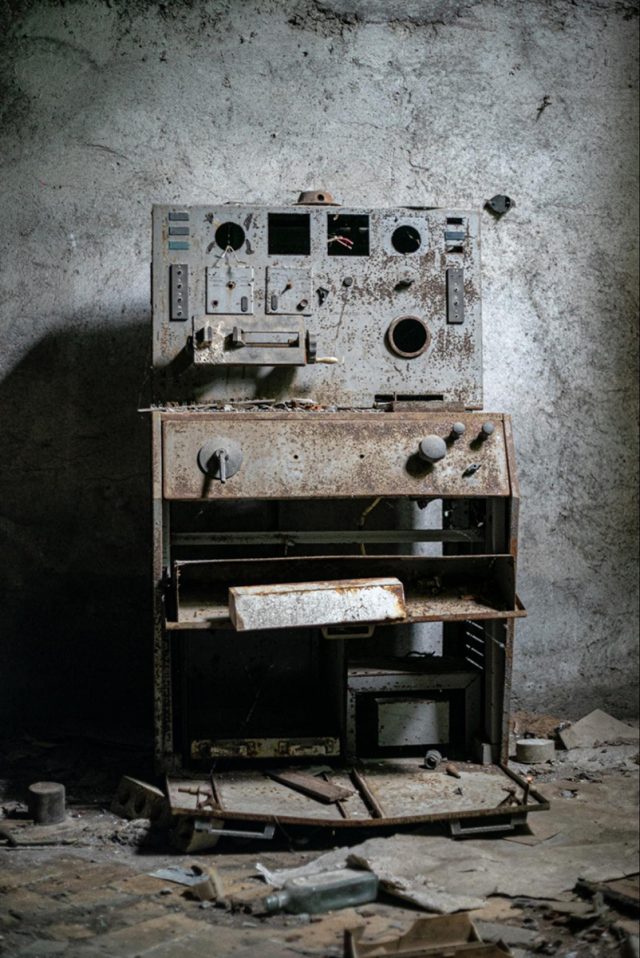

Сложно сказать, что именно производили на этом заводе — возможно, химические реагенты или электронику.

Прямо внутри цеха стоит грузовик.

Знатоки, кому знаком прибор на фото ниже — пишите в комментариях, что это и зачем нужно!

Из окон открывается шикарный вид на горы.

С закрытием заводов тысячи жителей Алаверди стали безработными. Найти другую работу оказалось сложно, весь город всегда был промышленным центром. Его экономика слишком сильно завязана на химических и металлургических производствах. С 1990-х и по сей день население города ежегодно сокращается. Люди едут в другие города Армении и Россию за работой и лучшими условиями жизни.

При СССР для рабочих строилось жилье и инфраструктура — бассейны, больницы, кинотеатры. Сегодня, когда население города сократилось вдвое, все это заброшено.

С террасы заброшенного кинотеатра — как, впрочем, из почти любого здания в городе — открывается великолепный вид на горы. Сразу представляется, как после рабочего дня там собирались заводчане, привыкшие к жизни в городе посреди ущелья — просторном и клаустрофобичном одновременно.

В кинотеатре до сих пор можно встретить плакаты советских фильмов, портреты актеров, бобины с фильмами. Внутри сильно пахнет гарью — похоже, что кинотеатр горел.

Большая часть Алаверди построена при СССР. Как и во всей Армении, дома здесь в основном строят из туфа — горной породы вулканического, известкового или кремниевого происхождения. Зачастую большие залежи туфа находят рядом с вулканами — его много в Исландии, Италии, Новой Зеландии и Армении. Из туфа построены стены Колизея, Ростральные колонны в Санкт-Петербурге и здание на Мясницкой, 39 (Москва) по проекту Ле Корбюзье.

В Армении даже простые советские панельки построены из туфа. Туф бывает разных цветов — розовый, бежевый, оранжевый, черный.

Обратите внимание на фото ниже — сколько окон заколочено на фасаде справа.

Людей на улицах мало, но во дворах все равно играют дети.

На табличке написано: «Граждане! Пожалуйста, берегите деревья и цветы. Они украшают наш город».

В Алаверди — точнее, в селе Санаин, которое позднее стало верхней частью города — родился Анастас Микоян, «отец» советской пищевой промышленности. В 1930-х годах он побывал в США, откуда привез в СССР технологии быстрой заморозки и промышленного производства полуфабрикатов, холодильники, гамбургеры («микояновские котлеты») и кетчуп. Именно Микоян придумал идею «рыбных дней» — из-за нехватки мяса в 1930-х годах. Через несколько лет рыбные дни отменят, а в 1970-х годах введут снова.

Микоян начал карьеру при Ленине, а закончил при Брежневе — про него даже придумали поговорку «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Его семья тоже была знаменитой: брат Артем Микоян проектировал истребители МиГ, сыновья Степан, Владимир и Алексей стали летчиками.

В Алаверди, как и в любом другом армянском городе, много самостроя. В Армении действуют законы, позволяющие легализовать незаконные постройки. Люди этим пользуются и строят кто во что горазд.

Центр Алаверди — Дом связи, монументальное здание почтамта и телефонной станции. В 50-60-х годах это было главное место общения с «большим миром» — отсюда можно было позвонить или отправить письмо знакомым из других городов. В архитектуре здания ярко заметен армянский колорит — розовый туф, арки, резьба по камню.

Конечно, какой советский город без модернистских остановок.

Заброшенный бассейн совсем зарос.

Фонтаны тоже заброшены.

Далее заглянем в заброшенную больницу — вот она, в самом центре фотографии.

Внутреннее убранство и отделка больницы не сохранились — разобрали все подчистую, до голых стен.

На верхних этажах больницы — целая галерея эротики. Эта прекрасная критянка — самое приличное из того, что изображено на стенах.

Женские прелести соседствуют со ржавым покореженным металлом.

А вот на фото ниже — не заброшенный дом, а какое-то действующее учреждение.

Интересен и железнодорожный вокзал Алаверди. Здесь останавливается только один поезд — ночной Ереван-Тбилиси, который ходит раз в двое суток. Но купить на него билет тут нельзя — на вокзале нет кассы, нужно ехать в соседний город Ванадзор. На вокзале нет никого, кроме смотрителя. Мимо иногда проезжают товарные поезда, груженные рудой из соседних месторождений. Стены украшают советские фрески.

На первой фреске изображен плавильщик, гордо позирующий на фоне заводских зданий Алаверди и гор. На второй — восстание шахтеров во время большевистской революции. Эти фрески выполнены в духе Мартироса Сарьяна, Минаса Аветисяна и других армянских художников советского периода — с их яркими контрастными цветами и экспрессивными мазками.

В мае 2024 года река Дебед сильно разлилась, разрушив дороги и мосты, затопив несколько городов и деревень. Алаверди тоже пострадал — разрушился участок в самом центре города, рядом с медеплавильным заводом.

Эти фотографии сделаны в середине июля 2024 года. На тот момент этот участок дороги пока не успели починить.

Мост XII века оказался крепче современной дороги.

Напоследок хочется сказать о том, что в Алаверди поражает не меньше, чем живописная природа, древние памятники и заброшенное советское наследие. И это — люди. Гуляя по окрестностям, мы познакомились с армянской семьей — у них был пикник, и они пригласили нас присоединиться. В Армении это очень распространенная традиция. Если, гуляя по деревне или какому-нибудь красивому природному месту, вы встретите армянскую семью, с вероятностью 90% они предложат вам еду, напитки, пригласят посидеть вместе — конечно, ничего не требуя взамен. За несколько месяцев в Армении такое случалось со мной без преувеличения десятки раз. Приглашают все, от детей и стариков до полицейских при исполнении.

Та семья была родом из Алаверди, неподалеку от школы имени Егише Чаренца — армянского поэта, ставшего жертвой сталинских репрессий. Они отмечали день рождения одной из дочек, и мы провели с ними несколько часов, обмениваясь впечатлениями об Армении и России. Мы, абсолютно незнакомые им люди, были приняты на дне рождения их дочери как давние друзья и любимые гости. И это поражает больше всего — как, живя в таких непростых условиях, люди сохраняют доброту, открытость и щедрость.