Переосмысляет искусство в технике, известной с 13 века.

Переосмысляет искусство в технике, известной с 13 века.

Первое образование она получила в Ярославском художественном училище: «Как-то не ладилось, даже закончила с тройкой в дипломе. Я просто поняла, что больше никогда не возьму кисточки в руки».

После училища девушка поехала в Москву за компанию, там её подруги пытались поступить в ПСТГУ. Из трёх подруг в вуз поступила только Алина — в лучших традициях случайности.

«Я поняла, что посадка у исторических украшений не самая удобная. Я меняю лекала и сохраняю технику, докручиваю до каких-то удобных в жизни вещей. Случайность за случайностью, поездка за поездкой, знакомство за знакомством — из этого постепенно получается то, что получается»

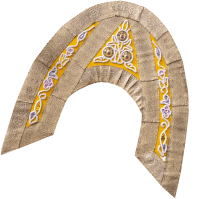

Подобную вышивку могли носить представительницы любого сословия: зажиточные крестьянки, дворянки и правительницы

В зависимости от статуса женщины отличались материалы украшений. Например, жемчуг и рубленный перламутр могли позволить себе богатые семьи. А вот бисер и бусины — показатель «платочницы», то есть девушки из семьи с низким достатком.

Наряжались не каждый день, а в праздники, к хороводу или смотринам.

Работа над исторической репликой начинается с исследования: где украшение носили? Как выполнено? Где найти макросъёмку деталей?

«Возможно, поэтому у меня изделия выглядят именно так, как они выглядят. Исторически изделия были разные и по уровню исполнения, и по уровню лекального рисунка. Конечно, такая работа — это всегда исследование»

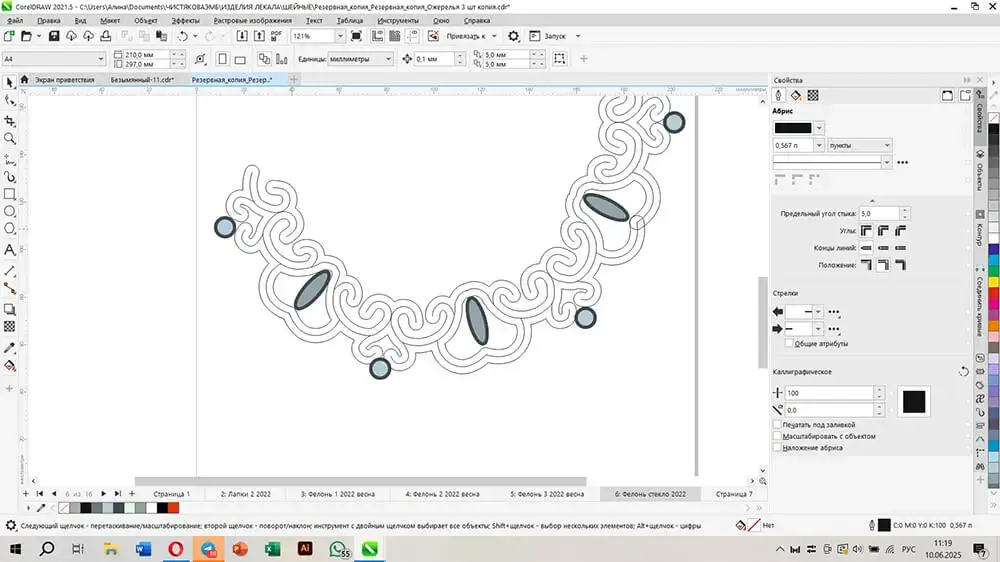

После изучения традиции мастерица «собирает» лекала и отрисовывает их в векторной графике на компьютере: «Я не следую жесткому принципу репликации. Могу линию узора сместить так, чтобы мне было красиво. Могу изменить размеры изделия, чтобы оно было удобнее в носке. Иногда бывает желание “сделать что-то не так, как ты делал до этого”».

«Это может быть впечатление, которое пытаюсь привнести в мир с помощью орнамента. Или же я нахожу фрагмент, который мне нравится, вдохновляюсь и компилирую его в украшение. Больше всего в работе я люблю именно эти процессы»

После этого начинается вышивка. Лекало переводится на ткань, вышивается первый слой (как раз-таки бель), потом идёт второй слой жемчугом. Если украшение того требует — добавляются стразы, проклейка. Если изделие выполнено в технике прорезного жемчужного шитья, начинается самое интересное — вырезание. Нужно вырезать полностью готовую работу острым вязачком, но при неправильном движении «одна ошибка и ты ошибся».

«Полностью автоматизировать процессы я бы не хотела, потому что теряется акт творения, то есть тварность изделия»

История этой уникальной техники древнерусской вышивки насчитывает более 600 лет. В XX веке технику практически утратили, а к началу XXI интерес к «сажению по бели» снова возник.

Алина говорит о волнообразной любви к русскому в истории. Сейчас очередной этап, когда наша культура вновь готова искать себя после долгой тяги к глобализации. К тому же сейчас много мастеров, работающих с русским стилем в разных сферах.