Странные существа философии: как блохи, микробы и призраки помогают мыслителям постигать бытие человека

Анималистические метафоры издревле были важным инструментом философского дискурса. В последнее время мыслители меньше пишут о величественных и зорких птицах и чаще прибегают к образам из царства насекомых или микробиологии: философский субъект превратился в паразита, инфекцию, слизь. При этом, несмотря на весь свой материализм и рационализм, современные философы не пренебрегают существами фантастическими и потусторонними, такими как призраки и зомби. По просьбе «Ножа» Нестор Пилявский проводит для наших читателей экскурсию по философскому бестиарию.

Различные животные имеют свои собственные жизненные миры, отличные друг от друга и от жизненного мира человека. Многих мыслителей интриговала граница, пролегающая между человеком разумным и другой живой материей. Обычно ее проводят по линии сознания, способности к постижению мира и собственного существования. Если до эпохи модерна исключительное положение человека обосновывалось наличием у него бессмертной души, то позднее в ход пошли аргументы о способности человека к мышлению и членораздельной речи, чего, как считается, лишены животные.

У Мартина Хайдеггера демаркационная линия — экзистенциальна: если животные, не рефлексирующие о своей смертности и не имеющие возможности совершать «набросок будущего», проживают в «неявном напоре сущего», то человек, напротив, может и должен вести диалог с бытием, которое обращено к нему через язык, смертность и время. Впрочем, представители спекулятивного реализма, объектно-ориентированных онтологий, темного витализма и других направлений, которые борются против философского антропоцентризма, не согласны с тем, что человек располагает «привилегированным доступом» к бытию. Так, Бен Вудард сводит человека к слизи, а Грэм Харман и Леви Брайант отвергают не только иерархию внутри живой материи, но и, радикально устраняя субъект из философии, располагают вообще всё сущее, живое и неживое, реальное и виртуальное на одной плоскости — внутри «демократии объектов».

Миры людей и миры животных: проблема диалога

Понятие окружающего мира (Umwelt), поведенческого пространства жизни или некоей значимой среды, предложил Якоб фон Икскюль, зоопсихолог и философ, которого считают основателем биосемиотики. В книге «Прогулки по жизненному миру животных и людей» он продемонстрировал, насколько разной картина мира может быть у тех или иных живых организмов. В одной и той же комнате человек различает множество цветов и оттенков, собака видит лишь несколько из них, а муха и вовсе распознает только свет и тьму. В мире мух мы найдем «объекты, важные для мух, а в мире морских ежей — объекты, важные для морских ежей», объяснял Икскюль. Пространство комнаты, за исключением посуды с остатками еды и лампы, для мухи — не более чем «бегательный фон»; жар света влечет их, а еда и напитки удерживают снабженные органами вкуса ноги. Мухи и другие животные помогают Икскюлю заключить, что нет ни времени, ни пространства, независимого от субъекта.

Людвиг Витгенштейн, озабоченный не различением видов и миров, а критикой языка, использовал образ говорящего льва для того, чтобы проиллюстрировать лингвистическую субъективность. В «Философских исследованиях» он пишет, что, если бы лев умел говорить, мы не смогли бы его понять: поскольку структура языка отражает онтологию мира, а лев и человек живут в разных мирах (или по-разному видят глобальный мир), они не поняли бы друг друга, даже если бы могли вести беседу.

Это утверждение Витгенштейна отнюдь не бесспорно — ни в зоологическом смысле, ни в философском. Разве люди не расшифровали «язык пчел», когда Карл Фриш показал, что танцы этих насекомых передают информацию о погодных условиях, направлении и расстоянии до источника пищи? Интересно, что пчелы были излюбленными животными Аристотеля, который среди прочего занимался пчеловодством и исследованиями меда. Несколько туманных фраз из его трудов наталкивают на мысль о том, что он первым обнаружил способность пчел-разведчиц объяснять собратьям по улью, в каком направлении и какое время нужно лететь за цветочным нектаром.

Говорящий, но остающийся непонятым лев Витгенштейна — образ неубедительный и в свете открытий антрополога Эдуардо Кона, который использовал семиотику Чарльза Пирса для объяснения этнометафизики амазонских индейцев руна. В книге «Как мыслят леса» Кон, настаивающий на том, что всё живое производит значения и смыслы (а, значит — мыслит), описывает взаимодействие людей и леса, индейцев, растений и животных, в том числе ягуаров. Индейцы руна знают, как разговаривать с ягуарами. Речь идет не только о шаманских практиках, но и о самых простых бытовых вещах:

«Спи лицом вверх! Если придет ягуар, он поймет, что ты можешь посмотреть на него в ответ, и не тронет тебя. А если ты будешь спать лицом вниз, он сочтет тебя айча — добычей и нападет».

Э. Кон, «Как мыслят леса: к антропологии по ту сторону человека»

В «Философских исследованиях» Витгенштейн проводит еще один «животно-философский» мыслительный эксперимент, ставший впоследствии знаменитым, — с участием жука. Чтобы показать неспособность человека выйти за пределы своей языковой приватности, увидеть мир глазами другого человека, то есть в полной мере понять собеседника, Витгенштейн представляет, что у каждого участника эксперимента есть коробка, содержимое которой называется «жуком», но заглядывать в чужие коробки нельзя, и каждый может судить о том, что такое «жук» лишь на основании того, что находится в его коробке. Поскольку в других коробках может находиться что-то другое (или вообще ничего), люди будут представлять нечто, называемое «жук», каждый — по-своему. Этот «жук», могущий быть не жуком, не насекомым или вовсе не животным, сравнивается Витгенштейном с ментальным содержанием: люди думают, что в своих беседах подразумевают одно и то же, но, имея разный опыт, они всегда говорят о разном. Здесь речь идет об индивидуальных жизненных мирах, и с таких позиций когнитивная ограниченность свойственна не только межвидовым коммуникациям (между людьми и львами, даже говорящими), но и внутривидовым (между человеком и человеком).

Одним философам животные служат предметом исследовательского внимания, другим — героями мысленных экспериментов, а третьим предоставляют возможность изучать природу живого, причем иногда философы не разводят, а, напротив, объединяют животных с людьми.

Так, Анри Бергсон обращается к осам, чтобы развить интуитивистские представления о «солидарности, но не совпадении» интеллекта и инстинкта. Утверждая, что живым существом движет инстинкт, отличный от автоматического поведения, Бергсон приводит в пример ос, которые знают, как парализовать гусеницу. Инстинкт предполагает определенную душевную открытость миру, при этом знание единства жизни, которое присуще инстинкту, является не продуманным, а «обнаруживаемым», переживаемым. Осы наталкивают Бергсона на мысль о том, что, когда ум направлен на различение объектов относительно друг друга, инстинкт схватывает объект в его изменчивости. Осы, делающие точное количество инъекций своим жертвам для того, чтобы те остались живы, но были парализованы, становятся для Бергсона доказательством того, что инстинкт — это не простое механическое явление, а вид знания, прямо связанный с «истинной природой жизни» и порождаемый не «внешним восприятием», а «совместным присутствием» субъектов, которых Бергсон рассматривает уже не просто как организмы, но в качестве «видов деятельности».

Философский бестиарий Ницше: охотиться и играть

Ницшевский Заратустра использует образы животных для символического объяснения своей программы развития личности:

«Три превращения духа называю я вам: как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, ребенком становится лев».

Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»

Речь идет о работе сознания с «духом тяжести»: если верблюд, вьючное животное, безропотное и порабощенное, руководствуется императивом «Ты должен», то хищный и стремительный лев, «царь своей пустыни», преодолевает верблюжье долготерпение и оборачивает силу, обретенную в дрессуре и дисциплине, в волюнтаристское «Я хочу». Однако со временем лев, который может создать себе свободу, но не может создать себе новых ценностей, должен стать ребенком, поскольку лишь ребенок может с легкостью отпускать старое и отдаваться новому в игре.

Игра у Ницше — основной способ существования подлинно свободного ума, для которого всякое бытие всегда невинно.

Не менее метафоричны и животные, сопровождающее Заратустру: змея и орел — казалось бы, хрестоматийные образы, в динамике которых, однако, Ницше зашифровывает важнейшую философскую дилемму — низкого и высокого, дионисийского и аполлонического, — которая по-новому зазвучит в философии постмодернизма, определив, как мы увидим в дальнейшем, и его специфический бестиарий.

Орел всегда соотносился с небесным началом, он — птица Зевса, спутник света и Аполлона, гордо возносящийся над миром. Змея — это магия, сила становления, мудрость земли, Дионис.

Ницше использует традиционные символы, среди которых орел и вообще птица — образ, тесно связанный с мифологической метафорой возносящегося над бытием духа и парящей души (птицы, бабочки, ангела). В этом же ряду стоит столь занимавший платоников и неоплатоников Феникс — птица, чья генеалогия восходит к египетской птице Бену — «сияющей» душе бога Ра, которая олицетворяет воскресение из мертвых, солнечный центр и сезонные разливы Нила. Бену, в свою очередь, тесно связана с Ба — бессмертной частицей человека, которую часто изображали как сокола с человеческой головой.

Важно, что аполлонический орел и дионисийская змея у Ницше всегда появляются вместе: союз зверей Заратустры призван продемонстрировать неразрывность и взаимодействие высоты и поверхности, перспективы и близости, разума и жизненной энергии. Ницше возвращает крылатые образы платонизма к плотской действительности — змея обвивает орла, орел поднимает ее в небо, но не как добычу, а как союзника и драгоценную ношу: «Это звери мои... Самое гордое животное под солнцем и самое мудрое животное под солнцем — отправились они в путь...». Змеиная мудрость — это не абстракция, склонная возноситься над миром, а живое знание изменчивой и тленной материальности, которую философы-платоники в отличие от ницшевского Заратустры отделяли от «совершенной формы», эйдоса — разлучали змею с орлом, говоря метафорически.

Любимые паразиты Жиля Делеза

Тема высоты, глубины и поверхности весьма занимала Жиля Делеза. Его можно назвать критиком высоты, с которой связаны идеи и идеалы, и адептом поверхности, концептуальным выражением которой стала знаменитая делезовская ризома — один из главных концептов шизоанализа (и вообще постмодернизма). В некоторой степени отталкиваясь от Ницше, но создавая свое собственное направление мысли, Делез критикует идеализм и платонизм, апеллирующие к высоте и ее крылатым образам. Модерн, в котором «человек — это звучит гордо», преисполненный постуральных образов возвышения (человек встающий, человек развивающийся, человек, устремленный ввысь), подвергается у Делеза безжалостной критике. Выясняется, что человек смотрит на мир уж слишком свысока — именно этой позиции вменяется в вину склонность человека к насилию, эксплуатации и репрессиям. Рациональный контроль, притязающий на тотальное подчинение жизни и материи, оборачивается утратой контроля, экологическими и социальными катастрофами. Неудивительно, что Делез редко упоминает птиц, зато его тексты пестрят упоминаниями животных, чья жизнь проистекает на поверхности, а именно клопов, клещей и блох.

Когда Клер Парне в своем знаменитом интервью спросила Делеза о его любви к клещам, он ответил, что предпочитает их, поскольку они реагируют всего на три фактора из всего природного многообразия и умеют создать свой удивительный и невероятный мир. Этот ответ проясняет немногое, тем более что Делез повторил в нем свой пассаж из книги «Складка. Лейбниц и барокко». Для того чтобы понять тягу Делеза к насекомым-паразитам, нужно открыть две другие его книги: «Логику смысла» и «Анти-Эдипа».

Делез описывает себя как продолжателя философской традиции, противостоящей мысли платонизма и постплатонизма, однако свою родословную он ведет не от досократиков (на связь с ними претендовал Хайдеггер), а скорее от стоиков и киников, древнегреческих мыслителей, преданных не высоте или глубине, а «особому искусству поверхности». «Философским символом» этой традиции в пику платоновским крыльям и эмпедокловским сандалиям Делез называет выворачивающийся плащ Антисфена и Диогена, а также львиную шкуру, которую носил Геракл. Эти плащи и шкуры — складчатые поверхности, заселенные паразитами:

«Поверхность подобна запотевшему стеклу, на котором можно писать пальцем. Философия бьющего посоха киников и стоиков вытесняет философию ударов молота. Философ теперь не пещерное существо и не платоновская душа-птица, а плоское животное поверхности — клещ или блоха».

Ж. Делез, «Логика смысла»

В других работах Делез ставит в один ряд клеща и монаду — неделимую единицу, лежащую, согласно ряду философских учений, в основе каждого явления. Насекомое, и скорее ползающее, а не летучее, становится у него метафорой субъектности, причем важным в этом русле представляется стайная, коллективная природа вшей и блох. Шевелящееся множество, образующее сцепки смыслов на поверхности жизни, приходит на смену атомарной, одинокой или героической душе, субъекту-единице, унаследованному модерном от христианства. В постструктурализме антропологический субъект предстает как складчатая, скользящая экстериорность или беспокойные, изменчивые колонии наползающих друг на друга насекомых.

Отныне человеку не пристало тешиться сравнениями своего духа, своего смыслообразующего начала ни с гордыми орлами, парящими в полете, ни с легкими бабочками, воплощающими ландшафтные эстетические идиллии, — пора обратить внимание на множественность, взаимопроникновение, стайность, кишение и ползание, на формы существования, актуализированные в образах вшей и блох.

То, что раньше казалось грязным, низким и презренным, становится актуальным, привлекает взоры мыслителей и деятелей искусства. Роящиеся, кусачие и заразные животные, прозябавшие в зонах неразличения, заполняют новое интеллектуальное пространство. Отсюда же внимание современного философа Ника Ланда к крысам. В одном из эссе он пеняет Мартину Хайдеггеру и Жаку Деррида, у которых «не нашлось времени на крыс» из подвергнутых философскому анализу стихотворений Георга Тракля. Крысы очаровывают Ланда из-за их «вездесущего кишения» и «ликантропической способности проникновения».

Философия — паучья наука?

Провозгласивший шизоидность релевантной формой человеческой свободы, способом играть с сиянием идеократической высоты и мраком материальной глубины, оставаясь при этом на мерцающей поверхности жизни, Жиль Делез мог бы сказать: рожденный ходить, умей и ползать!

Эту линию в откровенно хтоническом направлении продолжают философы, развивающие делезианские интенции в русле новых онтологий. В знаменитой «Циклонопедии» Резы Негарестани балом правят черви, змеи, демонические гидры и другие драколатрические твари, провоцирующие эпидемические вторжения, управляющие из нефтяных кишок планеты глобальным капиталистическим рынком и ведущие мир к черной вульвокосмической сингулярности. Для своего впечатляющего ингуманистического манифеста Негарестани мобилизовал даже Пазузу — злобное ассирийское божество, повелевающее пустынными ветрами и сочетающее в своей гибридной телесности части человека, льва, хищной птицы, скорпиона и змеи.

Куда менее агрессивной, но не менее хтонической видится философия и социология радикальной киберфеминистки Донны Харауэй, которая проповедует наступление новой эры — хтулуцена, когда невероятную актуальность приобретут разного рода щупальца и тентакли. Харауэй советует людям присмотреться к «веревочным фигурам» и «сетевым воспроизведениям», которые помогут разобраться с экологическими проблемами, гендерным угнетением и социальным неравенством. Ее любимый «тентакулярный арахнид», своего рода животное-учитель — это паук Pimoa cthulhu, которого она переименовывает в Pimoa chtulu — Пимоа хтонического. Харауэй сообщает, что «берет на себя смелость отобрать у Лавкрафта своего паука ради других историй и обозначить это освобождение более распространенным написанием хтонических существ». Всё единичное, обособленное, определенное у Харауэй получает негативную оценку.

А чтобы преодолеть катастрофы антропоцена, нужно собрать вещи и сущности в клубки, сети, компостные кучи — разрушить существующие иерархии и классификации, породниться с нечеловеческим, переплестись с разнонаправленным, многоуровневым и путаным миром.

«Тентакулярные фигуры не бесплотны; это стрекающие, пауки, существа с цепкими пальцами вроде людей и енотов, головоногие, медузы, нервные комплексы, волокнистые объекты, жгутиковые, сплетения мышц, спутанные и свалявшиеся клубки микроорганизмов и грибов, нащупывающие путь ползучие растения и пресмыкающиеся, выпирающие корни, тянущиеся лозы и усики. Тентакулярные — это также паутины и сети, IT-твари в облачных хранилищах и за их пределами. Тентакулярность — это о жизни, проживаемой по траекториям — множеству траекторий, — а не в определенных точках, не в сферах».

Донна Харауэй, «Оставаясь со смутой»

Надо сказать, что пауки стали волновать философов задолго до Донны Харауэй. Известно, что их держал у себя Барух Спиноза, любивший, как сообщает его старинный биограф Колерус, «в часы отдыха от научной работы, наблюдать, бросив муху в сеть к пауку, жившему в углу его комнаты, движения жертвы и хищника». При этом, как говорят, Спиноза неистово смеялся. Эти сведения послужили основой для рассказа Сигизмунда Кржижановского, который увязал развлечения Спинозы с его политическими идеями в области «естественного права».

У Ницше паук тоже встречается. Делез в книге «Ницше» даже отнес его к главным персонажам немецкого философа. Однако паук Ницше — нисколько не благ, он — ядовитый дух мщения или злопамятства, которым движет воля к наказанию и осуждению. Похоже, как и паук Харауэй, паук Ницше связан с разрушением иерархий и торжеством левых идей, но у Ницше это получает отрицательную оценку. «Его оружием является нить, паутина — паутина морали. Паук проповедует равенство (пусть все будут похожи на него!)», — описывает ницшевского паука Жиль Делез. Ницше обзывает пауками Парменида и Эммануила Канта, которым вменяет в вину оплетение духа путами моральной философии, сводящейся, по Ницше, к болезненной памяти, которая не может избавиться от опыта страдания и восстает против жизни. Но, будучи образом острой памяти, паук Ницше — еще и свидетель его космологии, агент Вечного Возвращения:

«...И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах, — разве все мы уже не существовали?..»

«...Всё вернулось: Сириус, и паук, и твои мысли в этот час, и эта твоя мысль о том, что всё возвращается...»

Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»

Обвиняя Канта в «китайщине» и «паучьих привычках», то есть в рационалистическом, методическом, казуистическом и безжизненном мышлении, Ницше метил, пожалуй, во всю классическую философию, и в этом через метафору паука оказывался отчасти созвучен Френсису Бэкону. Бэкон в книге «Великое восстановление наук» описал три метода познания: «путь паука», «путь муравья» и «путь пчелы». И для «пути паука» характерно выведение суждений именно из «чистого разума», рационалистическим способом, подчас в обход эмпирики и проживания. Идущие этим путем мыслители, замечает Бэкон, рискуют впасть в догматизм, стать пленниками «паутины мыслей из своего ума», и такому пути лучше предпочесть не другую крайность — «путь муравья» (абсолютный эмпирик, которому недоступно теоретическое познание), а уравновешивающий жизненную практику и мысленное созерцание «путь пчелы».

Впрочем, официальным символом (если можно так выразиться) европейской философской традиции следует считать не паука, а сову — спутницу богини мудрости Минервы. Сова видит во тьме подобно тому, как философский разум проглядывает себе путь в сумеречном и неясном бытии, в смазанном и затемненном обыденном существовании, в серости или в неразличимости жизни. В таком качестве сова упомянута у Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, в предисловии к «Философии права»: «Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек».

Призраки, микробы и слизь: причудливые сущности на службе познания

Бестиарий философов отнюдь не ограничивается животными. В нем обитают и демонические существа. Иногда таковые, впрочем, имеют зоологическую личину. Пример — мухи из знаменитой пьесы «Мухи» экзистенциалиста Жана-Поля Сартра. На символической поверхности сюжета мухи, роящиеся в воздухе проклятой Юпитером земли, представляют собой эриний — античных мстительниц. Однако Юпитер никак не был связан с мухами в римской мифологии, а его греческий аналог Зевс и вовсе имел статус Апомиуса — «охраняющего от мух». Это обстоятельство и другие «странности» в «Мухах» даже заставили некоторых исследователей предположить, что Сартр «переворачивает» образ небесного бога Юпитера, владыки порядка и справедливости, низводя его до «повелителя мух» Вельзевула, чтобы подчеркнуть главный постулат своего экзистенциалистского атеизма: суть не в том, что бога нет, а в том, что если бы он был, это ничего бы не изменило.

Как известно, христианский термин «демон» восходит к греческому «даймон»: в Древней Греции так называли особых существ, стоящих в онтологической иерархии между богами и людьми. Мифологические даймоны еще в Античности приобрели философский статус: о них размышляли Сократ, Платон, Ксенофонт и другие мудрецы, описывая даймонов как сущностей озарения или агентов внутреннего, направляющего диалога с бытием. В XX веке, разбирая Парменида и Гераклита, о даймонах философам напомнил Мартин Хайдеггер, и они обрели в его семинарах место особого сущего, поддерживающего онтологическую иерархию. Даймоны располагаются между бессмертными богами и смертными людьми, а смертность у Хайдеггера, в его реконструкциях античных философов, а равно и в его собственной фундаменталь-онтологии, имеет ключевое значение. Этот взгляд на даймонов несколько перекликается с тем, как их описывал исследователь желания, французский философ, психоаналитик, писатель и художник Пьер Клоссовски, у которого даймоны словно бы заимствуют от бессмертных и бесстрастных богов бессмертие, а от смертных и страстных людей страстность, они соединяют онтологические полюса, являют их друг другу сквозь свою смешанную и посредничающую природу — природу флюида, не имеющего определенного пола и превосходящего ограниченность жизни-смертности.

Не слишком удивительно встретить даймонов в континентальной философии. Но духи и монстры фигурируют и в традиции аналитической философии — по крайней мере в качестве «гипотетических существ», пригодных для мысленного эксперимента. Таков, к примеру, философский зомби — воображаемое существо, совершенно идентичное человеку, но не имеющее сознания. Он по-человечески реагирует на все раздражители и сигналы, но лишен чувственной субъективности, так называемого квалиа. Философский зомби — фигура мысленных экспериментов и дискуссий, призванных выяснить связи между сознанием и поведением. Его используют для критики теорий, сводящих человеческое существо к поведению (бихевиоризма, физикализма, функционализма), для описания связи материального и феноменального и для прояснения вопросов, касающихся взаимодействия субъективных аспектов сознания с объективностью редукционистской науки. Философский зомби — важная часть методологии Дэвида Чалмерса, который в книге «Сознающий ум» воображает целый мир таких зомби, которые физически совпадают с людьми, но не имеют сознательного опыта. Это нужно философу, чтобы разработать классификацию видов мыслимости и онтологических модальностей.

Совсем иначе к теме зомби обращается близкий спекулятивному реализму философ, исследователь ужаса Юджин Такер. Для него зомби, вампиры и призраки, элементы массовой культуры и новых медиа, прежде всего — носители жуткой материальности, позволяющие заглянуть из «мира-для-нас» в «мир-без-нас»: осмысление ужаса позволяет преодолеть антропоцентризм и увидеть мир как нечеловеческий, приблизить мысль к немыслимому, материи за пределом сознания. Всматриваясь в чудовищ, Такер развивает свою концепцию ужаса, противопоставляя ее хайдеггеровскому ужасу перед смертью и безосновностью: ужас больше не сообщает о каких-то ужасных истинах, он сообщает только об отсутствия истины, и с этого черного озарения начинается «нечеловеческая мысль».

Созвучный Такеру феноменолог ужаса и теоретик нечеловеческого Дилан Тригг тоже среди прочего пишет о монстрах, вампирах, привидениях и призраках. Деконструируя концепцию призрачного у Эммануэля Левинаса, он исследует и смещает границу между живым и неживым, опытом и не-опытом. Пережив телесное умирание, нечто уже не совпадает с самим собой, отличается от самого себя, являя «структурную брешь», сквозь которую смешиваются человеческое и нечеловеческое, — таково существо призрака.

«Призрак не находится только здесь или только там, что и позволяет ему говорить как о человеческом, так и о том, что кроется по ту сторону человеческого. Призрачность — это примета не/человеческой феноменологии. Она несет на себе след человеческого как остатка и в то же время отменяет человеческое».

Д. Тригг, «Нечто: феноменология ужаса»

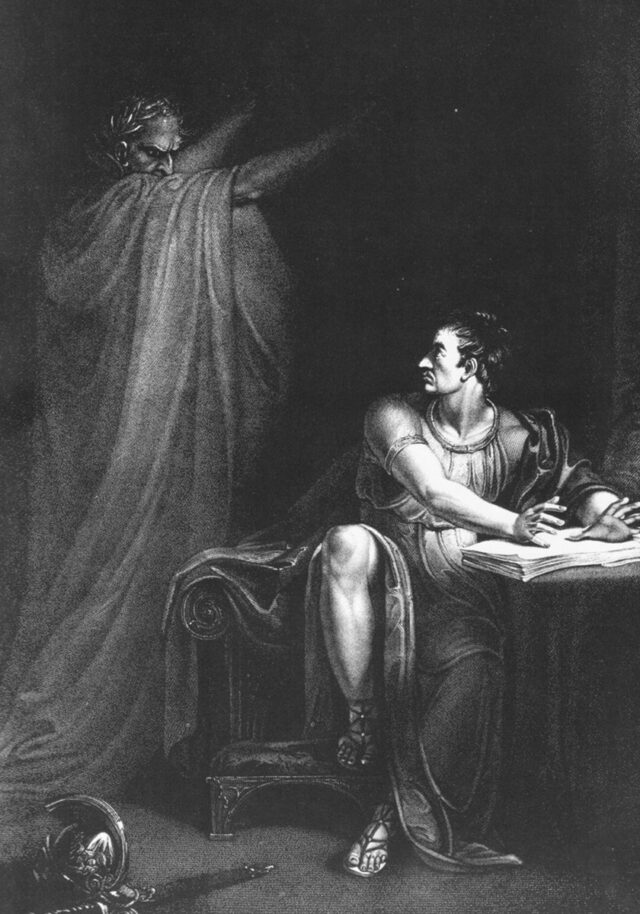

Однако наиболее впечатляющим исследованием призраков стала нашумевшая статья современного французского философа Квентина Мейясу «Дилемма призрака», в которой мыслитель предпринимает попытку логического осмысления скорби по «настоящему призраку» — умершему, чью страшную смерть невозможно оплакать, расставшись с ним.

Призрак становится у Мейясу инструментом, показывающим тупик — как теологии, так и атеизма.

Выход «действенной скорби», которая позволяет решить «дилемму призрака», Мейясу находит в неожиданном концепте «божественного несуществования», согласно которому «бога пока нет», но это не значит, что он невозможен. Развить найденный с помощью призрака подход призвана новая наука — материалистическая «дивинология» — наука о божественном, которое может появиться из всепотенциального «гиперхаоса». В отличие от спекулятивных реалистов, к которым Мейясу иногда ошибочно относят, этот философ не отрицает и не обходит кантовскую корреляцию (диспозицию наблюдателя и мира), а признает ее самой реальностью, но не необходимой, а лишь фактичной: пресловутая взаимосвязь сознания и вещи работает, но это лишь пока — покуда и бога еще нет и покуда «дилемма призрака» не разрешена. Мейясу не стремится лишить человека «привилегированного доступа к реальности», чем вызывает гнев спекулятивных реалистов и новых материалистов, которые обращаются к животным, призракам и неодушевленным предметам, чтобы онтологически уравнять с человеком. Напротив, этот философ заявляет, что человек «имеет доступ к вечной истине мира», но он откажется от такого своего превосходства как раз тогда, когда грядет эра божественной справедливости и бессмертия — то есть когда из гиперхаоса появится бог.

Не все странные существа в философии имеют мифологическую генеалогию. Так, например, ламелла Жака Лакана восходит, по-видимому, к гипотетическому пузырьку из книги Зигмунда Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия» — неделимому организму в упрощенной форме, существу раздражимой субстанции, «кусочку живой материи, который носится среди внешнего мира, заряженного энергией огромной силы». Ламелла Лакана — это гибкий ломтик, сущность или орган без органов, являющий смерть и сексуальность, ужас и влечение, единые в органичности либидо. Ламелла — совершенно плоская и очень тонкая, а передвигается она подобно амебе, проникая при этом повсюду и будучи защищенной от любого деления или хирургического рассечения. Посредством ламеллы Лакан осмысляет и объясняет взаимные переходы внутреннего и внешнего.

К неожиданным образам живых (и не совсем живых) существ, обитающих на страницах философских трактатов, можно отнести также и микробиологические: пронизывающие земное пространство археи, бактерии и вирусы захватывают воображение современных философов. Вирусы, представляющие собой скорее «кусочки информации», нежели автономные формы жизни, ставят вопросы о границе между живым и неживым, а заодно позволяют по-новому определить человеческого субъекта и сети, в которых тот функционирует. «В человеческом теле более ста триллионов микробов. Что делает нас на 90 процентов микробами (я даже разочарован, что всего на 90%)», — мрачно признается Такер. А Бен Вудард, чье внимание приковано к «маргинализированной жизни» плесневых грибов и вирусов, к тягучим и липким субстанциям, илу, гниению, отбросам и грязи, противопоставляет антропоцентризму «ползучесть жизни», «кишащую бездну биологического», в которой «разум — всего лишь одно из свойств посреди когтистого и клыкастого бестиария природы».

«Люди, как и всякий иной отросток живой материи, суть не что иное, как скопления слизи, соединенные и сформированные временной случайностью и пространственной ситуацией».

Б. Вудард, «Динамика слизи»

***

Животная философия философствующего животного (человека) полна самых разных образов, подчас перекликающихся между собой и даже образующих целые смысловые сети.

Так, если рассмотреть европейскую философскую традицию в контексте мышления о человеческом существе, можно увидеть эстетическую эволюцию (или, если угодно, инволюцию) анималистических метафор субъектности: осмысляемое существо движется от птицы или бабочки к блохе, а затем к микробам и слизи, всё больше удаляясь от первоначальной идеальной высоты и приближаясь к материальной поверхности.

За сменой зоологического ландшафта философии стоит, конечно, не только переосмысляемая метафорика пространства и перспективы, но также научно-техническое и социальное развитие, в разные периоды истории актуализирующее разные области и формы деятельности. Когда-то человечество ничего не знало о бактериях и вирусах, теперь же, в контексте экологических и эпидемиологических проблем, эти крошечные агенты превращаются в носителей глобальных связностей и разнообразных смешений.

Сейчас, когда мышление захвачено вопросами среды, когда кризис ценностей и иерархий, доставшихся нам от модерна, входит в свою новую (возможно, завершающую) стадию, развитие философии (а равно и антропологии) во многом вдохновляется желанием схватить нечеловеческую реальность, желанием, подчас доходящим до радикальных попыток «отменить человеческое». Животные перестают быть просто эмблемами и символами, становясь собеседниками и соучастниками мышления. Некоторые интеллектуалы и вовсе проповедуют новый анимизм, пророчествуя об эре межвидовых и биотехнологических гибридов. Кажется, животных на страницах гуманитарных трактатов стало куда больше, чем прежде, а вместе с животными приходят и другие нечеловеческие агенты — машины, призраки, демоны. Обращаясь к ним, философия всё же остается философией — стремлением найти предельное и, если это окажется возможным, шагнуть дальше. Шагнуть или перелететь — или, быть может, проползти?