Болезнь или текст? Что такое антропологическая психиатрия

Психиатрические диагнозы, взаимодействие врач — пациент и даже мировоззрение психиатра можно рассматривать не только с точки зрения медицины, но и через призму культурной антропологии. Именно таким путем идет Иосиф Зислин: он опровергает пользу патографий — описаний жизнетворчества известных людей через призму психических расстройств. В одной из статей он представляет бред в виде семантической структуры, в которой человек с психозом как бы имеет особое качество, и оно относится к окружающему миру либо со знаком плюс, либо со знаком минус. В другой, подтверждая гипотезу о совместном пути психических феноменов и культурного фона, доказывается связь между функцией языка и нарушением мышления при шизофрении на примере билингвов, у которых второй, не затронутый болезнью язык и мышление на нем будут чем-то вроде мостика к спасению. В издательстве «Городец» вышла книга «Очерки антропологической психиатрии» Иосифа Зислина, психиатра и независимого исследователя — рекап нескольких ее глав представляет психиатр Анна Мельникова.

Антропологическая психиатрия

В статье, открывающей книгу, вводится понятие «антропологическая психиатрия». Автор предлагает использовать антропологический подход для рассмотрения психических расстройств, причем сюда относится не только предложение учитывать влияние культурного фактора на болезнь, как, например, в случае с синдромом Коро — культурно-определяемым синдромом, который встречается в основном у жителей Юго-Восточной Азии, в частности Китая и Малайзии, и относится к так называемым этнопсихозам.

Синдром Коро — это психопатологический синдром, заключающийся в страхе и паническом поведении у мужчин, полагающих, что их половой член втянется в брюшную полость вплоть до полного исчезновения. По современным классификациям относится к культурально-специфичным синдромам.

Антропологическая психиатрия как раздел науки пригодна для понимания психической болезни в рамках общего культурного контекста в широком смысле этого слова. Например, для ответа на вопрос, почему те или иные сюжеты, которые отражаются в симптомах психических расстройств, скажем, в бредовых идеях, в разные культурно-исторические периоды оказываются совершенно определенными, как бы конгруэнтными времени и месту (идеи величия типа «Я — Наполеон Бонапарт» не встречаются в практике психиатра ХХI века).

Нельзя отрицать и то, что культурное поле самого диагноста (врача-психиатра) оказывает влияние на видение им конкретного сюжета в рамках рассказа пациента. Антропологическая психиатрия предлагает, несомненно учитывая культурный фон пациента, заниматься исследованием самого процесса его «окультуривания» посредством фольклора, языка и нарратива.

Болезнь как нарратив

Психиатрия довольно часто объявляется наиболее субъективной из медицинских наук, и неспроста, ведь основным методом диагностики психических расстройств является клиническая беседа, которую врач-психиатр проводит с пациентом во время консультации. Шкалы и опросники, а также методы нейровизуализации в психиатрии относятся к вспомогательным инструментам, а на первый план всё-таки выступает клинический, то есть выставленный в ходе интервью, диагноз.

Несомненно, клиническая беседа не может приравниваться к праздному разговору и требует навыков, которым психиатры обучаются в ординатуре, чтобы связать воедино жалобы пациента, историю болезни и жизни, а также оценить его внешние особенности — от способности ориентироваться в месте и времени до поведения с врачом на консультации. И тем не менее в основном врач-психиатр действительно сталкивается с нарративом, который получает от пациента единственным доступным путем — через речь. Если рассматривать такой подход с точки зрения филологии, для которой предметом анализа является текст, то психиатр, по сути, сталкивается с текстом.

Таким образом, можно выделить два разных вектора, которые сходятся в одной точке (тексте), один из которых Иосиф Зислин называет «панлитературным» подходом (рассматривать любые особенности поведения человека и его рассказа в рамках анализа текста), а второй — «панмедицинским» (из текста можно стремиться вывести болезнь). Причем последний в рамках диагностики и оценки того нарратива, который представляет пациент, всегда комбинируется с точкой зрения психиатра, который проводит интервью и знает все особенности течения психических заболеваний, основываясь на научном подходе. В отрыве же от клинической беседы такой подход (поиск ментальных расстройств в любом тексте) ведет к ошибкам и попросту некомпетентен.

Надо сказать, что обе эти полярные точки зрения — панмедицинский и панлитературный подходы — кажутся автору преувеличенными заведомо, как и любая резко дуалистическая концепция.

Патография

В одной из глав «Очерков антропологической психиатрии» рассматривается такой ныне популярный жанр, как патография, существующий с ХIX века. Он ярко характеризует отрицательные стороны панмедицинского подхода. Патография — это литературное направление, за которое берутся, как правило, врачи-психиатры, отошедшие от дел (дабы не писать мемуары, вероятно), и развивает идею о том, что через текст литературных произведений, причем разного формата — от прозы до поэзии и дневников, можно исследовать и, если угодно, «диагностировать» психические расстройства. Надо заметить, что такого рода описания и выводы обычно касаются писателей или художников, которых уже нет в живых.

Если посмотреть на список уважаемых людей, которые подверглись «заочной» диагностике, то можно встретить даже Пушкина, а Гоголь и вовсе имеет не менее пяти диагнозов.

Часто попадает в лапы любителей патографии и Даниил Хармс (Ювачев). В одной из работ, выпущенных под эгидой Научного центра психического здоровья, автор-психиатр рассматривает жизнетворчество Хармса в единой парадигме болезни, намекая на вялотекущую шизофрению.

Действительно, Даниил Ювачев — один из тех, кто в советское время получил-таки диагноз шизофрения. Это случилось в 1939 году, когда он был госпитализирован психиатрическое отделение, а затем в 1941-м в тюремной больнице «Кресты» Санкт-Петербурга, где его и оставили на принудительное лечение. Через полгода от недоедания и истощения он скончался, это был февраль 1942 года.

В советское время диагноз вялотекущая шизофрения приобрел невероятную популярность благодаря тому, что мог использоваться карательной психиатрией в том числе в репрессивных целях — для запугивания и стигматизации. Тем не менее тот факт, что Хармс имел психиатрический диагноз, еще больше раззадоривает психиатров, жаждущих высказать свое мнение. Вот цитата из работы, написанной одним из врачей НЦПЗ:

«Хармсом двигало не столько желание произвести впечатление, сколько реализовать свои аутистические и нарциссические фантазии».

В этой же статье проявления психического расстройства Хармсу приписывают буквально с детства.

Дальше — больше: автор патографии утверждает, что всё раннее творчество поэта буквально пронизано «нарушениями мышления», которые выражаются в разрозненных фразах и неологизмах.

Неологизм в рамках психиатрического дискурса — это форма расстройства мышления, при которой пациент оперирует несуществующими словами, понятными только ему.

И тут мы сталкиваемся с тем самым проявлением гипердиагностики (можно даже сказать — диагностики в квадрате), когда психиатр ставит диагноз тексту.

Автор патографии, как это нередко случается, будто полностью игнорирует культурно-литературный контекст времени, а зря. Петербург 1920–1930-х годов был буквально напичкан поэтами разных направлений — символистами, неоклассиками, футуристами-заумниками. Последние — наиболее яркий пример из тех, кто искал новые средства художественной выразительности для сильно изменившейся по сравнению с царской Россией советской действительности. И ясно, что молодежь того времени скорее отвергала привычный и немного надоевший классический поэтический слог, а также охи-вздохи и мистические аллюзии поэтов Серебряного века (какие Мефистофели и Маргариты на пороге нэпа?).

Поезда стучали по рельсам, заводы работали в бешеном ритме, строились новые районы и города, отовсюду слышались звуки урбанизации. Слова «мороз и солнце, день чудесный» в рамках построения советской действительности перестали означать то, что означали для дам и кавалеров в прошлом веке. Поэты, поддержавшие новый строй, как футуристы с Маяковским, вторили новым принципам жизни. Поэзия зауми становится новой словесной формой, она опирается на звукообраз, на создание новых слов и нарушение логики в тексте.

«Новое искусство всегда сродни другим проявлениям молодости: бунтам, восстаниям, бегству из дома» (М. Шагинян).

В частности, один из адептов зауми — Велимир Хлебников, «председатель земного шара» — в 1922 году заканчивает поэму «Зангези», являющуюся квинтэссенцией литературы нового типа:

«Пеночка зеленая (одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора). Прынь! Пцире<б>-пциреб! Пциреб! Цэсэсэ».

В такое время, 1926 году, Даниил Хармс был принят в Союз поэтов. Но творческое направление молодого литератора несколько отличалось от классических заумников: так, он не столько препарировал слова, выворачивая их наизнанку, сколько пытался разрушить связи между ними.

Здесь, вернувшись к описанию патографа из научного центра, намекавшего на нарушения мышления (свойственные, кстати, шизофрении), четко можно проследить опровержение данного взгляда, ссылаясь на саму цель, поставленную Хармсом в поэзии. Неологизмы, кажущаяся кривой логика его стихов — это прием, обдуманный и проработанный. Тем самым поддерживается стремление возбудить воображение читателя и даже развеселить его. Вероятно, поэтому детские стихи Хармса настолько популярны — например, «Иван Топорышкин» моментально подхватывается и вызывает желание фантазировать.

Но к Хармсу у патографов есть и другие «претензии». Они с коллегой по цеху А. Введенским называли себя «чинарями», а Даниил был известен разными выходками и особенностями поведения, или, как бы сейчас сказали, устраивал перформансы. Про чудачества поэта можно написать отдельную книгу.

На читке стихов Хармс появлялся в шелковом колпаке для чайника, носил при себе монокль-шар в виде вытаращенного глаза.

Поэт авангарда, который подчеркивал свои поэтические предпочтения, как бы дополнял образ чудака, показываясь на публике в экстравагантных нарядах и отличаясь необычным поведением, — так он пытался усилить эффект, транслируемый им в литературе в частности и в искусстве в целом. Тем не менее патографы такие странности поведения опять же трактуют как «психопатоподобные» изменения личности (психопатоподобная шизофрения — один из видов вялотекущей шизофрении, предложенной Андреем Снежневским, советским психиатром, чьи постулаты строились на учениях Блейлера, расширяли границы шизофрении и дополняли ее неявными формами со стертыми симптомами, что становилось удобным инструментом в руках карательной психиатрии СССР, так как под диагноз подходил фактически любой человек).

И таких авторов даже не смущают факты, описанные в дневниках и воспоминаниях жены Хармса Марины Малич, где указывается, что он после своего ареста и заключения в Санкт-Петербург, около 1939 года, начинает изучать литературу о психических расстройствах, намереваясь симулировать болезнь. Он сам подает заявление о помощи в Литфонд в связи с психическим заболеванием, а позже ложится в диспансер. Не удивительно, что практически голодающий, оставшийся без работы поэт, который наблюдает один за другим аресты своих друзей (Николай Заболоцкий арестован в 1938 году) и испытывает страх перед повторным арестом и расправой, а также надвигающимся риском мобилизации на Вторую мировую, решает пойти на такой шаг. Об этом сообщают его биографы, например Александр Кобринский: «Симулировав психическое заболевание, Хармс спасся от немедленной казни...»

Но цель не в том, чтобы убедительно доказать автору патографии его неправоту относительно диагноза того или иного поэта либо художника (вторым, кстати, разбирается жизненный путь Велимира Хлебникова, тоже нередко попадающего под словесные «психиатрические освидетельствования»). Цель — в самой постановке вопроса: автор «Очерков» призывает к здравому смыслу, ведь социальные нормы, исторический и культурный контекст беспрестанно меняются, а творческое полотно (текст или изображение) представляет собой отражение этого сложного синтеза культурно-социальной ткани, пропущенной через сознание творца. И несомненно, предмет искусства (а дневники писателя тоже рассматриваются как предмет искусства, поскольку он отражает в них образно свои мысли и взгляды, даже если они крайне интимны и не предназначены для широкой публики) не может и не должен быть препарирован «ножом» психиатрического инструментария или растерзан на цитаты, которые потом послужат для выводов о психическом расстройстве автора.

Бред или «особое качество»?

Одно из часто употребляемых определений бреда как психического расстройства гласит, что это совокупность идей, суждений и умозаключений, не соответствующих действительности, полностью овладевающих сознанием больного и не корригируемых при разубеждении. Бред в плане определений представляется наиболее трудным понятием. Так, глядя на определение выше, можно сказать, что нет четкого представления о том, насколько полно то или иное умозаключение соответствует действительности. Например, на практике фантастические истории, рассказанные пациентом, могут отражать реальность, в то время как легко понятные и выводимые вещи (муж подозревает жену, которая регулярно задерживается на работе, в измене) являются продуктами бредового воображения.

«Бредовая идея может быть корректной по своему содержанию, но оставаться бредовой идеей» (Карл Ясперс).

Тем самым на практике психиатр регулярно сталкивается с тем, что должен «прикинуть» соотношение «ложность/истинность» для подобных суждений, чтобы отнести их к бреду или продукту нормального мышления. Оговорюсь, что, разумеется, в рамках данного дискурса речь идет о тех случаях, когда психиатр вынужден дифференцировать и классифицировать бредовую симптоматику от небредовой при отсутствии других симптомов, как, например, при шизофрении, где бреду сопутствуют галлюцинации либо идеи воздействия, изменения мышления и личности и пр.

Если врач сталкивается с сомнениями в плане интерпретации таких умозаключений на предмет реальности, то он начинает оценивать их на предмет адекватности культурно-социальным нормам, что только усложняет процесс и доводит его до некоего интуитивного считывания. Именно в помощь таким случаям диагностики и выступает материал главы о семиотике бреда, где предлагается рассматривать его как особый вид текста, отличающийся по «особым параметрам» от остальной речевой продукции пациента. Зислин предлагает использовать методы психолингвистики для анализа бредовой структуры текста.

«Я-агенс» или «я-пациенс»

Современные классификации бреда сводятся к его разделению по тематике, например бред ревности, бред величия, эротоманический бред и т. д. У старых авторов, таких как Карл Ясперс, бред делится на первичный, возникший из бредового восприятия действительности, и вторичный — на основании галлюцинаций, депрессии или мании. Автор «Очерков» предлагает иную систематизацию бреда с опорой на его семантическую структуру.

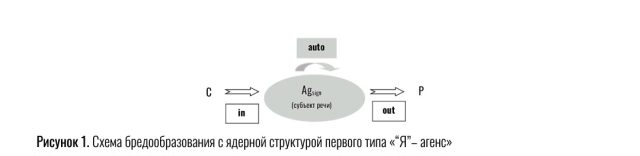

Человека, имеющего бредовое восприятие и находящегося в центре этой системы при условии того, что он наделен «особым качеством», называют «Я-агенс». Причем это качество может быть как позитивным (Ag+), так и негативным (Ag-) во взаимосвязи с окружающим миром. Например, пациент полагает, что он провидец (Я-агенс) и обладает способностью к телекинезу (Ag+).

В другой группе бредовых текстов встречаются больные, которые рассматривают себя как пассивного реципиента по отношению к окружающему миру («Я-пациенс»). Соответственно, агенсом становится что-то из окружающей реальности. И тут тоже существует разделение на положительное и отрицательное. Примером формулы «Я-пациенс» с Ag- будет пациент, который считает, что за ним следят спецслужбы (они являются агенсом), расставляя камеры, что довольно неприятный и отрицательный факт.

Автор выделяет дополнительно функцию auto, которая показывает отношение пациента к имеющемуся «особому качеству», функцию out для отношения к окружающему миру и функцию in — отношение окружающего мира к пациенту — «Я». Таким образом бредовая концепция, не опираясь на нюансы сюжета (действительно, не столь важно, любовный это контекст или религиозный), обращается в четкую формулу, через которую можно рассмотреть отношения пациента («Я») с миром с разных ракурсов.

Такая формула представляется удобной особенно в случае оценки динамики бредового состояния, то есть малейших изменений тех самых отношений между пациентом и окружающим.

Выходом из бреда можно считать тот момент, когда агенсы (сам пациент либо окружающий мир) утратят «особые качества».

Бред будет разрушен не в тот момент, когда пациент скажет, что спецслужбы больше не следят за ним, а когда они перестанут на него влиять, то есть изменилось их отношение. Автору удается обнаружить общее свойство у разных по тематике бредовых текстов, из которого он выводит свое определение:

«Бред — это совокупность произведенных психотическим больным связанных текстов, в которых больной наделяет „особыми качествами“ либо себя самого, либо кого-то или что-то из окружающего мира».

Плата за использование языка

«Шизофрения — цена, которую платит Homo sapiens за язык», — эта красивая цитата принадлежит Тиму Кроу, психиатру, который занимается исследованиями в области нарушений языка у пациентов с психозами. В 1990-х он утверждал, что ген языка и ген шизофрении — это одно и то же. Однако сенсационная гипотеза не получила продолжения, исследование языка в рамках психотических расстройств, в частности шизофрении, остается скорее редким увлечением в научной среде, которая больше сосредоточена на поиске нейровизуализационных моделей и новых биохимических гипотез.

Зислин освещает эту тему в своей книге. Так, он предлагает вниманию читателя исследование, проведенное на группе асимметричных билингвов (у которых знание одного языка сильно преобладает над знанием второго). Сообщается, что в литературе существует неоднозначное мнение по поводу того, на каком из языков у билингвов психотические расстройства, по сути — нарушения мышления, выражены сильнее.

Эксперимент заключался в том, что билингвов, находящихся в психозе с расстройством мышления, просили объяснить смысл пословиц, причем подбирали такие, которые практически идентично звучат как на русском языке, так и на иврите — например, «яблоко от яблони недалеко падает». Удалось получить такой результат: билингвы, находящиеся в острой фазе психоза, намного хуже объясняли смысл пословиц на том языке, который в обычной, допсихотической жизни был для них главным, то есть родным. А после выхода из психоза объяснение пословиц на родном языке вновь становилось лучше, чем на втором.

Оказывается, в острейшей стадии психоза понимание на родном языке нарушено значительно сильнее, а понимание на втором остается сохранным.

Получается, что родной язык, как наиболее спаянный с мышлением, нарушается гораздо больше, чем второй. На основе этого можно сделать различные предположения, одно из которых заключается в том, что у разных языков в мозге разные функции. Зислин пишет, что это в целом соответствует модели двойного членения в лингвистике, предложенной Романом Якобсоном.

Таким образом, у билингвов есть возможность перекинуть мостик через бездну психоза в сторону выздоровления, и этим мостиком становится второй язык.

Подводя итог, скажу, что рассуждения автора, затронутые в рамках данной статьи, лишь на четверть раскрывают многообразие тем, которые представлены в книге. Зислин предлагает психиатрии и антропологии, служащей к изучению природы человека, идти одним путем, будь то диагностическое интервью, на котором психиатр рассматривает пациента не только в рамках современных классификаций психических расстройств, но и в неразрывном контексте культурно-социальной обстановки, либо культурный ореол самого врача, обуславливающий широту его взгляда на клинический случай.

Кроме того, смелые предложения, сочетающие в себе элементы лингвистического анализа, которые создают для психиатрии целые формулы — модели бреда, представленного как текст; а также рассуждения на тему того, насколько болезнь можно рассматривать как нарратив и почему патография — это скорее неудачный жанр, — всё это и многое другое можно найти в книге «Очерки антропологической психиатрии», которая особенно приглянулась тем, кто выступает за поиск новых граней, которыми соприкасаются медицинские науки, в частности психиатрия, и гуманитарные исследования.