Искусство и технология: как авангард создал мир IKEA, Pussy Riot и ИГИЛ

Часто кажется, что техника и искусство противостоят друг другу: наука и техника связываются с развитием рационального мышления, а искусство — с работой воображения. На деле они всегда нуждались друг в друге: техника позволяла искусству усложняться, а искусство воссоединяло технику и повседневную жизнь. Идеи и произведения художников меняли представление людей о том, как создавать и воспринимать произведения искусства, а с ними и мир вокруг нас. «Нож» разбирается в том, как союз искусства и техники породили дизайн и протест, а с ними и современный мир.

Технология против мастерства

Специфика взаимоотношений искусства и техники отсылает, как водится, к Античности. В Древней Греции понятие технэ [τέχνη] подразумевало неразрывность интеллектуальных и физических усилий, творческой и ремесленной работы. Любая из таких работ была хороша, если имела «начало в творце, а не в творимом» («Никомахова этика» 1140а, 12–15) и была основана на мастерстве, которым в равной мере мог обладать поэт, плотник и др.

При этом технэ — как умение, мастерство, искусность и т. д. — не могло быть помыслено в отрыве от человеческой души, чьим атрибутом являлось.

Обращаясь к рассмотрению τέχνη уже в XX веке, немецкий философ Мартин Хайдеггер еще более локализовал его в «про-из-ведении», отделив его от «операций и манипуляций», «применения средств» и т. д.

Двадцатый век изменил отношения между научно-техническими дисциплинами и искусством. За его первые двадцать лет почти во всех европейских странах образовались движения художественного авангарда, стремившиеся изменить облик искусства и отразить влияние научно-технической революции на человека и окружающий мир. Влияние это было не только позитивным — в это же время началась Первая мировая война, изменившая мировую историю чуть более, чем полностью. Авангардные художники по-разному воспринимали ее. Если для немецких дадаистов она была расчеловечивающей катастрофой, то для итальянских футуристов — безусловным благом, позволяющим избавиться от проклятой старой культуры и присягнуть национальным ценностям. Вот характерная цитата из Первого манифеста футуризма, подписанного Филиппо Томмазо Маринетти:

«Красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишенное агрессивного характера, не может быть шедевром. Поэзию надо рассматривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их и заставить склониться перед человеком.

Мы стоим на последнем рубеже столетий!.. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери Невозможного? Время и Пространство умерли вчера. Мы уже живем в абсолюте, потому что мы создали вечную, вездесущую скорость.

Мы будем восхвалять войну — единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине.

Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма, против всякой оппортунистической или утилитарной трусости».

***

У авангарда было много теоретиков и исследователей. Но мы остановимся на, возможно, самом известном адвокате авангарда: Вальтере Беньямине. В своих работах он сформулировал культурно-исторические предпосылки важнейших тем и задач авангардного искусства:

- проблематизация и разрушение эстетической автономии (предпосылки которой сформулировал Иммануил Кант);

- отражение опыта коллективной субъективности, возникшей в результате революционных и военных событий в начале века, а также после возникновения кинематографа;

- критика искусства как социального института, «каким он сложился в буржуазном обществе».

Небольшая, но влиятельная работа Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) открыла возможность оценивать искусство не как автономную практику, а как деятельность, неотделимую от изменений в технике.

Ключевым пунктом, отличающим Беньямина от целого ряда предшественников, стал тезис об утрате в современном искусстве ауры, незримо окружавшей визуальные произведения прошлого. Именно она ассоциировалась с подлинностью, уникальностью произведения. С развитием же технологии воспроизводства стало возможным штамповать репродукции картин в промышленном масштабе.

Это снимало вопрос о наличии «подлинника», а также о старых, еще античных представлениях о мастерстве и умении художника.

Согласно Беньямину, существенную роль в этом сыграло изобретение фотографии, для которой важнее всего «экспозиционное значение произведения» (то есть возможность быть показанной), что сокращало дистанцию между произведением и зрителем до минимума. Кроме того, в конце XIX века возникает кинематограф, основанный только лишь на «технической воспроизводимости», то есть на возможности многократного копирования. Постепенно он менял логику создания произведения и принципы их просмотра, сформированные при созерцании полотен старых мастеров. Кинематограф создал коллективную субъектность, публику, которая затем могла превратиться в революционную массу, толпу.

Главным оппонентом Беньямина был Мартин Хайдеггер, который достаточно скептично относился к бесконечной модернизации технических средств. Согласно Хайдеггеру, искусство и техника могут быть воплощены в произведении, выводящем бытие «из потаенности в открытость». Но техника XX века — в отличие от техники прошлого, олицетворением которой у Хайдеггера становится ветряная мельница, — «отказывается» от потенциальной открытости в пользу бесконечной переработки и накопления энергии, разрушающей природу: «Рейн», сокрушался он, перестал быть темой произведения Фридриха Гельдерлина, но встроился в гидроэлектростанцию для производства энергии. То же самое, по видимому, происходит и с авангардными произведениями, которые не способны проявить потаенное, сделав его открытым и «непотаенным», как это удавалось, например, Винсенту ван Гогу, хайдеггеровский разбор «Башмаков» которого стал хрестоматийным.

***

Наука тоже радикально менялась, переходя от старых форм описания мира к новым. Недаром именно в XX веке слово «революция» оказалось характерно как для искусства и общества, так и для науки. Во всех трех областях переход от «старого» к «новому» был не постепенным, но резким, революционным: центральным событием тут явилось открытие Альбертом Эйнштейном специальной теории относительности.

Конечно, открытие Эйнштейна было далеко не единственным, но именно оно привело к радикальным изменениям в способах объяснять явления и их описывать. Кстати, позднее Эйнштейн заинтересовался искусством кубизма, находя в нем вполне научные приемы работы с материалом: анализ, синтез и т. д.

Но уже в начале века близость кубизма передовой науке была очевидна французскому поэту Гийому Аполлинеру.

Кубизм повлиял практически на всё изобразительное искусство и даже на моду XX века: от Пабло Пикассо через Пита Мондриана к Ив Сен-Лорану. Кубисты (Пабло Пикассо, Жорж Брак) разрушали прямую перспективу, обращаясь к новым способам изображения, позволяющим видеть предмет или человека одновременно с нескольких позиций. В России же близким кубизму явлением был лучизм в лице Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других призывавших отказаться от реализма в пользу реальных принципов и возможностей восприятия цвета.

Несмотря на то что в литературе так и не сложилось кубистического направления, уже названный Гийом Аполлинер, Гертруда Стайн и Джеймс Джойс, безусловно, испытали его влияние. Литература Джойса даже умудрилась связать себя с современной наукой: американский физик Мюррей Гелл-Манн использовал странное словечко «кварк» из романа «Поминки по Финнегану» для обозначения элементарных частиц.

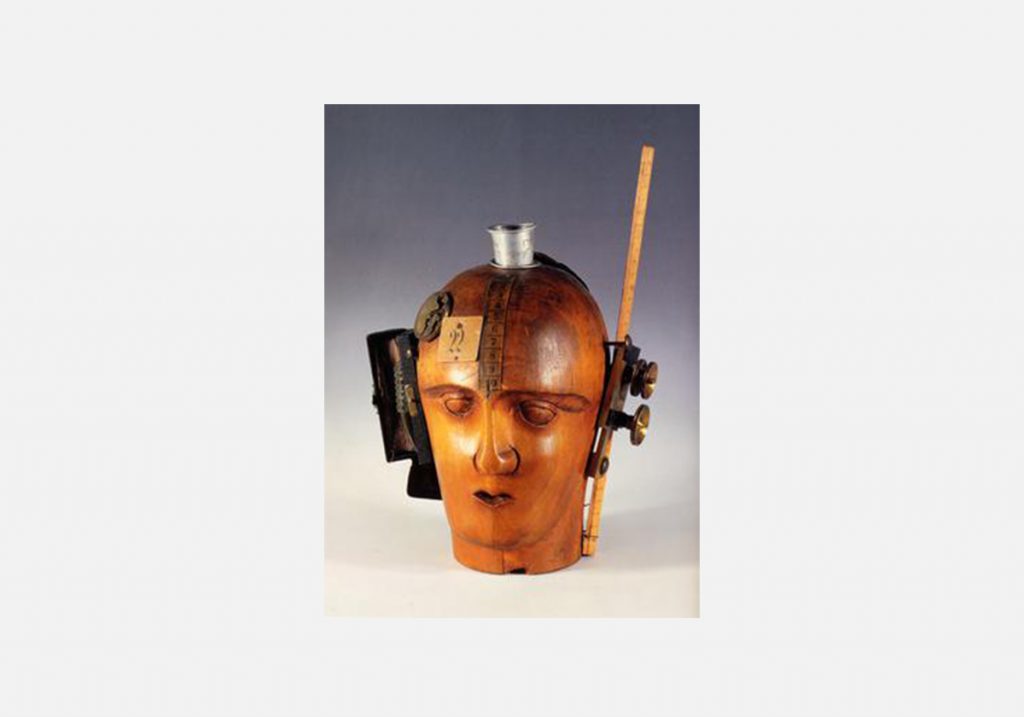

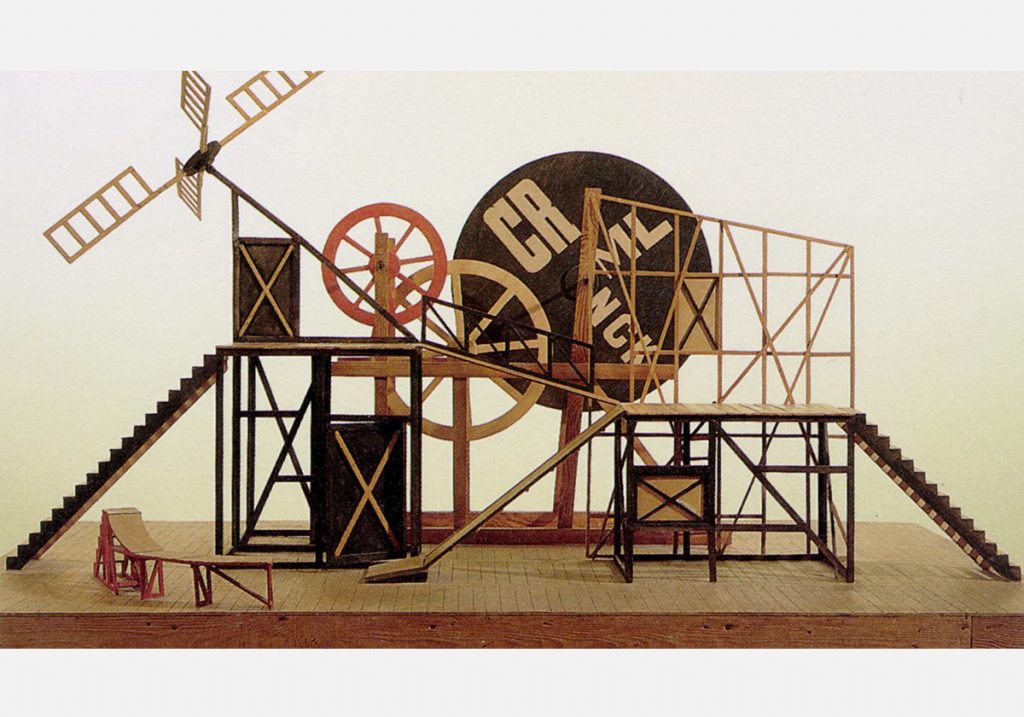

Владимир Татлин

Увидев картины Пикассо в Париже, Владимир Татлин решил стать профессиональным художником (а до этого был моряком и бандуристом). Начав серьезно работать как художник уже на излете кубизма, Татлин стремился перевести внимание с цветового решения произведений на их материальную составляющую. Например, в его работе «Контр-рельеф» (1916) главное не то, что перед нами несколько геометрических фигур. Гораздо важнее, что каждая из них сделана из материала, который имеет промышленное значение и имеет вполне практическую пользу, окружая нас ежедневно: железо, гипс, стекло, асфальт. Можно сказать, что эта работа Татлина — фрагмент из будущего, которым является наша сегодняшняя городская повседневность.

Владимир Татлин был примером ангажированного художника, который наводил мосты между авангардной формой произведения и желаемым общественным устройством (коммунизмом). Конечно, его ждало разочарование. Примером тому — невозможность в полной мере осуществить проект памятника Третьему интернационалу, знаменитую «Башню» (1917). В ней совмещались эстетическая новизна, авангардная грандиозность (быть выше Эйфелевой башни) и функциональность. Разработанный сразу после революции, амбициозный проект Татлина уже не мог быть осуществлен в сталинский период.

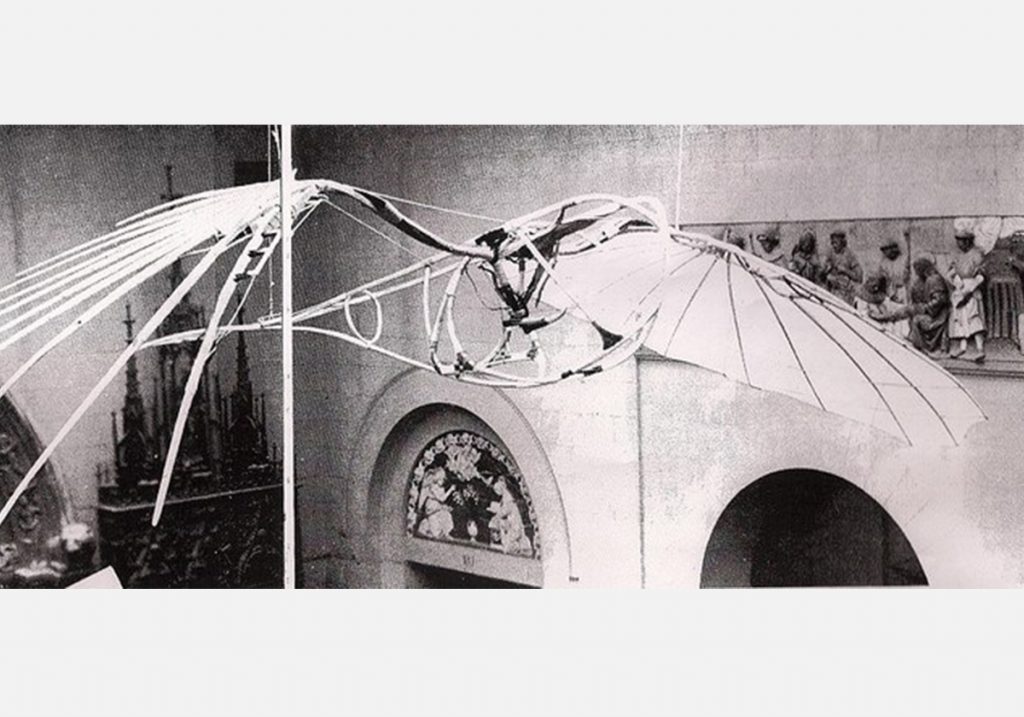

Возможно, странные и завораживающие проекты Татлина 1920–30-х годов позволили позднее создать Scienсe Art — не теряющую своей эстетической новизны практику, основанную на инженерных разработках. Если Татлин стремился создать конструкцию, позволяющую каждому человеку летать («Летатлин», 1932–1933), то сайнс-артисты не преследуют столь утопических целей. Стремясь использовать резервы человеческого тела и технических устройств, они проводят загадочные и эксцентричные исследования, которые и ложатся в основу их высокотехнологичных произведений.

Футуризм

Итальянский футуризм в лице Филиппо Томмазо Маринетти и его менее шумных, но более талантливых соратников (Луиджи Руссоло и др.) был одним из первых художественных движений, откровенно стремившихся пересмотреть автономию искусства. Призывая к упразднению исторической логики искусства — музей был самым ненавистным местом для Маринетти и его сподвижников, — футуристы обращались не столько к узкой художественной прослойке, сколько к самым широким слоям общества. Недаром местом публикации их самого первого «Манифеста» 1909 года стала газета Le Figaro, как раз в те годы достигшая тиражных вершин. В открывающемся деструктивными и эйджистскими пассажами «Манифесте», повлиявшем на все подобные тексты прошлого века, Маринетти и компания прославляют машину, готовясь принести себя в жертву технике:

«1. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, — она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской.

2. Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над Землей, по ее орбите».

Несмотря на неумеренный апломб и инфантильную громогласность «Манифеста», в нем так или иначе сформулированы почти все темы, по которым можно отследить влияние технического прогресса на эстетическую практику. В какой-то мере он продолжает быть образцом безапелляционного выражения идей для всех, даже если они об этом не знают: от академических композиторов до контркультурщиков и террористов (вплоть до ИГИЛ, запрещенной в России).

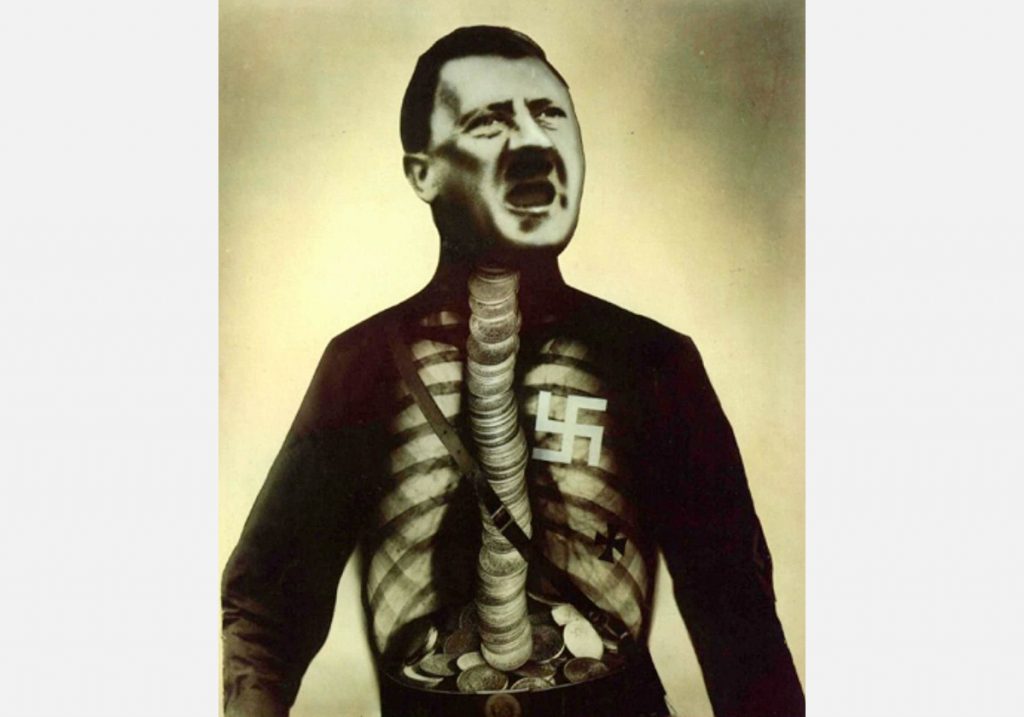

Дадаизм

Отчасти жесты дадаизма напоминают футуристические. Оба движения были чувствительны к ускорившемуся в начале прошлого века времени и стремились разрушить смыслы, которые придает произведению буржуазная культура. Этот антибуржуазный пафос дадаистов актуален и для левых художников и писателей нашего времени в диапазоне от Ханса Хааке до Эльфриды Елинек.

Но все-таки между футуризмом и дадаизмом есть очень большая разница: в отличие от ориентированного на силу и готового поддержать фашистов Маринетти, дадаисты были отчетливо антивоенным движением. Они довольно точно выбрали мишень своей саркастической критики, стремясь, по словам авторов фундаментальной истории искусства, «мимически разыграть диссонанс и разрушение, чтобы хоть так от них очиститься или, как минимум, преобразовать вызванный ими шок в своего рода защиту <...>». Стремясь ухватить следы ускользающей реальности (о которой говорил близкий раннему дадаизму Пауль Клее), дадаисты максимально приближают произведение к зрителю, делают искусство тактильным (о чем писал ценивший их Вальтер Беньямин).

Кроме того, дадаисты были первыми, кто подверг сомнению фигуру буржуазного художника, «напыщенного бога живописи» (как писал Хуго Балль об экспрессионистах), поглощенного только своим творчеством и не замечающего, что рядом с ним разрываются настоящие снаряды.

По сути, это была прямая заявка на ангажированность художника, погруженного в социальный контекст. Сегодня данная установка важна еще больше, чем сто лет назад: именно поэтому во многих странах ангажированные художники используют свое творчество и репутацию для активного социального действия (в современной России это участницы группы Pussy Riot, создавшие правозащитный сайт «Медиазона»).

Баухаус

Баухаус был образован в 1919 году по инициативе немецкого архитектора Вальтера Гропиуса, ставшего ее первым директором. Школа просуществовала всего 15 лет, но за это время ее сотрудникам и студентам удалось немало: проложить путь (как в теории, так и на практике) от почти средневековой ремесленной практики к современному промышленному дизайну; создать стиль повседневности, в которой мы живем до сих пор.

В 1933 году школа была закрыта, а многие ее сотрудники еврейского происхождения были вынуждены эмигрировать: в Швейцарию, в США, в Израиль — в каждой из этих стран Баухаус оставил значимый след. Пытался сотрудничать Баухаус и с советским правительством, но разработанный Гансом Мейером и его студентами план города Биробиджана не удалось закончить из-за низкой квалификации советских строителей и свертывания авангардных проектов вообще.

Это кресло-стул «Барселона» разработал Людвиг Мис ван дер Роэ, последний директор школы Баухаус (Высшая школа строительства и художественного конструирования). Если оглядеть комнату или кафе, в которых мы сейчас пишем или читаем эти слова, в них найдется не одна вещь, над которой думали и которую спроектировали в Баухаусе. Стиль школы повлиял на современный дизайн, но особенно это влияние чувствуется в продукции компании IKEA. Созданная через десять лет после разгрома Баухауса и выросшая до размеров транснациональной корпорации, шведская компания использовала главные наработки школы, в корне изменив ее задачу: демократичность, простота и функциональность стали атрибутами бренда, а не свойствами создаваемой для человека среды. «Капитализм + Баухаус = IKEA»? — написал журналист Стивен Хохштадт.

Конструктивисты и производственники

В 1920-е годы в СССР заявили о себе конструктивисты, вслед за Татлиным стремившиеся преодолеть автономию искусства и впустить в произведение коммунистическую реальность (Александр Родченко, Варвара Степанова, Любовь Попова, Эль Лисицкий и др.). Конструктивисты стремились уничтожить грань между искусством и производством, уподобляя художника инженеру или техническому работнику, руководствующемуся не буржуазным вдохновением, а общественной необходимостью.

Еще более последовательны были производственники (Борис Арватов, Борис Кушнер), которые хотели проверить конструктивистские идеи на реальном производстве.

Художник-производственник должен был пересмотреть свое индивидуалистическое амплуа и внедрить процедуры искусства в производственную практику, которая в то же время была практикой исследовательской. Местом работы художника являлась не мастерская или сцена, но фабрика, где его работа выполняла значимую социальную функцию.

К сожалению, этот беспрецедентный эксперимент был приостановлен постепенным «поправением» советской эстетики, на всех фронтах движущейся навстречу доктрине социалистического реализма.

Возможно ли сегодня продолжение производственного искусства? Трудно ответить на этот вопрос. В разных странах периодически возникали и возникают отдельные попытки его реанимировать. В России его оммажем была прошедшая несколько лет назад выставка «Педагогическая поэма» , в которой участвовали художники, философы, активисты, искусствоведы и др. Но самая главная установка производственного искусства — всеобщность — вряд ли сегодня достижима. Как и специфическая аскеза производственников, предписывающих художнику важную, но ограниченную роль. В то же время производственное искусство становится модной темой для академического изучения, позволяющего рассмотреть его вблизи, при этом сохраняя по отношению к нему дистанцию.

Ле Корбюзье

Ле Корбюзье (настоящее имя — Шарль-Эдуард Жаннере-Гри) начал работать как архитектор в первые годы XX века. Он был яростным противником разного рода декоративных стилизаций (особенно он ненавидел ар-деко), приветствуя промышленную эстетику, основанную на развитии производственных мощностей. Разрабатывая как проекты отдельных строений, так и целых кварталов и городов по всему миру (от Швейцарии до Индии), Ле Корбюзье более всего ценил практичность и стандартизированность строений и их содержимого. Разрабатывая принципы и законы модернистской архитектуры, в 1920-е годы он формулирует классические «Пять отправных точек архитектуры», своеобразный «свод законов» для тех, кто стремится проектировать и строить по-новому:

- Наличие столбов (стоек)-опор, отделяющих жилье или рабочее пространство от других помещений.

- Плоские крыши-террасы, которые, в отличие от привычных покатых крыш, могут быть функционально использованы (как площадь для сада или кафе)

- Свободная планировка, ставшая возможной из-за произвольного расположения стен, так как несущими конструкциями являются столбы-опоры.

- Свободное расположение окон.

- Освобождение фасада, в котором не видно опор.

Сначала Ле Корбюзье применял свои «пять законов» для планировки отдельных, частных проектов: в частности, знаменитых вилл «Ла Рош», «Штейн» и «Савой». Но позднее он разработал знаменитый план «Современного города на 3 миллиона жителей» — один из первых проектов массовой застройки, в котором средства технического прогресса применялись для создания нового комфортного образа города (например, архитектор предложил поднять среднюю высоту зданий до 20 этажей). Но мир двигался к войне, и реализовать этот проект в полной мере не удалось; зато он пригодился для восстановления пострадавших французских городов Сен-Дье и Ла-Рошель в 1945 и 1946 годах соответственно.

Работа над этими проектами подталкивает Ле Корбюзье к созданию концепции принципиально новой «жилой единицы» — огромного дома, инфраструктура которого как бы «вшита» в него: жители могут и вовсе не выходить за пределы своего дома-коммуны (или дома-города) Unité d’Habitation, построенного в 1952 году в Марселе.

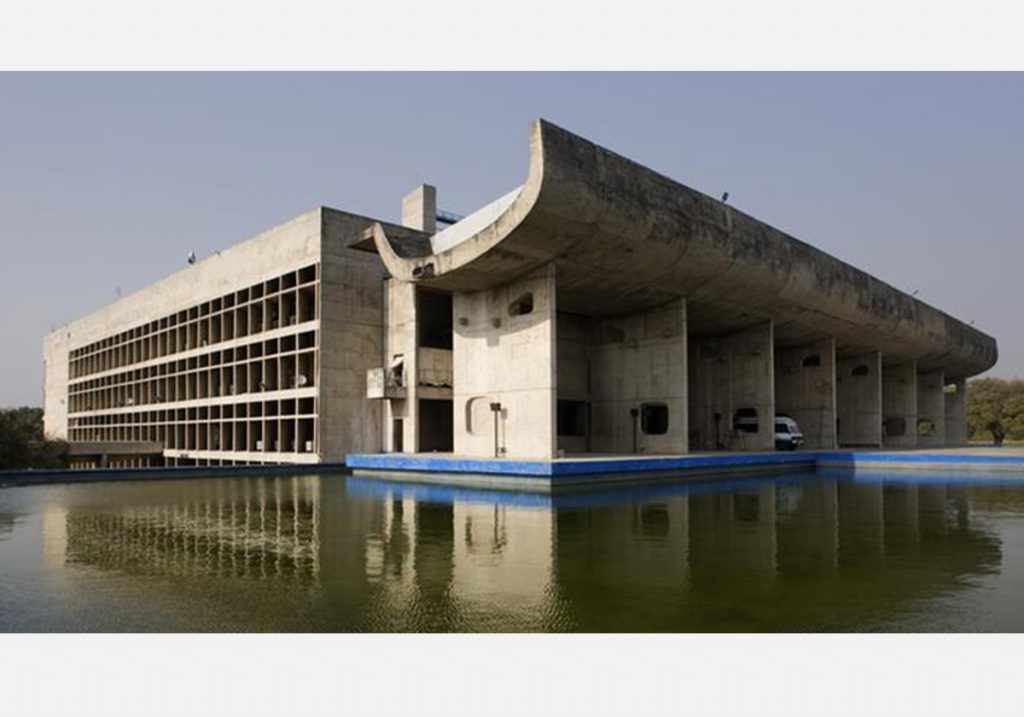

Но главным послевоенным проектом Ле Корбюзье стал амбициозный проект модернизации индийского города Чандигарх, позволивший архитектору примирить свои оригинальные с практическими нуждами застройки. Учитывая переменчивый климат и структуру индийского общества, Ле Корбюзье создает город, разделенный на несколько секторов (жилой, деловой, университетский).

Следы влияния Ле Корбюзье можно обнаружить практически в каждой стране: эксцентричные концепции французского архитектора служат прообразами планов как сугубо деловых кварталов современного города (от Лондона до Гонконга), так и социальных застроек, предназначенных для массового компактного проживания (в диапазоне от немецкого квартала Марцан до деградировавших «спальных районов»). Но главное, что вслед за Ле Корбюзье современные архитекторы рассматривают свои творения как часть жизненной среды человека, сочетающей комфорт и неостановимое движение современного города.