Война с доставкой на дом, озеро огня и одна одежда на всех. Как современные художники осмысляют милитаризм

Историю пишут победители — и она превращается в бесконечную череду побед. Как же увидеть ее обратную сторону? Современные художники обращаются к этой проблеме по-разному: одни исследуют культуру войны, делающую ее возможной; другие анализируют картину мира, которая рождается из бесконечных оперативных изображений, используемых военными; третьи собирают дневники немоты и травмы. Иван Неткачев — об образах войны в современном искусстве.

Демонтаж войны и памятники культуры: против силы сильных и за слабость слабых

В одном из своих последних эссе философ Вальтер Беньямин писал: «не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства». Это относится и к военным памятникам: вместо того чтобы увековечить память жертв насилия, они утверждают правоту победителя. Правоту насилия и жестокости, если они привели к «победе».

История, написанная победителями, представляется бесконечной чередой побед. В этом повествовании нет места побежденным, как нет места и разговору о насилии, на котором зиждется правота правых и победа победителей. Любой культурный памятник, напоминает искусствовед Розалин Дойче, это памятник военный — памятник линейному историческому времени, где триумф следует за триумфом.

Художник Кшиштоф Водичко с 1980-х годов работает с воплощениями исторической памяти. Он вмешивается в городское пространство, нагруженное историей, и разворачивает смыслы, которые оно порождает.

На памятники истории и культуры он проецирует изображения, напоминающие, что они представляют культуру в той же степени, что и варварство. Например, на военный мемориал в Лондоне, колонну Нельсона, он проецирует изображение ракеты, обернутой колючей проволокой.

Самый большой проект Водичко — «Триумфальная арка: Мировой институт отмены войны» (2010) — остается реализованным только на бумаге. Он предполагает архитектурное вмешательство в один из самых известных военных мемориалов — Триумфальную арку в Париже. Арка должна быть окутана новой структурой — своего рода строительными лесами, или решеткой, которая надстраивается поверх нее.

Именно в этом месте, по задумке Водичко, и располагалась бы штаб-квартира Института отмены войны — место, где интеллектуалы могли бы работать над отменой не просто войны, но культуры, которая делает войну возможной.

Система платформ и эскалаторов, наращенная поверх арки, дает увидеть вблизи то, что на ней изображено и что сейчас увидеть вблизи невозможно. Среди этого: 30 щитов с упоминанием 96 крупных битв времен Революции и Империи; имена 660 солдат и генералов, сражавшихся в победоносных войнах; огромные горельефы, среди которых «Марсельеза» Франсуа Рюда — символ Республики. Памятник превращается в артефакт прошлого, рассматриваемый под микроскопом и разобранный на части; рядом с барельефами устанавливаются информационные панели, которые сообщают ту часть истории, что была вычеркнута из нарратива победы. Или, может быть, ту, которая говорит скорее об угнетении и страдании и у которой победа отняла голос в настоящем.

Окутанный лесами-решеткой, военный мемориал обезвреживается — как бомба, заведенная два столетия назад.

Вместе с ней Водичко хочет обезвредить культуру войны — культуру, которая лишь откладывает войны, но подспудно оправдывает и легитимирует войну как способ достижения политических целей.

Остраненная и разоруженная, эта культура превращается в музейный экспонат: каждой детали фриза, как и каждому тропу военной культуры, интеллектуалы настоящего должны дать комментарий.

«Мотивация сражаться и умирать на войне увековечивается культурой войны, которая проявляет себя через униформу, военные игры, парады, военные декорации и мемориалы (включая статуи, храмы, триумфальные арки, кенотафы, колонны победы и другие способы поминовения мертвых); военное и батальное искусство, военную музыку, военные музеи и массовое восхищение оружием, военными игрушками и предметами коллекционирования, жестокими видеоиграми, военно-историческими реконструкциями и военной историей и литературой».

Кшиштоф Водичко, «Отмена войны». Источник

Вместо того чтобы принять статус-кво как данность, Институт отмены войны должен будет вглядываться в складки прошлого, или, как писал Беньямин, «гладить историю против шерсти».

Культ победителя не приведет к возникновению мира без войн — потому что он увековечивает, помимо всего прочего, угнетение и позор проигравших. Как и всякий большой нарратив, он упраздняет частности и детали — тогда как именно в них, в проглоченных словах и никем не замеченных складках истории, может скрываться надежда на принципиально иное будущее.

Одна мода, один камуфляж, одна война

В своем проекте «Утопия, утопия = один мир, одна война, одна армия, одно платье» художник Томас Хиршхорн работает с одним из симптомов культуры войны — модой на камуфляж. Это большой пространственный коллаж, собранный из дешевых подручных материалов. Зритель погружается в тотальную инсталляцию: стены галереи оклеены зеленым камуфляжем; в него же одеты неказистые пластиковые манекены из магазинов одежды; им покрыты модели военной техники в миниатюре, похожие на детские игрушки.

Художественный язык Хиршхорна принципиально избыточен: он перегружает зрителя образами, выкручивая разговор на такую громкость, при которой все слова становятся похожими друг на друга. Инсталляция Хиршхорна отзеркаливает мир, до предела разогретый информацией. Значит ли это хоть что-нибудь — носить куртку милитари из массмаркета? Или надеть на себя армейский жетон в качестве украшения?

Поток информации, генерируемый медиа, настолько плотный, что смысл сигнала начинает стираться. Новостные сводки, переполненные порнографическим насилием, оставляют за собой только аффект — чувство ярости, уже не привязанное к конкретным событиям. В этих условиях Хиршхорн как бы повторяет: один мир, одна война, одна армия, одно платье. Но если повторять одну и ту же фразу достаточно часто, то станет ясно, что она нагружена смыслом.

Неолиберальный «мир» — это война, а каждый, кто носит камуфляж из Zara, — участник этого тотального конфликта. В мире Хиршхорна все люди — братья по миру, что значит — братья по войне, что значит — братья по утопии.

«Утопия не существует — и поэтому она не может исчезнуть. <…> Носить одну и ту же одежду — антиутопический жест, завершающий утопию. Потому что все одеваются одинаково и все носят одну и ту же одежду, ОДНУ ОДЕЖДУ. Утопия не потому, что все разделяют одни идеалы, идеи, динамику, любовь, образы мира (peaces), но утопия потому, что все одеваются одинаково. От ОДНОЙ ОДЕЖДЫ к ОДНОЙ АРМИИ к ОДНОЙ ВОЙНЕ к ОДНОМУ МИРУ».

Томас Хиршхорн, описание выставки «Утопия, утопия = один мир, одна война, одна армия, одно платье». Перевод Ивана Неткачева. Источник

Инсталляция Хиршхорна, как писал искусствовед Хэл Фостер, — это упражнение в глупости и бесстрашии. С упорством идиота он собирает и коллажирует образы новых войн (New wars): борьба государственных армий с нерегулярными формированиями, беспрецедентные жертвы среди гражданского населения, малая интенсивность, но высокая длительность — никогда не известно, заканчиваются ли новые войны в полной мере. Согласно теоретикам новых войн, граница между комбатантом и нонкомбатантом в них размывается: как можно понять, воюет человек или нет, если война ведется против нерегулярных формирований? Все гражданские попадают под подозрение, становясь потенциальными «террористами». Все, кто носят камуфляж, становятся солдатами. Все жители глобального мира становятся соучастниками преступлений. Война — единый (и единственный) знаменатель для глобального мира.

Оперативные изображения и машины расчеловечивания: война и гуманизм

Культура войны проявляет себя не только в военных памятниках или моде на камуфляж. Присутствие войны в повседневной «мирной» жизни гораздо глубже. С одной стороны, технологии, определяющие нашу повседневность, всегда еще служат если не войне, то механизмам насилия и исключения; с другой стороны — само развитие технологий войны, слежки и контроля определяется гуманистическим мировоззрением, которое до сих пор обладает большим весом. К примеру, во времена Просвещения возникают всё новые и новые способы производства изображений; в то же время гуманизм, легитимирующий исключение и расчеловечивание, немедленно использует эти технологии для нужд войны.

Немецкий режиссер и художник Харун Фароки прослеживает связи, существующие между развитием технологий, культуры и военной промышленности.

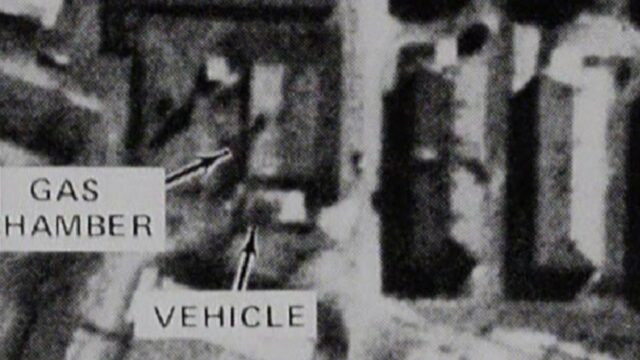

Эти непростые (и не всегда очевидные) параллели он выстраивает, в частности, в видеоэссе «Картины мира и подписи войны» (1989). Фароки напоминает нам о том, что современные технологии наблюдения, контроля и убийства уходят корнями в эпоху Возрождения.

Ренессанс приносит новые технологии производства изображений: так, с изобретением линейной перспективы становится возможным моделирование сложнейших пространств и архитектурных объектов. Тогда же появляется европейский гуманистический проект, провозглашающий универсальную ценность разума и неограниченный прогресс человеческих возможностей.

Развитие наук получает новый виток — но вместе с тем науки становятся на службу военному делу. Развитие оптики — в XVII веке уже появляется телескоп — превращает глаз не только в инструмент познания мира, но и в оружие. Гуманистический же проект на поверку оказывается глубоко токсичным и построенным на исключении любой инаковости — нелюдей, немужчин, неевропейцев.

Глаз сам становится оружием — если перефразировать философа Поля Вирильо. Военное преимущество получает тот, кто обладает наибольшим количеством визуальной информации; сторожевую башню, пишет Вирильо, сменяет воздушный шар наблюдения, затем — разведывательный самолет и, наконец, спутники для дистанционного зондирования.

Просвещенческий гуманизм, согласно философу и квир-теоретику Полю Б. Пресьядо, наделяет одни тела «человечностью», но при этом расчеловечивает другие.

Человеческое было «изобретено» затем, чтобы власть имущие могли властвовать над всем, что человеческим не является; под человеческим же подразумевается белый, гетеронормативный мужчина европейского происхождения.

Технологическое развитие совершенствовало методы контроля над нечеловеческими телами — для слежки, аккумуляции и систематизации накопленной информации, для контроля за жизнью недо- и нелюдей.

«Тогда гуманизм изобрел другое тело, которое назвал человеческим: тело суверенное, белое, гетеросексуальное, здоровое, спермоносное. Стратифицированное и полное органов, полное капитала тело, чьи жесты рассчитаны по минутам, а желания являются эффектами некрополитической технологии удовольствия. Свобода, равенство, братство. <…> Режим рабства, а затем и наемного труда, выступает фундаментом свободы „современного“ человека; экспроприация и сегментация жизни и знания как оборотная сторона равенства; война, соперничество и конкуренция как механизмы братства».

Поль Б. Пресьядо, «Феминизм — это не гуманизм». Перевод Наталии Протасени. Источник

Фароки сосредотачивается на конкретной технологии контроля и исключения — оперативных изображениях (operative images). Оперативные изображения — лишь средство для достижения целей, как военных, так и невоенных; сами по себе они, согласно Фароки, не имеют никаких целей в социальном смысле и не служат ни для размышления, ни для назидания. Изображение с камеры, закрепленной на бомбе, — оперативное изображение; с другой стороны, оперативное изображение может быть лишь визуализацией огромного потока данных, генерируемого машиной и для обработки машиной. Изображения с камеры дрона, как писал в своей «Теории дрона» философ Грегуар Шамаю, лишь часть массива больших данных, которые позволяют статистически определять, является ли человек террористом (техника, действительно используемая ВС США). Иначе говоря, оперативные изображения всё так же стоят на службе гуманизма в худшем смысле: они отделяют человеческое от нечеловеческого, достойных жизни от недостойных. Оперативные изображения — часть гуманистических технологий расчеловечивания.

Технологии создания изображений, их хранения и обработки вызывают у Фароки подозрение: они в той же степени нужны индустрии развлечений, что и — индустрии войны.

Нет такого артефакта культуры, который не был бы в то же время артефактом войны.

Война живет в самом сердце гуманизма, как и в самом сердце идеи национального государства. Гегель писал, что без войны государства превращаются в «болота» — подобно озерам, которых не тревожит ветер; с этой точки зрения война становится необходимым условием развития государства.

«…Но при этом ограниченная межгосударственная война — это каталитический момент развертывания истории, необходимый для продолжения политической жизни. Гегель проводит аналогию между отсутствием войны и состоянием, в котором оказываются озера, вода которых не тревожится ветром. Такие озера со стоячей водой постепенно превращаются в болота. Война же — это ветер, который не дает воде застояться».

Арсений Куманьков, «Война в XXI веке». Источник

Война и повседневность, или Как мы все оказались на поле боя

В серии коллажей «Война с доставкой на дом: House Beautiful» (1967–1972) американская художница Марта Рослер сталкивает образы вьетнамской войны и кадры из глянцевых журналов, посвященных интерьеру и моде. В кадры мирной, «слишком красивой» повседневности вклиниваются фигуры американских солдат, осматривающих местность; посреди чистой и светлой гостиной возникает вьетнамец с мертвым ребенком на руках.

Рослер напоминает нам о связи, существующей между современными формами глобального капитализма и войной.

Как писала Оксана Тимофеева, жители так называемых «мирных» и «благополучных» стран прекрасно знают о том, что они живут в условиях тотальной, тлеющей и непрекращающейся войны, но это знание вытеснено в бессознательное.

Военные конфликты возникали и будут возникать на окраинах бывших империй, где-то далеко, в «странах третьего мира»; не думать об этом помогает сама исключающая логика гуманизма, беспощадная по отношению к нелюдям. Нелюди (или скорее недолюди) в этой логике — это все небелые, немужчины, все, кто не здесь, а где-то там: кого, в самом деле, волнует, когда умирают люди другой расы, другой культуры — непонятные и непонятые?

На конфликт «где-то там» становится сложнее закрыть глаза, когда солдаты возвращаются домой с поля боя — не люди, но призраки, мертвые, искалеченные, травмированные. Работает бумеранг насилия: жестокость, пущенная государством на экспорт, в конечном счете возвращается обратно. Война стирает разницу между своим и чужим, ведь язык насилия — универсальный человеческий язык.

«Наш так называемый мир — это место, откуда фантазм сакральной области смерти и насилия постоянно проецируется на какое-то другое место по ту сторону линии фронта. Мы воображаем себе кровавые сцены настоящей и далекой войны — в Ираке, Сирии, *** и т. д., и, сравнивая их с нашей ситуацией, говорим себе: „Это не то“. Однако само это „не“, наше отрицание, надо понимать как симптом в духе Фрейда — как окольный путь, по которому просачивается истина, недопустимая с точки зрения нашего внутреннего цензора: истина зеркального отражения „здесь“ в „там“, истина войны, которую мы принимаем за мир».

Оксана Тимофеева, «Это не то» (цензура моя. — И. Н.). Источник

Коллажи Рослер, как писал Жак Рансьер в эссе «Парадоксы политического искусства», должны были, с одной стороны, напомнить зрителю о пластах реальности, которые он предпочитает не замечать, — или, иначе говоря, о том, что было вытеснено в бессознательное. С другой стороны, они должны были вызвать чувство вины за то, что эта реальность была вытеснена (за то, что она отрицалась).

Но сейчас, спустя пятьдесят лет, кажется, что простой констатации — «мы все участвуем в войне» — недостаточно. Точнее говоря, признать эту реальность — только первый шаг к ее изменению. Война, вспыхивающая там и тут, далеко и, вдруг, ошеломительно близко, — следствие существующих производственных и экономических отношений, а также продукт господствующих идеологий. При этом невозможно реформировать репрессивные институты в одночасье — для этого нужны экономические и интеллектуальные силы, огромный, утопический Институт отмены войны Кшиштофа Водичко. В этом смысле функция современного художника — находить уязвимые места в этой огромной идеологической машине — или рыться в ее переплетениях. Смыслы, образы и слова образуют сложнейшие сети — и требуется большая интеллектуальная работа, чтобы их распутать.

Гладить историю против шерсти: архив (не)выдуманных воспоминаний и аффектов

Художник может взять на себя роль историка — в том смысле, который этому слову придавал Вальтер Беньямин. Вместо больших, «победных» нарративов художник может сконцентрироваться на частностях, затерявшихся в складках истории — воскрешая голоса тех, кто никогда не сможет рассказать о прожитом.

Ливанский художник Валид Раад составлял огромный архив чувств, аффектов и воспоминаний, связанных с гражданской войной в Ливане. Принципиально неоконченный и неоканчиваемый проект The Atlas Group пополнялся новыми работами с 1989 по 2004 год.

Архив — принципиально мертвая форма. Для государства это важный инструмент наблюдения и контроля. Архив классифицирует, выделяя важные и неважные признаки, а также определяя видимое и невидимое.

В этом смысле, оказавшись в руках государства, архив может быть одним из инструментов расчеловечивания: так, в наши дни алгоритмы отделяют людей от нелюдей, «террористов» от «нетеррористов», опираясь на массивы больших данных.

Как писал Поль Б. Пресьядо, «каждый архив — это некроархив. Архив — это блок спрессованной ярости».

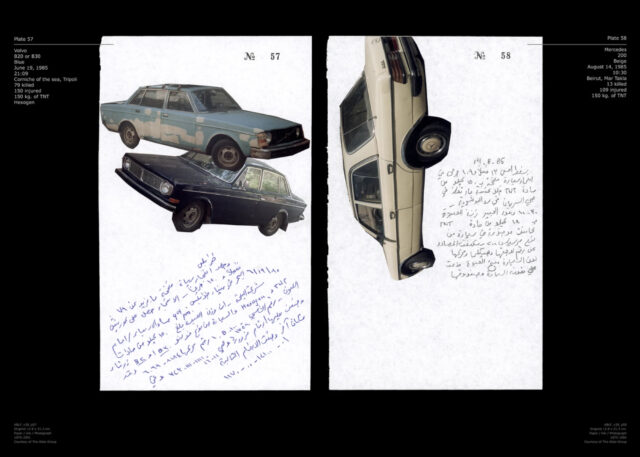

Каждый «файл» архива Раада — небольшая коллекция аудиозаписей, фотографий или текстов времен гражданской войны в Ливане (1975–1990). При этом статус документов остается неясным: существовали ли составители архива на самом деле или их придумал Раад? Реальные ли перед нами фотографии или фальсифицированные? Лаконичные, подчас поэтические подписи Раада — скрывающегося за вымышленной им исследовательской группой The Atlas Group — плохо вяжутся с материалами, которые они описывают. Было ли это всё или всё-таки нет?

В одном из таких файлов — тетрадь, на каждой странице которой приклеена вырезка с автомобилем, использованным в качестве бомбы во время войны. В тексте на арабском сообщается информация о машине, дата, время и место взрыва, количество жертв и др.; но действительно ли это те машины, что были взорваны? В некоторых случаях модель указана неоднозначно: Volvo B20 или B30, вместо одной вырезки приклеено сразу две. Каков в таком случае статус этих фотографий? Это правда документ времени или же эта машина никогда не была взорвана, никогда не была в Ливане?

Название: «Тетради, том 38: Они уже побывали в озере огня»

Присваиваемая дата: 1991

Предполагаемый владелец: доктор Фадл Факхури

Этот документ приписывается доктору Фадлу Факхури, одному из главных историков Ливана. В начале 1990-х он пожертвовал The Atlas Group 226 тетрадей, 2 короткометражных фильма и 24 черно-белые фотографии.

Эта тетрадь содержит 145 вырезанных фотографий машин. Они точно соответствуют марке, модели и цвету каждой машины, использованной в качестве бомбы между 1975 и 1991 годами.

Архив, инструмент контроля и исключения, у Раада лишается своих функций. Он не поможет установить истину, отделить «правда было» от «никогда не было». Он не поучает, не пытается показать «реальность», как это делают коллажи Рослер. Скорее он констатирует невозможность точного припоминания; невозможность до конца пережить травму военных лет, а главное — каким-то образом передать ее другим. Травма остается немой, принципиально непроговариваемой. Архив Раада — не некроархив, но архив немоты.

У войны нет одного голоса или единого нарратива. Войну не ведут «армии» или «народы». Напротив, война — это множество отдельных, личных «да» или «нет», личных ответственностей; множество маленьких трагедий, которые невозможно типологизировать, собрать под одной обложкой. Травмы и аффекты войны избегают фиксации — но в разговоре о принципиально личном рождается надежда на иное будущее, на мир, где война не будет частью негласной нормы. В складках прошлого остается нечто, ускользающее от большой истории, от некроархива, от прямых обобщений — и в этом личном, ускользающем и непонятом кроется надежда на спасение.

Во дни, когда тепло войдет в меня, как яд, —

тепло дыханья всех, чей голос был утрачен,

чей опыт пережит, чей беглый высох почерк, —

в такие дни, в такие дни и ночи

я только память их, могильный камень, сад.Виктор Кривулин (1971). Источник