Кенгуру в разрезе, голые зрители и сны Утопии. Быстрый и ненавязчивый гид по австралийскому искусству

Наскальной живописи австралийских аборигенов почти 40 тысяч лет. Но всего несколько десятков лет назад произошел радикальный поворот. Священные символы древних превратились в произведения современного искусства. Австралийские художники-аборигены оказались представлены в крупнейших музеях и на самых модных фестивалях— от Гуггенхайма в Нью-Йорке и Музея современности в Берлине до «Территории» и «Точки доступа» в России.

«Нож» предвосхищает события и рассказывает, что снится современным австралийцам и как почти нетронутая архаическая традиция контактирует с современным западным зрителем.

От ритуала к искусству

Всемирно известным сделал австралийское искусство простой школьный учитель. Тридцатилетний Джоффри Бардон отработал несколько лет в городских школах, а затем переехал на север континента, в аборигенное поселение Папуню. Там он и стал местным героем.

Сегодня в Папуне не насчитать и 300 человек. В середине века белое австралийское правительство активно перегоняло аборигенов с исконных мест жительства в сборные резервации. Те просуществовали недолго: ни адекватных условий проживания, ни медицинской помощи — не прошло и тридцати лет, как аборигены самоорганизовались и перебрались на новые места.

В 1971 году, когда Бардон приехал в Папуню, там было 1000 человек. Но настроения в деревне не были обнадеживающими. В своих воспоминаниях Бардон называет поселение «местом-проблемой». Он рассказывает, как — в отличие от своих коллег-учителей и в противовес магистральному курсу правительства — каждый день старался выстроить всё более тесный контакт с местными жителями. Он изучил основы их разговорного языка (а языков в Австралиии невероятно много — каждое племя говорит на своем наречии), ходил с аборигенами на охоту, ужинал в их столовой. Но больше всего интересовался исконной культурой и мифологией.

Прорыв в будущее случился, когда Бардон заметил, что подростки часто создают впечатляюще детализированные картины на песке, и предложил своим ученикам перенести их на школьную стену. Идея удивила старших аборигенов: «Почему вы просите молодых? Старые знают больше».

В передаче этого задания старшему поколению был свой резон.

Изображения легенд о сотворении мира — «сновидений», или “dreamings”, как их называют в искусствоведы — в аборигенной культуре считаются сакральными, доступ непосвященных к ним должен быть ограничен.

Так что взявшимся за роспись стен пришлось сперва выбирать легенду-основу, корпус которых в Австралии огромен, не меньше корпуса языков. А потом долго договариваться о способе представления истории о Медовом муравье — между собой и с Бардоном в роли куратора.

Удалось с третьего раза. Сначала старейшины настояли на том, чтобы заменить слишком детальные изображения предков на квазимультипликационные фигурки. Такой ход расстроил Бардона: он просил аборигенов не заимствовать ни цвета, ни перспективу, ни образы из искусства whitefellas — так коренное население Австралии называет потомков колонизаторов.

Вряд ли Бардон предполагал, что спонтанно возникшая в Папуне адаптация исконного искусства к европейским материалам уже через год станет хитом австралийского арт-рынка, а потом перетечет и в Европу, и в Америку.

Характерная цветовая гамма из охры, разбавленной красным, желтых и черным — цветами, которые можно получить из натуральных красителей, «точечная» манера, которая имитировала структуру песка и позволяла скрыть тайные знаки от непосвященных, — всё это идеально вписалось в конвенцию абстрактного экспрессионизма и концептуалистского минимализма.

Пустыня Утопии

Плотность населения в Австралийской столичной территории и на Юго-Западном побережье континента, — около 160 человек на квадратный километр. На аборигенных территориях она не достигает и 10, в среднем составляя самую низкую величину в мире.

Иначе говоря, художественные традиции разных регионов долгое время формировались в почти полной изоляции. Они срослись под единым лейблом только в 1970-е годы, когда папунианским примером вдохновились жители земли Арнхем, Кимберли, Квинсленда и других областей. Сейчас на скорый колониальный взгляд разные виды аборигенного искусства почти не отличимы друг от друга — те же сновидения в основе сюжетов, те же цвета, то же ощущение сакрализованной герметичности. Но внимательный искусствоведческий анализ проявляет специфику каждого.

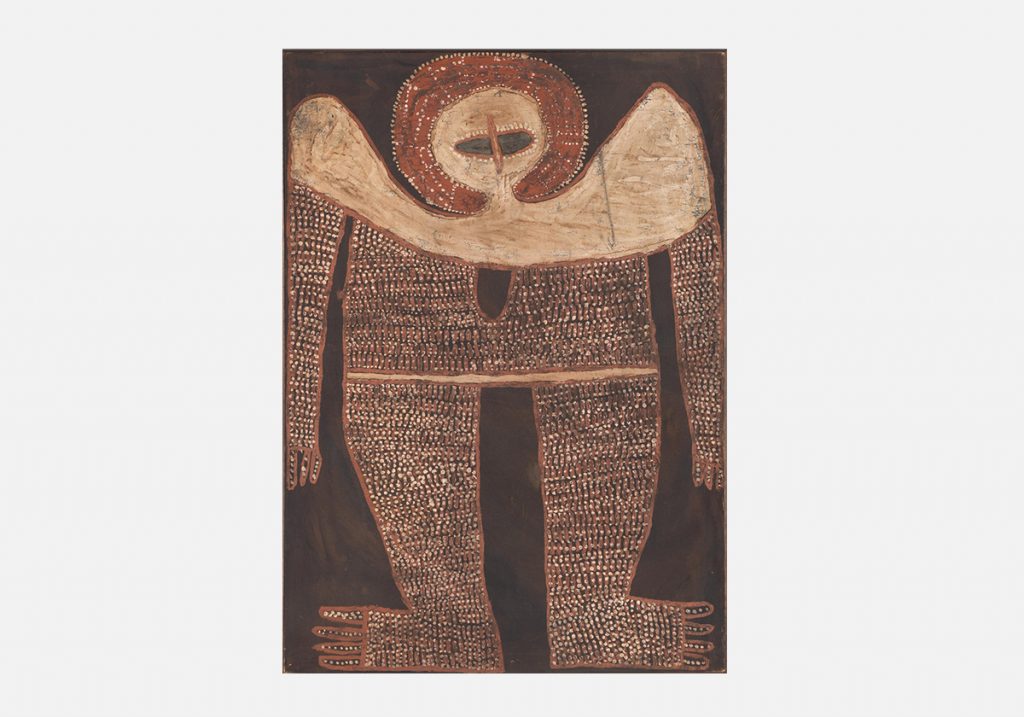

Манера северо-западных аборигенов из района Кимберли куда ближе к фигуративной живописи. В середине 1970-х они начали переносить древние изображения предков-духов, замеченные на скалах еще первыми европейскими колонизаторами в XVIII и XIX веках, на высушенные пласты эвкалиптовой коры.

Центральным элементом иконографии стали Ванджины. По легенде, они создали ландшафт австралийской земли, а теперь отвечают за ее плодородие и обитают в тех местах, на которых изображены. Пишут их всегда в предельно примитивном стиле, непропорционально изображая тело с акцентом на широкие плечи, а также обрисовывая вокруг головы нимб из волос-палочек. Впрочем, даже в рамках этой довольно строго регламентированной иконографии находится место для индивидуальности художника: для примера можно сравнить Ванджин Чарли Нумбульмура и Алека Мингельмангану.

Для Кимберли характерны почти пейзажные изображения ландшафтов и неба. Они часто даются в прямой проекции, представляя взгляд сверху (или снизу), и всегда ограничены натуральной цветовой гаммой из вариаций охры и угля. Самым известным можно назвать «След циклона» Ровера Томаса, который представлял Австралию на Венецианской биеннале 1990 года, а спустя год создал картину-воспоминание о разрушительном циклоне двадцатилетней давности на земле Арнхем.

Катаклизм здесь представлен в виде набирающего от левой стороны к правой силу черного пятна, от которого отделяются вертикальные суб-ветры охристых тонов.

Визуальную поэтику Томаса часто сравнивают со стилем Марка Ротко. Художник, правда, придерживается обратных взглядов: когда ему показали работы Ротко, он сказал: «Этот чувак рисует прямо как я!»

Искусство из самой земли Арнхем во многом похоже на кимберлийское. Рисовать на коре здесь начали даже раньше, в 1940-е годы, также копируя изображения со скал. Правда, здесь жили не Ванджины, а Мими, более древние духи — считается даже, что их не изображали люди, а они сами оставляли свои отпечатки. Триггером для художественного всплеска в Арнхем послужила антропологическая экспедиция Чарльза Маунтфорда, который первым вывел аборигенное искусство на широкий, пусть пока только внутриконтинентальный, рынок. Придававшая картинам мистический блеск штриховка, известная как стиль rarrk, и письмо рентгеновскими лучами, которое изображало животных как бы в разрезе, до появления «точечного» письма в Папуне оставались самыми известными особенностями аборигенного искусства.

В других регионах папунианский заряд сложился с импортированными традициями. Самый выразительный случай — рождение специфически женского, в отличие от доминантно мужских в остальных регионах, письма в поселении Утопия. Точки из Папуни наложились на завезенную в 1980-е годы индонезийскую технику батика и местную традицию ритуального боди-арта.

Самой известной представительницей Утопии стала художница Эмили Кнгваррейе. Ее работы напоминают папунианские, но кажутся более абстрактными и менее привязанными к строгому символическому коду. Часто она изображает увиденный издалека сверху ландшафт, покрытый плотной сеткой точек или — в поздних работах — линий.

К слову, именно с утопианской традицией связан один из самых громких и одновременно показательных для австралийского искусства скандалов.

Несколько месяцев назад критики обнаружили поразительное сходство между работами Кнгваррейе и новой выставкой современного художника Дэмиена Херста.

Последний знаменит «Физической невозможностью смерти в сознании живущего» — чучелом акулы в аквариуме, которое он назвал произведением искусства.

Сам британец среди источников вдохновения называет картины французских постимпрессионистов и пуантилистов (от французского “point” — точка) и утверждает, что о работах Кнгваррейе попросту не слышал. И интерпретировать эту ситуацию хочется не как воровство со стороны Херста, а как знак релевантности аборигенного искусства в общемировом контексте совриска.

Кенгуру в блестках

Успехам папунианцев, кимберлийцев, утопианцев предшествовал уникальный, как казалось тогда, случай. В 1957 году художник Альберт Наматжира стал первым аборигеном, который получил австралийское гражданство, а значит, право голоса и право на собственность. Третье право — на покупку алкоголя — стоило ему жизни: вскоре Наматжиру арестовали за поставку спиртного другим аборигенам, в 1959 году он умер. Распространение алкоголя он, конечно, отрицал, но вот в остальном местные сообщества действительно обеспечивал.

На пике славы доходы от продажи картин позволяли Наматжире в одиночку содержать 600 человек, хотя сам он долго жил в критичной бедности, не имея даже адекватного жилья.

Этот нерадостный финал был развязкой грандиозной истории успеха. Наматжира родился в самом начале XX века в поселении Хермансбург, где располагалась лютеранская миссия, и вырос в довольно странном контексте пересечения христианской и исконной аборигенной культуры. Он был крещен, получил образование, но это не помешало соплеменникам изгнать его за нарушение правил выбора жены. Несколько лет Наматжира работал погонщиком верблюдов в австралийских пустынях, и глубина знакомства с местными ландшафтами позже вдохновляла его картины.

Профессионально рисовать он начал только в 32 года, после знакомства с белым художником Рексом Баттарби, акварели которого попали на выставку в Хермансбурге. Через несколько лет Баттарби сам приехал в поселение и принял роль ментора Наматжиры. Абориген показывал ему лучшие из местных ландшафтов, а взамен получал инструкцию по принципам западного письма, фотографическому взгляду на природу и знакомство с персональными приемами Баттарби.

Важнейшим из приемов была иллюзия свечения. Она наряду с контрастной палитрой из оттенков охры, красного и пурпурного стала самым узнаваемым маркером стиля Наматжиры и его последователей, объединившихся в Хермансбургскую школу. К середине 1950-х их изображения австралийских пустынь с лучшими приметами местной экзотики вроде бутылочных деревьев (боабов) и кенгуру не только заполнили арт-маркет, но и перетекли в сувенирный китч — от открыток до репродукций в небогатых гостиных.

Это была первая история глубокого погружения художника-аборигена в западные техники. Работы современных жителей отдаленных пустынь и их городских потомков часто не отличить от искусства белых австралийцев и вообще западных арт-традиций. Сегодня многие коренные жители континента свободно чувствуют себя в сфере видеоарта, инсталляций, институциональной критики. Впрочем, в центре их работ все равно оказываются вопросы идентичности и деколонизации.

Эрмитаж без экзотики

В Центральном зале только что открытого Большого Эрмитажа стоят 200 гробов. Сперва их можно принять за славянских языческих идолов: это тонкие вертикальные вырубки из деревьев, покрытые орнаментом из натуральных красок.

Другая ассоциация — австралийские диджериду — духовые инструменты из полого бамбука. Из их низкого, глубокого, колеблющегося звучания выросла немалая доля современного психоделического транса и электрофолка.

Но все, конечно, куда печальнее. В 2000 году Эрмитаж решился на довольно рискованный и авангардный жест. На выставке с нехитрым названием «Мир сновидений» кураторы музея собрали широчайшую панораму австралийского искусства, сравнимую по масштабу с опередившей на два года австралийской экспозицией в нью-йоркском Музее Гуггенхайма и проведенной в 2004 году выставкой в берлинском Музее современности. Центром «Мира сновидений» стал “Aboriginal memorial” — созданная в 1988 году силами команды художников-аборигенов постколониальная композиция в стилистике традиционного похоронного искусства земли Арнхем.

Австралия тогда отмечала 200 лет со дня основания, и многие аборигены осуждали государственные перформансы колониальной гордости. Но только Джон Мундин предложил альтернативную программу. Он пригласил 43 местных художников написать на ритуальных полых стволах сновидения своих кланов и собрать их в единый арт-объект. В центре квазихаотической композиции оказалась пустая тропа — символ реки Глайд, на берегах которой располагались уничтоженные европейцами поселения.

Ни «Мемориал», ни другие части выставки в России не приняли.

«Парадные залы наполнились звуками чуринг и убаров в электронной обработке и нездешними ароматами, потому что современные художники-аборигены предпочитают творить из природных материалов, древесной коры, кожи, муки, земли. Приехал кое-кто из авторов: по Малахитовому залу, подметая наборный паркет длиннющими — до пят — дредами, важно расхаживал Джон Мавурунджул, покрывающий кору эвкалипта узорами ритуального боди-арта. И что же? Критики воротили нос, публика недоумевала: дескать, при чем же здесь Эрмитаж, это надо было выставить в Музее этнографии», — писал «Коммерсантъ» в 2005 году, когда австралийское искусство снова добралось сюда.

Теперь — в формате камерной выставки в Artplay, куда тихо заезжало еще пару раз — как, кстати, и в музеи этнографии. Громких и масштабных привозов австралийского искусства в Россию после холодного приема, оказанного «Миру сновидений», не было.

Австралии не существует

«Целостность Австралии — чистый конструкт. Не существует такой страны, не существует такого народа», — писал историк искусства Пол Фосс в 1981 году. Создатели «откровенно пропагандистского», как пишет другой критик из «Коммерсанта», «Мемориала» наверняка поспорили бы с этим утверждением. Но многие современные художники действительно стремятся высветить неоднозначность австралийской идентичности, деконструировать ее или как минимум поставить под вопрос.

Одна из самых выразительных работ — кураторский проект Гордона Беннетта для Сиднейской биеннале 2008 года.

Доводя до абсурда классическую шутку об «антиподах», он предложил повесить знаменитые европейские пейзажи и портреты вверх ногами и поступить также с аборигенным искусством этажом ниже. Ирония состояла в том, что картины аборигенов можно читать в любом направлении.

К сожалению, буквально перед открытием проект был сорван. Теперь существует только в виде макета — некоторые критики предлагают рассматривать макет как метафору незавершенности самой деколонизации.

У Беннетта много и более конвенциональных работ в современных живописных техниках. Для той же Сиднейской биеннале он собирался использовать свою серию “The shadow reflections”, где изобразил характерных персонажей колониального мира — Учителя, Антрополога, Капитана корабля — и их местных двойников.

Другая серия Беннетта сейчас хранится в коллекции “Tate Modern”, которая недавно стала активно закупать австралийское искусство. В “Possession Island” Беннетт сперва копирует карандашную зарисовку одного из первых колониалистов, посвященную австралийским экспедициям Джеймса Кука, а затем изображает поверх флаг аборигенов. В целом апроприация разных культурных форм (кроме коллажа и аборигенного искусства стоит назвать еще поп-арт и традиционные техники неавстралийских народов) была для Беннетта возможностью вырваться за клишированные представления о связи искусства и происхождения.

Удивительно, но даже более успешными, чем Беннетт и его коллеги-мужчины, в исследованиях аборигенной идентичности средствами совриска оказались две женщины. Джуди Уотсон и Трейси Моффат родились почти одновременно — в 1959 и 1960 годах соответственно, — и обе представляли Австралию на Венецианской биеннале с разницей в два десятка лет: Моффат — в 2017-м, Уотсон — в 1997-м, вместе с Ивонн Кулматри и той самой Эмили Кнгваррейе из Утопии.

Моффат работает в основном с фотографией и видеоартом. Она имитирует разные пленочные структуры для создания композиций, в основе которых — непривычные, часто театральные и подчеркнуто современные образы героев-аборигенов и героинь-аборигенок, взамен популярным с XIX века и до сих пор снимкам в натуральных условиях, среди кустарников буша и на фоне аутбэка (так австралийцы называют отдаленные пустыни). Иногда видео Моффат псевдодокументальны: например, показанный на биеннале “The White Ghosts Sail In” художница сняла недалеко от собственного дома, но, по легенде, монотонный черно-белый видеоролик побережья с милитаристским саундтреком создан аборигенами 200 лет назад.

Уотсон, напротив, работает с реальными историями — ее часто называют представительницей поворота к архиву в современном искусстве.

В альбоме “A preponderance of aboriginal blood” Уотсон собрала копии документов из местного архива — разрешений или отказов голосовать в зависимости от процента аборигенной крови — и нанесла поверх отпечатки красных чернил, напоминающие кровь.

В двухканальной видеоинсталляции “Ground piece” Уотсон соединила биографические рассказы своей бабушки из племени ваандьи и итальянской бабушки своей подруги, организуя как бы пространство диалога, в котором могли принять участие и зрители. А в более абстрактных живописных работах Уотсон часто работает с точечным письмом и привычными австралийскими пейзажами, но рассматривает их не как сакральные изображения сновидений, а как знак размытости, неопределенности, «постоянного пребывания в потоке».

Балет, чучела и корробори

Впечатляющие цифры из дотошного правительственного отчета 2015 года: 28 % австралийских аборигенов задействованы в художественных активностях. В переводе на население России: около 40 миллионов — невиданные показатели.

Конечно, под арт-практиками здесь понимается не только галерейное искусство, но и ремесленные кружки, занятия для детей и прочие студии, в которых искусство переплетается с психологической поддержкой. Но иногда и такая деятельность попадает в область совриска.

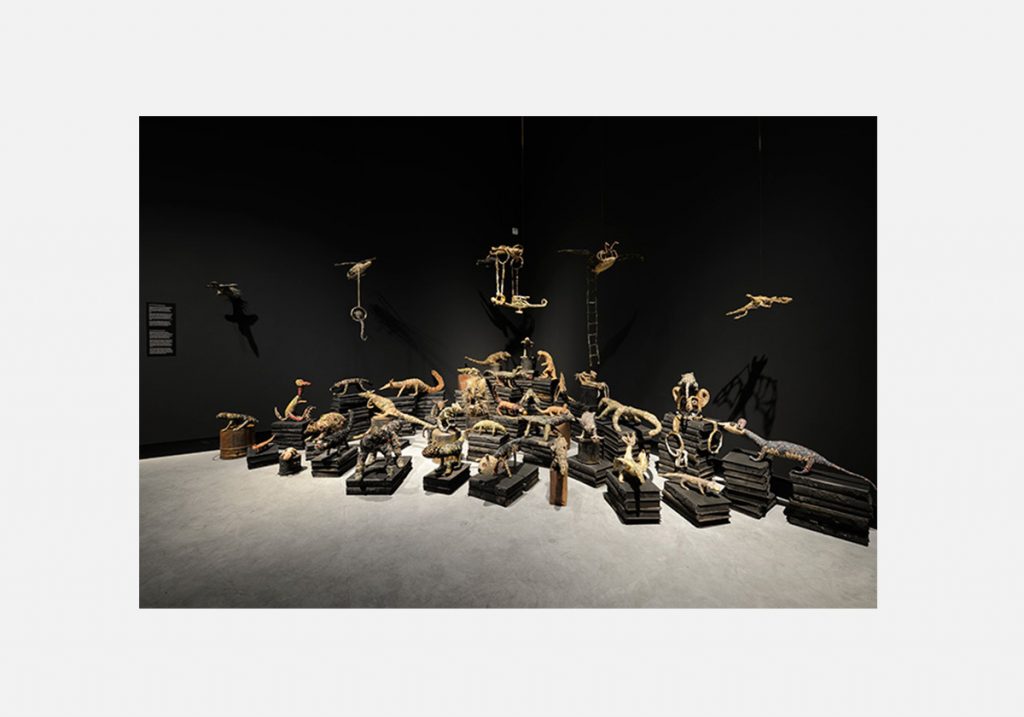

Фиона Холл. “Kuka Irititja (Animals from another time)”. 2014

Фиона Холл. “Kuka Irititja (Animals from another time)”. 2014В 2016 году известнейшая белая австралийская художница Фиона Холл несколько месяцев провела в поселении Пилакатильюру, на границе Западной и Южной Австралии. Там она познакомилась с женщинами из Tjanpi Desert Weavers — социальной организации, которая помогает аборигенкам зарабатывать традиционным плетением из местных трав.

Холл предложила им поучаствовать в работе над инсталляцией “Animals from Another Time”, посвященной вымирающим животным континента. Они собирали травы и плели вместе с Холл псевдочучела животных, соединяя натуральный материал с обносками военной формы.

Камуфляж — лейтмотив в искусстве Холл. Он позволяет объединить проблематику маскулинной агрессии с историей колонизации Австралии. Композицию сначала показали в Австралии на биеннале TarraWarra, а потом она доехала до Венеции — в составе сольной выставки Холл “Wrong Way Time”.

Трейлер коллаборации Bangarra Dance и Австралийского балета

Другой пример сотрудничества аборигенов с потомками европейцев — совместная работа компании Bangarra Dance и австралийского балета. Сами по себе Bangarra занимаются слиянием современного танца и танца австралийских аборигенов, который европейцы когда-то давно назвали corroboree.

Сессии по корробори до сих пор регулярно проходят в местных поселениях, аборигены в привычных майках и шортах смешиваются с любителями экзотики в набедренных повязках, и те и другие обычно не слишком хороши в танце. Но в интерпретациях Bangarra традиционное развлечение легко добирается до главных сцен и в Австралии, и за ее пределами.

Например, коллаборацию с Австралийским балетом по мотивам невымышленной истории об аборигене Беннелонге, который после показов на экзотических шоу древностей в Лондоне полностью ассимилировался в европейской культуре, показывали в знаменитой Сиднейской опере. К слову, знаменита опера даже не как театральная площадка, а как само здание — один из первых в мире образцов постмодернистской архитектуры, который многим наверняка известен куда дольше, чем аборигенное точечное письмо.

Голая провинция

«Австралийское искусство — это искусство аборигенов», «Искусство аборигенов — это белая штука», «Ложь ради лжи, миф ради мифа», «Западного искусства не существует», — плоским дизайнерским шрифтом написано на фоне из узнаваемых точек и концентрических кругов.

На переднем плане — кляксы и подтеки в духе Джексона Поллока.

Картины Ричарда Белла, написанные в середине 2000-х годов, точно фиксируют смятение, которое возникает при попытках вписать историю австралийского искусства в историю искусства глобального, читай — западного.

Игра на различиях и желание сконструировать уникальность приводят к фиксации на традициях коренных народов.

Возникает рассказ об аборигенном искусстве, который представляет местное население элементом неизменного прошлого. Он полностью игнорирует аборигенов как реальных людей, живущих здесь и сейчас.

Единственная громкая история успеха неаборигенного течения за пределами континента — история австралийского авангарда, в первую очередь — сюрреализма. В Европе сюрреализм наряду с экспрессионизмом был реакцией художников на деструктивную мощь Первой мировой войны. Австралия, хотя и участвовала тогда на стороне Британской империи, к потребности художественного осмысления глобальной травмы пришла только в 1940-е. На море шли масштабные и кровавые битвы с японцами, художники один за другим отправлялись на фронт, австралийские города бомбили. Так, завезенный в конце предыдущего десятилетия сюрреализм превратился из временного элитистского увлечения в смыслообразующие высказывания, победив (а отчасти и впитав) также начинавший зарождаться соцреализм.

Для сюрреалистов, в особенности группы с веселым названием «Злые пингвины», принципиальной была установка на интернациональность искусства. Они развивались во многом в оппозиции к националистическому объединению «Йиндиворобаков» — литературному течению, которое активно использовало коренной фольклор. «Пингвины» же предпочитали работать с городской мифологией или сценами из городской жизни.

В остальном истории успеха австралийских художников на Западе связаны с индивидуальными траекториями. Здесь можно вспомнить уже упомянутую Фиону Холл, но важно также сказать об Айэне Берне, который в самом начале своей карьеры уехал из Австралии в Лондон. Он одним из первых подключился к родоначальникам концептуализма — британо-американской группе Art & Language. Частью этого же течения был Джозеф Кошут, автор «Одного и трех стульев». Работа Кошута, представляющая собой набор из cтула, его фотографии и словарной статьи «стул», стала манифестом концептуального искусства.

Работа Берна — например серия “Value added objects” из демонстративно интеллектуальных комментариев к найденным в сувенирных магазинах любительским пейзажам — после возвращения на континент в конце 1970-х во многом была ответом на написанное несколькими годами раньше эссе Терри Смита «Проблема провинциализма». Смит призывал художников и кураторов признать взаимодействие с локальным контекстом стержнем художественного жеста. Но понимал, что это утопическая программа:

«Горькая ирония провинциализма состоит в том, что внимательность к истории искусств и завезенным из метрополии критериям оценки „качества“, „значимости“, „привлекательности“ по определению загоняет художника в рамки конвенций. Его работы могут удовлетворить местную аудиторию, но в международном контексте они останутся незаметным, разве что — покажутся забавной экзотикой. <...> За „великих художников“ в Австралии держат и Джексона Поллока, и Сидни Нолана, <...но> Нолан — это великий австралийский художник, а Поллок — просто великий художник, и его американское происхождение вторично по отношению к художественным достижениям».

Спустя почти половину века отношения между метрополиями в лице Нью-Йорка и Лондона и провинциями в лице, например, Австралии не сдвинулись принципиально. Появление интернета снизило значимость географической отрезанности континента от остального мира и позволило расширить «локальный контекст». Но и специфически местные работы, и работы, которые взаимодействуют с общезначимыми проблемами, мы оцениваем по успехам в западном мире. «Сенсационный спектакль, объехавший весь мир, собравший награды самых разных фестивалей», — пишет фестиваль «Территория», представляя ультратехнологичный спектакль группы Chunky Move, который привозили в 2009 году. «Спектакль снискал большой успех на родине и стал участником эдинбургского „Фринджа“», — анонсирует «Точка доступа» показы «Трехгоршковой оперы».

Тем временем не слишком известный мельбурнский художник Стюарт Рингхольт в очередной раз проводит по Австралийскому музею современного искусства свою «нудистскую экскурсию». Группа из двадцати полностью раздетых зрителей и раздетого же экскурсовода знакомится с видеоинсталляцией “Sip My Ocean” швейцарской художницы Пипилотти Рист. Такая же судьба за последние пару лет постигла световые объекта американца Джеймса Таррелла, групповые экспозиции в нескольких местных музеях, выставки самого Рингхольта.

Сам художник в интервью рассуждает о яркой одежде, которая отвлекает посетителей от искусства, о низкой самооценке и зажатости. Но почему-то акция Рингхольта — надо сказать, уникальная в своей радикальности и в то же время дружелюбности (все условия оговариваются заранее, посетителей ни к чему не принуждают) — кажется важным комментарием и к неоколониальным проблемам.

Может, дело в инертно-вульгарной метафоре раздевания как избавления от социальных предрассудков. А может — в концентрированной неясности. Если бы такую же акцию организовал европейский или американский художник, она бы уже стала хитом? Может быть, то, что ее не замечают в мире, означает, что она попросту тривиальна? Или же в том, что «глобальному», а на деле «столичному» зрителю нужна экзотика и созданные ею чужие и чуждые «идентичности», а не рассуждения о счастье и самооценке? На эти вопросы наталкивается любой разговор о «провинциальном» искусстве. Под их весом он рассыпается на ложь и мифы, в которых, однако, присутствует какая-то, хоть и неопределенная по объему, доля правды.