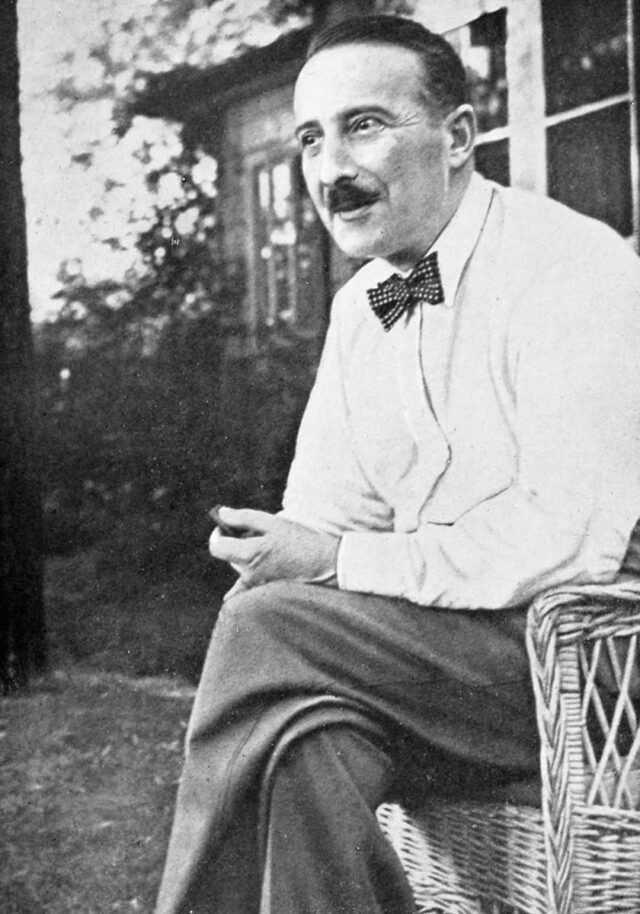

Близорукий человек перед лицом истории: как Стефан Цвейг в своей автобиографии осмыслял катастрофический опыт XX века

Еще недавно мало кто мог предположить, что на нашем веку в Европе начнется то, что началось, но даже с учетом произошедшего сегодня сложно представить, что выпало на долю людей, которые в прошлом столетии пережили одну за другой две мировые бойни. Добросовестное осмысление такого рода опыта — ценная и, к сожалению, довольно актуальная вещь, поэтому сегодня мы решили рассказать вам об итоговой автобиографической книге прославленного австрийского писателя Стефана Цвейга, который под конец жизни решил зафиксировать свои размышления о пережитых им в XX веке катастрофах. По просьбе «Ножа» это трагическое, но не вполне искреннее произведение изучил и проанализировал Константин Митрошенков.

Стефан Цвейг и его жена Шарлотта Альтман, жившие в эмиграции в бразильском городе Петрополис, скончались 22 февраля 1942 года, приняв смертельную дозу снотворного. По всей видимости, непосредственной причиной, подтолкнувшей супругов к такому поступку, стало известие о захвате японскими войсками Сингапура — важнейшей базы союзников в Юго-Восточной Азии. Спасаясь от нацизма, Цвейг и Шарлотта в середине 1930-х годов перебрались из родной Австрии в Великобритании, оттуда — в Нью-Йорк, а затем в Бразилию. Теперь же, когда война шла на просторах Тихого океана, они не чувствовали себя в безопасности даже в Южной Америке, которая еще недавно казалась надежным убежищем.

Но дело было не только в страхе перед нацистами. После отъезда из Европы Цвейг, которому в декабре 1941 года исполнилось шестьдесят лет, был вынужден фактически начать жизнь с чистого листа. В прошлом он был успешным автором, чьи произведения издавались огромными тиражами и оперативно переводились на другие языки.

Теперь же Цвейг превратился в заложника неустроенного эмигрантского быта, а его книги не могли дойти до немецкоязычной аудитории из-за запретов нацистских властей.

«Бывший писатель, теперь эксперт по визам», — с горькой иронией говорил он о своем новом статусе. Вероятно, принимая последнее решение, Цвейг думал о том, что бессмысленно продолжать борьбу с силами истории. Напоследок он отправил письмо своей первой жене Фредерике:

«Дорогая Фридерика! Когда ты получишь это письмо, мне уже будет лучше. Ты видела меня в Оссининге и знаешь, что после периода спокойствия моя депрессия стала более острой. Я так страдал, что не мог больше сосредоточиться. И потом, эта уверенность, что война продлится годы, прежде чем мы сможем вернуться к себе домой, эта уверенность действовала на меня совершенно удручающе. <...> Я отправляю тебе эти строки в свои последние часы, ты не можешь представить себе, как я рад, что принял это решение».

Одним из последних произведений, законченных Цвейгом перед смертью, наряду со знаменитой «Шахматной новеллой» и книгой о Бразилии, стала автобиография «Вчерашний мир: воспоминания европейца», увидевшая свет уже после кончины писателя. Предположительно, работать над автобиографией Цвейг начал еще в 1940 году, когда выступил в Париже с лекцией «Вена вчерашнего дня», посвященной жизни столицы Австро-Венгрии до Первой мировой. Основная часть книги была написана в 1941 году: Цвейг жил тогда в США и Бразилии. Первоначально она задумывалась как традиционное автобиографическое повествование (одно из рабочих названий — «Мои три жизни»), но вскоре писатель понял, что не хочет замыкаться на событиях собственной жизни и вместо этого создаст портрет эпохи и своего поколения.

Если вы хотите побольше узнать о жизни Цвейга и о том, как он работал над своими произведениями, то его автобиография — явно не лучшее подспорье.

Во «Вчерашнем мире» писатель довольно скупо освещает основные этапы своего творческого пути, а о личной жизни и вовсе практически ничего не сообщает. В предисловии к книге Цвейг пишет:

«Я никогда не придавал своей персоне столь большого значения, чтобы впасть в соблазн рассказывать другим историю моей жизни. Много должно было произойти... событий, испытаний и катастроф, прежде чем я нашел в себе мужество начать книгу, в которой мое „я“ — главный герой или, лучше сказать, фокус».

«Обезличенный» характер автобиографии Цвейга подчеркивается и ее заголовком: «Воспоминания европейца». Он может быть прочитан двояко: и как указание на то, что речь в книге пойдет об общем для всех европейцев опыте, и как стремление Цвейга подчеркнуть, что он считает себя в первую очередь европейцем и лишь во вторую — австрийцем (заметим, что к тому моменту Австрия уже была аннексирована Германией и писатель, следовательно, не имел австрийского гражданства) или носителем немецкого языка.

В том же предисловии Цвейг отмечает, что его автобиография ценна в первую очередь как фиксация опыта очевидца эпохи:

«Каждый из нас, даже самый незначительный и незаметный, потрясен до самых глубин души почти беспрерывными вулканическими содроганиями вулканический почвы; один из многих, я не имею иных преимуществ, кроме единственного: как австриец, как еврей, как писатель, как гуманист и пацифист, я всегда оказывался именно там, где эти подземные толчки ощущались сильнее всего».

Исключительность своей эпохи Цвейг видит в том, что «за [последние] полстолетия произошло больше существенных преобразований и перемен, чем обычно за десять человеческих жизней». Исследователи европейского исторического сознания отмечают, что в начале XIX века схожее ощущение ускорения хода времени увеличило интерес к истории, что вылилось в развитие истории как науки и жанра исторического романа. Вот и Цвейг, оказавшись в мире, где настоящее стремительно превращается в прошлое, а всё твердое растворяется в воздухе, решил поведать читателям об ушедших временах.

Вена в эпоху fin de siècle: обманчивая стабильность

Долгий XIX век, каким его описывает Цвейг, был временем стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Поколение его родителей верило в прогресс, который медленно, но верно улучшает жизнь людей и ведет их в лучший из возможных миров. Казалось, что крупные потрясения, революции, войны и перевороты остались в прошлом, а «всё радикальное, всё насильственное... уже невозможно в эру благоразумия».

Этот «мир надежности» вызывает у Цвейга двойственные чувства. Он с явной ностальгией описывает Вену рубежа XIX–XX веков, обитатели которой не знали спешки, были бережливы, осторожны и погружены в свои частные дела. Но едва ли можно согласиться с критиками Цвейга, утверждающими, что он идеализирует довоенную Австро-Венгрию.

Писатель обращает внимание на многочисленные условности и ограничения, которыми была пронизана жизнь людей во времена его детства и юности.

«Окружавший нас мир, — пишет Цвейг, — все свои помыслы сосредоточивший исключительно на фетише самосохранения, не любил молодежи...»

Подозрительное отношение к молодым людям он парадоксальным на первый взгляд образом связывает с верой в прогресс:

«Буржуазное общество провозглашало умеренность и солидность единственной истинной добродетелью человека во всех сферах жизни; рекомендовалось воздерживаться от любой поспешности в нашем продвижении вперед».

Но внутри «старого режима» постепенно созревали силы, готовые бросить вызов буржуазной добропорядочности и умеренности: в первую очередь имеется в виду модернистское искусство, колыбелью которого в те годы стала Вена, где зажглись звезды Арнольда Шенберга, Гофмансталя, Рильке и Артура Шницлера. Цвейг, которому на момент поэтического дебюта Гофмансталя было всего девять лет, еще в школьном возрасте оказался захвачен этой революцией в искусстве:

«Старый удобный порядок вдруг был нарушен, его нормы „эстетически прекрасного“, до сих пор считавшиеся непогрешимыми, были поставлены под сомнение... мы, молодые люди, с восторгом бросались в прибой там, где он бурлил яростнее всего».

Конечно, когда читаешь воспоминания Цвейга о Вене эпохи fin de siècle, сложно забыть, что они написаны выходцем из зажиточной буржуазной семьи. Восхищаясь культурной жизнью Вены, он тактично обходит стороной вопрос о том, как жилось тем, кому меньше повезло в жизни, и ограничивается замечанием о том, что рабочие «завоевали себе достаточный заработок и больничные кассы», а «прислуга имела возможность откладывать деньги на обеспечение старости». Как пишет историк Роберт Вистрих, «более циничному современному читателю может показаться, что это чудесное описание музыкальной, театральной и уютной Вены — идеальная реклама для австрийской туристической индустрии».

Автор действительно создает пленительный образ довоенной Вены, но не стоит принимать его за чистую монету.

Этот образ соткан из иллюзий молодого Цвейга и его современников, которые действительно верили, что живут в «мире надежности» и не замечали социальных и межнациональных противоречий, раздиравших Австро-Венгрию. Во «Вчерашнем мире» словно совмещаются две перспективы: наивного и увлеченного искусством юноши, современника описываемых событий, и повзрослевшего человека, который пережил крушение иллюзий и ретроспективно пересмотрел свои представления о многих вещах.

Так, после пространного экскурса в литературную и художественную жизнь Вены Цвейг замечает:

«Но, захваченные одной стороной действительности, мы не заметили, что преобразования в области эстетики были лишь следствием и предвестием гораздо более значительных перемен, которым суждено было потрясти мир наших отцов, мир надежности, и в конце концов его разрушить».

Затем он рассказывает о политических силах, опиравшихся на разгневанную мелкую буржуазию и использовавших антисемитскую риторику, замечая, что несколько десятилетий спустя схожим образом будет действовать Гитлер. Но этот вывод — результат размышлений взрослого писателя, изгнанного нацистами из родной страны. Что же касается юного Цвейга и других молодых людей, с головой ушедших в литературу, то у них «не было ни малейшего интереса к политическим и социальным проблемам: что значили все эти резкие перепалки в нашей жизни? <...> Мы не видели огненных знаков на стене, мы беспечно вкушали, как во время оно царь Валтасар, от всех изысканных яств искусств, не видя впереди опасности. И лишь когда через десятилетия обрушились стены и нам на голову рухнула крыша, мы осознали, что фундамент давно уже подточен и вместе с новым веком начался закат индивидуальной свободы в Европе».

Мечты о европейском братстве и мировая война

Когда Цвейг рассказывает о Вене, он особо подчеркивает космополитичность этого города, где «немецкое было кровно связано со славянским, венгерским, испанским, итальянским, французским, фландрским... и стихийно каждый гражданин... воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира». Мы уже убедились, что «Вчерашний мир» — явно не лучший источник по социальной истории Австро-Венгрии начала XX века, так что вряд ли нужно уточнять, что сказанное относится прежде всего к высшим классам венского общества.

Как и многие молодые люди из обеспеченных семей, Цвейг много путешествовал, посетив Германию, Бельгию, Голландию, Францию, Англию, Италию и Испанию, а позднее Индию, Индокитай, США, Кубу и Панаму. В поездках по Европе он познакомился со множеством знаменитых поэтов, писателей, художников и скульпторов, среди которых были Эмиль Верхарн, Ромен Роллан, Андре Жид и Огюст Роден, упомянутые во «Вчерашнем мире».

Цвейг чувствовал себя частью европейского сообщества интеллектуалов, для которых национальные границы, равно как и культурные, и языковые различия не имели определяющего значения.

Европейской интеграции в числе прочего способствовал технический прогресс, упростивший перемещение между странами. Кроме того, сообщения о новых достижениях (а также иногда и о катастрофах), которые люди оперативно получали благодаря газетам, наделяли европейцев, вне зависимости от их национальной принадлежности, общим историческим опытом. Цвейг вспоминает, что бельгийский поэт Эмиль Верхран заплакал, узнав о крушении немецкого дирижабля, произошедшем в октябре 1913 года:

«Казалось бы, что ему, бельгийцу, до катастрофы в Германии? Но, как сын своего времени, он воспринимал победу над стихиями как общее дело и общее испытание. <...> Сколь бессмысленны, говорили мы себе, наши границы, если любой самолет шутя перелетает через них; сколь провинциальны, сколь искусственны, сколь несовместимы с духом нашего времени, которое так жаждет сплоченности и мирового братства, все эти таможенные барьеры и пограничная стража!»

Но тот же самый технический прогресс, замечает Цвейг, проявляя чуткость к противоречиям исторического развития, во многом подготовил начало Первой мировой войны, разрушившей надежды на «мировое братство»:

«Возможно, подъем был слишком стремителен, государства и города усилились чересчур поспешно, а сила всегда искушает как людей, так и государства пустить ее в ход, а то и злоупотребить ею».

Но, пишет Цвейг, мало кто верил тогда в возможность крупномасштабной войны, а самые острые умы Европы были убеждены, что «духовные, моральные силы... восторжествуют в последний момент».

Задним числом Цвейг понимает, что в начале 1910-х годов всё шло к конфликту с участием крупнейших мировых держав, но честно признается читателям: «В то время я не думал о войне».

Последние мирные недели 1914 года писатель провел на приморском курорте в Бельгии. По его словам, даже после того, как в Сараево был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд, отдыхающие, среди которых было много немцев, продолжали беззаботно проводить время, не обращая особого внимания на пугающие газетные заголовки. Но война всё же началась. Немецкие войска вторглись в Бельгию, а Цвейг, оказавшись по другую сторону фронта от своих многочисленных французских друзей, отправился на поезде в Вену.

Писатель стал свидетелем двух мировых войн и, работая над автобиографией, имел возможность сравнить, как люди реагировали на начало каждой из них. Если в 1939 году все уже хорошо понимали, какими ужасающими жертвами обернется война, то в 1914-м австрийское общество было охвачено энтузиазмом и ожидало скорой победы над врагом. Цвейг, придерживавшийся пацифистских взглядов, предлагает неожиданное объяснение патриотического подъема первых дней войны. По его мнению, дело было в том, что с началом войны «самые обыкновенные люди, которых обычно никто не замечает и не славит», почувствовали себя единым целым, а «все различия сословий, языков, классов, религий были затоплены в это одно мгновение выплеснувшимся чувством братства».

Нетрудно заметить, что о первых днях войны Цвейг говорит в выражениях, сходных с теми, в которых до этого описывал полет немецкого дирижабля, вызвавший у европейцев ощущение причастности к общему делу. Писатель признается, «что в этом первом движении масс было нечто величественное, нечто захватывающее и даже соблазнительное», но уже на следующей странице называет «упоение миллионов» зловещим. Что интересно, в мобилизации масс Цвейг видит не характерный феномен современности, а возврат к «первобытным стремлениям и инстинктам человека» — так, словно из благополучного долгого XIX века человечество провалилось в глубокую древность.

Цвейг в годы Первой мировой войны: патриот, пацифист или всё сразу?

По словам Цвейга, он не подвергся «этому внезапному дурману патриотизма» и оказался одним из немногих австрийских интеллектуалов, не поддержавших войну. Пока его коллеги торжественно клялись, «что никогда в будущем не будут иметь ничего общего ни с французами, ни с англичанами в области культуры», он, напротив, пытался восстановить связи с друзьями, оказавшимися по другую сторону фронта. Во «Вчерашнем мире» писатель рассказывает, как опубликовал в одной из немецких газет статью «Зарубежным друзьям», в которой «призвал даже при отсутствии связи хранить верность всем друзьям за границей, чтобы потом при первой возможности вместе с ними способствовать возрождению европейской культуры».

Майкл Хоффман, переводчик Йозефа Рота на английский язык, в довольно желчном эссе о «Вчерашнем мире» обращает внимание на то, что Цвейг в этом эпизоде не до конца честен с читателями. Если мы прочтем статью, о которой идет речь, то обнаружим, что в ней выражается безусловная поддержка действий Германии и Австро-Венгрии. Более того, Цвейг прямо провозглашает приоритет национальной культуры над общеевропейской:

«Самый скромный крестьянин из нижней Германии, [который едва ли поймет меня], ближе мне в эти часы, чем вы, дорогие мои, кому я так часто открывал свои самые сокровенные чувства...»

Всё это и правда плохо вяжется с тем образом ярого сторонника европейского братства, который создает автор «Вчерашнего мира».

В самом факте написания такой статьи ничего удивительного нет. Как отмечает биограф Цвейга Оливер Матушек, после начала войны писатель опубликовал в австрийской прессе несколько патриотичных заметок, хотя в целом его отношение к происходящему было довольно сложным.

«Я не верю, что мы сможем победить в войне против всего мира — если бы я только мог уснуть на ближайшие шесть месяцев, ничего не знать об этом, не быть свидетелем этой катастрофы, этого ужаса», — записал он в дневнике 4 августа 1914 года.

Куда больше вопросов вызывает то, что даже по прошествии почти тридцати лет Цвейг так и не смог или не счел нужным рассказать читателям правду.

В годы войны он служил в Военном архиве, который в 1915-м отправил его в Галицию и Польшу, только что очищенную от русских войск, для сбора прокламаций противника. Там писатель впервые лицом к лицу столкнулся с ужасами войны. Во «Вчерашнем мире» он описывает поездку в санитарном поезде, где «рядами вплотную стояли примитивные нары, и все они были заняты стонущими, потными, мертвенно-бледными людьми, которые хрипели от недостатка воздуха и густого запаха экскрементов и хлороформа». В дневнике, на который он, по всей видимости, опирался при работе над автобиографией, Цвейг охарактеризовал увиденное как «трагедию Австрии».

Оставшуюся часть войны Цвейг провел в нейтральной Швейцарии, где общался с Роменом Ролланом и другими европейскими пацифистами, нашедшими там временное прибежище.

Домой он вернулся уже тогда, когда Австро-Венгрия перестала существовать, а на ее месте возникла целая россыпь национальных государств. По словам Цвейга, окончание Первой мировой, так же как и ее начало, было сопряжено с эмоциональным подъемом, но совершенно иного рода:

«Кто пережил то время, тот помнит, что улицы всех городов звенели от ликования в превозношении [президента США] Вильсона как исцелителя земли, что солдаты неприятельских армий обнимались и целовались; никогда в Европе не было столько доверия, как в первые дни мира. Ибо теперь появилась наконец на земле возможность для создания давно обещанного царства справедливости и братства, теперь или никогда решалась судьба единства Европы, о котором мы мечтали. Ад остался в прошлом».

Хрупкое равновесие межвоенных лет

Европа, казалось, быстро оправилась от последствий войны, и даже в Германии и Австрии, столкнувшихся с гиперинфляцией, жизнь постепенно вернулась в нормальное русло. Но под покровом этой нормальности, пишет Цвейг, протекали процессы, которые менее чем через двадцать лет привели к новой, еще более разрушительной войне.

В автобиографии Цвейг изображает целый ряд знаменитых европейцев первой половины XX века — поэтов, писателей, художников, скульпторов, политиков, журналистов, — с которыми был знаком лично. Эти портреты подчинены общей логике повествования и тесно связаны с теми историческими событиями, о которых рассказывает автор.

Так, вспоминая о начале 1920-х годов, Цвейг говорит о немецком политике Вальтера Ратенау, занимавшем в то время пост министра иностранных дел Веймарской республики. Ратенау придерживался либеральных взглядов и стремился к нормализации отношений Германии с европейскими странами. По словам Цвейга, Ратенау понимал, насколько сложна его задача и насколько сильны в немецком обществе реваншистские настроения, но всё же пошел на риск:

«Наверное, нечасто случалось в истории, чтобы человек с таким скептицизмом и полный столь глубоких сомнений приступал к задаче, зная, что не он, а лишь время способно ее решить, и понимая, чем это грозит лично ему».

В июне 1922 года Ратенау был убит правыми радикалами в своей машине — той самой, в которой состоялась их последняя беседа с Цвейгом:

«...позже я узнал по фотографиям, что улица, по которой мы ехали вместе, была той самой, где вскоре после этого убийцы подстерегли его в том же автомобиле; пожалуй, это чистая случайность, что я не стал свидетелем этой исторически роковой сцены. Так я еще более глубоко и зримо почувствовал трагическое событие, за которым последовала трагедия Германии, трагедия Европы».

Период с 1924 по 1933 год Цвейг называет временем передышки, когда он и его современники много работали, путешествовали и заново открывали мир с чувством, будто они «должны наверстать всё, что украдено из нашей жизни мрачными военными и послевоенными годами».

В эти годы Цвейг в числе прочих стран посетил СССР, где присутствовал на торжествах по случаю столетия со дня рождения Льва Толстого.

Рассказывая о поездке, Цвейг сначала создает вполне идиллическую картину страны победившего пролетариата, граждане которой гордятся своими достижениями, но одновременно проявляются огромный интерес к зарубежной культуре, а затем вводит деталь, резко меняющую тональность повествования. Речь идет о письме от неизвестного студента, который предупреждал писателя:

«Верьте не всему, что Вам говорят. При всем, что Вам показывают, не забывайте того, что многое Вам не показывают. Поверьте, что люди, с которыми Вы говорите, Вам в большинстве случаев говорят не то, что сказать хотят, а лишь то, что смеют».

Именно по этой причине, утверждает Цвейг, после возвращения домой он воздержался и от однозначной поддержки советского проекта, и от его яростной критики. Здесь, как и во многих других местах «Вчерашнего мира», писатель подчеркивает свое стремление избежать поспешных выводов:

«Если я хотел быть честным по отношению к себе и другим, мне следовало признать, что все мои впечатления, какими бы волнующими, какими воспламеняющими во многих отношениях они ни были, не могли иметь никакой объективной значимости».

Помимо всего прочего, «Вчерашний мир» Цвейга — это еще и изложение той нехитрой философии истории, которой придерживался писатель. Основной ее принцип Цвейг формулирует в главе, посвященной подъему национал-социализма в Германии:

«Непреложным законом истории остается тот факт, что современникам не дано распознать еще в истоках те важные движения, которые определяют их эпоху».

Можно было бы сказать, что Цвейг просто пытается снять с себя и своих современников ответственность за неосмотрительные действия в прошлом.

Наверное, отчасти это и правда так, но в его словах мы также видим реакцию на катастрофический опыт первой половины XX века, когда войны, революции и экономические потрясения стремительно сменяли друг друга, убеждая людей в том, что следующий поворот истории невозможно предугадать.

Писатель, иллюстрируя действие этого закона, рассказывает о том, как он сам и другие европейцы недооценили Гитлера. В 1920-е годы будущий фюрер воспринимался как очередной «оголтелый горлопан», а после провала Пивного путча «никто более не думал о нем как о возможном претенденте на власть». Но в 1933 году Гитлер неожиданно для многих (не только для нашего героя, но и для немецких левых) захватил власть в стране. Цвейга, австрийского подданного, это событие непосредственно не затронуло, но он жил в Зальцбурге, расположенном на границе с Германией, и видел потоки беженцев, покидавших страну. Несмотря на устроенное нацистами сожжение «подрывающих немецкий дух» книг (среди которых были и его произведения), а также на развернутый ими террор, Цвейг первое время пытался поддерживать культурные связи с Германией: в 1934 году в Берлине состоялась премьера оперы Рихарда Штрауса «Молчаливая женщина», для которой он написал либретто.

Даже в середине 1930-х годов, когда нацизм стал главной угрозой миру в Европе, Цвейг воздерживался от однозначных оценок происходящего в Германии. Как писатель неоднократно подчеркивает в автобиографии, он всю жизнь старался стоять «совершенно в стороне от политики», считая, что именно так и подобает вести себя настоящему писателю и интеллектуалу. В начале 1935 года он приехал в Нью-Йорк, где дал интервью в офисе издательства Viking Press. Джордж Прончик, автор книги о жизни Цвейга в эмиграции, сообщает, что один из репортеров безуспешно пытался добиться от писателя мнения по поводу событий в Германии. Но Цвейг был непреклонен. Он отметил, что уже три года там не был, и потому не считает себя вправе выносить суждения, а затем добавил:

«Художник, который верит в справедливость, никогда не сможет увлечь массы или дать им лозунги, вокруг которых они могли бы сплотиться. <...> Интеллектуал должен оставаться рядом со своей книгой. За всю историю человечества не было ни одного интеллектуала, который обладал бы необходимыми навыками для того, чтобы вести за собой массы».

С позиции сегодняшнего дня Цвейга можно критиковать за малодушие и наивную веру в возможно быть «вне политики», тем не менее в его рассуждениях есть своя логика. Как отмечал писатель в том же интервью, «настоящий интеллектуал не может быть „хорошим членом партии“», поскольку быть интеллектуалом значит «понимать оппонента и тем самым ослаблять уверенность в собственной правоте». Проблема была в том, что время таких «свободно парящих интеллектуалов» стремительно подходило к концу, в чем скоро предстояло убедиться и Цвейгу.

Еще один конец света

В 1934 году Цвейг покинул Австрию, где ощущалась угроза нацистского вторжения, и перебрался в Великобританию. Он бывал там и прежде, но в статусе туриста, а не эмигранта:

«Когда в феврале 1934 года я вышел из поезда на вокзале Виктория, это было уже другое прибытие: иначе воспринимаешь город, в котором решил остаться, чем тот, в который приезжаешь только на время».

Цвейг пишет, что многие англичане питали иллюзии относительно намерений Гитлера и даже были очарованы тем «новым порядком», что строил немецкий фюрер.

Но вместо того, чтобы попытаться переубедить их, писатель предпочел дистанцироваться от обсуждения политических вопросов:

«Если я ничего не мог поделать с бестолковостью правящих кругов в Австрии, на что же я мог решиться здесь, на этом добром острове, где чувствовал себя гостем, хорошо знавшим, что если он — обладая большей информацией — укажет на опасность, которая грозит миру со стороны Гитлера, то это может быть воспринято как частное предвзятое мнение. Разумеется, молча наблюдать за совершением явных ошибок было порой нелегко. <...> Чем больше усиливалась политическая напряженность, тем больше сторонился я разговоров и всяких публичных выступлений».

Столь же близорукими, как и британцы, были и многие австрийцы, до последнего момента не верившие, что Гитлер решится на аншлюс их страны. Цвейг вспоминает о своем последнем визите в Вену, когда он попытался предостеречь своих друзей об опасности, но те не захотели его слушать:

«Но в Вене все, с кем я разговаривал, проявляли наивную беспечность. Они устраивали званые вечера в смокингах и фраках (не предвидя, что скоро будут носить одежду узников концлагерей), они сновали по магазинам, делая к Рождеству покупки в свои прекрасные дома, не предвидя, что эти их дома через несколько месяцев отнимут и разграбят. <...> На следующий день я больше никого не предостерегал. Зачем беспокоить людей, которые не хотят этого?»

Центральное место в воспоминаниях Цвейга о предвоенных годах занимает рассказ о встрече в Мюнхене британского премьер-министра Невилла Чемберлена с Гитлером, Муссолини и французским премьером Эдуардом Даладье, в ходе которой Великобритания и Франция согласились на передачу Германии части чехословацких территорий. Это событие, ставшее кульминацией политики «умиротворения» Гитлера и фактически развязавшее ему руки для открытой агрессии в Европе, Цвейг использует для иллюстрации всё того же тезиса о неспособности людей предугадать ход истории.

«Знаю, что сегодня неохотно вспоминают об этой встрече, на которой Чемберлен и Даладье оказались вынужденными капитулировать перед Гитлером и Муссолини. Но так как я здесь намерен следовать правде, то должен сказать, что для каждого, кто эти три дня находился в Англии, они тогда казались прекрасными», — пишет он.

И ему самому, и британцам, да и практически всем европейцам тогда казалось, что войны удалось избежать, что их «немало испытавшему поколению... позволено пожить еще, побыть беззаботными, потрудиться над созданием нового, лучше мира».

«Вчерашний мир» заканчивается зарисовкой воскресного утра 3 сентября 1939 года, когда Великобритания, спустя два дня после нападения Германии на Польшу, объявила войну Гитлеру, что сделало новый мировой конфликт неизбежным. Цвейг описывает, как вышел в город, чтобы «бросить последний взгляд на мирную жизнь»:

«[Город] тихо лежал в полуденном свете и был таким, как обычно. Люди обычным шагом шли своим обычным путем».

Наблюдая за этой внешне всё еще мирной жизнью, он видит «магазины 1918 года, разграбленные и пустые... длинные очереди убитых горем женщин перед продовольственными лавками, матерей в трауре, раненых, калек». В этих образах предвидение будущего сливается с воспоминанием о прошлом, ведь Цвейг уже проходил через всё это в Австро-Венгрии в годы Первой мировой. Вера в прогресс и способность человечества учиться на своих ошибках в очередной раз подвела утонченных европейских интеллектуалов:

«Началась какая-то иная, новая эра, но сколько кругов ада потребуется еще пройти, чтобы изжить ее?»

***

Сведение счетов с жизнью отбрасывает тень на автобиографию Цвейга, подталкивая нас к тому, чтобы читать ее как развернутую предсмертную записку. Как отмечают родные и друзья писателя, в годы эмиграции он страдал от депрессии; впрочем, нет никаких доказательств того, что Цвейг, приступая к работе над «Вчерашним миром», уже всё для себя решил.

Тем не менее «Вчерашний мир» — это действительно книга-прощание, прощание сразу с двумя исчезнувшими мирами: с Европой долгого XIX века (которую правильнее было бы назвать «позавчерашним миром») и с Европой межвоенного периода.

Когда Цвейг писал эту книгу, он понимал, что ему придется в очередной раз по кусочкам собирать разрушенную жизнь, и, видимо, в конечном итоге эта задача показалась шестидесятилетнему писателю невыполнимой.

«Вчерашний мир» сложно назвать откровенным текстом, но всё же в одном важном отношении Цвейг предельно честен с читателями: он признает свою историческую близорукость и иллюзорность своих надежд на мир в Европе. Как и многие европейцы его поколения, он предпочитал не замечать «огненных знаков на стене» и заплатил за это ужасную цену.