Исихия, одержимость, жертвоприношение. Почему авангард религиозен

У нас, избалованных наукой безбожников, связь с религиозным в искусстве слаба. Поэтому зачастую радикальность авангарда воспринимается превратно — как разрыв традиции. На деле же радикальность — это резкий поворот к религиозным традициям с более чем тысячелетней историей.

Шок и сенсация: большую часть европейской живописи на христианские темы, начиная с позднего Возрождения, если и можно назвать религиозной, то скорее языческой. Подвох заметили давно. Братство прерафаэлитов и их критик-лоббист Джон Рёскин считали, что до Рафаэля искусство было истинно религиозным, а потом скурвилось.

Когда Тициан изображал Мадонну, писал Рёскин, его интересовала не вера, а наслаждение — для себя как владеющего цветом и для зрителя, чей взгляд этот цвет услаждал.

Братство не сумело перепридумать религиозное: подражать средневековой наивности не значит вернуть средневековое сознание.

Что же такое христианское культовое изображение? Христиане-мистики рассуждали так: разумом постичь божественное невозможно, зато можно ощутить его энергию, которая проявляется моментами в деяниях Бога и пронизывает тварный мир. Приблизиться к пониманию истины помогает исихия — бесстрастность, внутреннее безмолвие. Чтобы достичь ее, епископ Диадох Фотикийский (V век) практиковал христианскую версию медитации. Приемы привычные: дыхательные и телесные упражнения и мантра — Иисусова молитва. Не все одинаково способны на мистические подвиги, и византийская икона помогала христианину почувствовать себя на пороге сверхреальности — но не дальше.

Возникновение канона истинного лика Иисуса — то же избегание попыток постичь разумом непостигаемое. Яркий пример — Эдесский Убрус, полотенце, на котором мокрый Иисус отпечатал свое лицо. Художник безуспешно пытался его изобразить по заказу правителя Эдессы Абгара V, вот Христос ему и подсобил. Это не портрет Христа, но «документальное» свидетельство сверхреальности, которое воспроизводили в спасах нерукотворных. Икона — это объект для сосредоточенного созерцания этой высшей истины. Похожую роль для китайского буддиста играли свитки с изображением природы.

Западное искусство отказалось от канонических изображений в пользу исторических иллюстраций, которые ориентировались на политеистическую чувственность античности. Сюжеты остались религиозными, но религиозность в том смысле, который предполагает икона, исчезла. Философская мысль, а вместе с ней искусство метались от интеллектуального к мистическому. Однако, чтобы вернуться к монотеистическому пониманию образа, требовались радикальные решения.

Икона, музыка, абстракция

Французский философ и психолог Морис Прадин считал, что эстетическое чувство связано с удаленностью. Оно может возникать от слуховых и зрительных чувств, но не от вкуса, осязания или обоняния — для них важна близость объекта-раздражителя. В случае с пластическими искусствами и музыкой объекты, раздражающие зрение и слух (скрипка или кусок холста), далеки и вообще не нужны. Напротив, пение соловья от птицы не отделить. Но европейское искусство до авангарда стремилось к вещественной убедительности: Мадонна с румяными щечками и Христос с выпирающими сосками лишают образ удаленности, провоцируют чувство осязания: выглядит так живо, что потрогал бы.

Поэтому Ницше, и не только он, более всего ценил музыку — самое невещественное, а значит, «высокое» (ближе к запредельному) искусство.

Патриарх Константинопольский Никифор в IX веке сравнивал икону с музыкой, мелодией богословия, приравнивая эстетическое чувство к мистическому.

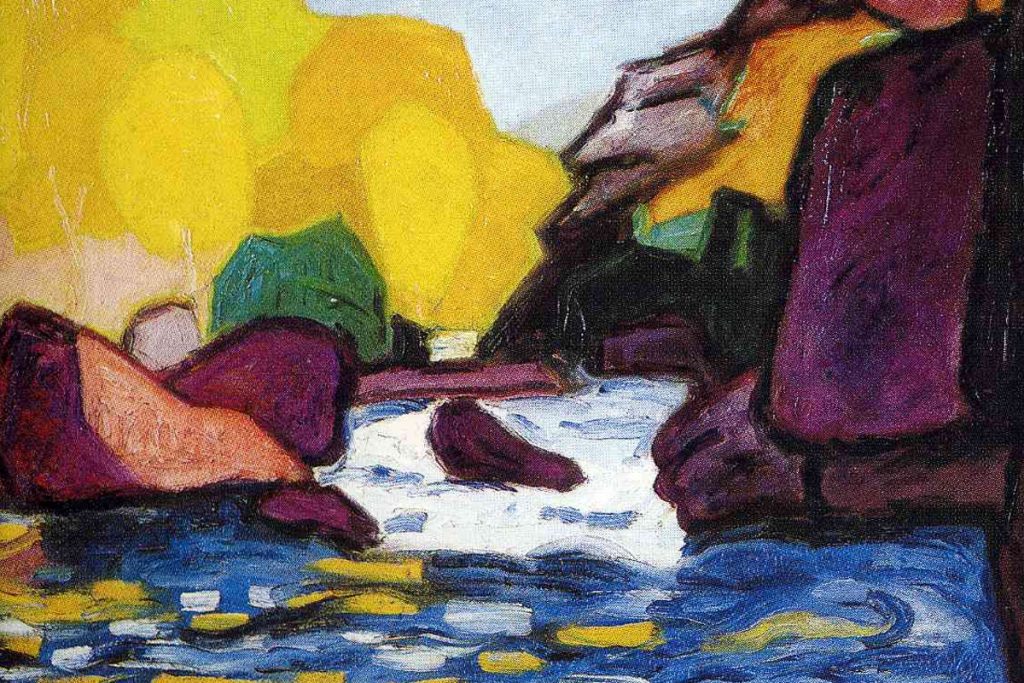

Вернуть живописи религиозный статус помогло в том числе равнение на музыку. Василий Кандинский называл ее источником своих прозрений:

«Но совершенно стало мне ясно, что искусство вообще обладает гораздо большей мощью, чем это мне представлялось, и что, с другой стороны, живопись способна проявить такие же силы, как музыка».

Даже названия у абстракций синестетика Кандинского музыкальные: импровизации и композиции. Слово «композиция» для него «звучало как молитва» и вызывало «внутреннюю вибрацию». В итоге Кандинский пришел к решению, к которому призывали мистики.

«Молясь, не облекай в самом себе Божество в зримые формы и не позволяй, чтобы ум твой запечатлевался каким-либо [чувственным] образом, но приступай к Нематериальному нематериально, и [тогда] постигнешь [Его]», — писал исихаст Евагрий Понтийский (IV век) в «Слове о молитве».

Слишком похоже на апологию абстракционизма.

И молящегося христианина, и художника волновало одно — не вещь, но ее внутренняя сущность. Иначе сотворишь себе кумира с румяными щечками, сначала восхитишься, а потом переживешь самоспровоцированную трагедию «Бог умер» с отчаянным изводом, чуждым нефигуративным иудаизму или исламу.

«Черный квадрат», размещенный Казимиром Малевичем в углу, как икона, — это не богохульство, а, наоборот, поиск адекватного XX веку иконического изображения, окна в абсолютное далеко.

Вариации авангардной иконы

Опыт мистиков окрашивается специфическими ментальными, культурными чертами, несмотря на то, что стремление выйти на иной уровень мышления, преодолеть логику и порождающий ее интеллект едино для разных верований. Так же индивидуален и опыт каждого абстракциониста при всей беспредметности.

Не только музыка невещественно выразительна: не менее действенна бессловесность как шум либо как молчание. Если супрематизм Малевича или работы Кандинского предполагали композицию, то ко второй половине века остались тишина или шум цвета.

Эксцентрико-эстетская религиозность художника Ива Кляйна (1928–1962) включала занятия дзюдо, паломничества в итальянский монастырь, членство в ордене розенкрейцеров — обществе скорее мистификаторов, чем мистиков.

«За цвет! Против линии и рисунка!» — рыцарский девиз Кляйна.

Живопись он свел к «международному синему Кляйна» (IKB): это и небо в Ницце, воспоминание из детства, и драгоценный ультрамарин из ляпис-лазури, которым писали покровы мадонн Средневековья и Возрождения. Тот же ультрамарин, кстати, можно увидеть в росписях пещерных буддистских монастырей V–IX веков в долине Бамиан.

Ритмичная и экспрессивная «живопись действия» Джексона Поллока приближается к китайской традиции. Для чаньских (дзен) художников духовной практикой, ведущей к просветлению, было не только созерцание результатов, но и процесс создания графики или каллиграфии. Поллок даже писал, как китайские каллиграфы: холст, который он обрызгивал, лежал на полу. Да что там, в жизнеописаниях мастеров эпохи Тан (VII–X века) предсказана специфическая духовность условного абстракциониста середины XX века:

«Его прозвали Ван-тушь, а каково было его настоящее имя и откуда он был родом, неведомо. Рисуя пейзажи, он искусно разбрызгивал тушь, и потому люди прозвали его Ван-тушь. <...> По натуре он был весьма необуздан и любил пить вино. Когда на него нападала охота рисовать, он сначала напивался допьяна, а потом брызгал тушь, смеясь и напевая. Он размазывал тушь ногой или тер ее рукой, размашисто водил кистью или скреб ею по картине, то добиваясь бледных оттенков, то сгущая тона. <...> Его рука откликалась воображению так чутко, словно он слился воедино с творческой силой мироздания. Охваченный божественным вдохновением, он воссоздавал на своих картинах облака и туманы и, разводя пятна туши, живописал ветер и дождь. <...> В конце эры Чжэньюань Ван-тушь умер в Жуньчжоу. Когда несли его гроб, он казался совсем пустым. Говорят, что Ван-тушь превратился в небожителя».

Чжу Цзинсюань «Записки о прославленных художниках династии Тан», перевод В. В. Малявина

Живопись «цветовых полей» Марка Ротко универсально мистична. Как иудейским пророкам Бог являлся в виде огня, так и «цветовые поля» самого продуктивного для Ротко периода горят ярким пламенем. Как Эн Соф («не имеющее конца»), каббалистическая непознаваемая и безличная сущность Бога. В «Зоаре» мистика Моисея Леонского (XIII век) говорится, что «Да будет свет!» из Книги Бытия — это «темный огонь», излившийся из Эн Соф и не имеющий цвета (ни черный, ни белый, ни красный, ни зеленый). Цвет холстов Ротко мерцающий, неуловимый.

Путь художника — это также путь к нирване (буквальный перевод — «угасание»): от огненных холстов к коричневым, землянистым и почти черным.

Итог экуменистического [объединяющего религиозные ветви. — Прим. ред.] потенциала таков: Ротко оформил темными холстами часовню в Хьюстоне, предназначенную для представителей всех конфессий и даже атеистов. Ротко утверждал, что плакал, когда писал картины. Говорят, некоторые зрители тоже плачут. Самое то для церкви.

В то же время путь Ротко напоминает об опасности мистических трипов. Об этом писали еще иудейские «престольные» мистики: по легенде, четверо раввинов попали в Сад на высочайшем небе, а невредимым вернулся один. Ротко, пожалуй, в Сад попал, но увиденного не вынес. Предпочел перерезать вены.

Авангард не безопаснее мистики. Контакт с иным миром выдерживают не все. Без должной самодисциплины и контроля художник-мистик рискует или не вернуться, как раввины, или вместо беспредельности отдаться экстравагантным чудачествам. Ротко сам мучился: то ли дух в его картинах проявляется, то ли ложь — его уязвлял собственный коммерческий успех. Когда художнику заказали оформление ресторана «Четыре сезона», он сначала хотел выдать живопись, от которой бы посетителей тошнило, а потом вернул аванс. Зритель тем более бывает не готов отличить мистику от мазни или созерцать в мазне мистику.

Ветхозаветные пророки — сюрреалисты и дадаисты

В книге «Тоталитаризм и авангард» философ Филипп Серс рассматривает нелюбовь Адольфа Гитлера к еврейству, христианству и авангарду как противостояние двух религиозно-эстетических проектов модерна. Первый из них — это направленное в прошлое языческое: Гитлер, как жрец, вводил в транс толпы, то есть племя, претендующее на универсальность, искусство и архитектуру, построил по примеру римлян и греков. Языческому противопоставлено иудейско-христианское, направленное в невозможное будущее, к утопии. Здесь первостепенное значение имеет не толпа, а личность, устремленная к самореализации через творчество и, в конечном итоге, к спасению.

С этого ракурса Серс предлагает религиозную трактовку не только беспредметной живописи, родство которой с мистическими практиками лежит на поверхности.

Он отмечает, что и иудейская, и христианская, и авангардная традиции сходно выделяют мистический и художественный опыт как «одержимость», противопоставленную бесстрастной мудрости язычников (что равноценно точности академизма).

Сюда помимо абстракционизма Серс относит попытки сюрреалистов вскрыть бессознательное, исследовать сновидения и пограничные состояния.

Другое авангардно-религиозное занятие — «провокация смысла». Иудейские пророки, чтобы проверить истинность видений, требовали от Бога знаков, появления в обыденном. Он и внимал. Каждая «провокация смысла» — это возможность для пророка открыть часть знания, истина не является ему единовременно и единообразно.

Регулярная «провокация смысла» с опорой на случайное — главная практика дадаистов. Как и абстракционистов, их интересовали не предметы, а их душа, поэтому дадаисты, например, открывали новые возможности мирских вещей. Так, немецкий художник Курт Швиттерс занимался «преображением» мелкого, но памятного мусора. Его главная работа, «колонна Швиттерса» — противоположность триумфальным колоннам.

В выемки разрастающейся гипсовой скульптуры он складывал мелочи, принадлежавшие знакомым: окурок, шнурок, сломанное перо, прядь волос.

В этом подвижничестве от искусства другой немецкий художник Ганс Рихтер видел всеобъемлющую христианскую любовь, которая распространяется на каждую мелочь, ибо в ней живет Бог.

Противостоя тоталитарному проекту, авангард успешно «провоцировал смысл» и доказывал свою истинность в силу этического превосходства над конкурентом. Но после падения тоталитаризма, в мире возможностей не трансцендентных [недоступных опытному познанию. — Прим. ред.], а рыночных художника-пророка ожидали сомнения, с которыми столкнулся Ротко.

Жертвоприношение, самоистязание, аскеза — перформанс

Сиддхартха Гаутама в физических лишениях и аскезе истины не нашел. У христиан же самоистязание находило сторонников (флагелланты, или бичующиеся) и признание, но радикальная аскеза для монотеизма — это или ересь, или единичная святость. Однако желание отхлестать себя, причинить телу боль или подвергнуть его физическим испытаниям — религиозное, а не праздное. Мистики обращались к подобным практикам ради общения с Богом (измененного состояния сознания).

Философ и филолог Рене Жирар полагал, что почти все мифы и религии основаны на реальном акте насилия, который очень давно совершила группа людей над самым уязвимым и одновременно притягательным соплеменником. Схема такая: в группе случается кризис (голод, болезнь, вторжение извне). Сообщество ищет козла отпущения, убивает его и, консолидируясь на этой почве, преодолевает кризис. Проходит время, и люди осознают: убийство «помогло», значит, было в нем что-то сверхъестественное. Бог, не иначе! Так история зверской и немотивированной агрессии превращается в миф о боге, который всех нас спас.

National Geographic рассказывает о сохранившихся религиозных праздниках, на которых просветленные смельчаки остаются невредимыми после экстремальных физических испытаний. Это смягченные вариации жертвоприношения, описанного Жираром, но суть та же: насилие как диалог с иной реальностью. Роль истязающих себя переговорщиков, богов и козлов одновременно, на себя берут перформеры.

Хрестоматийный пример — работы Марины Абрамович: «Ритм 0», где она позволяла зрителям делать со своим сидящим телом всё, что те пожелают, при помощи 72 предметов, от меда до ножниц; или «Уста святого Фомы», где художница вела себя как истинный сектант или святой. Она съела банку меда, запила ее бутылкой вина, вырезала лезвием на животе пятиконечную звезду, отхлестала себя плетью и легла в позе Христа на ледяной крест. Обогреватель растапливал лед и заставлял звезду кровоточить. Всё это Абрамович претерпевала с невозмутимым выражением лица.

«Ритм 0» пришлось остановить, так как художницу, по легенде, помучили-помучили, да чуть не пристрелили; жертвоприношение в «Устах святого Фомы» остановили зрители, снявшие Абрамович с креста.

В первом случае зрители повели себя по-язычески, во втором — по-христиански. Видимо, крест животворящий подействовал.

Интересно, что Жирар считал христианство преодолением описанной им порочной схемы «религия — насилие». Евангелие ведет рассказ от имени невинной жертвы, козла отпущения; другие же религии — изложение козлоубийц. А теперь скажите, что «слушать жертв» — изобретение сверхразвитого общества последних лет!

Абрамович провоцировала в сознании зрителей баттл между языческими и христианскими порывами, а вот венские акционисты использовали кристально языческий подход. Акции Германа Нитша под названием «Театр оргий и мистерий» — это потрошение ягнят с последующим обливанием кровью обнаженного человека. Зрители могли спокойно отдаться зрелищу насилия. Одно дело — прочитать в «Повелителе мух» Уильяма Голдинга о невинных детских душах, превратившихся на необитаемом острове в кровожадных дикарей, другое — самому оказаться в таком положении. Участие в раздирании туши объединяет и успокаивает людей, учит Жирар. Венский акционизм, который другой его представитель Отто Мюль называл экзистенциальной позицией, напоминает о недавнем для его поколения прошлом Европы — массовом ритуальном убийстве под гипнозом жреца Адольфа.

Обновленное послевоенное общество надело маску чистого детства и прикрылось расширяющимися сетями медиа, делающими любое насилие в мире ирреальным и далеким.

Но тела-то всё еще в потрохах агнцев. А человеческое сообщество — всё то же племя. Спасибо, Нитш.

Секуляризация общества и научно-технический прогресс не очистили (и слава богу!) человека от чувства мистического, как и от эстетического. Наоборот, транслировали силу, а равно и опасность, рискованность этих чувств. Если мистическое включается в политику, опасность глобальна, если в творчество — крах либо преображение субъективны и для художника, и для созерцающего зрителя.

К авангарду можно предъявить те же претензии, что к религии. И то и другое не стоит принимать на веру. И то и другое — результат индивидуальной духовной практики, опыта, устанавливающего истину шаг за шагом. Авангард не заставит вас маршировать вместе с другими на смерть или испытывать один на всех духовный трип. Чувствуете иное? Осторожно: вам подсунули не авангард или вы попали в секту.