Когда сирень пахнет керосином. Почему некоторые знаменитые эмигранты, сбежавшие от большевиков, добровольно возвращались в СССР

После прихода к власти большевиков Россию покинули как минимум полтора миллиона человек. Среди них было множество звезд — писателей, поэтов, музыкантов, художников. Их жизнь в эмиграции складывалась далеко не всегда удачно, и всё же подавляющему большинству из них даже в голову не приходило вернуться на родину. Тем удивительнее были исключения — знаменитости, по доброй воле решившие переехать обратно в СССР: в 1923 году Алексей Толстой, во второй половине 1930-х (то еще время для возвращения!) — Иван Билибин и Александр Куприн, в разгар войны — Александр Вертинский. Разбираемся, зачем им это было нужно и как складывались их судьбы после реэмиграции.

В так называемую первую волну эмиграции из СССР (1918–1922) страну покинуло, по разным оценкам, от полутора до трех миллионов человек. Причем эмиграция не всегда была добровольной: те же «философские пароходы», как известно, были фактически высылкой оппозиционно настроенной интеллигенции. Как ни странно, СССР почти сразу же начал прилагать усилия по возвращению эмигрантов.

Зачем? Ведь, казалось бы, радоваться надо, что все «нежелательные элементы» уехали и перестали распространять свои «антисоветские настроения»?

Первая причина — ровно та же самая, по которой нынешние власти так хотят вернуть на родину уехавших айтишников: нехватка специалистов.

«…Мы очень бедны спецами, — писал Дзержинский в Политбюро ЦК РКП(б) в 1923 году. — <…> спецы, оставшиеся у нас, самые худшие, без инициативы, без характера. <…> Думаю, что мы из эмигрантов могли бы получить немало спецов инициативных. Только для этого не надо давать общей амнистии, а нужным нам спецам давать индивидуальные прощения и прием в русское гражданство с тем, чтобы они обязались определенное время (1–2 года) работать там, где мы укажем, чтобы доказали свою искренность раскаяния».

В страну пытались вернуть не только технических специалистов, но даже белых офицеров: с военными кадрами в Красной Армии поначалу тоже было не очень.

(Конечно, потом, в тридцатые, этим возвращенцам припомнили и непролетарское происхождение, и работу на прежний режим, и — тем более — службу в белых армиях. Но это тема для отдельного рассказа.)

Вторая причина — конечно, пропагандистская. Какая агитация против западного строя может быть наглядней, чем люди, которые пожили на Западе и решили, что в СССР лучше? Каждый вернувшийся эмигрант становился живой рекламой советского образа жизни, и тем лучшей рекламой, чем он был знаменитее. Таким и происхождение (пусть даже графское), и прошлое (пусть даже белогвардейское) можно было простить.

А для чего же это было нужно самим «возвращенцам»? Попробуем разобраться.

Алексей Толстой

Человек с максимально непролетарским происхождением (сын графа!), писатель Алексей Толстой поначалу категорически не принял Октябрьскую революцию.

«Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам, — писал он. — В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата, — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».

Он эмигрировал одним из первых, в начале 1919 года, по классическому для той волны эмиграции маршруту: Константинополь — Париж — Берлин. Толстой считался одним из ведущих писателей русской эмиграции, и этот период оказался для него очень плодотворным: за четыре эмигрантских года он успел написать первую книгу трилогии «Хождение по мукам» (по сути, первый роман о русской революции — и, как писал один из современников, «первое значительное литературное произведение, созданное за рубежом»), роман «Аэлита», повесть «Детство Никиты». Кроме того, Толстой активно участвовал в издании эмигрантской периодики.

Поэтому, когда в 1922 году писатель вдруг выступил в поддержку большевиков и призвал коллег к сотрудничеству с ними, это произвело в эмигрантских кругах эффект разорвавшейся бомбы. А он не просто призвал, но и пример подал: стал редактором литературного приложения лояльной большевикам эмигрантской газеты «Накануне». (В выходных данных рядом с фамилией Толстого стояло двусмысленное «гр.», что было очень символично: для эмиграции — «граф», для советских читателей — «гражданин».) Когда эмигранты потребовали «объяснить, как понимать Ваше сотрудничество в органе „Накануне“, заведомо издающимся на большевистские деньги и открыто ставящем себе задачу бороться с русской эмиграцией», Толстой ответил открытым письмом, которое фактически декларировало разрыв с эмигрантскими кругами. В письме он требовал «признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет». Вскоре писатель заявил о своем желании вернуться на родину, и 1 августа 1923 года действительно вернулся.

Почему?

«Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни, — вспоминал он позже. — Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах».

К тому же он, вероятно, одним из первых в эмигрантских кругах достиг «стадии принятия»: понял, что за большевиками будущее и другого будущего для России в ближайшей перспективе не предвидится. Коллеги-эмигранты в искренность симпатий «красного графа» к большевикам не поверили; общее настроение выразил в эпиграмме Саша Черный:

В среду он назвал их палачами,

А в четверг, прельстившись их харчами,

Сапоги им чистил в «Накануне».

Служба эта не осталась втуне:

Граф, помещик и буржуй в квадрате —

Нынче издается в «Госиздате».

Пожалуй, из всех известных «возвращенцев» именно Толстой сделал самую блестящую карьеру. Блага и почести сыпались на него как из рога изобилия: Сталинские премии (три!), членство в Академии наук и в правлении Союза писателей (некоторое время после смерти Горького он даже возглавлял Союз), избрание в Верховный совет СССР, постоянные загранпоездки в Западную Европу, роскошные условия жизни, прислуга, дача в Барвихе. За всё это Толстой платил предельной лояльностью к власти. Нужно съездить на Беломорско-Балтийский канал и поучаствовать в создании книги, прославляющей стройку, чекистов и в целом практику «перековки» заключенных? Пожалуйста. Нужно написать заказную повесть об обороне Царицына и максимально преувеличить роль Сталина в этом событии? Что ж, нужно так нужно. Третья книга «Хождения по мукам» без всяких полутонов прославляет революцию (и резко отличается этим от первой — иногда даже трудно поверить, что их писал один автор), роман «Петр Первый», созданный практически по заказу Сталина — апология «сильной руки».

(Если верить мемуарам художника Юрия Анненского, который встречался с Толстым за границей в 1930-х, сам писатель говорил о себе так: «Я циник, мне на всё наплевать. Я — простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и всё тут. Нужно писать пропагандистские пьесы? Черт с ним, я и их напишу!».)

Репрессии Толстого не коснулись. Он умер в 1945 году, в возрасте 62 лет, от рака легкого и с почестями и салютом был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Александр Вертинский

Александр Вертинский встретил Октябрьскую революцию на пике популярности (буквально: 7 ноября (25 октября) 1917 года, в день переворота, в Москве проходил его бенефис). Вскоре он — вернее, его романс «То, что я должен сказать», который и сегодня считают одной из главных русскоязычных антивоенных песен — привлек внимание ЧК. По поводу того, кому посвящена песня, мнения расходятся, но по самой распространенной версии, Вертинский написал ее под впечатлением от похорон юнкеров, погибших во время Октябрьского восстания. Инцидент, впрочем, остался без последствий.

Как бы там ни было, в конце 1917 года Вертинский отправился на юг бывшей империи (тогда занятый белыми), а в 1920 году уехал из Крыма в Константинополь. После Турции он некоторое время провел в Румынии, потом перебрался в Польшу, Германию, Францию; везде активно гастролировал. В 1934-м уехал в США, годом позже — в Шанхай.

В автобиографической книге «Четверть века без родины» он много позже объяснял решение об эмиграции так:

«Что толкнуло меня на это? Я ненавидел Советскую власть? О нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-либо другого строя? Тоже нет. Очевидно, это была страсть к приключениям, путешествиям. Юношеская беспечность».

Первую попытку вернуться на родину Вертинский предпринял еще в 1923 году в Польше. Через советского посла Петра Войкова — и по его совету — он передал властям просьбу разрешить ему вернуться на родину. Но тогда, пишет певец в мемуарах, ему отказали. (Возможно, считают некоторые исследователи творчества Вертинского, советской пропаганде тогда было выгодно именно такое положение дел: чтобы певец транслировал на Западе свою симпатию к советской власти и желание вернуться на родину.)

С годами ностальгия только усиливалась, что нашло отражение и в песнях.

«Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил не очень веселую жизнь — человека без родины, — вспоминал он про годы эмиграции позже. — Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, всё, что я видел, чем восхищался — я отдаю за самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине…»

К тому же в середине 1930-х, уже в Шанхае, артист впервые столкнулся с бедностью: теперь, чтобы прокормить семью, ему приходится давать по два концерта в день и писать колонки в эмигрантские газеты. В эти годы он неоднократно обращался к правительству СССР всё с той же просьбой — разрешить ему вернуться. Но разрешение будет получено только в годы войны, после письма Молотову:

«Двадцать лет я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. Жить вдали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь — самое ужасное».

Вертинский вернулся в 1943 году, активно гастролировал на фронте, а в 1945-м написал песню «Он» — настоящий панегирик Сталину.

Жизнь на родине складывалась относительно удачно: постоянные гастроли, съемки в кино, Сталинская премия. С другой стороны, артист чувствовал себя обделенным: о Вертинском редко писали, редко ставили по радио, его пластинки редко издавали.

«Где-то там, наверху, всё еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране, — сетовал он в 1956 году в письме замминистра культуры СССР С. Кафтанову. — Обо мне не пишут и не говорят ни слова. Газетчики и журналисты говорят: „Нет сигнала“. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть! Меня любит народ (простите мне эту смелость). Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну, я заканчиваю третью тысячу концертов!.. Не пора ли уже признать? Не пора ли уже посчитаться с любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок?.. Почему за 13 лет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Мне горько всё это».

Вертинский умирает от сердечной недостаточности в 1957 году в ленинградской гостинице «Астория» — сразу после очередного концерта. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Александр Куприн

К моменту революции Куприну было уже 47 лет, и он был суперзвездой отечественной литературы. Февральскую революцию и отречение Николая II он воспринял с большим энтузиазмом. Отношение его к большевикам было далеко не столь однозначным, однако и с ними пытался сотрудничать: даже лично встречался с Лениным и уговаривал его учредить газету для крестьян (проект не был реализован). Но политику военного коммунизма категорически не принял, поэтому в 1919 году совершил, казалось, непростительное: когда Гатчину заняли части Северо-Западной армии под командованием генерала Юденича, поступил в армию в чине поручика и стал редактором армейской газеты. После этого возврата назад не было: когда армия потерпела поражение, Куприну вместе с отступающими белогвардейцами пришлось бежать. Сначала писатель с семьей уехал в Ревель, позже — в Хельсинки, а в 1920 году обосновался в Париже.

В эмиграции Куприну сразу не понравилось.

«Чужая обстановка, чужая земля и чужие растения на ней стали вызывать у отца горькую тоску по далекой России, — вспоминала дочь писателя Ксения в книге „Куприн — мой отец“. — Ничто ему не было мило. Даже запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином».

Еще пронзительнее сам Александр Иванович писал о своей ностальгии в очерке «Родина»:

«Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры… Но всё точно понарошку, точно развертывается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России, а только черную дыру».

Перманентная нищета, в которой жили писатель и его семья, конечно, не способствовали адаптации. Куприны жили в долг, на всем экономили, все попытки заработать (переплетная мастерская, книжный магазин) проваливались. В довершение всех несчастий в 1930-х у Куприна стало сильно сдавать здоровье.

Куприн вернулся в СССР в 1937 году при содействии еще одного «возвращенца», художника Ивана Билибина. Именно он дал знать в полпредстве СССР во Франции о том, что Куприн хочет вернуться. Впоследствии дипломат Владимир Потемкин испросил разрешения лично у Сталина, а впоследствии написал Ежову, что Куприн «едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес».

Обстоятельства возвращения и мотивы Куприна не слишком хорошо известны (он до последнего момента держал свое намерение в секрете — понимал, что в эмигрантских кругах его осудят). Но коллеги-эмигранты были уверены, что главная причина — нищета писателя.

«Е.М. Куприна увезла на родину своего больного старого мужа, — писала Тэффи. — Она выбилась из сил, изыскивая средства спасти его от безысходной нищеты. Давно уже слышали призывы — „Куприн погибает!“ Для них собирали, вернее, выпрашивали гроши».

В том же духе высказывался и Бунин:

«Куприн давно уже не писал. И это облегчило его возвращение в Россию. Он, по крайней мере, не будет там ни в какой зависимости. Думаю, что перед тем как решиться на это, ему пришлось многое пережить. Конечно, эмиграция во многом виновата, она могла бы содержать двух-трех старых писателей».

На родине писателя окружили давно забытым вниманием: на вокзале встречали журналисты и фотографы, в газетах вышли заметки, позже его почетным гостем пригласили на парад на Красной площади, выделили прекрасное жилье. Возвращение Куприна использовали в пропагандистских целях: помимо статьи «Москва родная» (где Куприн рассказывает, как похорошела Москва при коммунистах), в прессе публиковались интервью жены писателя о том, как ему нравится советская Россия. Впрочем, злые языки говорили, что Куприн на момент возвращения страдал болезнью Альцгеймера, уже плохо осознавал происходящее, а ту самую «Москву родную» написали за него. Убедительных доказательств этому нет, но то, что на момент возвращения Куприн уже был тяжело болен и нетрудоспособен — бесспорно. Секретарь Союза писателей В. Ставский, встретившийся с Куприным вскоре после его прибытия, так охарактеризовал состояние писателя: «Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом». Всего через год возвращения, в 1938-м, Куприн умер от рака.

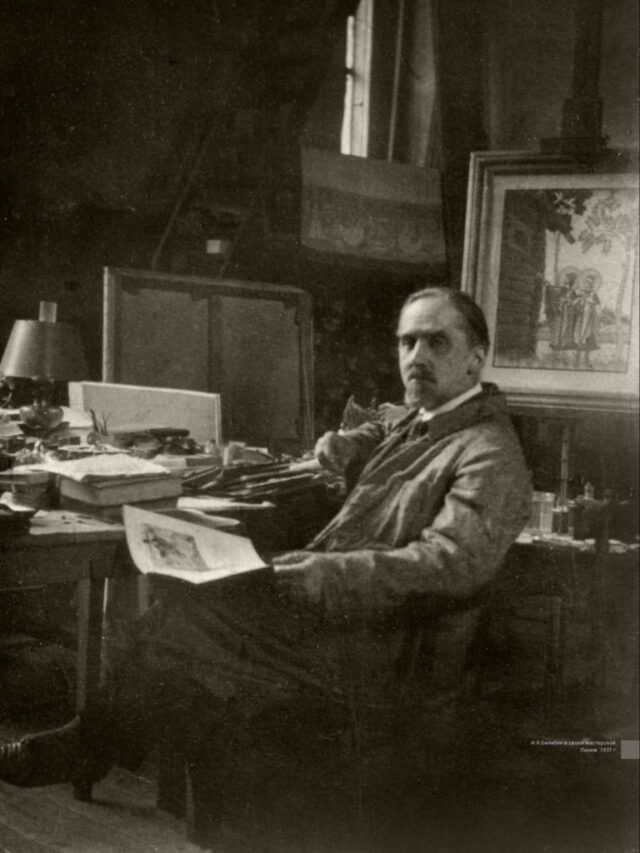

Иван Билибин

«Мирискусник» Иван Билибин с радостью принимает Февральскую революцию (именно он, кстати, рисует официальную эмблему Российской республики, которая в следующие месяцы будет украшать денежные купюры и официальные бумаги: двуглавого орла, но без императорских регалий) — но не Октябрьскую. Уже в конце 1917 года он уезжает в Крым, в 1919-м вместе с отступающими белогвардейцами добирается до Новороссийска, а в 1920 году покидает Россию.

Сначала художник обосновался в Каире, где открыл свою мастерскую, после переехал в Александрию, а в 1925 году — в Париж. В первые годы дела шли хорошо: Билибину заказывали обложки изданий, иллюстрации, афиши, театральные декорации. С ним работали театры разных стран мира: так, он оформлял балет Стравинского «Жар-Птица», который ставили в Буэнос-Айресе, а потом готовил декорации и костюмы для оперных постановок Пражского национального театра и Городского театра Брно. Жена, художница по фарфору Александра Щекатихина-Потоцкая, тоже не сидела без работы: сами Ротшильды заказывали ей декор для сервизов. Вскладчину с другими эмигрантами супруги купили землю в местечке Ла Фавьер у моря на юге Франции и построили там дачу, на которой проводили все летние месяцы, а в Париже снимали прекрасное ателье. Жизнь была вполне счастливой.

Но в тридцатых доходы сильно сократились — тут и мировой финансовый кризис, который ударил и по Франции, и снижение интереса к эмигрантскому творчеству в целом. Постепенно у Билибина зреет идея вернуться в СССР.

Посредником стал всё тот же дипломат Владимир Потемкин, «возвращавший» Куприна. Сотрудничество с советской властью начинается еще в Париже: в 1935 году Билибин создает панно «Микула Селянинович» для советского посольства. А уже в следующем году художник с семьей возвращаются в СССР.

Советский период складывается удачно: Билибин живет в Ленинграде, становится профессором графической мастерской при в Академии художеств, создает театральные декорации для ведущих советских театров, иллюстрирует книги (в частности, роман «Петр I» Алексея Толстого).

Но началась война, и во время блокады Ленинграда художник отказался эвакуироваться. 7 февраля 1942 года он умер от истощения и был похоронен в братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.