Магический узел карибского искусства, или Может ли конголезская метафизика изменить современность

С освоением европейцами Америки и созданием колониальной системы мир вошел в Новое время. Однако именно тогда зародились конфликты и феномены, которые могут изменить жизнь человечества сейчас, причем столь же радикально, как и в эпоху Колумба. Преображенные католичеством древние культы, магический реализм Латинской Америки и современный афрофутуризм пронизывает мысль о симбиозе не только различных рас и культур, но и полярностей бытия: человеческого начала и нечеловеческого. В силу этого философская и антропологическая значимость афрокарибского искусства на пороге эпохи транс- и постгуманизма может оказаться куда выше той, что отводят ему коллекционеры и искусствоведы.

Две волны «гаитянского наива»

Историю гаитянского государства отсчитывают от вудуистского ритуала в Каймановом лесу 14 августа 1791 года, положившего начало восстанию рабов. Историю же изобразительного искусства Гаити обычно начинают с так называемых художников-примитивистов, которых открыл миру американец Девитт Петерс — акварелист, приехавший на остров, чтобы преподавать английский язык. Он обнаружил там самобытных творцов-самоучек и в 1944 году создал для них в столице Гаити Порт-о-Пренсе Художественный центр, действующий и поныне.

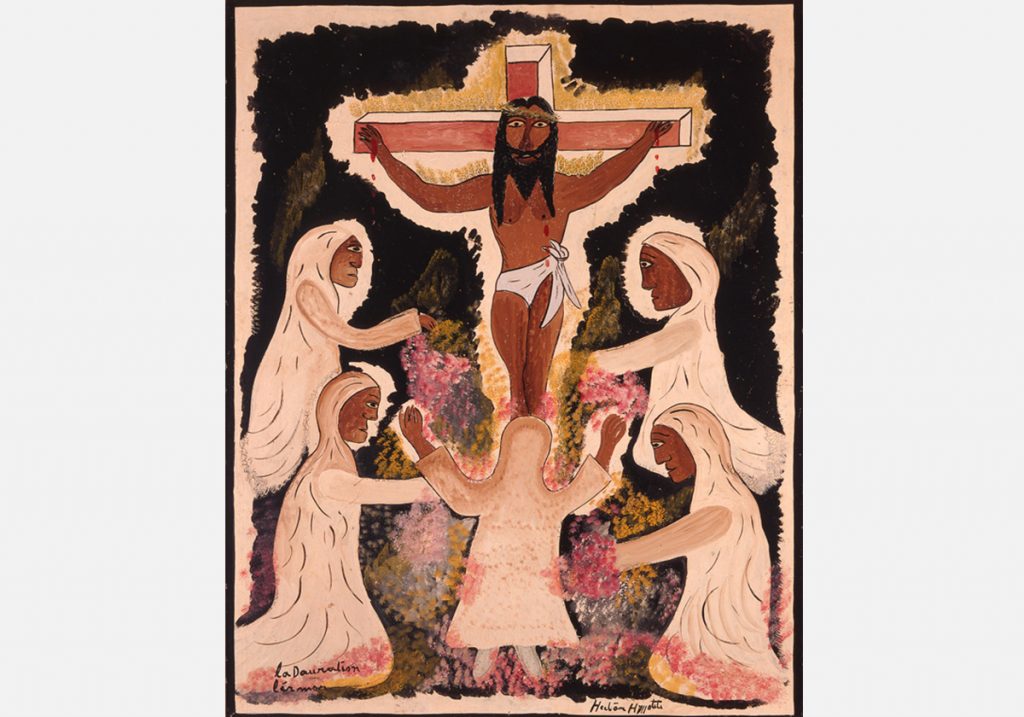

Самым известным открытием Петерса стал художник Эктор Ипполит (1894–1948). Петерс остановился в местечке под названием Мон-Руа, чтобы перекусить в придорожном кафе, и наткнулся на дверь с изображением птиц. Манера росписи поразила американца, и он разыскал ее автора — Эктора Ипполита, потомственного хунгана (жреца) гаитянского вуду.

Свой приход Ипполит потерял, поскольку религиозно-магической деятельности предпочитал изобразительное искусство, и находился в крайней нужде.

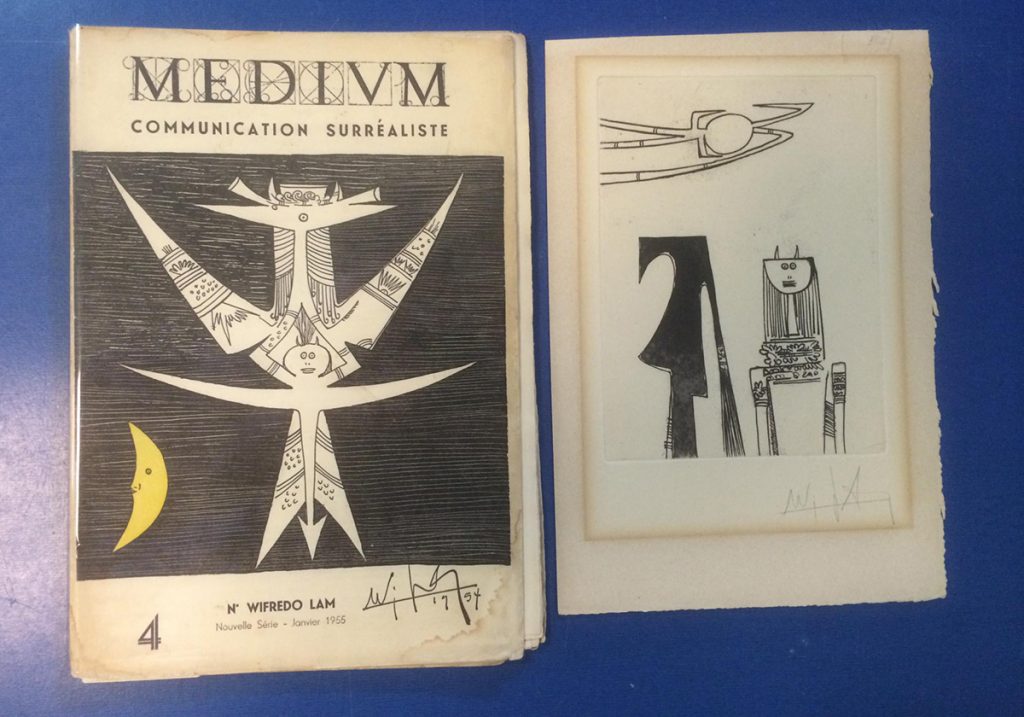

Петерс помог ему, забрав в столицу. Работы Ипполита, с которого теперь отсчитывают первую волну гаитянского наива, привлекли внимание кубинского художника Вифредо Лама и знаменитого французского сюрреалиста Андре Бретона. Последний, путешествуя по странам Карибского бассейна, купил пять картин Ипполита и даже заявил, что они произведут революцию в современной живописи. В 1947 году работы Эктора Ипполита были представлены на международной выставке ЮНЕСКО в Париже. Среди его почитателей был Трумен Капоте.

Влиятельных поклонников со временем приобрел и другой птенец гнезда Петерсова — Филоме Обен (Philomé Obin, 1892–1986). По слухам, к нему приезжала сама Жаклин Кеннеди, чтобы он нарисовал для нее картину, а он ответил ей: «И без вас много желающих, запишитесь в лист ожидания».

Филоме Обен создавал росписи в Свято-Троицком соборе в Порт-о-Пренсе (в 2010 году его разрушит землетрясение) вместе с еще одним выдающимся деятелем Художественного центра — Кастерой Базилем (Castera Bazile, 1923–1966). Базиль, расписывавший впоследствии как христианские, так и вудуистские храмы, в начале своей карьеры был слугой Петерса. Похоже, на Гаити Петерс находил художников повсюду: в барах, на улицах, под мостами, среди своей прислуги.

Как и большинство добрых покровителей, Девитт Петерс не был чужд диктаторских замашек, которые порой дорого стоили его подопечным. Он сделал знаменитым Уилсона Биго (Wilson Bigaud, 1933–2010), но принудил его отказаться от глиняной скульптуры и переключиться на живопись. Биго переживал из-за этого всю свою жизнь, страдал депрессией и нередко изображал на картинах боль. Как и многим другим участникам кружка, бороться с жизненными травмами ему помогало вуду.

Среди местного населения ходили слухи, что Биго заключил пакт с духами, которые оберегали и растили его талант.

«Гугл» распознает картины этих художников как анимацию.

Возможно, здесь изображены мультфильмы, заявляет искусственный интеллект и тут же предлагает расшифровку из «Википедии»: «истории в картинках — форма визуального искусства, изображение нереалистичных или полуреалистичных двумерных рисунков или контуров для раскрашивания, предназначенных для иллюстрирования сатирических или юмористических произведений».

Примерно так о гаитянском искусстве первой половины ХХ века судили и европейские критики, видевшие его главную ценность в непосредственности и наивной, детско-сказочной одухотворенности.

Сейчас бы сказали, что подобная оценка сама по себе наивна, отдает экзотизацией и излишним патернализмом. Но тогда в арт-сообществе господствовало другое мировоззрение, и стоит отдать должное тем инокультурным людям, которые в ходе своих духовных поисков влюбились в Гаити и помогали местным художникам чем могли. Среди них была и знаменитая киноавангардистка Майя Дерен (Элеонора Деренковская, 1917–1961). В младенчестве родители увезли ее из Киева в США. Майя была балериной, троцкисткой, режиссершей и исследовательницей гаитянских духовно-магических практик. Им она посвятила свою книгу «Божественные всадники: живые боги Гаити» (Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti, 1953) и одноименный фильм, собранный уже после смерти Дерен, в 1985 году, из снятых ею на острове кадров. Запечатленные в конце 1940-х — начале 1950-х годов ритуалы вуду заставляют задуматься о тесной связи телесного и духовного, поскольку в центре внимания находится одержимость духами (лоа), кульминационный момент вудуистской литургии.

С именем Майи Дерен связывают вторую волну гаитянского наива, стартовавшую с художника Андре Пьера (1914–2005). Он зарабатывал на жизнь фермерским трудом, с ранних лет практиковал вуду, а затем участвовал в кинокартинах Дерен. Именно «мать андеграундного кино США» и вывела его в мир художников.

В середине 1970-х годов журналисты и художники из разных стран приезжали к хижине Андре Пьера, в которой при свете керосиновой лампы он рисовал лики духов. Пьер любил рассказывать о родной культуре и сделал многое, чтобы развеять порожденные голливудскими ужастиками стигматизирующие представления о вуду как о разнузданном и кровожадном бесовском культе. На картинах Андре Пьера запечатлены мудрые и спокойные духи, к которым обращаются с просьбами об исцелении и мире.

Вместе с тем ни один вудуист не будет отрицать ни практику многочисленных каверзных заклинаний против врагов, ни существование жестоких секретных обществ, ни наличие в гаитянской культуре мрачного образа зомби — мертвеца, которого оживляет колдун-бокор, чтобы использовать его рабский труд на плантации. Темным аспектам вуду посвящены некоторые работы другого художника того же периода — Эдгара Жана-Батиста (1917–1992).

Живописуя обряды на кладбищах, Жан-Батист не забывал и о зомби. К тому моменту, когда он стал популярен, миру уже был известен знаменитый случай сбежавшего зомби Клервиуса Нарцисса.

Кроме того, в 1980-х годах американский этноботаник и антрополог Уэйд Дэвис выдвинул в своих работах гипотезу о том, что гаитянские колдуны-зомбификаторы используют ряд природных нейротоксинов.

Интерес к этой теме имел и политическую составляющую: 1960-е и 1970-е годы на Гаити прошли под красно-черным флагом (это цвета наводящего ужас тайного общества бизанго) дювальеризма. Президент Франсуа Дювалье, известный как Папа Док, а затем и его сын Жан-Клод Дювалье (соответственно, Бэби Док) управляли диктаторскими методами, при помощи тайной полиции, которая, как считалось, наказывает врагов режима в том числе и превращением в зомби. Запущенная властями мифология ужаса нашла свое отражение в картине-карикатуре Эдуарда Дюваль-Карре, на которой Бэби Док стоит в подвенечном платье. Такой травестийный образ можно трактовать как отсылку к существующей в вуду практике женитьбы на духах-покровителях.

Христианские тела языческих духов

Левые интеллектуалы критикуют миф об открытии Америки европейцами: разве она не была до этого открыта населявшим ее индейцам? Если Америку и открыли, то не миру вообще, а исключительно белому миру. То же можно сказать и об афрокарибском искусстве: ярче всего нарратив об открытии европейцами талантов в этнической среде проявлен в истории Гаити, «черной республики», созданной беглыми рабами и управляемой их потомками.

Неужели до появления персон из американско-европейского мира на острове Гаити не было художников и искусства вообще? Разумеется, оно было — прежде всего ритуальное искусство, о чем будет сказано ниже.

А пока еще один «первооткрыватель» достоинств Гаити — французский философ и культуролог, министр Шарля де Голля, герой Второй мировой войны Андре Мальро (1901–1976). Путешествуя по Гаити, мсье Мальро не без удивления обнаружил, что на острове есть место не только этническому «наиву», но и абстрактному искусству.

Андре Мальро открыл для себя новый стиль, обозревая одно из гаитянских кладбищ, украшенное своеобразными скульптурами и росписями. В своем интервью после турне Мильро заявил, что в гаитянском искусстве, «совершенно свободном от академизма», бытуют два направления, которые почти не связаны друг с другом: с одной стороны, это известный с 1940-х годов «наив», а с другой — «напрямую соотносящаяся с вуду» живопись, в которой европеец разглядит мотивы абстракционизма и экспрессионизма.

Речь в первую очередь шла о художественной группе «Сен-Солей» (Saint Soleil, в перевод на русский «Святое солнце»), члены которой жили крестьянской коммуной в горах и были адептами вуду. Вдохновление они черпали в видениях, снах и спиритуальных контактах. Из группы «святосолнечников» больше всех прославился Пьер-Луи Проспер (1947–1997), работы которого поразили и заворожили сначала французского культуролога, а потом и весь свет. Группа «Святое солнце» быстро стала известной, но просуществовала недолго. После распада сообщества возникла группа «Пять солнц».

Иногда движение, сформированное вокруг «Святого солнца», называют третьей волной гаитянского искусства. Культурологи отмечают, что приверженцы этого течения обычно изображали (а их последователи продолжают изображать и сегодня) духов вуду в виде абстракций, энергетических образований или подвешенных в свободном парении фигур, в которых уже нет ни «католических масок», ни нарочитого антропоморфизма.

Некоторые считают, что «святосолнечники» сбросили колониальное бремя христианского синкретизма и приблизились к чисто африканскому содержанию. Такая трактовка выглядит поспешной и отсылает к вопросу, важному для всей афрокарибской культуры: как и почему возникло смешение католических и этнических религиозных, символических и визуальных форм? Почему, к примеру, дух перекрестка гаитянский Папа Легба стал отождествляться со Святым Петром, а его кубинский двойник Эшу Элегуа — со Святым Антонием или Богомладенцем Аточским? Прежде этнографы довольствовались идеей о сознательной мимикрии, к которой прибегли рабы, не имевшие возможности практиковать свои религии. Маскируя свои культовые объекты под католицизм, они якобы обманывали колониальные власти и благодаря этому смогли сохранить свою культуру. Правда, ценой религиозного слияния, которое одни рассматривают как обогащение с помощью ассимиляции чужого, а другие — как вынужденную утрату своего.

В наше время антропологи и историки спорят о синкретизме и вопрос считается открытым.

Согласно актуальным исследованиям, сращивание языческих культов с христианскими началось не в Новом Свете, а еще в Африке.

Это, по крайней мере, верно для Конго, выходцы из которого оказали огромное влияние на гаитянское вуду (и родственные ему религиозные течения, вроде кубинской сантерии или бразильского кандомбле) и сформировали собственно конголезско-американские культы, к примеру кубинское пало или бразильскую кимбанду. Стоит заметить, что причины так называемого религиозного синкретизма у различных народов мира действительно не исчерпываются ни насаждением религии захватчиков, ни мирной инфильтрацией соседних культур. Одна из причин синкретизации — это особое отношение анимистических культов к сакральному, чуждое более поздним религиям. Для анимистов и шаманистов не проблема «взять себе» чужих богов, поскольку весь космос они считают совокупностью эквивалентных друг другу сил, а учения о правильной или неправильной божественности (ортодоксии и ереси) в таких представлениях нет.

Современный конголезский литературовед Донато Фхунсу (Donato Fhunsu) отмечает, что гибкость культур банту, легко идущих на соединение с христианскими или иными элементами, связана с традиционными космологическими представлениями жителей Центральной Африки. Например, у них есть узел,объединяющий универсум, — zita, который можно считать одним из главных концептов конголезской этнометафизики. Zita — это перекресток (выбор пути), искусство переноса (метафоры), это диалог вещей, в котором могут рождаться новые формы, которые Фхунсу называет гибридными: феномены смыкаются («куканга») или размыкаются («кукутула») друг с другом.

От лирической абстракции из Гайаны до интерсекционального феминизма на Багамах

Афрокарибское искусство разнообразно. Говоря об абстракционизме, нельзя не упомянуть Фрэнка Боулинга (род. в 1934 году), успешного художника родом из Гайаны. Боулинг, хоть вырос на своей тропической родине, но, в отличие от вышеназванных самобытных творцов, образование он получил в Великобритании, а в 2008-м ему пожаловали и звание офицера Ордена Британской империи. Уже будучи подданным Ее Величества, в 1962 году художник провел свою первую известную выставку в Лондоне. Она называлась «Образ восстания» (Image in Revolt) и стала отправной точкой в карьере живописца. Сам Боулинг признается, что порой критики уж слишком откровенно ждут от него «протестного» карибского искусства. А ведь он британский художник, пусть и не чуждый особой южной чувственности, которая с рождения была частью его натуры.

Абстракционизм развивается и на Багамах. Интересны, пожалуй, не столько его чистые или академические формы, сколько сплавы и соседства.

Фигуративное и «бесфигурное», этническое и общечеловеческое, ночное и дневное — афрокарибское искусство всегда славилось «искусством шва», умением грациозно менять и смешивать регистры проявленного.

Страхи и переживание изоляции — одна из важных тем афрокарибского искусства, которое работает с наследием рабовладельческого прошлого и материалом противоречивого либерального настоящего. Многие молодые художники — активисты тех или иных социально-политических движений.

Одна из ярких представительниц феминизма в изобразительном искусстве — Габриэлла Бэнкс из Род-Айленда, о чьей выставке «Знак женщины» (The Mark of a Woman, 2017) в Национальной художественной галерее Багамских островов писала международная пресса. Габриелла объясняет, что в своих работах опирается на личный опыт: она была единственной чернокожей женщиной в Школе дизайна в Род-Айленде. Ее соплеменницы крайне редко бывают представлены в мире искусства, где действуют все те же формы отчуждения и подавления, которые выявили воманистки в 1970-х годах. Основная мысль представительниц воманизма, которые борются не только с патриархатом, но и с «белым феминизмом», состоит в том, что угнетение может быть интерсекциональным (то есть перекрестным), и афроамериканки угнетаются сразу по трем признакам: как женщины, как черные и, чаще всего, еще как представительницы низшего класса. «Почему бы просто не сделать их черными?» — спрашивает Габриэлла сама себя и живописует образы африканской женской сексуальности.

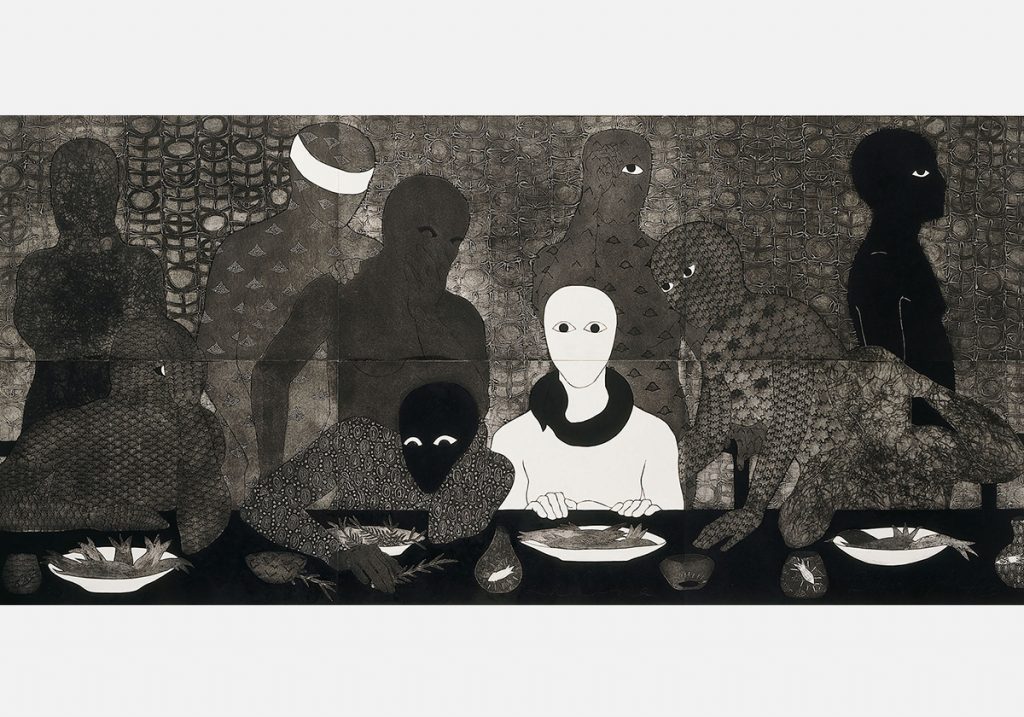

Вторжение женщины в общество абакуа: тайна Белкис Айон

Настоящей легендой афрокарибского феминизма стала кубинская художница Белкис Айон (1967–1999). Неясно, как именно она сама воспринимала себя в политическом смысле, но жизнь и смерть Белкис удивительным образом воспроизводят основной миф ее творчества — гендерно окрашенную мистерию тайного общества абакуа, куда принимают только мужчин.

Истоки кубинского абакуа лежат в тайных мужских союзах Южной Нигерии и Камеруна. В Африке тайные общества, как мужские, так и женские, распространены с древних времен. В доколониальную эпоху они выполняли важнейшие социальные роли: заведовали инициациями, судили и наказывали провинившихся, хранили обычаи и веру. После того как Африку покорили белые люди, эти общества ушли в подполье из-за колдовства и жестоких нападений.

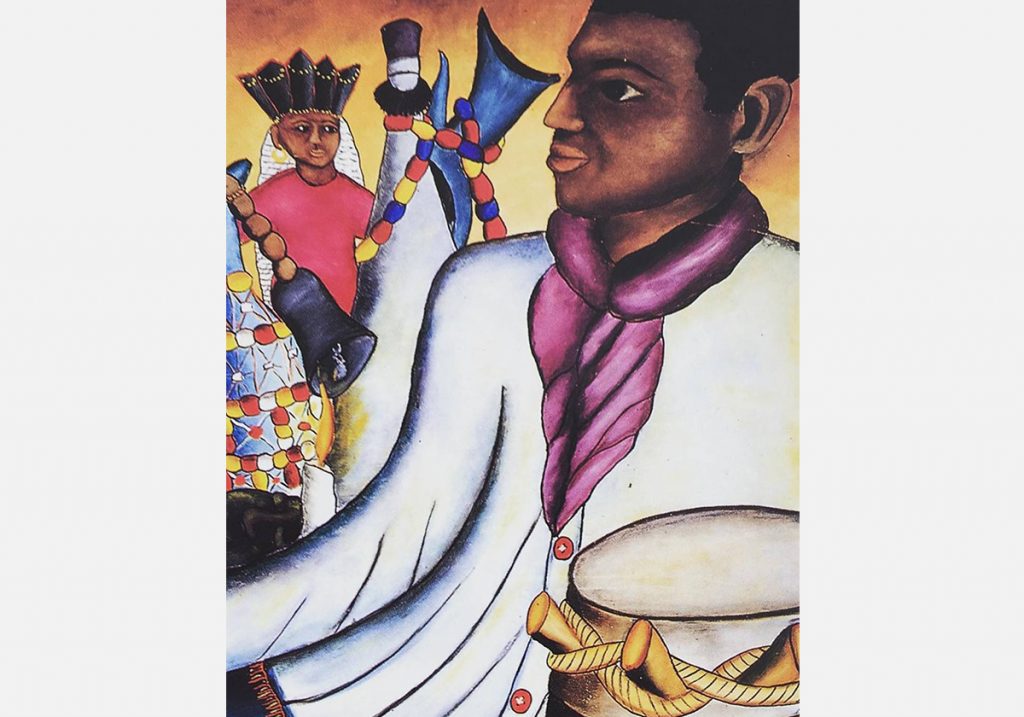

Абакуа — это кубинская инкарнация тайного общества экпе, знаменитых людей-леопардов. Профессор Айвор Миллер, написавший об этом книгу «Голос леопарда. Африканские тайные общества и Куба», в настоящее время налаживает связи между абакуа и экпе. Африканцы с удивлением узнали тайный язык символов своих карибских коллег, уже много столетий оторванных от духовной прародины. На Кубе общество абакуа в меньшей степени играло роль тайного суда, а по большей части было неофициальным «профсоюзом рабов», сообществом взаимопомощи. Позднее его роль свелась к сохранению тайных мистерий и организации зрелищных процессий. В ХХ веке абакуанцы сильно повлияли на ряд музыкальных направлений и танцевальных стилей.

Главный миф общества абакуа связан с божественной тайной, к которой не допускаются женщины. Этот миф стал широко известен благодаря одной из глав книги Гильермо Кабрера Инфанте «Три грустных тигра» (роман написан в 1968 году, полностью на русском вышел в 2014-м). Он повествует о том, как некая принцесса Сикан, наполняя водой в реке свой кувшин, нечаянно зачерпнула в него рыбу Танзе, в которой обитало верховное божество. Танзе умер, и его кожей был обтянут волшебный барабан, а Сикан за кощунство казнили. Ее кожа пошла на другой барабан, на котором никогда не играют, а только украшают его султанчиками из перьев и драгоценностями.

«Поскольку он женщина, следует превосходно украшать его, цветами, ожерельями и каури. Но к его коже в знак вечного молчания пришит петушиный язык. Никто не играет на нем, а сам он говорить не может. Он тайна, он табу и называется он сесерибо», — пересказывает миф о Сикан и Танзе писатель Инфанте.

Замечательная мастерица в технике коллографии (печати эстампов, в которых форма создается с помощью коллажа из различных материалов и текстур на твердой подложке), Белкис Айон из раза в раз рассказывала в своих работах миф о принцессе Сикан и показывала связанные с ним ритуальные практики. Иногда Сикан на ее полотнах отождествляется с Иисусом.

Картины Белкис полны загадочных существ, порой бесполых или двуполых, и у большинства из них нет рта: они хранят тайну, как немой барабан общества абакуа.

Содержание этой тайны — некий голос или рык леопарда, который доносился из кувшина с рыбой-богом и который, как считается, звучит в кульминационный момент тайных ритуалов абакуа. По одной из версий, Сикан, услышав голос из кувшина, посоветовалась с отцом, что ей теперь делать. Он сказал ей молчать и хранить тайну, но девушка разболтала о чуде, из-за чего ее и нашли приверженцы Танзе.

11 сентября 1999 года Белкис Айон застрелилась из пистолета своего отца. Ей было всего 32 года, и она уже была знаменитостью, чьи картины скупали на Венецианской биеннале. Сразу же поползли слухи, что смерть Айон связана с давлением (или черной магией) адептов абакуа, негодовавших из-за визуального разглашения тайн общества. Кубинская полиция проверяла версию о том, что Белкис убили посланцы абакуа и замаскировали расправу под суицид, но она не подтвердилась. По некоторым данным, Белкис была больна ВИЧ, однако ее семья это не подтверждает и заявляет, что причины самоубийства неизвестны.

По иронии судьбы, самую полную художественную визуальную серию, посвященную тайному мужскому союзу абакуа создала женщина. Танцоры мистерий абакуа давно стали туристическим образом, их изображения (картины, открытки, куклы, статуэтки) активно продают всем желающим гостям Острова свободы, а художники не перестают интересоваться этим духовно-магическим орденом. Но никто из них не превзошел работы Белкис Айон в драматической пронзительности и символической насыщенности.

Кубинский кубизм и религия мертвых

Абакуа только одна из афрогенных религиозно-магических деноминаций [тип религиозной организации наряду с церковью и сектой. — Прим. ред.] Кубы. Рабы из Конго и Анголы дали кубинской культуре другую религию — пало (или пало-монте), а потомки народа йоруба — религию оча, больше известную как лукуми, или сантерия. Есть на Кубе и свои вудуисты — потомки рабов народностей эве и фон, создавшие систему арара, и собственно приверженцы гаитянского вуду, члены семей, эмигрировавших с соседнего острова Гаити. Эту пеструю картину дополняет целый перечень спиритических направлений, в разной степени срощенных с африканскими традициями и католицизмом, включая сообщество Muertera Bembe de Sao, о котором религиоведам и антропологам до сих пор известно немногое.

Все эти культы сильно влияют на изобразительное искусство Кубы (как и на литературу, музыку, танцы и другие области художественного), а их последователи по-разному относятся к коммунистической политике, которая продолжает определять судьбу республики. Вот два выдающихся примера: преданный сторонник Фиделя Кастро Вифредо Лам (1902–1982), которого сантерия привела в парижские салоны кубистов и сюрреалистов, и наш современник Хосе Бедиа (род. в 1959 году), уехавший от коммунистов в США и сочетающий формы актуального искусства с наследием пало-монте.

Генеалогическое древо Вифредо Лама синкретическое, как сама афрокарибская культура. Его отцом был китайский торговец, эмигрировавший на Кубу, а матерью — темнокожая мулатка с примесью индейской крови. В 1920-х годах Вифредо переселился в Испанию и стал экспериментировать, подвергая на своих холстах афрокубинскую образность сюрреалистическим приемам. Потеряв жену и ребенка в 1932 году, художник уже никогда не мог заглушить внутреннюю боль. В его работах появился мрак. Вифредо воевал на Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, а после их поражения уехал в Париж. Там он познакомился с Пикассо и его друзьями, а вскоре посетил Мексику, где подружился с Фридой Кало и Диего Риверой. Европейский кубизм, сам многое черпавший в искусстве Африки, сильно повлиял на Лама. В 1940-е годы он получает признание как на Кубе, так и во всем западном мире.

1940-е и 1950-е проходят у художника между Гаваной и Парижем. Он борется с проамериканской диктатурой Фульхенсио Батисты, а после победы революции поддерживает новое правительство, в том числе и своими росписями для резиденции Кастро. До конца своих дней Лам сохранял верность коммунистическим идеям и интерес к сантерии. Афрокубинским культам еще долго пришлось находиться в подполье (их раскрепощению способствовал визит на Кубу папы римского Иоанна Павла II в 1998 году). Впрочем, кубинские коммунисты с самого начала отличались от своих советских единомышленников относительной веротерпимостью: даже масонство не запрещали, хотя оно и перешло под контроль спецслужб.

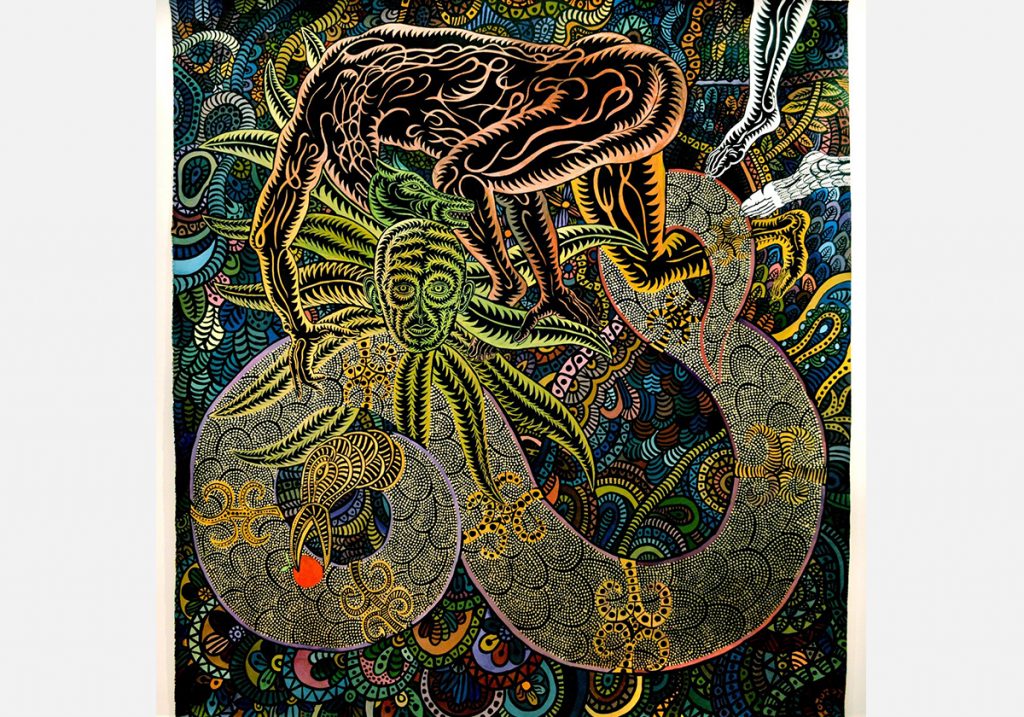

В отличие от Вифредо Лама художник Хосе Бедиа (род. в 1959) пиетета к режиму Кастро не демонстрировал и в 1991-м эмигрировал в Мексику, а двумя годами позже — в США (правда, жизнь коммуниста Ламы тоже в основном протекала вдали от родных берегов, в Европе). Бедиа прославился своим необычным стилем, преодолевшим грань между брутальностью и изяществом, и работами, в котором мир окружающих вещей, будь то ритуальные предметы с конголезскими названиями или летящие через континент аэробусы, предстает в качестве напряженной мистической драмы. Бедиа можно назвать новым анимистом.

Прошлое, настоящее и будущее в работах Бедиа переплетаются и играют друг с другом, образуя причудливые ансамбли. В них задействованы артефакты и формы из различных культур и регистров: архаичное единится с современным, природное с искусственным, виртуальное с насущным, спиритуальное с материальным, серьезное с юмористическим.

Многочисленные духи в антропоморфных и зооморфных образах у Бедиа, как правило, сильные, красивые, воинственные, сексуальные, мускулистые. Это духи во плоти, персонажи пало-монте — религиозной традиции, которую на Кубе многие считают преимущественно колдовством. Сам Бедиа не только исследователь, но и последователь этого культа. Образы художника дышат витальностью, но для него самого, как и для любого приверженца пало-монте, жизнь слита со смертью. Динамика бытия видится адептам пало как череда приливов и отливов Калунги — мирового океана смерти. «Именно мертвые вдохновляют все действа в пало и сантерии, и мертвые дают вспышку всему, что есть красивого и преобразующего», — пишет современный американский антрополог Тодд Рамон Очоа в своей книге «Сообщество мертвых».

Хосе Бедиа монтирует «Фигуру, определяющую свою собственную линию горизонта» в музее Фаулера

В центре культа пало находится пренда — ритуальный котел со сложнейшим набором составляющих, святыня-трансформер, некоторый порядок натуральных сил и символических активностей, нанизанный на дух мертвеца (муэрте). И палеро (последователи пало), почитающие конголезских духов мпунго, и сантеро (последователи сантерии), поклоняющиеся нигерийским ориша, подчеркивают, что без предков нет божественных сущностей (ikú lobi ocha, то есть «мертвый рождает ориша»). Космос пронизывают силы, которые, словно матрешки, начинены душами мертвых. Благодаря такому пониманию духи и божества афрокарибских культов постоянно находятся в теснейшей связи с людьми и легко посещают их тела во время одержимости.

Вудуисты на Гаити говорят: «Христиане идут в церкви, чтобы говорить с Богом, а мы идем на свои церемонии, чтобы становиться богами».

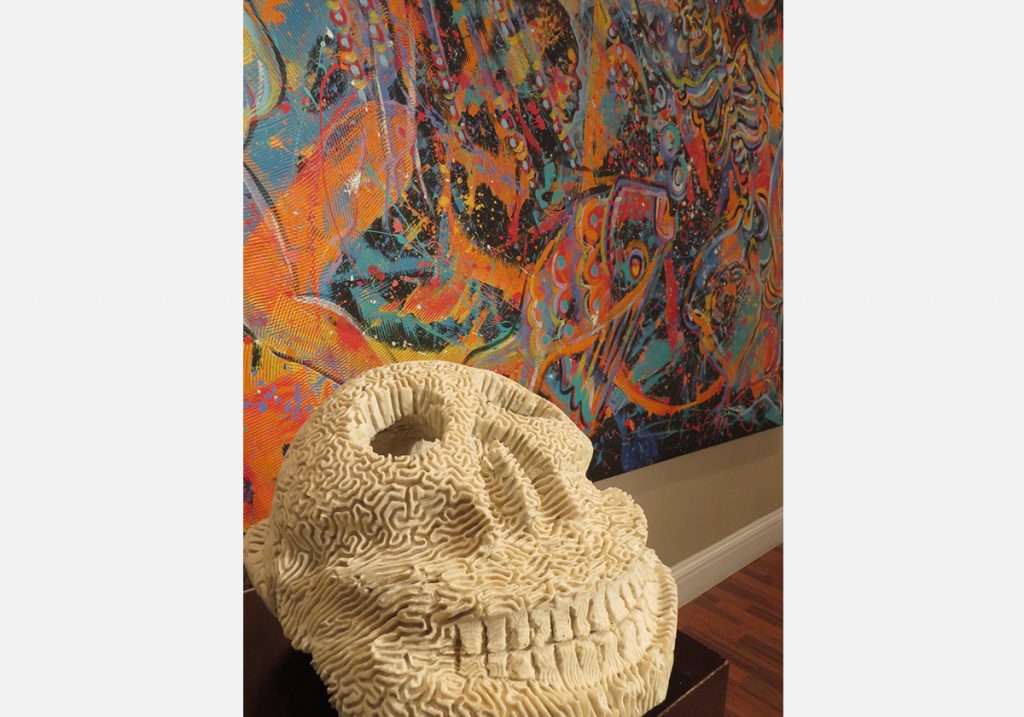

Подобная философия превращений и преодоления онтологических границ лежит в основе художественных концепций современного гаитянского движения Atis Rezistans и его «детского филиала» Timoun rezistans.

Новое барокко — черное барокко

В работах Хосе Бедиа часто встречаются патипембы — сакральные символы пало-монте, которые практики этой религии чертят специальным мелом или другими особыми материалами. Графические символы имеют большое значение во многих афрокарибских культах, в том числе и в упомянутом выше обществе абакуа. Знаменитый исследователь афроамериканской визуальности Роберт Ф. Томпсон считает, эти символы берут начало в культуре народов банту и изначально завязаны на космогонических представлениях, а сами эти представления выражает знак креста в круге (так называемая космограмма Tendwa Nza Kongo) — пространственно-временной континуум, в котором происходят путешествия живых и мертвых агентностей. Также Томпсон связывает с магическими знаками чернокожих жителей Нового Света идеографическое письмо нсибиди, бытующее у ряда африканских племен.

В вуду графические символы называются веве. Они наряду с вышитыми бисером вудуистскими флагами (драпо) были первой самобытной художественной формой у гаитян задолго до «открытия» островных «наивных художников» белыми культурологами. Драпо, как правило, изображают веве, портреты духов, образы священных животных, различные сакральные сюжеты.

Символы веве можно найти на полу вудуистских храмов, на амулетах, на полотнах «наивных художников», их пластику можно разглядеть и за загадочными линиями гаитянских «абстракционистов» из объединения «Святое солнце». Роберт Ф. Томпсон называет веве квинтэссенцией всех форм афрогаитянского искусства и отмечает, что на их форму влияли также колониальные образы. В изящных закорючках и звездочках веве словно бы преломились капризные линии барокко (этот европейский стиль в виде специальных супниц-святынь, вычурных sopera, вошел и в кубинскую сантерию). Так, веве бога металлов и войны Огуна, вероятно, является стилизованным рисунком железной решетки, какие ставили на ворота и окна в XVIII–XIX веках.

В вуду до сих пор принято видеть простой и грубый культ, эстетическое содержание которого сплошь наивно или брутально. Но присмотритесь к прихотливой гармонии веве, и вы найдете деликатность, утонченность и изысканность. Изысканность вуду, в том числе и узорная тема веве, проявилась в работах современной художницы родом из Доминиканской республики Фирелей Баез (род. в 1981).

Историцизм, утонченно-замысловатые необарочные формы и игривый китч можно найти и в магическом реализме Эдуарда Дюваль-Карре (род. в 1954), родившегося на Гаити и бежавшего в США, где он ныне живет и творит.

Психоделический интернационализм Венесуэлы

Магический узел zita отлично иллюстрируют работы венесуэльского художника Генри Бермудеса (род. в 1951), который приобрел известность в 1970-х. Главная тема его произведений — гибридность: одни организмы перетекают в другие в пластичном ритме становления, как бы освященные тайной змеевидностью, спиральностью жизни. Минотавры, кентавры, люди, птицы и растения у Бермудеса существуют как яркие ритмичные формы, напоминающие психоделические видения и фракталы.

Бермудес признавался, насколько сильно повлияли на него фольклор и духовные практики чернокожего и индейского населения страны. В 1977–1979 годах он жил в Мексике, где изучал ацтекскую цивилизацию.

Интернационализм и борьба с расизмом — официальные доктрины социалистической Венесуэлы. Но помимо политического у этих идей есть и народный модус, тесно связанный с искусством, целительскими практиками и религией.

Народная религия Венесуэлы, составляющая оппозицию официальному католицизму, — это культ божества по имени Мария Лионса, иногда называемый «венесуэльским спиритизмом». Культ возник в области Яракуй, но уже давно захватил всю Венесуэлу, слившись с народным католичеством и экспортированной из Кубы сантерией. Есть версия, что прототипом Марии Лионсы является испанская плантаторша Мария Алонсо, проживавшая близ горы Сорто в середине XVIII века. Мария Лионса изображается как сильная женщина, едущая верхом на тапире. Она главная в троице (так называемые tres potencias, три силы). Две другие силы — индейский вождь Гуаикайпуро (Guaicaipuró) и черный раб Фелипе (Negro Felipe), мученики испанского колониализма, после своей насильственной смерти ставшие духами — покровителями бедняков.

На алтарях Марии Лионсы можно встретить самые разные фигурки: от христианской Девы Марии до Одина (так называемый «двор викингов»), от индейских шаманов до «негодяев» (malandros), которые представляют души бандитов, аферистов и убийц. Последователи культа проводят зрелищные обряды на природе, а медиумы в экстатических состояниях протыкают себе щеки иглами и носят угли в руках.

Афрофутуризм: феномен Баския как предчувствие нового мира

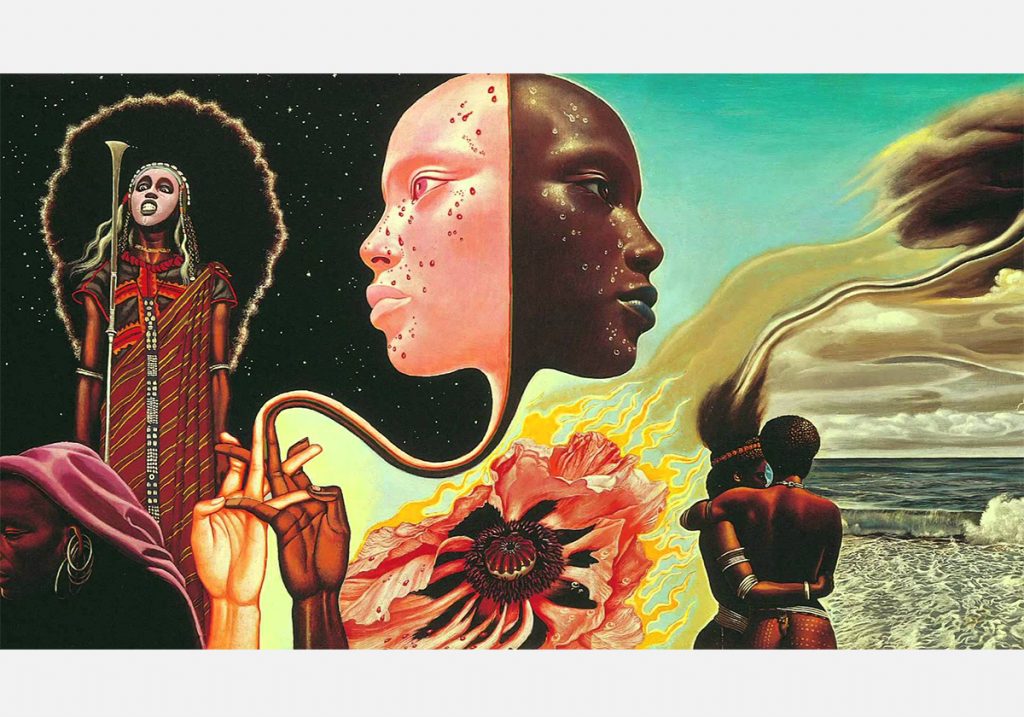

Афрокарибское (и, шире, афроамериканское) искусство, черпающее магию в анимизме и открытое к новым связям внутри космического узла zita, можно считать глобальным ретроавангардным проектом. Причем ретроэлемент сохранился и в выросшем из этого искусства афрофутуризме. Формулируя само понятие афрофутуризма в 1993 году, американский мыслитель Марк Дери поместил эссе о нем в сборник с говорящим названием Black to the Future, название которого скрывает игру слов back («назад») и black («черный»): «назад в будущее» как обращение «черного к будущему». Показав, что действующие в мире футуристические и фантастические модели (которые не только, а возможно, и не столько предсказывают будущее, сколько его конструируют) растут из европейской культуры, Дери предложил им африканскую альтернативу.

Надо сказать, что духовно-магические практики африканцев и афроамериканцев, к которым во многом обращается афрофутуризм, сами по себе довольно технологичны, хотя их технологичность и не научна. К примеру, в основе магии йоруба и сантерии лежит представление о том, что все вещества и сущности в мире представляют собой одну из трех фундаментальных сил (белую, черную или красную), пропорции которых — главный секрет для получения снадобий и составов. А фигурки минкиси из Центральной Африки имеют специальные «загрузки», экран (зеркало) и интерфейсы (цепь, гвозди), по которым происходит соединение телесности минкиси с телесностью жреца-оператора. Разумеется, все эти технологии ориентируются не на таблицу Менделеева или направленный поток электронов, а на магию природы, разлинованную невидимой сетью: в узлах этой сети происходят встречи (и смешения) живых и мертвых, людей и животных, настоящего и прошлого, «вареного и сырого», выражаясь языком культурной антропологии. В этом смысле совершенно органична и магична работа художника-афрофутуриста Эмо де Медейроса — космический (или виртуальный) шлем, сделанный из священных раковин каури, гибрид ритуальной маски и техногенного девайса, позволяющий путешествовать во внутренние миры как во внешние.

Афрофутуризм строится не на слепом восторге перед технологией и прогрессом, но на обращении к исторической (мифологической) памяти, которая, возможно, позволяет конструировать будущее и дороги к нему (политику, экологию, технику) с большей осознанностью.

В XX веке теоретики негритюда искали аутентичную африканскую философию и, как правило, находили вместо логоса танцы, песни и изобразительное искусство, ритм, содержащий растворенную мысль.

В XXI веке африканские культурные формы предъявляют нам мысль, которая оказывается созвучной самым актуальным направлениям: глобальная история, озабоченная метасценариями прошлого и будущего, или «антропология по ту сторону человеческого», ищущая избавления от набившего оскомину антропоцентризма.

Преодоление антропоцентризма в культуре — это программа-максимум деколонизации, которая на более низком, политическом уровне подразумевает освобождение покоренных культур от опекающего их «бремени белого человека». Сторонники деколонизации считают, что избавление от культурно-философского диктата старого белого мира может быть первым шагом к избавлению мира живых существ от диктата человека. Эти идеи смыкаются с борьбой за права животных, трансгуманизмом и постмодернистским проектом по избавлению от субъекта. Активисты деколониального движения заявляют, что на пороге глобального экологического кризиса нужно налаживать новые связи с природой, а на пороге биотехнологической революции — учиться искать сочленения между живым и неживым, органическим и неорганическим (или вовсе пересматривать понятие жизни, как это делает антрополог Эдуардо Кон). Афрофутуризм охватывает самые разные сферы культуры: живопись, кино, моду, музыку, литературу, технологии, гендер и многое другое.

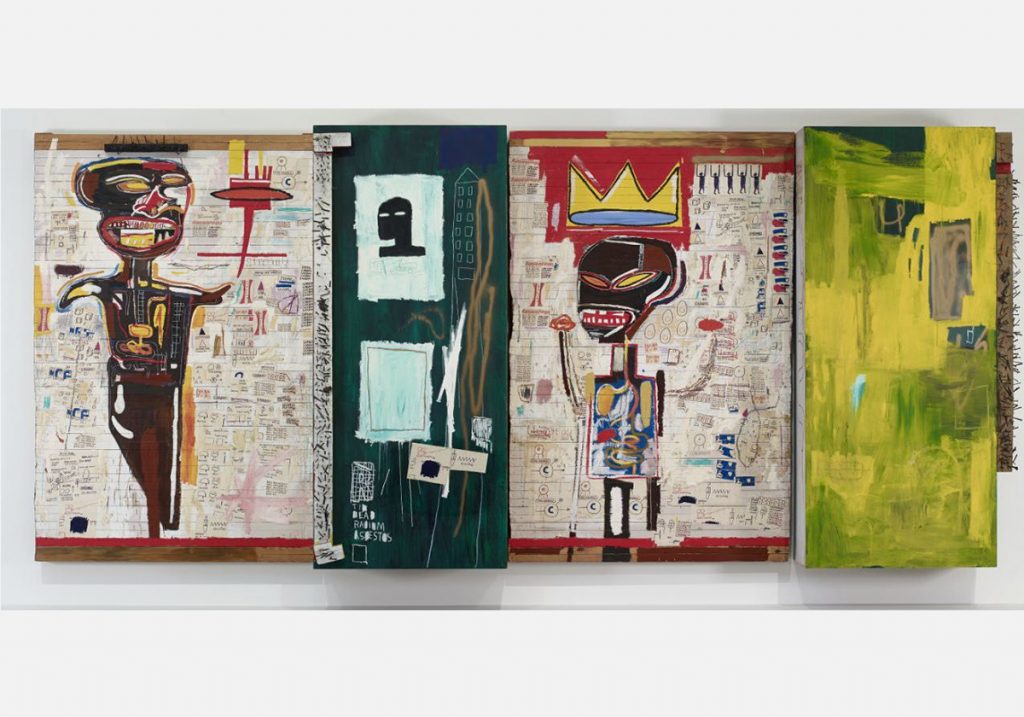

Пророком афрофутуризма по праву считают американского художника с гаитянскими корнями Жана-Мишеля Баския (1960–1988). Баския жил в коробке в Нью-Йоркском парке, когда расписывал стены города остроумными граффити, а затем, в 1980-х годах, был подхвачен галеристами как «самобытный неоэкспрессионист». В те времена Баския подписывался псевдонимом SAMO — Same Old Shit («то же самое старое дерьмо»). На самом деле в вечно юном Баскии не было ничего старого: даже его вудуистские существа с маскообразными лицами и многочисленные скелеты выглядят по-новому, пересобранными, предназначенными к актуальному перерождению, к циркуляции в мире метатекста и информации.

Рожденный в вихре нью-йоркской контркультуры герой картин Баскии — это антисубъект, дивидуум, распавшееся «я», пророческая иллюстрация к тем нейробиологическим открытиям, которых во времена Баскии еще не было и которые заставляют сегодняшних философов говорить о разрушении концепта личности, самого понятия «индивидуум», лежащего в основе старого доброго гуманизма.

В 1982 году Баския познакомился с Энди Уорхолом. Чернокожий художник, парень-буря, он вдохнул новую жизнь в творчество модного мэтра, а тот нашел для Баскии престижные пространства и провел его на олимп славы. Несмотря на попытки Уорхола «обуздать» (выражение из некролога на страницах New York Times) наркоманию Баскии, он умер в расцвете сил от передозировки героином, пережив, однако, осторожного ипохондрика Уорхола.

Художества Баскии — квинтэссенция афроамериканского искусства, узел узлов, клиповое пространство, где встречаются все измерения времени. У Баскии биологическое и техническое смешиваются, детское проникает во взрослое, вещи встраиваются друг в друга, словно в будущей виртуальности, мифологические гибриды обнаруживают себя в авангардных образах, а фигуры и подписи к ним прозрачно диффузны в бесконечной процессуальности становления. Это настоящая «бесовская текстура», яростная греза, в которой интеллектуальные прозрения последних <белых> людей (допустим, Фридриха Ницше и Ролана Барта) эхом наматываются на дробь карибского барабана. Один из самых знаменитых и лучших художников США имел гаитянские корни: нынешнему Белому дому с его бескомпромиссной миграционной политикой стоило бы помнить о Баскии, любой мазок кисти которого стоит всех обывательских страхов и скучных забот представителей так называемого мидл-класса.

Неудивительно, что афрофутуризм, свежий, яркий и альтернативный, привлекает внимание современных исследователей. Особенно восторженно о нем отзываются левые и анархистские авторы, которые считают, что память о колониальном прошлом, с одной стороны, и заряд на диффузию противоположностей, с другой (сущностное содержание афрофутуризма и афроамериканского искусства), помогут человечеству перестроиться на новый постколониальный лад.

Индейцы и афроамериканцы переизобретают будущее, заявляют такие авторы, подмечая, что афрофутуристский проект заключается не в консервации имеющихся форм и отношений, а в том, чтобы использовать культурные ресурсы как среды для мутаций, необходимых в выживании человеческого или постчеловеческого существа.

В этом русле афрофутуристы скорее оппоненты идей негритюда, поскольку стремятся не к поиску или реанимации традиционного, национального, расового, а к созданию поствидового, дивидуального, внесубъектного. По той же причине многие из них, хотя и критикуют расовое и гендерное неравенство, совершенно не разделяют политику идентичностей, лежащую в основе современного социалистического и леволиберального мейнстрима. Таким образом синкретические, диффузно-анимистические алгоритмы вуду декодируются вне религиозно-магического контекста и запускают работу на новом политическом уровне.

Великие географические открытия положили начало капиталистической системе, позволив Европе накопить достаточно капитала для ее запуска. В XVI–XVIII веках из Америки в Европу было поставлено примерно 1700 тонн золота и 73 000 тонн серебра. Около трети этих богатств ушло на финансирование европейского импорта из Азии, благодаря чему глобальные экономические связи стремительно окрепли и привели к оформлению новой системы международной торговли. Католическая Испания потратила колоссальные суммы на возведение прекрасных дворцов и величественных храмов, а также на ведение войны в Северной Европе, но значительная часть денег перетекла к нидерландскому купечеству — главному кредитору испанской короны. В XVII веке Нидерланды унаследовали роль, которую прежде в мировых процессах играли Испания и Португалия, а международные торговые центры переместились с Пиренейского полуострова на север Европы. Католическая контрреформация остановилась, процентный капитал вырвал власть из рук аристократов и передал в руки буржуа, а протестантский прагматизм поспособствовал скорейшему приумножению денег, нажитых на американском золоте и рабовладении.

Карибы были узлом, в котором завязался капитализм.

Закономерно предположить, что история, реализующая созданный этим узлом сценарий, может привести к коренному преображению того, что было связано. Не является ли афрофутуризм, а также побуждающие антропологов к деколониальному дискурсу синкретические культы и их диффузные нарративы элементом такой развязки или даже вероятной причиной появления нового мира? Это не обязательно мистическое предположение о «проклятом золоте» индейцев и не «закон кармы», а простое следование логике процесса (и, если угодно, правилам этнометафизики Конго): точки, в которых связано множество начал, исторические центры силы (zita) вспыхивают в качестве эмерджентных порогов не единожды, во время своего образования («куканга»), но как минимум дважды — еще и во время своего распада («кукутула»). Могут ли латиноамериканские страны (или, скорее, цветные мигранты в США — империи-наследнице Запада), а также запущенные на их почве дискурсы так серьезно повлиять на мир?

Афрокарибское искусство, несомненно, достаточно содержательно и авангардно, чтобы быть источником смыслов и сил в нашу причудливую эпоху, на пороге биотехнической гибридизации, во время осмысления экологических вызовов и ветшания либерального мифа. Вместе с тем активистам, философам и политикам, занятым конструированием постгуманистического мира, стоит учитывать, что многие народы, в отношении и на этнометафизических концептах которых предполагается осуществить деколонизацию, сами имеют исторический опыт колонизаторов, будь то банту, захватившие и подвергшие частичному истреблению пигмеев, или потомки имперских ацтеков и майя, когда-то порабощавших индейцев-соседей.

Среди мотивов духовного наследия и искусства этих народов есть не только избирательная гендерная диффузность, но и жесткая патриархальность, не только шаманское умение преодолевать онтологические границы, но и прекрасно развитые механизмы отчуждения и объективации, не только магическая пластичность анимизма, но и маскулинная воля к власти — разве не колониальностью языка будет выбирать, подсвечивать одно и подавлять, дезавуировать другое?

Впадать в восторженные иллюзии для деколониалиста значило бы реанимировать просвещенческий миф о благородном дикаре, изнанку колониальных идей. Это, в свою очередь, не только недостойно разума, но и вовлекает неевропейские народы в новые режимы идеологической опеки или, хуже того, делает их заложниками очередных авантюр политиков и интеллектуалов, взращенных университетами «первого мира». И афрокарибское искусство в своей цветущей сложности — отличное свидетельство против такого рода упрощений и обобщений.