Тело или мясо: как происходило расчеловечивание обнаженной натуры в истории искусства

Образ человеческого тела в искусстве менялся на протяжении веков. Мастера Античности ценили калокагатию — гармонию физических и душевных достоинств, а XIX–XX столетия подарили нам целый парад «монстров» — неконвенциональных тел. Гармоничное и атлетичное, деформированное и больное или вовсе похожее на кусок мяса — тело было разным. О том, как менялся образ тела в искусстве и как человек стал глиной, рассказывает искусствовед и автор телеграм-канала «бесполезный гуманитарий» Анастасия Семенович.

Отношение к человеческому телу в XXI веке становится все более трепетным. Среди трендов — телесноориентированные терапии, отказ от изнуряющих тренировок, диет и прочей дрессировки тела в пользу любви к нему, чуткости и заботы. Как получилось, что человеку нужно восстанавливать связь с собственным телом и причем тут искусство? Постараемся разобраться.

Люди веками изображали человеческое тело и осознавали мир как сомасштабный себе.

В Европе со времен Античности единицы измерения были антропоморфными — палец, локоть, стопа. Русская система мер также была основана на пропорциях человеческого тела — локоть, аршин, сажень (косая или маховая).

С конца XVIII века мир постепенно перешел на метрическую систему, но не всем нравился этот стандарт. Например, архитектор Ле Корбюзье (1887–1965) придумал модулор — систему мер, основанную на человеческом теле. Он хотел, чтобы пропорции в архитектуре и механике были сомасштабны человеку.

Анализируя искусство, можно заметить, что периодически представление о человеческом теле претерпевало серьезные трансформации. Заметный сдвиг произошел в XIX–XX веках. Развитие технологий, научные открытия, рост мегаполисов и две мировые войны необратимо изменили самосознание человека и то, как художники показывают тело. В каком-то смысле сегодня культура собирает осколки после расчеловечивания тела в XX веке.

Веками в разных культурах антропоморфные изображения имели символическое значение: от древних идолов и Венеры Виллендорфской до античной скульптуры, «Давида» и «Родины-матери». Люди Античности представляли богов человекоподобными, ренессансный гуманизм ставил человека в центр мира. Обращаясь к телу, художники видели его как нечто целостное и достойное эстетизации. Искусство тех эпох сформировалось внутри системы языческих античных и христианских образов, а их объединяло изображение богов и святых как людей. Таким образом, то, что сегодня в европейском искусстве прошлого называют объективацией, можно считать и любованием телом, олицетворяющим божественный промысел.

Именно эта универсальность — причина популярности образов «Дискобола», «Давида», Венер, Аполлонов, благодаря которой они появляются в самых разных контекстах. На знаменитой картине Эжена Делакруа (1798–1863) «Свобода, ведущая народ» (1830) Свобода показана как женщина с голой грудью. И это тот случай, когда уместнее говорить не про объективацию женского тела, а о том, что тело становится символом идеи; то же касается и Марианны — женского образа, символизирующего Французскую республику.

Это понимание тела разделяют классицизм и академическое искусство — в них телесность как таковая замещена неким скульптурным «благородством». Перед нами не конкретная женщина, а идея, и женское тело для нее — условная форма.

Но такая телесная отвлеченность характерна не для всех старых мастеров. Некоторые художники писали живое тело с кровью и ранами — например, тело Иисуса, — и тогда оно должно было вызывать острые, противоречивые ощущения. На картине Караваджо (1571–1610) «Уверение Фомы» (1600–1602) апостол Фома давит пальцами в рану Христа, и зритель видит, как оттопыривается изнутри кожа. Последователи Караваджо предлагали и более радикальное прочтение сюжета, когда Иисус раскрывал рану перед зрителем, как на картине Джованни Антонио Галли, «Христос, демонстрирующий свои раны» (ок. 1630). Там Иисус (или художник) буквально предлагал зрителю заглянуть в его рану.

И у Караваджо, и у Джованни Антонио Галли изображение божественного соседствует с изображением буквальным. Эта так называемая барочная чувственность в упомянутых работах доведена до предела. Барокко сформировалось на сломе эпох, в Новое время, и подарило много пограничных образов, в которых художников завораживало разрушение телесной оболочки. В московском ГМИИ им. Пушкина вы можете увидеть «Аполлона и Марсия» (ок. 1665) Луки Джордано (1634–1705). На картине Аполлон сдирает кожу с Марсия, проигравшего ему в музыкальном состязании. Бог буквально просовывает ладонь между кожей и мышцами сатира, кажется, что он щупает изнутри его подмышку и внимательно смотрит на искаженное лицо соперника. И обратите внимание, что пытку нам показывают как процесс — зритель должен нутром прочувствовать происходящее. Барочная эстетика интересна тем, что понимает тело в гуманистически-одухотворенном ключе и при этом готова рвать его «по живому». Такая телесность и вовлечение зрителя в пытку совсем не похожи, например, на средневековые изображения — зачастую кровавые, но плоскостные и условные.

Сегодня кажется, что барочная телесность Нового времени ближе к современности, чем скульптурные, «гипсовые» тела классицистов. Это наглядный пример того, как после разлома эпох вновь формируется конвенциональная эстетика. Так после бурного XVII века, который залезал зрителю под кожу, верх в европейском искусстве взяло все же псевдоантичное тело. Целостное, условное и иногда похожее на гипсовый слепок или фарфоровую статуэтку. На такой традиции базировались академические системы, а Караваджо считался слишком натуралистичным и был не в почете, как и прочее экстремальное барокко.

Новый виток телесной буквальности связан с реализмом. Это направление появилось во Франции. Гюстав Курбе (1819–1877) писал каменотесов и купальщиц, фраппируя привыкшее к салонной живописи общество. Во втором томе исследования «История тела» (под редакцией Алена Корбена, Жан-Жака Куртина и Жоржа Вигарелло) авторы указывают на сходства и различия между, с одной стороны, телами на картинах классицистов и романтиков, а с другой — телами Курбе. Курбе хочет сотворить красоту из безобразия или, что еще хуже, из посредственности, не приукрашая ее, и желание «творить красоту» сближает его с классицистами — Давидом и Энгром, а также с романтиком Делакруа.

Но при этом Курбе лишает тела флера академического «прекрасного», чтобы донести до зрителя ощущение телесного присутствия героев картин. Добивается этого он в том числе техникой: по сравнению с тем же Делакруа его краски кажутся землистыми, плотными, матовыми.

Такая живопись — не прекрасная многоцветная иллюзия, и если смотреть ее после, скажем, Тициана, ощущения будут такие, как будто во рту резко пересохло.

Но есть у Курбе и общее с мастерами прошлого. Соавтор «Истории тела» Анри Зернер замечает, что женское тело на картине Курбе «Купальщицы» (1853) очень похоже на тела с картин Питера Пауля Рубенса (1577–1640). И это точная ремарка — Рубенс был мастером барокко, которое видело тело совсем иначе, чем было принято в XIX веке. Зернер также цитирует журналиста Эдмона Абу, который писал про купальщицу Курбе: «Это не женщина, а мясистый ствол неокоренного дерева».

Современный зритель привык к реализму и буквальности — в том числе благодаря фотографии и кино. Этот метод в сознании зрителей и художников неразрывно связан с натурными штудиями и кажется органичным для изображения тела в искусстве. Но в позапрошлом веке появление реализма было маркером разлома, как когда-то экстремальные образцы барокко. Академическая манера предполагала изображение «изящной природы» — штудии штудиями, но натуру полагалось облагораживать, «возвышать». Анри Зернер пишет, что ирония «Купальщиц» «больно ударяет по высокой живописи: на картине толстая представительница буржуазии, решившая искупаться в скудном ручейке; на траве рядом развалилась ее обрюзгшая служанка, и они обмениваются жестами, которые потрясенный Делакруа отказывался понимать: „Что обозначают эти две фигуры?“».

Конечно, зрителям не понравились неприукрашенные тела. Но, кроме того, в реакции на Курбе есть негодование из-за лишения тела чего-то условно божественного. Определение «мясистый ствол» близко просто к слову «мясо» — можно сказать, критики Курбе защищали старую картину мира, в которой было больше божественного присутствия, а человек не чувствовал себя одиноким и незащищенным. Драма барокко была в кромсании божественных тел, реализм же снизил пафос, в его телах нет ничего, что «возвышало» бы человека.

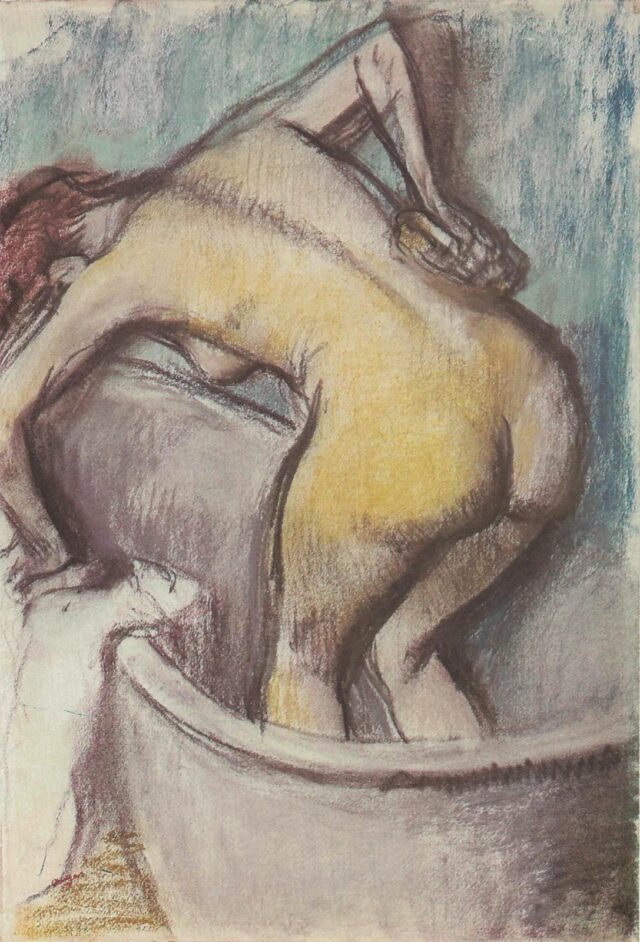

В той же «Истории тела» авторы отмечают телесность героинь Эдгара Дега (1834–1917) — пишут про их «усталость и телесную скуку». Для девушек Дега уход за телом — и правда не прелестный ритуал, за которым будто подглядывает вуайерист, а рутина. Даже если вы за ними подглядываете, этим женщинам безразлично.

Анри Зернер пишет о Дега: «Он демонстрирует суровую реальность жизни женщин, единственным капиталом которых является собственное тело; поэтому они осознанно осматривают его, ласкают и натирают».

Схожее ощущение изношенности изображенного тела есть и в работах Анри де Тулуз-Лотрека (1864–1901).

Тонкое наблюдение о трансформации образа тела у Дега сделал искусствовед Лео Стайнберг (1920–2011), описывая выставку восковых оригиналов скульптур художника. Стайнберг уточняет: «Незабываемые фигурки обнаженных девушек и лошадей были созданы теряющим зрение стариком». Дега работал буквально наощупь, и обнаженность этих фигур не была похожа на плавную античную или ренессансную. «Возникающие тела, казалось, сбросили свою кожу или не надели какую-то внешнюю оболочку, — пишет Стайнберг. — Они не просто были обнаженными, но столь абсолютно выражали свою физическую природу... <...> По сравнению с этими восковыми статуэтками все обнаженные статуи, которые я видел, выглядят почти экзоскелетами, затверделой, закаленной временем оболочкой внешней анатомии, скрывающей тело под своего рода античными доспехами».

XX век привел к тому, что целостность кажется неестественной, поэтому псевдоантичные тела кажутся неактуальными и даже ненастоящими — «экзоскелетами». С тел содрали кожу, как Аполлон с Марсия, но теперь это обыденность, а не болезненное переживание. Мегаполисы приучили человека к виду изношенного тела — как у проституток Дега и Тулуз-Лотрека. Связь тела и души, о которой европейцы рассуждали с античных времен, в массовом сознании вылилась в уродливую форму физиогномики. Итальянский психиатр Чезаре Ломброзио (1835–1909) широко популяризовал представление о «прирожденном преступнике» — человеке, по внешним признакам которого можно определить склонность к преступлению. Физическая «ненормальность» (даже неправильная форма черепа) таким образом, определяла необходимость «исправления» или уничтожения таких людей. Негативная евгеника была изобретена вовсе не в фашистской Германии — у подобных идей было много последователей в Европе и США .

Таким образом тело, не подходившее под «нормальные» стандарты, расчеловечивалось, лишалось достоинства.

Возвращаясь к Дега, скажем, что его «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица» не только не соответствует канонам красоты или является примером реализма, но и обладает внешними признаками «дегенерации».

Одновременно с утверждением реализма в живописи и тогда же, когда Дега работал над скульптурами, в Европе и Северной Америке расцветает культура демонстрации «живых феноменов» и «уродов». В третьем томе «Истории тела» авторы пишут: «Посещение ярмарочных монстров становится банальным явлением среди других семейных развлечений. На этих зрительных праздниках, каковыми являлись народные сборища конца XIX века, было где разгуляться любопытству зевак. Перед их взором представало целое нагромождение странностей человеческого тела: „живые феномены“, необычные уродства людей и животных, которых демонстрировали в балаганах, заспиртованные в банках театрологические образцы или половые патологии, выставлявшиеся в анатомических восковых музеях. <...> Находясь на стыке наивной антропологии, ярмарки человеческих органов и музея ужасов, демонстрация монстров имела успех». Театрализация «монстров» и жадное внимание к ним вновь, как и в XVII веке, говорит об историческом разломе. Читая описания балаганов конца XIX века, нельзя не вспомнить работу Хосе де Риберы (1591–1652) «Магдалена Вентура с мужем и сыном» (1631).

В XIX веке в монстры записывали представителей неевропеоидных рас и гермафродитов, носителей разных патологий и просто людей других культур. Хотя европейским и американским «белым людям» полагалось осознавать свою «цивилизованность» рядом с монстрами, вид болезней и неконвенциональных тел их завораживал. В парижском анатомическом музее восковых фигур, открывшемся в 1856 году, был раздел, посвященный венерическим заболеваниям. Жан-Жак Куртин, соавтор «Истории тела», так пишет об этом явлении:

«Именно монструозность провоцировала смутную привлекательность этого зрелища: патологическая гибель, телесные разрушения и зияния, погружение человека в деформированную болезнью, раздувшуюся плоть».

Интересно, что кино, где мы привыкли видеть красивых актеров, в которых влюбляются миллионы фанатов, в начале XX века, наоборот, фиксировало «уродливых» балаганных артистов. Люди полагали, что через какое-то время благодаря прогрессу среди людей не останется «монстров» и «уродов» — значит, нужно сохранить их для потомков на кинопленке. И успеть посмотреть диковинку вживую, конечно. XX век показал, насколько самонадеянными были эти мысли, и заставил людей сомневаться в прогрессе как таковом.

Капитализацию «монстров» и масштабные «шоу уродов» можно считать каким-никаким расширением границ нормы, в сердце которой — по-прежнему привычный человек, разве что уставший от мегаполиса и «поношенный». Да, граница нормы, как и в XVII веке, стала зыбкой, но все же человек — не мясо. Главный вклад в расчеловечивание привычного тела внесли войны и геноциды XX века. Первая мировая стала шоком для Европы из-за невиданного масштаба мобилизации и средств ведения войны.

Авторы «Истории тела» напоминают, что в начале Первой мировой образ войск еще оставался довольно куртуазным: солдаты сражались, стоя ровно и прямо (так было удобно стрелять из ружей XIX века и перезаряжать их), признаком хорошей подготовки считалась неподвижность и жесткость построения, а форма должна была быть чуть ли не нарядной — яркие краски, блестящие детали и красота мундира подчеркивали «ценность тела солдата». В батальной живописи XIX века мы видим множество изображений войск, где художники показывают именно четкость строя, яркие мундиры и марши.

Когда после Первой мировой Комитет по британским военным мемориалам заказал американскому художнику Джону Сингеру Сардженту (1856–1925) картину в память о жертвах войны, он написал полотно «Отравленные газами» (1919). Солдаты в форме маскировочного окраса идут с перевязанными глазами, держась друг за друга, на первом плане вповалку лежат другие раненые. Ритм композиции жутковато перекликается со старой батальной живописью, которая показывала ровный красивый строй. Только здесь не нарядные солдаты, а ослепшие и раненые, неотличимые от мертвых тел и даже от цвета земли. Форма больше не «подчеркивает ценность тела», а быть видимым и стоять прямо в условиях современной войны опасно.

«Военное тело» отныне не нарядное, не стоит гордо и прямо и может исчезнуть в земле почти незамеченным. Огромно и количество покалеченных тел после Первой мировой. Воевавшее тело не просто ненарядное и непрямое, оно лишено целостности.

Кошмаром Первой мировой стали химические атаки: газ разъедал тела, солдаты, которые уходили на войну сильными и здоровыми, теперь сами напоминали «монстров». Деформации видны в живописи экспрессионизма — этот стиль отчасти развивал мысль, которую Лео Стайнберг озвучил, размышляя о Дега: целостное тело, даже реалистическое, больше не отражает сути. Посмотрите на находящихся в Русском музее «Инвалидов войны» (1926) советского художника Юрия Пименова (1903–1977) — это и правда будто балаганные монстры. Невозможно представить их со здоровыми и крепкими довоенными телами; то, что с ними произошло — необратимо, говорит живопись. Прогресс, в котором люди были так уверены, не искоренил монстров, а умножил их. Более того, европейцы, привыкшие быть зрителями в балагане, сами стали монстрами.

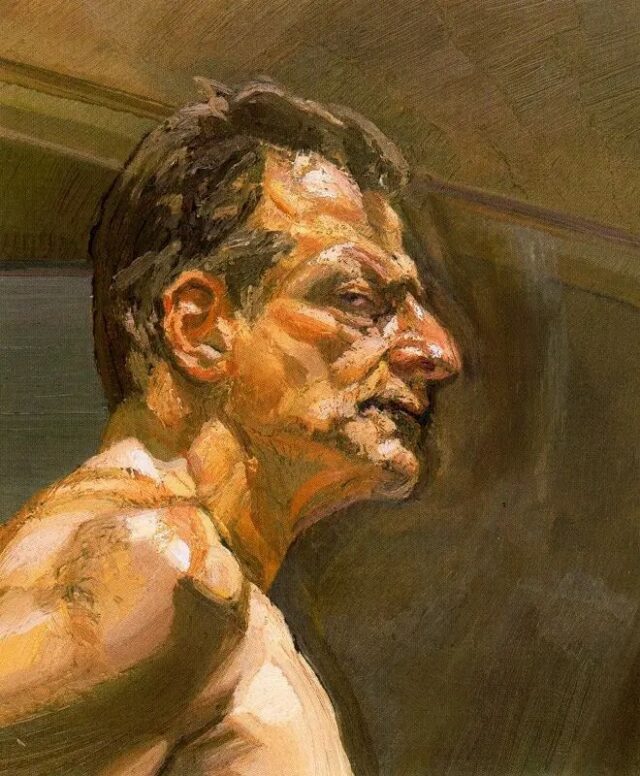

Характерно и появление в XX веке Лондонской школы, к которой относят таких художников, как Люсьен Фрейд (1922–2011), Паула Регу (1935–2022), Фрэнсис Бэкон (1909–1992), Франк Ауэрбах (род. 1931) и других. Школой это явление называют условно — одним из критериев принадлежности к ней считается фокус на изображении человеческого тела. Когда в 2019 году в ГМИИ им. Пушкина проходила выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа», авторы каталога писали, что бойня Второй мировой изменила мировосприятие нескольких поколений художников. Тут сошлись образы униженного, раненого тела, которое разрушают новейшие вооружения, и представление о людях как о биомассе. В этом видении нет бога. В Лондонской школе видели также стремление противопоставить тело как «природное» начало растущему техницизму человечества.

А еще авторы привели цитату Фрейда, которая могла бы подойти и живописи Гюстава Курбе: «Я хочу, чтобы краска работала как плоть. Если не слишком управлять моделями, а просто сосредоточиться внимание на их физическом присутствии, могут произойти интересные вещи. Вы обнаружите, что ухватили в них нечто, о чем никто из вас [двоих] не догадывался». Фрейд пишет фигуры, далекие от канонов, и глядя на них, можно вспомнить работы Курбе — так же, как глядя на Курбе, можно подумать о Рубенсе. Возможно, это спорная цепочка, но по ней видно угасание «божественного» в изображении тела.

Знаменитую выставку «школы», открывшуюся в 1976 году, художник Рон Б. Китай озаглавил «Человеческая глина», подчеркивая отношение художников к плоти. Именно к плоти, а не к человеку. Претензии к Курбе, написавшему женщину как «мясистый ствол», меркнут рядом с «глиной». Тем не менее, перед нами снова человеческие фигуры, в каком-то смысле можно говорить об очередном витке реализма как о реакции на абстракционизм и другие течения, отказавшиеся от фигуративности.

Люсьен Фрейд часто упоминал Микеланджело. Но, как пишет Максим Кантор в статье для каталога московской выставки: «Микеланджело предпочитал писать нагие фигуры, поскольку нагота в его представлении не постыдна, но, напротив, — величественна. Фрейд тоже любит писать плоть, но по иной причине. Плоть в трактовка Фрейда греховна, подвержена порокам, беззащитна перед временем, человеческое тело не прекрасно. Фрейд рисует, как человеческое тело ветшает и умирает. Фрейд атеист, если он и считает, что смертный человек похож на Бога, то лишь тем, что оба смертны: как умер Бог, так и человек тоже однажды станет прахом». Микеланджело «одухотворяет мышцы», а Фрейд видит несостоятельность «античного и христианского проектов».

«Фрейд пишет увядание биологического вида „человек“: чудо преображения не состоялось».

Затрагивая веру, уместно вспомнить серию работ португальской художницы Паулы Регу, посвященную подпольным абортам. Она показывает женщин обессиленных и мучающихся, раскинувшихся на кушетках и складных стульях. Если связать их с «Происхождением мира» Курбе, получится, что с точки зрения Регу рождения (одухотворения) зачастую не происходит, есть только страшные, хотя и не всегда доступные взору пытки.

Образов тела в искусстве бесконечно много, они связаны в том числе с идеологией. Главный скульптор Третьего Рейха Арно Брекер (1900–1991) показывал могучих арийцев, советские мастера «сурового стиля» показывали людей крепкими, плотными, монументальными. Нарастающая «неодухотворенность» тела требует или заменить веру в бога идеологией, чтобы формально сохранить псевдоантичный/христианский образ, или смотреть на тело принципиально иначе. Примерно так делает постгуманизм — мировоззрение, согласно которому человек, во-первых, не центр вселенной, во-вторых, эволюционирует как вид. Здесь можно увидеть надежду на новое «сотворение», чудо, божественное прикосновение. Современные практики art&science, искусства на стыке с наукой, действительно энергично ищут для человека новые возможности. Правда, там редко встретишь изображение тела. Да и зачем — когда эволюционируем, тогда и изобразим.

Мир изменился больше, чем человек — вернее, человек изменил мир больше, чем себя. У нас все еще по две руки и ноги, средняя продолжительность жизни в развитых странах растет, но люди по-прежнему стареют и болеют. Мы совсем иначе видим себя во Вселенной, чем люди XIX века, раннего Нового времени и тем более — Античности. Постгуманизм лишь зафиксировал ощущение, что человек перестал быть центром мира. Наверняка многие скучают по временам, когда мир был конечным, ведомым богом, а тело было не увядающей тушей, а одухотворенной мышцей. И, конечно, эти люди надеяться на чудо. Так что расцвет телесных практик и актуализацию заботы о теле можно считать реакцией на XX век, покалечивший миллионы людей, лишивший их веры в прогресс и/или бога.