Михаил Покровский: вождь советской истории

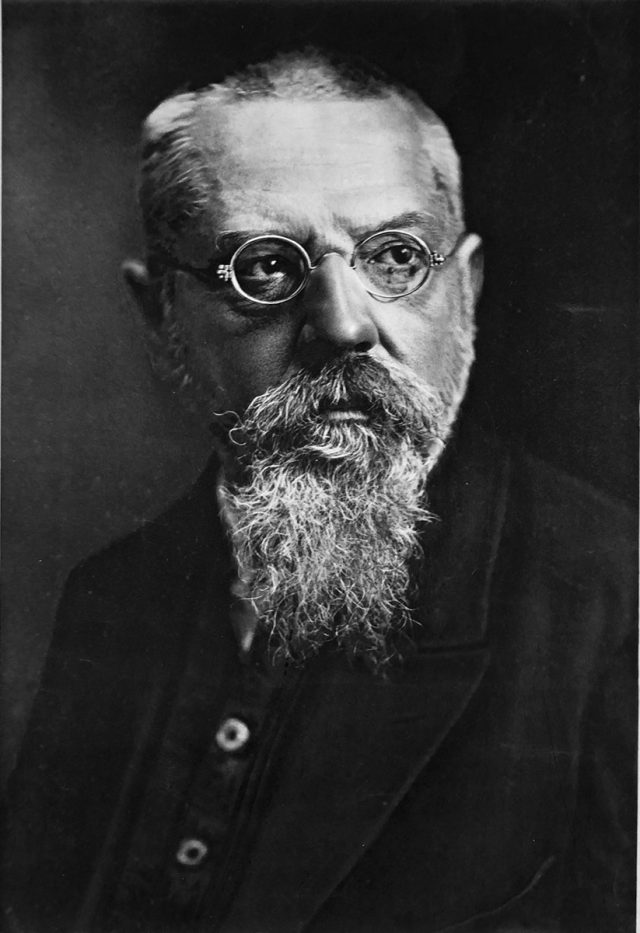

Приход большевиков к власти в России в 1917 году стал для страны переломным моментом во всех отношениях. И наука, особенно история, не была исключением. Теперь бал правил марксизм, и именно с его точки зрения следовало смотреть на прошлое страны. Главная роль в создании советской исторической науки выпала Михаилу Покровскому — ученику Василия Ключевского и старому большевику. Его влияние на историков было настолько большим, что в 1920-е годы сформировался даже локальный «культ личности». О том, как Покровский пришел к марксизму, в чем заключался его взгляд на историю России, как он создавал свою школу и что случилось с его наследием после смерти — в материале Никиты Николаева.

Дворянин открывает для себя марксизм

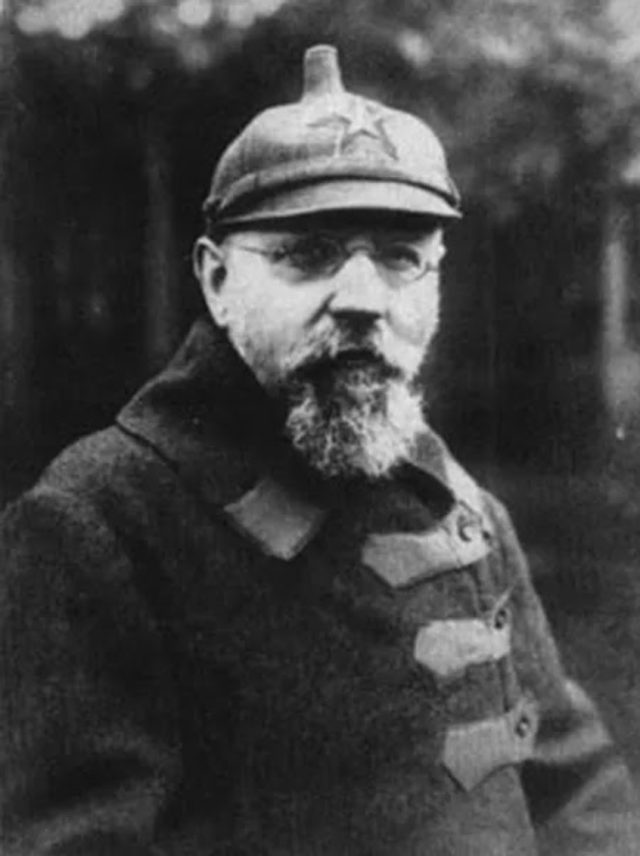

Михаил Покровский родился в Москве в 1868 году. Его отец, Николай Покровский, был дворянином, статским советником и служащим московской таможни. Благодаря этому юноша смог получить лучшее для своего времени образование. Будущий историк закончил с золотой медалью 2-ю Московскую гимназию, из стен которой вышло немало будущих политиков и деятелей культуры. Например, Антон Чехов и Александр Гучков вполне могли пересекаться в ее коридорах с будущим отцом советской исторической науки.

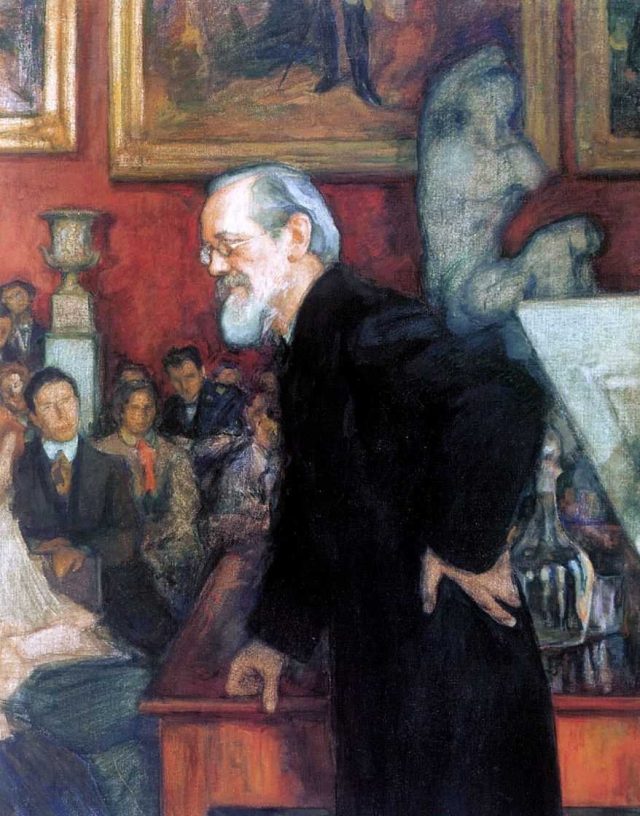

После выпуска из гимназии в 1887 году Покровский поступил в Московский университет на историко-филологический факультет. Среди преподавателей главной звездой вуза был Василий Ключевский, чьи лекции собирали полные залы. В это время формировалась его собственная школа — учениками Ключевского можно назвать Павла Милюкова, Юрия Готье, Сергея Бахрушина и многих других исследователей, как оставшихся в России после революции, так и эмигрировавших. Среди них был и Михаил Покровский, учившийся прилежно и закончивший первую университетскую ступень в 1891 году более чем успешно. О том, каким он был в студенческие годы, уже после смерти Покровского вспоминал Милюков:

«Покровский, один из самых младших участников, обычно угрюмо молчал и всегда имел какой-то вид заранее обиженного и не оцененного по заслугам. Я думаю, здесь было заложено начало той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он потом проявил, очутившись у власти».

Новая московская историческая школа разработала свой подход к изучению прошлого.

До этого исследователи делали фокус на развитии государства и особое внимание уделяли изучению нормативных актов (законов и указов). Теперь историки изучали прежде всего социально-экономическое развитие страны.

Ключевского и его учеников в каком-то смысле можно назвать первыми историческими социологами. Сказались как общественный заказ (Россия упорно шла по пути модернизации), так и достижения западной науки. Среди повлиявших на эту школу ученых был и Карл Маркс, который видел главный двигатель исторического прогресса в борьбе классов.

Ключевский и его ученики не были марксистами. В исторической науке того времени изучение экономики и общества было важнейшим направлением для исследователей любых политических предпочтений. Покровский также в первые годы своих научных изысканий придерживался мейнстрима московской исторической школы. Он писал рецензии на работы своих коллег, читал лекции на разных московских курсах и готовил диссертацию.

Покровский заинтересовался трудами марксистов и часто использовал их при подготовке своих лекций. Сначала это касалось так называемого легального направления — работ Петра Струве, автора манифеста Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), и Михаила Туган-Барановского. Учитывая фокус университетской программы, такой дрейф Покровского не был случаен — легальные марксисты во многом продолжили сложившийся в научном сообществе тренд на социальные и экономические исследования. Однако вскоре историком заинтересовались в царской охранке. А в первые годы XX века начались проблемы: сначала Московский университет отказался допустить Покровского к защите, а позднее московские власти запретили исследователю выступать с лекциями в учебных заведениях.

Это привело к радикализации взглядов Покровского, который в первые годы своей профессиональной деятельности был тесно связан с либералами. Но даже после того, как власти начали мешать его карьере, он решился принять активное участие в земском движении и тесно взаимодействовал с будущими членами либеральной партии конституционных демократов. Постепенно взгляды Покровского уходили всё больше влево. Особенно ярко это отразилось в критической статье, посвященной труду его учителя, Василия Ключевского, под названием «Курс русской истории» (1904). Покровский обрушился с критикой на авторитета, при этом обсуждение основных положений книги велось с точки зрения марксизма.

В 1905 году историк окончательно разорвал отношения с либералами, вступил в РСДРП и отправился в Швейцарию за нелегальной литературой, где впервые встретился с Владимиром Лениным. Вернувшись в Россию, Покровский с головой погрузился в подпольную партийную работу — тем более, что уже вовсю разворачивались события Первой русской революции. Партия нашла ему применение прежде всего как талантливому оратору и лектору. Николай Бухарин впоследствии вспоминал:

«...то были продуманные, блестяще аргументированные, изящные и вместе с тем разящие удары. Коротко остриженный, посматривающий слегка подслеповатыми глазами сквозь очки в простой оправе, Михаил Николаевич действовал прямо как „мать свята гильотина“ по отношению к своим оппонентам».

Бухарин же придумал историку прозвище «профессор с пикой», которое закрепится за Покровским вплоть до самой смерти.

На службе революции

В конце 1905 года, после разгрома декабрьского восстания в Москве, Покровскому пришлось покинуть страну под угрозой ареста. Некоторое время историк провел в Финляндии с Лениным, после чего жил во Франции и Италии.

В мемуарах он не без удовольствия вспоминал, как носил чемоданчик будущего лидера Советской России.

Живя за границей, ученый активно взаимодействовал с социал-демократической эмиграцией и продолжал свои научные изыскания. Вместе с этим он активно читал лекции — в частности, в партийной школе, организованной на итальянском острове Капри.

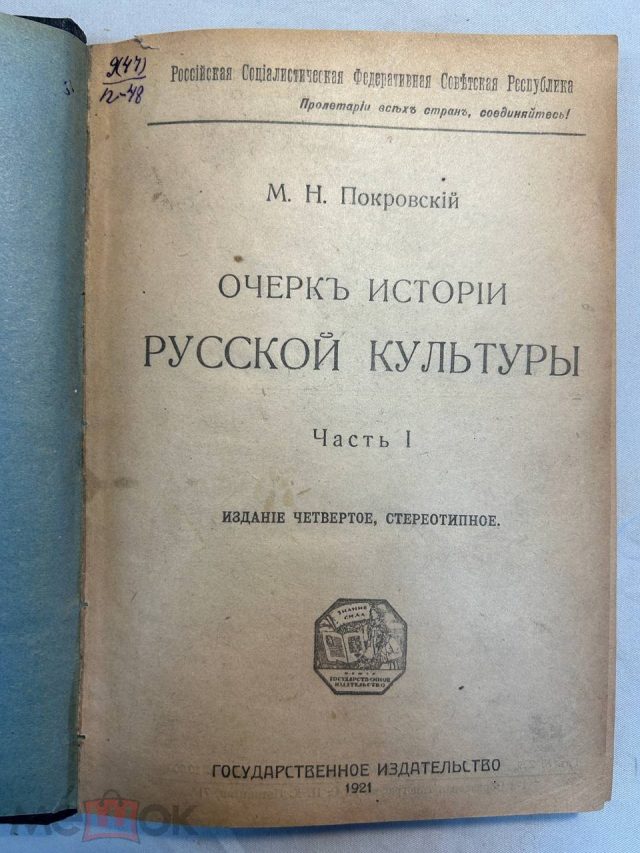

В годы эмиграции Покровский сблизился с Львом Троцким, будущим создателем Красной армии, который тогда пытался примирить большевиков и меньшевиков в рядах РСДРП. Вместе с Троцким Покровский работал в журнале «Борьба», редактировал тексты Владимира Ленина — в частности, один из самых знаменитых трудов вождя российского пролетариата, «Империализм как высшая стадия капитализма». Именно в эмиграции Покровский постепенно пришел к своей марксистской трактовке истории России — он впервые поставил прошлое страны на рельсы формационного подхода в «Очерке истории русской культуры» (само название относит к известному, почти одноименному труду Павла Милюкова).

Покровский обращал особенно большое внимание на внешнюю политику страны, в особенности на завоевательные войны и акты угнетения других народов. Цари в его изложении были весьма недобрыми персонажами, агентами «торгового капитализма», эксплуатировавшего крестьянство ради получения сверхприбыли. Досталось и Петру I, который в сталинское время превратится в «хорошего царя». По Покровскому, царь-реформатор, как и другие монархи, действовал в интересах торгового капитала, причем иностранного:

«В России конца XVII века были налицо необходимые условия для развития крупного производства: были капиталы — хотя отчасти и иностранные, — был внутренний рынок, были свободные рабочие руки. Всего этого слишком достаточно, чтобы не сравнивать петровских фабрик с искусственно-выгнанными тепличными растениями. <...> Самодержавие Петра и здесь создать ничего не сумело».

Так в общих чертах вырабатывались основополагающие догмы советской исторической науки, которую было суждено строить Михаилу Покровскому на обломках имперских университетов.

Уже в годы Первой мировой войны Покровский становится активным сторонником Владимира Ленина. Он соглашался с утверждением лидера большевиков, что империалистическая война обязана перейти в гражданскую, а через последнюю власть пролетариата установится во всем мире. До августа 1917 года Покровский оставался за границей, помогая политэмигрантам вернуться на родину. В сентябре он прибыл в Москву и активно включился в работу местной большевистской организации. Историк работал и во время Октябрьского переворота — публиковался в газетах, помогал составлять обращения к населению.

«Профессор с пикой» показал себя преданным большевиком, выполняя все партийные поручения. Историк успел побыть дипломатом и принять участие в мирных переговорах в Брест-Литовске. При этом Покровский не был согласен с заключением этого договора, примкнув к левым коммунистам, утверждавшим, что мир с Германией погубит революционное дело.

Однако навыки выпускника Московского университета требовались в другой сфере.

Царская система образования умерла. Советской России требовалось заложить фундамент, который будет служить формированию нового, советского человека.

Людям предстояло объяснить неизбежность произошедших событий и поставить историю на службу революционному пролетариату. Покровский подходил на эту роль как никто другой.

В мае 1918 года историк становится заместителем Анатолия Луначарского, народного комиссара по делам просвещения. Покровский подготовил проект реформы высшей школы в Советской России. Она заключалась в отмене всех прежних привилегий — прежде всего, дипломов и ученых степеней. Высшее образование становилось бесплатным, для подготовки научных и партийных кадров при крупных университетах учреждались рабочие факультеты — вечерние курсы, на которых выходцы из рабочих и крестьян, уже отметившиеся в борьбе за интересы пролетариата, получали необходимую базу для получения высшего образования. Покровский инициировал создание новых учебных заведений — Социалистической академии и Института Маркса и Энгельса.

Ученые «старой школы», которые остались в РСФСР, временно оказались без работы и влачили жалкое существование. Историк Степан Веселовский писал в дневнике:

«Я совершенно не могу работать научно. Время проходит изо дня в день бессмысленно и бесплодно. Все мысли и силы сосредоточены на том, чтобы быть сытым, не заболеть и поддержать свою семью».

Впрочем, и старые университеты, и новые учебные заведения отчаянно нуждались в специалистах. Настоящих марксистов для преподавания истории не хватало. Требовалось подготовить будущих «красных профессоров», а для этого нужно было привлечь «буржуазных специалистов» к преподаванию хотя бы наименее идеологизированных дисциплин — прежде всего, источниковедения. Спустя некоторое время это приведет к существованию, с одной стороны, параллельных, а с другой — взаимодополняющих школ.

К самому же Покровскому старые специалисты относились без пиетета.

Создатель новой советской исторической науки часто удостаивался нелицеприятных эпитетов: его называли за спиной «гнусом» и «позором московской исторической школы».

Но сотрудничать с ним приходилось — хотя бы из-за того, что это влияло на карьеру. Старые профессора и доценты штудировали труды классиков марксизма, чтобы быть «в тренде».

«Красная профессура» же превозносила Покровского. Вокруг него начал формироваться маленький культ личности.

«Специалисту-немарксисту — грош цена»

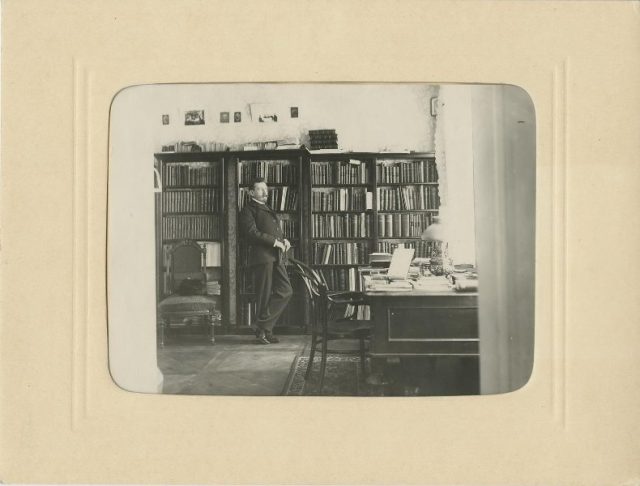

Покровский не только руководил целым рядом исследовательских институтов и образовательных учреждений, но и редактировал главные исторические журналы того времени («Историк-марксист», «Красный архив») и Большую советскую энциклопедию, развивал свою теорию торгового капитала и, конечно, боролся с «буржуазными историками», которые если и приняли догматы марксизма, то, по его мнению, лишь внешне.

В 1928 году научное сообщество СССР пышно отметило юбилей Михаила Покровского — ему исполнилось 50 лет. В журналах выходили аналитические статьи, посвященные отношению мэтра к той или иной исторической проблеме, составлялись внушительные библиографические списки. Вождь советской исторической науки не преминул напомнить своим подчиненным, что история — это наука прежде всего политическая. Уже скоро он отчасти подтвердит свои слова на практике, когда разгорится «академическое дело».

Покровский и репрессии

К середине 1920-х годов численность «красных профессоров» возросла, и необходимость в привлечении «старых специалистов» как будто отпала. Изменился и общий политический вектор: на смену экспериментам ранних лет советской власти и относительно свободному НЭПу пришла сталинская эпоха с формированием культа личности и усилением контроля над всеми сторонами общественной жизни, в том числе и за наукой. В этих условиях Академия наук, оставшаяся еще с царского времени и возглавляемая преимущественно беспартийными учеными, выглядела белой вороной.

С 1927 года Покровский начинает активно продвигать идею о том, что Академию наук нужно жестко подчинить государственному аппарату. Покровский пишет в ЦК, критикует членов президиума Академии. В 1929 году настал момент для решительного наступления. Тогда трое кандидатов-коммунистов не были избраны членами Академии. В прессе началась настоящая кампания, в которой звучали призывы реорганизовать Академию и провести чистки среди ученых. Покровский заявлял:

«Необходимо положить конец мирному сотрудничеству марксистов с учеными, далекими от марксизма или даже вредными марксизму, <...> начать решительное наступление на всех фронтах научной работы, создавая свою собственную марксистскую науку».

Чистки сменились репрессиями.

«Академическое дело», сфабрикованное ОГПУ, стало одним из самых громких в период, предшествующий Большому террору. Оно сильно ударило по советским гуманитарным наукам.

По обвинению в создании контрреволюционной монархической организации были арестованы Сергей Платонов и Евгений Тарле, одни из самых известных ленинградских историков. Десятки людей были расстреляны. Академия оказалась разгромлена и перешла под полный идеологический контроль, чего и добивался Покровский. Даже в тех заведениях, где никого не арестовали, воцарилась атмосфера подозрительности. «Красные профессора», взрощенные Покровским, следили за идеологической чистотой своих нейтральных коллег.

Наследие «красного профессора»

В это время Покровский уже болел раком. Он периодически выезжал в Германию на лечение, однако всякий раз возвращался — должность обязывала выступать на конференциях и съездах, писать статьи в профильные журналы и газеты. Но былой энергии в работе уже не было. Покровский стал реже публиковаться. Возможно, это было связано с политическим фоном: разгром различных оппозиционных групп и громкие процессы говорили о том, что в новой реальности сталинской Советской России стоит быть начеку.

10 апреля 1932 года рак победил историка — Михаил Покровский скончался. «Профессору с пикой» устроили почетные похороны. ЦК ВКП(б) выпустило специальное сообщение, посвященное смерти профессора. В нем Покровский был назван «всемирно известным ученым-коммунистом, виднейшим организатором и руководителем нашего теоретического фронта, неустанным пропагандистом идей марксизма-ленинизма». Историка захоронили в кремлевской стене, рядом с другими известными революционерами и партийными деятелями. Московский университет получил приставку «имени Михаила Покровского».

Очень яркий своеобразный некролог Покровскому в дневнике в апреле 1932 года оставил историк Сергей Пионтковский:

«Как большевик из профессорской среды Покровский принес в партию две вещи: неуклонное презрение и ненависть к профессуре, великолепное знание этой научной среды, отсутствие всякого фетишизма перед ней и прекрасное знание науки... Это был человек с большими способностями, остроумный и парадоксальный. В личной жизни я знал его, начиная с 1920 г.; это был самодур и рабовладелец. Он не уважал людей и страшно ценил то политическое положение, которое имел».

Портрет Покровского дополняется еще одним фактом: незадолго до смерти он передал в ОГПУ письма Тарле и Платонова, написанные ими из мест заключения с просьбой содействовать пересмотру договора.

К этому времени актуальная политика и задачи государственного развития Советской России начали диктовать историкам иные догмы.

Вместо Покровского главным специалистом по прошлому России теперь стал Иосиф Сталин.

Мнение вождя учитывалось не только при составлении истории ВКП(б), но и при обсуждении более специально-академических проблем. Глава государства «амнистировал» некоторых государей (прежде всего, Ивана Грозного и Петра I), а внешняя политика царской России, до этого жестко критиковавшаяся Покровским и его учениками, превратилась в некоторых моментах в «прогрессивную». Сталин интегрировал в марксистско-ленинское представление об истории патриотические настроения дореволюционной науки. Дело дошло и до восстановления исторических (правда, отдельно от филологических) факультетов в университетах.

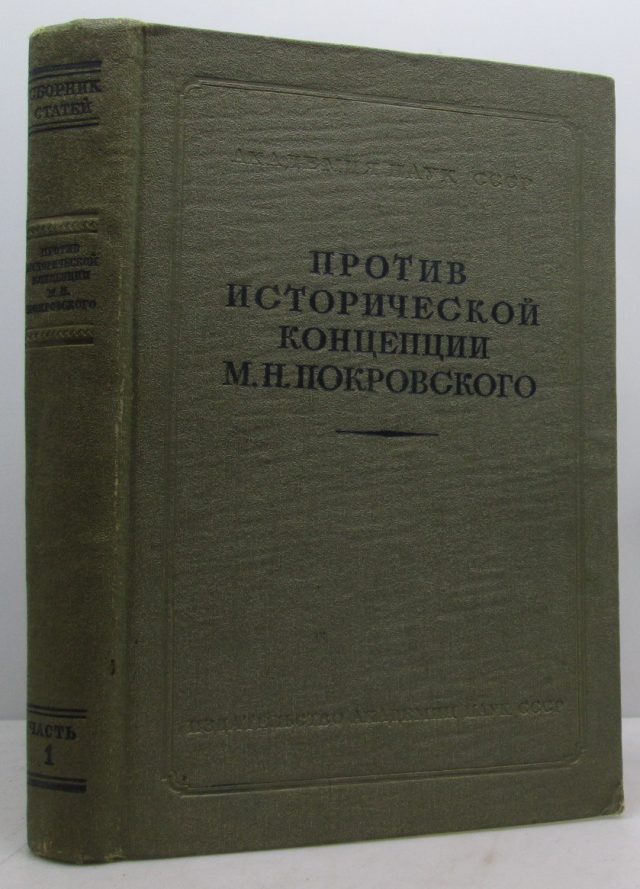

Еще при жизни Покровский почувствовал веяния нового времени. Он отмечал, что его стройная теория истории России содержит некоторые ошибки, которые обещал исправить в будущем. Историк не успел этого сделать. За недочеты пришлось отвечать его ученикам. Исторический поворот обозначился сначала в переизданиях классических работ дореволюционных историков, среди которых были Василий Ключевский и восстановленный в правах Сергей Платонов. А в годы Большого террора как уцелевшие в ходе чисток «красные профессора», так и представители старой школы обрушились на концепцию Покровского. Его теория была объявлена сначала «вульгаризаторской», а позднее и «антимарксистской». В 1939 и 1940 годах советские историки опубликовали сборники статей, специально посвященных критике концепции Покровского.

С этого времени работы, настроенные нигилистически по отношению к истории царской России, клеймились как «покровщина». Переоценка и некоторая реабилитация Михаила Покровского и его учеников, которые не отказались от взглядов своего учителя и пострадали в годы сталинских репрессий, состоялась уже в годы оттепели. В начале 1960-х годов работы первого советского историка переиздавались, а на открытых обсуждениях его научного наследия звучали следующие слова:

«После смерти М.Н. Покровского мы резко отнеслись к его прошлому, часто неправильно, чрезмерно критиковали его. <...> Очень много положительного о Покровском умалчивалось».

В наши дни наследие Михаила Покровского получает противоречивые оценки. Отдавая должное его деятельности по созданию советских архивов, многие критикуют его за догматичность. Часто отношение к историку зависит от политических взглядов критика. Борис Кагарлицкий (признанный Минюстом иностранным агентом) называет Покровского предтечей мир-системного анализа, популярного среди левых историков. Так или иначе, деятельность Покровского определила вектор развития советской исторической науки вплоть до середины 1930-х годов.