Вглядываться в кадры, а не следить за историей: как смотреть фильмы глазами киноведа

Жанровое кино — это история с захватывающим сюжетом. Но за ним всё равно скрывается «всего лишь» игра цветовых пятен на экране. Всерьез отнестись к этому факту — значит сделать первый шаг к профессиональному восприятию кино. А как сделать следующие? Рассказывает Анастасия Лежакова.

Смотреть и видеть. Что такое скучное кино?

Скучное кино не смотрят. Смотреть — значит скользить по поверхности, улавливая лишь то, что лежит немногим глубже нее. Мы с радостью и удовольствием смотрим остросюжетное кино, некоторые виды комедий, драмы и мелодрамы, триллеры etc. Иными словами, жанровое кино. Жанр — это своего рода starter pack зрительских ожиданий в отношении фильма: очередной заброшенный особняк с привидениями, очередная пара влюбленных, один из которых обязательно умирает, очередная бандитская группировка пытается ограбить очередной банк. Жанр подразумевает определенные рамки, выход за которые оказывается роковой ошибкой режиссера и делает фильм неудобоваримым. Тот, кто смотрит подобный фильм, станет сокрушаться из-за неоправданных ожиданий, а тот, кто пытается его увидеть, возможно, обнаружит в ошибке режиссера прием и сделает выводы о расширении границ жанра.

Жанр — во многом об отношениях сюжета и фабулы фильма. Об этом очень точно пишет Тынянов в эссе «О сюжете и фабуле в кино»:

«Приближается момент, когда зритель будет скучать на самой ожесточенной погоне... Зритель разглядит за фабульными комбинациями — авторское насилие, и это приведет к другой трактовке сюжета. К простой как дважды два, почти статической фабуле, данной в нарастающем, действительно „захватывающем“ сюжете».

Фабула — цепочка событий, то, что мы обычно пересказываем, отвечая на вопрос «О чем фильм?». А сюжет — это «взаимодействие между движением фабулы и... нарастанием и спадами стилевых масс» (Тынянов).

Когда сюжет равен фабуле, мы получаем жанровый фильм. Соответственно, чем дальше сюжет отстоит от фабулы, тем более «скучный» фильм является нашим глазам (симптоматично, что Тынянов применяет слово «скучать» именно к жанровому кино, а его прогнозы о том, что зрителю скоро наскучат «ожесточенные погони», так и не оправдались).

Жанровое кино «прозаично». Оно повествовательно и нередко снято именно затем, чтобы рассказать историю. Однако первые кинотеоретики считали, что кино и повествованию не по пути, что языку кино гораздо ближе лирика, чем проза. Кинематограф — это об образах, а не об истории, и сложность должна быть сокрыта именно в образах, фабула же фильма должна быть максимально проста и прозрачна. Эту формулировку, пожалуй, можно назвать фундаментальной для определения скучного кино.

Скучное кино надо видеть. В него надо вглядываться. Чем пристальнее вглядывается в скучное кино зритель, тем дальше отставляет он попкорн, увлекаясь процессом. Поверхность воды сама по себе ведь тоже скучна. Но если мы станем обращать внимание на ее течение, на перекаты волн, на отражающиеся в воде блики света, то погрузимся в состояние, как ничто иное подходящее для просмотра скучного кино. Созерцательность.

Кто не скучает...

...тот киновед. Суть профессиональный кинозритель. Киновед — тот, кто смотрит фильмы Тарантино или Тима Бертона, а вместо них видит на экране лоскутное одеяло из кадров других картин, к которым режиссеры игриво отсылают зрителя. Это тот, с кем режиссер может вести диалог, зная, что будет понят.

Киновед изучает работу кино, то, как сделан фильм, и что из этого следует. Что значит верхний ракурс в кино Хичкока? Зачем Ренуару нужна глубинная мизансцена? Почему у Киры Муратовой герои повторяют одни и те же фразы по несколько раз подряд? Ответить на подобные вопросы и составить общую концепцию режиссуры можно, только если смотреть кино внимательно.

Киновед мыслит искусство как загадку. В эссе «Искусство как прием» Виктор Шкловский называл «основой и единственным смыслом всех загадок» остранение. Остранить — значит описать предмет как виденный впервые, нарисовать его в воображении, но не называть. «Два конца, два кольца, посередине гвоздик» — так описали бы мы ножницы, не зовись они ножницами. Остранение — то, что спасает нас от автоматизма восприятия, от инертности мышления. Это то, что помогает киноведу вглядываться в кадры кинокартины и воспринимать ее не автоматически, постольку поскольку. Такой подход, в сущности, превращает киносеанс в почти что медитативную практику, которая и является самоцелью. «Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание, приемом искусства является прием „остранения“ вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве неважно», — пишет Шкловский. Киновед смотрит кино не чтобы узнать, чем закончится, а прожить фильм как опыт. Чем неудобоваримее картина, тем пристальнее в нее приходится вглядываться и тем интереснее этот процесс.

Критерии оценки фильма и элементы мизансцены

Задача киноведа — оценить фильм как артефакт и найти ему место в общем движении кинопроцесса. Наша задача — понять, работает ли кино и если да, то как, а также благодаря чему. Чтобы решать поставленные задачи, нужно понимать только одно: киновед — автор фильма наравне с режиссером.

Помните, на уроках литературы нас спрашивали, что хотел сказать автор? Забудьте. Важно только то, что уже сказано.

Снятый фильм, выпорхнувший из гнезда монтажной, живет своей жизнью. Нам совершенно всё равно, какую концепцию вложил в картину режиссер, нам важны смыслы, которые несет сам фильм. Стоит ли удивляться, что порой две эти вещи противоречат друг другу. Часто такое встречалось, например, в советское время: в фильмы, снятые по госзаказу, режиссеры умудрялись проносить под полой такие смыслы, которые советским бюрократам и не снились. То, что мы вправе не пытаться залезть в голову режиссера при просмотре картины, не значит, что личность режиссера отбрасывается нами за ненадобностью: в таком случае мы упразднили бы концепцию авторского кино и режиссерского стиля, к которым киновед как раз обращается непосредственно. Однако, как ни крути, при разработке концепции фильма свои соображения мы пишем, режиссерские — в уме.

В этом смысле киноведение — исконно гуманитарная дисциплина: тут ничего не известно наверняка. Однако быть киноведом не значит практиковать демагогию и умозрительность. Напротив, в этом нелегком деле, как нигде, важны точность и доказательность, только ими и можно убедить в своей правоте, коль уж объективности в анализе скучного кино места нет.

Чтобы оценить работу фильма во всей полноте, следует проанализировать его в соответствии с тремя критериями:

- Сложность — восприятие зрителя должно затрагиваться на различных уровнях с использованием разнообразных средств кинематографической выразительности.

- Оригинальность — художник делает знакомое незнакомым, создавая в своем произведении новые смыслы.

- Конгруэнтность — согласованность работы формальных элементов и повествовательных уровней.

Единица строения фильма — кинокадр.

Устройство диегетического (внутрикадрового) пространства определяется следующими элементами:

- декорации и костюмы,

- грим,

- свет,

- положение камеры,

- игра актеров.

Немаловажен (а по мнению некоторых, куда более важен) монтаж, то, как режиссер склеивает кинокадры между собой. Фигуры монтажа способны породить новые смыслы, произвести на зрителя различное впечатление в соответствии с замыслом режиссера. Снимая ультракороткими планами или же, напротив, «передерживая» план всего на несколько секунд, режиссер задает ритм и динамику фильма. Монтаж суггестивен, именно он зачастую оказывается решающим элементом в восприятии картины.

Первые шаги в киноведении вместе с первыми шагами кинематографа: как смотреть немое кино?

Случалось ли вам смотреть немое кино? Даже самая выразительная актерская игра в самом искусно снятом фильме того времени кажется современному зрителю театральщиной, и немудрено: просмотр раннего кино, технически неизощренного, несколько наивного, требует неискушенного зрителя. Иными словами, чтобы воспринимать немое кино, нужно смотреть глазами зрителя начала прошлого века, так, будто вы не пересматривали вчера «Интерстеллар» и вообще пока мало что видели.

Ниже я приведу краткий разбор одной русской дореволюционной картины. Я намеренно не возьму, скажем, Чаплина, которого пересматривают до сих пор. Язык кино Чаплина универсален, его фильмы, наверное, никогда не будут выглядеть архаичными, поэтому в качестве примера скучного кино они не подходят. Я возьму русский блокбастер, один из шедевров дореволюционного кино — «Пиковую даму» (1916).

Фильм является экранизацией повести Пушкина. Снят Яковом Протазановым, одним из ведущих российских кинематографистов 1910-х годов. Главную роль исполнил выдающийся киноактер немого периода Иван Мозжухин.

Данный фильм удовлетворяет всем критериям, перечисленным ранее.

Он сложно устроен. Если мы проанализируем все элементы мизансцены, то, несомненно, в этом убедимся. Декорации, свет, работа камеры, игра актеров и грим, монтаж необычны для своего времени и выделяют фильм среди остальных картин того периода. Достаточно посмотреть более раннюю экранизацию «Пиковой дамы», снятую в 1913 году, чтобы убедиться в том, насколько театральна она и насколько кинематографична картина Протазанова.

Режиссер выстраивает аскетичное и линеарное пространство, крайне отличное от барочных декораций других картин этого периода, и помещает главного героя в центр кадра, так или иначе всегда выделяя его на фоне окружающей обстановки.

Так, нередко режиссер помещает персонажа на «авансцену», подчеркивая отличие Германа от его окружения, его грузную, тяжелую задумчивость на фоне беспечно играющих в карты друзей или веселящихся посетителей кабака. Часто Герман оказывается отделен от остальных героев дверным проемом или створкой двери. Таким образом, герой наблюдает за происходящим как бы со стороны и одновременно, нередко будучи повернутым спиной к зрителю, смотрит как бы его глазами.

Режиссер и художник используют также нетипичные для раннего кино приемы движения камеры, которая до сих пор нередко оставалась статичной. Художник картины Баллюзек вспоминает:

«Я помню, как мне долго пришлось отстаивать свою мысль, приведшую в ужас некоторых участников постановки. Мне помог Мозжухин, который согласился, следуя записке Лизы, пройти по анфиладе незнакомых комнат спиной к аппарату и зрителям. Для съемки этого эпизода я сделал специальное устройство из двух велосипедов. Кинокамера неотступно следовала за спиной Германа (Мозжухина), открывая глазам зрителя панораму бесконечных гостиных старого особняка. Движущаяся кинокамера заставляет зрителей испытывать то же чувство, которое испытывал Герман, впервые обозревая незнакомую обстановку».

Свет и грим актеров подчеркивают, насколько зловеще всё происходящее на экране. Контрастный свет, тени на стенах, яркий, выразительный грим, особо выделяющий глаза актера, — всё это передает мрачную атмосферу истории. Однако главную роль здесь играет, конечно, актерская пластика. Мозжухин исполняет завороженность, одержимость тайной: отсюда и сконцентрированный на галлюцинаторных видениях взгляд, и бедность мимики и жестов, и обособление от окружающего пространства на уровне мизансцен. Герман-Мозжухин совершенно не присутствует во внутрикадровой реальности, он весь превращается в порыв, импульс. Будь иначе, Мозжухин в той сцене, когда Герман впервые видит призрак старухи, сыграл бы испуг, но он играет зачарованность: Герман не отшатывается от призрака, а наоборот — подается вперед, желая выведать его тайну. Жест Мозжухина в «Пиковой даме» лишь обозначает, называет эмоции, не давая герою прожить их.

Монтаж в фильме также не совсем типичный. Стоит начать хотя бы с того, что он есть. Обычно режиссеры склеивали сцены последовательно друг за другом. Здесь же есть и флешбэки, и двойные экспозиции, и параллельный внутрикадровый монтаж, когда экран делится пополам и в двух его частях показываются происходящие одновременно события: когда Герман впервые слышит о тайне трех карт, Протазанов транслирует взволнованность Германа, поместив его у левого края кадра, а справа дав видения выигрыша — мечты героя. В финале Герман сидит в Обуховской больнице и раскладывает воображаемые карты, а перед его взором встает призрак графини. Взгляд Германа сконцентрирован, как если бы он действительно видел ее (то же самое происходит в эпизоде его мечтаний о выигрыше — картина, данная Протазановым справа, словно бы и правда встает перед его (и нашими) глазами), однако Протазанов дает изображение призрака за спиной Германа, так, что его видит и зритель. Монтажная структура reverse angle (смотрящий — объект его взгляда) дается Протазановым в рамках одного кадра, при помощи внутрикадрового монтажа. Видя призрак за спиной Германа, мы буквально становимся на его место.

Как можно заметить, сложное устройство фильма остается притом конгруэнтным, работая на его общую концепцию. А общая концепция картины — в передаче субъективного видения Германа.

Пространство всегда помещает его в центр; ракурсы и движения камеры заставляют нас видеть его глазами; экспрессионистские свет и грим рисуют нашему воображению одержимого тайной трех карт героя, сыгранного в подобающей экспрессионизму статичной, нарочито антипсихологичной манере, а монтаж объединяет все эти компоненты, завершая образ главного героя, на место которого буквально встает зритель, смотрящий фильм.

Картина также отличилась и оригинальностью. Помимо множества новаторских приемов съемки и разработки концепции, она оказалась совершенно неудачной экранизацией, о чем много писала тогдашняя пресса: «...Протазанов своей постановкой „Пиковой дамы“ доказал, что он не чувствует гениальной простоты в красоте Пушкина. <...> Особенно неудачным и даже искажающим текст Пушкина мы считаем опыт превращений реальных предметов в тройки, семерки, тузы...» — в фильме используются трюки, очевидно, чуждые пушкинскому тексту, а потому отвергнутые критиками, будучи притом абсолютно кинематографичными (построенными на монтаже).

Симптоматично, что эта картина послужила одним из первых доказательств несостоятельности экранизации как киножанра, о чем было немало споров среди первых кинотеоретиков. Русские формалисты, например, рассуждая о кино, приходили к выводу, что язык кино гораздо ближе к лирике, чем к прозе:

«Для кино, в силу особенностей его демонстрации, обязательны простота фабульного построения, не терпящая далеко разбегающихся параллельных действий, обязательна прозрачность мотивировки, легко разгадываемая, а часто и легко предсказываемая интрига» (А. Пиотровский).

Возможность повествования в кино ставится под сомнение. Прозаический, повествующий текст оказался чужд самой природе кинематографа: оказывается, чем менее повествователен фильм, тем большую ценность он представляет собой именно как фильм. Может статься, именно поэтому остросюжетное, сконцентрированное на драматургии кино мы так легко смотрим с попкорном, а кино, в котором как будто ничего не происходит, называем «скучным» и спешим выключить.

Медленное кино

Медленное кино — принципиально не фабульное. Можно даже сказать, что оно намеренно игнорирует фабулу. Фабула концентрирована, именно она позволяет уложить несколько дней, месяцев, а то и лет в пару часов экранного времени. Медленное же кино устроено иначе: оно не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать передвижение объектов в режиме реального времени или показывать сцену семейного ужина с минимумом монтажа.

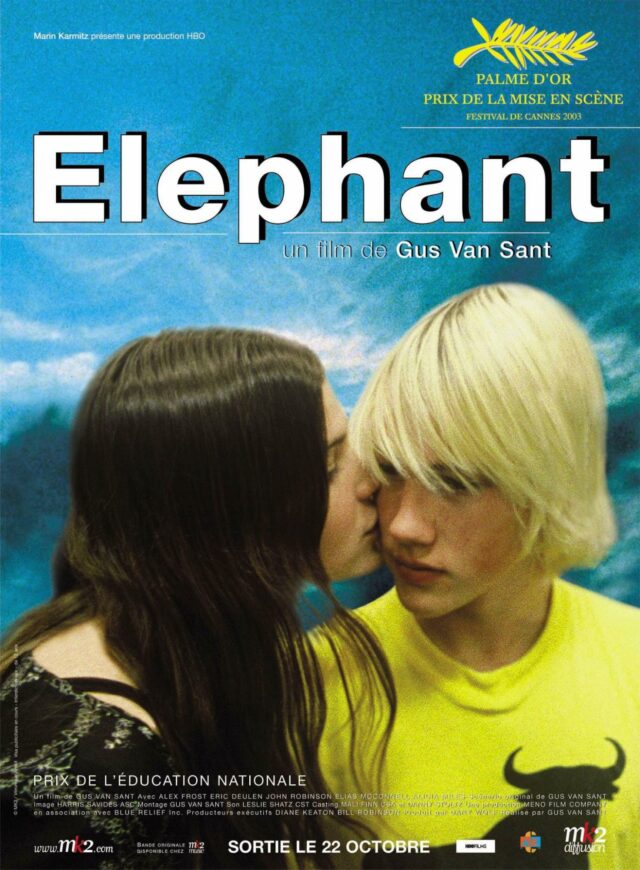

Термин был предложен Мишелем Симаном в 2003 году, а в 2008-м Мэтью Фланаган выпускает программную статью «К эстетике „медленного“ в современном кинематографе», в которой выделяет основные особенности данного направления. К режиссерам, снимающим медленное кино, Фланаган относит Шанталь Акерман, Аббаса Киаростами, Белу Тарра, Александра Сокурова, Цзя Чжанкэ, Гаса Ван Сента и других. Этих кинематографистов объединяет работа с длинными планами, лакуны в повествовании, акцент на повседневности.

Медленное кино меняет зрительские ожидания от нарратива, замедляя ритмы повествования и тормозя без того небогатую на события фабулу. Фланаган отмечает, что эту традицию медленное кино наследует от кинематографа 1950–1960-х годов, в котором психологические конфликты стали заменяться темами отчуждения и скуки. Таково было кино Рене, Антониони, Росселлини, Варда. Например, в фильме Рене «В прошлом году в Мариенбаде» герои на протяжении полутора часов экранного времени выясняют, встречались они раньше или нет. Этим исчерпывается фабула фильма. То, как рассказывает режиссер эту историю, оказывается куда более важным, чем собственно история. Или же «Путешествие в Италию» Росселлини. Супружеская пара отправляется в путь, чем не роуд-муви? Но суть в том, что в роуд-муви герои движутся к определенной цели и претерпевают внутренние трансформации по ходу действия. В этом же кино ничего подобного нет.

Моим любимым медленным фильмом является «Слон» Гаса Ван Сента. Он послужит отличным примером для понимания феномена медленного кино, поскольку легко можно представить, как снять этот фильм по-другому. Фабула в общих чертах следует событиям, произошедшим в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, когда двое учеников начали в ней стрельбу. Такую трагическую историю запросто можно было снять трагически. «Википедия», кстати, говорит нам, что жанр фильма — драма. На «Кинопоиске» абсолютное большинство негативных рецензий основаны на соображениях об отсутствии психологических мотивировок: мол, мы за весь фильм так ничего и не узнаём о жизни стрелков, об их мотивах, а вместо этого зачем-то битый час смотрим, как обычные школьники, их жертвы, ходят туда-сюда. Так что же снимает Ван Сент?

Режиссер снимает историю, которая уже произошла. Отметая всякую диалектику и последовательность развития событий, он показывает обычную жизнь, в которой всё уже совершилось.

Ван Сент как бы консервирует кинематографическое время, используя для этого ряд приемов съемки и монтажа.

С одной стороны, мы имеем дело со временем практически документальным. В фильме минимум монтажных склеек, режиссер не прерывает кадр до тех пор, пока герой не пройдет по школьным коридорам из точки А в точку Б. Нередко камера смотрит в спины героев, тем самым отсылая нас к эстетике компьютерных игр. В компьютерные игры играют также стрелки. Режиссер вводит в фильм момент интерактивности, однако не затем, чтобы приблизить нас к героям, а лишь затем, чтобы дать зрителю понять: в этом фильме, как и в игре, ты не можешь просто перескочить с места на место, расстояние физически нужно преодолеть. С тем же самым работает и пластический мотив плывущих по небу облаков. Метафизическое «небесам всё равно на человеческие беды» здесь не подходит. Скорее этот образ символизирует течение времени, ощутимое и даже медитативное. И это именно то ощущение, которым мы преисполняемся, наблюдая за облаками в реальной жизни.

В этом смысле показательны две сходные по настроению сцены: сцена на футбольном поле и в доме Алекса, одного из стрелков. В первой сцене камера статична, мимо нее проходят ученики, на фоне играет Лунная соната Бетховена. Во второй сцене камера делает оборот вокруг своей оси по комнате Алекса. «К Элизе» Бетховена, а затем всё та же Лунная соната играют внутрикадрово: Алекс исполняет их на фортепьяно. Поведение камеры и музыка стопорят фабулу фильма, на время отключая зрителей от нее. Две эти сцены как будто предъявляют зрителю происходящее как уже свершившееся: как будто одни уже совершили обстрел, а другие уже попали под него. Как будто бы все участники двух этих сцен уже мертвы: на это работает как музыка, отстраняющая нас от наличествующей в фильме действительности, так и будто бы не замечающая героев камера. В первой сцене она просто стоит, а люди проходят мимо нее, во второй же сцене, совершая оборот, она не останавливается на фигурах стрелков. В некотором смысле камере не важны люди. Но ей важны траектории их движения, помогающие сделать пространство целостным.

Время в фильме не предстает чем-то последовательным, длительным. Фильм условно разделен на несколько сюжетных линий, обозначенных именами главных героев, и каждая из них продолжается там, где закончилась. Без камеры времени в фильме не существует. Парня и девушку спрашивают в справочной, во сколько они вернутся. Они отвечают: «Где-то в 13:30». Их линия заканчивается, и, когда мы вновь возвращаемся к ней, она продолжается ровно с этих слов, то есть того объективного времени, в котором события способны развиваться параллельно, в фильме не существует.

С лихвой отсутствие целостного времени компенсируется пространством, в котором мы видим одни и те же события с разных точек зрения героев. Таким образом, Джон и Элиас здороваются в школьном коридоре трижды. Жмут друг другу руки, Элиас фотографирует Джона, и, перекинувшись еще парой фраз, они расходятся. Сначала этот отрезок времени показывается нам со стороны Джона, затем — со стороны Элиаса, затем — глазами проходящей мимо девушки, которая их даже не знает. В одном событии пересекаются несколько точек зрения, несколько взглядов, что опять-таки лишает фильм диалектичности, последовательности развития событий и консервирует время.

Ван Сент снял совсем не то, чего ждал зритель. Это и не история преступления, и не история моральной дилеммы, и не история о сложных подростках из дисфункциональных семей. Это сюжет о событии. О том, что случилось как данность.

Событие нарушило порядок вещей, но не перевернуло и уж тем более не прервало его. По сути, всё продолжает идти своим чередом, как плывущие по небу облака.

Когда-нибудь, когда заскучаете за фильмом, не спешите его выключить. Попробуйте досмотреть до конца и подумать, как он работает. Скука ли то, что вы испытываете по отношению к фильму? А вдруг вам удалось замедлиться и подключиться к нему? Вдруг это именно то, что вам нужно сейчас? Смотреть на ходящих людей, а не вздрагивать от каждого шороха в заброшенном особняке с привидениями. В следующий раз, когда заскучаете за фильмом, дайте ему шанс, вглядитесь в него. Это, конечно, не гарантирует, что фильм медленный, а не просто-напросто бездарно и занудно снятый. Но своим взглядом вы дадите ему шанс стать искусством, потому что глаза ваши будут смотреть иначе, изменится оптика. Видели ли вы когда-нибудь микробиолога или астронома работающим под попкорн? Он не нужен и киноведу. Разве только тогда, когда он усаживается поудобнее, чтобы пересмотреть старое, доброе, нескучное, докиноведческое.