Лихие 1990-е, сытые 2000-е, потерянные 2010-е. Как менялась новейшая российская архитектура

2020-й — заключительный год десятилетия. С математической точки зрения мы еще не вступили в двадцатые годы. Но история любит круглые даты и красивые метафоры. Каждому ясно, что с началом 1980-х застой 1970-х не кончился, а лихость 1990-х в первые годы 2000-х не сменилась сытостью. И всё равно именно за десятилетиями закрепляются устойчивые определения. Авторы телеграм-канала «Клизма романтизма» играют по этим правилам и пытаются дать определение российской архитектуре 2010-х годов.

1990-e: хлопну бургер за здоровье Ельцина

Хотя первый бургер принято есть за Горбачева, именно Ельцину мы обязаны широким распространением зарубежного общепита на территории современной России. Рестораны «Макдоналдс» вырастали как грибы после дождя, и у каждого была своя неповторимая архитектура: компания не допускала, чтобы одна и та же архитектурная студия проектировала больше двух ресторанов сети. В итоге мы получили лихое разнообразие, которое до сих пор не смогли понять и полюбить.

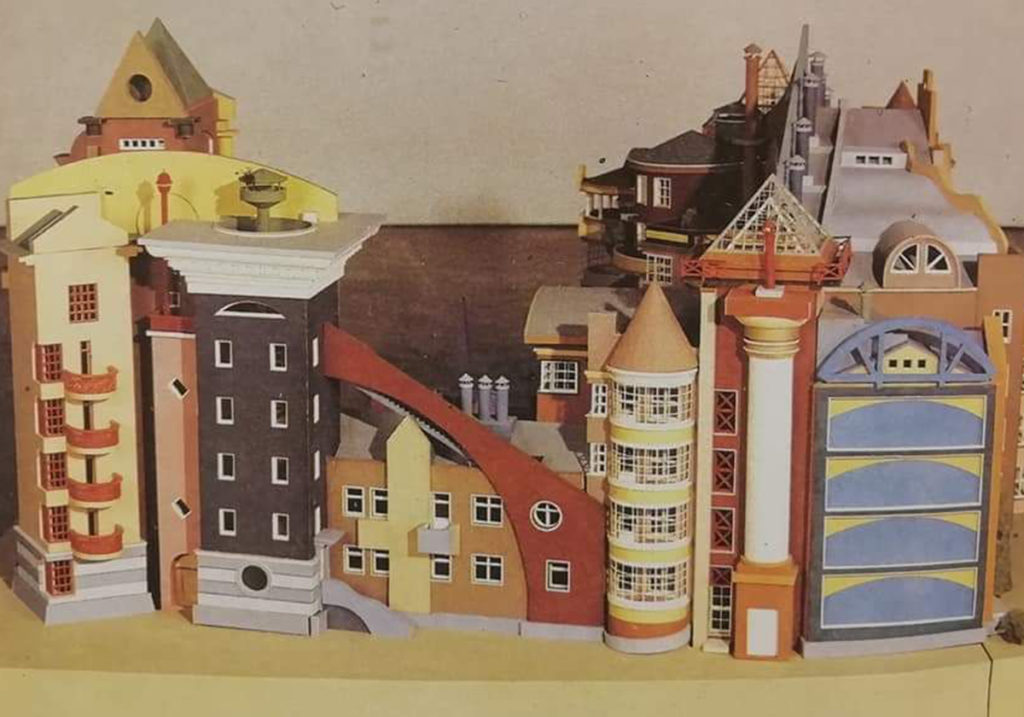

В Нижнем Новгороде наблюдается интереснейший пример переосмысления ар-деко и модерна от Александра Харитонова и Евгения Пестова. В Петербурге появляется легендарный «домик Барби» авторства Владимира Жукова. А в Москве множатся здания-знаки с двумя огромными желтыми дугами, недвусмысленно намекающими, что здесь свежие булочки с кунжутом и свободная касса.

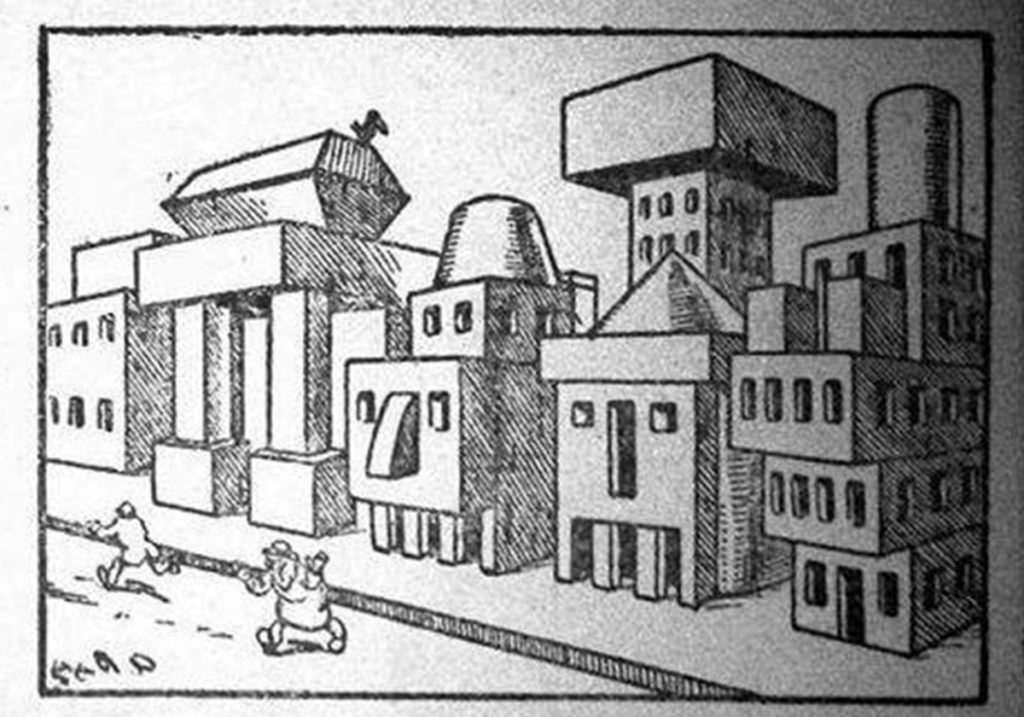

С «Макдоналдса» начиналась постсоветская архитектура, которую в последнее время называют капиталистическим романтизмом (капром).

По сути, это локальная разновидность постмодернизма с поправкой на долгое воздержание советских архитекторов от игры и шалости, уже давно возможных на Западе. Но тем ярче был образ у новой российской архитектуры. Правда, в 1990-е финансовые возможности не всегда позволяли сделать так, как хочется. Но с приходом Владимира Путина к власти ситуация изменилась — отныне некоторые люди смогли позволить себе большее. И капром заиграл новыми красками.

2000-е: яйцо и гранит

Нефтегазовый бог распорядился так, чтобы 2000-е стали максимально «сытыми», но, разумеется, не для всех. Эпоха капиталистического романтизма продолжилась и в этом десятилетии, только теперь архитектурная дерзновенность уже не отставала от роста капитала заказчиков. Наступает время полированного гранита, домов в форме яиц Фаберже и крайне нестандартных материалов. Герои лихих 1990-х наконец уходят на заслуженный отдых и могут смаковать нажитое посильным трудом.

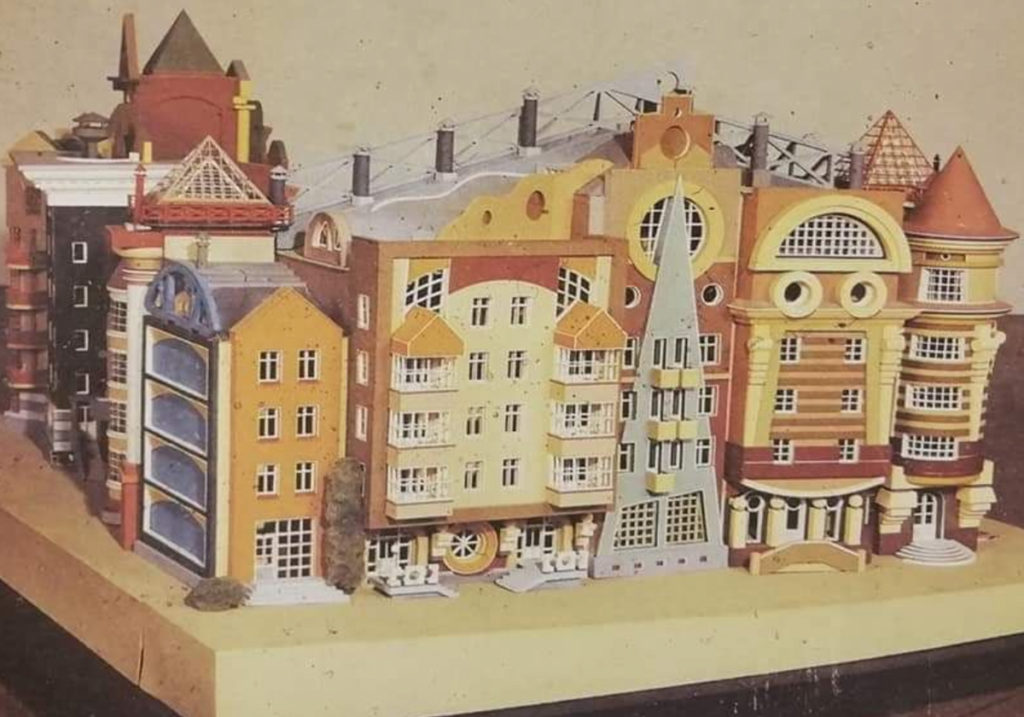

Но постсоветский романтизм уже не тот, что был когда-то, — от него остается одна романтизация. А романтизируют прежде всего имперское прошлое России. До рассыпавшейся советской империи никому нет дела. Кто-то любит барокко и строит дом в этом стиле. Ценителей модерна и классицизма не счесть. Причем если в 1990-е стилевые системы прошлого переосмыслялись в постмодернистcком духе, то в 2000-е появляются весьма натуралистичные копии архитектуры ушедших эпох.

Вместе с тем как шестисотый «мерседес» уступил титул символа эпохи «порше кайену», менялись и архитектурные ценности взрослеющего российского капитализма. Если девяностые прошли под маркой индивидуальности, эксклюзивности и премиальности — детская травма постсоциалистической культуры, — то в нулевых ко всему этому прибавляются эстетизм, изысканность и благородство.

Теперь недостаточно просто быть не таким, как при совке: в архитектурном дискурсе вновь возникает категория вкуса. Запрос на перемены сменяется запросом на стабильность, и следом за ним возрождается интерес к «вечным ценностям», связанным в первую очередь с эстетикой.

Пьянящий ветер капитализма, поначалу казавшийся освобождающим, быстро надоел и вынудил строить новые стены взамен разрушенных.

Ими стали нормативы, градозащита и вкус — главные инструменты нового закрепощения и сегрегации.

2010-е: потерянные и нерешительные

«Потерянные» — именно так всё чаще называют 2010-е годы. Судя по архитектуре, потеряли мы прежде всего смелость. Да, о тенденциях в выборе стилевых решений говорить пока тяжело — объем свершившегося в архитектуре за прошедшее десятилетие огромен и требует длительного осмысления. Но никто не осудит нас, если мы порассуждаем о процессах в обществе, которые непосредственно влияли на архитектуру на протяжении 2010-х и навсегда инклюзом застыли в облике зданий.

Мировой финансовый кризис. Смену десятилетий страна встретила обвалом фондовых рынков, рецессией и исчезновением дешевых кредитов. Строительная отрасль упала сильнее многих, банкротились целые девелоперские компании, большое количество проектов было заморожено или отменено. В Петербурге не появился Театр песни Аллы Пугачевой, возведение которого должно было начаться в 2009 году и закончиться в 2012-м. А Сергей Полонский, богатейший бизнесмен и девелопер страны, стал банкротом и фигурантом уголовного дела.

Кризис окончательно похоронил в сознании россиян романтику капитализма, время рисковых мачо закончилось — smart is the new sexy.

Умный — значит осторожный: в архитектуре желание выделяться сменилось демонстрацией экономности и осознанности.

Монополизация строительного рынка. Выросшие в эпоху капрома архитектурные бюро к концу нулевых успели забронзоветь и захватить практически весь объем поступающих заказов. Сформировались профессиональные сообщества, имеющие все признаки картелей, например, петербургское Объединение архитектурных мастерских (ОАМ). Порог входа на рынок теперь крайне высок — если раньше правили бал вчерашние студенты, организующие студии, то теперь молодому бюро тяжело держаться на плаву.

Так с улиц городов постепенно исчезают эксперименты, дерзновение и разнообразие, на их место приходят ансамбли и унификация: большим корпорациям удается укоренить в массовом сознании идеи объективности хорошего вкуса, наличия «петербургского стиля».

Монополизация происходит и в стане заказчиков: малый девелопмент практически исчезает, рынок захватывают строительные гиганты вроде ЛСР и ЦДС. Архитектура 2010-х — это прежде всего уход от точечной застройки к комплексному освоению территорий.

Мегаполизация. В 2010-х концентрация населения в мегаполисах увеличилась феноменально. Кризис сильнее всего ударил по наименее защищенным — небольшим городам и поселкам, оставив жителей без работы и вынуждая отправляться за лучшей долей в крупные города. Большинство миллионников демонстрируют в эти годы значительный рост населения за счет миграции — и отвечают на этот вызов массовым строительством доступного жилья. 2010-е — это эпоха Парнаса, Кудрово, Академического и Кошелев-проекта. Мегаполисы обрастают гигантскими периферийными районами, которые возвращают подзабытые со времен распада СССР типовые проекты и однообразие, но на этот раз в совершенно циклопических масштабах.

Укрепление вертикали власти. Активное вмешательство власти в градостроительную повестку становится повсеместным: в Петербурге полностью меняют фасад проектируемого ТРЦ «Галерея», поскольку тот, по слухам, не понравился Валентине Матвиенко. 2010-е — время авторитарной модернизации, которая приносит в города дизайн-коды и благоустройство, но забирает вернакуляр: уничтожается все неподконтрольное, будь то киоски, вывески или стихийно-гаражный самострой.

Мегапроекты. Олимпиада, универсиада, чемпионат мира по футболу — на протяжении всего десятилетия страну сотрясали мегасобытия. Для их проведения стахановскими методами создается инфраструктура, и это, пожалуй, самые романтичные строения эпохи. На фоне захватившей российскую архитектуру осторожности и экономии многомиллиардные проекты стадионов выглядят чрезвычайно нагло и дерзко. Их строительство не имеет никаких финансовых ограничений, они одобрены высочайшей волей и преследуют, по сути, одну цель: произвести впечатление на весь мир. Настоящий оазис романтизма в эпоху консерваторов, только теперь этот романтизм не капиталистический, а абсолютно государственный.

Усиление гражданского общества. К рубежу десятилетий окрепла не только власть — градозащитные сообщества одерживают победу за победой: отменен проект «Охта-центра», спасена Блокадная подстанция.

К низовым объединениям больше нельзя не прислушиваться, и это также сказывается на новой застройке в центре городов: компромиссная и деликатная, она словно пытается спрятаться от агрессивного взора градозащитника.

«Городские проекты», «Велосипедизация», «Архнадзор» — народные объединения успешно проталкивают свою градостроительную повестку, и за ней приходят требования политические. Несмотря на противодействие чиновников, нельзя не признать: гражданское общество — главный бенефициар завершающегося десятилетия.

Конфронтация с Западом. Удивительным образом этот тренд, начавшийся с грузинского конфликта в 2008-м и достигший пика в 2014–2015 годах, никак не проявлен в архитектуре, а скорее наоборот — противоречит ей. На декларативном уровне Запад — главный враг России десятых, но западные архитекторы продолжают здесь работать: Норман Фостер достраивает свой небоскреб в Екатеринбурге; архитектурное бюро из Нью-Йорка, логова самого главного геополитического противника, выигрывает международный конкурс на парк «Зарядье» и успешно реализует его. Мода на скандинавское наполняет города жилыми комплексами от YIT и Bonava, стилистические решения у которых потом заимствуют отечественные ПИК и «Брусника». Парк в столице Чечни делает норвежское бюро Snøhetta. После самобытного капромантизма российская архитектура снова возвращается в общемировое русло, не пытаясь конкурировать, а заимствуя западные практики. Правда, практики эти десяти-двадцатилетней давности: глобальные тренды почти всегда добираются к нам с опозданием, но тем не менее — в как бы изоляционистскую Россию 2010-х пришел западный новый урбанизм.

Эпоха капрома завершилась в конце 2000-х. Вместе с началом экономического кризиса. Что дальше? Какой образ у архитектуры России 2010-х? Уже сейчас можно назвать некоторые тенденции времени: огромные ЖК на окраинах и очень осторожные (даже боязливые), пытающиеся натуралистично повторить архитектуру прошлого дома в центре наших городов. В этих проектах, как и в капромантизме, сохраняется дух времени, а значит, они имеют высокую ценность. И нам еще предстоит осмыслить это.