Север уходит в небо. Почему пожар в Успенской церкви Кондопоги есть дань уважения исчезающему деревенскому миру

Что есть музейный экспонат, если не бледная тень своей истории? Может ли уничтожение стать способом отдать дань уважения прошлому? Сгоревшая Успенская церковь в Кондопоге — как символ культурного и идейного противостояния эпох.

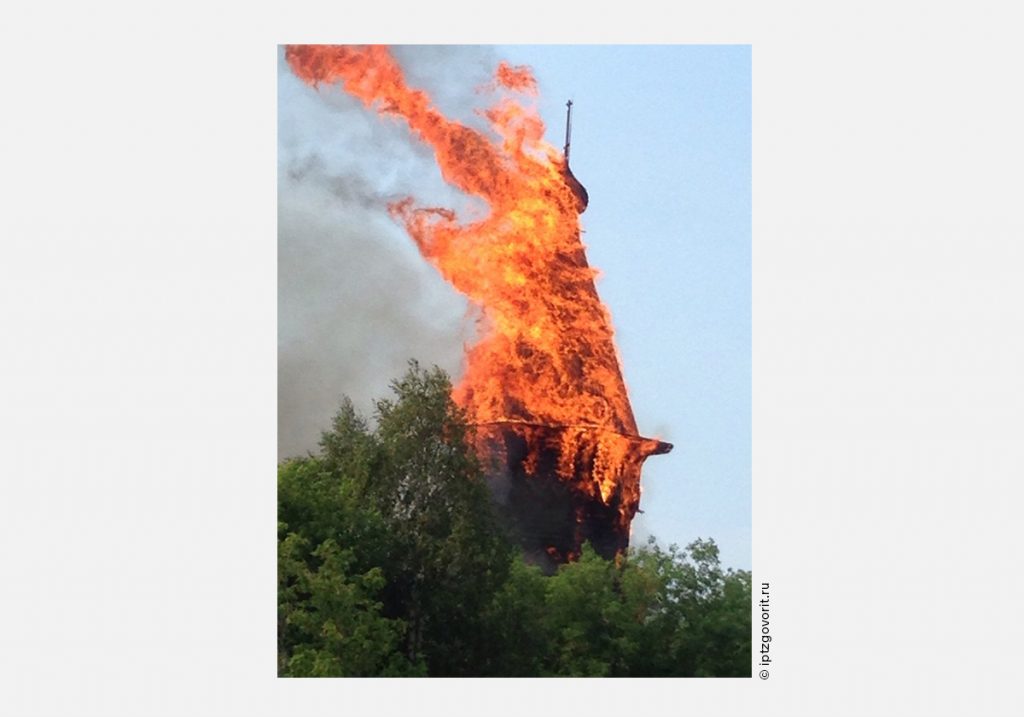

10 августа 2018 года в небольшом карельском городке Кондопоге загорелась Успенская церковь — один из признанных шедевров русского деревянного зодчества.

Музейный памятник, недавно переданный РПЦ, сгорел едва ли не дотла. Вместе с ним исчезли и уникальные «небеса» — росписи, покрывавшие потолок деревянных интерьеров церкви.

«Только та церковь несет свет, которая горит».

Буэнавентура Дуррути

Поджигателем оказался местный 15-летний школьник-сатанист. Сам поджог символично состоялся в 25-ю годовщину смерти Евронимуса. 10 августа 1993 года этот норвежский металлист, идеолог «Внутреннего круга блэк-метала» и основатель группы Mayhem был убит своим коллегой Варгом Викернесом, создателем проекта Burzum.

Убийство Евронимуса было кульминацией истории радикальной блэк-музыкальной сцены. Другой частью этой истории были поджоги старинных деревянных церквей.

На протяжении первой половины 1990-х было осуществлено около 50 поджогов. Их целью было символическое противостояние обществу, утверждение блэк-культуры в качестве символа «ожившего зла». Так что сам факт реэнактмента (воспроизведения в новых условиях) радикального жеста норвежских «блэкеров», в общем-то, неудивителен.

Но является ли пожар в Кондопоге простым повторением прошлого? Или, быть может, его можно интерпретировать независимо, наполнив куда более глубоким и автономным содержанием?

Огонь как творческий метод

Пламя, пожирающее прекрасные произведения человеческого творчества и весь мир в целом — один из древнейших и наиболее ярких образов в истории человечества.

Танцующий бог Шива, стирающий в огне прошлое во имя рождения нового мира, — не одинок. Его пути следуют романтические революционеры всех времен.

Возникновение нового мира кажется немыслимым без разрушения старого. Христианские миссионеры, подобные уничтожившему кодексы майя епископу Диего де Ланда, сжигают языческих идолов и еретические писания. Протестанты разрушают богатый декор католических храмов. В огне исчезают книги, враждебные немецкому национал-социализму. Стремящиеся к всемирному торжеству ислама фундаменталисты взрывают древние буддистские статуи Афганистана и архитектурные монументы Пальмиры. Культурные революционеры маоизма уничтожают национальную интеллигенцию и стирают историческую и культурную память Китая.

Отсветы очищающего огня мелькают и в картинках с европейских бунтов — модный сетевой жанр riot porn говорит не только лишь о протесте и живой энергии уличного боя, но и о сохраняющейся надежде на разрушение «мира насилья».

Искусство вторит политикам: деятели нарождающегося авангарда объявляют новую эпоху, в которой не будет места тщательному сохранению прошлого.

Основатели кубофутуризма Давид Бурлюк, Алексей Кручёных и Владимир Маяковский призывают в своем манифесте 1912 года «Пощечина общественному вкусу» «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности».

Семью годами позднее Казимир Малевич провозглашает:

«Довольно ползать по коридорам отжившего времени, довольно расточать время на перепись его имущества, довольно устраивать ломбарды ваганьковых кладбищ, довольно петь панихиды — всё это не восстанет больше.

Жизнь знает, что делает, и если она стремится разрушить, то не нужно мешать, так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению в себе зарожденной жизни.

Современность изобрела крематорий для мертвых, а каждый мертвый живее слабого написанного портрета.

Сжегши мертвеца, получаем 1 г порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ.

Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить сжечь все эпохи как мертвое и устроить одну аптеку.

Цель будет одна, даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства — в человеке возникнет масса представлений, может быть, живейших, нежели действительное изображение (а места понадобится меньше).

И наша современность должна иметь лозунг: „всё, что сделано нами, сделано для крематория“».

Впрочем, и романтизм авангарда, и фанатичный религиозный пыл к 1919 году давно устарели.

«Быстро — это значит, горит.

Медленно — это значит, гниет.

Вот какое бывает окисление».Феликс Кривин, «Ученые сказки»

Еще cо времен Великой французской революции стало ясно: незачем уничтожать произведения прошлого, если можно их захватить, обескровить, использовать в своих целях. Иными словами, сделать их музейными экспонатами.

В музее предметы быта господствующих классов прошлого становятся образцами мастерства ремесленников и рабочих. Религиозные монументы и магические амулеты превращаются в произведения искусства и иллюстрируют собой заблуждения и предрассудки прошлого. Привезенные из дальних стран объекты утрачивают индивидуальность и оказываются экзотическими артефактами — представителями народов их произведших. Простейшие предметы из недавнего прошлого «забывают» о своих утилитарных функциях и становятся инструментом коллективного воспоминания о народном единстве: исторический музей воссоединяет нацию и культивирует патриотизм, основанный на бытовой ностальгии и родственных связях.

Чеканная формулировка, заявленная в 1930 году победившим авангард Иосифом Сталиным: «Культура национальная по форме и социалистическая по содержанию» — отражает самую суть «музеефикации» — перехвата, перестройки и переинтерпретации прошлого в интересах настоящего и будущего. Сталин активно пользовался этой концепцией: из обломков артефактов и исторических фактов прошлого он создал новый канон русской истории и культуры.

Впрочем, не только он: несколькими десятилетиями ранее основатель «русского космизма» Николай Федоров провозгласил целью своего проекта «общего дела» технологическое воскрешение мертвых и превращение всего мира в музей — прямой аналог христианского Царства Божия.

Так сохраняющий и охраняющий гуманизм забрался на одну из своих тоталитарных вершин: бежать больше некуда. Даже смерть не спасет тебя от братства и общего дела — ведь в конце времен ты всё равно воскреснешь и станешь экспонатом Дивного Нового Мира.

Музеефикация оказывается одной из основ леволиберальной идеологии современности. Безопасность, сохранение и одомашнивание любой ценой — вот один из ее девизов. Адаптированная национальная кухня и обессмысленная, превращенная из мировоззрения в общинную тусовку, религия, патерналистская забота об исчезающих языках и вымирающих видах, настойчивое сохранение культурного наследия и безусловная ценность продления индивидуальной жизни создают уникальный коктейль из покоя и комфорта.

Сам же этот «коктейль добра» служит простой и ясной цели: запирая личность в клетке индивидуального счастья и умеренного гедонизма, он эффективно поддерживает сохранение действующего миропорядка и устойчивость систем власти.

Это тот коктейль, который не захотели 25 лет назад пить норвежские блэкеры-сатанисты. Социал-демократическому комфорту и нормализации, христианской доброте и всепрощению они противопоставили собственную, несколько картинную злобу и ненависть. Через сожжения церквей, пропаганду тоталитаризма и радикального насилия металлисты хотели посеять «печаль и отчаяние» в душе скандинавского обывателя.

Не хотят пить «коктейль добра» и руины русско-финского Севера.

«Сожегшие телеса своя, души же в руце Божии предавшие, ликовствуют со Христом во веки веком самовольные мученики».

птп. Аввакум

Начиная с XII–XIII столетия населенные финно-угорскими народами земли Карелии, Коми, Архангельской области колонизировались славянами и нередко союзными славянами, карелами и вепсами. Местное население в одних случаях обращалось, зачастую насильственно, в православие, в других — ассимилировалось или изгонялось. На месте финно-угорских святилищ возникали православные монастыри: на месте древнего капища на о. Коневец Ладожского озера возник в конце XIV века Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Примерно тогда же на месте святилища «чуди поганой» преподобным Лазарем Муромским была воздвигнута церковь Воскрешения Лазаря, ныне перенесенная с западного берега Онежского озера в Кижи и являющаяся древнейшей из сохранившихся церквей русско-финского Севера.

Еще через 200 лет царь Федор Иоаннович — последний из династии Рюриковичей — дал прямые указания относительно традиционных религий Карелии: «Капища еллинские разорити и идолы сокрушити, и святые церкви воздвизати, и пречистыя великия обители устрояти».

Частью культуры симбиоза русских и финно-угорских этногрупп была и сгоревшая Успенская церковь в Кондопоге — она являлась одним из религиозных центров карел-людиков и образцом их западноприонежской архитектурной школы.

Практически свободные от крепостного права и удаленные от центральной власти земли северного фронтира стали одним из центров религиозного сопротивления. Русские, карелы и коми становились адептами различных старообрядческих толков. В течение 8 лет — с 1668 по 1676 год — сопротивлялся осаде отказавшийся принимать церковную реформу Никона Соловецкий монастырь, а карельские Палеостров и Пудож стали аренами крупнейших старообрядческих гарей.

Самосожжением оканчивали свою жизнь тысячи старообрядцев, не желавших оставаться в захваченном Антихристом мире.

В регионе находился и главный интеллектуальный центр старообрядчества — Выгорецкая пустынь. Она смогла продержаться целых полтора столетия: с момента своего основания в конце XVII века и вплоть до репрессий времен Николая I.

Со временем русско-финский Север пустел: развитие Санкт-Петербурга и ориентация на Запад делала всё менее актуальными поморское мореплавание и архангельский порт. Двадцатый век ознаменовался не только экономическим упадком, но и прямым уничтожением местных сообществ. В конце 1920-х прошла коллективизация, 1930-е и 1940-е ознаменовались сталинскими репрессиями, направленными на уничтожение целых социальных и этнических групп. Послевоенные годы принесли кардинально менявшие природную среду сплошные вырубки лесов и превращения рек в каскады водохранилищ. Наконец, начатое в ходе позднесоветской кампании по «ликвидации неперспективных деревень» и продолжившееся в постсоветские годы интенсивное укрупнение поселений и уничтожение локальной инфраструктуры опустошили русско-финский Север.

Из осваиваемой — и тем самым относительно свободной и мультикультурной окраины Север начал превращаться в собственную противоположность. Стремительно пустеющие деревни оказались символом религиозного национализма.

Забытые былины, исчезающие под давлением централизованно насаждаемой литературной нормы диалекты, опустевшие избы покинутых деревень и разрушающиеся деревянные церкви стали эксплуатироваться в качестве памятников «аутентичной русской старины», неразрывно связанной в сознании авторов нового культурного мифа с уваровской триадой «Православие. Самодержавие. Народность».

Лишь немногие оказались способны на прямую критику националистического присвоения ушедшего мира.

Представленный в 2017 году фотопроект «Родина» Данилы Ткаченко включил в себя съемки горящих изб, расположенных, по одной из версий, в заброшенной вологодской деревне Березово.

Фотосерия была, по словам художника, символом очищения, избавления от мертвого хлама — но оказалась в эпицентре масштабного общественного скандала. С радикальной критикой проекта выступили не только социальные консерваторы и «градозащитники», но и испуганные «нечеловечностью жеста» самозваные «леворадикалы».

Еще больший страх перед утратой захваченного «культурного наследия» вызвал пожар в Кондопоге. Ведь там ушли с пламенем в небо не просто забытые избы, но присвоенная русским национализмом в качестве музейного экспоната и православием в качестве религиозного объекта пустующая карельская церковь.

Но что, если посмотреть на ситуацию иначе? Стареющие, гниющие бревна северных зданий помнят об обществе, их создавшем, и о своей роли в нем. Они сопротивляются своему присвоению и насильственному превращению из мест своей собственной, независимой жизни в забальзамированные мумии, служащие целям идеологии. Они не хотят становиться «точками сборки» коллективной памяти нации.

И они уходят в огонь — подобно тому, как столетия назад сжигали себя не желавшие подчиниться новой религиозной власти старообрядцы. Так что кондопожский и березовский пожары могут оказаться отнюдь не актами «вандализма» и уничтожения «наследия» — но, напротив, последней, настоящей данью уважения исчезающему миру.