Тело без игры. Как режиссеры раннего кинематографа создавали экранные образы человека

В начале прошлого века режиссер Лев Кулешов поставил эксперимент: он совмещал лицо актера на экране с различными предметами. И, в зависимости от этих предметов, зрители видели на одном и том же лице совершенно разные эмоции! А как еще кинорежиссеры первой половины XX века исследовали человеческий взгляд на тело? Разбирается Анастасия Лежакова.

Кино как способ трансформации реальности

Споры, является ли кино искусством, были основой ранней кинотеории. Главный аргумент противников того, чтобы называть кино искусством, был таков: у кинематографа нет собственного материала. Мол, кино запечатлевает уже наличествующие в реальности объекты, ничего к ним не прибавляя, и поэтому искусством его считать нельзя.

Но как быть с манерой съемки? Как быть с тем, что один и тот же объект можно снять с разных ракурсов? Мы можем поставить камеру так, что изображение будет казаться абсолютно плоскостным, а можем установить ее так, что зритель в кадре увидит глубинную мизансцену, как на картинах эпохи Возрождения. Мы можем, наконец, двигать камеру, а можем оставлять ее статичной. А еще мы можем регулировать освещение, ставя на телах и лицах актеров самые разные акценты. Одного и того же человека светом можно и украсить, и изуродовать. Совершенно очевидно, что средства кино способны менять физическую реальность до неузнаваемости.

Кино дает нам уникальную возможность играть с реальностью, преломлять ее в объективе. И часто, смотря тот или иной фильм, зритель задается вопросом: что передо мной такое? Что мне показывают? Это лицо на экране — что оно выражает? Это тело в кадре — какое оно?

Мы способны с легкостью определить разницу в изображении тела на полотнах Брейгеля и Рубенса, Перова и Бакста, например. Это совершенно разные художники, и у них, очевидно, совершенно разное понимание человеческого тела. Надо отметить, что в кино разных режиссеров человек и человеческое тело тоже представляются по-разному. В раннем кино эти тенденции особенно очевидны, поскольку именно в тот период режиссеры и кинотеоретики ведут наиболее активные поиски в попытках понять и помыслить средства кино.

Теория фотогении

Впервые о том, что какие-то объекты в кадре «смотрятся», а какие-то не очень, стали задумываться во Франции 1920-х годов. Тогда первыми французскими кинотеоретиками была разработана теория фотогении.

Ее основатель — кинотеоретик и режиссер Луи Деллюк. Именно он разработал концепцию фотогении, определяя ее как некоторую «прибавку» к тому, что значит изображаемое на экране. Снимая перекаты морских волн, например, режиссер не только дает нам понять место действия или не только метафорически изображает течение времени — он передерживает этот кадр с волнами, чтобы зритель мог в него «залипнуть». Чтобы эти волны на экране стали «самими собой», обособленными от смыслов сюжета фильма.

Деллюк в своей теории развивает концепцию природной красоты и восклицает: «Пусть в кино всё будет естественным, всё будет простым!» Того же мнения придерживается Деллюк и о мастерстве актера: ему не нужен профессиональный актер, который что-то «играет». Он за естественное лицо и за естественное тело, которые ничего не выражают намеренно. Деллюк одним из первых разрабатывает концепцию лица-маски в кино, которую впоследствии совершенствовали другие кинотеоретики (о них речь пойдет ниже).

Деллюк приходит к пониманию человеческого лица и тела как предметов (скажем, натюрморта), которые являются лишь материалами искусства, но искусственного в них ничего не оказывается. Фокус в том, что запечатление этого материала происходит автоматически, при помощи камеры, а не руки художника, что делает материал и предметом, и материей, и в некотором смысле творцом тоже.

Фотогенией, таким образом, оказывается свойство предметов быть творцами самих себя, творить свою внутреннюю экспрессию, будучи показанными на экране. Фотогения — это самоценность объекта съемки.

Лицо-маска. Крупный план в кино

Крупный план — одно из основных средств кинематографической выразительности. Крупным планом мы обращаем внимание зрителя на что-либо, делаем акцент на деталях. Беря крупным планом лицо актера, мы преследуем цель акцентировать внимание зрителя на эмоции или переживании. Но что такое вообще лицо, когда оно оказывается перед объективом?

Важную роль в развитии концепции лица-маски сыграл российский феноменолог Валерий Подорога. Он разработал идею лица-аффекта на примере кинематографа Сергея Эйзенштейна, в частности его дилогии «Иван Грозный». Подорога отмечает, что лицо-аффект превращает лицо человека в некоторого рода упорядоченное, запертое в самом лице, воплощенное выражение. Мы видим эмоцию, как если бы видели ее на картинках, по которым изучают эмоции дети. В разговоре об «Иване Грозном» Подорога упоминает также разработанную Эйзенштейном теорию «раскроя лица»: актеров гримировали, перенося одну половину лица на другую, чтобы лица были максимально симметричны по вертикальной оси. Чтобы они стали в некотором смысле нечеловеческими.

Подорога размышляет:

«Физиогномическое существование лица, лица толкуемого, „читаемого“ — не ограничивает ли оно действие крупного плана? <…> В этом смысле лицевая физиогномика противостоит действию крупного плана, так как последний — и только он — несет в себе чистый аффект, т. е. переживание некоего образа-эмоции.<…> Крупный план, утверждая всесилие лица как аффекта, стирает его, оставляя нас наедине с образом, не принадлежащим… лицу человека… Крупный план — там, где он достигает своей цели, — лишает нас взгляда, мы видим чистый аффект без собственного взгляда,— только глубиной и силой нашей эмоциональной потрясенности».

Схожим образом мыслит крупный план один из первых кинотеоретиков Бела Балаш, выдвинувший концепцию «стирания» лица, растворения его в образе на экране. Как считает Балаш, глазам надо предъявлять. Причем при столкновении с лицом зритель перестает узнавать его как лицо. Остранение не дает помыслить лицо как нечто, принадлежащее человеку:

«Столкнувшись с лицом, мы более не ощущаем себя в пространстве картины. Перед нами открывается новое измерение… Глаза располагаются в верхней половине лица, рот — в нижней; морщины слева и справа — и ничто из этого не сохраняет своего пространственного значения. То, что мы видим, — само выражение. Мы видим эмоции и чувства. Мы видим нечто, чего не существует в пространстве».

Восприятие Балашем вырванного из контекста человеческого лица как «нового измерения» заставляет предположить, что исследователь склонен мыслить лицо как феномен, транслирующий некоторое свойство — выражение, являющееся чистым образом.

Подорога пишет о глазах схожим образом:

«Допустим, мы видим глаза тех, кто заточен в собственные тела. Я хочу сказать, что выражение лица, сосредотачиваясь вокруг глаз, и по сути дела как бы „свертываясь“ в интенсивности взгляда, освобождает эти глаза от тела, как если бы они „случайно“ разместились именно в этом симметричном порядке по обе стороны от вертикальной линии носа, и что они, эти глаза, суть души существа, насильственно заточенного в телесную оболочку, которую это существо никогда не выбирало. Глаза, обладающие взглядом, уже не принадлежат невидимому образу тела, но некоему существу, некоей — так и не обретшей соответствующее себе тело — душе. <…> Взгляд, который обращен к нам, где бы мы его ни находили, не соотносим с телом, которое его несет и физически выражает…».

Как и Балаш, Подорога описывает момент неузнавания человеком лица собственного и лица другого в те моменты, когда оно начинает обладать взглядом: обладающее взглядом лицо как бы распадается на составные части, исчезает как оболочка, оставляя от себя лишь выражение.

Можно сказать и так: лицо-маска, показанное крупным планом в кино, ничего не «скрывает» и не «утаивает», оно не «обманывает» и не противостоит движению, которое совершает тело, более того — оно исчезает в нем и перестает быть маской, которую «носят на лице». Маска сама становится лицом. Маска препятствует олицетворению, обнажая машину, производящую лицо. Олицетворить — значит наделить смыслом. Маска выносит смысл лица за скобки, редуцирует физиогномику, обнажая машину «лицевости». В каком-то смысле кино действительно способствует тому, чтобы увидеть эту машину — в те самые моменты, когда зритель перестает узнавать на экране лицо как лицо человеческое.

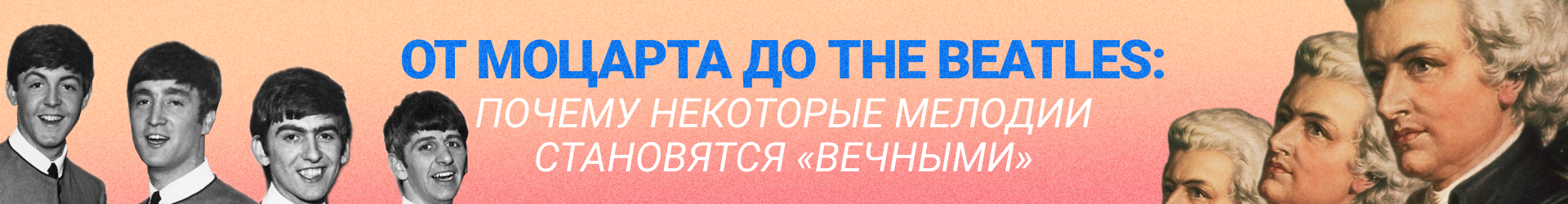

Эксперимент Кулешова

В начале XX века режиссеры Лев Кулешов и Всеволод Пудовкин провели следующий эксперимент. Взяв один и тот же крупный план ничего не выражающего лица дореволюционного актера, они склеили его с кадрами, на которых были изображены тарелка супа, гроб с лежащим внутри ребенком и привлекательная девушка.

Режиссеры обнаружили, что зрители видели на лице актера то выражение, которое диктовалось им последующими кадрами: пара кадров с супом заставляла зрителей видеть на лице актера изможденность и голод, пара с гробом — скорбь и тоску, пара с девушкой — похоть. Таким образом режиссеры пытались доказать незначимость актерской игры в кино, потому что любая актерская игра так или иначе оказывается во власти монтажа.

Кинотеоретик Михаил Ямпольский трактует эксперимент Кулешова как открытие модели «абстрактной машины лицеобразования», введенной Делезом и Гваттари при описании лица-маски: черных дыр (глаз) и белой стены (выбеленного лица). Ямпольский отмечает, что лицо-маска в данном случае «скрывает в себе модель кинопроекции с остекленевшим взглядом глаза-камеры и белым экраном».

«Монтажный опыт Кулешова демонстрирует, каким образом от соположения с изображениями объектов… на экран лица-маски проецируется конкретное лицо-выражение. Эксперимент может быть описан через модель „абстрактной машины лицеобразования“», а лицо актера в данном случае правильно будет назвать фотогеничным: присутствия в кадре этого лица, которое ничего не «играет», будет достаточно для того, чтобы наделить показываемое на экране не только сюжетными, но и добавочными смыслами.

Кинотело в контексте эпохи

То, каким показывается в кино человек, характеризует и очень точно описывает эпоху, в которую это кино было снято.

Только появившись, кино было очень тесно связано с балаганными, ярмарочными представлениями. Народные массы, цирк, карнавал, сцена — вот главные объекты съемок первых кинокартин. И тела в них показывались соответствующие. Главными героями этих картин были обычные люди (толпа), а также клоуны, актеры и актрисы, проститутки, нищие и мошенники — разного рода маргинальные тела и лица, прячущиеся в толпе или проживающие свою драму на сцене.

Очень показательно то, как изменилось тело в отечественном кино после революции, например. Изменилась телесность актера и ее проявления, физиогномический тип актера, используемые им жесты. В советском кино не осталось места декадентским барышням и фрачным героям-любовникам. Или же, как в фильмах Всеволода Пудовкина или Александра Довженко, они подвергаются осмеянию: их одежда и жесты теперь переданы тучным и старым героям, являющимся скорее карикатурой на эпоху упадка.

Показательным в раннее советское время (эпоха нэпа) оказывается жанр социально-бытовой драмы. В этих фильмах раскрыта так называемая новая вещественность нового государства. Обстановка, быт и, конечно, новые тела с их витальностью и жестикуляцией показаны в этом кино максимально подробно.

Взять, к примеру, «Третью Мещанскую» Абрама Роома. В этом фильме, повествующем о любовном треугольнике, нам раскрываются новые типы героев. Двое мужчин и одна женщина в новой обстановке показывают нам быт советского человека, которого мы застаем за умыванием и переодеванием, принятием пищи, сексом и отдыхом. Всему этому не было места в дореволюционном кино. Равно как и обнаженному телу.

Двое мужчин, Владимир и Николай, вводятся как антиподы. Николай наделяется множественными физиологическими проявлениями: его торс часто обнажен, он чешет и потирает себя, подтягивает штаны, ест и пьет. Его жесты широки, размашисты, очень характерны для человека нового времени. Владимир же более невротичен, его жестикуляция мелка, часто это только кисти и пальцы рук (он работает в типографии). С героиней Владимир более нежен, он гладит ее по рукам, а не сгребает в охапку, как первый герой.

Женский образ в течение фильма эволюционирует. Героиня показана за бытовыми делами: готовка еды, смена постельного белья и т. д. Жестикуляция ее выражает неуверенность: поникшие плечи, подпирание рукой головы. Но по ходу сюжета, обретая свободу, Людмила избавляется от скованности движений и держит спину и голову прямо.

В фильме Роома отражается, как в зеркале, вся эпоха нэпа. Быт, вещность, поведение героев рисуют нам портрет целой эпохи, и в этом смысле художественный фильм вполне можно счесть историческим: в нем показаны новые люди, живущие в новое время.

Женское тело в кино

Довольно рано кинематограф приходит к объективации женского тела. В 1915 году рождается образ женщины-вамп: он появляется в чертах Теды Бары в американском фильме Фрэнка Пауэлла «Жил-был дурак». Образ женщины-вамп, роковой обольстительницы, вершащей судьбы главных героев, надолго поселится в кинематографе и породит множество кинодив, за которыми прочно закрепится. Это образ женщины-мечты, неуловимой, ускользающей, но неизбежно опасной. Так ее и показывали в фильмах. Первое появление женщины-вамп в том или ином фильме обычно предваряется крупными планами ее глаз, руки на поручне лестницы, ноги, спускающейся со ступеньки. Это женщина-мираж, которой не существует, образ ее собирается из отдельно взятых частей.

Феминистская кинотеория усматривает в подобном способе демонстрации женщины объективацию женского тела. Так, например, в статье «Визуальное удовольствие и нарративное кино» Лаура Малви доказывает, что форма фильма обусловлена бессознательным патриархального общества. Заимствуя «мужской взгляд», женщина-зритель усваивает навязываемое ей патриархальное мировоззрение. Малви рассуждает о концепции маскулинизма, в особенности ярко выраженной, по ее мнению, в нуарах, в которых и расцвел образ женщины-вамп. С ее точки зрения, процесс объективации колеблется между неким садистским насилием в отношении женского тела, вуайеристскими потребностями и фетишизацией, что превращает женское тело, или, точнее, его части, в объекты наслаждения для зрителя. Малви отмечает:

«Магия голливудского стиля в его лучших образцах (как и вообще всего кино, ощущающего собственную значительность) является результатом, прежде всего, его превосходной способности манипулировать визуальным наслаждением. Не вызывающий сомнений, принадлежащий к этой традиции фильм кодировал эротическое на языке господствующего патриархального порядка».

В 1950-е годы рождается новый взгляд на тело, в частности на женское. Появление кинематографа «новой волны» тесно связано с изменением взгляда на тело, что можно продемонстрировать на примере Брижит Бардо. Осенью 1956 года в фильме «И Бог создал женщину» было показано реальное тело, естественное, не подсвеченное софитами и не разделанное монтажом. Явление нового тела Бардо, восприятие ее нонконформистского языка обнажили реальность, ранее скрытую французской школой за адаптацией костюмов, психологией, игрой, постановкой света или тенденциозными псевдосюжетами. Чуть ли не впервые в кино была показана женщина 1950-х годов, а не женщина двадцатилетней давности.

Режиссерское тело. Чаплин

Опыт Чаплина в кино уникален и показателен. Чаплин — один из первых авторов в кино, он является и режиссером, и исполнителем главных ролей в своих фильмах. Этот факт подразумевает определенные отношения Чаплина с собственной телесностью в кадре.

Деллюк, о котором уже шла речь в этой статье, очень точно описывает искусство Чаплина:

«…Чарли Чаплин обладает первоклассной маской. Он столь же типичен — не правда ли? — как японские куклы или куклы и божки диких племен далекой Африки, которыми мы так восхищаемся. Его строгость движений, его необыкновенное сверкание глаз, ирония, которая концентрирует весь темперамент великого артиста, — используют его маску с поразительной виртуозностью, черпают в ней весь свой блеск и очарование».

Деллюк точно подмечает строгость движений Чаплина. Которая, надо отметить, достигалась грандиозной строгостью его режиссерского метода. О количестве дублей, которые снимал Чаплин, и о тысячах метров истраченной на эти дубли пленки ходили легенды. Чаплин буквально изводил актеров своей дотошностью и стремлением к абсолютной идеальности кадра. И столь же тщательно продумал свой образ Бродяжки. Именно поэтому он узнаваем и любим до сих пор. Тесная жилетка и безразмерные штаны, маленький котелок и огромные ботинки, усики и тросточка — фирменный образ Чаплина, ставший иконическим, создан именно таким неслучайно. Это образ-конструкт. Коллаж. Поэтому он был так любим советскими художниками-конструктивистами и французскими сюрреалистами. Образ Чаплина собран из разрозненных и как бы несочетаемых элементов, являющих собой неорганическое, в некотором смысле машинное начало этого образа.

Величие Чаплина в том, что он заставил весь мир поверить в доброту/честность/душевность и, наконец, человечность персонажа, в котором ничего этого никогда не было. Герой Чаплина является маской не только на крупных планах. Это тотальная маска, слепое пятно, которое зритель призван очеловечить силами собственного восприятия.

Чаплин очеловечивается также самими сюжетами его фильмов.

В «Малыше» он находит ребенка и, куда деваться, начинает о нем заботиться; в «Огнях большого города» слепая продавщица цветов принимает его за благодушного покупателя, хотя он просто шел мимо; в «Новых временах» он чисто случайно оказывается во главе демонстрации, что делает его лидером бастующих рабочих. При этом Бродяжка способен и подраться, и своровать, и даже дать пинка ребенку. Но всё равно он остается для нас трогательным и добродушным героем. Смотря кино Чаплина, мы сами становимся детьми, играющими с куклой. Ведь кукла в наших руках оживает благодаря нашему воображению, правда?

Вместо заключения

К вопросу тела и телесности в кино можно подойти абсолютно с разных сторон. Лицо, тело, мужское и женское, коллективное и индивидуальное и даже режиссерское. Такие разные проявления телесности на экране обуславливаются разнообразием выразительных средств кино. Ведь камерой действительно можно произвести на зрителя самые разные впечатления. Можно «расчленить» тело, можно собрать множество тел в одно, можно рассмотреть каждую морщинку на теле актера, можно превратить лицо в маску и оживить персонажа, который мало чем отличается от марионетки. Средствами кино мы можем творить такую реальность, какую нам хотелось бы видеть. И, что самое интересное, мы можем делать это, не будучи кинорежиссером, потому что зритель — такой же творец, как и режиссер. Именно он видит (или нет) те смыслы, которые закладываются в кино, а также находит свои, те, которые режиссер, возможно, и не подразумевал.