Режем и клеим вместе с Дзигой Вертовым и Михаилом Роммом. Краткая история коллажа в кино

Калейдоскоп американской повседневности от Артура Липсетта и грандиозные антифашистские кинополотна Михаила Ромма — что между ними общего? Разбирается Анастасия Лежакова.

Когда мы берем ножницы и вырезаем картинки из газет и журналов, собираясь создать коллаж, мы, как правило, еще не представляем, что у нас в итоге получится. И лишь увидев перед собой разрозненные элементы, мы начинаем творить смыслы. Это происходит вне зависимости от самих элементов и их расположения, а лишь благодаря нашему мышлению. Смыслы выстраиваются, вместе с ними появляется общая концепция, объединяющая изображения в одну смысловую единицу. В композицию, в которой всему найдется место.

Парадоксально, что коллаж можно создать и средствами кино. Кино — искусство времени. Оно о длительности. Кадры следуют друг за другом, и на выходе мы получаем тысячи соединенных между собой кадров, складывающихся в повествование. Однако кино знает случаи, когда всякая длительность, последовательность, нарратив оказываются упразднены. Когда монтаж, важный для любого фильма, оказывается самоценным настолько, что становится главным смыслообразующим элементом. Смыслы рождаются не в кадрах, а в стыках между ними. И это принципиальный момент. Потому что разрозненные изображения в коллаже не значат ничего. Они обретают смысл, когда мы склеиваем их между собой.

Коллаж плоскостен и принципиально не иерархичен. В коллаже нет главного и второстепенного, нет важного и неважного. Важно всё. Говоря о киноколлаже, мы часто говорим об экспериментальном кино, нарратив которого рождается не из фабулы фильма, а из его формы, как и сюжет любого коллажа, порождаемый им самим, теми изображениями, которые он содержит. Ниже мы рассмотрим несколько примеров киноколлажей из разных периодов истории кино.

«Механический балет» Фернана Леже

Французский живописец Фернан Леже начинает свой путь тогда, когда кинематограф делает свои первые шаги. Кино как динамическое искусство и широкое поле для экспериментов не могло не заинтересовать художника-авангардиста:

«...Я перенес на экран предметы, которые служили мне в живописи, придав им движение и хорошо рассчитанный ритм, добиваясь единого гармоничного целого...».

Знаковое произведение Леже — фильм «Механический балет», снятый им в 1924 году. Это образец чистой поэзии в кино — и вместе с тем это примат чистой формы. Начинается фильм с вполне конвенциональных кадров: женщина качается на качелях. Дальше в фильме будет много маятникообразного движения разных объектов и форм, которые буду рифмоваться с этим первым кадром.

Также для Леже оказывается важен мотив окружности/круга/шара. Круг, часы, голова женщины, работа шестеренок в станках — всё это смонтировано режиссером по принципу чисто визуального внешнего сходства. Здесь мы наблюдаем основной принцип коллажа: смысл в нем рождается из подобия, а не из семантической связи.

Между головой и часами нет ничего общего, кроме того, что оба эти предмета округлые. В этом и есть логика монтажа в «Механическом балете», неочевидная и даже сюрреалистическая.

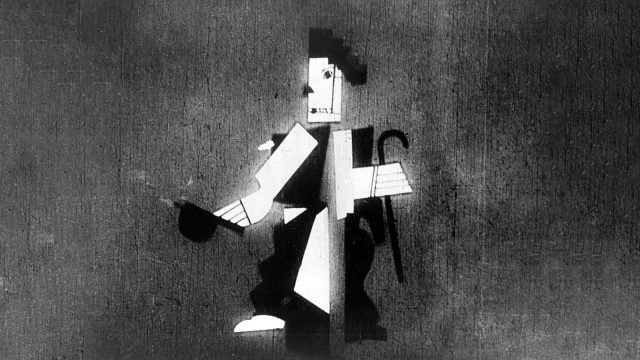

В начале и конце фильма присутствует фигура Чарли Чаплина, и это неслучайно. В каком-то смысле образ Чаплина — тоже коллаж. Тесная жилетка и непомерно огромные брюки, маленький котелок и огромные ботинки — образ как бы скроен из несуразностей и несоответствий. В фильме Леже обнажена суть этого образа, Чаплин представлен буквально как аппликация, что тоже недвусмысленно намекает зрителю на важность эстетики коллажа для режиссера.

«Механический балет» оказался важным витком развития кино, это один из первых фильмов, исследующих возможности монтажа.

«Киноглаз» Дзиги Вертова

Дзига Вертов — один из первых режиссеров и теоретиков документального кино. Как и любой кинематографист 1920-х, тем более работавший в РСФСР и СССР, Дзига Вертов много экспериментирует и разрабатывает собственную концепцию киносъемки.

Мысль, от которой отталкивается Вертов: человек не совершенен. К этому выводу пришли многие кинорежиссеры-авангардисты, и многие пытались решить эту проблему средствами кино. Версия Вертова: киноглаз. Объектив кинокамеры как элемент нечеловеческой оптики, способный улавливать то, что человек увидеть не сможет, а также обладающий своего рода паноптическим, вездесущим зрением. Поэтому в кино Вертова возможен любой ракурс, а эпизоды его картин мало связаны между собой сюжетно. Кино-глаз повсюду, и в его поле зрения может попасть что угодно.

Разработанная Вертовым концепция порождает другую — концепцию «жизни врасплох». Поскольку киноглаз вездесущ, монтаж в фильмах Вертова занимает принципиальное место.

Вертов одним из первых открывает монтаж как средство поэтической выразительности в кино, он часто рифмует эпизоды по принципу ассоциации.

Таким образом, его кино становится голосом новой вещности — в его фильмах чуть ли не впервые мы можем увидеть повседневность нового (советского) человека с разных сторон: его водные процедуры, трапезу, гардероб, то, как он проводит досуг. В этом смысле кино Вертова становится не только изобретательно сделанным материалом, но и важнейшим документом эпохи.

«Киноглаз» (1924) показывает зрителю жизнь в разных районах нового государства и разные сферы этой жизни: церковный праздник в деревне и жизнь деревенских же пионеров. Жизнь пионеров в городе и жизнь кооперативов. Киноглаз даже может управлять временем! Он может показать зрителю, как разделывают корову, как производят муку. Для этого Вертов использует обратную экспозицию, отматывает пленку в обратную сторону. Этот трюк, открытый примерно тогда же, когда появился кинематограф, усиливает концепцию Вертова и суггестию его кино: киноглаз действительно становится не иначе как всевидящим оком (толкинисты скажут — Саурона, но нет), способным со всех сторон рассмотреть жизнь нового человека.

Киноколлажи Артура Липсетта

Артур Липсетт — мастер коллажа и киноколлажа. Фанатами его работ были такие режиссеры, как Ингмар Бергман и Стенли Кубрик. Режиссер-документалист, он рассказывает истории непосредственно монтажом.

В 1961 году он снимает экспериментальную короткометражку-коллаж Very nice, very nice. Фильм представляет собой нечто вроде каталога жизни среднестатистического американца 1960-х и того, что ему уже довелось пережить. Что есть в его повседневности? Рекламные вывески, актеры и актрисы, ракеты, музыка, город, табак, атомный взрыв, еда, танцы, война. Липсетт перечисляет всё через запятую, не отдавая ничему права главенствовать.

Кино Артура Липсетта современники считали странным и сложным, непонятным. Именно потому, что в нем нет нарратива. Но если мы обратимся к самим кадрам?

Начинается лента с фразы: «In the city marches and army, whose motto is...». Потом мы видим кадры с надписями «No» и «Buy». Смена кадров сопровождается автомобильным гудком. И в таком ритме будет выдержана вся лента: звук дополняет изображение, как бы продолжая его мысль, и наоборот. Ритм ленты держится на совпадении изображения и звука, которые, по сути, становятся равными друг другу. Интересно, что совпадения эти происходят как бы случайным образом.

Липсетт монтирует обрывки телерепортажей со случайными фотографиями и кинофрагментами, создавая новое произведение, смыслы которого зарождаются и умирают за секунды. Так, например, голос за кадром говорит нам:

«...you activate you internal system, your organic system, glandular system, muscular system, secretion system, reproductive system...».

Эти слова сопровождаются иллюстрациями из учебника анатомии, но на последней фразе мы почему-то видим лицо мужчины в очках.

Смысл мог бы продолжаться бесконечно, но он должен быть обрублен для порождения новых, в этом суть киноколлажа Липсетта.

И это то, что отличает его от других рассмотренных в статье режиссеров, то, что приближает его к коллажу больше остальных: в его кино не так просто уловить некую общую концепцию. Не дают подсказок теоретические искания, как в случае Вертова, не приближают к разгадке и ассоциативные ряды, как в случае Леже, не помогает связать кадры воедино и закадровый голос, как это будет происходить с фильмами, о которых речь пойдет ниже.

«Ночь и туман» Алена Рене

Французский режиссер Ален Рене очень любил комиксы. Чем не коллаж? Читать комикс — значит монтировать изображения в мультфильм или фильм в своей голове. Комикс имеет все средства для того, чтобы стать анимацией в сознании читателя: мимика героев, динамические элементы, обозначающие движения и даже звуки. У комикса и коллажа достаточно общего.

Ален Рене снимает скандальную картину о концлагерях.

Она скандальна в своей беспристрастности. Рене поднимает из архивов полные жестокости кадры повседневной жизни концлагеря: изувеченные люди, трупы, которые трактором сметают в выгребные ямы, карцеры, больницы, работа, голод.

Фильм повествует о концлагере как месте и как системе. И очень мало пытается «растрогать» зрителя. Нам показано лишь то, что имеется в сухом остатке: похлебка, матрасы из волос умерших женщин, мыло из людского жира, тяжкий труд, насилие.

Здесь охота поставить много запятых и неохота употреблять никаких эпитетов. Нет никакой драмы, и это самое страшное. Иной голливудский фильм о заключенных концлагеря растрогает нас до глубины души, до слез, потому что нам покажут частную историю одного человека. Рене показывает нам тысячи таких историй, и плакать уже не хочется. Зрителя настигает лишь ступор.

Закадровый голос повествует нам о «дизайне» концлагеря: «...в деревенском стиле, японском стиле, без стиля». Речь сопровождается кадрами из соответствующих мест. И Рене, и Липсетт связывают звук и изображение запятыми и вмиг рушат только зародившиеся смыслы. Рене делает это в разговоре о мыле: «Из волос делают матрасы, а из жира... Лучше не говорить об этом». И вместе с прервавшейся речью прерывается и изобразительный ряд: Рене переходит в следующий блок повествования. В разговоре о концлагере смысл нужно разрушить, чтобы не коснуться травмы, чтобы не начать придавать произошедшему значение.

Но самое интересное — финал фильма, в котором оказываются уравнены прошлое и будущее.

«Мы убеждаем себя, что всё осталось в прошлом, больше не повторится. Мы остаемся слепы к тому, что творится вокруг нас, и глухи к нескончаемому плачу человечества» — вот последние фразы фильма.

Рене не говорит о холокосте как о том, что пережито и осталось в прошлом, и мы лишний раз убеждаемся, что времени — как чего-то хронологически выверенного и вносящего порядок и иерархию в ход событий — в фильме не существует.

«Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма

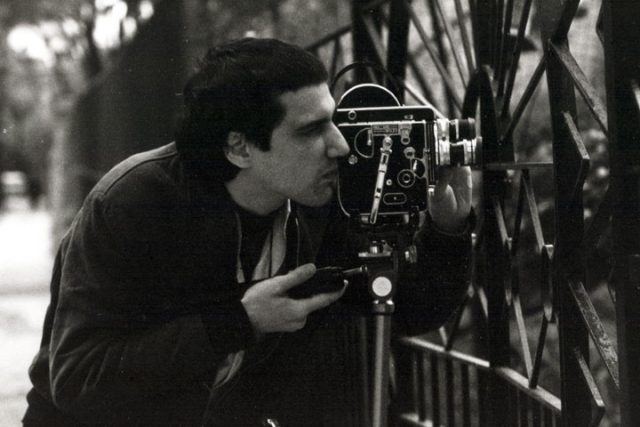

В 1965 году выходит фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

И Рене, и Ромм задаются в своих работах сходным вопросом, а именно: как человечество пришло к этому? К власти фашизма и холокосту. Рене лишь ставит перед нами этот вопрос, оставляя его открытым и не давая зрителю никаких гарантий на то, что всё осталось в прошлом. Ромм же самоотверженно пытается найти ответ, пространно, подробно и всесторонне пытаясь представить зрителю идеологию фашизма.

Фильм смонтирован из европейских и советских хроник, трофейных архивных кадров и личных данных Гитлера и прочих идеологов фашизма. Воедино повествование собирается при помощи закадрового комментария самого режиссера.

«...Для этого берлинского мальчика его мама самая красивая... Как и для этого московского мальчика» — далее следуют кадры расстрела матери и ребенка в концлагере.

Звук выстрела и тишина. Фотографии трупов. Чуть позже идет рассказ о Гитлере от первого лица. С долей иронии даже. Монтаж фотографий Гитлера: «Вот я в хорошем настроении. А вот в плохом. А вот снова в хорошем. Моя фуражка в фас. В профиль». И оба эти эпизода — в хронометраже одного фильма! Рассказ об идеологии и искусстве нацистской Германии, судьбы многих людей — и всё это приправлено характерным закадровым комментарием, очень своеобразно расставляющим акценты и обращающим внимание зрителя на мелкие и не очень детали.

Ромм пытается показать нам, что такое «обыкновенный» фашизм. Какова она, повседневность фашиста? О чем он думает? Что его заботит? Но зритель всегда держит в голове, что между берлинским и московским мальчиками, равно как и ребенком из концлагеря, нет, очевидно, никакой разницы. Как нет разницы между «правильным» черепом человека арийской расы и «неправильным» черепом Пушкина или Маяковского.

Ромм, не скрывая иронии, монтирует портретные кадры немецких рядовых и великих русских классиков, саркастически настойчиво восклицая: «Ну, неправильный череп. А вот это — правильный череп».

Ромм строит свой фильм по принципу коллажа, не только уравнивая все стороны фашизма в его повседневности, но и показывая равенство всех людей между собой.

Кинофантазии Гая Мэддина

Когда-то режиссеры снимали киноколлажи, исследовали возможности кино и т. д., но сегодня, в век Нолана и Спилберга, кому какое дело до экспериментов? Кажется, кино исчерпало свои возможности и открыть в нем нечто новое крайне трудно. Однако есть те, кто не сдаются. И один из них — Гай Мэддин.

Гай Мэддин работает с фантасмагорией, эстетикой сновидения, нередко отсылает зрителя к старому, в частности немому, кино. Задача Мэддина — представить мир кино как нестабильный, изменчивый и даже сюрреалистический.

Например, в экспериментальной короткометражке «Сердце мира» Мэддин предлагает нам план по спасению мира кино и любовью. И всё это — под «Время, вперед!» Свиридова.

В отличие от картин Вертова или Липсетта, в кино Мэддина есть нарратив. Если мы говорим о «Сердце мира», то он элементарный, любовный. Это отсылает нас к немым салонным кинодрамам. Но сколь он любовный, столь же он и абсурдный: девушка, будто только вышедшая из немецкого кино 1920-х, стоит посреди завода, она должна сохранить сердце мира, правильно выбрав себе спутника жизни, один из которых Иисус.

Мэддин, как может, обесценивает сюжет, повышая градус абсурда до гротеска. И тогда нам остается монтаж, во многом, опять-таки, наследующий традиции монтажа раннего кино: ускоренный ритм, короткие кадры и даже интертитры!

На кадры стрельбы или гуляющей толпы Мэддин накладывает соответствующие звуки (а Свиридов всё не умолкает).

В «Сердце мира» Мэддин на самом деле пересобирает смысл кино, отдавая монтажу право главенствовать. Он снимает фильм, в котором оказываются собраны всевозможные «базовые» артефакты немого кинематографа: сюжет, прием каше (когда часть объектива заслонена и изображение принимает отличную от прямоугольника форму, обычно круглую), важный для кинематографа сюрреалистов мотив глаза и зрения, женщина-вамп, родившаяся в эпоху немого кино, и, конечно, монтаж, принципиальную важность которого открыли именно на заре кинематографа. Мэддин переосмысляет первые десятилетия существования кино, облекая их в современную постмодернистскую форму, превращая свое кино скорее в игру в кино или, лучше сказать, в оммаж.

Вместо заключения

И в начале, и в середине прошлого века, и сегодня кинорежиссеры продолжают исследовать поле монтажа. Одних занимает монтаж как смыслообразующая единица, других — как способ создать нарратив, иные используют монтаж лишь постольку, поскольку без него в кино никуда. Но одно кинематограф узнал наверняка и почти сразу: монтаж способен быть самоценным. Он способен создать собственно фильм и те связи, которые улавливает в нем зритель. Тем интереснее экспериментальное кино, в котором версий этих связей может быть великое множество и каждый может увидеть что-то свое, становясь сотворцом наравне с режиссером.

Эстетика коллажа в кино занимала режиссеров давно и, как можно убедиться, занимает по сей день. Монтируя киноколлажи, режиссеры неизменно взывают к зрителю, как бы приглашая его к диалогу. Таким образом, фильм перестает быть замкнутой на себе и исчерпывающейся самой собой системой, внутри которой мы находим ответы на вопросы. Когда мы смотрим подобное кино, то становимся способными найти куда больше ответов.