Шаровые молнии как совместные сновидения: невоспроизводимые наблюдения и тупик научного знания

В 1753 году от шаровой молнии погиб член Санкт-Петербургской академии наук Георг Рихман, но в реальности этого физического явления наука не уверена до сих пор. Вплоть до 2012 года шаровую молнию не мог зафиксировать ни один прибор — их видели только люди. Мы публикуем фрагмент книги философа Александра Монтлевича «Сумасбродства бодрствования. Спекулятивный реализм и осознанные сновидения», в котором он изучает историю шаровых молний и размышляет о том, что происходит с научным мировоззрением, когда оно встречается с невоспроизводимыми явлениями.

Книгу Александра Монтлевича «Сумасбродства бодрствования. Спекулятивный реализм и осознанные сновидения» можно заказать в интернет-магазине журнала [Транслит].

Какая ирония заключена в том, что, разгоняя элементарные частицы на гигантских ускорителях и наблюдая в телескопы отдаленные галактики, существовавшие до появления человеческого вида, наука всё еще не смогла справиться с, казалось бы, куда более простым природным явлением. Шаровые молнии по сей день ускользают от попыток ученых поймать их в рамки регулярного лабораторного воспроизводства. Они, вместе с тем, хороший пример того, что неподвластность какого-либо явления науке — вещь не такая простая. Да, есть свидетели, которые заявляют, что наблюдали шаровые молнии, но ученые бессильны — они, подобно ученым из числа обитателей миров вненаучной фантастики, просто не знают, что делать с этими природными явлениями. Существуют ли шаровые молнии на самом деле? Ответ на этот вопрос, возможно, требовал бы создания такого лабораторного дизайна, который бы позволил изменить константы и законы самой науки, так, как это имело место в случае эксперимента Лабержа — Хирна, где изменились не константы реальности, а что-то более существенное, — именно такой принцип как разделенное (общее) бодрствование. В научной объективации осознанных сновидений потребовалась прямая коммуникация между двумя разными мирами. Неизвестно, ждет ли нас и с шаровыми молниями прорыв аналогичного масштаба, но как явления, неподвластные текущей науке, они ставят вопрос, существует ли надежный способ отличить мир вненаучной фантастики от мира расколдованной повседневности. Заглянем в статью в «Википедии», посвященную шаровым молниям:

Теория происхождения шаровой молнии, отвечающая критерию Поппера, была разработана в 2010 году австрийскими учеными Джозефом Пиром (Joseph Peer) и Александром Кендлом (Alexander Kendl) из Университета Инсбрука. Они опубликовали в научном журнале Physics Letters A предположение, что свидетельства о шаровых молниях можно понимать как проявление фосфенов — зрительных ощущений без воздействия на глаз света, то есть шаровые молнии являются галлюцинациями. Их расчеты показывают, что магнитные поля определенных молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры, которые и кажутся человеку шаровой молнией. Фосфены могут проявиться у людей, находящихся на расстоянии до 100 метров от удара молнии.

23 июля 2012 года на Тибетском плато шаровая молния попала в поле зрения двух бесщелевых спектрометров, с помощью которых китайские ученые изучали спектры обычных молний. В итоге были зафиксированы 1,64 секунды свечения шаровой молнии и ее подробные спектры. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами почвы.

Данное приборное наблюдение, вероятно, означает, что гипотеза фосфенов не является исчерпывающей.

Обратим внимание на гипотезу Пира — Кендла. В ней говорится, что интерсубъективное согласие нескольких свидетелей, которые видели одну и ту же шаровую молнию, является чем-то вроде разделенного сновидения. Шаровые молнии ускользают от воспроизводимости, и всё, что мы можем о них сказать, это лишь то, что гипотеза разделенной галлюцинации в бодрствовании оказалась опровергнутой внечеловеческим устройством — двумя бесщелевыми спектрометрами. Дело не в том, что такое событие, как шаровая молния, редкое, а в том, что еще более редкими оказываются встречи с молниями таких свидетелей, как щелевые спектрометры. Им, в отличие от людей, ученые верят.

Изумительно здесь то, что ученые, такие как Пир и Кендл, изображают ситуацию, когда группа людей наблюдает шаровую молнию, как ситуацию, когда никакой «реальной» молнии в визуальном поле нет, а фосфены воздействуют непосредственно на внутренние анатомические структуры зрительной системы и мозговое обеспечение обработки сигналов.

То есть перед нами ситуация, в чем-то напоминающая упомянутые нами в первой главе эксперименты, в которых у животных «отключали» мозговой центр, отвечающий за блокировку мышц в стадии сна со сновидениями, и животное начинало транспортировать свое поведение из мира сна в реальный мир, проецируя под опущенными веками события сна в явь. В случае гипотезы Пира — Кендла, свидетели шаровых молний с широко открытыми глазами находятся под воздействием образов, которые поступают не с сетчатки глаз, а генерируются в каналах передачи и блоках обработки зрительной информации. Иными словами, научная гипотеза, отвечающая критерию Поппера, то есть успешно, как мы видим, опровергнутая спектрометрами, — это нулевая гипотеза о том, что разделенное (совместное) бодрствование в определенных ситуациях (в логике XSF-мира типа 1) есть, по факту, совместное (разделенное) сновидение.

Читайте также

Духи — порожденные человеком, но реальные: как антропологи поверили в призраков и божеств

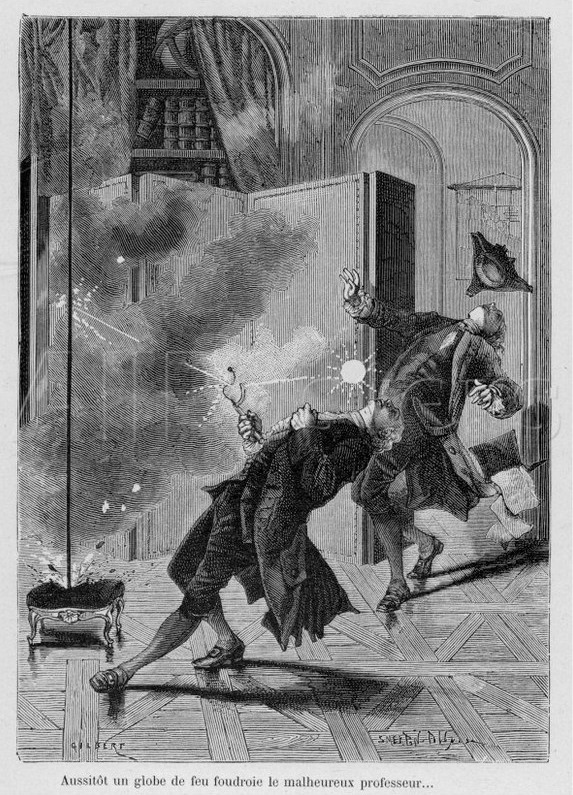

Стоит привести свидетельство о случае, произошедшем в Санкт-Петербурге с Георгом Рихманом, действительным членом Санкт-Петербургской академии наук. Вдохновленный опытами Бенджамина Франклина, он решил осуществить попытку количественно измерить электричество. Сконструированный им прототип электроскопа, названный им «указатель электрической», имел проводник, который тянулся из кабинета Рихмана, соединяясь с железным прутом на крыше, притягивающим атмосферное электричество. В архивах сохранился рисунок «громовой машины» Рихмана, сделанный Михайло Ломоносовым, в квартире которого, располагавшейся так же, как и жилье Рихмана, на Васильевском острове, было установлено аналогичное оборудование. Результаты измерений атмосферного электричества, получаемые Рихманом, регулярно публиковались в «Петербургских ведомостях», в течение 1752 и 1753 годов.

Рихман и Ломоносов часто спорили о правильных настройках своих электроскопов. 6 августа 1753 года на заседании Академии наук между ними в очередной раз завязалась такая дискуссия, и в это же время, как по заказу, в окне показалась грозовая туча. Понимая, что это, возможно, последняя гроза в году, Рихман и Ломоносов ринулись в свои домашние лаборатории, чтобы запустить свои громовые машины.

Гравер и художник И. А. Соколов, который в тот день сопровождал Рихмана, чтобы зарисовать цвет электрических искр, стал свидетелем смерти ученого от удара шаровой молнии. Сам Соколов был отброшен взрывом, но остался жив. По его словам, бледно-синеватый огненный шар размером с кулак сошел с железного прута громовой машины и ударил Рихмана в левую часть лба. Врач Кратценштейн, прибывший на место происшествия, обратил внимание на то, что в сенях у двери кусок внизу «отшибло» и повреждена дверная рама, а стоявшая рядом с дверью деревянная колода «раздроблена сверху донизу». Поэтому врач предположил, что шаровая молния попала в комнату не через подвешенную металлическую линейку, а через дверь в сенях при сильном порыве северного ветра. Третьим прибыл Михайло Ломоносов, который затем в объяснительной графу И. И. Шувалову, прося его «всепокорнейше... миловать науки» и того, «чтобы сей случай не был протолкован противу приращения наук», писал:

«Что я ныне к Вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время. (...) Первый удар от привешенной линейки с ниткою пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Ноги и пальцы сини, и башмак разодран, а не прожжен».

Смерть Рихмана бросает тень на упомянутый выше рассказ Айзека Азимова, к которому обращается Мейясу, говоря, что та история была как будто специально написана, чтобы проиллюстрировать различие между научной и экстранаучной фантастикой, а также между проблемой Поппера и Юма. В рассказе Азимова, имеющем детективный подтекст, необычная траектория бильярдного шара, убившего Блума, казалась заранее просчитанной профессором Приссом. Но рассказчик оставляет дело нераскрытым. Читателю остается гадать, был ли смертельный исход эксперимента сконструирован Приссом, или же имело место случайное стечение обстоятельств. Не просчитал ли Ломоносов вперед что-то такое о действии громовой машины в тот день, как и Присс в сцене с гравитационной установкой Блума? В письме графу Шувалову Ломоносов объясняет, почему его не убило в тот день, указывая в качестве причины, по которой он покинул свой кабинет во время грозы следующее: «И жена просила, чтобы я прочь шел, ...что (на столе) щи простынут». Мы можем сказать, что случай со смертью Георга Рихмана был как будто специально подстроен природой, чтобы проиллюстрировать нам неочевидность различия между XSF-миром и нашим обыденным миром расколдованной повседневной реальности.

Итак, шаровые молнии ускользают от науки, они не воспроизводимы в лабораторных условиях, то есть, иными словами, не верифицируемы и не фальсифицируемы. Для ученых феномен шаровой молнии представляет собой то самое событие, на которое ученые, живущие в мире вненаучной фантастики, не обратили бы внимания:

...ученые никак не будут комментировать эти случаи. И это не потому, что они обязательно решат сомневаться в добросовестности свидетеля, и не потому, что они предполагают, что он сумасшедший или стал жертвой галлюцинации, — но просто потому, что наука ничего не может сказать о событиях, наблюдения которых не подчиняются процедуре, которая обеспечивает их воспроизводимость.

Можно ли из того, что шаровая молния подпадает под описание, данное Мейясу в отношении событий XSF-мира типа 1, заключить, что между этим миром и миром, в котором мы с вами находимся, миром внефантастической научной обыденности, нет никакой разницы? Что приобретает философ, обратившись к такому объекту удивления, как XSF-мир, который должен бы был отличаться (но, как мы видим, не отличается) от нашего расколдованного мира? И какую цену необходимо заплатить за это экстранаучное удивление? Что заставляет философа искать нечто более удивительное, чем наука, говорящая об удивительном положении вещей? Что заставляет философа интуитивно схватывать то, что положение вещей, воспроизводимое в научных экспериментах, не так завораживающе, как перспектива и возможность логически непротиворечивая, что мир может изменяться и физические константы могут калейдоскопическим образом быть перетасованы? Что, наконец, заставляет философа искать некое новое удивление в фантазии о фантастическом мире, в котором невозможна наука? И что означает, что удивление любителя научно-фантастических романов должно быть преодолено чем-то куда более занимательным, более фантастическим?

Все эти вопросы оказываются подвешенными в силу того, что шаровая молния оказывается тем примером, который обнуляет различие между миром вненаучной фантастики и нашим обыденным миром, поддающимся объяснению наукой. Мы, свидетели шаровых молний, уже живем в мире, частично экстранаучном, в мире, где наука интересуется только тем, что она может смоделировать и воспроизвести, но таких случаев, подвластных ученым, не больше и не меньше, чем аналогичных событий, которые мы можем найти в мире экстранаучного фантастического романа.

Шаровая молния, стало быть, есть тот артефакт, который спасает удивление философа от необходимости изобретать новый вид фантастической прозы. Нам нет необходимости искать объект желаемого удивления в экстранаучной фантастике, так как часть самого нашего мира вненаучна. Наш мир — это мир вненаучности типа 1, где отдельные артефакты, такие как шаровая молния, ускользают от всеобщности суждения факта.

Может быть интересно

Шаровая молния представляет собой не до конца подвластный науке артефакт из повседневной реальности, который симметричен рассматриваемой нами научной объективации осознанных сновидений как суждению факта (о коммуникации между мирами сна и яви без посредства интерсубъективного бодрствования).

Если осознанные сновидения поначалу представляли собой для лабораторной науки того же типа невоспроизводимый и неверифицируемый артефакт, каким по сей день остаются шаровые молнии, то на данный момент произошел их переход из феноменов, которыми ученые не интересуются, в разряд феноменов, с которыми можно работать. Мы вправе говорить о том, что самые радикальные изменения, которые могут произойти, это не изменения констант мироздания, а изменения, соответствующие переходу неподвластных науке объектов — в подвластные. Но вместе с тем после перехода осознанных сновидений из разряда вненаучного в зону научности, трансформировалось понимание самих основ науки. Мы выделили лишь трансформацию такого артефакта, как интерсубъективность бодрствования, которая сама оказалась неподвластна научному интересу. Последнее означает лишь то, что за этим переходом объектов из вненаучной зоны в научную должна следовать и трансформация философского интереса и любопытства в отношении проблемы, существует ли мир на самом деле и Я в нем, или только кажется, то есть в отношении самой заинтересованности вопросом о реальности. Неизбежно, что такая трансформация на данный момент имеет лишь один нетупиковый горизонт — люциферианскую установку, приходящую на смену картезианской и возвращающую нас к вопросу о различиях сна и яви. Такой революционный пересмотр не может состояться без того, чтобы мы не прояснили реакционность и недостаточность всяческих попыток сохранить трансцендентальное достоинство философа за счет спасения его удивления путем дискредитации, с одной стороны, удивления и стиля видения ученого, а с другой — удовольствия, получаемого от удивления, которое испытывает читатель научно-фантастических романов.