Рисование пулями, американо-русский антивирус и волосатые пятки. Как Александр Бренер напросился в гости к Берроузу и нашел там Патти Смит

Однажды акционист и писатель Александр Бренер приехал в Америку и решил найти там Берроуза, причем дело увенчалось успехом, а дома у Берроуза он встретил Патти Смит, живую легенду панка. Ну или, по крайней мере, написал об этом. Сегодня на «Ноже» — пятая часть книги Александра Бренера «В гостях у Берроуза. Американская повесть», вышедшей в ИД «Городец» в 2021 году.

18+

Данный материал не пропагандирует употребление наркотиков или каких бы то ни было других запрещенных веществ и представляет собой точную цитату из книги Александра Бренера «В гостях у Берроуза». М.: ИД «Городец». — 2021. С. 116–148.

Внимание! В приведенном отрывке встречается нецензурная лексика.

1

Дверь знакомого дома была приоткрыта.

На пороге лежала чёрная кошка с порванным ухом. Она посмотрела на меня как на подонка. Я не посмел её погладить.

Я направился в ванную, чтобы принять душ (я взмок, бегая по улицам в поисках Лоретты).

Ванная в доме Берроуза пахла кошачьей мочой, как и всё остальное. После смерти Брайона Гайсина кошки стали единственными существами на этой планете, которых уважал Берроуз. Он говорил, что кошки научили его лучшим человеческим чувствам. Например, сочувствию и отзывчивости душевной.

Он считал, что кошки утончают даже самую толстокожую душу.

В сущности, Берроуз в свои последние годы предпочитал компанию кошек всем людям, включая Грауэрхольца.

Я читал где-то, что он рыдал при мысли, что его кошки могут быть уничтожены ядерным взрывом.

В своей книге «The Cat Inside» Берроуз пишет, что его любимые кошки умели исполнять роли самых дорогих ему людей из прошлой жизни, у которых он хотел попросить прощения: его матери, его жены Джоан, его отца, Джейн Боулз, его сына Билли…

Берроуз исповедовался перед кошками и извинялся за свои стародавние проступки.

«Они живые, дышащие существа, а контактировать с другим существом всегда печально, потому что ты видишь ограниченность, боль, страх и смерть в финале. Это и есть контакт, — пишет Берроуз. — Это то, что я чувствую, когда прикасаюсь к кошке и замечаю, что по лицу у меня текут слёзы».

2

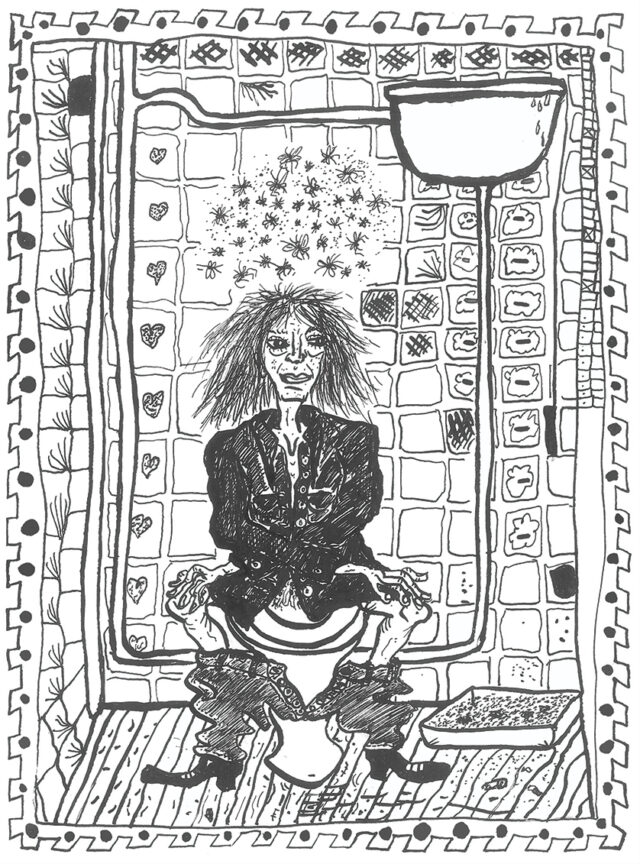

Я толкнул дверь ванной и… увидел Патти Смит: она мочилась, присев над унитазом.

Её чёрные джинсы были спущены, обнажив массивные колени.

Она мочилась громко и мощно, как лошадь.

Патти Смит — легендарная крёстная мама панк-рока, поэтесса, певица, писательница и мемуаристка.

— Эй! — сказала она. — Здесь занято, buddy.

Я, конечно, растерялся.

Подумал, что ошибся. Неужели сама Патти?

Патти Смит в доме Берроуза — вот так удача!

3

Я отправился на кухню. Там была рыжая кошка. Она что-то ела из миски.

Я тоже проголодался, но не нашёл ничего съестного. Я сел в кресло, сплошь покрытое рыжими и белыми кошачьими волосками.

Персональное кресло Берроуза (на колёсиках) пустовало. Я думал: «Патти Смит! Сама Патти!» Я предвкушал авантюру.

4

И тут появился Берроуз — в сопровождении Грауэрхольца. Они только что вернулись из Канзас-сити. Берроуз ездил в тамошнюю больницу за дозой метадона.

Он был на метадоновой программе. Он крикнул:

— Кушать! Хочу кушать!

Грауэрхольц тут же засунул хлеб в тостер.

Берроуз съел яйцо всмятку и два тоста с арахисовым маслом.

И выпил большую чашку сладкого чая. А потом пару раз пыхнул джойнтом. Я не помню, что он сказал мне тем утром.

Кажется, только одно:

— Хочу покакать. Сказал — и вышел.

5

И вдруг вошла Патти Смит, уже успевшая натянуть на себя чёрные джинсы. Грауэрхольц нас познакомил.

— My name is Patti, — сказала Патти. Она хотела знать, откуда я родом.

Она слышала об Алма-Ате, о Казахстане. Она даже знала слово ЮРТА.

6

Втроём — с Патти Смит и Грауэрхольцем — мы позавтракали: тосты и кофе. Я, конечно, млел и нервничал в присутствии Патти. И поэтому не мог наслаждаться своим тостом. А Берроуз всё не появлялся. Зато появилась толстая серая кошка. Почему-то она шла на подогнутых лапах, так что её живот волочился по полу. Грауэрхольц сказал:

— Когда кошки чего-то боятся, они бегут с животами, волочащимися по полу.

Патти спросила:

— А чего она боится?

Грауэрхольц ответил:

— Она не любит чужих в доме.

Я подумал, что это замечание относится ко мне, и напрягся.

Патти сказала:

— Некоторые люди тоже от фрустрации распускают брюхо.

7

Что было потом, я не помню. Кажется, мы вдвоём с Патти Смит сидели в холле и листали журналы: Guns and Ammo, Soldier of Fortune, American Handgunner. И вдруг она сказала:

— Извини. Я никогда не закрываю дверь в туалете.

Это у меня с детства. Я не знал, что ей ответить. Я даже не знал, как мне к ней обращаться: миссис Смит или просто Патти. Она сказала:

— Люди полагают, что мочиться и какать — очень интимное дело. Very, very private. Но я так не считаю. В пятнадцатом веке в Париже люди справляли нужду в любом общественном месте. Просто снимали штаны и задирали юбки на улице или в парке. Не только плебеи, но и аристократы. Были даже короли, принимавшие послов, сидя на золотом горшке и пукая, как кони. Мы оба рассмеялись.

У Патти Смит были очень ровные белые зубы.

На её чёрной мужской рубахе красовалась брошь из белого металла: бабочка с человеческой головой (кажется, это была голова Артюра Рембо — боготворимого ею поэта).

Вдруг она сказала:

— Зови меня Патти. Значит, ты русский художник из Казахстана. Я люблю русских. Я недавно читала русского поэта по имени Клюев. Ты его знаешь?

— Да, — сказал я. — Знаю.

— How did he die? — спросила Патти.

— He was killed by Stalin.

— Ох! — сказала она. — Сталин! That fucker!

Вдруг я увидел острые маленькие волоски, растущие в углах рта и на подбородке Патти. Я подумал: «Она уже бабушка. Или ведьма?» Но тут появился Берроуз.

8

На нём была та же зелёная куртка, а на голове помятая шляпа. В руке он держал чёрную элегантную винтовку.

— Hi, Patti, — сказал он.

— Good morning, William, — сказала Патти. — Как ты поживаешь?

— Всё в порядке, — сказал Берроуз. — Только все мы должны кардинально измениться.

— My name is Patti Smith, — сказала она. — Куда мне от этого деться?

— Heh, heh, heh, — сказал Берроуз. — Who lives will see, my dear.

Грауэрхольц подал ему стакан с кока-колой и водкой.

— Американо-русский антивирус, — хмыкнул Берроуз. — America Libre.

Он выпил и сморщился, словно глотнул рыбьего жира.

— Ну что, пойдём делать искусство? — спросил он, дёрнув губами.

И мы пошли практиковать GUNSHOT PAINTINGS.

9

Было чудесное утро.

Мы — я, Патти Смит, Джеймс Грауэрхольц и Берроуз — вышли во двор, обнесённый высоким забором. Там было очень красиво: трава, цветы, густая листва — и могилы кошек.

Берроуз хоронил своих любимцев под окошком спальни.

В саду всё было готово для художественно-стрелкового сеанса: перед маленьким гаражом стоял стенд с укреплённым на нём картоном; три жестяных банки с краской покоились на треножнике перед стендом.

— Умеешь стрелять? — обратился ко мне Берроуз.

Я сказал, что посещал секцию стрельбы, когда учился в школе, но меня выперли оттуда за неуспехи. Берроуз рассеянно слушал, рассматривая затвор винтовки.

— Ладно, я стрельну первым, а ты посмотришь, — сказал автор «Последних слов Голландца Шульца».

Он тщательно приложился к прикладу и прицелился в одну из банок.

Она находилась от него примерно в семи метрах. Мы с Патти и Грауэрхольцем стояли сзади. Я глядел на мушку винтовки, которая чуть-чуть дрожала. Раздался выстрел. Банка взвилась в воздух и после судорожного зигзага упала к ногам Берроуза в травку. А он вдруг закружился волчком и разорался:

— Fuck! Бля! Сука! Мать вашу! Cunt! Asshole!

Сперва я не понял, в чём дело, но потом увидел: он был весь заляпан краской.

Ну и чертовщина!

Стрелок попал в банку, она взорвалась и забрызгала стрелка с ног до головы красным акрилом.

Вот тебе и gunshot painting.

Больше всего досталось физиономии автора «Билета, который лопнул».

Пострадали его нос и подбородок.

Один глаз был полностью залеплен краской.

Шляпа свалилась с башки, обнажив бледный череп с хилыми остатками волосяного покрова.

Грауэрхольц кинулся к своему боссу.

— Уильям! Уильям! — кричал он.

Он содрал с себя красивую ковбойскую рубаху и вытирал ею лицо шефа.

Но Берроуз не унимался: орал и приплясывал, как бесноватый.

Кажется, он порядком испугался.

10

Потом мы с Патти сидели в холле и пили пиво.

А Берроуз с Грауэрхольцем надолго спрятались в ванной.

Патти сказала:

— Это всё потому, что он уже не занимается сексом.

— Что именно? — спросил я.

— Всё, — сказала Патти. — Все его беды.

Она пошла на кухню и приготовила два тоста с пармезаном.

Мы ели в полной тишине, а потом она сказала:

— Может, займёмся любовью? Я дико смутился. И струсил.

Дело в том, что у меня в эти дни выскочил на спине громадный фурункул.

Я пытался его выдавить, но от моих усилий он только распух и налился кровавым гноем.

Я всё время ощущал этот ужасный бугор на левой лопатке: весьма неприятное чувство.

В голове мелькнуло: «Если я займусь любовью с Патти, она наверняка обнаружит этот фурункул!»

И меня обуял ужас. Да и вообще: я робел в присутствии этой Патти, похожей на индейского вождя, переодетого в нью-йоркские интеллектуальные шмотки.

Я не чувствовал к ней никакого эротического позыва.

Но нельзя же было отказаться от предложения самой Патти Смит — крёстной мамы панк-рока. Она сидела напротив меня и властно, вызывающе улыбалась.

Вот я и согласился.

11

Мы пошли в мою комнатушку.

Патти Смит села на мою не заправленную кровать и огляделась.

— It is so sweet, — сказала она и сладко улыбнулась.

Я поискал глазами, куда бы мне приземлиться, но не увидел.

Жестом она пригласила меня сесть с ней рядом.

— Ты любишь Берроуза? — спросила Патти.

— Да, — сказал я.

— Очень?

— Очень.

— Но ведь ты любишь женщин?

— It’s no trouble, — сказал я. — Можно любить и Берроуза, и женщин.

— Точно, — сказала Патти. — А ты, я вижу, не промах. Хотя выглядишь как тихоня.

И тут я почувствовал её запах. Она пахла костром, разведённым в лесной чаще.

«Неужели это парфюмерия?» — мелькнуло у меня в мыслях.

«Или она ведьма?»

В этот момент она положила руку на мою руку.

У неё была крупная, увесистая ладонь, полностью поглотившая мою съёжившуюся похолодевшую ручку.

Я почувствовал на себе её жгучий взгляд, из-за чего всё дальнейшее вышло из-под моего контроля.

Как сказал Берроуз: «Don’t looka me! Who you fucking staring at?»

12

Следующее, что я заметил, повергло меня в глубочайший шок: Патти разделась. Её чёрные шмотки упали на пол.

У нее было великолепное тело зрелой матроны. В одежде она казалась компактной. А в голом виде это была царица, владычица, хозяюшка, начальница, богиня.

Она лежала на узкой кровати с закрытыми глазами, приглашая меня рассмотреть её и восхититься.

Она сказала:

— I have gone so very far to deny death, dear.

У меня до сих пор звучат в ушах эти слова, и я не могу поверить, что это лишь далекое воспоминание из канувшего в небытие 1996 года.

Но прошлое никогда не кончается, как сказал Фолкнер.

Мой член и сейчас непроизвольно встаёт при мысли о нагой Патти, как он встал тогда — в той осиной комнатушке.

Я вдруг стал спокойным, холодным. Я стал Дон Жуаном.

Я погладил сухой ладонью выпуклый живот Патти и поцеловал её в шею.

Помня о фурункуле, я не стал раздеваться, а просто начал её харить, предварительно подложив подушку под её ягодицы.

Повторяю: я был холоден и неистов одновременно. Настоящий ёбарь.

Она была в восторге, судя по заигравшей на её губах улыбке.

Она запела что-то вроде:

— У-ли-ти-ти-тю-у-ли…

Она задрала свои царские ноги и положила их на мои плечи.

В ходе этой операции я узрел нечто, чего никогда в жизни не видел.

Ни до ни после.

У Патти Смит были волосатые пятки.

Я не шучу, не вру, не юродствую, не издеваюсь: ВОЛОСАТЫЕ ПЯТКИ.

— У-ли-ти-ти-тю-уу-ли…

13

Когда-то, задолго до встречи с Патти, я читал сказки одного африканского народа, где говорилось о колдуньях, которых можно узнать по волосатым пяткам.

Помню, я тогда поразился и восхитился. Люди думают, что сказки — небылицы.

Но я уверен, что любая небылица — святая правда. Любая байка — истинная реальность.

Прочитав про волосатые пятки в африканской сказке, я испытал восторг и ужас.

А в доме Берроуза я воочию увидел волосатые пятки Патти.

Они были совершенно такие, как в тех сказках.

И вот что самое удивительное: они меня нисколько не охладили.

Я не почувствовал ни отвращения, ни тревоги, ни испуга.

Мой мужской аппетит не пропал, моя сила удесятерилась, моя похоть обострилась до предела.

Я дрючил её и дрючил.

У меня был железный стояк, как у Геркулеса. Но я не мог кончить.

Это тоже случилось со мной впервые: невозможность кончить.

В прошлом, бывало, я кончал раньше, чем надо. Да, чёрт возьми, бывало.

Бывало и так, что я сильно задерживался с этим.

Но чтобы совсем не кончить — такое случилось только с Патти.

Неужели дело было в её пятках?

Я пилил её мощно, а вот кончить не получилось.

Зато она кончила целых пять раз (сама мне потом сказала).

— Ули-ли-тю-ти-ли-у-ли…

14

После этого мы сидели в холле и опять ели тосты с пармезаном.

И запивали их ледяным пивом.

И улыбались друг другу. Патти сказала:

— Знаешь, когда я была маленькой, мой отец будил меня пощечинами каждое утро. Он работал на заводе и не очень церемонился с нами. Он поднимал меня, моих сестёр и брата оплеухами, от которых у нас ещё два часа горели щёки. Мы орали благим матом, так что соседи тоже не нуждались в будильнике: наши вопли их будили. Можешь себе такое представить?

Я сказал, что хорошо представляю.

Я тоже не любил вставать по утрам в школу. А Патти:

— Всё это давно миновало. И они уже не с нами.

They’re all dead now and perhaps I am too, my dear.

— Кто? — спросил я.

— All of them, — сказала Патти.

Я подумал, что она говорит о Роберте Мэпплторпе.

Или, может, о своём папе? Или о Пабло Неруде?

Или о Клюеве?

Или об Артюре Рембо? Или ещё о ком-то?

У неё были грустные глаза и густые брови.

Она закурила сигарету без фильтра: Natural American Spirit.

Она была одета в роскошную чёрную блузку. Или это была мужская рубашка?

После нашего совокупления кожа на её скулах пылала.

И эти припухшие губы… И волосатые пятки… Она сказала:

— Где же Уильям? Куда они делись? Мы ведь их гости.

Если не ошибаюсь, она мне ещё сказала:

— I think you’re excrement, my dear.

Или мне это только показалось?

Я посмотрел на неё недоуменно. А она:

— Кто ты? На самом-то деле?

Я не знал, что ответить.

Мой английский язык никуда не годился! А Патти:

— Я не знаю, кто я. А ты знаешь?

— Ты — Патти.

— Патти?

— Патти.

— Правда Патти?

— Правда.

— Я не уверена… А если даже и Патти, то какая Патти?

Я хотел сказать: «Патти Смит», но подумал, что это глупо.

И, возможно, это было неправдой.

Может, она была вовсе не Патти Смит, а Дебби Харри.

Или Мата Хари. Или София Ротару. Или…

А она снова:

— Где же Уильям? Куда он делся?

Наконец — уже к вечеру — мы увидели их обоих: Берроуза с бледным умытым лицом и Грауэрхольца в свежей ковбойской рубахе.

Им доставили пиццу и чизбургеры из какого-то ресторана, и мы с удовольствием порубали и проглотили по два стакана vodka-and-Coke, а потом ещё по чашке крепкого чая.

Во время ужина Берроуз спросил меня:

— У тебя есть деньги?

— Нету.

Он усмехнулся:

— Ну, это обычное дело. У одних людей есть деньги, а у других нету. В этом случае те, у кого есть деньги, покупают тех, у кого их нету. Ты должен понять эту систему, русский, чтобы лучше устроиться на свете. Или ты не хочешь устраиваться, а предпочитаешь побыстрей смыться?

Я промямлил, что устраиваются одни подонки. Патти рассмеялась.

А Грауэрхольц спросил:

— Уильям, ты хочешь сэндвич с арахисовым маслом?

— Не откажусь, — сказал Берроуз.

Грауэрхольц приготовил ему сэндвич с арахисовым маслом и куском шоколада.

А вот что ещё Берроуз сказал на тему денег:

— В Швейцарии даже у нищих есть деньги. Там в любом супермаркете можно купить золотые слитки — вроде тех, что лежат в банковских подвалах. А если у тебя нет денег, эти слитки можно стибрить. Просто положить их в карман, как картошку. В Швейцарии люди доверяют друг другу.

Помню, я тогда не поверил и подумал, что он шутит. Но сейчас я живу в Швейцарии и на опыте убедился в истинности каждого его слова.

16

— Пойдём на веранду, — сказал Берроуз. Все поднялись.

— Нет, только я и русский, — сказал Берроуз.

Это не понравилось Грауэрхольцу и Патти, но они подчинились.

Вдвоём мы вышли на прогретый, душистый воздух.

Вечер выдался на славу.

Там и сям кружились светлячки, взлетавшие всё выше и выше.

В конце концов они исчезали в высоте и превращались в звёзды на тёмном флаге неба.

Берроуз опустился в кресло-качалку, а я сел на пол.

Откуда-то с улицы прибежала серая кошка и прыгнула Берроузу на колени.

Я взглянул на него, и мне показалось, что это Варлам Шаламов!

— Дорогая сучка, — сказал он и принялся гладить кошку.

В наступившей тишине слышалась дальняя игра на банджо.

Великий американский писатель заговорил, и его голос был подобен дребезжанию старого, изношенного механизма:

— Ну я и дожил. Ну и дожил, старый тупица. До последнего позора дожил, до грошового абсурда, до копеечного анекдота. И свидетелем этого позора стал русский, взявшийся неизвестно откуда. Спасибо говнюку Тому, что привёл тебя, шпингалета. Благодаря этой банке с акрилом я вспомнил все непотребства, которые сотворил в своей нечестивой жизни, управляемой Мерзким Духом. За эти непотребства я сегодня и поплатился. За смерть Джоан, и за несчастного Билли, и за то, что не попрощался с умирающим Брайоном, и за весь пиздёж, который разводил вместе с остальными, за всю эту саморекламу. Вся моя жизнь — одна большая американская помойка, из которой я хотел выбраться, но постоянно скатывался обратно. Газеты, радио, Голливуд, телевизор, а теперь ещё и компьютер! Они всех выебут — во все дыры! У них все ниточки в руках, у этих пиздаболов! Я пытался избежать блядского контроля, старался не поддаваться поганым мозгоёбам, но сам оказался порядочным мозгоёбом! Не таким, конечно, как главные мозгоёбы, но всё-таки несомненным мозгоёбом. И всё потому, что часто следовал рецептам главных мозгоёбов. Блядские масс-медиа, против которых я выдвинул метод нарезок, меня проглотили. Даже оргонная камера доктора Райха не помогла мне, не говоря уже о проклятом героине. Блядский Энди Уорхол! Блядский Кроненберг! Блядский Тимоти Лири! Они всех нас проглотили, эти сучьи масс-медиа, — не только Гинзберга и Керуака, но и вообще всех американцев, немцев, французов, чехов, ирландцев, поляков и даже румына Тристана Тцару… А Селин был фашистом и идиотом… И вот поэтому на меня сегодня прыгнула банка с акрилом — в тот самый момент, когда я хотел сотворить свою самую главную картину. Хуй тебе, Берроуз! Хуй тебе вместо главной картины. И главную книгу я тоже так и не создал, потому что ёбаный «Голый завтрак» — это просто хорошая книга. И никакая другая написанная мною книга тоже не стала главной — главная так и не родилась. А почему, скажите на милость? А потому, что я никогда не сподобился высказать всю правду, которая мне открылась… Ебучие бляди! Fuck you!

Он прервался и сидел дрожа, глядя в пространство.

В эту минуту он сильно смахивал на Володю Налимова — моего старого алма-атинского друга, то и дело попадавшего в психушку.

Вдруг где-то рядом запела птица:

— Тиу-тиу-тиу…

Берроуз встрепенулся:

— Слышишь, русский, как поёт эта птица? Слышишь, какие она выводит рулады? Это она говорит правду. Свою птичью, певчую правду. Но у человека другая правда. Правда человека заключается в том, чтобы покаяться и послать Мерзкого Духа на Хуй. А я так этого и не сделал. И поэтому я до сих пор плутаю в потёмках и не могу сидеть тихо и слушать птицу. Даже кошки мне не помогают, все мои кошки во главе с Руски. Кошки охотятся на птиц и не дают слушать их пенье… Блядь! Нужно было просто послать Мерзкого Духа на Хуй! Это, конечно, нелегко, иногда это причиняет сильное неудобство. Когда ты посылаешь Мерзкого Духа на Хуй, то рискуешь остаться один, вне системы. Смелость всегда ведёт к одиночеству, русский. А правда не обходится без страданий. Поэтому люди и не хотят знать правду. Но они так или иначе её знают — в своих потёмках. Это, кажется, и имел в виду Фрейд, если я правильно его понимаю. Фрейд не был таким идиотом, как я думал, хотя и был законченным мозгоёбом. Но он понимал, что где-то внутри человека скрывается правда, хотя люди не готовы её признать и сказать словами. Ведь вспомнить правду — больно и трудно. Но только тогда пение птицы и становится внятно: когда вспоминаешь правду. А я так никогда и не сказал всей правды, которая мне открылась. Хотя и пытался. Я хотел избежать контроля, приказов, внушений, промывки мозгов — с помощью метода нарезки и других придумок. Я хотел нащупать границы контроля и выйти наружу, в космическое пространство. Но я мало и плохо пытался. Я слишком погряз в литературе. Литература убаюкивает и в конечном счёте убивает правду. Но это, конечно, не настоящая литература. Настоящая литература убивает литературу. Настоящая литература говорит, в сущности, только одно: что правда исчезает из жизни. Красота исчезает, то есть вот этот голос птицы. Красота всегда исчезает в человеческом мире. Или её уже нету. А чтобы её вспомнить и хоть как-то вернуть к жизни, обязательно нужно отчаянное усилие, которое и есть правда. Но она похоронена под литературой.

17

Вот что-то такое и говорил, сидя в кресле-качалке, Берроуз. Я понимал его с трудом, ибо речь его была сбивчива и невнятна, да к тому же это был чужой язык — американский английский.

В его излияниях было больше дыр, чем в куске швейцарского сыра.

Но всё-таки я его понимал, хотя по-настоящему понял только недавно, а может, так до конца и не понял.

И у меня уже нет шанса понять лучше.

Через год после нашей встречи Берроуз помер.

Но я вижу его как сейчас: худое, вытянутое, пергаментное, морщинистое, умное, лукавое, пустое, изменчивое, утомлённое, вспыхивающее лицо, которое могло бы принадлежать главе какой-нибудь транснациональной корпорации, занимающейся экономическим разбоем в разных уголках мира, или безродному бродяге, одержимому шатаниями по свету, или, скажем, некоему давно сгнившему рабовладельцу-плантатору из штата Алабама, или голливудскому актёру, исполняющему роль коварного агента ЦРУ, или самому этому агенту, или уголовнику, ставшему московским олигархом, или алкашу из ленинградского «Сайгона», или старому гулаговскому зэку…

Но Берроуз предпочёл всем формам жизни странное житьё-бытьё писателя, то есть завис между всевозможными лицами, личинами и ликами в поисках собственной неуловимой правды, ускользавшей от него с упорством вируса или кота, явившегося то ли наяву, то ли во сне, то ли в наркотическом трансе.

Может быть, сочиняя свои книги, он потерялся в проходах, дырах и складках между явью, сном и бредом.

Может, вирус языка его прикончил.

А может, кот внутри куда-то его и вывел.

18

Я хотел поставить точку в этой части, но вдруг кое-что вспомнил.

Это случилось после монолога Берроуза на веранде.

Была ночь, и я спал в комнатёнке, где меня потревожили осы.

Спал — без Патти и без Лоретты. Они, наверное, тоже спали.

Джеймс Грауэрхольц почивал в своей кровати. И Томас.

Возможно, все люди в Лоуренсе дрыхли.

Даже Бренда.

И все кошки и собаки — в том зверином лимузине.

Не спали только дикие звери, шнырявшие по помойкам в поисках добычи.

И ещё — Берроуз.

Он пришёл в комнатушку, где я лежал на железной койке.

Он схватил меня за плечо и бесцеремонно дёргал, пока я не проснулся.

Я сел на постели и узрел его в полумраке.

На нём была белая ночная рубашка, вроде хламиды.

На голове — помятая шляпа.

Руки как клешни.

Ступни как ласты.

Он походил на Хасана ибн Саббаха — Старика Гор, предводителя ассасинов, сказавшего перед смертью: «Ничто не правда, и всё разрешено».

Он был бледен и пах могилой.

И он зашептал с краешка койки:

— Русский, скажи, неужто я такой старый и никчёмный? Может, мне следовало умереть раньше? Умереть в возрасте Рембо, Пушкина и Клейста… Понимаешь: умереть молодым, а не коптить небо, как Патти и Дебби… А, русский? Ты ведь меня понимаешь?.. Ты ведь знаешь, кто такой Пушкин? Тот, что писал на всех языках: на русском и на французском, на английском и на италийском, на армянском и арамейском, на киргизском и латинском, на греческом и шумерском, на райском и адском… Он успел высказывать всю вавилонскую правду… И Рембо, и Шелли успели. Они высказали свою правду, а я до сих пор ищу и не нахожу свою — и шевелю, шевелю губами… Ох, русский! Это такая поруха! Это такая тяжесть. Когда я был помоложе, я ещё знал, что такое лёгкость. И знал, что есть нетерпимость. Когда мне было тридцать и сорок, я не был таким декадентом… Я был воякой… В то время мои нервы ещё не истлели… Я умел ткнуть в лицо говнюкам правду-матку, а не просто гундосить. Даже в пятьдесят я ещё был способен на драку. А сейчас пью чаёк, приготовленный Грауэрхольцем, и наматываю на вилку спагетти. Какая блямба! Какая напасть, русский! Раньше у меня были страсти, как у бушмена. А теперь одни интересы, как у вшивого бизнесмена… Какая мерзость! Ох, русский, русский! Не будь дураком — не распускай, как я, нюни!.. Старики так осторожны! Так трусливы! Но ты не должен бояться бучи!.. Ты должен как следует думать и не находить себе места… Слышишь? Это очень важно: не находить себе места. А думать — это не соглашаться с тем, что тебе предлагают твои и чужие висячие муди!.. Висячие муди повсюду, русский!.. У меня тоже висячие муди! Нервные окончания на кончике моего члена притупились от времени и усилий!.. И твои притупятся тоже!.. Но плюй на это! Плюй и не куксись! Никогда не признавай то, что вокруг тебя, за единственную реальность!.. Держись и дерись, русский! Держись и дерись — как осы!.. Дерись и держись — как мой кот Руски! Он был боевым зверем… Он был настоящей осой с усами! А потом помер… Ну и что? Это нормально… И ты тоже помри — быстро и безнадёжно, как опоссумы и олени, а не тяни волынку, как старик Берроуз и римский папа… Понял, русский?.. Понял мой американский английский? Понял, что сказал тебе на прощание старый Берроуз? And now fuck off, get rid of yourself, let it go, abandon all this shit, move to Gelassenheit and forget me!