Джанго, медвезайцы и «Внезапный Сыч». Пять хоррор-сюжетов с ленинградской атмосферой

Зачем «Лицедеи» устраивали дни хаоса в Ленинграде? Что объединяет кришнаитов и британских марксистов? Как космические клоуны захватили ночную телепередачу и почему об этом наутро никто не смог вспомнить? Писатель и музыкант Фил Волокитин рассказывает об унавоженном непознанным Ленинграде 1980-х — таком, каким он запомнил его в детстве.

Ленинградские «Хребты безумия». Гном Брызгун

20 февраля 1999 года я не смог выйти из метро после закрытия, объясняя это тем, что меня ждут гномы на сабантуй. Подозрение на сумеречку подтвердилось.

Перед тем как продолжать, надо отмотать время немного назад, в доперестроечную эпоху. Даже, пожалуй, пораньше — в какой-то догорбачевский год.

Тогда издательства «Детская литература» и «Малыш» обожали жанр научпоп, разнообразив его от экологического направления до технического. Известны сотни таких популяризаторов — например, Сахарнов, написавший брутальную трилогию о любви к нефтяным танкерам, или Зайцев, копавшийся в самопознании коал.

Иногда книжки были достаточно страшные. Некоторые вспомнят роботов, пожирающих консервы, на обложке книги «Что умеют машины». Некоторые, перекрестившись, освежат в памяти книгу про португальский кораблик, после знакомства с которой ванна казалась капканом для храбрецов.

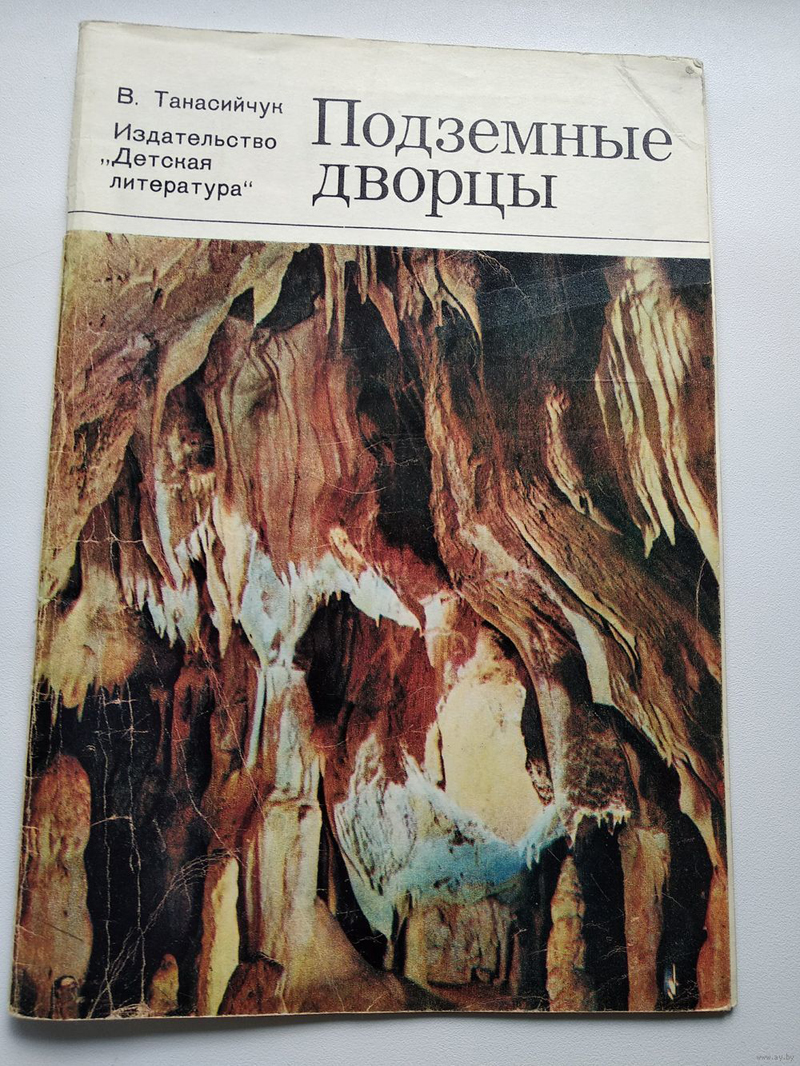

Лично со мной злую шутку сыграла брошюра «Подземные дворцы». Она романтизировала профессию спелеолога и прославляла сопутствующий ей хтонический ужас. Автор книги — профессор-энтомолог Танасийчук.

Трудно сказать, что заставило энтомолога написать книгу о подземном мире. Надеюсь, что только прибавка к зарплате, а не какой-нибудь там таинственный зов.

Среди мест, внушающих трепетный ужас, на набережных Петербурга выделяются здания Кунсткамеры и Зоологического музея. Если навести фокус на начало восьмидесятых и пройти через служебный вход, можно познакомиться с теми, кто регулировал процесс наведения трепета, — некими Танасийчуком и Матвеевым. Две фамилии, широко известные в музейной среде. Первый был ведущим сотрудником отдела систематики насекомых кафедры зоологии РАН, второй — главой африканского департамента в Кунсткамере, наследником Ольдерогге и Чекановского. Откуда я их знаю? Оба клеились к моей маме, работавшей в Академии наук историком Германии.

Читайте также

Пионеры-убийцы, велосипедисты-самозванцы и шпана. Забытые герои и занятия советского детства

Вопреки всем бармалейским традициям, африканист был со мной очень мил. Он обучил меня словам «Кванза» и «уджамаа» и постоянно педалировал розыгрыш «украшения или монеты». Зал Кунсткамеры, посвященный Африке, конечно, не такой зрелищный, как самурайско-японский или индийский, но тоже ничего. Там было что на что посмотреть. Например, на голые сись... не будем об этом.

Когда рядом не было веселого Матвеева, моим воспитанием занимался строгий Танасийчук.

Он, как я уже говорил, был энтомологом. И он ужасал меня настолько, что я его почти не запомнил. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, слыша фамилию Танасийчук, я представляю себе помесь богомола с жуком-носорогом.

В отличие от милейшего, уютнейшего, похожего на булочку Матвеева, помесь богомола и жука давала мне книги, по которым я в возрасте четырех лет выучился читать.

Большую часть я выкинул или разрисовал, не в силах смотреть, как паучиха кушает кролика. Но над одной я надолго залип. Она затягивала меня. Собственно, и читать я научился по ней, заинтересовавшись тем, что может капать со сталактита, похожего на длинный увесистый пенис.

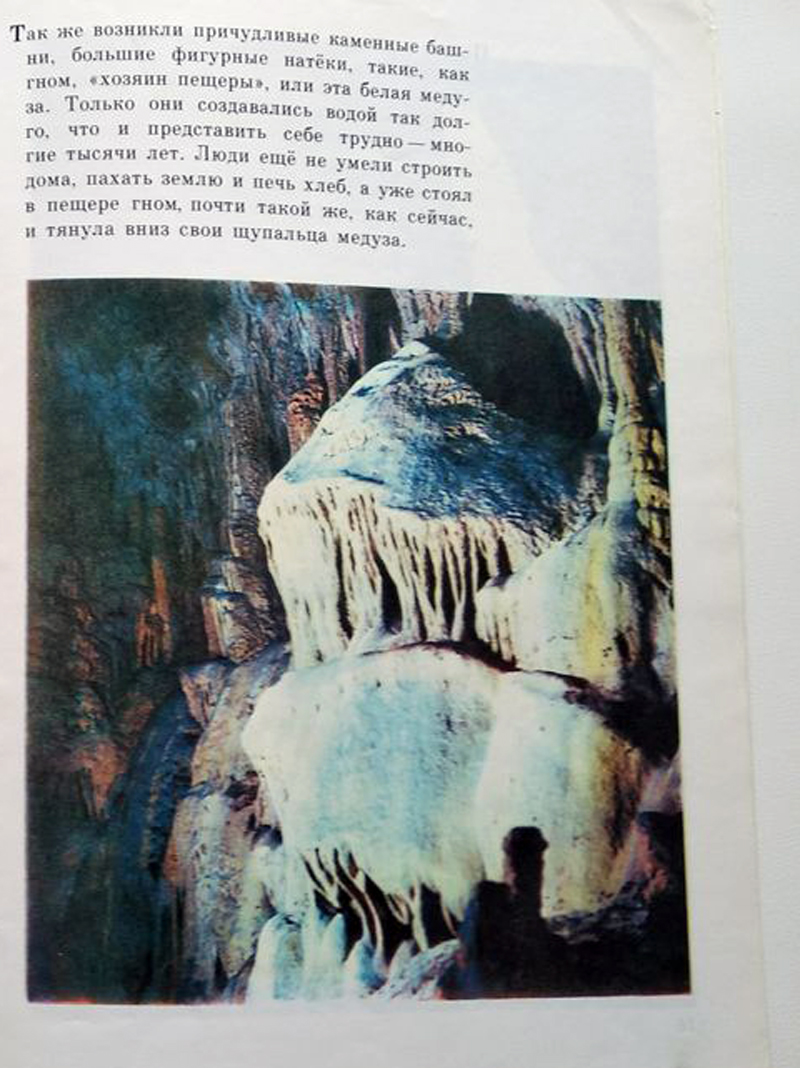

Посмотрите сюда, пожалуйста. Это называлось «Медуза».

А теперь всё внимание сюда. Не в силах справиться в свои четыре года со словами «сталактиты» и «сталагмиты», я называл эту конструкцию «Гном Брызгун».

Книга давала сто очков вперед любой сказке по интерпретациям. Присматриваясь, можно было увидеть там даже гномиков. Собственно, их я там и искал.

В 1999 году это выстрелило, как в лучших рассказах Лавкрафта. «Гном Брызгун! Гном Брызгун!» — кричал я работникам «Метростроя», а те, кто владел собой, держали меня за руки и вкалывали успокоительное.

Ленинградское «Оно». Джанго Эдвардс и его залупа

Максимально прогрессивным общественным движением в перестроечном Ленинграде были «Митьки», «Лицедеи» и первый состав группы «АукцЫон», тот, что с голыми задницами и дулей, натянутой поперек театрального задника.

Самыми отмороженными из них были «Лицедеи». Их боялись все. Ведь только они могли перекрыть движение в городе, устроив спонтанное мероприятие, в ходе которого была погнута решетка Летнего сада и перевернуто несколько машин, включая правительственные. Действия «Лицедеев» напоминали дни хаоса в Германии и могли увлечь за собой кучу людей с революционными настроениями. Благодаря «Лицедеям» город был наш.

Остальные старались держать марку и не отставать. Митя Шагин, например, научил Невзорова начинать передачу со слов «ёлы-палы». А главное, достаточно посмотреть клип «Нэпман», чтобы понять, что город и придурки находятся примерно на одной волне.

В общем, тогда у нас была атмосфера не хуже любого свободного ганзейского европейского города. Это исторический факт.

Правда, в отличие от Берлина и Копенгагена, до стихийного порнографического бурлеска не скатывался никто. Даже Вова Весёлкин всё больше стеснялся, драпируя задницу камуфляжными занавесками. А у «Митьков» вообще ни одной нормальной голой тети на картинках было не найти. Все-таки Ленинград. Распаляющие чувства откровения, а также мат были пока не в почете.

Может быть интересно

Я полагаю, пузырь нашего ханжества разорвался в тот момент, когда «Лицедеи» привезли сюда американского (по некоторым сведениям, голландского) клоуна Джанго Эдвардса. В качестве рекламы они возили его по городу стреноженным. А само мероприятие называлось «Караван мира». Лом на него был такой, что зал театра на Литейном не вмещал всех желающих. Поэтому было официально разрешено заглядывать в окна и уравновешивать битком набитый зал очередью через Литейный проспект.

Надо сказать, «Лицедеи» выступили там слабовато. Слабовата была их устаревшая, некогда тяжелая артиллерия — «Блю Канари» и прочее. Зачаточный вариант «Снежного шоу» был недоработан настолько, что невозможно было удивить собственную бабушку. Все были разочарованы, потому что знали: бывало и лучше. Делиевские «Маски-шоу» еще не наступали заигравшемуся в Енгибарова Полунину на хвост, но что-то такое в воздухе уже витало. Однако по обсуждениям в антрактной зоне было понятно, что это еще не всё. Полунин, стоявший в очереди в туалет, мерзко хихикал.

То, что произошло дальше, было мощнейшим скачком в будущее. В тот день наша клоунада продвинулась настолько далеко, что, кажется, даже на сегодняшний день так еще не выступают.

Читайте также

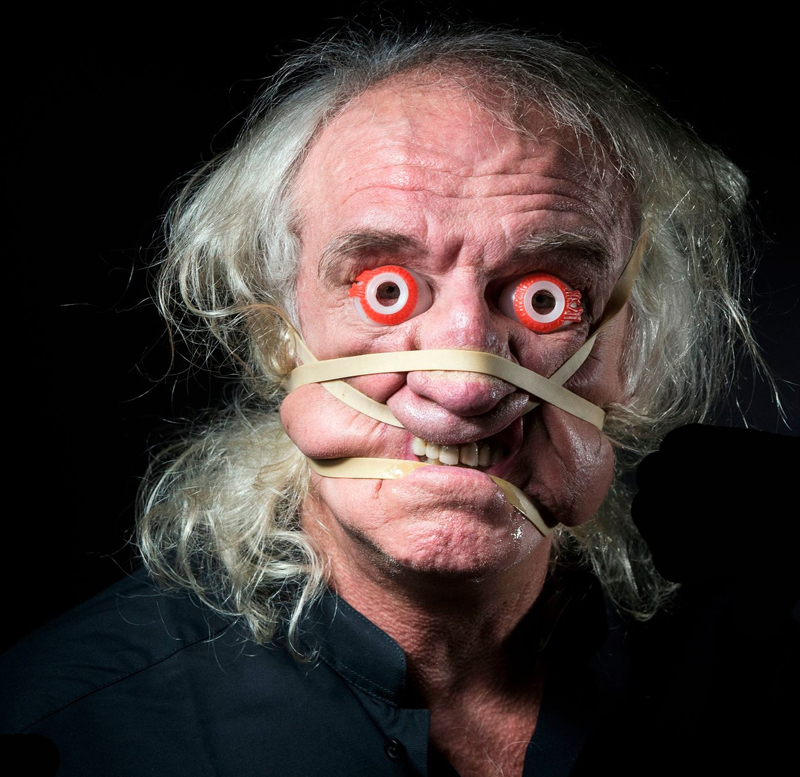

В целом второе отделение было коротким и угнетающим. На сцену вывели истасканного мордатого клоуна, похожего на вождя папуасов или Ди Снайдера из «Твистед Систер». Он ехидно скалился и профессионально нагнетал обстановку.

Потом он неожиданно плюнул в зал жвачкой. А потом начал расстегивать штаны. И наконец, быстро показав всем огромную малиновую залупу, нырнул в стакан с водой, разбил себе голову и зарыдал истерически.

Все покидали зал в некотором недоумении.

Кроме меня. Я был доволен как черт.

До сих пор жалею, что ту фрейдистскую розовую жвачку, которая непонятно каким чудом попала мне в открытый от хохота рот, мама заставила выбросить, а потом долго дезинфицировала меня крахмалом и хлоркой.

Ленинградская «Свечная бухта». «Внезапный» на телевидении

Телевизионных передач хороших по ленинградскому каналу почти не было. А те, что были, шли глубоко за полночь, с воскресенья на понедельник, то есть предназначались для самых отъявленных упырей.

Занимался продвижением полуночных передач еще один лихой ухажер моей мамы по фамилии Макаров — будущий талантливый детективщик и на редкость предприимчивый человек. Если бы не его многочисленные потуги на зажигание козявочных звезд во времена Кинчева и Гребенщикова, нынешним пабликам в соцсетях типа «Ленинградские битнички» было бы нечем заняться.

Благодаря стараниям Макарова зажигались малоформатные звезды. Понятно, что многие не засветились и ходят теперь на Макарова обиженные. Обижаться тут, конечно, не на что. Макаров был телевизионщиком, заинтересованным прежде всего в красивой картинке. Больше других персонажей его привлекало фотогеничное автовское и купчинское гопьё, в котором были зачатки нуара. Любил он некрореалистов и сайкобилли, а также группу «НОМ», которая, на мой взгляд, хороша была лишь в период сотрудничества с Ленинградским телевидением. Любил он и откровенных дебилов, довольно удачно совмещая их с романтикой. Если не получалось — то не любил.

В литературе и в кино часто эксплуатируется следующий штамп — «непознанное и сверхчувственное».

В литературе на поле советского непознанного и сверхчувственного паразитировал писатель Мамлеев — правда, сидя в Америке. Будучи плохим, хотя и профессиональным писателем, без живой натуры долго он там не усидел — вернулся.

У русских всё произрастало в избытке. Города были просто унавожены непознанным. Что там познавать, никто толком не понимал — хватай не хочу.

Максимальное количество суггестивного навоза проникало на телевидение. Часто это оформлялось в виде сказки или нравоучительного нарратива. В болотных зеленых декорациях спектаклей, в антисанитарных съемочных автобусах снимали шизоидного «Властелина колец» и почти стерильную «Золушку». Зачастую одновременно.

Впрочем, для того чтобы получить полный эффект от непознанного, надо было притянуть миф к реальности. Зарядить документализмом. Американский писатель Мамлеев на это даже не претендовал. А телевизионщики справились.

Я подозреваю, что ради эффекта обиженные уходом на ночное вещание телевизионщики экспериментировали с суггестией. Как раз двадцать лет назад с этим покончили американцы — почему бы и нам не начать.

Одним первых намеков на суггестию на телевидении было появление на экране группы «Внезапный Сыч» — еще первого, основополагающего состава с несчастным, которого заставляли петь и разговаривать неестественным голосом. Трудно было назвать эту группу фурором в то время. Мне, как и всем, было на нее наплевать.

Отечественной музыкой я интересовался еще меньше других. Приехал из Германии и был жутким снобом и неспособным к адекватному восприятию обалдуем. Слушал почему-то Билли Брегга, которого путал с Джимом Моррисоном, и Bauhaus, которую считал группой, немецкой до мозга костей, потому что пичкали меня ей два подростка с брехтовскими именами — Галилей и Йоханнес. Всё было куда интереснее, чем ленинградский рок-клуб.

Может быть интересно

Ленин-гриб, Ленин-торт и Ленин-кока-кола. Калейдоскоп образов советского вождя

Поэтому-то на экран я особенно не обращал внимания. Удивляться ничему не собирался. Главное, думал я, можно не спать.

Ну, «Внезапный Сыч». Ну, клоун с космическим голосом, думал я, глядя на изображение на экране.

Хрен с ним.

Хотя что-то меня всё равно остановило.

Как я писал вначале, эти воскресные передачи были скомпонованы садистским образом. Нормальному человеку их было не посмотреть. Заканчивались они около трех ночи, а в восемь утра надо было уже в школу идти.

От ночных передач отсекались отличники, девочки и по-кроличьи многодетные советские семьи.

Остальных позднее время не останавливало. Всё показанное Макаровым подвергалось тщательному обсуждению на второй перемене. Обсуждая, мы считали себя чуть ли не избранными. Был у нас такой своеобразный закрытый клуб.

Странно, но с кем бы я ни разговаривал наутро о передаче, никто из нашего клуба и ухом не вел.

Но я-то ясно помню эту передачу. Два с глазами, два с червями, и голос говорил, что произошло с ним потом, после окончания.

«А потом у меня на ноге появился знак», — всё таким же космическим голосом рассуждал забулдыга с ясными глазами, показав тщательно ухоженный, выбритый крест на запястье, и я первый раз в жизни подумал по-взрослому: «Кажется, нам приходит пиздец».

Пиздец пришел вслед за «Сычом», но это было уже неважно.

Ленинградские «Деликатесы». Кришнаитское кафе на Маклина

Кулинарный ужас — пока еще не совсем раскрученная ипостась современного хоррора. Суть ее заключается не в том, чтобы жрать дерьмо, а в том, как поковарнее это дело обставить. Скажем, дедушка, подобравший на обочине хайвея дохлую лису и приготовивший её с трюфелями, — типичный герой кулинарных хорроров.

В нем, разумеется, есть свои правила игры: например, нельзя лепить из людей, подверженных кулинарным маниям, людоедов. Слишком безвкусно это, извините за каламбур. Зато служителей всяких злых культов в кулинарном хорроре хватает. В этом особая прелесть.

Первое кришнаитское кафе на улице Маклина (ныне Английский проспект) так и называлось — «кафе на Маклина». Видимо, чтобы никого не смущать. Хотя лично меня смущала даже такая скромная формулировка. Про шотландского марксиста, синдикалиста и алкоголика, представителя Красного Клайдсайда Джона Маклина я пока, конечно, не знал, но зато Вова Маклин был гадкий мальчик, который постоянно меня задирал и обижал. Его я, как вы понимаете, боялся. Самое ужасное, что главарь кришнаитской банды, который открывал и закрывал дверь, был как две капли воды на него похож. Лицо ну просто один в один. Ситуация разворачивалась как в модернистском фильме ужасов с зеркалами и сервантами.

Мы с мамой прошли вслед за главарем. Собственно, никакого кафе в современном понимании за дверью не было. Был некий пристенок с хмурыми задохликами. Задохлики были завернуты в махровые розовые полотенца. Они казались совершенно лысыми и одинаковыми. Главарем, как я уже говорил, был лысый с лицом моего одноклассника. Народа почти не было.

За соседним столиком проходило то, что называется переинвентаризацией.

— Это же плоть, — удивленно сказал один из дохляков, глядя на присыпку-«подравку» в целлофановом пакете.

— Да. В почтовый ящик ее. Отправим обратно.

И я тут же сделал соответствующие выводы.

Как было сказано ранее, ужас кулинарного хоррора еще и в том, что он должен быть ангажирован эзотерически.

Если бы не мама, я бы в такое кафе не пошел никогда, хоть убейте. Но именно в это время моя мама, штайнеристка-антропософ, умеренно интересовалась всем эзотерическим.

Тазики не заряжала, но портрет Шри Ауробиндо у нас дома висел вместе с иконами. Поэтому она направилась к стойке и вместо меню потребовала жуткую самиздатовскую «Бхагавад-гиту» размером с сигаретную пачку и толщиной с телефонный справочник.

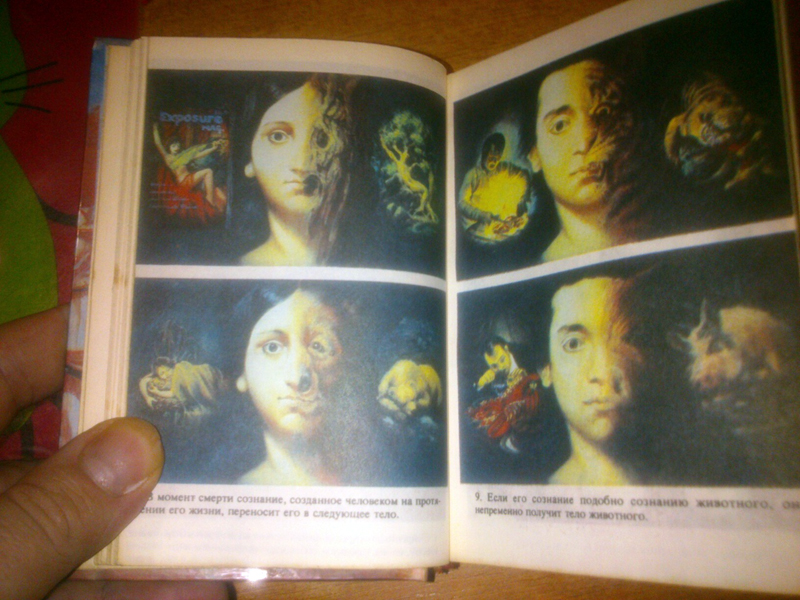

Это было первое издание в городе, если не считать предшествующих машинописных черновиков, похожих на чертежи и отпечатанных в четыре слоя на папиросной бумаге. Стоила она четыре рубля. На сдачу мне насыпали шариков с грустным названием «прасад отечественный».

Жуя шарики, я начал рассматривать книгу. Одна из картинок меня потрясла. Там был изображен цикл перерождений, довольно жестоко представленный в лицах. Я смотрел на рожающих и вздыхающих в последний раз на холодном мраморе могил (можно подумать, у индусов такие могилы были). И разумеется, я представил в голове это так, что всё происходит в один и тот же момент. Последний умирающий и возрождающийся был похож на всё того же одноклассника Вову. На обратном пути мама сказала, что в принципе кафе ничего. Для сельской местности подойдет.

Читайте также

Другое дело я. Заснуть я еще долго не мог. Не успевал я закрыть глаза, как меня посещали кошмары. Скажем, одноклассник Вова Маклин, пожирающий чужую плоть из почтового ящика, не самое умиротворяющее зрелище.

Ленинградское «Наследство Чаки». Медвезайцы

Шел восемьдесят пятый год. К этому моменту я уже мало напоминал того слабого духом соплежуя, напуганного передачей «Сказка за сказкой». Уже прошла моя первая протестантская елка. Я уже не ору при виде антисоветского Деда Мороза без бороды. У моей бабушки в поликлинике принимает врач-ЛОР по фамилии Лор. Похоже, что это вставляет ей не хуже Борхеса.

Словом, на фоне преобладающих в окружении детей с советским мышлением я был довольно закаленным ребенком, готовым к постижению иррационального. Еще я был жутким снобом. Окружающий быт я обдавал презрением, он казался мне скучным. За это, собственно говоря, я и был наказан. По крайней мере, я точно не ожидал подвоха от кукольного театра для малышей. Что мне театр для малышей! Я даже на рок-музыку уже ходил, с мамой за компанию, надевая при этом ватник и таская на шее табличку «Ремонт». Что мне какой-то театр? Бегемотик Боря, львенок Лева... Для маленьких.

Настоящий театр для малышей накрыл меня совсем не по-детски.

Какой же это мог быть театр? Ленсовета? ТЮЗ?

Нет, вижу сейчас в интернете афишку и понимаю, что там были куклы, а не живые люди, как мне казалось тогда. А если куклы, значит, это был театр марионеток, который потом переименовали в честь манипулятора-кукловода с холодной и жуткой фамилией Деммени.

Пожалуй, всё то, что говорят нам по поводу неподконтрольности театров в восьмидесятые, — чистая правда.

Страна огромная. Сами посудите: где Таганка, а где Таганрог. Всё одновременно проконтролировать не получится. Поэтому даже завзятые московские театралы опасались брать детей на непроверенные спектакли провинциальных антреприз — неизвестно еще, чей злобный гений вдруг полыхнет без должного надзора.

Несмотря на статус северной столицы, Ленинград в восьмидесятые был провинциален в той же степени, что и Житомир. Театров это не касалось, но в детских некоторые спектакли и вправду были весьма безумными. Например, про упомянутого выше бегемотика Борю. Или «Поросенок Чок». А главное, это была еще только видимая часть айсберга.

Большинство ленинградских режиссеров лепили сценарии из нонсенса и околесиц, собирая их по детским головам и сношая их во все стороны.

То ли потому, что Чуковский так завещал, то ли потому, что действительно считали детское мышление парадоксальным. А еще у ленинградских детей был тайный козырь — Хармс, о и нем они знали больше, чем взрослые. Кроме детей, Хармс был популярен разве что только у хиппи. Мало кто штудировал его в таком объеме, как сегодня.

Впрочем, большинство детских спектаклей и без Хармса представляли собой художественный беспредел, да еще и с налетом хипнины. Скажем, в одном из них Корней Иванович Чуковский спорил с детьми, откроет ли он пиво глазом. К тому же детские спектакли — искусство зачастую спонтанное. Там необязательно придерживаться четкого сценария. Сколько же там было околесиц, брошеных вскользь? «Ах, у Пети мини-юбка, ах, у Кати мини-юбка...» Бурлеск, понимаете ли. Но подтекст спектакля «Медвезайцы» вряд ли был бурлескным. Для этого он был слишком серьезным.

Может быть интересно

Психоделический реализм Егора Радова: галлюциногенный экстаз и любовь к мерзостям жизни

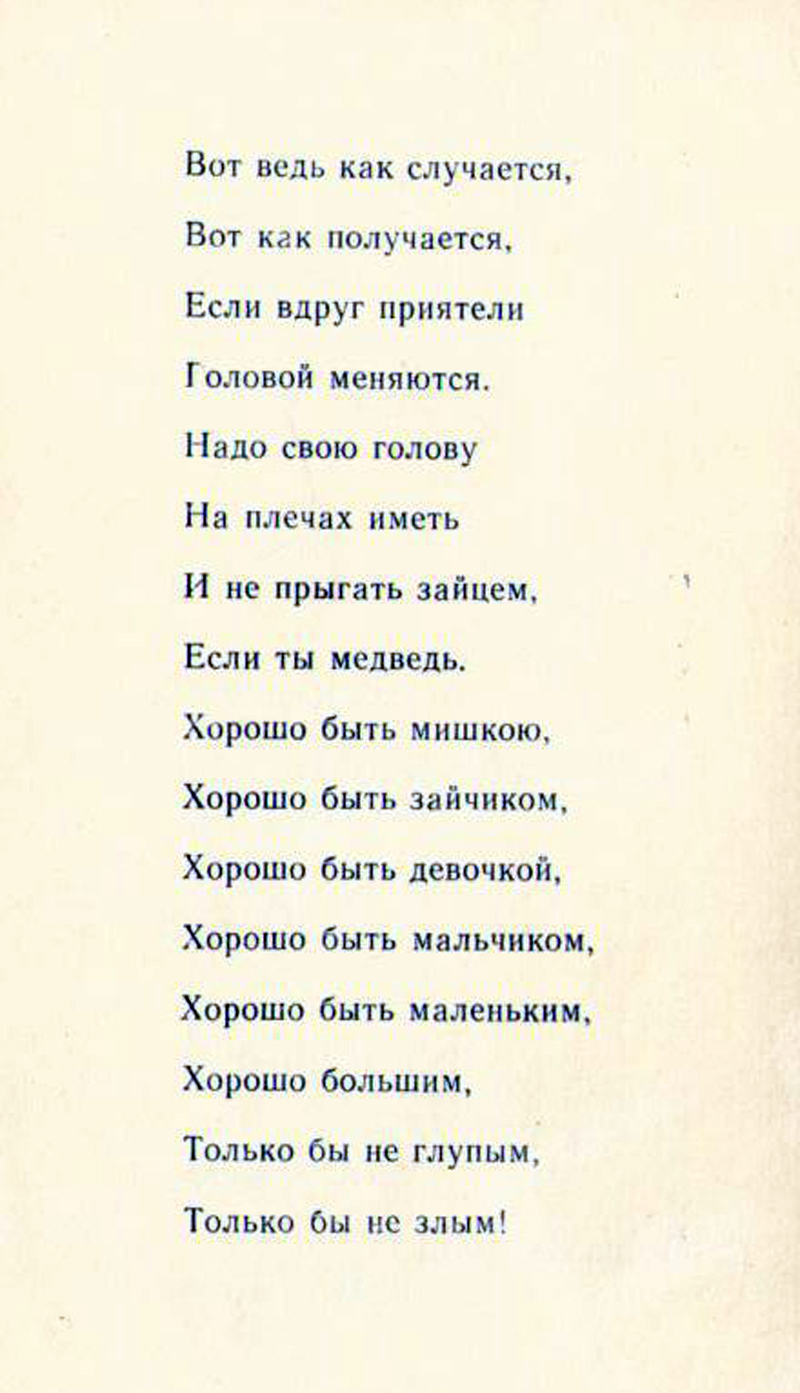

Драма его состоит в том, что заяц с медведем меняются головами. Потом поют песенку голосами уродов из цирковых балаганов. Ля-ля-ля. Что-то вроде того. И всё.

Пусть инфантильный характер песенки не вводит в заблуждение. В этом спектакле действительно меняются головами, медленно, со скрипом снимая их и постанывая от нетерпения. Можно подумать, что решение это всё-таки детское, но нет.

Борис Коротеев, успевший до этого поработать с Эйфманом, был суровым профессионалом. Он обставил всё как надо — под матовой рампой, с арджентовским светом.

В общаге на Опочинина, 8 у него было почетное звание «мастер-кукловод». А уже потом в Риге у него появится прозвище Чаки. Убит он был в проходном дворе между Пестеля и Моховой. По некоторым сведениям, ему надрезали шею так, будто желали открутить голову.

Не знаю, как там обстояли дела у других, но для меня спектакль «Медвезайцы» оказался миной замедленного действия.

Наглядевшись на матовые рампы, я устроился работать в театр.

Спустя еще несколько лет я возжелал поменять местами головы завпоста Преснякова и монтировщика Познякова и воспользовался для этого кривым колумбийским ножом, который реквизиторы спектакля «Вестсайдская история» поленились как следует затупить.

«Главное — злым не быть, — объяснял я держащим меня за руки монтировщикам. — Вот же что главное!»