Навыки безгосударственного чтения: как читать по-метарусски

Почему наше общество — общество контроля цвета? Что такое метарусский майдан знаний? Каков важнейший эффект хроноанархии? И при чем тут Анатолий Фоменко? В издательстве «Асебия» вышла «Конституция Метароссии» — анонимный анархистский манифест о прекрасной Метароссии настоящего. Журнал «Нож» публикует фрагменты из этой книги.

Преамбула

Метарóссия — коллективное образование, возникшее на обломках Дометарóссии; метарусские — те, кто ассоциирует себя с Метарóссией.

Дометарóссия — государственно-капиталистическое образование, предшествовавшее Метарóссии и какое-то время сосуществовавшее с ней.

Макрорóссия — бытующий в Метарóссии миф о некоей «большой России»; Орторóссия — бытующий в Метарóссии миф о некоей «правильной России».

Конституция понимается в этом тексте не как «основной закон», а как «строение» (как в выражении «конституция человека» или «конституционное сложение тела»), ибо никакого основного закона в Метароссии нет и быть не может.

<...>

Основная часть Конституции (в первой редакции) состоит из 57 именованных фрагментов, расположенных в псевдослучайном порядке.

<...>

Основная часть (фрагменты)

Метарусские хронологии (хроноанархия)

Если сегодня, в эпоху метазастоя, и возможна какая-то настоящая революция, то эта революция произойдет не в будущем, а в прошлом. Например, если нам скажут, что совсем скоро наше сознание загрузят в компьютер и мы больше не будем нуждаться в теле, мы не очень удивимся (хотя телесность и вытекающая из нее смертность являются фундаментальными данностями и их отмена абсолютно революционна). Это сообщение пройдет незамеченным, утонет в массе других странных и абсурдных вещей, привлекших наше внимание. Гораздо больше человек удивится, если ему скажут, что сейчас не 2020 год «нашей эры», а 1723-й (по гипотезе Х. Иллига) или вообще начало XI века (по гипотезе А. Т. Фоменко) «от рождества Христова». Тогда всё прошлое и настоящее предстанет ему как ужасающий обман, все его ориентиры поплывут, время на мгновение исчезнет: это будет началом какого-то другого мира.

На каждого из нас давит магия числа: XXI век — это очень много, мы многого от него ждали, но оказались обманутыми, разочарованными, фрустрированным. Ни нового фантастического мира, ни конца света, ни Царствия Небесного на Земле не наступило.

Поэтому мы должны отказаться от мессианических и утопических ожиданий и наконец «повзрослеть»: все, что у нас теперь есть, это государство, капитализм, наука, техника — и только такие, какие есть... Вот что нам косвенно внушает официальная хронология. Разумеется, в таком представлении заинтересованы прежде всего эти государство, капитализм, наука и техника, которые хотели бы видеть себя венцом развития человечества. Но что если сейчас не XXI век, а, допустим, XI? Тогда у этой, христианской цивилизации, которой, согласно Фоменко, едва исполнилась тысяча лет, всё еще впереди.

«Меняем даты — меняется всё», писал Фоменко, и это «всё» здесь нужно понимать буквально. Сегодня труднее вообразить не конец света и «даже» не конец капитализма, а то, что до конца света или до конца капитализма нам еще жить и жить. Возможно, мы находимся не в «конце», а в «середине» (которая, как известно опытным кинематографистам, всегда «провисает»), в неких «метасредних» веках (metamedium aevum). Тот «конец» — истории, искусства, человека..., — о котором мы вслед за Гегелем и Фуко постоянно твердим, всё не может «закончиться» именно потому, что это, возможно, не конец, а «темный лес» середины, метазастой. Труднее сегодня вообразить середину «света», середину капитализма, середину искусства, середину истории, середину человеческого...

Опасности изменения хронологии в сторону ее сокращения очевидны — тогда учебники истории предстали бы сборниками выдумок, повествованиями о фантомных, искусственно размноженных «дублях» нескольких событий прошлого (на что не переставая указывает Фоменко). Однако еще более катастрофическим для современного порядка последствием таких изменений был бы даже не этот вскрывшийся обман государства и науки, а заново открывшееся будущее, в котором этим государству, капитализму, науке и технике может не найтись места. Ввиду этого государство будет до конца охранять незыблемость единственной хронологической шкалы: в той мере, в которой «история — это политика, опрокинутая в прошлое», а хронология — это ось истории, сокращение хронологии будет означать изменение всей политической реальности, быть может, куда более революционное, чем революции социальные.

Есть глубокая ирония и глубокая закономерность в том, что именно Ньютон — эта икона Просвещения — в своей «Исправленной хронологии Древних Царств» заложил осколочную бомбу под картиной прошлого, сложившейся в эпоху Просвещения.

Если ньютоновская оптика давно принята научным сообществом и считается первым историческим образцом строгого научного исследования, то, скажем, оптика Гёте, аргументированно спорившего с Ньютоном и говорившего о «вековом ньютоновском обмане», может быть названа «альтернативной». Но такой же «альтернативной», согласно современному научному сообществу, является и хронология Ньютона. Так каков же подлинный смысл этой «альтернативности»? Не идет ли речь во всех подобных «альтернативных» науках о реальных альтернативах существующему порядку вещей, а не только взглядам ученых?

В Метароссии нет ни единственной «официальной» (государственной) хронологии, ни «альтернативных» ей хронологий. Метарусские отказались от споров по поводу продолжительности прошлого, признав его фактическую разнотемповость и разноритмичность. В Метароссии действует хроноанархия: есть множество сжимающих (сокращающих) и разжимающих (удлиняющих) хронологий — которые называют хроновариантами, — и, соответственно, такое же количество версий истории, то есть рассказов о прошлом, адаптированных к тому или иному хронологическому каркасу.

Наиболее популярные хроноварианты являются сжимающими по отношению к принятой прежде «официальной» хронологии, но могут выступать разжимающими по отношению к другим хроновариантам (например, хроновариант Иллига разжимает хронологию Фоменко). Если в Метароссии и ведутся споры вокруг различных хронологий, то лишь относительно оптимальности или уместности того или иного хроноварианта для описания тех или иных событий (скажем, входят в моду хроноварианты, разжимающие «официальную» хронологию в два и более раз: такое масштабирование позволяет метаисториками рисовать более сложную, более детализированную картину прошлого, в которой одна и та же историческая фигура удваивается, учетверяется, обнаруживая тем самым богатство своих «субличностей»).

Когда дометарусские спрашивают: «А как вы вообще можете допускать вариабельность продолжительности прошлого, если прошлое уже прошло и длилось оно ровно столько, сколько оно длилось?» — метарусские спрашивают их в ответ: «А как вы в течение последних четырех веков жили с удлиненной хронологией? нормально вам было?»

Обман «официальных» хронологов развязал руки «альтернативным» хронологам и парадоксально узаконил их фантазии: если можно было жить так, то можно жить как угодно.

Дело всегда не в установлении некоей единственной незыблемой истины (само стремление к таковой приводит к психическим и социальным катастрофам), а в координации, согласовывании, переводе разных истин... (Таким «координатором» истин был бог Платона как идея блага, делающая возможным познание других идей, и бог Лейбница, буквально координирующий, оптимально связывающий монады.)

Способы координации хроновариантов называются хронопротоколами, а инструменты перевода — хронокартами. Примером хронокарты может служить «глобальная хронологическая карта» (ГХК) Фоменко. Самим ее автором она виделась как способ переустановить новую истину прошлого, метарусские же рассматривают ее как способ перевода государственного хроноварианта в один из безгосударственных (сжимающий).

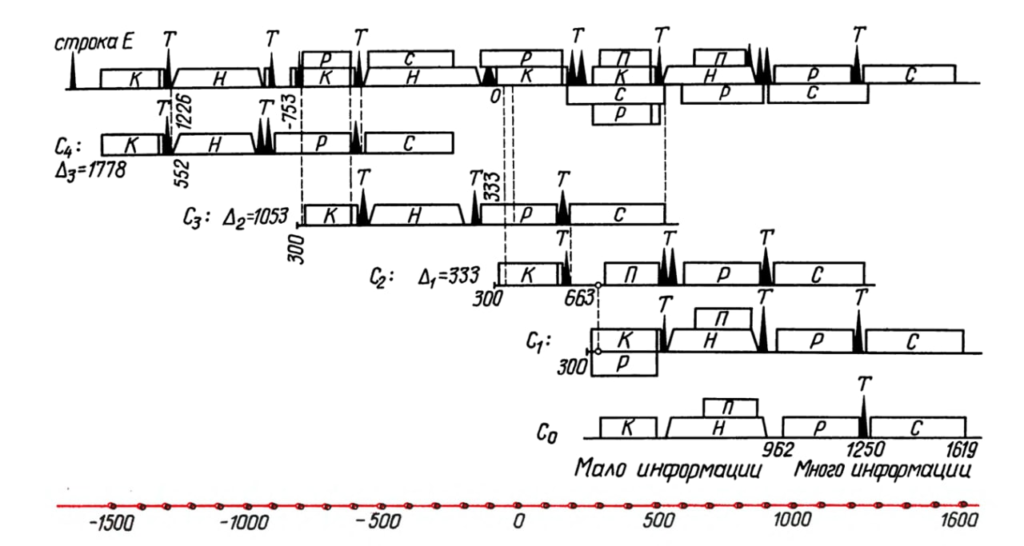

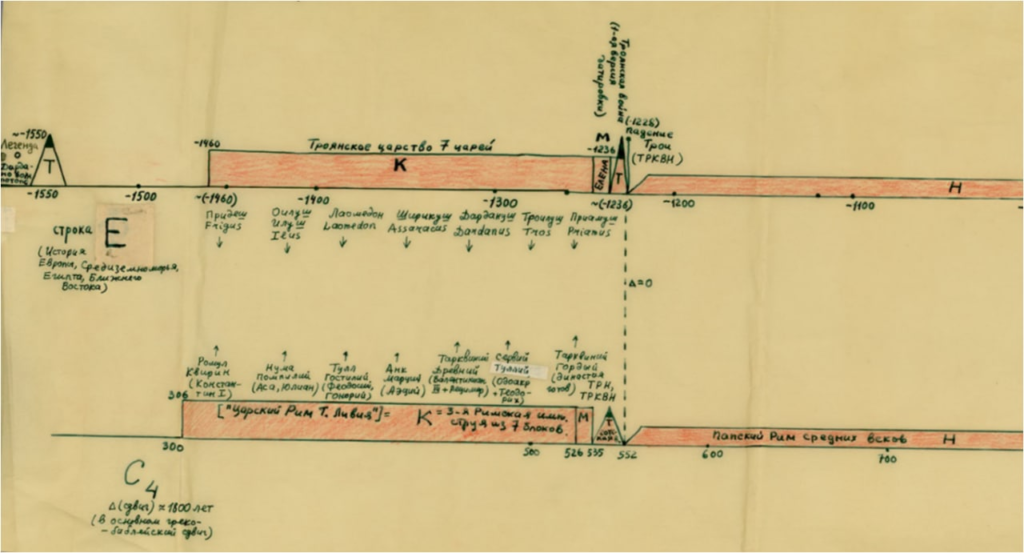

Вкратце ГХК устроена следующим образом. Фоменко берет то, что он называет «учебником истории» (Е), построенном на «официальной» хронологии, расклеивает его на четыре частично пересекающиеся хроники (с1...с4), и затем склеивает их, сжимает до одной хроники (с0), которая и дает нам «подлинную» хронологию событий. На основе этой карты Фоменко можно составить метакарту перевода хроновариантов (одну из метакарт), в которой были бы отражены в том числе «бессознательные» предпосылки подобного перевода, имевшиеся у автора карты.

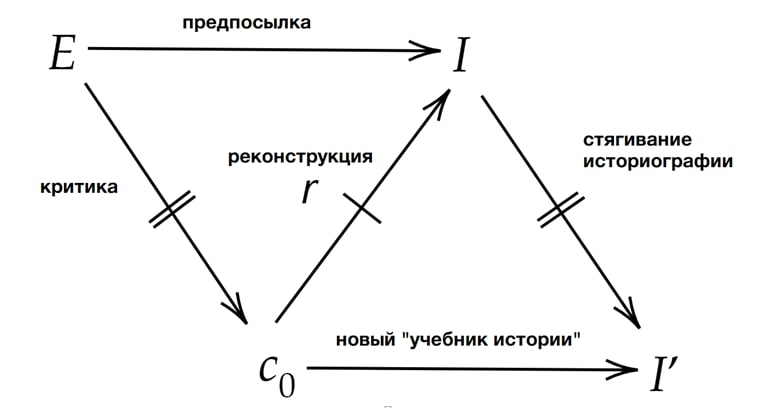

Такой базовой предпосылкой является вообще возможность отождествления пространства (карты) и времени (исторических событий) — изоморфизм между историографией (I) и хронологией (C): I ↔ С. Так называемая «критическая часть» теории Фоменко a) фиксирует четыре хронологии (c1, c2, c3, c4), суммирует их (получая старый «учебник истории»=E, то есть общую, но «бессмысленную» хронологию=С): c1+c2+c3+c4=Е=С=I и б) сюръективно отображает их на одну, новую хронологию (пространство-время стягивается): Е ↠ c0. Далее Фоменко осуществляет то, что он называет «реконструкцией»: берет новую хронологию и инъективно отображает в общую историографию (как бы не покрывает целиком, а втыкает в нее: переинтерпретация отдельных исторических сюжетов с точки зрения новой карты): с0 ↣ I. Таким образом он создает новый, «подлинный» «учебник истории» (I’): а) устанавливает изоморфизм между «новой хронологией» (с0) и новым «учебником истории» (I’): с0 ↔ I’ и б) сюръективно отображает старый «учебник истории» (I) в новый «учебник истории» (I’), в результате чего образуется стянутая историография: I ↠ I’.

Хронокарта — одна из структур «третьего типа», каковыми изобилует метарусский майдан знаний. Разумеется, всегда есть нечто несогласуемое и непереводимое, однако практических препятствий это обычно не создает: такие апории больше занимают скучающих метарусских логиков. Благодаря хронопротоколам и хронокартам коммуникация по поводу прошлого проходит в Метароссии без особых помех.

Важнейший эффект хроноанархии в том, что никто уже не может обосновывать свое абсолютное политическое господство ссылками на одну-единственную «историческую истину». Не нравится такой хроновариант — всегда можно найти подходящий в соседней вольной общине, включенной в метароссийскую федерацию.

Но адресовать метарусским упрек в «историческом релятивизме» было бы чистым фарисейством: от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, от государства к государству «исторические истины» и так всегда разнились, и метарусские не столько упирают на эту относительность, сколько пытаются сделать общую жизнь в этих условиях чуть более выносимой.

Хромоидеология

Все мы, обитатели Земли, находимся под влиянием определенной искажающей идеологии, и эта идеология не политическая, а научная — идеология цвета, или хромоидеология. Наши общества — это в первую очередь общества контроля цвета. «В первую очередь» — поскольку этот вид контроля незрим и неартикулирован (против него не выступают политические активисты, и о нем не пишут в оппозиционных изданиях) и оттого еще более могуществен.

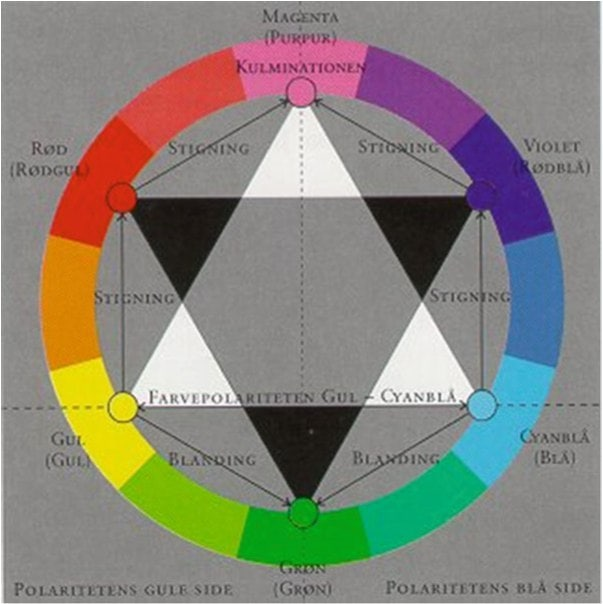

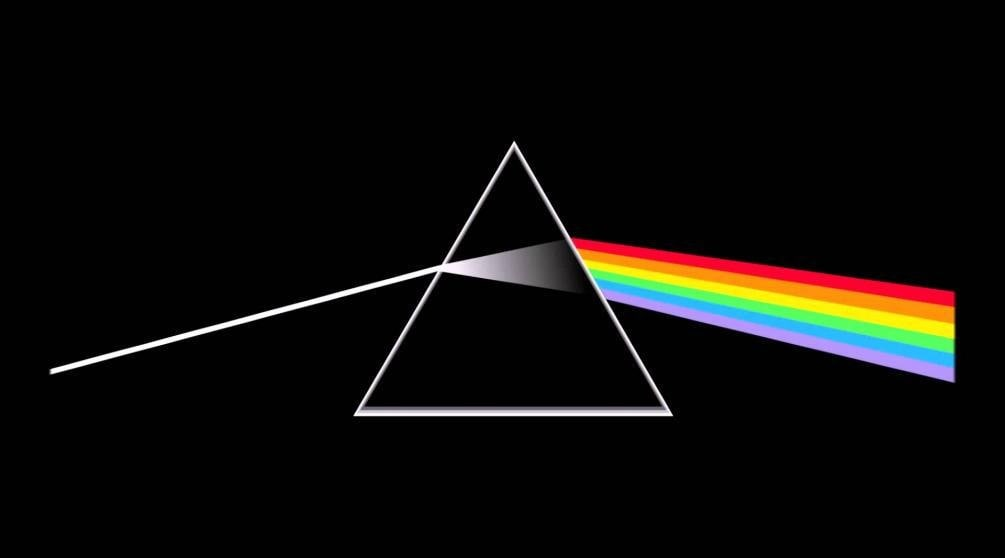

Хромоидеология присутствует в обществе на разных уровнях, проявляет себя в разных областях жизни. Налицо все признаки идеологической обработки: это убеждение с помощью графических образов (иллюстрации ньютоновского эксперимента, на которых изображен белый луч света, проходящий через призму и расщепляющийся в определенной геометрической конфигурации на последовательность разноцветных лучей), внедрение в речевой обиход мнемонических фраз («Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан», где первые буквы слов являются первыми буквами названий цветов ньютоновского спектра), распространение не подвергаемых сомнению утверждений — оптических догм («черный и белый — это не цвета») и т.д. Распространением хромоидеологии сегодня занимаются общие и высшие учебные заведения, оптические институты, специальные комиссии по освещению и международные комитеты по колориметрии...

Концептуальная основа хромоидеологии — ньютоновская оптика. О Ньютоне в рамках этой идеологии положено говорить, что это одна из ключевых фигур европейского Просвещения, ученый, олицетворяющий собой научную революцию, окончательно порвавшую с «тьмой прошлого».

При этом о Ньютоне также необходимо умалчивать то, что противоречит его пропагандистскому образу борца со средневековым мракобесием: бóльшая часть рукописей Ньютона посвящены алхимии, а труд, над которым он работал в течение 40 лет, до самой смерти («Исправленная хронология древних царств»), утверждает, что хронология древности ложна, искусственно удлинена, что позднее получит презрительный ярлык «альтернативной хронологии».

Почему мы называем эти школьные места оптики идеологией, оптическими догмами? Потому что 1) они не соответствуют феноменам, наблюдаемым в природе, 2) они в конечном счете имеют мировоззренческое значение, поскольку определяют то, как мы понимаем свет и тьму и их взаимоотношение, а также цветовое разнообразие мира. Рассмотрим некоторые из этих оптических догм.

На самом деле трудно сказать, из скольких цветов состоит радуга или спектр, образующийся при дисперсии. Этих цветов может быть два, три, пять, семь или больше. Ньютон изначально говорил о пяти «основных» цветах, но его метафизические представления о гармонии (или предрассудки, говоря языком самого Просвещения) заставили его растянуть это число до семи, чтобы между миром цветов и миром звуков (нот) имелось количественное соответствие. Более того, реальное наблюдение за радугой может обнаружить в ней цвета, которых в ней по идее быть не должно, — например розовый или пурпурный; тогда машине хромоидеологии приходится придумывать этим нестыковкам какие-то объяснения.

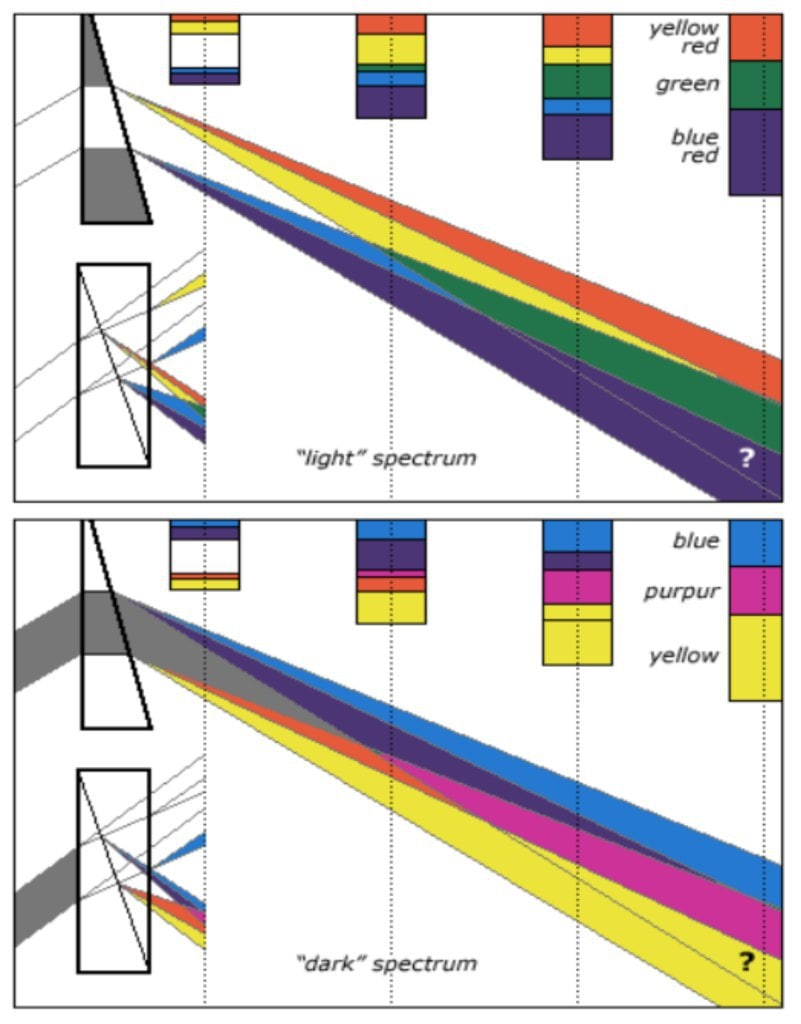

На самом деле лучи, преломляясь в призме, не выходят из середины ее грани под прямым углом, составляя разноцветную ленту, как это часто изображают на картинках.

Разноцветные лучи — красные и синие — выходят из краев грани под разными углами, и между ними на выходе есть прозрачный зазор, который лишь на некотором отдалении от призмы заполняется зеленым цветом (находящимся в середине знакомого «радужного» ряда); кроме того, ширина получающихся в итоге цветных полосок — разная (красная и синяя полоски — самые широкие, желтая и зеленая — поуже). Иногда об этом говорят как об «огрублении» ради простоты объяснения, но ставка такого «огрубления» слишком высока: эта «неточность» в изображении физического феномена формирует ложное представление о «первичности» зеленого, об общем количестве и составе «основных» цветов и о самом феномене дисперсии.

На самом деле пурпурный является спектральным цветом, но принадлежит другому, неньютоновскому спектру. Пурпурный цвет считается «неспектральным» на том основании, что световой луч, имеющий пурпурный цвет, якобы не монохромен, то есть его можно разложить на другие цвета, а именно на синий и красный. Но существуют эксперименты (см. работы меташведских исследователей Pehr Sällström, Arne Nicolaisen, Morten Eide и Jan Henrik Wold), которые показывают, что можно создать такой луч пурпурного цвета, который будет неразложим, монохромен...

Впервые глубокой и систематической критике ньютоновскую оптику подверг поэт и естествоиспытатель Гёте, говоривший в связи с этим о «вековом ньютоновском обмане» (а мы сегодня можем говорить уже о «трехвековом»).

Ключевая претензия Гёте к Ньютону по части его опытов с преломлением света состояла в том, что тот учитывал не все, а лишь отдельные, частные случаи экспериментальной конфигурации: 1) затемненная комната с призмой, приставленной к светлому окну, 2) белая стена-экран, на которую падают лучи света, проходящие через призму, 3) определенное расстояние между призмой и стеной-экраном.

Эти условия были подобраны Ньютоном так, чтобы результат эксперимента отвечал его первоначальной гипотезе, а именно положению о разнородности белого света. Потому что достаточно изменить хоть одно из них, и перед нами предстанет иная картина. Так, если придвинуть экран поближе к призме, спектр перестает быть сплошным — вместо зеленого посередине образуется полоска белого света, что позволило Гёте (а ранее Л. Б. Кастелю) утверждать, что зеленый является не «основным» цветом, но лишь смешением внутренних краевых цветов спектра, желтого и бирюзового. А при инверсии условий освещения — когда лучи света, преломляясь через частично перекрытую на входе призму, падают на черный экран, находящийся в светлой комнате, — мы получаем совершенно иную спектральную раскладку: это уже не привычная «радужная» последовательность красный—желтый—зеленый—синий—фиолетовый (которую Гёте называл «однобоким ньютоновым привидением»), а ряд синий—сине-красный—пурпурный—желто-красный—желтый.

Возникающий в этом случае спектр можно назвать «темным» (на контрасте со «светлым» ньютоновским). Сама эта идея — перевернуть условия освещения, переставить свет и тьму местами — возникла из своего рода концептуального расширения поля зрения: Гёте увидел тьму, окружающую светлый экран в описанных Ньютоном опытах с призмой, не как внешнее эксперименту обстоятельство, а как неотъемлемый фактор призматического цветообразования.

В начале XXI века метанемецкий исследователь О. Мюллер показал, что опыты с призмой в инверсированных условиях освещения могли бы с не меньшим правом считаться эмпирическим фундаментом для строительства строгой физической теории цвета, чем оригинальные ньютоновские (тезис о «призматической эквивалентности»).

То, что Ньютону удалось убедить читателей в доказанности тезиса о разнородности белого света, то есть о его разложимости на цветовой спектр (для Гёте «белый» не разнороден, это «чистый» цвет), было, согласно Мюллеру, скорее плодом «случайности» (Zufall) — «случайной победой» (zufälliger Sieg), удачным стечением ряда исторических обстоятельств.

Методологическая ошибка Ньютона состояла в принятии за системообразующие случайных — с точки зрения природного мира, — однако привычных для людей условий освещения. Ведь могла быть иной не только экспериментальная конфигурация, но и общие физические и физиологические предпосылки: Солнце — звезда, принадлежащая к спектральному классу желтых карликов, светит преимущественно белым светом (с пиком в сине-зеленой части спектра), а фоторецепторы в сетчатке человеческого глаза, отвечающие за ночное и сумеречное зрение (палочки), почти не передают информацию о цветовом тоне. Но для Ньютона свет, имеющий белый цвет, предстает как свет-вообще («естественный»), а тьма автоматически интерпретируется как отсутствие света-вообще, а не только белого.

В конечном итоге за этими утверждениями Ньютона, ставшими впоследствии оптическим догмами, скрывалась определенная метафизика — метафизика света. Отношения света и тьмы для Ньютона асимметричны: свет так же господствует над тьмой, как новая «просвещенная» эпоха — над «темным» прошлым Средневековья.

Гёте тоже руководствовался определенной метафизикой, но другой: для него свет и тьма полярны и равноправны, их отношение выражает вечную борьбу противоположностей во вселенной. Поэтому «светлый» спектр не может иметь никакого приоритета перед «темным». По какой причине было отдано предпочтение имплицитной ньютоновской метафизике? Сам этот вопрос — независимо от того, какой ответ на него будет дан, — способен пошатнуть хромоидеологию, поскольку он предполагает возможность выбора между разными метафизическими картинами мира, между различными картами реальности.

Главная идеологическая задача движения Просвещения — контроль света (фотоидеология): утверждение превосходства «естественного света» над «сверхъестественным», божественным (lumen supranaturale) и создание образа наступающего «царства разума», освобожденного от тьмы незнания.

Таким способом новая городская прослойка («буржуазный класс»), желавшая выйти из-под власти церковников и аристократов (сам Ньютон происходил из крестьянского сословия), пыталась доказать свое «эпистемологическое» преимущество перед представителями средневековой и ренессансной учености (маркетинг света).

Это совпадало с задачами зарождавшихся национальных государств: именно государство во все времена было заинтересовано в максимальном освещении общественной жизни с целью ее наиболее эффективного контроля. Что нужно понимать и вполне буквально: первые системы искусственного освещения в европейских городах создавались полицейскими службами, и первые исторические исследования об уличном освещении также писались полицейскими. Свет должен господствовать над тьмой и метафизически, и физически.

Тезис Ньютона о разнородности «белого» — то есть «естественного», солнечного — света аллегорически служит подчинению всех красок мира «естественному свету» разума. С одной стороны, будучи «разнородной смесью» всех цветов, «белый» свет как бы удерживает в себе различные цвета, не дает расползтись им в стороны. Никаких других цветов внутри этой хромоидеологии возникнуть уже не может, а если те и возникнут, то будут сразу репрессированы, стигматизированы как «неспектральные», как что-то вторичное, несущественное, не способное радикально изменить палитру мира. И поскольку за пределами света цветов нет, а черный — это не цвет, то и из не-света, из тьмы ничего родиться не может. С другой стороны, «светлый» спектр выступает как бы внутренней архитектурой света, его каркасом: как свет удерживает в себе цвета, так и цвета держат на себе свет.

Такова инструментальная цель фотоидеологии — контроль цвета. Но хромоидеология выполняет другую, самостоятельную функцию, с которой фотоидеология справиться не в состоянии: это контроль тьмы. (Фотохромоидеология: свет контролирует цвет, цвет контролирует тьму.) Вопреки осуществленным фотоидеологией репрессиям тьмы, та все-таки продолжила пробиваться на поверхность общественного тела, что просветителям — и тогдашним, и сегодняшним — представляется лишь досадной недоработкой, лишь следствием недостаточной освещенности (потому-то они так остервенело и так безрезультатно силятся залить всё еще более ярким светом, буквально ослепить нас своим драгоценным знанием).

Это косвенно подтверждает два тезиса Гёте: 1) об автономности тьмы, ее равноправности со светом и 2) о происхождении цвета из игры света и тьмы (см. в «Учении о цвете»: «...все цвета обязаны своим существованием свету и не-свету... они неизменно тяготеют к темному и суть нечто σκιερόν, так что при нанесении их каким угодно способом на светлый предмет, мы не столько освещаем, сколько затеняем его»).

Любой небелый цвет темнее белого цвета, цвет как бы не целиком подчиняется абсолютному (пр)освещению — чтобы быть цветом, цвет должен сопротивляться абсолютной ясности. Это смущает фотоидеологию, сбивает ее претензию на абсолютность (белого) света. С цветом в Просвещение неминуемо просачивается темнота, которую оно не способно до конца устранить и потому может только контролировать ее распределение.

Итак, с виду непритязательное изображение призмы на обложке рок-альбома и присказка про «каждого охотника» и «фазана», легко слетающая с языка, сущностно ничем не отличаются от штампов советской коммунистической или американской либеральной пропаганды. Но они обычно не вызывают такого же отторжения, поскольку наука долгое время была избавлена от подозрений в идеологической ангажированности (как замечал Фейерабенд, наука оставалась неприкосновенной даже для такого проницательного критика общественных устоев, как Кропоткин). Цвет — лучшая стартовая площадка для критики общественных устоев сегодня: он очевиден, он повсюду, он аффективно задевает, он выражает разнообразие, и он по-прежнему скрывает в себе тайну.

Безгосударственное чтение (метарусская наука)

Как читать тексты, отсылающие к реальности, когда никто не может утверждать наверняка, достоверны ли они? Когда отсутствует инстанция удостоверения, роль которой начиная с Нового времени играет наука? Когда нет государства, которое всегда в конечном счете принимало решение, какую науку поддержать, а какую предать забвению? Такими вопросами задаются метарусские, пытаясь мыслить наперед. Отчасти мы уже сейчас имеем дело с подобной эпистемологической растерянностью и когнитивной дезориентацией, но в будущем нас может ожидать полное крушение складывавшейся в последние века системы навигации по реальности.

Наука не демократична, она изолирована от общества. Сегодня не человеческие множества, а бюрократическое государство и капитал решают, какой науке развиваться, какую науку преподавать в школах и т.д.

Уже Кропоткин предостерегал: «Пока ученые будут зависеть от богатых людей и от правительств, их наука будет неизбежно носить известный отпечаток и они смогут всегда задерживать развитие знаний, как они это сделали в первой половине XIX в.» («Современная наука и анархия»).

Государству, конечно, подсказывает «независимое экспертное сообщество», однако и последнее так или иначе зависит от решений университетских менеджеров и от государственного финансирования. К тому же, это сообщество, как правило, состоит из тех же чиновников («по духу») — ученых, перенявших логику и габитус чиновников.

Национальное государство и современная наука созависимы: они формируются в одно время и по схожим бюрократическим принципам (тезис о коформации науки и государства). Можно также утверждать, что наука производит и поставляет бюрократическому государству определенные представления о мире, подобные тем, что раньше производились церковью и поставлялись феодальному государству, — то есть идеологию. П. Фейерабенд писал, что «наука является одной из множества идеологий и ее следует отделить от государства так, как ныне отделена Церковь» и что «сегодня наука господствует не благодаря своим достоинствами, а благодаря жульнической рекламе» («Наука в свободном обществе»). Возможно, наука есть «кощеево яйцо» национального государства: выньте науку — и национальное государство как институция посыплется.

Что бы там ни посыпалось первым, — государство или наука, — необходимо смоделировать ситуацию «после науки» и «после государства», написать сценарий того, как будет развиваться знание в этих условиях. Мы говорим именно о безгосударственном чтении потому, что даже «после науки» наука как исследовательская деятельность никуда не денется: она может трансформироваться в «свободную науку», в «свободное исследование» и продолжать определять наши способы чтения; в то же время сложно вообразить какое-то «свободное государство» после «конца государства». Несмотря на радикальную и точную критику научно-государственной институции, Фейерабенд почему-то не предложил сценариев развития безгосударственной науки; мы начнем с того места, где он остановился.

Назовем ситуацию в «самые первые дни» после конца науки майданом знаний или взрывом чтения: все читают и познают всё как угодно. Что происходит на этом майдане знаний? Заговорили все ранее молчавшие и обезмолвленные, все получили голос в одном хоре с «экспертами».

Нет разделения на науки и «лженауки» (паранауки), потому что некому определять границу между ними, устанавливать демаркации. (Точнее, есть много способов определять эту границу, и за каждым из них стоит какая-то теория демаркации или ремаркации, которая находится в общем поле со всеми остальными теориями и метатеориями.)

На этом майдане мы, например, видим всё когда-либо существовавшие модели Земли: геоцентрическая, гелиоцентрическая, гелио-геоцентрическая (Т. Браге), модель полой Земли, модель полой вогнутой Земли, модель плоской Земли, причем последняя включает в себя круглую плоскую-плоскую (вавилонско-семитскую), квадратную плоскую (китайскую), круглую плоскую-чашеобразную (О. Фергюсон) и пр. Все эти модели снова ставятся под вопрос, подвергаются ревизии и конкурируют друг с другом. Понятно, что это заостренно-драматический образ (абсолютного плюрализма никогда не бывает) и что долго такая ситуация не продлится — появятся какие-то новые акторы, микрогосударства и микронауки, и в самом неинтересном случае всё снова свернется к унифицированным представлениям (научная ре-революция).

Всевозможные государственники и сторонники идеологии Просвещения («от науки» или просто «любители») скажут нам, что это будет не «хор», а «какофония», «шум». (Заметим, что обращение к музыкальным аналогиям уже не на руку этим критикам: бывает и «гармоничный» «шум», то есть нойз; да и хорошая «какофония» лучше плохого «хора».) Поэтому первое, что необходимо сделать, это развенчать этот миф — что якобы «после науки» начнется хаос. Как государство всегда пугает, что без него начнется хаос, «война всех против всех», так и «просветители» пугают, что без научного метода и научных институций всё погрузится во «тьму».

Это миф, сознательно культивируемый и поддерживаемый: от него зависит благополучие и процветание ученых, чиновников и «просветителей». Но, как мы знаем из антропологических исследований, без государства человек прекрасно справлялся со своей жизнью (а кое-где справляется и по сей день); так же и без науки человек как-то выживал тысячи лет, даже одомашнил животных, изобрел колесо и севооборот, оставил образцы классического искусства и т.п.

Как же будет устроен этот майдан знаний? Ответ Фейерабенда — анархически: это будет анархия знания. Но анархия всегда конкретна, это не теория, а способы действия в условиях «безначальности». Поэтому мы бы немного переформулировали вопрос: как нам устроиться на этом майдане науки? В самом деле, если раньше наукой занималось государство и специальные институции, то теперь наукой нужно будет заниматься нам: не будет никакой науки без нас, без нашего участия, потому что больше ей заниматься будет попросту некому. Фокус внимания, таким образом, смещается на проблему ориентации на этой новой «безначальной» территории.

Для ориентации в знании нам нужны карты знания. Нужно уметь картографировать знания, то есть прикладывать к знанию имеющиеся карты, а также придумывать новые. Наука без государства — это уже не одна-единственная Наука против множества псевдо- и паранаук, а война всех наук и паранаук против всех наук и паранаук. И эта война отнюдь не атомизирована (это не ситуация, когда «каждый сам за себя»): быстро образуются новые союзы, новые альянсы, а прежние союзы или оппозиции распадутся или взаимоуничтожатся.

Карты «боевых действий» на территории анархического знания как раз и призваны показывать динамику образования новых союзов и распада старых, а также перемещения линий фронта. На одну какую-то паранауку всегда найдется другая паранаука, которая ее нейтрализует (по аналогии с пословицами, для каждой из которых имеется противоположная ей по смыслу).

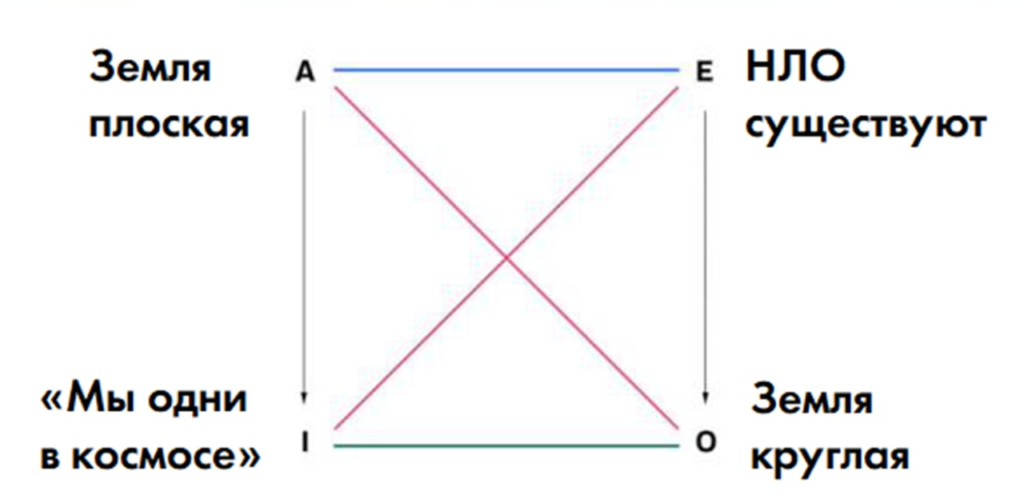

Например, противоречиво, логически невозможно «верить» в существование инопланетян, посещающих Землю на своих «летающих тарелках», и одновременно в теорию плоской Земли, потому что, согласно последней, никаких планет как далеких небесных тел нет, а есть «небесный свод» с подвешенными к нему, как на веревочках, бутафорскими дисками: инопланетянам просто неоткуда будет прилетать к нам (если только они не просочились сквозь дыры в небесном своде, которые мы ошибочно называем звездами).

Придется выбирать одно из двух этих «верований» либо же создавать их синтез. Или же на каждую альтернативную хронологию найдется другая альтернативная хронология, которая если не полностью отрицает ее, то фундаментально ей противоречит, — не меньше противоречит, чем сегодняшняя официальная хронология. Исследование паранаук потому и необходимо, что оно может выявить противоречия между ними и указать на пути их разрешения.

Будущее безгосударственных наук предстает тогда как их всё более мелкое деление и их постоянный блендинг, синтез. Причем число новых, отколовшихся или ответвившихся наук также будет постоянно «сжиматься» за счет изобретения новых способов их картирования (абстрагирования). Словом, майдан знаний далек от хаоса, хотя структура его и намного сложней, чем структура современного научного знания (а может, и проще; в любом случае неожиданней).

Под картами мы здесь понимаем структуры «третьего типа». Такими структурами могут быть математические или логические формализмы, колоризация или сонификация знаний, образные диаграммы и т.д. Скажем, если между «верой» в инопланетные летающие корабли и «верой» в плоскую Землю имеется логическое отношение противоположности, то можно построить логический (аристотелевский) квадрат, где две эти «веры» являются верхними вершинами (A и E), а нижними вершинами (I и O) являются, например, утверждения «мы одни в космосе» и «Земля круглая» (между A и E — противоположность, между A и O, между E и I — противоречие, между I и O — субконтрарность, между A и I, между E и O — отношение подчинения).

Далее этот квадрат может дополняться новыми вершинами-утверждениями, превращаясь в логический многоугольник, или логический полисимплекс (эти фигуры изучает геометрия n-оппозиций). Таким образом мы получаем карту несовместимых друг с другом представлений: движение по ней показывает, какие следствия влечет за собой принятие той или иной «неортодоксальной» точки зрения.

Мы называем такое исследование майдана знаний именно чтением (безгосударственным), потому что совсем не обязательно дожидаться конца государства и науки: таким способом можно и нужно читать и перечитывать тексты уже сегодня — как если бы всё уже закончилось. Более того, такие техники анархического, безгосударственного чтения, возможно, единственные и способны вывести науку из тупика, в котором она, по большому счету, пребывает начиная с 1970-х гг. В случае, если описанный сценарий полной когнитивной дезориентации однажды воплотится в жизнь, для практикующего безгосударственное чтение приятным бонусом будет атараксия.