Транс-мужчина между Одессой и Чикаго. Как Николай де Райлан в конце XIX века боролся за право быть собой

Транс-история России началась не в 1970 году, когда советско-латвийский хирург Виктор Калнберз провел первую в СССР операцию по коррекции пола. Уже в конце XIX столетия некоторые транс-люди пытались бороться за свои права, а исследователи хоть и не имели еще научного словаря для описания этого явления, но полагали, что речь идет о чем-то ином, нежели ментальное расстройство. Историк Ира Ролдугина рассказывает читателям «Ножа» историю Николая де Райлана, русского транс-мужчины, боровшегося за свою идентичность в Российской империи конца XIX века и дошедшего на этом пути до серого кардинала той эпохи — обер-прокурора Синода Константина Победоносцева.

Данный текст является бесплатной переработкой статьи, написанной для личного телеграм-канала Иры Ролдугиной a spy in the archives.

В первую неделю января, когда архивы и библиотеки были закрыты, я снимала ломку, шарясь по онлайн-хранилищам. Одно из любимых — цифровой американский транс-архив. Но искать там что-то по России мне в голову не приходило. Впрочем, в летаргические постновогодние дни — почему бы и нет. Тут же выпало огромное количество газетных заметок за 1907–1908 годы. В них писали о некоем Николае де Райлане (Nicolai de Raylan), жителе Чикаго и высокопоставленном сотруднике русского консульства, разведен, повторно женат, балагур, щеголь, всеобщий знакомец.

Осенью 1906 года Николай с личным врачом садится в поезд и отправляется в Аризону, чтобы подлечиться от туберкулеза: сухой теплый зимний воздух штата привлекает пациентов со всей страны. Состояние Николая тем не менее ухудшалось. Он суматошно инструктировал врача, что если скончается, нужно немедленно вызвать жену, только она должна готовить тело к погребению. Николай умирает в Финиксе накануне Рождества, 18 декабря 1906 года. Это не вызывает никакого особенного ажиотажа. Личный врач, безусловно, огорченный смертью совсем молодого, 33-летнего подопечного, отдает необходимые распоряжения: тело отвозят в местную похоронную контору. Жене усопшего в Чикаго улетает телеграмма. Ситуация уже вышла из-под контроля, но пока об этом никто не знает. Как только ритуальщики начали готовить тело, выяснился биологический пол умершего — женский. Главная улика, помимо самого тела, — искусно сделанный член, яички замшевые, набиты пухом.

Газеты захлебывались от фактуры. Казалось бы, при чем тут Россия? Ну, работал в консульстве.

Но Николай — русский транс-мужчина, родившийся в Одессе в 1872 году в скромной дворянской семье и начавший борьбу за себя и свою идентичность в Российской империи.

Его русское происхождение сыграло ключевую роль в масштабах тиражирования истории и нагромождении эпичных и по большей части вымышленных деталей вокруг его фигуры.

В американской историографии Николай достаточно известен. Посвященных непосредственно ему исследований нет (о причинах ниже), но о нем пишут в работах по транс-истории. В аризонском ЛГБТ-сообществе у Николая чуть ли не культовый статус. Пару лет назад местные активисты собрали деньги, привели в порядок его могилу и установили надгробную плиту. В Чикаго его тоже помнят.

Лучше всего исследована и описана американская часть его жизни, но в этих работах на английском драматически не хватает информации о ранних годах, которые могли бы многое объяснить.

Местные газеты задавались вопросом, как клерк умудрился накопить кругленькую сумму (почти 90 тысяч долларов в современном эквиваленте), как вообще «женщина» умудрилась получить столь ответственную работу (XIX век, у женщин по обе стороны Атлантики политических прав нет).

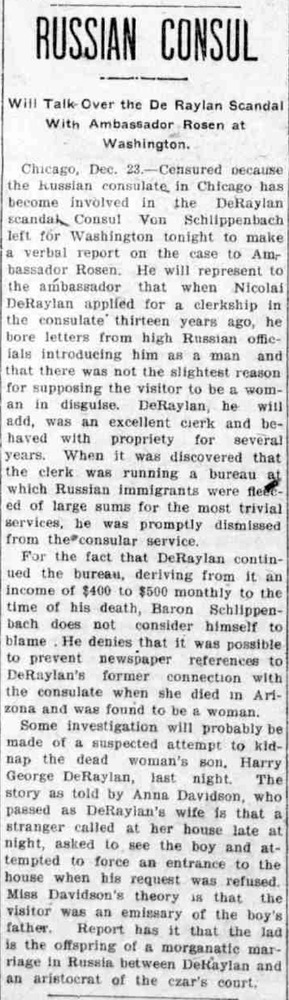

Пресса пишет, что Николай был русским шпионом, что он связан с Бундом, что он «нигилист». Барона Альберта Шлиппенбаха (1846–1916), главу консульства, вызывают в Вашингтон в посольство давать объяснения главе дипмиссии барону Розену (1847–1921).

Газеты упиваются деталями личной жизни Николая. Женат минимум дважды, свидетели (многочисленные знакомые, а еще швейцар, шофер и т. д.) описывают его как ловеласа, не тяготившегося узами брака, изменявшего обеим женам, порой насильственного. Любая деталь его жизни превращалась в тему для отдельной заметки. Например, усы, которые он безуспешно пытался отрастить, — об этом рассказал газетчикам его парикмахер.

Бывший муж первой жены Николая (да, он, судя по всему, был гений общения), который плавал с ним несколько раз, утверждал, что ему трудно поверить в открывшееся. Даже личному врачу было трудно, хотя он признавал, что никогда не видел Николая полностью обнаженным. Впрочем, обе жены — бывшая и вдова — настаивали на том, что были замужем за мужчиной. Здесь, конечно, невозможно докопаться до правды и особого смысла горевать об этом нет. Легальность их семейной жизни — а значит, с высокой долей вероятности, и вступление в права наследства — юридически утрачивалась в случае признания брака недействительным. У обеих были свои резоны раздражаться и возмущаться из-за утверждений о том, что их бывший муж таковым быть не мог.

Спираль истории Николая продолжает раскручиваться, когда местный юрист в рамках открытого дознания приступает к разбору его личных бумаг. Среди прочего находят дневник, на русском. Фрагменты переводят на английский (оригинальные части перевода я не обнаружила, но особенно и не старалась). Разумеется, американская пресса находит способ их заполучить. Публика наконец-то узнает детали жизни Николая на родине, в Российской империи. Однако качество перевода вызывает вопросы в отношении не только стиля, но и точности переданной информации. Американские историки, которые упоминают Николая в своих работах, понимая ограничения в языке и доступе к возможным источникам, а также не особенно доверяя сообщениям прессы столетней давности, эту часть его жизни игнорируют. Правильно делают: там каша (или, может быть, компот?). Якобы родился в Киеве (нет), якобы в 1873-м (нет), якобы не знал отца (знал), чтобы заполучить наследство от матери, якобы утверждал, что он мужчина.

Такой резон лишен всякого смысла, ибо работа великолепной, трагически погибшей Мишель Ламарш Маррезе показывает, что русские женщины-дворянки превосходили европеек и американок в аспекте прав владения недвижимым имуществом начиная с XVIII века, и с учетом того, что у Николая была лишь старшая сестра, скончавшаяся в 1890-м, а два брата и еще одна сестра умерли раньше, будучи младенцами, никаких сомнений в наследовании возникнуть не могло.

Откуда же я знаю обо всех этих (не)искренних заблуждениях американской прессы, если о Николае на русском ничего не написано? Оказалось, кое-что есть. Ввинтившись в историографию по своей тайной методе, отработанной годами тесных взаимоотношений со всеми видами библиотечного поиска, я обнаружила статью о Николае, точнее Анне/Нине, в журнале «Исторический вестник» за 1917 год, летний номер. Автор — психиатр Владимир Николаевич Образцов (1873/79? — 1926). С 1904 года ассистент психиатрической клиники Новороссийского университета (здесь его диссертация), с 1908-го — приват-доцент, с 1912-го — профессор.

Профессор начинает текст с джентльменских выпадов в адрес другой статьи, опубликованной писателем, мемуаристом, леваком Николаем Алексеевичем Виташевским (1857–1918) в этом же издании в 1915 году под названием «Разъяснение „маленькой исторической тайны“», которая мистифицировала историю Николая, представив ее в виде легенды и исказив примерно все факты и имена. На этом тексте я сознательно не буду останавливаться.

Статья Образцова на данный момент единственный источник на русском языке о жизни Николая до отъезда из России. Он рассказывает внешне непротиворечивую (но удивительную) историю, которая, разумеется, всё равно нуждается в проверке многочисленных фактов. Образцов — не случайный человек, к нему обратилась мать Николая — Серафима Петровна Терлецкая, дворянка, вдова. Она не просто рассказала свою историю Образцову, но снабдила его документами, выдержки из которых он опубликовал в тексте. Почему Терлецкая выбрала именно его? В первых абзацах он объясняет:

«Читателю может показаться странным, что в разъяснении этой тайны принимает участие постороннее лицо, я, профессор Новороссийского университета В. Н. Образцов. Это следует объяснить. Жизнь покойной дочери С. П. — Анны Мамертовны Терлецкой, по сведениям и документам, полученным мной о С. П., представляется чрезвычайно интересным явлением, а именно, с точки зрения проблемы пола, чем я очень интересуюсь в настоящее время. За разъяснением этой исключительной натуры, С. П., еще задолго до появления статьи господина Виташевского, обращалась к покойному профессору В. В. Подвысоцкому и к профессору Л. И. Ускову; с этой же целью она обратилась и ко мне».

Образцов, человек академической выучки, опираясь на сведения, предоставленные матерью, и документы, которые она передала ему для публикации, рассказывает историю Николая, родившегося в 1872 году в Одессе в дворянской семье Анны и Мамерта Мамертовича Терлецкого, судебного чиновника. Назвали Анной, но в семье к девочке обращались по имени Нина (чудно́, но случалось в те времена, старая христианская традиция существования двух имен — по святкам, церковного и мирского). Образцов пишет: Серафима Петровна подробно и откровенно поведала о судьбе дочери. «А я лишь постарался зафиксировать сведения с максимальной точностью», — объясняет он, будто намекая на то, что историю, рассказанную Серафимой Терлецкой, нужно воспринимать критически.

Действительно, история Николая в изложении матери выглядит будто бы пропущенной сквозь призму психопатологии позднеимперского времени, когда любые особенности развития личности проблематизировались в не самом благоприятном для нее, личности, ключе, но это не российская специфика, а общеевропейская, модерная.

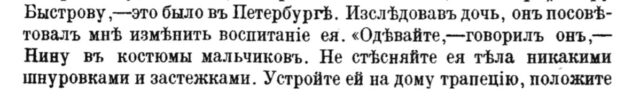

Терлецкая рассказывает, что в детстве Нина казалась ей недостаточно физически активной. Как водится, в Петербурге мать отвела дочь к местному светилу. Его совет:

Но, сокрушается мать, девочка не захотела менять, как Серафиме Терлецкой кажется, всего лишь гардероб. «Я не хочу быть девочкой», — вспоминает Терлецкая слезы Нины. Платья кукол в труху, сами куклы тоже, Нина играет с саблей и барабаном, дружит только с мальчиками. «Несмотря на эти странности, Нина была очень умной и доброй». В 8–9 лет, вспоминает Серафима, Нина впервые попыталась сбежать из дома. Нашли, вернули. В 10 поступает в гимназию. Косы свои ненавидит, прячет за воротник. Страдает. Мать вспоминает, как просыпалась ночью от шепота дочери, та горячо молилась, слов не разобрать, только «Господи, Господи».

«Но особенно поражала меня Нина своими горькими сожалениями о том, что она родилась девочкой, а не мальчиком. Бывало, сижу с ней в комнате, и вдруг, обратившись лицом к иконе, она с глубокой печалью говорит: „Боже, почему ты сделал меня девочкой, а не мальчиком“?».

Терлецкая винит себя, вспоминая, что, будучи беременной Ниной, мечтала о мальчике.

Мать ведет Нину к другим профессорам-светилам, они рекомендуют забрать ее из гимназии. Нина в итоге получает прекрасное домашнее образование. Языки, музыка. Для нее нанимают француженку-гувернантку. С этого момента события в жизни всех героинь истории убыстряются. Брат Серафимы предупреждает сестру, ссылаясь на Поля Бурже, о «любви двух женщин». Почти угадал. В мае 1891 года Нина убегает из дома в Петербурге; отец в это время в Уральске, принимает дела на новой работе. Мать получает от нее нежное прощальное письмо:

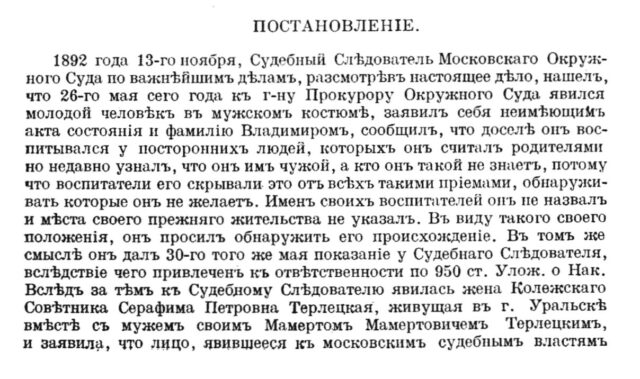

Семья вне себя, городская полиция ищет Нину. Серафима Петровна уезжает в Уральск, чтобы сообщить мужу о случившемся, и получает сообщение из Москвы: Нина там, открыто судебное дело, Нина называет себя Владимиром и обратилась за консультацией к Федору Плевако (в тот момент он еще не приобрел славы одного из главных юристов пореформенной России). Серафима едет в Москву, встречается с судебным следователем Сахаровым, от которого узнает, что у Нины своего рода охранное письмо от... обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева.

Победоносцев сперва не верит ни единому слову, полагая, что перед ним помешанная. Но Нина возвращается спустя год.

Образцов, напомню, старается следовать рассказу единственной свидетельницы — С. П., Серафимы Петровны, приводя ее слова. Она едет в Москву, напав на след Владимира, он живет у Плевако, но к моменту ее приезда сбегает. Образцов приводит переписку Серафимы Петровны с судебным следователем, который вел дознание.

И постановление.

Статья 950 Уложения о наказаниях «О бродяжестве»: «...бродягами по закону признаются не имеющие никаких средств доказать свое состояние и звание или упорно от сего отказывающиеся».

Образцов, как и многие другие эксперты того периода, уже не идет на поводу простых объяснений и соглашается, что в данном случае речь не о «душевной болезни»: «Такое состояние должно быть определено научно».

Но словаря для анализа случая у профессора еще нет. Больше Серафима Петровна дочь не видела. В 1907 году консул из Чикаго известил ее о смерти Нины/Владимира/Николая. Образцов приводит переписку Терлецкой-старшей с бароном Шлиппенбахом, из которой выясняется, что Николай поступил к нему на службу в 1894 году, предоставив рекомендации. По просьбе матери барон сжигает все документы Николая: письма, бумаги, дневник. Свидетельств обратному я не нашла. Как не нашла документов по делу Владимира/Николая в описях фонда Московского окружного суда за 1891–1892 годы в городском архиве на Калужской. В крохотном фонде Плевако тоже ничего. Однако это не значит, что кто-то более въедливый (и удачливый) их не обнаружит.

Накопления Николая уходят его матери, а она, по тогдашней благородной традиции, отдает деньги одной из лечебниц, которая устроит «койку» имени Анны Терлецкой, «для таких несчастных, страдающих от туберкулеза, который безвременно скосил жизнь моей несчастной дочурки».

Разумеется, многие факты в этой истории были преувеличены газетчиками, какие-то просто придуманы, но витальность и экспрессивная сексуальность Николая — несомненные черты его личности.

При этом сексуальность транс-людей в исторической перспективе практически всегда не просто незаметная для публики вещь, но часто сознательно приглушаемая. У «ненастоящего» мужчины или женщины не может быть «настоящего» секса. Скидмор в монографии о транс-мужчинах на рубеже XIX–XX веков в США пишет, что ни в одном, кроме истории Николая, из рассмотренных ею кейсов сексуальный компонент не был сколько-нибудь существенной частью нарратива. Отчасти это объясняется поведением самих транс-мужчин, которые не стремились к смене партнерш из-за страха разоблачения, а кто-то вовсе не вступал в интимные отношения по той же причине. Многие в принципе решались на переход по другим соображениям. У Николая всё иначе, он изначально был мотивирован именно желанием иметь романтические отношения с женщинами с позиции мужского гендера и никогда не останавливался на этом пути. Надо отметить, что ни его первые отношения с гувернанткой, ни отношения с таинственной «невестой», с которой он явился к обер-прокурору Синода, не требовали бы от женщины дворянского, но не именитого происхождения каких-то радикальных шагов по трансформации жизни.

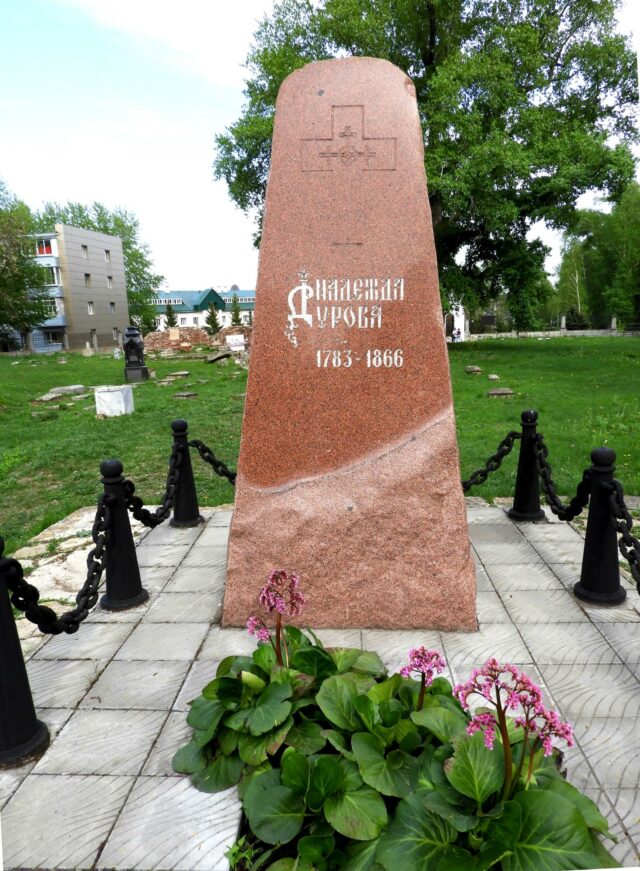

Именно насыщенная интимная жизнь, а не столько его национальность шокировали американское общество, которое цедило печатные подробности биографии Николая со смесью восторга и порицания. Кстати говоря, подобного рода компромисс (внешний или реальный, не имеет значения) другого знаменитого российского транс-мужчины XIX столетия — Александра Александрова / Надежды Дуровой (1783–1866) — позволил занять автору «Записок кавалерист-девицы» не оспариваемое никем место в дореволюционном и советском литературных канонах. Никаких деталей о личной жизни Александрова, кроме его раннего брака, мы не знаем. Его официальная биография подчеркнуто асексуальна. Почему же тогда «Записки кавалерист-девицы»?

По замечанию Маргариты Вайсман, филолога из Университета Сент-Эндрюс, высказанному в личном разговоре, женский голос Александрова в литературных произведениях, возможно, возник по совету Пушкина, о чем можно сделать вывод, изучив их переписку. Поддерживаемая молчанием о личной жизни, эта уступка сняла критичные для Александрова противоречия в публичном поле, а его литературные произведения проходили цензуру без препон со стороны властей.

Вместе с тем в своих работах Вайсман, исследующая литературную репутацию Александрова в гендерном контексте, доказывает, что его жизненная гендерная идентичность была сугубо мужской: все официальные документы Александрова подписывались мужским именем, визуальная репрезентация гендера была мужской. Компромисс, позволивший Александрову засверкать на литературном поприще, в конечном счете свел в могилу его транс-личность. Причем буквально. На Троицком кладбище в Елабуге он лежит под женским именем, хотя и в мужском костюме.

Николай же на компромиссы не шел; граничащие с фантастикой и пока не подтвержденные документально истории, предшествующие его отъезду из России, например переговоры с Победоносцевым, на самом деле укладываются в логику поведения человека, который стремился не просто изменить обстоятельства своей жизни, но отринуть гендерную идентичность и перейти в новую.

Нагромождение выдуманных фактов, брошенное в лицо главному представителю церкви в официально клерикальном государстве, в этом контексте кажется весьма тонким и просчитанным шагом.

Жизнь отважного Николая, помимо прочего, уникальна в классовом аспекте, который ему, оставившему всё в гигантской, далекой, летящей к своему концу империи, удалось инструментализировать в стране возможностей. Этим он отличается от других транс-мужчин, которым в американской историографии посвящено огромное количество книг. Они практически никогда не могли вырваться за пределы границ социальной маргинальности, а порой и не хотели, опасаясь внимания, съеживаясь от страха разоблачения.

Так же, как это происходит сейчас. Николай, кажется, всё преодолел. Единственная проблема — не пережил мать, продолжавшую любить свою девочку и уничтожившую Николая после его смерти, отдав распоряжение о ликвидации всех бумаг, включая дневник.

Эта статья — о важности сепарации и (не)возможности ее окончательного достижения.

В конце концов, читатель вправе задаться вопросом об уместности транс-оптики для периода, в котором даже для подавляющего большинства медиков подобной идентичности еще не существовало.

Магнус Хиршфельд был одним из первых экспертов, отстаивающих автономность трансгендерной повестки: он называл таких пациентов sexual intermediaries.

Действительно, для исследователя любой эпохи актуально стремление избегать слепого переноса современных концептов и понятий на прошлое. Однако медикализация сексуальности возникла не в стерильном кабинете, классификационные теории создавались именно на основе наблюдений за пациентами и обывателями, последние же с подачи поверхностных читателей Фуко в современной историографии часто предстают как жертвы или пассивные подопечные обезличенного научно-медицинского бюрократизма. Этот подход полностью исключает из поля зрения индивидуальные голоса гендерных нонконформистов и их влияние на развитие экспертной мысли. Во-вторых, оптика, позволяющая расширить пространство для разговора и анализа на месте исторического «казуса», граничащего в общественном восприятии с анекдотом, на самом деле разрушает анахронистичный взгляд, который, как показывают истории Николая и Александра, является способом общественного контроля над людьми и явлениями, подрывающими символический ландшафт эпохи.