Некропоэтика и квир «По ту сторону Тулы». Краткая история последнего великого романа русского модернизма и его автора, пережившего Сталина

Приехал советский писатель освещать рудное дело в селе Мирандино, да так ничего и не написал. Зато его разнообразные приключения, злоключения и отступления от темы превратились в модернистский роман. Правда, села этого никогда не было, Тула всплыла где-то в Крыму, а вокруг разбросаны трупы кур, наевшихся отравленных мышьяком мух. Так и случился роман «По ту сторону Тулы». О нем и его авторе, который чудом издал роман в 1931 году, пережил ГУЛАГ и учил молодых неподцензурных литераторов оттепельного Ленинграда, рассказывает Руслан Комадей.

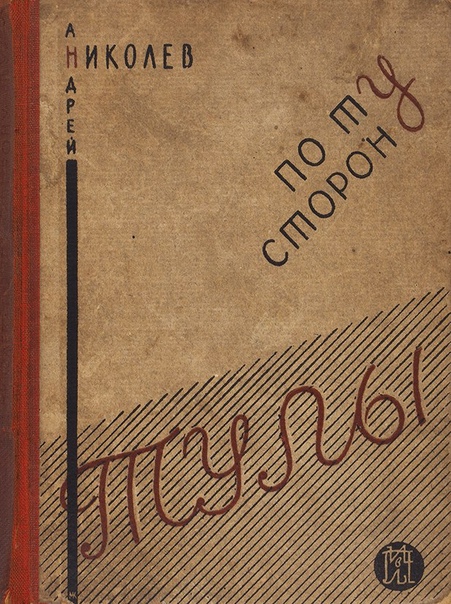

В издательстве «Носорог» вышел роман Андрея Николева «По ту сторону Тулы». Это первое отдельное издание книги с 1931 года. Оно снабжено подробными комментариями, биографией Николева 1920–1930-х годов и новыми архивными документами.

Писатель Николев, античник Егунов

Андрей Егунов родился в 1895 году в семье военного. Получил классическое образование в Тенишевском училище, где вместе с ним на четыре года старше учился Осип Мандельштам, а на четыре года младше — Владимир Набоков.

После училища Егунов окончил историко-философский факультет Петербургского (Петроградского) университета, где был любимым учеником одного из главных тогдашних платоноведов Сергея Жебелева. После окончания университета Егунов и сам становится авторитетным переводчиком Платона: в возрасте 28 лет издает перевод платоновских «Законов» и продолжает переводить его до конца жизни. Известные диалоги «Федр» и «Государство» — тоже дело переводческих рук Егунова.

Кроме того, он с большим интересом берется за переводы и исследование малоизвестных античных авторов эпохи второй софистики — «Эфиопики» Гелиодора и «Левкиппы и Клитофонта» Ахилла Татия. Многие тогда, включая его учителя Жебелева, критиковали Егунова за интерес к таким, казалось бы, малозначительным авторам. Но молодого филолога интересовала в этих текстах не историческая ценность, а то, как они написаны, то есть стиль.

Интерес Егунова к писателям второго ряда распространялся не только на античных авторов. Его писательский псевдоним Николев был взят у Николая Николева — поэта-сатирика екатерининской эпохи.

Во второй половине 1920-х академическая карьера Егунова прерывается писательской: по формальной причине его не берут в аспиранты Института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока — он не прошел «испытания по марксистской идеологии».

К тому времени Егунов начинает посещать литературные салоны и завязывает близкое знакомство с Михаилом Кузминым, важнейшим автором Серебряного века, которого считали наставником такие разные поэты, как Велимир Хлебников и Осип Мандельштам. Чуть позже Егунов знакомится с поэтом и писателем Константином Вагиновым, который и в прозе, и в поэзии развивал сходные с Егуновым принципы. Интерес к Вагинову и Кузмину Егунов сохранит до конца жизни.

Первая попытка опубликовать прозаическую книгу — а это был, видимо, или утраченный роман «Василий остров», или «Милетские рассказы» — не увенчалась успехом. Хотя тогдашний литературный генерал и один из руководителей «Издательства писателей в Ленинграде» Константин Федин и хвалил прозу Егунова, но публиковать не решался:

«„Милетские новеллы“ (А.Н. Ягунова <sic!>, тлф. 4.06.07) интересны, но надо просить М.Л. Слонимского или Е.И. Замятина прочесть еще раз: я один решить не берусь. Кроме того, есть сомнения (очень значительные) цензурн. порядка».

Но Федин, поначалу сам не чуждый экспериментов в прозе, видел специфический талант автора и предложил ему написать роман на актуальную производственную тему, чтобы тот сумел пройти советскую цензуру. Так и появляется «По ту сторону Тулы», метароман о писателе, который приезжает в село Мирандино писать книгу о рудном деле в деревне, но тонет в бесконечных отступлениях от темы и уезжает, так ничего и не написав.

«Советская пастораль» — не пастораль, не советская

Производственных романов в конце 1920-х — начале 1930-х писалось множество. Достаточно вспомнить «Цемент» Федора Гладкова, где красноармеец после Гражданской войны едет восстанавливать цементный завод.

Но для Николева, в отличие от соцреалистов, рамка производственного романа — лишь повод начать метажанровую игру: как можно написать роман о рудниках, если он не пишется?

К жанру производственного романа в духе соцреализма, казалось бы, должен отсылать подзаголовок «Советская пастораль». Он есть в новом издании книги, а в публикации 1931 года его не было. Однако он вписан Николевым от руки в несколько сохранившихся экземпляров. Вероятно, подпись делалась в зависимости от адресата.

Например, в книге Максимилиана Волошина подзаголовок есть, а в экземпляре, подаренном Горькому, такой надписи нет.

Что это, акт самоцензуры или адресации? Понятно, что Горький (которому, как известно из писем, книга не понравилась) мог увидеть в таком подзаголовке издевку над властью, а эстет Волошин — наоборот, приятную фигу в кармане.

Это совмещение, казалось бы, несовместимого — перестраивающейся советской действительности и пасторальных пейзажей — могло быть для писателя еще одним способом обозначить свой художественный метод вклеивания реальностей друг в друга.

Николев как коллаж

Принцип коллажа хоть и был распространен в литературе и изобразительном искусстве 1920–1930-х, например у дадаистов или сюрреалистов, у Николева используется иначе. В нем есть попытка создать коридор в новую, не предполагавшуюся ранее реальность, чтобы знающий читатель понял, о чем речь, а непосвященный — был сбит с толку.

Николев-Егунов пользовался этим методом не только в прозе. Из воспоминаний современников мы знаем о его странной любви к составлению коллажей из, казалось бы, несопоставимых элементов:

— Я комбинирую, — объяснил Егунов. — Например, вы помните картину Репина «Не ждали»? Там в двери входит бывший арестант, вроде меня, возвращенный из ссылки. Я подобрал по размеру и на его место вклеил Лаокоона со змеями.

Мы вообразили картину Репина с Лаокооном.

— Да, — сказал Михаил Алексеевич. — Действительно не ждали!

А из дневника Кузмина мы узнаем, что как-то вместе с бутылкой зубровки Егунов принес ему коллаж, где вклеил в картину Ватто «сугжестивные ноги футболистов».

Коллажную технику использует и главный герой романа «Труды и дни Свистонова», которого, как предполагают исследователи, Вагинов списывал с Егунова. На это, в частности, намекает совпадение инициалов.

«Я взял Матюринова „Мельмота Скитальца“, Бальзака „Шагреневую кожу“, Гофмана „Золотой горшок“ и состряпал главу».

Но автор «По ту сторону Тулы» не просто «состряпывает» главы с помощью коллажного принципа, он незаметно для читателя вклеивает элементы одной действительности в другую так, чтобы сохранился эффект «не ждали». Пейзаж подменили, а вам всё еще кажется, что вы нежитесь на зеленых лугах, хотя кругом знойная пустыня.

Впрочем, о многих таких вклейках читатель может и не узнать. Как, например, цитату из малоизвестного текста про паломничество, который написан неким пастырем Анисимовым в конце XIX века:

«…изредка долетали до нашего уха крики погонщиков мулов, обрабатывающих данные участки под огородные овощи <…> птицы пролетали над нами целыми стадами, спеша на прохладу к гостеприимным берегам тивериадских вод <…> Но эта плодоносная равнина…»

А это Николев:

«Изредка долетал крик погонщиков мулов, обрабатывающих участки под огородные овощи. Птицы пролетали целыми стадами, спеша на прохладу к реке, огибавшей плодоносную равнину».

Только Анисимов описывал Святую землю, а Николев — место, названное Тулой.

Это «Тула» с ключом, но без ключа

Хотя в тексте упоминаются реальные топонимы из Тульской области и действие происходит как будто вблизи от толстовских мест — около Ясной поляны, само село Мирандино выдумано Николевым.

Сама Тула — тоже как будто вклейка: античник Егунов не мог не помнить об утраченном древнегреческом романе Антония Диогена «Невероятные приключения по ту сторону Туле» и о понятии Ultima Thule, «край земли».

Такая вклеенная Тула действительно оказывается потусторонней — она и не в Тульской губернии, и не на краю света, а где-то непонятно где.

Дополнительно запутывает попытка привязать название к реальной географической Туле тот факт, что время написания романа совпадает со временем путешествия Егунова в Крым. В 1929 году он побывал в Судаке и в Коктебеле, об этом мы знаем из его письма Максимилиану Волошину. Многие пейзажи в романе и правда больше похожи на южные и крымские земли, чем на Среднерусскую возвышенность.

Но пока эта гипотеза — просто гипотеза: никаких материальных свидетельств пребывания Егунова в Крыму до сих пор не обнаружено.

Извивы нарратива

Извилисто устроено и повествование романа. Начинается он будто из ниоткуда, c той стороны — с местоимения «те», которое ни на каких акторов в предложении не указывает:

«Те не успели ответить, как были оттеснены стремительным натиском».

И только если соотнести эту фразу с финалом текста, когда Сергей, уезжая из Мирандино, вспоминает свой приезд в деревню, смысл становится понятным:

— Вот и Мирандино. Вам к кому надобно? Спросить разве девок?

В следующий момент Федор уже обнимает Сергея, никого не замечая вокруг. Этот прием, когда начало текста смыкается с его финалом, был примерно в то же время использован Набоковым в рассказе «Круг».

Композиция романа устроена тоже нелинейно. Формально в нем 40 глав, но фактически всего 16. После первой — третья, потом пятая, шестая, седьмая, потом пропуск, десятая и т. д.Можно предположить, что это очередная разновидность коллажного метода — только как будто с изнанки: Николев «выклеивает» отдельные главы, чтобы создать иллюзию разорванности повествования, будто часть текста не сохранилась. Это снова напоминает античные тексты, которые тоже, как правило, сохранились только в отрывках или в пересказе.

Но если попытаться отбросить эти извивы и читать текст пристально, то сюжет в нем обнаруживается вполне цельный: Сергей приезжает в Мирандино на три дня, активно дружит с кооператором Федором, общается с местными жителями, влюбляется в девушку Леокадию, пытается написать свою производственную книгу, но погрязает в литературных ассоциациях и уезжает из села, так ничего и не написав.

Инвалиды, некропоэтика и уморенные голодом

Роман интересен не только своей организацией, но и неожиданными наложениями модальностей и стилистик. Буйное воображение главного героя Сергея рисует ему не только пасторальные картины с сеновалами, но и множество жутких, но эффектных сцен. Например, таких:

«Но, говоря это, Сергей почувствовал, что у него под сердцем шевельнулось что-то, пока еще бесформенное, похожее на червя, зеленую лягушку или раздавленного котенка, волочившего параличные свои лапки».

Или еще хлеще:

«Мои стихи клались бы на тарелочку, сверху наливалась бы вода, посыпали бы немного сахару… сахарного песку… А от него — смерть мухам, все летят на него и умирают. Трупы валяются по всей комнате. Бабушка веником выметает их, куры клюют мышьяковистые трупы, а потом дохнут. Их продают по шести рублей нам на обед. Мы едим, и вот уже два трупа. Сейчас и я буду таким».

Можно предположить, что интерес Николева к деформациям тела связан, как и у его петербургских современников, с ощущением разрушения культуры. Тогда, в 1920–1930-е, писателям, заставшим дореволюционное время и принадлежавшим к интеллигентской культуре, казалось, что советская власть уничтожает на корню глубокую связь России с европейской цивилизацией.

Герои Егунова, не чувствуя себя полностью внутри исторического времени, представляют себя другими существами, мертвыми, покалеченными, словно заранее подготавливая свое посмертное существование, чтобы приноровить тело и воображение к разложению.

Квир-выверты и совокупление имен

Егунов принадлежал к дореволюционной квир-культуре Санкт-Петербурга и был близким приятелем Михаила Кузмина, автора первого в России романа о гомосексуальной любви «Крылья».

Как многие его современники, Егунов был официально женат и не выставлял гомосексуальность публично, оставляя подробности интимной жизни только для близкого круга.

Из дневника Кузмина мы знаем, что как-то в телефонном разговоре они с Егуновым обсуждали роман Юрия Юркуна (кузминского возлюбленного) «Шведские перчатки» и переписку нижегородских военных гомосексуального содержания, испещренную цитатами из кузминских стихов. А в своем дневнике Кузмин и вовсе назвал Егунова «девушкой», выказав этим особое внимание.

В поздние годы, после возвращения из лагеря, у Егунова-Николева сложились близкие отношения с Валерием Сомсиковым, который был младше на 40 с лишним лет. Хотя Сомсиков и называл себя приемным сыном Егунова, а Андрей Николаевич был на свадьбе Валерия, их переписка, полная признаний разной степени откровенности, служит подтверждением более сложного характера их отношений. Она до сих пор не опубликована.

Квир-культура, пусть и в полузавуалированной форме (степень завуалированности каждый читатель может определить для себя сам), присутствует и на страницах романа.

Хотя Николев и наследует традицию прозаиков кузминского круга, но делает это по-своему. Если Кузмин в прозе мог позволить себе весь спектр сексуальности: от аккуратных намеков до грубых непристойностей (как в цикле «Печка в бане»), — то Николев-Егунов всегда описывает влечение мужчин с неожиданного ракурса, через неочевидные точки интимного и обрамляет это иронией. Как здесь:

«Отец боролся с сыном. Дождь полил тонкими струйками. Оба были ослаблены: старик — волнениями, лишениями, лихорадкой; молодой — долгим пленением в тесном убежище. Ударяли друг друга поэтому довольно бессильно в лицо, по голове, душили друг друга за горло, таскали друг друга туда и назад.

Молодой был мягкий, теплый, пахнул, как молодые животные; <…> Лежа в мокрой луже, оба грызли друг друга, чувствуя под большими пальцами хрящи пищевода».

Квир-тема как будто вымещена в места, где ее трудно предположить и обнаружить, — в нежную драку отца и сына, в случайные соприкосновения, в дублирующиеся собеседниками действия, отчего возникает особое ощущение интимности.

«…беседующие совали друг другу в рот сено и катались среди вороха из простынь, одеял и скинутого Федорова платья <…>.

Вдруг я ощутил мараскиновый и водочный перегар: „Поздравляю, брат, спасибо тебе“, — и кооператор кинулся меня целовать, но так как лошадь уже трогалась, то его горячий поцелуй попал мне в холодное ухо…»

Многие нежности, которые непреднамеренно происходят между мужчинами, приоткрывают их подлинную степень близости. Но такие сцены, спрятанные в пасторальных эпизодах, могут быть и вовсе не замечены непосвященным читателем:

— А я для нас по дороге малины собрал.

Сергей показал на полную свою горстку. Федор, наклонившись, стал, как теленок, мягкими губами брать малину. Так он слизал ее всю.

Вероятно, чтобы отвести взгляд потенциальных целомудренных цензоров, Николев вводит в роман псевдопасторальную линию гетеросексуальной любви. Она создает главному герою алиби, скрывающее его подлинные чувства к кооператору. Сергей беспрестанно говорит о своей любви к прекрасной Леокадии, но его патетичные пассажи, обращенные к девушке, состоят в основном из романтических штампов и поэтому действительно больше похожи на прикрытие.

Но самым изощренным способом передачи гомоэротического чувства в романе можно назвать работу с именами. Две пары героев — Сергеи и Федоры — всё время друг друга путают и переименовывают, обнаруживая особую близость в жесте совпадения.

— А ты отдай деньги Сергей Сергеичу, он сам всё и купит. Это не о вас речь, Сережа, — вы еще, кажется, не знакомы? — и он стал представлять друг другу кооператора и Сергея: — Мой приятель — Сергей Сергеич. А это тоже мой приятель и тоже Сергей Сергеич.

Вакханалия имен персонажей, совпадающих как внутри себя (с отчеством), так и с именами собеседников, разряжается в романе сценами телесного контакта. Само совпадение тоже оказывается видом близости: герои позволяют передавать друг другу имена и наслаждаться своей схожестью, переводя наслаждение из языкового в физиологическое.

Проза Николева во многом сохраняет изысканность гомоэротического этикета петербургских салонов, но из-за закрытого характера этой среды все тонкости речевых игр и содержание намеков сейчас уже невозможно установить.

Трансмедиальный метароман

Роман Николева, состоящий из цитат и скрытых намеков, содержащий попытки выхода из ткани текста, рассчитан на въедливого и настойчивого читателя, который готов искать ключи, рассыпанные по тексту, притворяющемуся производственной прозой.

Его герой Сергей с помощью воображения расправляется с навязчивостью и заскорузлостью советского быта, создает виртуальное событийное поле, расширяющее действительность и заменяющее ее. Сергей похож на игромана, надевшего на советское очки дополненной реальности.

Но если бы Николев и его Сергей орудовали только литературными ассоциациями, текст был бы простым каталогом редких цитат. Однако читательское воображение Сергея проникает глубже: оставляя в ткани романа следы из других текстов, как отпечатки опыта, оно распространяется шире — на органы чувств.

Время и пространство в романе подчинены тончайшим движениям письма, фиксирующим запахи, цвета, ослышки и описки. Поэтому место действия мнется и искажается, длительность скачет, география нарушается, а вымышленное становится реалистичным и наоборот. Николев словно постоянно тренирует и обостряет восприятие читателя, усиливая работу физиологических рецепторов.

Николевские персонажи прислушиваются, принюхиваются, присматриваются и приглядываются к вещам и друг другу: каждый предмет, каждое действие становится больше самого себя и предполагает возможность превратиться в нечто иное:

«Наклонившемуся Сергею показалось, что одеяло пахнет всего более котятами и чем-то даже не неприятным, а скорее историческим, напластованием поколений, кофеем, семейным счастьем. Сергей водил пальцем по лоскуткам, путешествуя из одного цвета в другой. Попав на атлас, он судорожно вздрогнул: это действует так же, как если провести ногтем по обоям».

В этом отрывке «обострение» начинается с одеяла, в описании которого запах превращается в воспоминания, вмещающие в себя личное и глобальное. Тогда движение рецептивной машины текста раскладывает все эти множества по отдельным фрагментам одеяла (слово «центон» переводится с латинского как «одежда из лоскутков»), которое становится всё больше похоже на карту. Отсюда и двойной смысл слова «атлас», и образ пальца, который ищет конкретное место на карте. Но в момент нахождения картинка из горизонтальной становится вертикальной, как стена с обоями, и вся цепочка ассоциаций рассыпается. Нюхая одеяло, мы путешествуем по карте мира, языка и человеческой памяти.

Такими «обострениями» Николев проверяет на прочность медиальность литературы, вскрывая и доводя до предела ее возможности.

Заключения и возвращения

Пусть Егунову-Николеву и удалось опубликовать роман, обойдя цензуру, что в 1931 году воспринимается почти как чудо, мы почти не знаем, как книга бытовала в сталинской действительности тех лет — экземпляров романа при тираже в несколько тысяч сохранилось всего несколько. Это заставляет предположить, что большая часть тиража была уничтожена сотрудниками карательных органов.

Критики хоть и читали «По ту сторону Тулы», но писали о книге мало и с неудовольствием. В одной из немногих сохранившихся рецензий, опубликованной в газете «Строителям социализма», рецензент отметил несоответствие заявленной темы содержанию и стилю романа:

«Рудничной стройки, социалистической переделки деревни, всего того, чем живет весь союз, включая сюда и то, что расположено „по ту сторону Тулы“ — „молодой человек“ не видел. <…> Конечно, ни партии, ни советской власти в книге нет. Это — растянувшиеся на двести страниц размышления и рассуждения о похождениях „лирически настроенного“ обывателя».

Уже через полтора года после выпуска романа Егунов в первый раз попадает в заключение — из-за того, что посещал кружок «Осьминог» в то время, когда любая несанкционированная сверху коллективная деятельность выглядела подозрительно. В этом кружке Егунов в том числе читал отрывки романа «Василий остров».

21 апреля 1933 года его осудили и отправили в трехгодичную ссылку в сибирское село Подгорное. При обыске у Егунова изъяли три экземпляра «По ту сторону Тулы» и девять папок с рукописями.

В ссылке поначалу условия были мягкими: Егунов устроился преподавать немецкий в Томский университет, много гулял, посещал библиотеку и театр. После убийства Кирова в 1934 году и усиления репрессий Егунов старался не выезжать из Подгорного — он работал над своей поэмой «Беспредметная юность» и зарабатывал игрой на фисгармонии, подзвучивая киносеансы.

После окончания ссылки Егунов ненадолго вернулся в Ленинград к родным — но задерживаться не стал, чтобы не привлекать к себе внимание карательных органов, и уехал обратно в Томск.

Там он пробыл еще два года, после чего переехал вместе с матерью в Новгород, куда перебирались многие ленинградские интеллигенты, лишенные возможности жить в родном городе.

В вечерней школе Новгорода он преподавал иностранные языки, чуть позже устроился старшим преподавателем в Ленинградский университет. Пришлось ездить раз в неделю по пять часов туда-сюда, чтобы вести занятия по греческому и латыни. В Ленинграде жила и его жена Тамара. Из-за отсутствия прописки Егунова уволили из университета в июне 1941 года.

Через два месяца Новгород захватили немцы, город был оккупирован, и уже осенью Егунова увезли на работы в Германию. Так по крайней мере он рассказывал позднее на допросе и своим знакомым. Но сохранившиеся документы из оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга позволяют предположить, что в Германию Андрея Николаевича отправили не ранее 1943 года, а до этого он работал переводчиком при коменданте гарнизона.

В Германии Егунов работал на производстве сгущенки. Работа ему не нравилась, зато они с матерью были сыты. На молочном производстве в Нойштадте автор «По ту сторону Тулы» пробыл вплоть до отступления немцев весной 1945-го.

После поражения Германии Егунова с матерью переправляют в Берлин: он преподает немецкий советским танкистам. В начале осени 1946 года, перед отправкой в фильтрационный лагерь, Андрей Николаевич перешел в американскую зону оккупации, где пробыл всего четыре дня, пока американцы не передали его советским властям.

После суда по статье об измене родине Андрей Егунов получил минимальное наказание: десять лет лагерей и пять лет поражения в правах.

Сначала Егунова отправили в Ивдельлаг на Северном Урале, а через три года в исправительно-трудовой лагерь Новостройки (казахский Степлаг).В лагере Егунов переписывался с коллегами-филологами, читал любимые книги, например Шекспира, к тяжелым обязательным работам по состоянию здоровья не привлекался — работал на «канцелярско-счетоводной должности».

Ко времени истечения срока Егунов уже не ждал ничего хорошего — жилья у него не было, возможности вернуться в Ленинград и перспектив устройства на работу в университет тоже.

Но Егунову повезло: в Степлаге его нашла подруга детства Анна Гипси и предложила поселиться у ее семьи в ленинградской коммунальной квартире. А благодаря хрущевской оттепели Егунова реабилитировали с полным снятием судимости за пять дней до окончания срока. Он женился на Гипси для получения прописки (его первая жена к тому времени умерла), смог перебраться в Ленинград и вернуться к преподаванию и переводам. А в 1960 году даже получил собственную комнату.

Егунов замедленного действия

После окончательного возвращения в Ленинград Андрей Егунов сумел не только вернуться к филологии и издать фундаментальную монографию «Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков», но и возобновить литературные собрания.

Егунов 1950–1960-х уже не писал прозу и почти не обращался к стихам, не делал безумные коллажи и сосредоточился на общении с новыми поколениями филологов, поэтов и художников.

О собственном творчестве Егунов говорил, только если его просили. Александр Гаврилов рассказывал, что после прочтения «По ту сторону Тулы», которую он взял в 1960-е в одной из библиотек, его мучил вопрос: что же значит прозвище Файгиню? Егунов молча ответил Гаврилову жестом из еврейского танца. Видимо, это было указание на имя Фейгин — отрицательного персонажа диккенсовского романа, — которое стало нарицательным.

На домашних собраниях Егунов регулярно обращался к забытым тогда текстам Константина Вагинова и Михаила Кузмина. Он обсуждал заковыристые места вагиновских романов, доступных только в машинописях: и «Козлиную песнь», и «Труды и дни Свистонова», и «Гарпагониану». А к кузминской книге «Форель разбивает лед» хотел написать комментарии.

Он мог переворачивать иерархии с ног на голову, например, защищая поэта рубежа XVII–XIX веков Дмитрия Хвостова, над которым зло посмеивался Пушкин. Но егуновские оценки не были эпатажными — он умел видеть в шероховатостях стиля недооцененных авторов не признаки бездарности и неряшливости, а нечто ценное, отличающее их от других, слишком выхолощенных поэтик.

Егунов и сам был потаенной двойственной фигурой, пробуждающей интерес к скрытой и странной литературе, которая находится в стороне от привычного канона.

На собраниях у Егунова устраивались и литературные чтения, где читали и Державина, и сумароковскую версию «Гамлета» по ролям, и прозу Леонида Добычина, еще одного изощренного, но подзабытого прозаика 1930-х.

Тогда в самиздате уже ходили тексты Введенского и были доступны ранние стихи Заболоцкого из книги «Столбцы», которые Егунов особенно ценил. Вероятно, он не чурался даже опасного самиздата, хотя о политике предпочитал не говорить.

«Так, „Раковый корпус“ А. Солженицына был одобрен им за смысл и за смелость, но по форме был признан устарелым, как всё, что не настоялось на прозе Ф. Сологуба и А. Белого и на стихе И. Анненского».

Знал он и поэтов-шестидесятников.

«Поскольку у младших перекос в прошлое время намечался уже тогда, <…> он с этим боролся и учил ценить современников. Удивительное дело, но он преуспел в том, что даже наиболее жестоковыйные из нас на время признали Андрея Вознесенского — пусть в пределах „Озы“. „Я — Андрей, а не имярек“ — задорно бил себя в грудь Андрей Николаевич…»

Так Егунов перестраивал для новых поколений карту современной ему литературы, не делая разделения между античной классикой и современностью. Поэтому молодые представители неофициальной культуры видели в Егунове не просто осколок модернизма, но актуальную фигуру, живо понимающую современный контекст.

После смерти интерес к творчеству автора «По ту сторону Тулы» поддерживался его учениками, а также другом последних лет Валерием Сомсиковым, который в конце 1980-х годов познакомился с молодым филологом Глебом Моревым.

К тому времени тексты Егунова-Николева широко распространились в самиздате и регулярно появлялись в самиздатовских журналах, включая неофутуристический «Транспонанс» и ленинградские «Часы», связанные с писателями вокруг премии Андрея Белого.

В 1993 году Морев и Сомсиков подготовили и издали первое собрание сочинений Николева приложением к альманаху Wiener Slawistischer Almanach. Морев публиковал николевские стихи в журналах и альманахах. Интересовались Николевым-Егуновым и другие коллеги и друзья Морева: Игорь Вишневецкий и Василий Кондратьев.

Кондратьев (1967–1999) обращался к фигуре автора «По ту сторону Тулы» на протяжении всей своей короткой биографии. Для него творчество Николева было не только особым изводом литературного модернизма, но и школой жизни:

«Я привык повторять эти стихи про себя, справляясь с разными очень неприятными вещами, и не увидел ничего странного в том, что реальным фоном многих стихотворений из сборника „Елисейские радости“ действительно были вереницы людей, ползающих, как муравьи, под смотровыми вышками, и необъятное небо, перечеркнутое колючей проволокой».

О значительности Николева-Егунова для своего творчества говорили и такие разные фигуры, как Александр Скидан, Сергей Завьялов, Олег Юрьев и Николай Кононов.

Последний из них выстраивает судьбу героя своего романа «Фланер», во многом отталкиваясь от того, что могло бы произойти с Егуновым в эмиграции, но не произошло.

Со временем влияние «По ту сторону Тулы» и ее автора только усиливается. В 2011 году молодой прозаик Станислав Снытко совместно с поэтом и филологом Денисом Ларионовым подготовили новую публикацию романа для альманаха «Русская проза». Николевская книга открывала сборник и прокладывала дорогу следующим за ней текстам, написанным гораздо позже.

Новое издание 2022 года только подтверждает культовый статус книги и ее автора. Теперь понятно, что этот причудливый метароман благодаря изощренной коллажной технике письма, сюжетной рамке, совпадающей с биографической, и установке на трансмедиальность литературы оказывается в ряду самых сложноустроенных текстов ХХ века — от набоковских повестей до гиперромана Уоллеса «Бесконечная шутка». «По ту сторону Тулы» во многом предупредила пути развития пост- и метамодернистской прозы, где мотив «письма о письме» или «писателя, растворяющего в собственном письме» востребован как никогда.