Автопортрет в виде скульптуры, народная кукла и поиски уязвимой телесности. Как изображали себя советские художницы 1930-х

Как в сталинскую эпоху в советском искусстве мог появиться сюрреалистический портрет? Кто использовал в автопортретах мотивы, отсылающие к народным куклам? Узнаете из фрагмента книги Надежды Плунгян, «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, „бывшая“ и другие в искусстве 1917–1930 гг.», вышедшей в издательстве музея «Гараж».

25 октября в 19:00 в коммунальном блоке Дома Наркомфина (Новинский бульвар, 25с10) пройдет презентация книги в форме беседы с писательницей Оксаной Васякиной.

Советский гендерный порядок, сформированный в первой половине столетия, стал одной из многих ордерных систем модернистской эпохи. Как всякая ордерная система, он заявлял и классифицировал элементы общественной нормы, придавая им образное воплощение, и этот процесс я во многом описала в предыдущих главах. Но изложение истории нормативных гендерных моделей не исчерпывает разговор о советском искусстве и не объясняет его динамику. Ордер — всего лишь фон для движений творческой мысли.

Модернистская форма отличалась от формы XIX века своим выраженным интересом к ритму и конструкции, но одновременно была принципиально неклассичной, экспериментальной. Партийное искусствознание, возвысившее идеологию над художественным поиском, тем самым столкнуло и противопоставило два этих начала — структуру и эксперимент. Во многом поэтому во второй половине тридцатых, когда внутренняя иерархия и типы протагонистов «тематической картины» полностью сложились, одной из самых острых и дебатируемых тем стала проблема реализма и реальности.

В замкнутом и почти неподвижном поле социалистического реализма «действительность» расслаивалась на «социалистическую» и «буржуазную», «искаженную» и «идеологически верную», тогда как лица героев постепенно сливались в неразличимую массу. Однако художников продолжал волновать вопрос об эксперименте: о том, чем является реальность за пределами партийного взгляда, существует ли пространство, где можно увидеть лица, укрытые за социальными масками.

Сюрреалистический субъект

Перспективы дальнейшего развития модернизма на рубеже 1920–30-х годов интенсивно осмыслял один из главных его теоретиков — Казимир Малевич. Разбирая динамику супрематического ордера, в своих полотнах он вновь и вновь возвращался к образу человеческого тела, сначала изъятого из пейзажа, а затем пересобранного и составленного заново из плоских и беспредметных цветных элементов. К началу 1930-х жестяные свертки «Первого крестьянского цикла» или деревянные детали, из которых выстроены «Спортсмены» (1931), сменяются движением плоти, которая словно пересоздается на наших глазах («Купальщики», 1932).

Во «Втором крестьянском цикле» и примыкающих к нему портретах рядом со сконструированным геометрическим телом появляется или опустошенное, или нечеткое и изменчивое реальное лицо, образ эмоционального движения, уязвимого тела и проявленного духа. Эта форма далеко пересекла границы постконструктивизма, манифестируя сюрреалистическую мысль. Не случайно поздние фигуративные портреты Малевича связывает общий элемент — неуверенно, как во сне, поднятая в риторическом жесте рука, как если бы новый человек отважился говорить речь, еще не зная, как звучит его голос. Женские образы из живописного цикла начала 1930-х были показаны художником на выставке «Женщина в социалистическом строительстве» и на «Первой выставке ленинградских художников» (1935).

Советская женщина тридцатых была конструкцией, была социальным и политическим проектом, но также была и реальной персоной, которая впервые созерцала индустриальное ускорение и распад модернистского мира — и впервые осознавала себя его частью. Я постаралась осветить плоские или полуобъемные риторические конструкции, яркие латы идеологем, в которые был заключен постоянно меняющийся женский тип довоенных лет. Завершая книгу, мне хотелось бы показать главное — рождение советской женщины как модернистского субъекта, способного назвать и описать себя собственными словами.

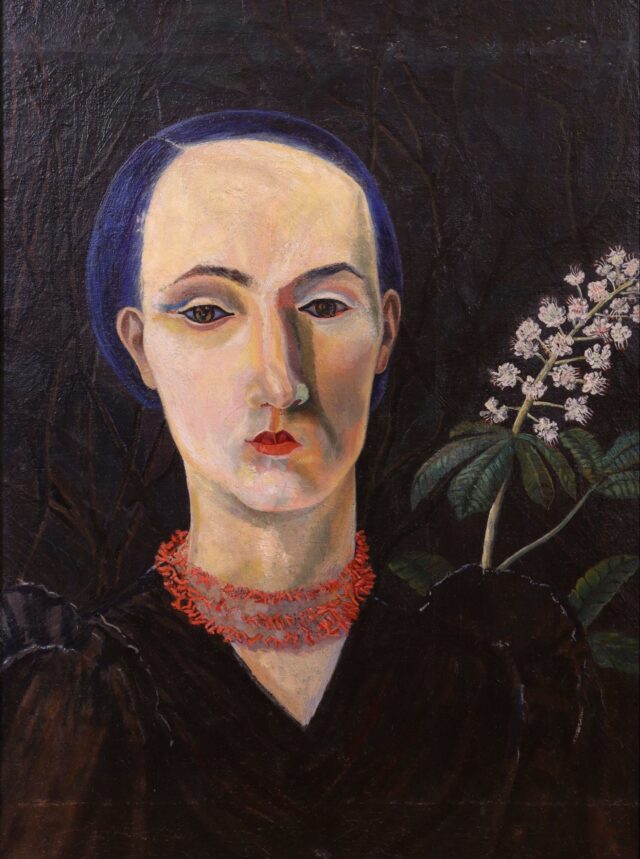

Татьяна Глебова. Автопортрет с цветком каштана

Тема взаимосвязи потустороннего и живого, пластичности пространства и времени глубоко интересовала ученицу Филонова Татьяну Глебову (1900–1985). В общей компании ленинградских интеллектуалов 1930-х круга ОБЭРИУ и МАИ, собиравшейся на квартире, где они жили и работали с Алисой Порет, были в ходу игры-парадоксы, близкие сюрреалистическим играм Андре Бретона. Одна из них — игра в «разрезы», о которой ярко вспоминала Порет: участники описывают, из каких материалов «сделан» тот или иной человек. Дальним отзвуком этих аналитических метафор стали совместная картина Порет и Глебовой «Дом в разрезе» (1931, ЯХМ) и целый ряд портретов и автопортретов, написанных Глебовой в середине 1930-х. На одном из них («Автопортрет», 1937, ГМИ СПб) она изобразила себя в золотой накидке на фоне раскидистой цветущей магнолии, лишенной корня: черенок растения покоится в хрустальной вазе. На другом («Автопортрет с И. Браудо», 1930-е, ГРМ) Глебова стоит у края холста с кистью в руках рядом с близким человеком — известным органистом и историком музыки Исаем Браудо. На голове его романтическая черная широкополая шляпа, блуждающий взгляд полон отрешенного смятения, по лицу бежит тревога; художница же сосредоточенно застыла, всматриваясь в окружающее пространство. В поздних воспоминаниях Глебова отмечала:

«Каждый портрет, нарисованный мною, есть отображение момента во времени между художником, всем его внутренним миром в отношении портретируемого лица, со всем его внутренним миром и внешней видимостью. Это есть остановка времени, фиксация момента вечности. В каждом портрете присутствует элемент смерти и элемент рождения».

В «Автопортрете с цветком каштана» (1936, МИИРК) Глебова описывает свое лицо, как неизвестный ландшафт. Сложно освещенное, в филоновской манере, спектром разнонаправленных лучей, оно и подвижно, и статично, словно смято голубовато-желтыми тенями. Ассиметрия ощутима в каждой детали. Слишком крупный и ясный белый лоб — но маленькие глаза, излучающие спокойный и потусторонний синий свет. Странно ярко-синие волосы, зачесанные назад на косой пробор; колкие и зубчатые бусы из красных кораллов, охватывающие в три ряда белую шею; глухое платье из черного бархата с вычурными рюшами на плечах. Присутствует и растительный мотив, решенный более фантастично, чем в портрете с магнолией. Темная и густая плоскость зеленого фона оплетена черными лианами, которые не позволяют фигуре отступить назад. Чуть склоняясь вправо, за плечом художницы на черном горит белая свеча высокого цветка. Это побег каштана, символа целомудрия, чьи плоды заключены в прочную иглистую броню.

Без сомнения, перед нами сюрреалистическая картина — не случайно опыты Глебовой вызывают в памяти автопортреты Фриды Кало 1930–40-х годов, где фон часто бывает заплетен яркими цветами и лианами, пропорции чуть удлинены, а открытый высокий лоб и густые брови художницы создают символический центр притяжения.

Валентина Маркова. Автопортрет в виде скульптуры

В отличие от большинства вхутемасовок, Валентина Маркова (1904–1907 и 1941–1942) не декларировала свою принадлежность к какой-либо школе и не стремилась подверстать свое искусство под монументальные задачи: возможно, сыграло свою роль то, что она училась не в Москве или Ленинграде, а в алтайских Высших художественно-технических мастерских, и затем много ездила по стране (жила в Омске и Новосибирске, около десяти лет в Ташкенте, а в 1930-х осталась в Ленинграде). Краткое время она следовала за экспрессионистской манерой своих первых учителей, Елены Коровай и Михаила Курзина, в 1920–30-е занималась у Филонова, но, возможно, не систематически — ее работ в аналитическом методе не сохранилось. Точнее будет сказать, что Маркову интересовало не участие в том или ином движении, а сам образ одинокого и упорного творца художественной системы, прокладывающего собственный путь. Однако она хотела быть художником модернистской эпохи, оставаясь женщиной 1920-х, и, возможно, единственная в своем поколении открыто бросила вызов мужчинам-педагогам, увидев в них буквальных соперников в профессиональном поле.

«Неуживчивая, взрывная, конфликтная, не жалующая в запале ни себя, ни оппонента. Общалась она монологично и напористо, слыша о себе: „Малого росточку, смотреть-то не на что, а все кишки выела“».

Краткий брак с Курзиным распался, не превратившись в значимый творческий тандем, но впечатляет рисунок «Семья» (1928), иронично деконструирующий образ Филонова: Маркова изобразила себя вместе с учителем в виде Мадонны со святым Иосифом и с младенцем.

Исследуя свою личность, Маркова написала большой цикл автопортретов, необычайно технически сложных: чувственность и игра соединяется в них с широким стилистическим поиском. Она пробовала себя в футуризме и неоромантизме, увлекалась старыми мастерами, и в конце концов главной опорой для нее стало именно Возрождение: на этом этапе ее стиль заметно резонирует с метафизическим реализмом. Одной из важнейших работ стала картина «Венчание лаврами» (1930-е, Нукусский художественный музей) — своего рода тройной автопортрет-размышление о месте художницы в современном мире. Пронизанное хрупкими золотистыми лучами пространство дано в монохромной теплой гамме, отсылая к гризайлям эпохи Ренессанса. Маркова написала себя в интерьерах мастерской, задумавшейся у холста, на котором виден неоконченный рисунок обнаженной по пояс Венеры. Справа открывается огромный проем окна или балкона, откуда виден фантастический город на воде — или Венеция, или стилизованный Петербург. От сверкающих облаков отделяется фигура ангела — он летит к художнице с лавровым венком, оплетенным лентами.

И ангел, и Венера, и художница — зеркала самой Марковой, ее волнует парадоксальное умножение женского образа, без которого в классическом искусстве не обойтись, но он остается всего лишь выразительным средством.

Близкую тему она поднимает в другой программной картине, «Автопортрет в виде скульптуры» (1930-е, ГМИ им. В.И. Савицкого). Это полотно — тоже золотистый гризайль, но написанный более прочно и пастозно, и его уже твердо можно соотнести с работами де Кирико и европейских сюрреалистов. За откинутым театральным занавесом мы вновь видим широкий проем окна, за которым лежит обобщенный город с набережной и классическими зданиями. На первом плане — лишенный рук торс античной скульптуры. Голова ее преображена в портрет самой Марковой: узнаваемое лицо, скорченное в недовольной гримаске, львиная грива золотых волос и наброшенный на плечи шарф лишь оттеняют жутковатый контраст живого и неживого. Здесь острее звучит конфликт между состояниями музы, модели и автора, осмыслена буквальная невозможность действовать: с обрубком тела рифмуется отрезанная капитель колонны и закрытая книга, которую скульптуре не прочесть. Не случайны и образы на заднем плане — жених и невеста в городских арках и одинокий прохожий у реки, нерешаемая развилка выбора между одиночеством в искусстве и семейной жизнью.

Татьяна Маврина. Автопортрет

Амбициозной и независимой вхутемасовкой была и Татьяна Маврина (1900–1996) — на этот раз едва ли не единственная художница 1930-х, при жизни получившая широкую известность и на Западе. Ученица Роберта Фалька, в 1929 году вместе с группой недавних студентов она вошла в созданную Владимиром Милашевским, Николаем Кузьминым и Даниилом Дараном группу «13» и позднее даже была принята в ее комитет. На выставках «13» Маврина начинала с динамичной графики, обыгрывающей эстетику детского рисунка, но затем освоила целый спектр графических и живописных стилистик, особенно талантливо выступив как иллюстратор в издательстве Academia. Стремление отстоять свой профессионализм рядом со старшими участниками группы порой перерастало во взаимную неприязнь; непростой была и совместная жизнь, а затем долгий брак с Николаем Кузьминым — не столько творческая пара, сколько альянс двух отдельных карьер. В 1930-е, уже после разгрома «13», Маврина искала и находила свои собственные оригинальные темы: зарисовывала перед войной исчезающие виды старой Москвы, делала быстрые зарисовки в женских банях и создавала по их следам роскошные цветистые акварели; восхищаясь Ренуаром, писала циклы обнаженной натуры, а иногда и сама выступала для себя моделью, позируя в лесном овраге перед зеркалом.

Если поместить сюжеты Мавриной в контексты этой книги, можно видеть, что она намеренно искала возможность увидеть женщину 1930-х вне советских амплуа и парадных общественных декораций, не просто извлекала на первый план уязвимую телесность, но и гротескизировала ее.

С другой стороны, интерес к обнаженной натуре и эротическому рисунку был общим для старших участников «13». Умножая галерею ню, Маврина стремилась и вжиться в восприятие мужчины-модерниста, и преодолеть, превзойти его.

Ирония и остранение, которые лишь проблескивают у Маркиной, укрепились в работах Мавриной как ведущий прием и, возможно, защитили ее на художественном пути. Постепенно отходя от документальности, глубже всего она заинтересовалась иконой и русской народной росписью, копировала рисунки кустарных мастеров и стремилась добиться той же выразительности и лаконизма в собственной графике. В довоенных автопортретах, как и в этой акварели из ГМИИ им. Пушкина, Маврина часто совмещала фовистские и неопримитивистские приемы. Свободная игра прихотливых форм утопает в красочных размывах акварели, перетекает из пространства в пространство. За спиной художницы — пейзаж с ярко-синим небом, оформленный в золотую раму, витой венский стул. Здесь Маврина — яркая и женственная горожанка, одетая по последней моде: фигурная шляпка, узкая юбка с пояском, пестрая шелковая блуза скорее парижской, чем советской расцветки. Ничуть не спортсменка, не работница, но и не холодная дива с картин Дейнеки и тем более не философ с кистью. При более внимательном взгляде на акварель видно, что декоративность оборачивается остранением и почти саркастичной самоиронией. Изгибы фигуры складываются в подобие игрушечной формы. Глиняная расписная барышня, тряпичная кукла, насмешница-мещанка с острыми красными коготками. Игра с элементарными пропорциями народного искусства и образ фигурки-куклы интересовали многих довоенных мастеров (А. Ведерников, А. Пахомов, А. Самохвалов, А. Якобсон), но никто из них не рискнул перенести ее в автопортрет.

Антонина Софронова. Бывшие актрисы

Ровесница Рянгиной, Антонина Софронова (1892–1966) принадлежала к противоположному лагерю в искусстве: училась у Ильи Машкова, участвовала в выставках «Бубнового валета» и прошла увлечение конструктивизмом. Участница последней выставки «13», после распада группы Софронова надолго оказалась лишена возможности выставляться, зарабатывая иллюстрациями и ретушью, но заняла независимую нишу вне направлений, осознанно работая «в стол». Ее главной темой стали пейзажи старой Москвы, живущие собственной, замкнутой жизнью по ту сторону индустриализации и «социалистического строительства».

Софронова также оставила несколько автопортретов, но интереснее остановиться на одной из ее крупных серий. В 1936-м она начала работать над циклом картин, посвященных поверженной социальной группе, портретами «бывших актрис». Эти удивительные образы далеко превосходили портретную задачу, описывая «красавицу былых времен» как скрытую протагонистку эпохи.

Для 1936 года бывшая актриса представляла двойной вызов, отчетливо бесполезный элемент. Слишком хрупкие и немолодые на фоне колхозниц и стахановок, эти героини, вдобавок, не погружены в «трудовую деятельность». Они позируют с меланхолией и спокойным достоинством, как люди, навсегда исключенные из общества и потому внутренне свободные, им нет смысла даже пытаться соотносить себя с советской нормой.

Серия дополнялась в течение десятилетия и постепенно стала частью более масштабного цикла, посвященного внутреннему миру человека сороковых годов («Профессор Е.Е. Слуцкий», 1946; «Инесса в шали», 1940; «Мальчик с перьями. Портрет Жени Кривченко», 1947, частное собр.).

В женских портретах обращает на себя внимание и сама архитектура образа. Надежда Баженова, как диковинная птица, позирует в белоснежном платье с кринолином и длинных перчатках. Сестра художницы, Лидия Софронова (она оставила сцену в 1930-м), изображена в слегка экстравагантной шляпке и тонком шарфе, слетающем с высокой шеи-башни. Наталья Кастальская, седая, с тревожным взглядом, оперлась на локоть: остро выступает плечо серого пиджака, изогнутые брови замерли в странном спокойствии. Композиция этих картин тяготеет к устойчивому квадрату и кажется приземистой и тяжеловесной, однако форма всё же организуется вокруг вертикали, что придает ей дополнительную ломкость. Сравнение с птицей не случайно — «Актрисы» во многом эмоционально пересекаются с циклом «Московский зоопарк» (1936). Его герои — цапли, лебеди, слоны, олени — грациозные и нездешние существа, запертые среди водоемов и деревьев в отдаленной части города.