Культурная экономика: как богатство и бедность стран связаны с их традициями

Почему одни страны богатые, а другие бедные? Еще недавно объяснять экономику через культурные особенности считалось дурным тоном, но теперь культурная экономика снова начинает считаться серьезной наукой. Журнал The Economist рассказывает, как исторические события, эпидемии, традиции и случайности повлияли на уровень жизни людей на разных континентах.

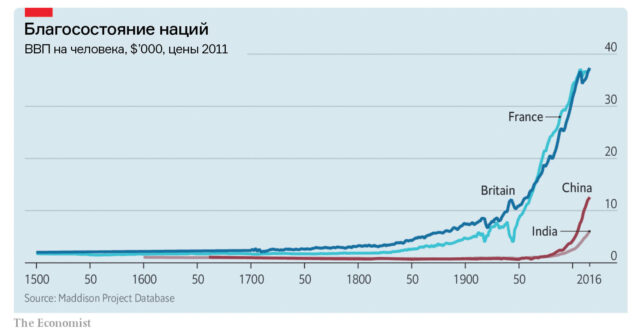

Экономика как самостоятельная наука возникла в XVIII веке, чтобы объяснить небывалую пропасть между уровнем благосостояния разных стран: в 1500 году самая богатая страна мира была всего вдвое богаче самой бедной, а к 1750-му это соотношение было уже пять к одному. Не случайно самая известная книга по экономике была опубликована в 1776 году и носила название «Исследование о природе и причинах богатства народов».

Первые экономисты искали объяснение образовавшейся пропасти между богатыми и бедными странами в культуре — системе верований, убеждений и ценностей того или иного общества.

Автор «Богатства народов» Адам Смит стремился ответить на вопрос: как культура способствует или препятствует развитию капитализма, и пришел к выводу, что есть определенные культурные установки, необходимые для процветания рыночной экономики (например, люди должны заботиться о собственной выгоде, учитывая при этом интересы других). Несколькими десятилетиями позже Карл Маркс сказал, что культура «восточного деспотизма» помешала возникновению капитализма в Азии.

Рассуждения Смита и Маркса были довольно абстрактными. Совсем другой была опубликованная в 1905 году работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». В ней Вебер утверждал, что трудолюбие протестантов, в особенности кальвинистов, способствовало развитию капитализма.

К середине XX века подобные культурные интерпретации начали терять свою актуальность.

Стремительный рост в 1950-х годах экономики Японии, а затем и азиатских «тигров», доказал ошибочность мнения, что индустриализация возможна только в западных странах.

В то же время появление новых видов данных сместило акцент с культуры на экономику. Зачем утруждать себя исследованием трудноизмеримых вещей вроде нравов, когда можно оперировать конкретными данными, такими как накопление капитала, заработная плата и уровень занятости?

В 1970 году нобелевский лауреат Роберт Солоу заявил, что объяснением экономического роста культурными особенностями занимаются лишь «социологи-любители».

Но интерес к культуре не исчез. Более того, сейчас он возрождается.

Благодаря начавшимся в 1980-х годах проектам «Всемирный обзор ценностей» и «Общий опрос общественного мнения» стало намного легче выявить культурные особенности и соотнести их с экономическим прогрессом. Статьи о роли культуры в экономическом развитии сегодня регулярно появляются в ведущих научных экономических журналах, и даже многие ортодоксальные экономисты признают ограниченность исключительно экономического подхода.

Возможно, самым влиятельным текстом, способствовавшим возрождению культурной экономики, была книга Роберта Патнэма «Чтобы демократия сработала» (1993). В ней Патнэм объясняет, почему север Италии долгое время был богаче юга на основе такого явления, как социальный капитал.

По его словам, люди на юге страны всегда имели крепкие семейные узы, но с недоверием относились к чужакам, тогда как жители севера охотно устанавливали новые связи. Последние читали больше газет, больше занимались спортом и чаще участвовали в референдумах. Это способствовало развитию более эффективной системы управления и экономики.

Исследователи из Италии, вдохновленные проделанной Патнэмом работой, позже продолжили его дело.

В вышедшей в 2004 году статье Луиджи Гисо, Паола Сапиенца и Луиджи Зингалеса утверждают, что в регионах с более высоким уровнем социального капитала люди меньше инвестируют в наличные и больше — в ценные бумаги, а также реже берут неформальные займы.

В регионах, где люди не доверяют посторонним, часто трудно создать крупные коммерческие организации, которые бы позволили извлечь выгоду из эффекта масштаба и модернизировать производство. Как следствие, предприятие в Ломбардии (богатом северном регионе Италии) сегодня имеет в среднем 13 сотрудников, тогда как предприятие в Калабрии (более бедном южном регионе) — только 5.

Исследования не ограничиваются одной Италией. В своей книге «Культура роста», опубликованной в 2016 году, Джоэль Мокир из Северо-Западного университета объясняет, почему некоторые страны прошли через процесс индустриализации, а другие — нет, «принципом состязательности»: на определенном этапе акцент западноевропейской науки сместился с «бездумного накопления эмпирических фактов» на практическое использование новых открытий.

Так научные исследования помогли заложить фундамент экономического развития Европы. Ничего подобного не происходило в других частях света.

Возрождение культурных интерпретаций — несомненный шаг вперед.

Однако возникает два важных вопроса. Первый: как появляются культурные особенности? Второй: почему страны со схожими на первый взгляд культурами имеют иногда очень разные экономические показатели?

Ища ответы на эти вопросы, экономисты начинают всё больше осознавать важность истории и особенно исторических случайностей.

Рассмотрим первый вопрос о возникновении культурных особенностей.

Некоторые исследования указывают на то, что они являются следствием событий, произошедших сотни лет назад. Вышедшая в 2013 году статья покойного Альберто Алесины и двух его коллег пытается ответить на вопрос, почему доля женщин в организациях так сильно отличается в разных странах.

Египет и Намибия имеют примерно одинаковый уровень благосостояния, но количество работающих женщин в Намибии почти в два раза выше. Авторы статьи объясняют эту разницу природными условиями и особенностями сельского хозяйства в доиндустриальную эпоху.

Плужное земледелие, распространенное в Египте, требовало большой физической силы, поэтому им занимались мужчины. В переложном земледелии, более распространенным в Намибии, применялись ручные инструменты (например, мотыга), которыми могли пользоваться и женщины.

Есть и другие экономисты, которые обращаются к далекому прошлому, чтобы объяснить современные отличия в уровне доходов и благосостояния населения разных стран.

В своей прошлогодней статье Бенджамин Энке из Гарвардского университета утверждает, что в доиндустриальную эпоху народы, более подверженные болезням, были сильнее привязаны к родственникам и с недоверием относились к посторонним. В случае эпидемии это предоставляло им преимущество, так как не было необходимости лишний раз контактировать с чужаками и подвергаться повышенному риску заражения. Однако сегодня регионы, где существуют более тесные родственными связи, как правило, беднее.

Стоит упомянуть и об исследованиях, касающихся случаев, когда экономические показатели нельзя объяснить культурой.

Взять, к примеру, Гватемалу и Коста-Рику.

«Эти две страны имеют схожую историю, схожее географическое положение, схожее культурное наследие и имели в XIX веке одинаковые экономические возможности», — пишут Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в книге «Узкий коридор», вышедшей в прошлом году.

Однако сегодня среднестатистический костариканец почти вдвое богаче среднестатистического жителя Гватемалы. Причиной тому — кофе.

В Коста-Рике из-за большего количества маргинальных земель и мелких хозяйств возникновение плантаций, выращивающих кофе для европейского рынка, привело к установлению равных отношений с государством, тогда как в Гватемале — к алчности правительства.

Помимо культуры, экономисты всё чаще ищут ответ на эти вопросы в государственных институтах. Некоторые культурные экономисты утверждают, что акцент на институтах подтверждает их правоту: что такое институты, если не воплощение нравов, ценностей и убеждений?

Например, различия в представлениях американцев и европейцев о причинах неравенства во многом объясняют, почему европейский вариант государства всеобщего благосостояния более щедрый, чем американский.

Но часто возникновение институтов никак не связано с культурой. Иногда это просто дело случая.

Мокир отмечает, что Европа, разделенная на множество государств, была идеальной средой для новых идей: интеллектуалы, которые своим вольнодумством навлекли на себя гнев властей, легко могли переехать в другую страну (Томас Гоббс, например, написал своего «Левиафана» в Париже). Для сравнения: в Китае вольнодумцам бежать было некуда.

Однако европейцы не создали такие условия намеренно: они возникли сами собой.

Аджемоглу, Робинсон и Саймон Джонсон из Массачусетского технологического института нашли еще один случайный фактор, которым можно объяснить современную пропасть в благосостоянии народов, а именно подверженность жителей разных стран определенным заболеваниям.

Уровень смертности среди колонистов в Новой Зеландии и Австралии был низким отчасти потому, что местные болезни были менее опасными. В других странах, в первую очередь в Мали и Нигерии, уровень смертности был намного выше. Колонисты не хотели оставаться в странах с опасными болезнями, даже несмотря на наличие там полезных ископаемых.

Как следствие, в таких странах была организована система максимальной добычи природных ресурсов с минимальным участием людей. Это, по словам Аджемоглу, Робинсона и Джонсона, способствовало установлению алчных политических режимов, которые продолжают существовать там по сей день.

Приблизились ли экономисты к ответам на основополагающие вопросы своей науки? Скорее всего, за богатством или бедностью стран стоит сочетание таких факторов, как культурные особенности, институты и случайность. Какой из них самый важный, сказать трудно.

В 1817 году экономист Томас Мальтус писал еще одному экономисту Давиду Рикардо, что «найти причины богатства и бедности народов — это главная задача политической экономии».

Начавшееся два столетия спустя возрождение культурной экономики помогло нам ближе подойти к разгадке, но впереди еще много работы.