Злой смех посреди апокалипсиса: как ниспровергавшие европейскую культуру дадаисты стали заклятыми врагами нацизма и милитаризма

В первом же дадаистском манифесте 1916 года было объявлено о конце дадаизма, однако дух дада продолжал жить и спустя три десятилетия. О том, как участники художественного движения времен Первой мировой, зародившегося в нейтральном Цюрихе, шокировали обывателей и боролись с наступающим фашизмом в межвоенной Европе, рассказывает автор канала «издательство темерон» Павел Заруцкий.

«В этой главе предполагается, что мясник станет последним, кого похоронят. Впоследствии всё же выяснится, что и некоторые другие пережили Великую погибель. Скорбящие родственники — привидения и трупы трехмесячной давности. Погребение принимает вид торжественного шествия, сходного с теми, что проводились на Элевсинских мистериях. На правой стороне арены — гнетуще ощущаемая тьма, упрятанная в ящики. По левую сторону виден также выживший поэтический клуб, увлеченно занятый тем, что регистрирует распад и целенаправленно смягчает фантастическую действительность».

Этими строками открывается глава «Дирижер распада» романа «Тендеренда — фантаст» одной из ключевых фигур дадаизма Хуго Балля. В макабрической фантасмагории, описываемой Баллем, отчетливо прослеживаются исторические события, а именно — создание дада в Цюрихе 1916 года, в разгар Первой мировой войны. Движение зародилось в тесных стенах созданного Баллем и его будущей супругой Эмми Хеннингс «Кабаре Вольтер» — интернационального кабаре, задачей которого было представление публике современного и независимого искусства в свободной от военной цензуры Швейцарии. Помимо немцев Балля и Хеннингс, костяк движения составили румыны Тристан Тцара и Марсель Янко, эльзасец Ханс Арп и прибывший чуть позднее из Германии друг Балля Рихард Хюльзенбек. Как отмечает один из первых видных исследователь дадаизма Мишель Сануйе, в программах кабаре Балль видел «своего рода демонический микрокосм, отсвет апокалипсиса, куда постепенно погружался мир, эхо с поля битвы у берегов Марны или Соммы, катастрофы, погубившей интеллигенцию». Обстоятельства, при которых безымянное творческое движение, появившееся в «Кабаре Вольтер», стало дада, окутаны разными мифами. На авторство термина претендовали Балль, Хюльзенбек и Тцара. Согласно самому популярному из них, изложенному Хюльзенбеком, он вместе с Баллем случайно наткнулся на слово «дада» (фр. «детская деревянная лошадка») в словаре. Не менее пространным был и смысл, который вкладывали в движение его сооснователи. Балль считал, что дадаизм — «дурашливая игра с Ничто, в которое завернуты все высшие вопросы; жест гладиатора; игра с жалкими ошметками; казнь вставших в позу морали и изобилия». Хюльзенбек утверждал, что дада — «особое состояние духа», которому присущи «своего рода пропаганда антикультуры» и отрицание любой идеологии. Для Хюльзенбека дадаист был самым свободным человеком на земле. Тцара же акцентировал, что «дада ничего не означает» и является «всяким продуктом отвращения», а само движение родилось «из потребности в независимости и из недоверия к общности».

Дадаистов объединяли нигилизм и недоверие к «высокому» искусству. Возведя на пьедестал случайность и бессмысленность, они яростно атаковали признанное и «профессиональное» искусство, подрывая авторитет фигуры «автора». Впрочем, дадаисты прекрасно осознавали, что отчасти сами оставались теми, против кого они восставали, — денди, романтиками и эскапистами.

«Приложением своих сил дада выбрал область культуры, хотя он мог бы с таким же успехом быть заморским купцом, биржевиком или директором киноконцерна», — писал Хюльзенбек.

Дадаисты критиковали искусство, но сами были его деятелями и действовали в культурном пространстве. Их произведения и акции были направлены на обнажение никчемности и бессмысленности любого художественного жеста, но сами они при этом точно так же оставались художественными жестами. Если рассматривать эти жесты в историческом контексте, то можно представить себе разочарование молодых радикалов достижениями «великого» искусства, которые тем не менее позволили случиться мировой войне. Искусство в своей автономии, дидактизме и мессианских амбициях дискредитировало себя, не справившись со своими гуманистическими задачами.

Анализируя авангардистские течения, и дадаизм в частности, историк искусства Петер Бюргер утверждал, что авангард бунтовал против литературы, навязывающей потребительское поведение и являвшейся инструментом «не эмансипации, а порабощения».

Целью же авангарда было «снятие автономного искусства через его растворение в жизненной практике». Иными словами, дадаисты отрицали искусство как удел избранных, предлагая взамен оптику, в которой искусством может быть сама повседневность, а творцом — каждый человек.

Критика дада была направлена в такой же степени на самое себя, как и вовне. И, возможно, никто так не отражает самокритику и зыбкость границ авангардного искусства, как Балль, ставший центральной фигурой дадаизма на первом этапе существования движения. Последователь Бакунина, соратник Василия Кандинского и театрального новатора Макса Рейнхардта, а в последние годы жизни — политический журналист и автор богословских текстов, Балль воплотил собой дада наиболее радикальным образом — отрекся от движения в первом же его манифесте на первом публичном дада-вечере.

«Видели ли вы когда-нибудь, чтобы первый манифест только-только затеянного дела отрекался от этого дела перед его приверженцами? Но это так и было. Если что-то исчерпало себя, я не могу больше хранить ему верность», — писал он в дневнике уже в августе 1916 года.

Этот манифест, который формально выглядел программным текстом дадаизма, действительно одновременно провозглашал его рождение и ставил на нем убедительную точку. Балль утверждал, что читает стихи, «цель которых ни много ни мало, как отказ от языка. <…> Этого проклятого языка, грязного, как руки маклера, мусолившего деньги». Однако своим манифестом он отрекался не только от языка, но и от приверженности какой-либо единой концепции, позволившей бы существовать движению в той или иной форме. Для Балля первостепенным был сам творческий поиск — хаотичный по своей природе и не способный существовать в каких-либо определенных границах, пусть даже этими границами был нигилизм. Самосомнение Балля было больше под стать послевоенным авангардистам, ищущим ответ на вопрос Адорно о возможности стихов после Освенцима, чем его современникам.

Куда в меньшей степени оно было выражено у других сооснователей дадаизма. Сами участники движения и его исследователи сходятся во мнении, что своим международным размахом дада обязано пылу Тцара. Сделав из дада своеобразный «торговый знак», Тцара перевез его в Париж, где, найдя сторонников в лице будущих сюрреалистов, сместил фокус движения на эпатаж и провокации, в которых ему не было равных. Хюльзенбек же вернулся в Германию и стал одной из ключевых фигур берлинского дадаизма — куда более открыто политизированного, чем цюрихский и парижский.

Расхождения во взглядах между Тцара и Хюльзенбеком положили начало их многолетнему спору о том, кто из них создал движение, спору, который много лет спустя Хюльзенбек охарактеризовал как «тяжбу дада-старцев».

Немецких дадаистов, сплотившихся вокруг берлинского «Клуба Дада» отличали неприкрытые политический радикализм и антимилитаризм. Они неоднократно оказывались не только в центре множества скандалов, которые сами же провоцировали, но и попадали под аресты и подвергались судебным преследованиям. Например, издательская деятельность дадаистов стала основанием для возбуждения дела «за дискредитацию имперского ополчения и распространение безнравственных журналов». Другим характерным случаем стало дело «за оскорбление служащих рейхсвера» одним из произведений, выставленных на «Первой международной дада-ярмарке» — кульминационном для берлинского дадаизма мероприятии, которое состоялось летом 1920 года. Посетивший ярмарку капитан немецкой армии пришел в ужас от «систематической травли офицеров и рядового состава сухопутных войск», коей он счел всю экспозицию выставки, и в частности антивоенные карикатуры Георга Гросса, по убеждению военного, содержащие «такую гнусную и отвратительную клевету, какой он в жизни своей не видывал». В своей заметке о судебном процессе дадаист Рауль Хаусман описывает произведение, ставшее главной причиной иска, следующим образом:

«Под потолком висело чучело солдата в сером мундире с офицерскими погонами и в маске, изображающей голову свиньи. У стены стояло изготовленное из черного полотна туловище женщины без рук и ног, к груди которой были пришиты ржавый нож и сломанная вилка. На одном плече у нее был электрический звонок, на другом — самогонный аппарат. На задней части женского тела крепился железный крест. Кроме того, там лежала папка рисунков „С нами Бог“ с карикатурами на военных. <…> К парящей под потолком кукле было дано следующее пояснение: „Чтобы понять это произведение искусства, необходимо ежедневно по двенадцать часов заниматься строевой подготовкой с набитым до отказа ранцем и в полном походном снаряжении на плацу Темпельхофе“».

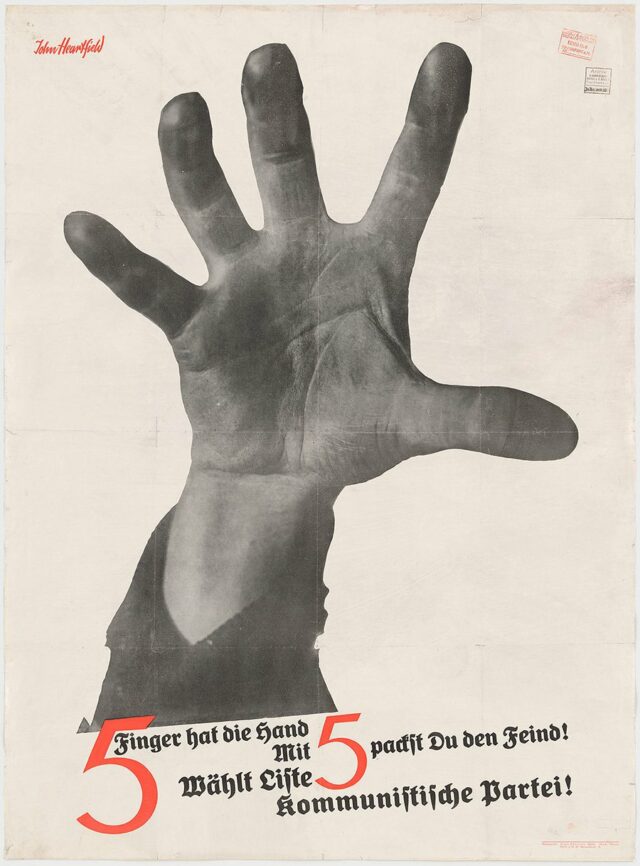

Одними из техник, выбранных дадаистами для «публичных действий, направленных на дискредитацию действий немецкой армии», стали коллаж и фотомонтаж.

«Коллаж, наклеивание обрывков бумаги и ткани уже было опробовано в Цюрихе. Но отчуждение фотографии, реально отражавшей видимые предметы, путем свободного использования кусочков реальности и создания новых отношений формы и тона в интересах политических атак — вот что было новым берлинским измерением. Оно получилось из ситуации, для которой были характерны потребность в свободе и политическая борьба», — писал дадаист Ханс Рихтер в своей книге «Дада — искусство и антиискусство».

Рихтер приписывал изобретение фотомонтажа Хаусману, однако наиболее радикализировал и политически обострил эту форму другой участник движения. Хельмут Херцфельд стал одним из наиболее последовательных и яростных антивоенных художников XX века. Во время Первой мировой войны Херцфельд демонстративно англизировал свое имя, начав подписываться как Джон Хартфилд — в качестве жеста презрения к царящей в Германии англофобии. Во времена берлинского дада Хартфилд активно сотрудничал с карикатуристом Георгом Гроссом, создавая работы, которые безжалостно критиковали бессмысленную войну.

Однако в полной мере талант Хартфилда раскрылся уже в преддверии Второй мировой войны, когда от дадаизма осталось одно воспоминание. Гитлеровскому режиму было за что ненавидеть немецкого художника, который с риском для жизни оставался верен духу берлинского дада. Например, фотомонтаж «Орудие в руке Бога? Игрушка в руке Тиссена» изображает миниатюрного Гитлера, которого на веревке держит в своей руке предприниматель Фриц Тиссен, финансировавший НСДАП, а на «Голосе из болота» солнце со свастикой внутри встает за спиной гигантской жабы. С 1930 по 1933 год работы Хартфилда появлялись на берлинских улицах, не только подписывая ему смертный приговор со стороны властей, но и подвергая опасности со стороны бдительных сторонников режима, которые однажды избили художника. Спасти жизнь Хартфилд смог каким-то чудом.

Услышав одной апрельской ночью 1933 года, как эсэсовцы ломают дверь его студии, Хартфилд выпрыгнул в окно, а затем укрылся в старом металлическом баке, где просидел семь часов в ожидании, пока утихнут поиски, после чего спешно уехал в Прагу.

После эмиграции фамилия Хартфилда шла пятой строкой в списке самых разыскиваемых гестапо людей. Антифашистские работы Хартфилда не теряли актуальности и после Второй мировой войны и продолжали использоваться деятелями искусства в совершенно разных контекстах. Например, творчество немецкого дадаиста можно встретить на обложке контркультурного греческого журнала времен хунты или пластинке постпанк-группы Siouxsie & the Banshees.

Историки искусства называют концом немецкого дадаизма 1920 год. Не слишком долго после этого прожила и его французская инкарнация. Согласно предположению Мишеля Сануйе, берлинское дада закончилось, поскольку, как казалось, кончилось «сумасшедшее время, требовавшее революционных действий». Парижский дадаизм оказался куда менее политизированным — возглавляемый Тристаном Тцара, он строился вокруг эпатажа, провокаций и абсурдистского нигилизма. Дадаисты зазывали публику всевозможными заявлениями, например обещанием публично остричься на сцене, а та охотно шла на манифестации, неся с собой помидоры и яйца, чтобы соответствующим образом отвечать на доносящиеся с подмостков обильные оскорбления в ее адрес. Деструктивный нигилизм и стремление шокировать публику любой ценой за несколько лет привели парижан к самоповторам и кризису идей. Внутри группы сформировались три конфликтующие группировки, возглавляемые Тцара, эксцентричным художником и одним из столпов американского дада Франсисом Пикабиа, а также Андре Бретоном. Окончательно победа Бретона оформится к 1924 году, когда будет опубликован первый манифест нового движения, пришедшего на смену дадаизму, — сюрреализма. Стоит сказать, что границы между парижским дадаизмом и ранним сюрреализмом существуют скорее в хронологическом, нежели в идейном пространстве. Помимо того, что сюрреализм создавался непосредственными участниками французского дада, он стал правопреемником ряда творческих техник дадаистов. Например, первый текст, написанный в технике автоматического письма, — «Магнитные поля» — Бретон и его соавтор Филипп Супо опубликовали в 1920 году, когда ни о каком сюрреализме речи еще не шло. Тем не менее это не помешало его авторам постфактум определять эту работу как образчик сюрреалистического письма. Борьба за власть, положившая конец дадаизму, придала сюрреализму авторитарный характер — Бретон исключал всех неугодных за малейшую провинность. Те, в свою очередь, создавали альтернативные группы вместе с другими оппонентами «папы» сюрреализма и писали издевательские памфлеты, статьи и открытые письма, называя его трупом или кастрированным львом. Бретона и его группу можно встретить в виде персонажей романов временных попутчиков дада и сюрреализма — «Жиле» Пьера Дриё ла Рошеля, «Караван-сарае» Франсиса Пикабиа или «Одили» Раймона Кено. Причем тон, в котором авторы описывали Бретона и его соратников, варьируется от критического до открыто насмешливого.

В первые годы своего существования сюрреализм определялся как революция духа, требовавшая освобождения пациентов лечебниц для душевнобольных, открытия тюрем и роспуска армии. Однако уже к концу 1920-х сюрреалисты всё больше стали склоняться к более «земному» пониманию революции и сближаться с Французской коммунистической партией, которая, впрочем, с недоверием относилась к художественному экспериментаторству и уж тем более авангардизму. Показательным является пример Луи Арагона — одного из сооснователей парижского дадаизма и сюрреализма, а также автора провокационного порнографического романа «Лоно Ирены». В 1930-е Арагон сошелся с сестрой Лили Брик Эльзой Триоле и, не без ее влияния, публично отрекся от сюрреализма, чтобы стать партийным писателем, автором соцреалистических романов и сторонником Сталина. Пиком политической активности группы Бретона стало ее кратковременное сближение с Троцким в конце 1930-х. Во времена Второй мировой войны ряд бывших участников сюрреалистического движения проявил себя в поэзии Сопротивления, однако их стихи тех лет как формально, так и содержательно практически не выдают их былой приверженности литературному авангарду.

Антивоенные голоса Поля Элюара и в особенности умершего вскоре после освобождения из Терезина Робера Десноса звучат куда пронзительнее и громче, чем голоса тех, кто сохранил верность Бретону и его детищу.

Тем ярче на этом фоне выделяется фигура Бенжамина Пере, которого называют проклятым поэтом сюрреализма. Пере примкнул к дадаистам в 1920 году и сохранял верность Бретону вплоть до своей смерти почти сорок лет спустя. Уже в свой кризисный период, в мае 1921-го, парижские дадаисты устроили манифестацию, учредив судебный процесс над Морисом Барресом (разумеется, на суде не присутствовавшим) — видным французским писателем и бывшим кумиром Бретона и Арагона. Именно Пере, выступавший в качестве свидетеля и вышедший в образе неизвестного солдата «в немецкой форме, противогазе и с дурацкой гусиной походкой», спровоцировал настоящую бурю. Пере пронес сквозь свою жизнь политический радикализм, ярый антиклерикализм и желчный смех дада. В отличие от своих былых соратников, выбравших более простой и доступный язык для политически ангажированных стихотворений, Пере оставался верен литературному эксперименту. Так, в 1945 году он критиковал сборник поэзии Сопротивления «Честь поэтов», включавший стихи Арагона и Элюара, за то, что «по степени поэтичности ни одно из этих „стихотворений“ не превосходит уровень аптечной рекламы». Убежденный троцкист, Пере не только успел поучаствовать в Первой мировой войне, но также получил богатый опыт политического активизма. В 1931 году Пере был арестован и посажен в тюрьму в Бразилии за подрывную деятельность, после — принял участие в Гражданской войне в Испании, сперва в рядах троцкистов, а после — анархистов. Когда Пере мобилизовали для участия во Второй мировой войне, он вновь оказался в заключении за организацию троцкистского кружка в армии.

Впрочем, вскоре сюрреалисту-агитатору удалось сбежать из тюрьмы. Для проклятого поэта сюрреализма противна была идея самой власти, ставящей человека и искусство в зависимое от себя положение. Пере и сам охотно принимал роль проклятого поэта. Он утверждал, что революционная значимость делает из поэта изгнанника, но в то же время «у современного поэта нет иного выхода, кроме как быть революционером или не быть поэтом, ибо он беспрестанно вынужден нырять в неизвестность». Несмотря на участие Пере в двух войнах, он отчетливо осознавал бессмысленность кровопролития и никчемность государств, посылающих своих граждан на убийства. Одно из стихотворений в сборнике 1936 года «Я не ем этот хлеб» называется «Песенка калек» и отсылает к кровавой «Верденской мясорубке» во время Первой мировой войны:

Одолжи-ка мне руку

взамен моей ноги

Ее отгрызли крысы

в Вердене

в Вердене

Я съел немало крыс

Нога не отросла

Зато мне дали орден

И липовую ногу

И липовую ногу

Дадаизм как художественное течение родился в гуще Первой мировой войны и умер уже в первой половине 1920-х. Однако дадаистские творческие практики и безжалостная ирония по отношению к любым великим идеям и мессианским амбициям пережили движение, определив его роль в истории искусства и вдохновив множество последующих поколений. Убедиться в том, что дадаистам не нужно было никакое «движение», чтобы оставаться верными духу дада, можно на примере фильма Ханса Рихтера 1947 года «Сны, которые можно купить за деньги», собравшего множество деятелей дада и сюрреализма, таких как Макс Эрнст и Марсель Дюшан. Дадаистский смех родился во время безумия войны, которая обесценила не только человеческую жизнь, но и роль художника как наставника и нравственного камертона общества. Он стал мощным творческим импульсом для молодого поколения, чей привычный мир рушился у них на глазах, а также новым языком, позволявшим не только осмыслить происходящее, но и опротестовать его. Этот злой смех посреди апокалипсиса не утихал и после смерти дадаизма, пронесясь сквозь весь ХХ век и продолжая звучать раскатистым эхом в наши дни.

Что почитать еще:

- Мишель Сануйе «Дада в Париже» (Ладомир, 1999) — знаковое исследование 1965 года о парижском дадаизме, написанное живым и увлекательным языком.

- «Альманах Дада» (Гилея, 2000) — русское издание альманаха, выпущенного в Берлине в 1920 году.

- «Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне» (Республика, 2002) — увесистый том, охватывающий историю и знаковые тексты швейцарских и немецких дадаистов.

- Владимир Седельник «Дадаизм и дадаисты» (ИМЛИ им. А.М. Горького РАН, 2010) — монография отечественного исследователя, рассматривающего историю, теорию и поэтику дадаизма как международного движения. Книга также включает в себя приложения со множеством манифестов, дневников и воспоминаний дадаистов.

- Ханс Рихтер «Дада — искусство и антиискусство» (Гилея, 2014) — история дадаизма глазами одного из участников движения.

- Тристан Тцара «7 манифестов дада» (Государственный музей В.В. Маяковского, 2016) — книга, которая ровным счетом ничего не означает.