Мистика, некрофилия, членовредительство. История декаданса в дореволюционном кино

«Кинематограф. Три скамейки.

Сентиментальная горячка.

Аристократка и богачка

В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:

Она ни в чем не виновата!

Самоотверженно, как брата,

Любила лейтенанта флота...»

Такими словами поэт Осип Мандельштам описывал эстетику немого кино. Кинематографа, которые предшествовал шедеврам Довженко, Эйзенштейна, Пудовкина. Кинематографа, который исчез после революции.

Фильмы были уничтожены (из пленки добывали серебро), а режиссеры спасались бегством на «белом» юге и позже — в эмиграции. Недаром Эйзенштейн говорил: «Мы приходили в кино как бедуины и золотоискатели. На голое место».

Эйзенштейн, конечно, лукавил. У отечественного кино уже была своя, хоть и небольшая история. Заломленные руки Веры Холодной, подведенные глаза артиста Мозжухина. Сентиментально, глупо, наивно. Такое стереотипное представление об этой эпохе укоренилось у широкого зрителя, во многом благодаря фильмам вроде михалковской «Рабы любви», где режиссер показывает свою фантазию на тему того времени.

Гораздо меньше написано о мрачной декадентской эстетике, которой проникнуты картины той эпохи, о непреходящем культе смерти.

Именно на рубеже XIX–XX века среди русской интеллигенции распространяется массовое увлечение теософией, спиритизмом и различными оккультными течениями. После неудавшейся Революции 1905 года по России прокатилась целая эпидемия молодежных самоубийств. Как писала в своих дневниках Зинаида Гиппиус, «Смерть — у нас единое доказательство, смерть — единое возражение, единое орудие, единая награда, единая угроза, единое наказание. На каждой пяди земли растет... трупная горка». О настроении эпохи красноречиво свидетельствуют названия картин: «Венчал их сатана» (1917), «Кумир поверженный» (1915), «Скальпированный труп» (1915)... Последний фильм был снят по материалам громкого уголовного преступления тех лет. В 1909 году в одной из петербургских гостиниц был обнаружен обезглавленный труп мужчины. Обезображенная голова со снятым скальпом лежала отдельно в печи. Расследование показало, что инженер по фамилии Гилевич убил своего секретаря, дабы инсценировать собственную смерть и получить страховку. В имени персонажа заменили всего одну согласную (инженер Гилевич стал Милевичем), чтобы возбудить дополнительный интерес зрителей. А вот сцена скальпирования в фильме отсутствовала, видимо, по требованию цензора.

Царская цензура изо всех сил препятствовала появлению на экране таких картин.

«Не допускаются к демонстрации ленты, содержание которых может оскорбить религиозное, патриотическое или нравственное чувство, и ленты, изображающие преступления прошлого и настоящего», — гласили «Правила осмотра в цензурном отношении синематографических лент» (1908 г.).

Да и сам царь Николай II вполне определенно высказывался на тему кинематографа: «Я считаю, что кинематография — пустое, никому не нужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством. Всё это вздор, и никакого значения таким пустякам придавать не следует».

Буржуазная революция 1917 года положила конец этим запретам. Режиссер Яков Протазанов сумел наконец осуществить свой давний замысел — экранизировать повесть Льва Толстого «Отец Сергий». Незадолго до этого он уже успел снять фильм «Сатана ликующий», в котором модную сатанинскую тему режиссер решал в разрезе христианства.

Фильм «Отец Сергий» рассказывал о судьбе честолюбивого князя Касатского. Накануне свадьбы тот узнает, что его невеста является любовницей императора. В отчаянии он уходит в монастырь, где становится отшельником. Спустя много лет около его кельи появляется веселая кампания. Одна из красавиц решает на спор соблазнить отца Сергия. Тот отрубает себе палец, чтобы побороть искушение.

Лев Толстой еще в «Крейцеровой сонате» (1890) впечатляюще затронул тему сексуальности. Герой повести, убивающий свою жену из ревности, считает половую жизнь источником зла.

Вопреки распространенному мнению, кризис традиционных семейных ценностей не был сугубо советской проблемой. Начало этому было положено еще в дореволюционную эпоху.

Среди интеллигенции культивировались бездетные и безбрачные союзы: Александр Блок и Любовь Менделеева, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Андрей Белый и Анна Тургенева... Всё это находило отражение в кинематографе той эпохи. На экране мы почти никогда не увидим счастливые союзы, а существующие семьи приносятся в жертву внешним обстоятельствам. Семья приносится в жертву греховному прошлому («Братья», «Месть падшей»), соперничеству матери и дочери («За счастьем», «Золотая осень») или мщению за поруганное чувство («Тени греха»).

Сегодняшнему зрителю многие сюжеты могут показаться абсурдными.

Героиня фильма «Драма на Волге (Дочь купца Башкирова)» (1913) влюблена в отцовского приказчика. Этот роман они вынуждены держать в тайне. Отец уже подыскал для дочери более подходящего жениха. Во время одного из свиданий отец неожиданно нагрянул домой. И девушка прячет своего возлюбленного под периной. Тот задыхается там насмерть. Дворник помогает девушке избавиться от трупа, но потом начинает ее шантажировать, вынуждая к сожительству. Дождавшись, когда дворник вместе с пьяной компанией уснет в трактире, девушка поджигает трактир и сбегает.

«Драма на Волге» (1913), Н. Ларин

Культура будто предчувствовала крушение старого мира. Дух катастрофы витал над страной. Актер Иван Мозжухин, чье лицо стало одним из символов эпохи, исчерпывающе высказался об этом времени:

«...Нервозные, откровенные до жестокости, тяжелые от сдержанной страсти, мистические... таковы были фильмы той поры, когда вспыхивали трагические зарницы войны и революции».

Сам Мозжухин завоевал свою популярность, снимаясь именно в таких фильмах. В картине «Танец смерти» композитор из ревности убивает жену. Затем влюбляется в другую женщину, очень на нее похожую, а после, в состоянии умопомрачения, убивает и ее. Герой фильма «В буйной слепоте страстей» (1916) пытается убить мужа своей возлюбленной. Но по ошибке убивает брата. Тот, являясь ему в виде призрака, доводит до белой горячки и самоубийства. Оба фильма поставил Яков Протазанов, а главные роли сыграл Иван Мозжухин.

Перед нами проходит галерея болезненных характеров, изломанных судеб, героев, не способных жить в гармонии с собой и с эпохой. Откуда в кино появлялись такие сюжеты?

Как и в любые времена, кино тогда чутко реагировало на происходящие кругом события, оно отзывалось на веяние времени.

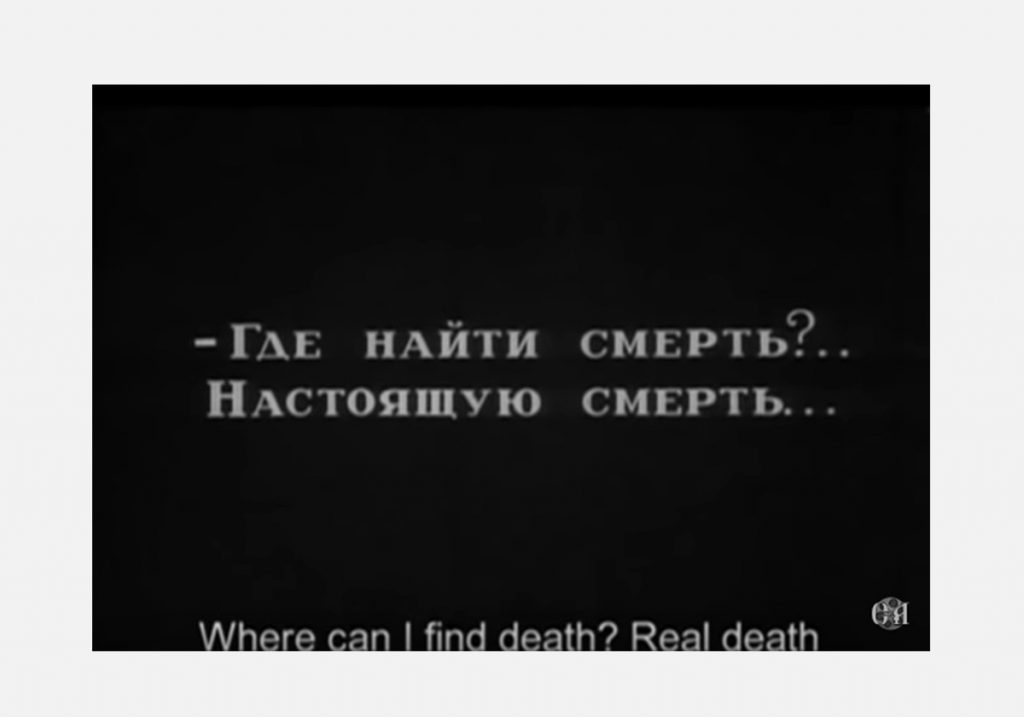

«Он умирает... но умирает с улыбкой счастья... ведь он идет к ней, которая ждет его там в загробной жизни».

Из рецензии на фильм «После смерти», 1915 г.

Смерть в этих фильмах предстает как желанное и неизбежное благо, избавление от тягот земного существования.

Вообще, заигрывание с нечистой силой, страсть к самоистреблению и экстравагантные ритуалы были неотъемлемой частью культуры Серебряного века.

Так, баронесса Таубе, редактор журнала «Весь мир», имела обыкновение принимать посетителей, сидя в гробу, окруженная чучелами змей и скелетами. А знаток античной литературы граф Бобринский, находясь на пороге смерти, приглашает к себе не священника, а свою ученицу, дабы она совершила над ним обряд, танцуя древнегреческий танец.

Наверное, наиболее красноречиво это упоение некрофилией выразилось в фильме Евгения Бауэра «Умирающий лебедь», герой которого задушил прекрасную балерину, только ради возможности перенести на полотно образ смерти. «Не надо ничего бояться. Жизнь страшнее смерти», — пишет героиня в своем блокноте.

Схожие процессы происходили и в других национальных кинематографах. Так, в немецком в 1920-х вовсю расцветает экспрессионизм.

На экране двигаются сомнамбулы, умалишенные и маньяки. Они становятся главными действующими героями в таких фильмах, как «Кабинет доктора Калигари», «Голем», «Носферату, симфония ужаса»...

В этих картинах наиболее полно выражались те страхи и надежды, которые завладели немецким обществом сразу после Первой мировой войны. Немецкий киновед Зигфрид Кракауэр так и назвал свою книгу «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино». Он показывает, как в фильмах двадцатых годов находят свое отражение сложные социальные процессы и противоречия описываемого периода.

«Преднамеренно или нет, но „Калигари“ показывает, как мечется немецкая душа между тиранией и хаосом, не видя выхода из отчаянного положения: любая попытка бегства от тирании приводит человека в крайнее смятение чувств, и нет ничего странного в том, что весь фильм насквозь пропитан атмосферой ужаса. Подобно нацистскому миру, микрокосм „Калигари“ изобилует зловещими знамениями, ужасными злодеяниями, вспышками паники. <...> Нормальное в „Калигари“ — это сумасшедший дом: трудно белее точно запечатлеть в образе всеобщее отчаяние. В „Калигари“, как и в „Гомункулусе“, распоясываются страсть к разрушению и невероятный садизм. Их появление на экране еще раз говорит о том, как сильно эти чувства завладели немецкой душой».

Советские кинокритики не решались всерьез анализировать болезненные тенденции дореволюционного кино, и зачастую просто отмахивались от них как от «примитивных», наполненных буржуазным «разложением». Киновед Олег Ковалов убедительно показывает, что дореволюционные отечественные фильмы были наполнены точно такими же мрачными предчувствиями, как и немецкие. И даже общественная ситуация в Российской империи была схожа: проигранная Русско-японская война, депрессия в обществе, ужасающий разрыв между бедными и богатыми.

Трагический финал был неотъемлемой частью русского кинематографа. Появилось даже особое выражение для обозначения такой концовки — она называлась «русский финал».

При экспорте за границу такие фильмы часто сопровождались альтернативным финалом с хеппи-эндом. В конце почти каждой ленты была жертва: муж стреляется от отчаяния, потеряв жену, ребенка и работу («Дети века»), вора расстреливают на месте кражи («Молчи грусть, молчи»), роковая красотка перешагивает через труп покончившего с собой любовника, чтобы не опоздать в ресторан («Дитя большого города»).

В фильме «За счастьем» мать приносит себя в жертву дочери Ли. Уже много лет она влюблена в адвоката Гжатского, но скрывает эти чувства от дочери, боясь ранить ее. Ли страстно влюбляется в Гжатского и так сильно переживает это безответное чувство, что врач предсказывает ей слепоту, если она не сменит образ жизни. Мать умоляет Гжатского жениться на Ли, чтобы спасти ее. Тот решительно отказывается. И мать, и дочь чувствуют себя преданными. В финале фильма Ли слепнет. Этот сюжет представляет собой весьма своеобразную кинематографическую версию эдипального треугольника.

«За счастьем» (1917), Е. Бауэр

В большинстве фильмов нетрудно увидеть влияние классической русской литературы.

Скажем, фильм «Дитя большого города» явно создан под влиянием «Преступления и наказания», «Отцов и детей» и повести «Невский проспект». Молодой денди Виктор ищет спутницу жизни, которая могла бы воплотить его идеал, невинную и чистую девушку. Познакомившись с Маней, он поначалу думает, что нашел желаемое. Но Маня вскоре меняет имя на Мэри, а следом меняется и ее характер. Она быстро входит во вкус светской жизни и обрастает новыми привычками. Она бросает Виктора, а тот от отчаяния стреляется у нее под дверью. Без всякого сожаления, Мэри перешагивает через труп, лишь бы только не опоздать в ресторан. Зрителю предлагается история преступления без наказания.

«Дитя большого города» (1914), Е. Бауэр

Эмансипация женщин, которую обычно связывают с первыми годами советской власти, берет свое начало еще в период модерна. Знаменитый бульварный роман Анастасии Вербицкой «Ключи счастья» (1908–1913) изображает героиню, которая решительно стремится избавиться от любых эмоциональных привязанностей и практически шагает по мужским трупам. Маня, главная героиня книги, читает роман Михаила Арцыбашева «Санин». Обсуждая его с одним из своих знакомых, девушка приходит к выводу, что сексуальное удовлетворение без эмоциональной привязанности — это и есть «ключи счастья». Как тут не вспомнить аргументацию, которую Ленин приписывал Александре Коллонтай, и пресловутую теорию стакана воды, согласно которой совершить половой акт — это все равно что утолить жажду. И Коллонтай, и Маня из романа «Ключи счастья», и героини немых мелодрам — все они оказываются включены в бурные общественные процессы, которые происходили в России в начале XX века.

Культура гнила, как рокфор, по выражению Игоря Северянина.

Французский кинокритик Жорж Садуль не жалел самых мрачных красок, описывая русское дореволюционное кино:

«Смерть, страсти, преступления, извращения, безумие, мистицизм, космополитизм, порнография почти безраздельно владели экраном»; «смерть и эротика смешивались в своего рода пляске смерти».

И, может быть, вовсе не большевики расшатывали нормы общественной морали, готовя почву для революций и катаклизмов. Быть может, это был естественный процесс, в котором на равных принимали участие кинематограф и литература.

Почитать:

Гращенкова И.Н. Кино Серебряного века.

Плампер Я., Шахадат Ш. Российская империя чувств. Подходы к культурной истории эмоций.

Ковалов О.А. Danse macabre по-русски

Кракауэр З. От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино.

Айснер Л. Демонический экран.