Женоненавистник или борец с патриархатом? Как Эдгар Дега в своей живописи критиковал брак, объективацию и секс-индустрию

Эдгар Дега изображал семьи напряженными и болезненными, женщин — не стремящимися привлечь к себе внимание, а секс-работницы предстают на его картинах обычными людьми. В XIX веке это считали проявлением женоненавистничества — сегодня же для ряда исследовательниц Дега, напротив, стал образцом феминистского взгляда. Об этом — Никита Котов.

В книге-справочнике по современному искусству Сэма Филлипса первая глава посвящена импрессионизму. Импрессионисты первыми избавились от черных теней в своих картинах и первыми стали фиксировать на холсте явления современной жизни. В конце концов, импрессионисты были первыми, кто начал работать на пленэре. Они писали картины не в мастерских, а на улицах городов, опушках лесов и холмах.

Но не все импрессионисты были такими. Эдгар Дега всегда стоял особняком на фоне Клода Моне, Огюста Ренуара, Камиля Писсаро и прочих участников движения. Даже термин «импрессионизм» его не устраивал, и он предпочитал называть себя просто современным живописцем.

Эдгар Дега отличался от товарищей почти во всём — до самой старости был поклонником классициста Энгра (буквально антипода современной живописи); не работал на пленэре, отдавая предпочтение работе в мастерской (исключение составляют этюды и маленькие работы); никогда не имел отношений с противоположным полом, никогда не был женат и не имел детей.

Но по-настоящему серьезно отличала Дега от товарищей любовь к женщине. Любовь к женскому телу, к женскому уму, к женщине не как к «прекрасному полу» или к «женщине-матери», но как к человеку, страдающему от своего положения в патриархальной семье и обществе.

За эту любовь впоследствии Эдгар Дега получит клеймо женоненавистника, а Жорис Карл Гюисманс будет утверждать, что Дега привнес в свои картины «пристальную жестокость и терпеливую ненависть» к женщине. Причина, по которой Гюисманс так считал, кроется в том, как именно Дега изображал женщин и что он этим хотел сказать своему современнику.

Женщина как заложница в патриархальном браке и гниение «семейных ценностей»

Мать Эдгара Дега умерла, когда мальчику было 13 лет. Но, несмотря на это, Эдгар никогда не ощущал себя одиноким. Он рос в большой семье, которая пустила корни во Франции, Италии и даже в Северной Америке. Поэтому Эдгар на протяжении почти всей жизни наблюдал за многочисленными семьями своих тетушек, сестер и прочих родственников. Кроме того, Дега был частым гостем в семьях других импрессионистов.

Дега видел многочисленные семейные драмы, и это позволяет нам утверждать, что впечатления о семейной жизни сформировали у художника негативное представление о семье вообще. По крайней мере, этот факт лучше объясняет безбрачие Дега, чем теории, паразитирующие на его импотенции или подавленной гомосексуальности.

Негативное отношение Дега к семье как концепции мы можем проследить во многих его ранних работах. Например, в масштабном полотне (200 × 250 см) «Семья Беллелли», над которым Дега работал два года.

Это групповой портрет родственников Дега — его тетя по отцовской линии Лаура Беллелли, ее супруг барон Дженнаро Беллелли и их дочери Джулия и Джованна. На стене позади Лауры висит портрет деда Эдгара Дега — Рене.

В глаза бросается разделение картины на две части — группу Лауры с двумя дочерьми и сидящего поодаль отца Дженнаро, — оно проходит по линии зеркала и заканчивается ножкой стула, на котором сидит одна из девочек. Это разделение подчеркивается и разобщенностью взглядов: отец смотрит на дочерей, в то время как него не смотрит никто.

В помещении царит напряженность. Лаура стоит в горделивой позе, с холодным, безучастным, кому-то даже может показаться — злым, выражением лица. Похожее выражение мы наблюдаем и у дочери, полусидящей на стуле и демонстративно уперевшей руки в бока. А отец тем временем неуверенно сгорбился в кресле. Только один персонаж на картине напоминает о «семейности» портрета — Джованна (крайняя слева), смирно сложив руки, стоит и смотрит на зрителя.

Дополнительный элемент — собачонка, которую заметить непросто. Впервые внимание историков искусства на нее обратила искусствоведка Линда Нохлин в статье A House Is a Not a Home: Degas and the Subversion of the Family, где указала, что собака, добавленная Дега в последний момент (ее нет на подготовительном наброске 1859 года), дестабилизирует пространство картины. Собака не просто присутствует на холсте, она буквально «уходит за его пределы».

Остроты ситуации добавляет тот факт, что Дега ненавидел собак и, кроме того, прекрасно знал значение этого образа для ренессансной живописи (поскольку на момент написания картины копировал великих живописцев в Италии). Собака долгое время была символом счастливой семейной жизни, а также верности и преданности в западном мире. Тициан, например, изобразил собаку на картине «Венера Урбинская», а сама картина предназначалась молодоженам. И собака на картине Дега, изображенная так, что ее трудно увидеть, может натолкнуть нас на мысль о том, что супруги Беллелли не были счастливы в браке.

Об этом говорит и биография Лауры, тети Эдгара Дега. В 28 лет она была вынуждена заключить брак по расчету из-за своего отца Рене Дега, деда художника. В письмах к племяннику Лаура рассказывала о том, как несчастлива с мужем, отмечая его «отвратительный, нечестный характер» и «неприятное выражение лица». Очевидно, что Эдгар Дега сочувствовал ей, поэтому честно изобразил всю холодность и отчужденность, царившие в семье Беллелли.

То же отчуждение и разобщенность Дега показывает позже в портрете дочерей Лауры Беллелли. Джулия и Джованна изображены так, словно не замечают друг друга. Совершенно атомизированные фигуры, глядя на которые сложно представить двух сестер.

Мысли Дега о браке также воплотились в картине «Супруги Морбилли» 1865 года, где Дега написал Эдмондо Морбилли и свою сестру Терезу, которая недавно вышла за него замуж. Если Лаура изображена холодной и гордой, то Тереза — робкой, растерянной и печальной. Как точно подметил Анри Луаретт в книге о Дега, «Тереза выглядит лишь тенью своего мужа».

На этой картине Дега показал другой тип несчастливого брака, где женщина еще молода и брак для нее еще не стал трагедией, но уже ввел в пугающую неизвестность семейной жизни. Сестра художника не знает, что ее ждет впереди, поэтому она растеряна и держится за плечо супруга, в то же время муж, статный и опытный с виду мужчина, брака не страшится.

Ощущение внутреннего напряжения, отсутствие счастья и сплоченности, общая холодность — так Эдгар Дега описывает семейную реальность, которую наблюдает в 1850–1860-е годы. Чтобы не быть в этом вопросе голословной, Линда Нохлин предлагает сравнить семейные портреты Беллелли и Морбилли с картиной товарища Дега Огюста Ренуара «Портрет мадам Шарпантье с детьми», где тоже изображена семейная сцена, но куда более счастливая и жизнерадостная: сестры смотрят друг на друга, мать расслабленно сидит с полуулыбкой на лице, под ногами у них мирно лежащая собака.

Конечно, семейные портреты Дега не выглядят жизнерадостно, а сам художник всю жизнь прожил один, но можем ли мы наверняка утверждать, что сама концепция семьи не была близка Дега? Являются ли его картины косвенной и подсознательной критикой семьи как института и рабского положения женщины в нем?

Норма Брод в статье Degas Misogyny пишет, что если Дега сам и не критиковал семью, то поведение художника говорило в этом вопросе за него. В 1878 году Дега познакомился с итальянским публицистом Диего Мартелли и написал два его портрета. Сам Мартелли описывал отношения с Дега как «дружеские».

Дега проводил много времени с Мартелли. Судя по лекции об импрессионистах, прочитанной последним, Дега показал ему первоначальный вариант картины «Юные спартанки бросают вызов мальчикам». Начатая в 1860 году композиция представляла собой эпизод из античной истории, где группа девочек бросает вызов группе мальчиков. Это была ученическая картина, поэтому Дега ее нигде не показывал.

Вероятно, после бесед с Мартелли, который впоследствии станет одним из первых итальянских профеминистов и ярым критиком брака как формы закрепощения женщины, Дега решил заострить конфликт на картине и осовременить его. Так, он обратил взоры мальчиков к группе девочек, убрал классическую архитектуру на фоне, более натуралистично выписал человеческие фигуры.

Из эпигонской по отношению к классической живописи картины Дега сделал остросоциальное и даже злободневное полотно, учитывая намерение художника отправить его на выставку импрессионистов 1880 года (хотя он так и не сделал этого). Но что должно нас удивлять в этой картине в контексте критического отношения художника к семье? Отвечает всё тот же Мартелли: по его словам, Дега изобразил сцену вызова мальчиков девочками не просто на состязание, но на состязание по выбору партнера.

Дега, который видел беспомощность женщины и отсутствие у нее выбора внутри буржуазной семьи, с помощью «Спартанок» хотел изобразить женщин в позиции силы, равными мужчинам и имеющими право на выбор партнера. В пользу этого говорят и прошлые изображения женщин семьи Дега, и становление Диего Мартелли, который, будучи в той же атмосфере негатива, исходящего от буржуазной семьи, стал ее ярым критиком.

В отношениях с окружающими людьми Эдгар Дега также демонстрировал свое неприятие семьи, брака и патриархальных отношений. Так, привыкшая к традиционным мужским ухаживаниям импрессионистка Берта Моризо писала сестре в 1869 году, что Дега «сел рядом с ней, притворяясь, что собирается ухаживать, но вместо этого ограничился длинным комментарием к соломоновой пословице — „Женщина — опустошение праведников“». Впоследствии друг Дега Эдуар Мане скажет о нем: «Он не способен любить женщину» — в том смысле, что художник отказывается воспринимать ее как потенциального партнера.

Женщин Дега воспринимал прежде всего как личностей, предпочитая общаться с ними без привычного мужского этикета. Чтобы понять, насколько это было нетипичным поведением для мужчины, достаточно сравнить два письма. В письме 1868 года к Фантен-Латуру Мане говорит о Берте Моризо. Другое — недатированное письмо самого Дега к графу Лепику, в котором он пишет о своей подруге Мэри Кассат. Так, Мане называет Берту Моризо «очаровательной» и сожалеет, что она не мужчина, а еще утверждает, что «женщины могут послужить делу живописи, если выйдут замуж за критиков-маразматиков». В то же время Дега характеризует Мэри Кассат как «выдающегося человека, чью дружбу я ценю», и «хорошего художника».

Подобное поведение современники Дега расценивали как ненависть и жестокость к женщинам, но, строго говоря, сам художник этого к женщинам никогда не испытывал, а ценил их — только не за то, что они могли стать его потенциальными женами, и не за их «очарование», а за характер, талант и прочие личностные качества.

Линда Нохлин, подводя итог своим рассуждениям о картине «Семья Беллелли», пишет:

«С определенной точки зрения мягкую экспансивную форму Лауры Беллелли (Нохлин имеет в виду округлый живот. — Прим. авт.) можно рассматривать не просто как представление предопределенной роли женщины как продолжательницы рода, но и как тонкую запись надругательства, акта, совершенного над ее телом без любви или уважения преступника, — акта, который стал определяться как изнасилование в браке».

И несмотря на то, что Норма Брод подвергает сомнению беременность Лауры на картине, формулировка «изнасилование в браке» как нельзя лучше характеризует видение Дега любовных отношений в буржуазном браке по расчету.

Как «изнасилование в браке» может быть прочитана и картина «Интерьер». Сразу стоит отбросить мысли о том, что здесь изображена проститутка, так как интерьеры борделя, который Дега будет активно писать позже, выглядят совершенно иначе, как и сами проститутки. Скорее всего, на картине изображены молодожены, поскольку в том же году, в котором написан «Интерьер», Дега сделал набросок «Интерьер с двумя фигурами», где явно изобразил повздорившую супружескую пару. Некоторые элементы наброска перекочевали в окончательный вариант «Интерьера» — камин с зеркалом над ним, напряжение и состояние ссоры.

Мужчина, несмотря на то, что стоит в углу комнаты, нависает над женщиной, растерянно опустившейся на колени в другом углу и, вероятно, утирающей слезы. Комнату освещает только лампа, отчего обстановка становится интимной и одновременно жуткой за счет общей мрачности и зловещей тени позади мужчины. На кровати видны чулки и следы крови.

Большинство исследователей творчества Дега (даже те, кто считает «изнасилование» скрытой агрессией в сторону женщин вообще) отмечают, что сцена, показанная художником, — это, скорее всего, именно последствия сексуального насилия. А если учитывать тему брака и положения женщины в нем, которой был занят Дега, можно предположить, что «Интерьер» — просто один из эпизодов очередной драматической истории брака по расчету.

Джон Хаус в статье Degas Tableaux de Genre, посвященной в том числе «Интерьеру», пишет, что своим выпадом в сторону семейных отношений Дега принял участие в «социальных дебатах того времени». Норма Брод в статье Edgar Degas and French Feminism делает особый акцент на этих дебатах, которые шли во времена Дега, и пишет, что брак как форма порабощения женщины, «целомудренной проституции» интересовал многих феминисток XIX века. Так, социалистка-феминистка Флора Тристан еще в 1840 году писала, что если бы проститутки знали, что продавать себя надо в более раннем возрасте, они бы не опустились на это дно и были бы благородными женщинами. Диего Мартелли после возвращения в Италию из Франции напишет: «брак есть форма частной проституции». Дега создавал свои произведения в атмосфере активного феминистического движения и, возможно, вложил в них этот негативный взгляд на брак.

Не обнаженные, но раздетые женщины

«Давайте распрощаемся со стилизованными человеческими телами, которые напоминают вазы. То, что нам нужно, — это типичный современный человек в своем социальном окружении, дома или на улице..., наблюдение за его домашней жизнью и теми обязанностями, которые накладывает на него его работа..., человек, за плечами которого его темперамент, возраст, положение..., люди и вещи, как они существуют и представляются в тысячах непредвиденных форм».

Эдмон Дюранти

Женское тело и то, как художники второй половины XIX века формулировали его образ, легко представить, если взглянуть на картину академиста Уильяма Бугро 1879 года — «Рождение Венеры». Большое полотно (300 × 218 см), в центре которого мы видим Венеру. Работа, обласканная критиками, стала символом тогдашних представлений мужчин (а критиками были только мужчины) о красоте и грации женского тела.

Успех «Венеры» можно объяснить не только классической и сдержанной манерой письма Бугро, но и попаданием в определенное представление людей о женской сексуальности и женском теле как объекте сексуализации. Венера не настоящая женщина, а скорее образ той, с которой люди хотели бы иметь близкую связь. «Распутная и сладострастная», как отзывались о ней критики, или, как писал искусствовед Михаил Герман, — «эротика с конфетной коробки».

Картина Бугро не единственная — в 1863 году другой художник, академист Александр Кабанель, представил свою «Венеру», еще более «сексуальную». Даже сегодня она воспринимается как «будоражащая подкорку сознания». Единственное, что защищало Кабанеля от обвинений в бесстыдстве, — мифологический статус сцены. Если бы Кабанель поместил ту же Венеру в современный интерьер и назвал бы картину просто «Женщина просыпается», то попал бы под перекрестный огонь критиков.

Викторианская мораль с ее запретом на выражение удовольствия и сексуального желания, царившая в Европе конца XIX века, настолько подавляла человека, что сексуализация женского тела как объекта желания произрастала даже в рамках консервативной академической живописи.

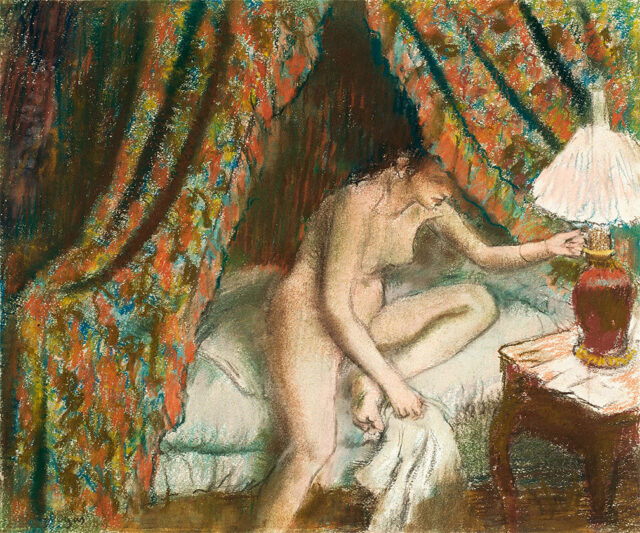

Как ответ на сублимацию сексуального желания путем сексуализации женского тела видится серия работ Эдгара Дега, представленная на Восьмой выставке импрессионистов (в 1886 году), — «Обнаженные женщины, которые купаются, умываются, вытираются, растираются, причесываются или дают себя причесывать».

Именно с этой серии работ Дега, как пишет Норма Брод в статье о мизогинии художника, начинается традиция рассматривать его произведения как следствие женоненавистничества. Так, в ответ на эту серию Гюисманс напишет, что «Дега привнес в свои исследования обнаженной натуры пристальную жестокость и терпеливую ненависть».

Одна из самых знаменитых картин в серии 1886 года, выполненная пастелью на картоне, называется «Ванна». На ней изображена рыжеволосая женщина, которая, сидя на корточках в небольшой ванне, протирает шею мочалкой. Положение женщины говорит нам о том, что она не пытается «позировать» перед зрителем, как это делают обнаженные женщины у других художников, наоборот, ее поза красноречиво говорит лишь об удобстве, к которому стремится модель. А скромная обстановка вокруг: таз с водой, кусочек кровати, стол, где лежат ножницы, отрезанные локоны, стоят чайник, кувшин, — о бытовом характере сцены.

Женщина изображена как бы «не готовой». Зритель XIX века, привыкший к женщинам, которые на картинах «демонстрируют себя зрителю», наблюдая за этой сценой, чувствовал себя «подглядывающим». И у него создавалось ощущение, что то, что он увидел, «видеть нельзя».

В сознании обывателя XIX века происходило жуткое столкновение между очаровывающим образом классической сексуальности и женщиной, изображенной Дега, — не готовой еще предстать перед зрителем в таком виде.

Норма Брод пишет в статье Edgar Degas and French Feminism, что оценка современниками Дега пастелей с женщинами как «проявления к ним жестокости», словно Дега своими работами «срывал одежду» с приличных женщин, ставя их в намеренно глупые позы, является сугубо маскулинной. Маскулинной не в смысле пола зрителя, а в смысле типа мышления, где женщина рассматривается с точки зрения ее роли в патриархальном обществе. Действительно, патриархальная оптика не приемлет «естественный опыт женщины» — умывание, вытирание, расчесывание, предпочитая лицезреть женщину как «очаровательную» или, другими словами, приятную взору.

Более того, лицезрение обычной женщины заставляло критиков клеймить моделей Дега проститутками (так как только проститутки, по мнению критиков, выглядели ужасно и аморально). Как выразился рецензент Анри Февр в ответ на серию пастелей на Восьмой выставке импрессионистов, «Дега обнажает перед нами современную, распухшую, пастозную плоть уличной проститутки». То есть женщина должна быть либо богиней (как Венера), либо она проститутка.

Норма Брод предлагает рассматривать серию не с точки зрения наблюдателя-мужчины, «которому может быть неприятно» наблюдать женщину в таком виде, а через феминистскую оптику. И тогда серия предстает перед нами в совсем ином свете — как летопись и гимн реальной женщине, а не как фантазии о женщине — объекте желания.

В сущности, этой серией Дега создает предпосылки для того, что в будущем назовут аутентичным женским опытом, который станет важным аспектом современного феминизма.

Помимо демонстрации «закулисной» жизни женщины, Дега также демонстрирует ярую приверженность натурализму. Анри Луаретт в книге о Дега называет его женщин не «обнаженными», а именно «раздетыми», указывая на тот факт, что художник настолько реалистичен в написании женского тела, что кажется, будто он не специально написал их изначально голыми, а именно раздел.

Чувствуя стыд и неловкость, зритель только подтверждает десексуализированность женщин в работах художника. «Раздетые» женщины Дега не задумывались такими, чтобы привлекать и ласкать взгляды зрителя, — они становятся неподходящими именно как «сексуальные объекты». Их нагота не нацелена на доставление удовольствия зрителю, последний видит ее как бы случайно, видит то, что ему не предназначалось, проще говоря — видит женщину наедине с собой, которая не рассчитывает, что на нее кто-то будет смотреть.

Неслучайно в тот же период, когда были созданы эти пастели, Дега активно писал прачек. Он изображал этих простых женщин, занятых тяжелой работой, усталых и слегка неопрятных. Несложно представить, как прачки приходили после работы домой и сидели с мочалкой в железном тазу, пытаясь помыться.

Этот эффект интимной, бытовой, а самое главное — естественной обстановки передан и в разнообразии изображаемых женщин. На пастелях можно найти как совсем бедных женщин, которые вынуждены мыться в небольшом тазу, так и респектабельных дам с полноценной эмалированной ванной, а иногда и служанкой. Так или иначе, все они уравнены в своей естественности. Пастели Дега в этом смысле созвучны словам феминистки Марии Дерэм, которая утверждала, что такой опыт женского уединения является базовым правом даже респектабельных женщин.

Когда Гюисманс говорит, что Дега жесток, стоит задуматься: а к чему художник был жесток по-настоящему? Как точно заметила Норма Брод, единственная жестокость, проявленная Дега в серии пастелей, — это жестокость по отношению к взгляду, бездушному, объективирующему, наполненному сексуальным желанием, подавленным викторианской моралью, и делающему из живых женщин «очаровательных кокеток».

С сочувствием к проститутке и со смехом над ее клиентом

В 1863 году «отец» французского импрессионизма (впоследствии именно вокруг него соберется кружок из Дега, Писсаро, Сезанна, Ренуара и прочих импрессионистов) Эдуар Мане представил публике картину «Завтрак на траве». Он изобразил сцену с отдыхающими в лесу людьми — двое мужчин, одетые как современные буржуа, сидящая рядом с ними обнаженная женщина и еще одна полуобнаженная женщина поодаль в реке.

Публика, привыкшая видеть обнаженных женщин только в мифологических сюжетах, ожидаемо не приняла картину, посчитав ее «отвратительной». И дело здесь не только в том, что манера письма Мане неакадемична и даже грязновата, — обнаженных женщин в компании одетых мужчин посчитали секс-работницами.

В пользу того, что Мане изобразил на картине секс-работниц, говорит не только возмущение критики и общественности, но и сам сюжет. Учитывая строгие моральные ограничения, накладываемые на респектабельных женщин буржуазного слоя (одежда мужчин говорит о том, что они именно буржуа), невозможно представить себе сцену, где жены оголяются при свете дня перед своими мужьями. Соответственно, мы можем предположить, что мужчины находятся не в компании жен, а в обществе единственных женщин, которым было позволено предстать перед мужчиной в таком виде вне дома, — в обществе секс-работниц. Даже взгляд, лишенный всякого смущения и брошенный обнаженной женщиной прямо на зрителя, говорит нам о том, что изображенные в «Завтраке» женщины не обременены какими-либо викторианскими приличиями.

Спустя всего два года, в 1865-м, Мане шокировал публику еще одной картиной под названием «Олимпия». На ней без каких-либо недомолвок и неясностей он изобразил «даму полусвета» — проститутку высшего класса.

То, что «Олимпия» — секс-работница, говорят многие детали картины. Орхидея в волосах как символ сексуального влечения; характерная черная лента, повязанная на шее бантом (такие же ленточки Дега будет писать, изображая проституток); цветы, которые вносит в комнату служанка, вероятно, подаренные богатым клиентом; в конце концов, всё тот же прямой и равнодушный взгляд прямо на зрителя, который могли себе позволить либо мифологические богини, либо современные французские секс-работницы. Обычная женщина конца XIX века не могла быть изображена таким образом, ибо строгие моральные нормы не позволяли ей даже купаться в закрытом купальнике на глазах у мужчин, а Эдуар Мане придерживался принципа изображать только реальную современную жизнь.

Обе картины Мане — и «Завтрак», и «Олимпия» — являются лишь эхом бурной социально-политической атмосферы Франции конца XIX столетия и дискуссии, которая развернулась по поводу проблемы секс-работы. Так, Ти Джей Кларк в книге «Живопись современной жизни. Париж в искусстве Мане и его последователей» пишет, что проституция в Париже была острой социальной проблемой, а город был буквально «захвачен армией проституток».

Как пишет Норма Брод в статье Edgar Degas and French Feminism, французские феминистки второй половины XIX века были очень обеспокоены этой проблемой. В сущности, у женщины в то время было два одинаково отчаянных выбора — выйти замуж и оказаться под властью мужчины или попытаться стать независимой. А последнее из-за экономического неравенства и запрета для женщин на многие работы было очень сложно. В итоге многие женщины в попытке обрести финансовую независимость занимались секс-работой. Государство косвенно подталкивало их к этому, так как проституция, в отличие от иных профессий, была легализована.

Уже в 1878 году французские феминистки призывали прекратить регулирование государством секс-работы, закрыть все лицензированные публичные дома и медицинские учреждения для секс-работниц. Главным аргументом в этой политической дискуссии было то, что своими действиями государство только поощряло устоявшееся экономическое неравенство между полами (в том числе несоблюдение принципа равной оплаты за равный труд), что и толкало молодых девушек на дальнейшее занятие секс-работой.

В 1880 году Диего Мартелли выступил на итальянском конгрессе, посвященном проблеме проституции. Обосновывая свое неприятие существовавших на тот момент в Италии порядков (там проституция тоже регулировалась государством), он писал:

«Мне скорее кажется, что этот последний шаг в подчинении женщины [проституция], который почти все мужчины делают с удовольствием, является последним звеном в цепи бесчестий, которым подверглась женщина из-за скотства мужчины».

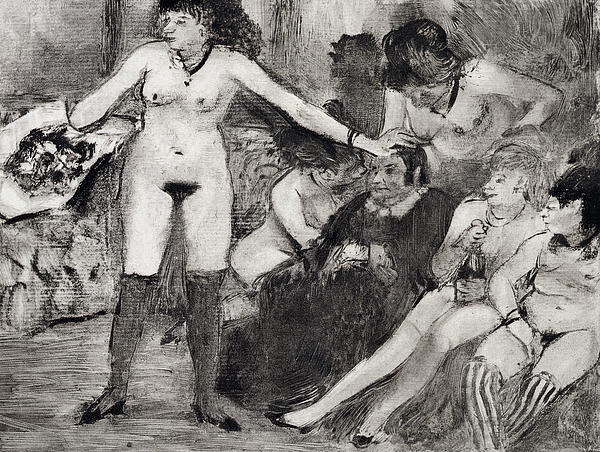

Всё это подводит нас к положению, в котором находился Эдгар Дега, когда создавал в 1878–1879 годах (а именно в этот период он активно общался с противником проституции Мартелли и наверняка слышал об осуждении проституции феминистками) серию монотипий публичных домов.

В отличие от серии пастелей с женщинами в бытовой обстановке монотипии Дега никогда не выставлял и никому не показывал. Более того, родственники художника, которые распродавали имущество Дега (включая не проданные им самим произведения), уничтожили значительную часть этих монотипий, посчитав их неприличными.

Сама знаменитая работа — «Именины мадам». На этой монотипии изображена сцена поздравления с днем рождения хозяйки публичного дома. Ощущение праздника и веселья здесь передает поведение самих секс-работниц: первая вручает хозяйке роскошный букет, вторая открывает бутылку шампанского, третья целует хозяйку в щеку. Как удачно замечает Линда Нохлин, сцена именин хозяйки исполнена Дега с такой теплотой, которую трудно найти в его семейных портретах.

Изображая секс-работниц, Дега делает или, лучше сказать, не делает одну важную вещь — он не воспроизводит популярное мнение второй половины XIX века о том, что проститутка хуже обычной женщины. Секс-работницы, если снять с них чулки и ленты, распустить волосы, — ничем не отличаются от тех женщин, которых Дега изображал на пастелях. Вот одна женщина расположилась на кровати в ожидании клиента («Ожидание»), вот другая стоит в комнате, опираясь на стул и держась за бок («Салон борделя»).

Этим двум монотипиям синонимичны две пастели Дега — «Удаляющаяся», которая, подобно женщине в «Ожидании», потягивается на кровати, и «Жена пекаря», которая, как и женщина в «Салоне борделя», стоит посреди комнаты.

Подобные параллели между двумя сериями подталкивали многих искусствоведов (например, так утверждает искусствоведка Юнис Липтон, известная своим исследованием «Олимпии» Мане) к утверждению, что на пастелях Дега изображены не просто женщины, а секс-работницы, такие же, как в серии монотипий. Однако характерный для проституток внешний вид (прически, ленты на шеях, чулки) говорит об обратном.

Скорее замечание Юнис Липтон говорит о том, что Дега не проводил черту между «приличными женщинами» и секс-работницами. И его секс-работницы могут быть названы «отвратительными» в той же мере, в какой таковыми могут быть названы любые другие женщины, которых изображал Дега.

Не испытывая к работницами ненависти, даже сопереживая им, Эдгар Дега одновременно критикует систему легализованной секс-работы. Делает он это, противопоставляя сплоченный коллектив (которому Линда Нохлин придает ауру человеческой близости, даже семейности) публичного дома клиенту, пришедшему за сексуальными услугами.

Так, почти на всех монотипиях, где изображен клиент, он противостоит сразу нескольким обнаженным женщинам, отчего возникает чувство случайности происходящего. Мужчина в котелке и с тростью словно внезапно очутился в комнате, и это создает ощущение инородности, а также сразу обращает на себя всё внимание зрителя. В некоторых монотипиях это чувство усиливается тем, что мужчина как бы находится на границе композиции, стоя в ней лишь одной ногой, другими словами, он входит в чужой мир женщин, чувствуя себя неуверенно, не в позиции власти.

Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что заставило Эдгара Дега перенести свои впечатления о публичных домах на металлическую пластину и с какими намерениями он это делал. Но одно мы можем сказать наверняка: Дега сумел изобразить с высшей степенью натурализма, ничего не тая и не приукрашивая, состояние французского общества конца XIX столетия — с этими буржуа, в смущении входящими в салон борделя (быть может, дома их ждет несчастная жена), и обычными женщинами (даже без дьявольских рогов, что рисовали им моралисты), вынужденными зарабатывать свою независимость таким трудом.

Почему Эдгара Дега считали женоненавистником?

В статье Degas Misogyny Норма Брод задается вопросом: почему же Дега, который никогда не позволял себе плохого обращения с женщинами и писал правдоподобные женские тела, всё равно считали женоненавистником вплоть до 1960-х годов? Ответ на самом деле лежит на поверхности: патриархальные установки общества, заставляющие даже женщин-исследовательниц (таких, например, как Юнис Липтон) оценивать наследие этого великого французского художника с маскулинной точки зрения.

Общество, которое всё еще придерживалось патриархальных стандартов красоты, женской нравственности и прочих ценностей, умаляющих женский аутентичный опыт, просто не могло принять женщину, изображенную Дега. В этом смысле он также опередил время, как Франсиско Гойя, когда в начале XIX века создал серию «Бедствия войны», которая предвосхитила страх и ужас, порожденные двумя мировыми войнами.

Нападая на женщину — как думали критики и исследователи Дега, — художник на самом деле атаковал совершенно конкретные вещи, определяющие незавидное положение многих женщин, за которыми он наблюдал на протяжении всей жизни: экономическое неравенство, брачное рабство, лицемерие моральных постулатов, запрещающих желать близости с собственной женой, но легализующих желание спать с «падшей женщиной». И единственная женщина, которую Дега ненавидел, — это закабаленная и униженная женщина, вынужденная лежать перед взором мужчины как «Венера» Кабанеля.