«Замечены в тоске и унылости»: как жили в Сибири декабристы

История декабристов, искавших альтернативные пути, по которым могла бы пойти Россия, вовсе не прервалась на неудачном восстании. Дальше последовал тридцатилетний период каторги и ссылки в Сибири. В эти годы декабристы жили, создавали семьи, торговали, учились и учили в необычных условиях «вечного поселения». О сибирском периоде жизни декабристов рассказывает Кирилл Кузьмин.

История Сибири тесно сплетается с историей каторги. В том числе с историей декабристов, которые отбывали наказание именно там: сначала каторгу, потом многолетнюю ссылку в самых разных точках этого обширного региона, от Томска и Кургана до Иркутска и Петровского Завода. Для сибирских коллективных представлений о прошлом декабристы являются местом памяти, как французский историк Пьер Нора называл важные символические объекты, находящиеся в основании культурной памяти сообщества.

Музеи, памятники, дома и усадьбы, в которых жили «государственные преступники», сосредоточены большей частью именно в Сибири. Улицы большого числа городов, поселков, сел и деревень названы в честь декабристов; проводятся соответствующие экскурсии, конференции и выставки, издаются книги и альбомы.

После восстания

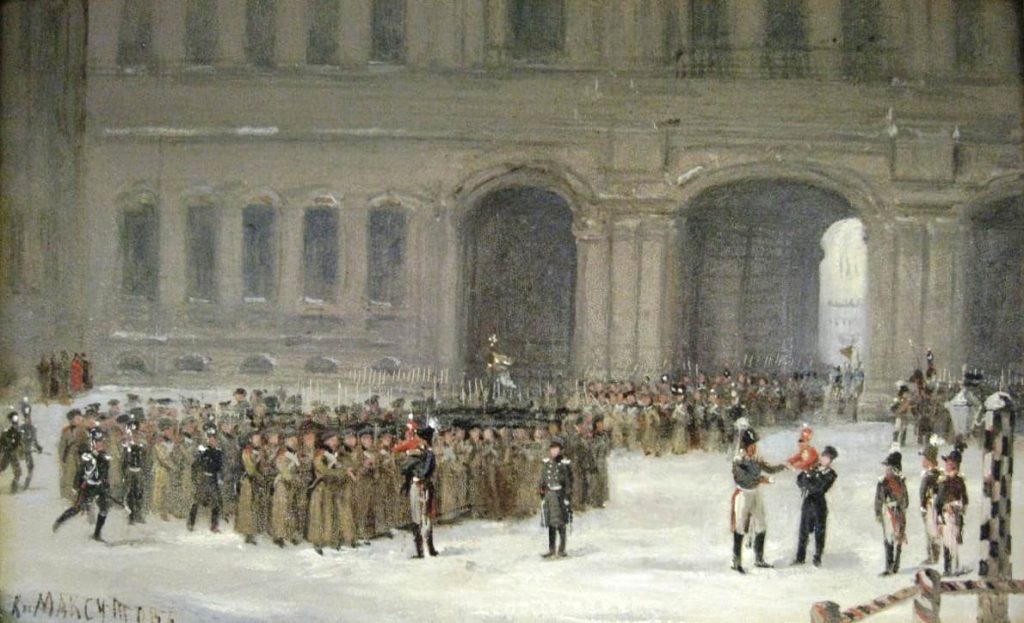

Следствие по делу восстания на Сенатской площади и бунта в Черниговском полку вел сам император Николай I. Он участвовал в допросах, пытаясь выяснить степень вины отпрысков аристократических семейств. Еще царя волновал вопрос сочувствия или даже участия в заговоре других представителей элиты, например опального реформатора Сперанского. Его, кстати, затем включили в состав образованного в июне 1826 года Верховного уголовного суда. Вопрос участия Сперанского в деятельности тайных обществ остается для историков открытым, но известно, что реформатор имел связь с некоторыми из восставших, в частности с Гавриилом Батеньковым, который был ближайшим соратником Сперанского в 1819–1821 годах, когда тот служил сибирским генерал-губернатором.

121 декабриста судили по двенадцати категориям. К смертной казни приговорили 36 человек, пятерых из них — через четвертование. Однако Николай личным указом смягчил наказание для 31 декабриста, в том числе Сергея Трубецкого, Сергея Волконского и Вильгельма Кюхельбекера, заменив смерть каторгой. Участь пятерых — Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина, Петра Каховского — осталась прежней, только четвертование заменили повешением. Есть разные предположения, почему казнены были именно пятеро декабристов. Одна из версий такова: они были зачинщиками восстания, а часть из них, как Пестель, выступали за цареубийство и даже истребление царской фамилии. Интересно, что повешенные происходили по большей части из не самых богатых и приближенных ко двору семейств. К слову, родовитым Трубецкому, которого заговорщики избрали «диктатором» восстания, и Волконскому, верному соратнику Пестеля, смертную казнь заменили каторгой и ссылкой. Вообще, многие советские историки скептически относились к истории с помилованием, считая, что Верховный уголовный суд специально предоставил царю пространство для смягчения наказания. Так или иначе, почти сотню декабристов начали небольшими партиями отправлять в Сибирь: кого на каторгу, кого в ссылку. Сроки каторжных работ были разными и варьировались от четырех до двадцати лет. Нужно сказать, что впоследствии Николай I дважды смягчал наказание почти для всех декабристов, правда, это не касалось ссылки, в том числе послекаторжной, которая была практически для всех пожизненной.

Каторга: кандалы, цветы и жены декабристов

Первая партия осужденных — Трубецкой, Волконский, Петр и Андрей Борисовы, Василий Давыдов, Евгений Оболенский, Александр Якубович и Артамон Муравьев — в рекордно короткие сроки (меньше месяца) были доставлены в Иркутск. Однако вскоре было решено переправить «государственных преступников» дальше, за Байкал, на Благодатский рудник Нерчинской каторги. Там они отбывали наказание почти год. На Зерентуйский рудник были отправлены несколько участников восстания Черниговского полка, в том числе Иван Сухинов, который в 1828 году попытался организовать бунт с целью освобождения забайкальских декабристов (бунт оказался неудачным, и Сухинова приговорили к смертной казни).

На рудниках декабристы практически постоянно находились в кандалах, отбывая трудовую повинность по пять-шесть часов в день. Они спускались в шахту глубиной около 150 метров, откуда должны были вытаскивать по тридцать носилок с рудой весом в пять пудов (около 80 килограммов) каждая. Надзиратели отмечали в донесениях 1827 года, что заключенные «замечены в тоске и унылости», однако «между собой очень дружны: харчевые припасы и табак курительный употребляют общий, которые доставляются им наиболее княгиней Трубецкой и Волконской». Да, первые жены декабристов прибыли на каторгу вслед за своими мужьями уже в начале 1827-го. Испытывая серьезные трудности, живя вдвоем в крохотном деревянном домишке, где было только одно спальное место, Екатерина Трубецкая (урожденная графиня Лаваль из богатейшего семейства империи) и Мария Волконская (дочь знаменитого генерала Раевского и правнучка Ломоносова) старались прежде всего помогать своим мужьям и другим декабристам.

Из истории благодатской каторги дошел такой трогательный эпизод: так как мужчинам было запрещено видеться со своими женами, Трубецкой «срывал цветы на пути своем, делал букет и оставлял его на земле, а несчастная жена подходила поднять букет только тогда, когда солдаты не могли это видеть».

В сентябре 1827 года было решено присоединить восьмерых к остальным более чем восьми десяткам декабристов, уже собранным в Читинском остроге. Будущая столица Забайкалья стала временным пристанищем для «государственных преступников» до окончания строительства специальной тюрьмы в Петровском Заводе юго-западнее Читы.

Здесь обстановка была более спокойной и менее гнетущей. Работы оказались не такими тяжелыми, как на Нерчинских рудниках. Декабристы копали рвы, носили бревна, мололи муку. А в свободное время они занимались активным самообразованием, что потом вошло в историю как «каторжная академия».

Во-первых, все декабристы были образованными людьми, интересовавшимися разными науками, от истории до сельского хозяйства до медицины, и они делились знаниями друг с другом. А во-вторых, при посредничестве жен и невест «государственных преступников», коих в Чите стало уже больше, декабристы получили разрешение иметь книги и получать посылки. Родственники «из России» присылали не только журналы и книги, но и одежду, табак, посуду и даже деньги.

Жены декабристов тоже в основном происходили из влиятельных российских семей, чем весьма активно пользовались. Они писали письма от имени заключенных и сами рассказывали о непростых условиях их жизни, что потом обсуждалось на обедах и в салонах Петербурга и Москвы. Некоторые высокопоставленные и приближенные к императору дворяне пытались облегчить участь своих сыновей, братьев, племянников, друзей. Узнав, например, о том, что декабристы ежедневно должны спускаться в глубокую шахту в ножных кандалах и работать там по шесть часов в день, добывая руду, они упросили власти смягчить наказание и дать каторжникам возможность работать снаружи, вне рудника. Еще декабристом повезло с комендантом Станиславом Лепарским, который старался не быть деспотом и не ухудшать положения декабристов, а где-то даже и помогал им. К примеру, он разрешил «государственным преступникам» получать посылки от родных, в том числе книги. Правда, каждое издание должно было проходить личную цензуру коменданта. В Иркутском музее декабристов сохранилась умилительная реликвия — небольшой томик «Британского обозрения» с надписью «видал Лепарский». Видимо, каторжный цензор просмотрел книгу и не нашел в ней ничего крамольного.

Все эти совместные усилия жен, коменданта и родственников, похоже, были действительно эффективны. Например, в Читинском остроге декабристам сняли кандалы, разрешили жить со своими супругами. Последнее, кстати, сразу же привело к очевидным последствиям. В Чите родились первые «каторжные» дети, например, у Волконских, Трубецких. Стали родителями и Муравьевы — Никита (автор «Конституции» Северного общества) и Александра. Особый эпизод в истории читинской каторги — бракосочетание Ивана Анненкова и Полины Гебль, французской модистки, дочери наполеоновского офицера. Она, как и другие женщины, отправилась за своим женихом, с которым познакомилась до восстания, в далекую и незнакомую Сибирь. В Читинском остроге ей разрешили обвенчаться с Анненковым по православному обряду. Таинство состоялось в деревянной Михайло-Архангельской церкви, которая, кстати, сохранилась до сих пор. С разрешения надзирателей декабристу Анненкову сняли кандалы, правда, только на время венчания.

В 1830 году была достроена тюрьма в Петровском Заводе, и декабристов перевели туда. Камеры представляли собой помещения на одного-двух человек размером 4 на 5 метров без окон. Сама тюрьма стояла на болоте. Трубецкая в письме отцу описывала тюрьму как «настоящую могилу, узкую, сырую и нездоровую». В Петровском Заводе жили одиннадцать жен декабристов, и супругам разрешалось селиться вместе в камерах. Однако детей туда не пускали, да и места для них не хватало. Поэтому чаще всего жены с детьми проживали в отдельных домах, купленных или арендованных, а днем приходили навещать мужей в каземат. Условия в тюрьме подрывали здоровье и самих узников, и их жен. Александра Муравьева, урожденная Чернышева, правнучка фельдмаршала и героя Семилетней войны Петра Салтыкова, так писала отцу:

«Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла; и это в сентябре, в-четвертых, здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты».

Наверное, тюрьма и погубила молодую Муравьеву: она скончалась в 1832 году в возрасте двадцати восьми лет и была похоронена в Петровском Заводе. К слову, после ее кончины в камерах каземата все-таки были прорублены оконца под самым потолком.

Отбывая петровскую каторгу, декабристы продолжили заниматься изучением языков — французского, латыни, греческого, английского, итальянского (на этих языках чаще всего приходили книги), а также наук — истории, философии, астрономии, математики, механики, физики, химии и других. Это, с одной стороны, давало им возможность хоть в каком-то виде сохранить связь с прошлым и не потеряться как личностям. А с другой, так они заполняли свободное от работ время и боролись со скукой, которая в отсутствии клубов, салонов, библиотек была частью быта декабристов.

Однако изучение языков и наук не было лишь досугом. В Петровском Заводе декабристы открыли небольшую школу для местных детей под видом хора певчих. «Государственные преступники» продолжали заказывать у своих родных и получать через жен различную литературу: от художественных произведений до научных трудов и журналов. Кроме того, каждый декабрист старался заниматься каким-то делом. Например, Трубецкой вел метеорологические наблюдения, а Николай Бестужев писал портреты соузников и местные пейзажи, мастерил мебель и составлял экономические трактаты. Он так рассказывал о своем каторжном быте другу и декабристу Василию Ивашеву, уже вышедшему к этому моменту на поселение:

«И я разноображу жизнь свою!.. Обвиваю колечки, стучу молотком, мажу кистью, бросаю землю лопатой; <...> а со всем тем каждый удар маятника, каждый миг времени падает на меня, как капля холодной воды на голову безумного, ложится, как щелчки к наболевшему месту!»

Ссылка: «настоящее житейское поприще»

С 1830 года петровская тюрьма стала пустеть: выходили сроки каторги многих осужденных, которые после этого отправлялись на вечное поселение в ссылку в разные сибирские города. Последние «государственные преступники» выехали из Петровского Завода летом 1839-го. География расселения так называемой декабристской колонии была обширной. Больше всего ссыльных было в Тобольске (Иван Анненков, Фердинанд Вольф, Михаил Фонвизин), в Иркутске (Трубецкой, Волконский, Никита Муравьев, братья Иосиф и Александр Поджио), в Кургане (друг и однокашник Пушкина по лицею Вильгельм Кюхельбекер, Петр Свистунов), в Туринске Тобольской губернии (Ивашев, Оболенский и еще один друг Пушкина Иван Пущин). Список далеко не полный, в него входит не один десяток городков и сел на всем огромном пространстве от Западной Сибири до Забайкалья и Якутии.

На поселении многие декабристы продолжали заниматься активной деятельностью. Прежде всего, им нужно было на что-то жить. Дело в том, что «государственных преступников» из обеспеченных и влиятельных семей, конечно же, поддерживали родственники с разрешения властей. Они отправляли им деньги, продукты, книги, сельхозинвентарь, семена для рассадки, мебель и даже музыкальные инструменты. Например, Николай Бестужев просил родных отправлять ему в Селенгинск бумагу и краски для рисования, а братья Никита и Александр Муравьевы, жившие в селе Урик под Иркутском, получали от матери, по свидетельству Трубецкого, «сохи, плуги и другие усовершенствованные земледельческие орудия». Однако средств и посылок могло не хватать, да и не все декабристы получали помощь от родственников и друзей.

Многие декабристы старались обеспечивать себя самостоятельно. Тем более что были возможности: государство выделило каждому 15 десятин земли для постройки жилья и возделывания, а также дало право использовать неразработанные и пустующие земли, коих в Сибири всегда было немало. Этим, например, активно пользовались декабристы Никита и Александр Муравьевы, жившие в селе Урик под Иркутском. Они вели большое хозяйство: выращивали пшеницу, рожь и овес, прививали разные сорта картофеля, присланные из европейской России, внедряли среди местных жителей новомодные земледельческие устройства — те самые «сохи и плуги», о которых писал Трубецкой. И хозяйство у Муравьевых было довольно обширным. Старожилы потом вспоминали, что у братьев было до сорока голов лошадей, а на полях и на усадьбе трудилось около девяноста работников. Муравьевы продавали и сдавали хлеб в иркутскую казну, торговали им в самом селе, а в неурожайные времена даже раздавали его. Еще они завели диковинную круглогодичную мельницу, которая приносила доход даже зимой. Кроме того, источником заработка было кредитование под проценты и ловля байкальского омуля. Друзья по ссылке иронизировали в письмах над земледельческими экспериментами старшего Муравьева. Например, декабрист Петр Муханов, живший неподалеку, писал Пущину: «Никита Михайлович делает опыты неурожаев и невыгод ученой агрономии».

Другой декабрист, живший по ту сторону Байкала, Николай Бестужев, который славился своими «золотыми руками», зарабатывал ими деньги. Он занимался живописью, беря заказы в Иркутске и расписывая храмы в Забайкалье, и даже пытался с братом Михаилом и местными купцами завести бизнес по разведению овец и баранов. Правда, стадо в тысячу голов не приносило дохода и быстро сократилось, поэтому компания скоро прекратила существование. Параллельно с этим Бестужев активно изучал печное искусство, которое в Сибири всегда ценилось по понятным причинам, и даже усовершенствовал печи, придумав горизонтальные дымоходные обороты. Еще он успевал делать мебель, ремонтировать часы, разводить дыни, арбузы и цветы и писать статьи по этнографии и экономике Сибири и Забайкалья.

Однако не только заработок был целью деятельности «государственных преступников». Многие ссыльные участники восстания 1825 года могли бы подписаться под словами декабриста Михаила Лунина, который писал:

«Настоящее житейское поприще наше началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили».

Декабристы нередко думали о своей жизни в сибирском крае среди простых крестьян, мещан и купцов как о миссии, возможности развиваться и помогать другим. Братья Муравьевы поддерживали местных жителей в основном финансово. Например, они отстроили на свои деньги избу для священника уриковской церкви. Декабрист Вольф, талантливый врач, живя в Урике, оказывал медицинскую помощь и местным жителям, и жителям окрестностей, и даже иркутянам. А живший в Чите декабрист Дмитрий Завалишин, имея техническое образование, участвовал в разработке планов читинских улиц, а еще открыл там школу и сам в ней преподавал. К слову, очень многие декабристы вложили немало сил в образование сибиряков. Например, декабрист Иван Якушкин, живший в Ялуторовске Тобольской губернии, который помог организовать там мужскую и женскую школы, разрабатывал программы обучения, составлял учебные материалы и даже сам мастерил глобусы.

Двести лет спустя

В 1855 году на императорский трон взошел Александр II, чье отношение к декабристам было теплее, чем у его отца. В следующем году по случаю коронации нового монарха была объявлена амнистия декабристов. Однако до помилования дожили далеко не все — остальные так и остались в Сибири, словно во исполнение приговора Николая I, навечно. Здравствовавшие же декабристы в большинстве своем воспользовались правом возвращения в европейскую часть России, дарованным высочайшим манифестом. На этом пребывание декабристов в Сибири завершилось.

Наследие декабристов в Сибири — да и вообще в России — велико. По подсчетам исследователей, за Уралом действует восемь декабристских музеев, которые чаще всего располагаются в оставшихся домах и усадьбах декабристов. Например, в Чите музей расположен в бывшей Михайло-Архангельской церкви (той самой, в которой венчались Анненков и Гебль). Кстати, периодически в регионе возникает спор между властями и РПЦ по поводу принадлежности храма, поскольку сейчас он — собственность государства и музей. В Иркутске музей декабристов располагается в большом деревянном двухэтажном особняке Волконских, который они построили, живя в Урике, и перевезли, получив разрешение на переезд в Иркутск. В послереволюционные десятилетия в доме располагались коммунальные квартиры, и только на излете советской власти особняк стал музеем. Краеведческий музей в Ялуторовске расположился в нескольких помещениях, включая дом, принадлежавший декабристу Матвею Муравьеву-Апостолу (его брат был в числе пятерых казненных).

В Сибири сохранилось не меньше 360 мемориальных мест, связанных с историей каторги и ссылки «государственных преступников». Это дома, усадьбы, тюремные камеры, храмы, в которые ходили декабристы и их семьи. Сохранились даже места отдыха: так, под Иркутском есть «Камчатник» — место на живописном берегу Ангары, где у семьи Волконских когда-то была дача. Экскурсоводы любят показывать «диваны» — каменные прямоугольные валуны с выточенными сиденьями, которые служили, видимо, приусадебными лавками. Важными памятными местами являются для сибиряков могилы декабристов и членов их семей, которые по большей части сохранились. Например, в том же Иркутске можно прийти на место погребения княгини Екатерины Трубецкой и ее детей — это у Знаменского монастыря. Неподалеку похоронены декабристы Никита Панов, Владимир Бечаснов и Петр Муханов. На других иркутских кладбищах покоятся останки Иосифа Поджио и Артамона Муравьева. А в Петровске-Забайкальском местные жители до сих пор ухаживают за склепом и могилой Александры Муравьевой. О декабристах напоминают не только могилы, но и объекты топографии. В дореволюционное и советское время в честь декабристов было названо примерно 800 улиц, переулков и проездов в более чем 400 российских населенных пунктах.

В наследство от декабристов остались и сотни экспонатов и предметов: от музыкальных инструментов и мебели до колец, икон и книг. К счастью, очень многие реликвии не пылятся в музейных фондах и доступны простым смертным. В Кургане можно увидеть портрет Петра Чаадаева, отправленный им в подарок декабристу Якушкину (они вместе учились в Московском университете и сражались в боях Отечественной войны). В Ялуторовске сохранились книги, подписанные декабристами, их мебель, курительные трубки и письменные приборы. В иркутских музеях собрана, наверное, одна из самых больших в России коллекций декабристского наследства: рисунки и портреты работы Николая Бестужева, книги каторжного времени, рояль и музыкальная шкатулка княгини Марии Волконской, кольца из декабристских кандалов, вышивки дочерей Трубецких и т. д. В Чите можно посмотреть и даже немного почитать «Новейшую и подробнейшую со всякою точностию обработанную поваренную книгу», вручную переписанную женами декабристов. В Иркутске несколько лет назад был реализован проект по восстановлению рецептов из этой книги, когда повара пытались воссоздать их и приготовить блюда из позапрошлого века в современных условиях.

Основываясь на этой подробной ревизии наследства декабристов, можно смело сказать, что они точно являются не только сибирским, но и общероссийским «местом памяти». Думается, что это очень неплохое достижение к грядущему в 2025 году 200-летию восстания декабристов.