Трагическое предание об эволюции: люди, олени и другие чудовища

Профанная версия предания об эволюции, которая передается из поколения в поколение на уроках естествознания, позитивно ориентирована. Она повествует об эволюции как об истории с хорошим концом — природа гармонична и правильна, виды совершенствуются, некоторые из них вымирают, но в основном жизнь и гармония торжествуют над смертью и разрушением. Из-за излишне позитивного настроя это предание не способно увидеть бессмысленную, монструозную и трагикомическую сущность природы. О ней — в новом эссе философа, негативного психоаналитика и преподавательницы Школы перспективных исследований ТюмГУ Жюли Реше.

Ближе всего к ощущению трагизма, объединяющего человеческое и нечеловеческое существования, подошел норвежский философ Петер Вессель Цапффе. Из его теории следует, что в своем трагизме люди существенно не отличаются от любых других эволюционных образований, каждое из которых можно рассматривать как ошибку природы или особую конфигурацию ее деструктивных сил. Разница между типами существ заключается не в их большей или меньшей адаптированности, а в том, каким именно типом ошибки природы они являются. Однако разность этих типов никогда не бывает достаточно радикальной, чтобы свести на нет их общность в качестве оплошности природы.

По мнению Цапффе, тип ошибки природы, определяющий человека, то есть его специфическую дезадаптацию, — чрезмерно развитое сознание. Гиперразвитость сознания делает его непригодным для жизни. В интерпретации Цапффе человек — это «брешь в единстве жизни, биологический парадокс, чудовищность, абсурд; губительная природа хватила через край», случай, когда «жизнь промахнулась мимо цели и взорвала саму себя». Гиперразвитость сознания невыносима, она вызывает тревожность и является причиной того, что люди остро осознают и чувствуют «братство в страдании меж всем живым».

Возможно несколько вариантов интерпретации взглядов Цапффе. Более традиционный взгляд — считать, что Цапффе предполагает, что абсурдность, определяющая людей, уводит их от нормальности и естественности природы. Это подразумевает, что остальная природа, в отличие от человека, более нормальна. Ошибка природы, то есть определяющая человека дезадаптация, отделяет его от других более адаптированных животных. Такой вывод можно сделать из следующей фразы Цапффе:

«В звере страдание ограничено, в человеке оно отворяет страх перед миром и отчаянием жизни».

Здесь действительно предполагается, что животные, в отличие от людей, лишены чрезмерного сознания, а вместе с ним и чрезмерных страданий, другими словами, они — нормальные, адекватно страдающие животные. В этом случае различие между животным и человеком — это, соответственно, различие между нормальным и ненормальным. Получается, что люди исключительны в своей ненормальности.

Однако альтернативное прочтение Цапффе дает основания полагать, что тот ужасный абсурд, который нашел воплощение в человеке, не уводит его от природы, а, напротив, включает его в природу самым непосредственным образом, поскольку природа в своем основании является абсурдной поломкой самой себя. Конфигурация деструктивных сил природы, определяющая человека, может отличаться от конфигурации, определяющей других животных, но ни одна из этих конфигураций не уникальна в том смысле, что она не является порождением деструктивных сил природы. Каждое существо трагично, но по-своему. Это потому, что природа трагична сама по себе, ее креативность ограничена вариативностью трагических абсурдных существ. Гиперразвитое сознание человека не отделяет его от природы, а воплощает природу в ее сущностном трагизме.

Жизнь — это особая форма существования смертоносных сил природы. Природа в такой интерпретации не животворящая, а танатогенная, то есть творчески смертоносная. Гиперразвитое сознание человека не отделяет его от природы, а воплощает природу в ее сущностном трагизме.

Мы можем найти у Цапффе подтверждение того, что люди не являются исключением в их непригодности для жизни. По его словам, «трагедия вида, ставшего непригодным для жизни путем переразвития одной способности, не ограничивается человеком. Так, считается, что некоторые олени в палеонтологические времена стали жертвой приобретения слишком тяжелых рогов. Мутации слепы, они случаются вне связи с интересами окружающей среды». Здесь Цапффе уравнивает гиперразвитость человеческого депрессивного сознания и оленьих рогов тем фактом, что они оба смертельны:

«В депрессивных состояниях разум может рассматриваться как такой рог, во всем своем великолепии только прижимающий носителя к земле».

Чрезмерно тяжелые оленьи рога в принципе не отличаются от чрезмерно тяжелого человеческого сознания, нет существенной иерархии мутаций — они слепы и потенциально летальны. По сути, нет иерархической разницы между тем, что именно в итоге приводит к смерти — ведь конечный результат один и тот же. В истории эволюции каждого из видов всегда есть что-то, что рано или поздно приводит к его исчезновению. Процесс вымирания — это не просто неизбежный процесс, а определяющий процесс эволюции. Эволюция не нацелена ни на сохранение жизни, ни на сохранение видов, ни на отбор наиболее приспособленных. Известно, что 99,9% всех видов, когда-либо живших на Земле, вымерли, и крайне наивно предполагать, что какой-то из видов в будущем избежит этой участи.

Даже альтернативное прочтение Цапффе сохраняет возможность предположения, что есть животные, которые не являются дезадаптированными, и что в ходе эволюции человечества была стадия, когда острота человеческого сознания еще не превратилась в трагедию и не мешала ему жить.

Хотя Цапффе правильно замечает, что эволюционные мутации слепы, то есть хаотичны и не направлены на улучшение видов или сохранение жизни, но он, кажется, верит в удачные (адаптивные) мутации и удачные (адаптированные) виды, существование которых, в отличие от дезадаптированных людей и некоторых оленей, не представляет собой трагедии.

Он также, по-видимому, предполагает, что люди — самый несчастный, самый страдающий и трагический вид. Вводя иерархию страданий, он воссоздает библейскую идею человека как венца творения — одновременно превосходящего животных и уступающего им из-за своей греховности. Человек у Цапффе всё еще на вершине иерархии живых существ — одновременно и в нижней ее части (как самый большой лузер), и в верхней (из-за того, что в принципе в нем есть что-то «самое»).

В интерпретации Цапффе люди некрогенны, ими движет в первую очередь желание умереть, они хотят избавиться от самих себя, каждый «чувствует надвигающееся безумие и желает найти смерть». Цапффе не согласен с общепринятой точкой зрения, согласно которой оптимистическое мышление, отсутствие эмоциональных страданий и желание жить являются естественным и здоровым состоянием человеческой психики. Напротив, он считает, что именно тогда, когда мы в депрессии, мы наиболее совпадаем с нашим естественным состоянием и наиболее глубоко чувствуем природу:

«Психиатрия работает, исходя из допущения о „здоровом“ и жизненном как самом важном для личного плана. Депрессия, „страх жизни“, отказ от еды и прочее неизменно трактуется как болезненное состояние, требующее лечения. Однако такие вещи являются посланием глубинной, непосредственной сути жизни».

Возможно, дело не просто в том, что человеческое сознание отличается депрессивностью и этим представляет собой исключение по отношению к остальной природе (это была бы обычная упрощенная интерпретация идей Цапффе). Сама природа страдает. Человеческое существование невыносимо как раз в результате совпадения с этим страданием, люди предпочитают смерть именно потому, что чувствуют «единство страдания всего живого». Человеческое влечение к смерти — это не разрыв с природой, а радикальное включение в ее внутренний разрыв, конституирующий природу. Природа сама по себе абсурдна и депрессивна. Депрессивный реализм Цапффе можно по праву рассматривать как пример антропоцентрического мышления, поскольку депрессия — это субъективная человеческая реакция. Однако эта реакция является адекватной реакцией на действительность, отражающей трагизм природы.

Понимание Цапффе эволюции (по крайней мере, человека и оленей) депрессивно. Оно радикально отличается от общепринятого оптимистического понимания эволюции. В соответствии с последним эволюция представляется нацеленной на адаптацию и сохранение жизни, а трагические аспекты существования если и принимаются во внимание, то как вторичные и подлежащие преодолению.

Вульгарная теория эволюции рассматривает эволюцию как механизм противодействия и нейтрализации хаоса, смерти и разрушения и в целом как историю со счастливым концом. Такая теория эволюции противостоит депрессивно-реалистическому взгляду, воспринимающему эволюцию как разворачивание хаоса и деструктивных сил.

Депрессивный дух альтернативного прочтения Цапффе может послужить основанием для создания отличного от расхожего предания об эволюции, которое на этот раз не избегало, а включало бы инициацию в тайны смерти и страдания всего живого. Это предание было бы совместимо с некоторыми постдарвиновскими теориями.

Традиционная дарвинистская перспектива частично признает важную роль деструктивных хаотических процессов в эволюции, но делает акцент на позитивных процессах генерации и упорядочивания. Она рассматривает хаотические силы как второстепенные по отношению к упорядочивающим. Две основные составляющие теории эволюции Дарвина: вариативность и отбор. Вариативность соответствует хаотическому процессу, а отбор — упорядочивающей и стабилизирующей силе. Патрик Фортерре признает «историческую ориентацию большинства эволюционистов на отбор, а не на вариации», и упрекает конвенциональный дарвинизм в том, что он сводит теорию Дарвина к отбору, в то время как вариации считает менее важными. Как указывает Фортерре, такая приоритизация существует вопреки тому, что сам Дарвин делал акцент на вариациях. Эволюционисты долгое время находились под влиянием традиционных взглядов, которые концентрировались на сути вещей и напоминали идеализм Платона. Они стремились найти идеальные прототипы видов, по отношению к которым вариации организмов и популяций считались бы отклонениями. Это соответствует мнению о некоторых видах как о более приспособленных к выживанию (ближе к идеальному прототипу), а о некоторых как о менее приспособленных (неадекватные отклонения от природного идеала).

Сам Дарвин не был полностью лишен понимания отбора как некой сверхсилы, которая планомерно движется к прогрессу. Тем не менее, по мнению Фортерре, наиболее важное открытие Дарвина подрывает эту мысль. Согласно этому открытию, отбор — всего лишь последствие, а не предвестник и цель вариативности. В то время как для дарвинистских эволюционистов именно «отбор (вместо вариации) стал Deus ex machina, рассортировывающей из хаоса случайных мутаций лишь те, которые имеют смысл для организма». Столкнувшись с хаосом и с порядком, они отводят последнему определяющую роль и тем самым сводят наследие Дарвина обратно к традиционному мышлению, в то время как «великая заслуга Дарвина заключалась в том, что он перевернул эту перспективу с ног на голову».

Радикализируя это понимание Дарвина, можно сказать, что вариативность сама по себе не служит отбору и не существует для того, чтобы быть упорядоченной посредством отбора, скорее наоборот, условный порядок — это след или определенное состояние хаоса.

Эволюционистская перспектива, будучи ориентированной на отбор, подразумевает фантазию о том, что возможен идеальный прототип полностью адаптированного организма. В соответствии же с перспективой, ориентированной на вариативность, эволюция скорее должна быть интерпретирована как хаотическая вариация, когда то, что считается адаптацией, — это просто определенное временное состояние вариации. Адаптация как таковая не является целью и никогда не наступает, не бывает полностью благоприятных результатов отбора. Эволюция не история со счастливым концом, а вариации на тему плохих концов.

Мутации общепринято считать основным источником генетической вариативности. Как в повседневном, так и в научном языках слова «мутация» и «мутанты» несут в себе отрицательный оттенок, воспринимаются как нечто связанное со злыми, больными, чудовищными и разрушительными силами. Мутанты воспринимаются как чудовища, дьявольское отродье. Это темная сила, которая, как кажется, должна быть побеждена высшими божественными/здоровыми силами. Трагизм эволюции в том, что этого никогда не происходит.

Конвенциональная эволюционистская перспектива предполагает, что мутационные вариации представляют собой исходный материал, с которым потом взаимодействуют упорядочивающие и стабилизирующие силы эволюции (такие как естественный отбор). Мутировавшие гены присутствуют у всех видов, даже относительно небольшое количество мутаций дает значительный потенциал для генетической вариативности. Дарвинистская концепция, делающая акцент на отборе, предполагает, что благодаря его работе полезные мутации сохраняются и накапливаются в форме адаптаций, в то время как носители вредных мутаций имеют более низкий шанс на выживание. Дескать, благодаря этому сохраняются и накапливаются только благоприятные мутации, и таким образом каждый вид развивается в направлении своей наибольшей адаптированности. С этой точки зрения эволюция представляет собой процесс положительного отбора, который способствует выгодным вариациям и ведет к повышению приспособленности и жизнеспособности. Из этой перспективы цель эволюции — устранить недостатки и поддержать адаптацию. Говоря о дезадаптации, ее рассматривают только как этап, который необходимо преодолеть, а не как суть самой истории эволюции. В то время как трагическое предание об эволюции повествует исключительно о неприспособленности и нежизнеспособности в противоположность адаптации и прогрессу.

Более прогрессивная перспектива относительно мутаций заключается в том, что они не являются адаптационными и не связаны с выгодой. С этой точки зрения Цапффе был прав, мутации действительно слепы.

Постдарвиновские исследователи склонны считать, что «эволюция направляема случайными изменениями, а не управляется естественным отбором с целью повышения приспособленности».

В эволюции не бывает немонстров, то есть здоровых, всецело адаптированных особей. Более того, Ричард Гольдшмидт утверждал, что помимо постепенных микроэволюционных изменений, вызванных мутациями, существуют также и крупномасштабные изменения, вызванные макромутациями. Согласно Гольдшмидту, постепенным накоплением небольших мутаций может быть объяснена только внутривидовая вариация (микроэволюция), ее недостаточно, чтобы объяснить происхождение новых видов. Он предположил, что макромутации могут быть ведущим механизмом эволюционной вариативности. На основании этого тезиса он сформулировал гипотезу обнадеживающего монстра, утверждающую, что значительные генетические различия между видами требуют крупномасштабных генетических мутаций, которые время от времени возникают в виде обнадеживающих монстров, то есть сильно мутировавших существ, появление которых нарушает последовательное движение эволюции. В книге «Материальная основа эволюции» (1940) Гольдшмидт писал:

«Переход от вида к виду — это не изменение, включающее всё больше и больше дополнительных атомистических изменений, а полное изменение первичного паттерна или реакционной системы на новую, которое впоследствии может снова вызвать внутривидовые вариации посредством микромутации».

Гипотеза обнадеживающего монстра Гольдшмидта предполагает скачки в эволюции, утверждая, что эволюция движется не постепенными адаптационными мутациями, а катастрофическими, нарушающими стабильность разрывами в континууме развития. Дарвинисты были склонны считать, что Гольдшмидт не в себе, поскольку его гипотеза противоречила их предположению о постепенности развития. Они обосновывали отбраковывание гипотезы Гольдшмидта слишком большой вероятностью того, что крупные мутации летальны. Согласившись с тем, что монстры почти всегда безнадежны и большинство макромутаций являются смертельными, в ответ Гольдшмидт скромно заявил, что очень небольшое их количество всё же могло бы выжить. Репутация Гольдшмидта была более чем реабилитирована, когда в статье «Возвращение обнадеживающих монстров» Стивен Джей Гулд, по сути, согласился с гипотезой обнадеживающего монстра, утверждая, что «макроэволюция осуществляется через редкий успех… обнадеживающих монстров, а не через непрерывные мелкие изменения внутри популяции».

Гипотеза Гольдшмидта стала отправной точкой в создании теории прерывистого равновесия Гулда. Согласно ей, в природе не существует адаптационной непрерывности. Такая непрерывность — скорее утешительная иллюзия и субъективная ретроактивная интерпретация, которые наш разум навязывает природе (так же, как и содержанию нашей жизни), превращая их в связные позитивные нарративы. Теория Гулда противостоит дарвиновскому лейтмотиву постепенности и прогресса. Она раскрывает центральную роль разрушительных эволюционных сил. В то время как дарвинисты сосредотачивались на положительных адаптационных изменениях, Гулд сместил акцент на негативные трагические изменения. Согласно логике Гулда, движущей силой эволюции является энтропия, стремление к хаосу. Такое переопределение Гулдом эволюции как энтропийной предполагает, что эволюция не прогресс и возрастающая приспособляемость. По Гулду, жизнь на планете — это «обильно ветвящийся куст, постоянно подстригаемый мрачной косой вымирания, а не лестница предсказуемого прогресса».

Эволюция — это смертельная игра плохо приспособленных лузеров.

Ключевая роль вариативности в эволюции и логика гипотезы обнадеживающего монстра предполагают, что всё живое, существующее сегодня, существовавшее в прошлом и то, что будет существовать в будущем, является не чем иным, как версией мутировавших монстров, случайно выживших, но обреченных на смерть. Разница между видами заключается не столько в том, адаптированы они или дезадаптированы, ни даже в том, есть ли у определенного монстра надежда или он обречен, скорее все они обречены, но каждый на свой лад.

Чтобы лучше понять эволюцию, следует сместить акцент с отбора и улучшения на деструктивные силы. Эволюция не адаптивна, а скорее разрушительна. Она движима перебоями на разных уровнях, а не механизмами адаптации, управляемыми отбором. Человеческие и нечеловеческие организмы не только частично чудовищны, и дело не в том, что их чудовищность должна непрерывно преодолеваться механизмами адаптации, — скорее они непреодолимо и конститутивно чудовищны. Организмы не поддаются адаптации и постепенному накоплению улучшений. Такая точка зрения упускает из виду самое важное — деструктивный элемент хаоса, определяющий эволюцию.

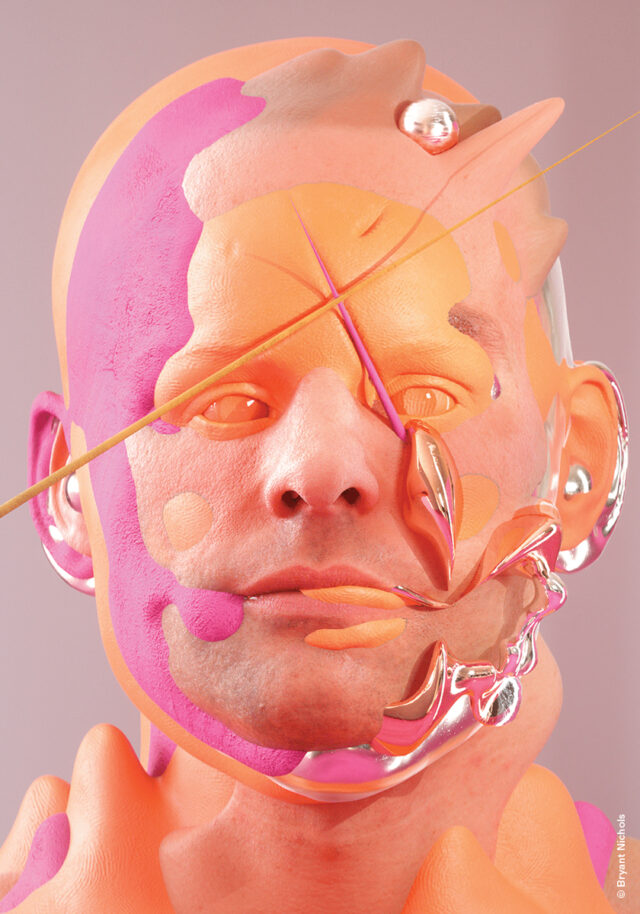

Греческое слово τέρᾰς (teras) означает «чудовище, урод, уродство», но также «чудо» и «волшебство». Слово terata всё еще используется в качестве медицинского термина для обозначения сильно деформированного плода, у которого почти нет шансов на выживание. Слово τέρᾰς связано с глагольным протоиндоевропейским корнем kwer- «создавать, формировать». В русском языке слово «чудовище» также сохраняет коннотации со словами «чудо» и «очарование». Антонио Негри и Майкл Хардт используют концепцию монстров для определения творческих революционных сил, ответственных за создание новизны. Они определяют образ монстра как отрицательный образ дисгармонии и чрезмерной творческой силы. Хотя монстры являются продуктом существующего порядка, они не совпадают с ним, ведь они слишком странные и уродливые, чтобы их можно было признать соответствующими этому порядку. Тем не менее «монстры реальны», можно добавить, что они не только реальны, но и являются единственной реальностью.

Учитывая его этимологию, термин «монструозность» идеально подходит для описания работы эволюции, поскольку он предполагает, что формирующая сила эволюции заключается в магической разрушительной, а не упорядочивающей силе. Образ монстра олицетворяет тератогенную хаотическую разрушительную силу, это девиантное существо, которое только временно живо, хотя ему суждено умереть. Чудовищность — определяющая сила природы.

Эволюция движется посредством монструозности, преодолевая себя разрушительными скачками, она порождает чудовищ, продуцирует монструозность и ничего больше.

Чудовищность, понимаемая как вечная динамика болезни, свойственна не только природе, но и всем существующим явлениям как в нечеловеческой, так и в человеческой реальности, не существует ни прототипа здоровой психики, ни прототипа здоровых отношений, ни здорового социального порядка. В то время как консервативные теоретики склонны видеть здоровье и гармонию в прошлом, теоретики левого направления видят здоровье в будущем, а депрессивные реалисты не видят его совсем.