Долгая прогулка по кино: почему Стивена Кинга так часто экранизируют

В российский прокат вышла «Долгая прогулка» — суровая антиутопия, основанная на одноименном романе Стивена Кинга, выпущенном еще в 1979 году. На подходе — новый «Бегущий человек», сериал-приквел к «Оно», а год начался с «Жизни Чака» и «Обезьяны», основанных на его рассказах. Киновед Павел Пугачев размышляет, какие экранизации Кинга лучшие и почему они так часто выходят?

Дешево, сердито, много

Шестьдесят пять романов, пара сотен рассказов и повестей, многомиллионные тиражи по всему миру, а также более трех сотен фильмов и сериалов. Стивен Кинг, пожалуй, самый успешный действующий писатель, если соизмерять его в статистических показателях. Только начинает казаться, что уже не осталось ничего неэкранизированного, как выходит та же «Долгая прогулка», перенести которую на экран в разные годы хотели режиссер «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт и Джордж Ромеро (последний, помимо «Ночи живых мертвецов», известен парой сносных адаптаций кинговской прозы: «Калейдоскоп ужасов» и «Темная половина»).

Первая причина такой любви кинематографистов к Кингу сугубо материалистическая: еще с 1970-х он, чтобы свести концы с концами, начал продавать права на экранизации всех своих произведений в самые разные руки. И сразу несказанно повезло: первый же фильм по его прозе, «Кэрри» (1976) Брайана де Пальмы, был восторженно принят критикой и 30 раз окупил свой бюджет. А дальше суперхиты чередовались с трешем. Но сговорчивого писателя, даже после скандала с «Сиянием» (как известно, Кинг до сих пор ненавидит фильм Стэнли Кубрика по своим лично-творческим причинам) преимущественно не вмешивавшегося в творческий процесс и легко продававшего права на экранизации, кинопродюсеры полюбили быстро и надолго.

Кроме того, Кинга экранизировать можно с легким сердцем. Несмотря на наличие миллионов поклонников, уж точно знающих, где и в чем книга лучше, сама фигура автора не обросла излишней тяжестью. Это не Джойс или Толстой, подступиться к которым еще нужно решиться из-за их авторитета, а прежде всего автор хитовых книг в мягких обложках, что легко читаются в электричке и вечером тяжелого трудового дня. Но легковесность обманчива: лучшие романы и особенно рассказы — работы не просто мастера сторителлинга, но и большого художника.

Реальный мир, очень странные дела

Стивен Кинг принадлежит к славной традиции хоррор-литературы (от Брэма Стокера и Мэри Шелли до горячо любимой им Ширли Джексон, автора «Призрака дома на холме»), берущей свои корни из готического романа, но прежде всего он писатель-реалист.

В отличие от Говарда Лавкрафта, делающего ставку на передачу непередаваемого ужаса (оттого его книги не даются кинематографистам: то, что неведомо, на экране не показать), или своего современника Клайва Баркера, акцентирующего внимание на болезненных связках эроса и танатоса, бренного тела и темного духа, Кинг чаще всего описывает очень знакомый ему самому мир: тихие американские пригороды от 1950-х до наших дней, своих современников, коллективные страхи (смерть, болезни, война, голод, утрата близкого, жестокость социума) и свои личные тревоги и проблемы — от «я побаиваюсь своих фанатов» до многолетней борьбы с аддикциями. Даже в фэнтезийном цикле «Темная башня» много цепляющих деталей из нашего мира: чего только стоит спасительная банка колы для никогда не пробовавшего сахар Стрелка. Вся жуть большей части произведений Кинга строится на внедрении паранормального в предельно нормальный мир — потому и страшно. Кинематографистам это кажется легкой задачей.

И конечно, персонажи: он хочет понять и объяснить своих героев так, чтобы мы уже к середине книги считали их своими родными людьми. А какому кинорежиссеру не хочется того же?

Задумка одной строкой

Недооцененный факт: первый пик популярности Кинга приходится на 1980-е, ставшие в Голливуде эпохой так называемых хай-концептов — сюжетных конструкций, укладывающихся в одну строку: чем короче, тем лучше. Если десятилетием ранее режиссеры вроде Джорджа Лукаса или Фрэнсиса Форда Копполы могли часами объяснять продюсерам свои задумки, то восьмидесятые идеально описывает байка про Джеймса Кэмерона, продавшего студии «Фокс» сиквел «Чужого» так: он написал на доске слово «Alien» («чужой»), выждал паузу и добавил окончание «s» («чужие»).

Кинга очень легко пересказывать, укладывая многостраничные романы в несколько слов: «писатель слетает с катушек в пустующем зимой отеле» («Сияние»), «школьница-экстрасенс мстит обидчикам» («Кэрри»), «парень попадает в реалити на выживание» («Бегущий человек», «Долгая прогулка»), «дети убили всех взрослых в городке» («Дети кукурузы»), «отец решает воскресить своего ребенка» («Кладбище домашних животных»), «город накрывает огромным колпаком» («Под куполом») и так далее. Это и коммерческий ход, и авторская стратегия: как за фасадом мещанского благополучия скрывается всякая жуть, так и за простыми концептами Кинга кроются нюансы и неожиданные сюжетные и смысловые повороты.

Читаем книгу — смотрим фильм

Это обманчиво кинематографическая проза. Когда читаешь Кинга, кажется, что легко можешь все визуализировать: более того, многие его произведения укладываются и в каноны принятого в Голливуде кинодраматургического построения — герой, действующий, исходя из жесткого сюжетного конфликта и, следовательно, ясно прописанной психологической мотивации. Это не проза, допустим, Джонатана Франзена, где для объяснения причин поступка каждого героя требуется сотня страниц, а тексты, в которых все ружья висят на видном месте и обязательно стреляют.

Но почему тогда не каждый фильм по нему становится шедевром, хитом или хотя бы просто крепкой жанровой работой? Проблема в том, что кинематографичность эта ложная: Кинг пристально описывает отдельные детали, но не создает мир вокруг — для этого нужен режиссер. Немудрено, что лучшие хорроры по его прозе снимали яркие визионеры: Стэнли Кубрик («Сияние»), Брайан де Пальма («Кэрри»), Дэвид Кроненберг («Мертвая зона»), Осгуд Перкинс («Обезьяна»), сумевшие внедрить свои образные системы в кинговские сюжетные конструкции.

Людского в нем предостаточно

Не заметили в предыдущем разделе Фрэнка Дарабонта и его «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу»? Или же Роба Райнера с «Останься со мной» и «Мизери»? Или вы помните «Долорес Клейборн» Тейлора Хэкфорда и «Сердца в Атлантиде» Скотта Хикса? Плакали над недавней «Жизнью Чака» Майка Флэнегана? Все правильно, это восхитительные фильмы по произведениям Стивена Кинга.

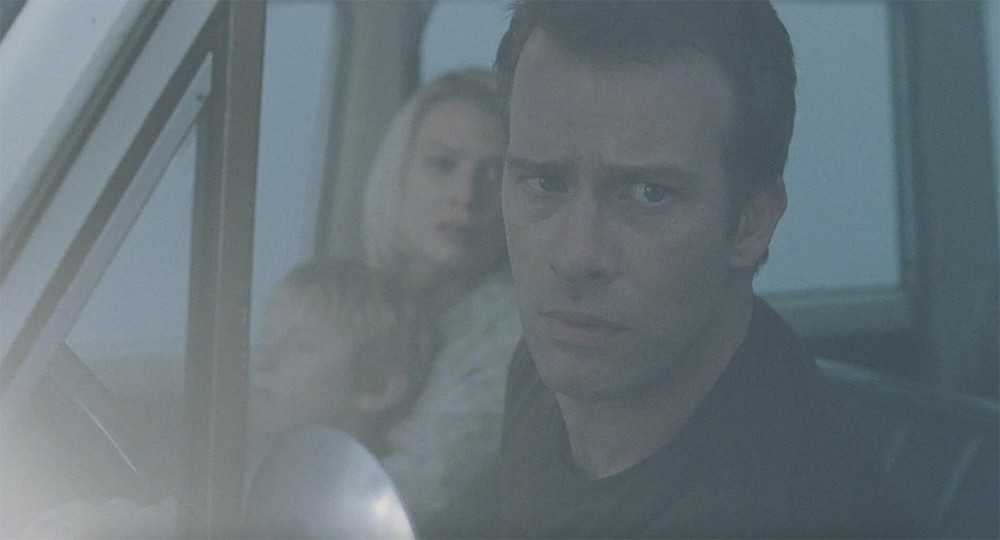

Один из секретов популярности его прозы в том, что сам автор верит в добро и лучшее в людях — каким бы чудовищным ни было зло и поступки отдельных личностей. Кинг — образцовый гуманист протестантского склада, верящий в частные и коллективные инициативы, спасительную силу труда, веры и работы над собой, в божественную милость, которую, да, нужно заслужить. Даже в самых пессимистичных его вещах можно отыскать лучики света или наличие — хоть даже дьявольского — порядка. Из его историй всегда можно вычленить мораль и светлый посыл. Даже в только что вышедшей (очень, к слову, вольной) экранизации «Долгой прогулки» все сводится к тому, что и в самых жутких обстоятельствах надо искать свет — иначе зачем вообще все.