«Художника тянет туда, где всё плохо»: аргентинские дадаисты из DOMA Collective — о том, как система поглощает стрит-арт, а юмор побеждает цензуру

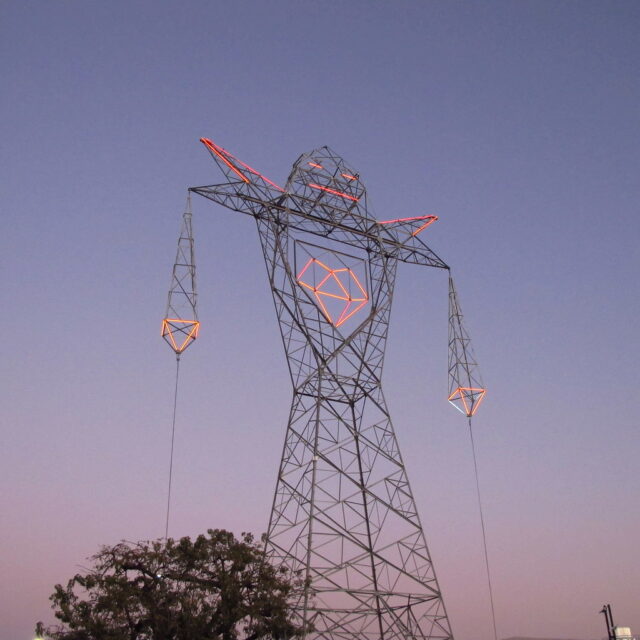

DOMA Collective — уличные художники-бунтари из Аргентины, которые удивляют прохожих абсурдными арт-интервенциями, высмеивают геополитику и общество потребления. В Буэнос-Айресе они соорудили из опоры ЛЭП 50-метрового Колосса — Бога искусственной энергии. Чтобы покинуть их выставку Natura Muerta, нужно было пройти через инсталляцию «Искупление», выстроенную из гробов. Сдутый танк с перевязанным соплом напротив Рейхстага, исповедальня посреди площади, полной туристов, стол для пинг-понга в виде карты мира — таков их стиль.

Актуальный состав арт-группировки — Орило Бландини и Хулиан Пабло Манцелли. Недавно они приехали в Москву на биеннале «Артмоссфера», чтобы представить свою новую инсталляцию. До 31 июля ее можно увидеть и даже потрогать на «Винзаводе». Художники рассказали «Ножу» о том, как они живут вдали от технологий и находят вдохновение в кризисе.

— На биеннале вы показываете Timeless — «вечный двигатель», который надувает мыльные пузыри. Расскажите, как это выглядит, для тех, кто еще не сходил на выставку.

Хулиан: Сама по себе инсталляция — это две гигантские пирамиды: 3,5 метра в высоту и почти столько же в ширину. Одна производит пузыри, а вторая их уничтожает. Когда пузыри вылетают из первой пирамиды, они перемещаются по залу — и вдруг натыкаются на острый наконечник второй пирамиды, похожий на нос палача. В этом можно увидеть метафору сотворения мира или устройства Вселенной. Посмотрим, что увидят зрители.

Орило: Технически это машина, которая делает огромные мыльные пузыри, концептуально — проект о времени и о том, как недолговечно всё прекрасное. Это не просто инженерный эксперимент: мы попытались критически осмыслить само понятие красоты. Есть чувство, что все вокруг помешались на красоте, на соответствии каким-то стандартам.

Х.: У этой работы есть метафизический подтекст. Да, люди уткнулись в экраны, зациклились на создании виртуальных образов, а тут инсталляция — реальный опыт. Это возможность в непривычной обстановке прикоснуться к феномену природы, о котором можно говорить с точки зрения хоть оптики, хоть квантовой физики.

— Посетители смогут поучаствовать в инсталляции?

Х.: Конечно, люди могут свободно ходить по залу — между двумя пирамидами около четырех метров. Вероятно, придут дети, которые захотят полопать пузыри. Какие-то они проткнут, какие-то уничтожит палач, третьи лопнут сами по себе. Как у людей: судьбы разные, а конец один.

— Всю эту гигантскую конструкцию вы привезли с собой или делали в Москве?

Х.: Сначала мы работали над проектом вместе с группой исследователей из университета UNTREF в Буэнос-Айресе. Сделали с ними наброски и отправили схему конструкции московским подрядчикам, среди которых тоже есть ученый. Они нам прислали прототип. Так мы несколько месяцев обменивались чертежами и видео в чате. И уже на месте монтировали инсталляцию в полном размере.

— Этот проект связан с технологиями. Как вы смотрите на будущее, в котором технологии занимают всё больше места — с любопытством или скорее с тревогой?

Х.: По настроению, как проснусь. Я стараюсь быть оптимистом. Думаю, впереди нас ждет тотальная смена парадигмы. Иногда мне кажется, что технологии развиваются так быстро, что мы не успеваем их осваивать и оценивать риски. Например, что будет, если этими технологиями воспользуются власти, чтобы контролировать общество.

О.: Лично я уверен, что это катастрофа: в большинстве случаев от технологий больше вреда, чем пользы, а дальше всё может стать еще хуже. Поэтому я живу в месте, где почти не пользуюсь соцсетями и интернетом — в Бразилии посреди сельвы, на побережье. Новости до меня часто доходят через Хулиана. Мы с ним принадлежим к аналоговому поколению и познакомились с цифровой реальностью, когда уже учились в университете. Наверное, поэтому я по-стариковски ворчу, что технологии — дерьмо. Ладно, нам нравится экспериментировать с технологиями, но мы их не понимаем так, как новые поколения.

Х.: Эта тема нас обоих волнует, она присутствует и в наших работах. Например, в Timeless технологии используются, чтобы приблизить человека к явлению природы. Мы оба из Буэнос-Айреса, но в последние годы переехали: Орило — в Бразилию, ближе к природе, а я живу в пригороде Барселоны, тоже недалеко от моря и гор. У меня две дочки, и я думаю, что большой город, все эти мониторы, изолированность — не та атмосфера, в которой им лучше расти. Это меня подтолкнуло к радикальной перемене в жизни: мы переехали в деревню.

— Как у вас получается работать вместе, живя на расстоянии?

О.: На самом деле с трудом. Мы были гораздо продуктивнее, когда жили в одном городе. В реальности мы последний раз встречались три года назад. Обычно одному из нас приходит в голову какая-то идея, он ей делится, мы вместе ее обсуждаем.

Х.: На такой удаленке мы выпустили несколько проектов, но темп работы и вправду снизился. Когда случился бум NFT, мы создали несколько цифровых арт-объектов. Вот сейчас обсуждаем новые проекты вживую.

— Группировке DOMA 25 лет, вы работаете вместе целую жизнь. С чего вы начинали?

Х.: Мы начали в 1998 году с анимации и уличного искусства, а потом стали экспериментировать с технологиями. Одна из первых работ — Колосс из опоры ЛЭП. Это самый большой арт-объект, который мы сделали.

Колосс ушел в народ, он нам уже не принадлежит. Кто-то даже выпустил приложение, в котором можно заставить его двигаться: сделать так, чтобы он рассмеялся или закрыл глаза. Он стал настолько культовым в Буэнос-Айресе, что, когда Аргентина победила на ЧМ по футболу, у нас попросили разрешение прикрепить к нему три звезды (аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира — в 1978-с, 1986-м и 2022 годах. — Прим. ред.).

— В тот момент вы находились в Аргентине?

Х.: Мне повезло, я как раз навещал родственников в Буэнос-Айресе — прилетел туда за день до финального матча и вместе со всеми пережил эту эйфорию. Это было настоящее безумие.

О.: Я смотрел чемпионат в Бразилии. У меня двоякое отношение к тому, что аргентинцы приходят в восторг от футбола.

Сорок миллионов человек объединило то, что 11 болванов погонялись за мячом и забили его в ворота. Я порадовался бы, если бы мы могли так же мирно и весело объединяться вокруг искусства, культуры или даже политики. Но нет — только футбол.

Так же было в 1986 году, когда в сборной играл Марадона, и Аргентина выиграла чемпионат в Мексике. Марадона сумел объединить аргентинцев, поэтому он стал для нас богом.

— Вернемся в 1998-й. Какой была Аргентина, когда вы решили стать художниками?

О.: DOMA — не что иное, как дитя кризиса. Мы были студентами, у нас не было ни денег, ни работы, зато были идеи, здоровье, энергия, чтобы создавать что-то новое. Мы собирались у кого-нибудь в квартире. Так возник проект DOMA — в контексте глубочайшего кризиса, не только экономического, но и социального, это вообще карма аргентинцев. Что-то подобное мы сейчас наблюдаем в России. Часть молодежи уезжает, но те, кто остается, полностью отдаются своему делу. Меня радует, что не все молодые люди кривляются в тиктоке — есть и те, кто делает крутые проекты, как команда этой биеннале. Только так и может что-то измениться — проблемы не решаются переездом в Европу.

Мы в 2001 году никуда не уезжали. И это был расцвет андеграунда. Нас никогда не удерживали деньги или работа — только удовольствие от того, что мы делаем. Мы никогда не жили за счет DOMA, вот так, чтобы сказать: я художник и живу за счет искусства. По-моему, вообще глупо так говорить. «Жить за счет искусства» — это значит зарабатывать на нем? Ты живешь искусством в процессе его создания, а не когда оно приносит тебе доход. В общем, своим происхождением мы обязаны кризису. Наверное, поэтому 25 лет спустя мы здесь.

Х.: Я думаю, в то время мы объединились не только из-за нехватки возможностей, а еще и потому что хотели изменить мир. Мы выросли во времена диктатуры (речь о последней военной диктатуре в Аргентине в 1976–1983 годах. — Прим. ред.). В детстве мама говорила мне: если видишь на улице коробку, не трогай, потому что внутри может быть бомба. Еще помню эти пугающие силуэты пропавших без вести, которые были нарисованы на стенах домов (речь о похищениях времен «грязной войны», когда тысячи людей числились пропавшими без вести. — Прим. ред.). Таким был мой первый контакт с городской средой. А потом мы ворвались в нее с нашими первыми арт-интервенциями, чтобы с помощью искусства вернуть себе улицы.

Я думаю, что у следующих поколений уже нет такой жажды перемен. У них есть соцсети с их раздуванием эго, позерством. Новый кризис, который сейчас ощущается повсеместно, дает мне небольшую надежду, что молодежь снова захочет менять мир.

О.: А я никогда особо не стремился менять мир. Я с самого начала понял, что скорее мир меня изменит. Мир такой, какой есть, от тебя зависит только то, как ты к нему адаптируешься. Хулиан с семьей перебрался в Испанию, где комфорт, бесплатное образование и медицина. У меня нет семьи, и я переехал в страну, где еще хуже, чем в Аргентине. Кризис для меня — невероятный источник вдохновения.

Художников тянет в места, где всё плохо — где мизогиния, неравенство. Именно это мотивирует там находиться и бороться с этими проблемами. Поэтому сейчас я в Бразилии, где огромная пропасть между богатыми и бедными, где расизм на всех уровнях. Я думаю, в таких местах мы нужны, чтобы менять положение вещей.

— Но ведь для самовыражения нужна свобода. У вас много смелых, нонконформистских работ, которые могли не пройти цензуру. У вас были какие-то проблемы из-за них?

О.: Мы в DOMA всегда использовали юмор, иронию, чтобы вывернуть ситуацию наизнанку. Хотя в работах мы часто критикуем общество и политику, мы не сталкивались с цензурой, разве что нам прилетал какой-нибудь абсурдный критический выпад. Мы стараемся избегать дешевых приемов, вместо этого мы задаем тему и приглашаем к дискуссии.

Я не сторонник цензуры, но если заглянуть в историю, то в самые жесткие времена создавались удивительные вещи. Я обожаю Булгакова, а ведь он писал в страшные годы голода и насилия. И эта литература появилась вопреки цензуре.

Или вспомним диктатуру в Аргентине, которая была чрезвычайно кровожадной. Тысячи молодых людей погибли, но те, что выжили, вернули себе демократию.

Х.: Нам в этом смысле повезло, у нас всегда была свобода для творчества. И, конечно, мы не оправдываем цензуру. Но мы признаем, что кризис и лишения дают пищу для искусства.

Живя в комфорте, будешь рисовать цветочки. Для [настоящего] искусства нужен надрыв.

О.: Помню, когда мы начинали делать стрит-арт, не было такого понятия, как муралы. Ты шел по улице и вдруг видел какие-то граффити, это сразу бросалось в глаза. Но посмотрите, как системе удалось это переварить: сегодня уличное искусство на свободе. Из протестного оно стало декоративным и уже не впечатляет так, как когда оно было под запретом.

Х.: Да, уличное искусство было элементом антисистемы, а превратилось в инструмент джентрификации.

О.: 25 лет назад это был протест. Сегодня власти городов сами приглашают художников рисовать муралы. Стрит-арт прошел путь героя: вот аутсайдер, который пытается создать что-то новое, его отвергают, а затем его творчество признается шедевром и поглощается социумом. Цензура — это хороший старт для того, что однажды станет общепризнанным.

— Не могу не спросить: а что вообще значит DOMA?

Х.: Когда мы создали группировку, у нас была своя мастерская по сериграфии (способ трафаретной печати. — Прим. ред.). Мы делали графику, печатали стикеры, которые потом расклеивали на улицах. И нас пригласили на какое-то событие, а у нас нет названия. Нужно было его срочно придумать. Мы написали список, и слово DOMA нам понравилось концептуально.

По-испански doma значит укрощение дикого зверя.

А потом я поделился этим со своей мамой, которая увлекается нумерологией. В нумерологии каждой букве соответствует определенная цифра. Если их сложить, получится число, которое отражает энергию в названии. Моя мама вычислила, что название нам подходит оптимально.

— Вы знаете, что значит DOMA по-русски?

Х: Дом. Да, это было безумно интересно узнать. И, видимо, неслучайно мы здесь в третий раз. За последние годы проекты с ребятами из России — одни из самых интересных.

Орило учился кино, а я графическому дизайну. Университет архитектуры, урбанистики и дизайна, где мы познакомились, — это такой латиноамериканский Баухаус, многие методы взяты оттуда. А среди преподавателей Баухауса были русские художники. Русский авангард, конструктивизм, супрематизм — это наша школа, то, что мы впитали. Так что связь с Россией — в нашей ДНК.