«Азия дала мне слух, а Европа — зрение». Интервью с поэтом Дорджи Джальджиреевым

Дорджи Джальджиреев — один из самых заметных молодых российских поэтов, лауреат премии имени Аркадия Драгомощенко (2021) и шорт-листер премии «Цикада» (2021), автор книги «Опыты и намерения» (2022). Дорджи родился в Элисте, Республика Калмыкия, где и живет по сей день. Он публиковался в различных российских и мировых литературных журналах, а его тексты переводились на английский и испанский языки. В текстах Джальджиреева калмыцкий буддизм, переплетающийся с местными верованиями, сочетается со сложным герметичным письмом и аналитическим подходом к реальности (вокруг). Ипархан обсудила с ним, как прийти к поэтическому изучению феноменов через музыку и ересиологию; почему степь — это чистый шанс природы; как Азия может дать юному поэту слух, а Европа — зрение.

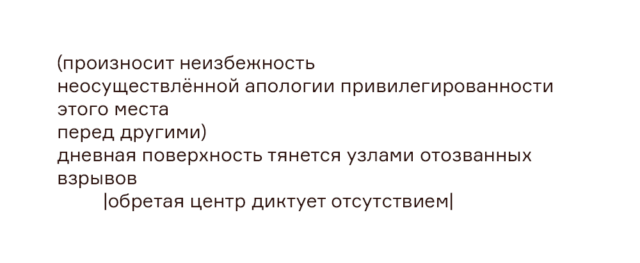

— В одном из ваших текстов есть строчка «дневная поверхность тянется узлами отозванных взрывов», которая, как кажется, хорошо характеризует ваш метод. Как бы вы могли ее прокомментировать? Подобен ли ваш опыт письма этим «отозванным взрывам»?

— Природа данной строчки основана на некоторой сенситивности, отсылающей не к ментальному ощущению себя, а к чему-то пребывающему, скажем так, извне. Все мои попытки подумать и ощутить то, на чем невозможно выстроить, казалось бы, определенный опыт, мне видятся эмоциональными.

Рай, любые возможные иные миры, прорицания в первую очередь — эмоциональны. И, как мне думается, — не статичны.

На изучении, приобщении к подобным вещам, как одна из параллелей, строится моя модель письма. Текст, из которого происходит эта строчка, произошел (как и сейчас происходит), стоит предположить, на мгновенном чувстве тотального напряжения, подобного моменту за секунду до того, как что-то непосредственно произойдет и пространство либо генерирует событие, либо идентифицирует (бывшее невозможным) возможное.

Как ни парадоксально, но я, будучи в Комарове (в рамках фестиваля «Курорт», где вручалась премия имени Аркадия Драгомощенко в 2021 году), в мимолетном разговоре со знакомой поэткой упомянул эту строчку, предположив, что если всё вокруг нас более не пожелает остаться в своей «отозванности», то, может быть, этот мир перестанет быть таковым, став чем-то иным.

— Вы сказали про премию Аркадия Драгомощенко. Это же было тогда, когда вы ее получили? Что вы почувствовали после вручения премии? Что она дала вам и что, наоборот, забрала?

— Именно. Я изначально был хорошо настроен, поскольку очень изменилась динамика моего творчества. Если мне до этого приходилось бороться с редакторами за каждую подборку из-за некоторого риска, еще на тот момент не легитимной, скажем так, поэтики, то незадолго до вручения премии многое изменилось. Я был шорт-листером, приехал из Москвы, где был на заработках, в Санкт-Петербург, а именно в Европейский университет, где должны были пройти поэтические чтения участников, предваряющие сам литературный фестиваль «Курорт», организованный Центром Вознесенского, и финальные мероприятия премии. Комарово, конечно, сказочное место. Но более меня вдохновляло то, что я встретил просто огромное количество поэт_ок, музыкантов и других творческих людей. Для меня, как для человека, у которого опыт выступлений можно было приравнять к уровню выступления в местной библиотеке в честь дня поэзии, это было сродни чуду. Так что да, я был в прекрасном настроении, постоянно общался и знакомился, получал внимание и от тех, кто знал меня (раньше только в интернете).

Я не хотел думать о том, кто мог бы получить премию, отодвигая эту мысль в долгий ящик, до момента вручения. Это вызывало во мне волнение, отчасти и раздражение, ведь когда объявили шорт-лист, я столкнулся со скептицизмом в свой адрес, это нормально, однако тогда я воспринимал всё гораздо болезненнее. Накаляло и то, что премия для меня как выходца из региона, не имеющего стойких коннектов в литературном пространстве, да и живущего в Москве у кошкиного дома на птичьих правах, являлась чуть ли не единственным шансом. Момент вручения я помню смутно, видимо, слишком переволновался, но, придя в себя, впал будто в экстатическое состояние, не столько из-за премии, сколько из-за того, что не свернул с пути, как часто раньше делал, оказалось, не зря, спустя два года приходит понимание — даже если бы не выиграл. Премия дала мне возможность поместить свою практику наравне со всеми, несомненно, признав, что мое видение заслуживает места. Факт в том, что премия открывает кризисное время, в течение которого ты терзаешься сомнениями чуть ли не постоянно, это ломает поэтический «механизм», но и выстраивает новый, дольше сидишь за письмом и работаешь с материалом намного дольше, не буду продолжать далее, подытожив: премия — это испытание, которое если непосредственно касалось раньше всех участвующих, то теперь касается и продолжается только в тебе.

— А как вы пришли к поэтическому письму? Ощущалось ли это как что-то естественное и само собой разумеющееся или, наоборот, как разрыв и раскол?

— Моим первым увлечением была музыка, я с детства слушал хип-хоп (позднее только boom bap) и даб, регги. Сам между делом импровизировал, придумывал языки и имитировал речитатив, глоссолалии, экспериментировал с голосом, а также со звучанием различных подручных вещей с целью извлечения звука.

Получается, в моем случае я сначала старался прийти к звуку, к жесту, означиванию прежде, чем прийти в буквальном смысле к практике поэтического письма.

Спустя время я начал изучение теологии, в особенности ересиологии, а также культур разных народов, их гимнопедические и обрядовые аспекты, пытался понять их видение мира, а далее пришел к изучению феноменов (в не претендующем ни на что уровне).

Сам импульс поэтической практики является и сейчас загадкой для меня, начавшись скорее спонтанно, по крайней мере, меня не разрывало и не раскалывало, а в какой-то момент, будто появившись извне, изменило меня. Я думаю, в жизни каждого пишущего человека одна из целей — отрефлексировать этот момент, а письмо — одна из выходящих из этого вещей.

— Чувствуете ли вы ответственность перед поэзией в историческом и современном планах? Что для вас важнее — быть современным, как писал Рембо, или же писать о вечных ценностях? Есть ли у этого баланс или вы выбираете третий путь?

— Я не рассматриваю свои отношения с поэзией в контексте времени, поэтому не думаю об этом. Для меня, несомненно, главное то, чтобы работа с письмом завершалась опытом, который смог бы буквально заставить человека оглядеться по сторонам, найти связи, не существующие для него ранее, может быть, и не существующие изначально, но парадоксально обретшие свое начало и, осознав это, существующие сейчас, и моя ответственность касается этого в первую очередь. А для этого, наверное, нет категорий времени. Для меня важнее — быть полезным. Если предполагать о поэзии, ее актуальности относительно моих представлений, пути, воплощающихся в постановке проблем, и т. д., то я не думаю, что когда-нибудь создадут машину для вычисления и решения задач, не имеющих решения, — парадоксальных задач, поэтому, так выражаясь, работа по решению вышеупомянутых вещей будет продолжаться без оглядки на эти категории.

— Почему вы обращаетесь именно к герметичному, сложному письму? Что дает такая практика?

— Если вспоминать становление моего письма, то я не проходил путь от более классических форм, сразу начав писать интуитивно, в более свободной, лучше сказать, не выдержанной форме. Я никогда не думал, что кто-то увидит мои тексты, поэтому мне нравилось ошибаться, своего рода это как ткать ковер, неправильный шов которого станет причиной дальнейшего уничтожения предмета, но может и изменить первоначально задуманный рисунок, порой в нетривиально лучшую сторону. Меня прельщал данный простор для решений, а когда начались публикации, в этом плане я не стал ничего менять.

Герметичность не всегда означает закрытое, изолированное, напротив, я всегда видел подобное открытым не только для экспериментов, но и для восприятий и реакций.

Как пример — изучение феноменологии звука, прошлые опыты с языком в свое время натолкнули меня на работу над фонетикой, цель которой заключалась в получении информации (содержащейся в тексте) путем интуиции/чувственности. Данный метод был важен для меня тем, что мне хотелось донести до каждого читателя некую информацию, которая каждым ощущалась по-разному.

Я вижу смысл моей практики в том, что у каждого человека — вследствие его поисков и совпадения личностных и внешних обстоятельств — вырабатывается свой уникальный опыт, который он вносит в наше общее пространство.

Смысл видится мне рудиментом поиска совершенного языка. На это меня натолкнула некоторая рефлексия, соотносимая с естественным процессом становления своего письма. Произошла смена текстоцентричной парадигмы, бытующей в моих ранних текстах, на совсем иные вещи, в качестве конкретизирующего ориентира которых имеет место быть использованным новый материализм. Работая уже с новым «ядром текстообразования», я заметил, что, если изменить ориентированность цели своей поэтики, многие категории и их роль однозначно меняются, что позволяет взглянуть по-новому и решить уже существующие вопросы.

Совершенный язык — совершённый опыт, а опыт, по-моему, всегда совершается, он растекается в потенциальностях и неисчерпаем.

— Критики любят выстраивать для поэтов свою спекулятивную генеалогию — насколько те координаты, в которые вас помещали, вам кажутся адекватными? Чувствуете ли вы за собой некоторую последовательную традицию?

— Забавно, что это в некоторой степени стало проблематичным, но я слышал, что меня помещали в общий генеалогический контекст вместе с Михаилом Ереминым и Аркадием Драгомощенко и даже территориально — с Хлебниковым (мой земляк). Думаю, если это поможет людям как-то приобщиться и усвоить контекст моего воспроизводства опыта — я не против. Я думаю, что невозможно быть абсолютно самобытным автором. Так что в какой-то степени и признаю, разумеется. Меня выделяли также в контексте аналитической поэзии. С последним я больше согласен, так как действительно уделяю внимание некоторой аналитике, феноменологии, аффектациям.

— Первое, с чем как будто бы сталкивается любой рецензент ваших текстов, — это необходимость определить как-то вашу так называемую калмыцкость. Что вы думаете на этот счет?

— Да, я часто замечал это. Раньше меня это немного задевало, а потом я понял, что это естественный способ «переварить» мой опыт и реакцию, которая из него исходит. Однако для определения любой «-ости» надо в какой-то степени к ней приобщаться, хотя бы поверхностно, поэтому в некотором плане я вижу в этом плюс. Чтобы определить мою «калмыцкость», надо узнать о культуре калмыцкого народа, и мне, чтобы определить чью-то «-ость», надо узнать о культуре искомого народа, — это взаимообогащение, новый опыт, который должен быть без предрассудков, без доминирования одной культуры над другой. Отдельно следует сказать, что я благодарен моей земле тем, что я существую и имею честь ее представлять на разнообразных событиях и площадках.

— С другой стороны, Дмитрий Сотников и Александр Уланов в рецензиях на вашу книгу указывают на сильное влияние европейской традиции письма и по-разному отмечают соотношение калмыцкой и общеевропейской оптики. А как вы можете прокомментировать этот момент? Что вам дает обращение к европейской традиции и что неевропейское вы привносите в свои тексты?

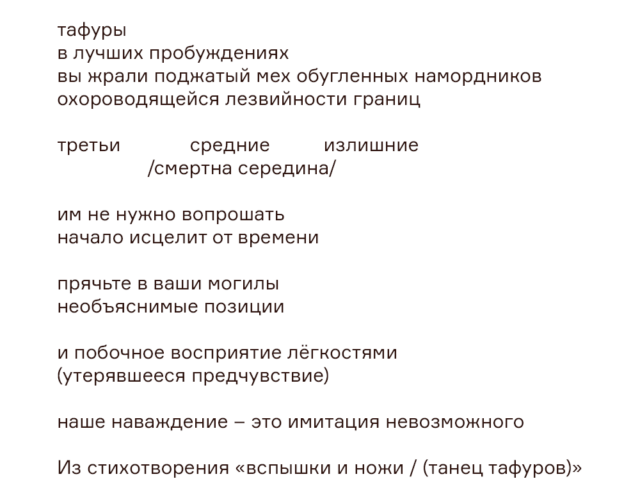

— Несомненно, нельзя отрицать сильное влияние европейской традиции, как и неевропейской, в моем письме. Еще в детстве наткнувшись на огромнейший пласт античной литературы, я с головой окунулся в наследие Овидия, Лукреция, Катулла, Горация и Пиндара. К слову, тогда я обладал заиканием, но, поразившись чистоте и волшебству того языка, я начал впервые читать вслух и постепенно стал говорить без данной особенности. Такая вот история, подтверждающая влияние европейской традиции. Я видел Европу не как землю императоров и их империй, триумфов и прогресса, а как землю откровений, греческих ребетов (контрабандистов), продающих ожерелья из предутренней росы, бенанданти — дерущихся ветвями фенхеля и ракитника против злой силы, тафуров — в тот момент, когда король тафуров услышал от Петра Пустынника, что справиться с голодом можно и с помощью мертвых сарацин. Maquis.

Сознательно изучать восточную литературу я стал позже, но этот опыт стал для меня действительно сакральным, поскольку я намечал непосредственные связи с собой, с культурой народа и места, в котором я вырос и живу сейчас. Стоит упомянуть, что калмыцкая культура довольно-таки эклектична, соединяет в себе европейское и азиатское, и я не мыслю себя без этого.

Азия дала мне слух, а Европа — зрение.

— Продолжим разговор об исследованиях ваших стихов. Многие видят в ваших стихах феноменологию восприятия пространства, в том числе калмыцких степей. Какое пространство вам ближе — степи с их бесконечным горизонтом или города с их динамикой и урбанистическим пейзажем?

— Пожалуй, пространство чуть ли не главный аспект моего творчества. Меня не только занимает его потенциальность («возможность — способ коммуникации пространства», «связь кинетичность равновесия») в качестве рассмотрения, но и как один из инструментов в моих поисках постантропоцентричной оптики, в которой пространство является не только неживым антуражем, но включает в себя такие вещи, как сознание растений, возобновляемая энергетика, оптические явления и т. д. Большой проблемой является и то, как мы все знаем, что происходит негативное влияние со стороны капитализма и неолиберализма на такие феномены, как, например, используемые на войнах дроны (которые часто терроризируют гражданское население во всевозможных конфликтах) или камеры распознавания лиц, что уже по умолчанию является посягательством на человеческую личность и достоинство.

Большая часть моей жизни происходила в черте города, что непосредственно на границе со степью. Поэтому и степь мне ближе.

Степь — чистый шанс природы, то место, от которого издревле не знали, что ожидать, и сейчас это место хранит сюрпризы.

Прототип миражирующего пространства — это, за редкими исключениями, всё-таки степь. Однако я не умаляю городской ландшафт. Урбанистика — великая наука.

— В книге «Феноменология чужого» Йен Богост исследует, как одни объекты воспринимают другие, обращаясь как к феномену метафоры, так и к примерам из поэзии метареализма, который вы в других интервью называли одним из источников своего письма. Так вот. Выражается ли в ваших стихах такая позиция в исследовании восприятия не только субъекта, но и объектов, воспринимающих друг друга? Близки ли вам так называемые плоские онтологии?

— Да, в моем письме рассматривается вопрос не столько восприятия человеком различных феноменов, происходящих от взаимоотношения (взаимореакций) объектов, для меня важна такая стратегия выстраивания, где взаимодействие объектов было бы максимально неантропоцентричным, и мне кажется, это отличная перспектива для того, чтобы сделать поэзию генератором вероятного/невозможного опыта (помимо всего иного, что делает ее ценной), не ограничиваясь одной метафорой в качестве инструмента, но и продуцируя другие, не менее интересные методы.

— Если отвлечься от чистой метафизики и вернуться к разговору о деколониальности. Алексей Масалов в сопроводительном письме на премию Аркадия Драгомощенко говорит о близости вам постанархизма Хакима Бея. Можете как-то прокомментировать ваши взаимоотношения с анархистскими теориями или практиками?

— Борьба с иерархически выстроенными пространствами в литературе, культурной и этнической маргинализацией, ксенофобией и прочими пещерными вещами является одной из составляющих того, чем я хочу быть полезен. С сожалением стоит упомянуть и то, что стала болезненной и тема апроприации деколониальности в литературе лицами, которые к этому не имеют отношения, используя это лишь в своих целях, не относящихся к тому, чтобы сделать мир лучше.

У меня был определенный отрезок жизни, в котором присутствовал и прямой опыт участия в различного рода акциях за права рабочих, отстаивание национальных языков и идентичностей, также, разумеется, «Еда вместо бомб», куда же без этого. Я тогда жил в другом городе, и, поступив в университет (впоследствии не доучившись), я попал в замечательное окружение молодых и крутых ребят-анархистов, которые, видя, что у меня нет никакого политического бэкграунда, помогали мне изучить базу. Во время всего этого я и старался участвовать в вышеуказанных мероприятиях. К сожалению, так и не вышло попробовать, а в будущем найти себя в антикапиталистических и в социально-экологических движениях. Я испытал огромное влияние основополагающей идеи социальной экологии Мюррея Букчина, которая в краткой и упрощенной форме говорит нам о том, что почти все наши современные экологические проблемы происходят из укоренившихся социальных, а также о методах прямой муниципальной демократии. Я очень ценю того же Хакима Бея с его ВАЗ (временными автономными зонами), потому что у ВАЗ всегда есть возможность превратиться в постоянную. Может быть, и мы сможем повторить нечто наподобие автономного киберпространства (хотя Бей ненавидел интернет) со своим альтернативным искусством и культурой середины 1980-х — середины 1990-х годов, влияние на это может оказать и современная поэзия, благодаря которой, может быть, мы в будущем сможем вернуть себе данное пространство.

Если говорить о связи поэзии и эмансипаторной мысли, к примеру, соотнеся поэзию и представляемую (условно) медиальность или коммуникацию, первая непосредственно кажется мне методом рефлексии (как и тела, которые она создает) и возможной единицей разрешения представленного в пользу будущего поля интермедиальности/интеркоммуникации.

Что, собственно, послужит в качестве сопротивления производству технокогнитивного капитализма, на чем и строится моя поэтическая практика, о чем, кстати, тоже говорил Алексей Масалов.

— Немного разбавим градус теории и поговорим о вашей личной жизни. На вашей презентации в Элисте собралось много родственников. Что для вас значит семья? Поддерживает ли она вас на таком непростом (во всех смыслах) пути в русскоязычной поэзии?

— Семья играет в моей жизни огромную роль. Может быть, мне повезло, но, несмотря на кажущуюся мне враждебность внешнего мира поздних 1990-х и ранних нулевых, семья была для меня совершенно иным миром, можно сказать, убежищем. Открытие мира, обучение, преодоление своих личностных проблем, прощение и еще раз прощение — заслуга моей семьи, которой я безмерно благодарен. Касательно поэтического пути: семья достаточно спокойно это воспринимает и поддерживает, оставив кажущуюся трагичность лишь как предлог для шутливой и доброй иронии.

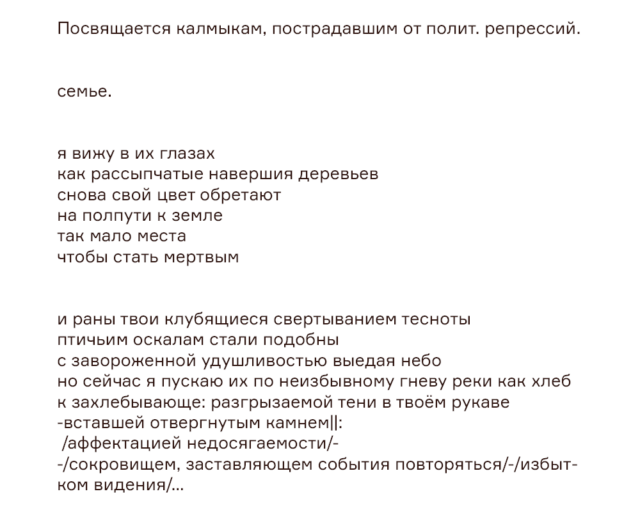

— Получается, что ваше посвящение «калмыкам, пострадавшим от политических репрессий» — это еще и семейная история? Важна ли для ваших стихов память о национальном прошлом?

— Несомненно, депортация калмыцкого народа, происходившая с 1943 по 1956 год, унесла огромное количество калмыков, затронув буквально каждую калмыцкую семью, исключением не стала и моя. Ведь речь идет об огромных человеческих потерях, которые составили более половины всего населения, что еще долго будет отзываться отголосками страшной трагедии, поскольку был нанесен непоправимый урон культуре, языку и осколкам укоренившегося быта, который к тому времени уже был нарушен коллективизацией.

Мы не сможем продолжить развивать нашу культуру и идентичность, не проговаривая травму, оставленную после данного преступления и не делая нужных выводов. Если я живу сейчас и разделяю все радости и тяготы моего народа, то я обязан сохранять память о прошедших событиях, а главное — не допускать даже никаких намеков на возможные повторения подобных вещей. Это и есть основная причина того, почему для моих стихов так важно рефлексировать те события и запечатлевать это в текстах.

— Получается, что ваши стихи строятся на сложном соединении личного, теоретического и политического. Важно ли вам, чтобы все эти линии письма были восприняты адекватно и не ограничивались «причислением» вас к какой-либо страте? Каков ваш идеальный читатель в таком случае?

— Думаю, да, важно, поэтому я всегда стараюсь подчеркивать свою позицию, когда мне удается высказаться, а если в частном порядке — выйти на связь с теми людьми или институциями, которые хотят прояснить какие-то моменты, вызвавшие у них вопросы или сомнения. У меня нет никаких ожиданий от моих читателей, ведь случалось так, что имели возможность прочесть мои тексты совершенно разные люди, были разные разговоры, что меня и радует, поскольку я рос, если можно выразиться, в литературной изоляции. Приходилось самому получать доступ к информации, поэтому я очень рад, когда выдается возможность делиться с кем-то. Для меня важно не замыкаться на одном поле, то есть не допускать проявлений «тусовочности» в литературе, иерархичности, а прикладывать усилия для того, чтобы преодолевать контекстную монополизацию у метрополий, осуществлять коммуникацию и интеграцию с обеих сторон (метрополии — регионы), помогая авторам из регионов высказаться, а авторам и читателям из метрополий — читать и обогащать свой опыт посредством открытий и дальнейшего обоюдного общения.

— Вы говорите, что для вас важно не замыкаться в одном поле. Как тогда вы выстраиваете такую широкую коммуникацию? Чувствуете ли вы себя сейчас частью каких-то сообществ/групп? Литературных или какого-то более широкого формата?

— В моем понимании любая коммуникация в литературном пространстве первоначально основана на решении любых возможных поставленных проблем, создании эгалитарного сообщества. Однако на данный момент многие литературные институции, даже поколенческие, воспроизводят иерархию и элитизм. В моем случае одна из проблематик нашего круга единомышленников, в который, как мне видится, входят поэт_ки и критик_ессы: Алексей Масалов, Максим Хатов, Давид Чанидзе, Максим Дремов, Катя Вахрамеева, Катя Сим, Анна Писманик, Оли Цве и многие другие, заключается в изменении данного положения вещей, самой инфраструктуры поэтического поля. Как пример, мы регулярно проводим «Красные чтения» — это поэтические чтения неконвенциональных поэт_ок, вырученные средства от которых идут на благотворительность. Особенно для меня важно участвовать в различного рода мероприятиях и фестивалях непосредственно за пределами метрополии, где я могу высказать свою позицию, познакомиться с автор_ками, так или иначе поучаствовать в развитии местной поэзии. Я считаю, что вышеупомянутые меры, заключающиеся в поэтических путешествиях по регионам, — самые верные и полезные на данное время.

— Как обстоят, по-вашему, дела с литературным сообществом в Элисте? Есть ли у вас там круг единомышленн_иц? Что стоит развивать в калмыцкой актуальной литературе?

— К сожалению, ситуация с поэзией в Калмыкии довольно-таки грустная, я думаю, это связано с оттоком населения, в особенности молодого, многие креативные ребята уезжают из-за безработицы, самореализации и иных обстоятельств. Поэт_ок предпенсионного или уже пенсионного возраста (еще советского) у нас достаточно, в основном все мероприятия происходят с их участием. Молодых поэтов мало, а мероприятий с их участием еще меньше, многие бросают свое дело или пишут в стол, не в состоянии выбраться из литературного вакуума. Однако мы не унываем и стараемся проводить по мере сил поэтические вечера, квартирники, преодолевать многие существующие разногласия и строить крепкое сообщество, чтобы избавиться от старых просодий и выйти в общее поле, чтобы внести общероссийский вклад в развитие поэзии. По крайней мере, надо начать с построения сообщества.

— В завершение разговора. Мы знаем, что начинающие поэт_ки часто обращаются к традиционным, часто основанным на школьной программе, способам письма. Что бы вы посоветовали начинающим автор_кам, особенно в регионах, где сложно с новостями из мира неконвенциональной поэзии?

— Часто думаю о том, что стоит за моими чувствами и силой, намерением, в результате которых и из-за чего отчасти я и пишу. В некоторой степени отследить помогает усталость. Усталость от работы, от тщетных попыток письма, от неудач и даже от жизни. Я думаю, наиболее важные процессы внутри человека происходят, когда он ищет причину своих сил. Потому что трудности и лишения перебарываются, но, как правило, не оканчиваясь — забирают все воспоминания, эмоции, «должен и обязан», за которыми, как тебе казалось, закреплялись сила и чувственность. И в момент определенного «исчезания» закрепления всего этого понимаешь: осталось что-то.

Сила и чувственность, которые уже глубже личности, которые, вполне возможно, тянутся из бесчисленных фрактальных мириад других миров, даже из уже упомянутых рая или ада, позволяя тебе жить дальше несмотря ни на что, но уже с другим взглядом.

И ночь озарится огнем, наконец становится близким то, что позволяет всему живому расти к небесам. Не отчаяние ли это?

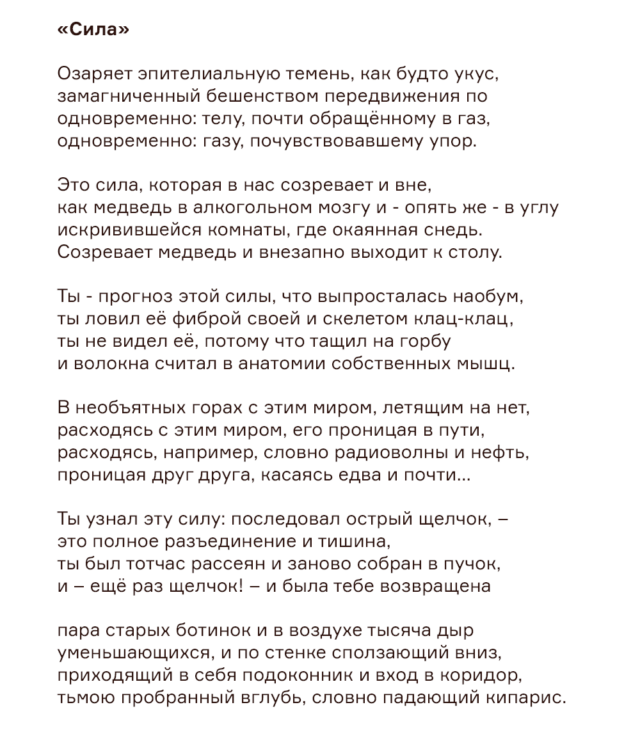

Наиболее созвучно с моим ответом стихотворение А. Парщикова «Сила», считаю, что это неотъемлемая его часть.