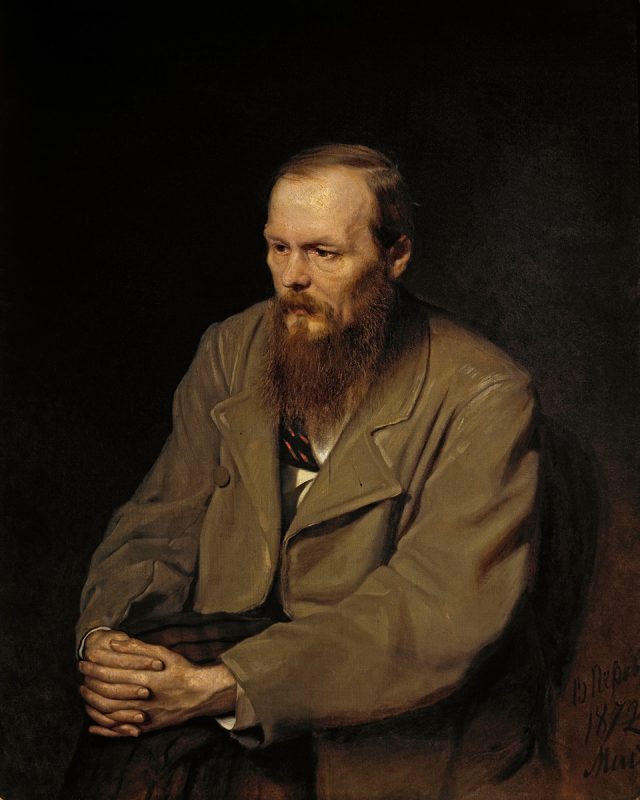

Обман и самообман среди самозванцев и грез. Федор Гиренок — о «Двойнике» Достоевского

Яков Петрович Голядкин мечется по Петербургу, встречая своего двойника. Какие два типа социальности отражают два Якова Петровича? И причем тут сон и явь? Размышляет Федор Гиренок.

С чего начинается петербургская поэма Достоевского «Двойник»? Она начинается с обнаружения фундаментальной раздвоенности человеческого существования на сон и явь. Эта раздвоенность проникает в неязыковую область сущего и касается магии цвета, звука и запаха. Токи этого различения проходят через каждого человека, минуя его сознание. Навстречу ему из глубин сознания устремляются речевые потоки знаков. Они парадоксальным образом встречаются.

Поэма начинается с описания того, как титулярный советник Яков Петрович Голядкин проснулся. Что мы делаем, когда засыпаем? Мы преодолеваем ультрапарадоксальную ситуацию, то есть проходим через бессмыслицу абсурда ночи, чтобы заснуть. Что мы делаем, когда просыпаемся? Мы вновь преодолеваем абсурд, чтобы проснуться в бессмыслицу дня. Два раза в день мы, как и Голядкин, сталкиваемся с абсурдом. И так же, как титулярный советник, мы думаем, что между двумя абсурдами лежит позитивная реальность тел и социальных сил, законам которых мы подчиняемся.

Но это иллюзия. Человек живет не в хронотопе, а в галлюценозе. Он исток наших аффективных токов, нашего несовпадения с собой. А это значит, что все мы сообщены с самой себя раскрывающей сущностью очевидного.

Откуда же берутся наши двойники, из какой очевидности? Достоевский говорит, что они появляются не из четырех материальных стихий, придуманных греками. Они возникают из иллюзивной материи.

Сон

Вернемся к Голядкину, сон которого был долгим. Он, по словам Достоевского, «очнулся», то есть преодолел, наконец, ультрапарадоксальную ситуацию в мире, хотя еще не понимал, «проснулся ли он, или все еще спит, наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или — продолжение его беспорядочных сонных грез».

В животном мире нет деления на сон и явь. В нем есть законы сцепления тел и сил. Человек живет в мире чувств, ощущений и образов, и он не может отличить объект своих грез от явлений наяву. Нет у нас никакого закона сцепления грез. Человек живет по логике сновидений, чтобы проснуться и жить по логике дневных видений окружающих его слов.

Так живет и Голядкин, чувства которого постепенно для него прояснились.

Что это значит? Это значит только то, что на него знакомо взглянули зелено-грязноватые стены, а также комод красного дерева, стол, окрашенный красной краской, стулья под красное дерево, и, наконец, на него посмотрел петербургский «серый, осенний день, мутный и грязный», как стены его маленькой комнаты. Это была его геометрическая очевидность.

День был настолько мутным, что «господин Голядкин, — пишет Достоевский, — никаким образом уже не мог более сомневаться, что он находится не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, Шестилавочной улице, в четвертом этаже весьма большого капитального дома, в собственной квартире своей».

Соединить цвет и слово, не обращаясь к предмету, нельзя, равно как соединить пространство и время в действии еще никому не удавалось. Каким образом Голядкин по мутному, грязному дню мог узнать Петербург? Или, например, возьмем слово «скользкий». Что оно обозначает? Качество вещи или человеческое качество, пространство или время? Можно ли сказать, что свойство вещи стало носителем свойств человека? Дорога скользкая. На ней лед. Это понятно. А если я скажу, что чьи-то мысли скользкие? Это очевидно? Нет. Понятно, что все мысли скользкие. Они могут быть опасны для нас, как лед на дороге. С ними можно голову разбить. Но почему не могут быть опасными чувства? Почему чувство любви нельзя назвать скользким? Полюбил титулярный советник дочь генерала. Можно назвать его чувство скользким? Нет. Потому что любовь самоочевидна, а мысль неочевидна, она связана со словом, которое всегда условно. Чувство опасно? Нет.

Пространство не испытывает нужды во времени, а время — в пространстве.

Скрипит сапог, а не время. Из протяженных субстанций нельзя вывести время. Потому что нельзя вывести из того, что есть, то, чего нет. Пространство и время странным образом пересекаются в существовании человека, заставляя нас мыслить его двойственным образом.

Как это показывает Достоевский в поэме? Он делит цвета на две части. С одной стороны — красное, с другой стороны — зелено-грязное, серое, осеннее, мутное. Между ними лежит тень присутствия слова «грязный». Цвет сам по себе не существует. Он возникает в точке его восприятия. «Грязный» из этой точки, как, впрочем, и слова «скользкий», «липкий», «мутный», «серый». В них объективируется мироощущение человека. При этом индивидуальные галлюцинации человека составляют только первый уровень объективации того, что принадлежит галлюценозу. Второй уровень связан с коллективными галлюцинациями, которые сами себя воспроизводят в головах людей и составляют предрассудки, необходимые для совместной жизни людей. Поэтому знаниями нельзя изменить сознание. Невозможно помыслить жизнь человека в обществе, не помыслив, например, незыблемость различия между титулярным советником и статским советником. Фундаментальность социальных видимостей сказывается даже на восприятии предметов.

Комод красного дерева отличается от дощатого стула, окрашенного красной краской. Одно красное — настоящее, дорогое, натуральное дерево. Другое — стул из осины. То есть нечто сделанное под красное дерево, ненастоящее, дешевое. Или клеенка красного цвета с зелеными цветочками. Вещи в комнате Голядкина непреднамеренно раздвоены. Клеенка и стул — это социальный низ. Комод — это верх. Душевные устремления Голядкина направлены снизу к социальному вверху. Но что такое «социальное»? Вот в чем вопрос и проблема для Достоевского.

Социальное

Для Голядкина материя социального ощущается при его проникновении на бал. Бал — это не просто место встречи множества людей. Это встреча людей, ранжированных не по личным качествам, но по социальным качествам. В этом разрыве и состоит проблема социального. Решается она посредством осознания, что каждый должен знать свое социальное место. Кто не соблюдает социальный порядок, тот подлежит осуждению.

В «Двойнике» Достоевский поставил под вопрос тот тип социальности, в котором иерархия социальных качеств никак не связана с достоинством личных свойств человека. Социальное — просто условность. Общество — не естественное состояние человека. Кто-то в обществе становится титулярным советником, кто-то коллежским. А кто-то, как Олсуфий Иванович, отец Клары, даже генералом. Но почему титулярный советник стоит в уголке за шкафом, а коллежский — танцует на бале? Титулярный советник влюбился в дочь статского советника. Что же здесь противоестественного? Голядкин может, как человек, войти на бал. Ведь нет таких законов природы, которые бы это запрещали. И Голядкин вошел. Решился. Но это его решение не было признано другими.

Появление двойника

После бала униженный Голядкин в бреду, в высшей степени нервозности бежит сам от себя по Петербургу и достигает Фонтанки. Опирается на перила и смотрит на мутную черную воду. «Дело сделано, кончено, скреплено и подписано; что ж ему?..». Ему остается только одно: не быть, самоупраздниться, то есть прыгнуть в воду, утопиться.

«Вдруг... вдруг он вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону».

Голядкин был спасен. Кто его спас?

«С неизъяснимым беспокойством начал он озираться кругом; но никого не было, ничего не случилось особенного... ему показалось, что кто-то сейчас, сию минуту, стоял здесь, около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной...».

Ему почудилось. Он сам спас себя. Вернее, его двойник, тот, кому он дал существование в своем воображении. И это существование перестало быть нереальным предикатом. Голядкину показалось. В момент кажимости нет никакого различия между «стоял рядом» и «показалось, что стоял рядом». Суть дела состоит не в том, что Голядкин был подслеповат, близорук и на расстоянии двадцати шагов ничего не видел. Тем более что еще падал снег. «Минута была невыносимо неприятная». Дело в том, что он отпрыгнул на два шага и побежал домой. Он бежал вместе со своим спасителем, ночным приятелем. «Ночной приятель его был не кто иной, как он сам». Одним словом, его копия. Ничего, думал Голядкин, это чести ничьей не марает.

Зеркала

Затем тьма прошла. Обнаружились зеркала, из глубин которых, минуя субъективность воображения, появлялся двойник.

То, что Голядкин полагал в качестве зеркала, неожиданно предъявляло себя как дверь, в которой стоял его двойник.

И наоборот. Но появлялся этот двойник не так, как появлялся образ в зеркале у Лакана. У Лакана в зеркале был не тот, кто смотрит, а кто-то другой, для себя чужой. У Достоевского в зеркале появлялся сам Голядкин со всеми своими чувствами и привычками. Конечно, можно разбить зеркало, но так вряд ли удастся избавить себя от двойника. Галлюцинации твоего двойника рождаются в тебе.

Голядкин решил устроить общую жизнь со своим двойником. Ему даже пришла в голову мысль о том, чтобы его двойник в половине платил за квартиру и стол. Испугавшись, что это его может как-то скомпрометировать, он отказался от нее.

«Мы идем разными дорогами», — говорил Голядкин вслух.

В чем же Достоевский видит это отличие?

Достоевский о совершенно подобном

Голядкин отличается от двойника тем, что у него есть место в мире. У всякого есть собственное место, рассуждает Голядкин, и нельзя вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими. Иметь место в мире — это не то же самое, что занимать место в социальной структуре. Структура кажется вечной. В ней может занимать место и подлец, и честный человек. Достоевский сомневается в ее вневременности. Он требует ее замены. Вот Голядкин — честный человек, а его подобие — подлец. Его продвигают по службе, Голядкина изгоняют. Почему? Потому что иметь место в мире — означает быть в себе, то есть иметь внутренний мир, в котором показывает себя очевидное, само собой понятное. Для своего понимания оно не требует какого-то особого языка, ибо само собой понятное не существует, а дано вместе с языком его понимания. Чем оригинал отличается от копии, Голядкин от двойника? Тем, что заурядный Голядкин экзистенциально связан с галлюценозом очевидного. Эту очевидность не искажает присутствие знаков языка. Она предваряет появление языка и саму возможность социального общежития.

Голядкин может решиться на поступок. Может изменить свою жизнь, бросить свой угол и пойти на бал.

Его двойник живет вне себя. Это абсолютно социальный человек. Он живет в стихии языка. Для него слова — это пустые знаки. Он лицемер и лизоблюд. Копия потому и копия, что она вне связи с галлюценозом, то есть почвой существования в человеке человеческого. Он не умеет грезить. Им утрачена связь с самоочевидным. Но в обществе лживый двойник считается подлинным, а правдивый Голядкин поддельным. Двойник, по выражению Достоевского, «растоптал в грязь Голядкина».

В чем состоит катастрофа социальной жизни? В том, что в ней всё ненастоящее, в ней всё не на своем месте. Жить в современном обществе означает уже быть сумасшедшим. В нем ценятся слова, которые потеряли связь с само собой понятным. Язык стал пустым языком, на котором говорят анонимные другие. Философия «другого» Достоевского — это не философия Бахтина. У Достоевского другой — это подобие человека, но не человек. Все другие, — говорит Голядкин, — стремятся «насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни».

Достоевский в 10-й главе «Двойника» пишет:

«Не помня себя, в стыде и в отчаянии бросился погибший и совершенно справедливый Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы не вынесло; но с каждым шагом его, с каждым ударом его ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному и отвратительному развращенностию сердца — господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим, и длинной цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убежать от совершенно подобных... народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных, — так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными...».

Делезианцы, читая эти слова, будут говорить о множественности бессознательного, о том, что в повести Достоевского двойников много. И каждый новый не является повторением старого. Смысл совершенного подобия Достоевского отменяет это мнение, ибо указывает на одно и то же «страшной бездны» многих.

Общество возникает не потому, что какая-то группа людей решила жить вместе. Оно возникает в тот момент, когда кто-то в нем занимает не свое место.

Есть два пути, два типа социальности. Один путь предполагает, что быть человеком означает быть вне пределов себя и симулировать. Другой — предполагает, что быть человеком означает быть в пределах себя и грезить.

Первый путь рациональный. Второй мистический. Рациональный основан на обмане. Мистический — на самообмане. Кто, согласно Достоевскому, двойник? Тот, кто полагает свою жизнь вне себя и симулирует, отказываясь от бытия в себе. Общество современного вида — это общество симулянтов, или, как говорит Достоевский, самозванцев. Идеал самозванцев — Гришка Отрепьев. Слова Достоевского о том, что «Отрепьевы в нашем веке невозможны», указывают на кризис социального общества и на интерес к общине как альтернативному типу социальности.

Белинский

Литературный критик Белинский в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1846 года» написал о «Двойнике» Достоевского:

«Фантастическое в наше время может иметь место только в домах для умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов».