Выходи из комнаты: пешеходные маршруты по Петербургу Бродского и Довлатова

При всем несходстве творчества их биографии удивительно похожи. Почти ровесники, они жили в каком-то километре друг от друга, бывали в одних и тех же местах, водили дружбу с одними и теми же людьми. Обоих не печатали на родине. Обоих против воли выдворили из страны. Оба, несмотря на это, всегда открещивались от роли «жертв режима». Оба обосновались в Нью-Йорке и печатались (наконец-то печатались!) в одних редакциях. К обоим признание на родине пришло уже после смерти — зато такое, что сегодня сложно найти авторов популярнее.

И еще — ни у Бродского, ни у Довлатова пока нет музея в родном городе. Впрочем, ни один музей не смог бы рассказать о них столько, сколько сам город: нужно лишь знать, на что смотреть.

Маршрут 1. Иосиф Бродский

«Полторы комнаты» в Доме Мурузи

Литейный пр., 24

Огромный, занимающий целый квартал Дом Мурузи, пышно декорированный в мавританском стиле, вошел в историю русской литературы задолго до рождения Бродского. Здесь квартировали Александр Александрович Пушкин (старший сын «нашего всего») и Николай Лесков. Здесь почти четверть века жили Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, а их квартира была главным салоном петербургского символизма. Здесь работала литературная студия под руководством Николая Гумилева, а позже — Петроградское отделение Союза поэтов с Блоком во главе.

После революции Дом Мурузи уплотнили: роскошные квартиры с анфиладами комнат «порезали» на коммуналки. Один из таких «отрезков» в 1950-х и достался семье Бродских: 40-метровое помещение в три окна с балконом, где большая часть была отделена от меньшей двумя огромными, богато украшенными арками (отсюда и название «полторы комнаты»).

Семье Бродских повезло, их коммуналка по ленинградским меркам оказалась совсем крошечной: всего четыре семьи, 11 человек (как писал позже сам поэт, в среднем в коммуналках в те годы жили от 25 до 50 человек, а в некоторых — до ста). Да и соседи, по словам Бродского, были симпатичными людьми и, «за исключением одной, не были доносчиками — неплохое для коммуналки соотношение».

Была только одна проблема: Иосиф, как и всякий живущий с родителями молодой человек, остро нуждался в личном пространстве. А заложить арки кирпичами или зашить досками, чтобы превратить полторы комнаты в полноценные две, было нельзя: за незаконными перепланировками тщательно следил управдом, да и соседи не дремали.

Поэтому Бродский сам отгородил себе «кабинет» с помощью трех шкафов, самодельных книжных полок и сложенных сверху чемоданов. Он вспоминал, что «суммарный результат походил на баррикаду; за ней, однако, Гаврош чувствовал себя в безопасности, и некая Марина могла обнажить не только бюст».

Для шумоизоляции использовались проигрыватель и пластинки Баха.

В «полутора комнатах» Бродский прожил большую часть своей ленинградской жизни — до самой эмиграции в 1972-м. В последние двадцать лет здесь пытаются открыть музей поэта, но дело движется медленно. Государство отстранилось от участия, расселять коммуналку и выкупать комнаты жильцов пришлось на деньги меценатов, причем жильцы бесстыдно взвинчивали цены. Последняя из соседок и вовсе отказалась уезжать — что еще на несколько лет затормозило процесс.

Впрочем, есть надежда, что в этом году музей всё-таки откроют: это планировали сделать 24 мая, в день 80-летия Бродского, да помешала самоизоляция. (Пока же можно зайти в Музей Ахматовой на Литейном, 53: там в одной из комнат воссоздан кабинет Бродского из его американского дома.)

Школы Бродского

ул. Кирочная, 8, Соляной пер., 12, ул. Моховая, 19

Поблизости от Дома Мурузи находятся и школы Бродского: в общей сложности он сменил пять, пока в 15 лет, не окончив даже восьмого класса, не завязал с образованием окончательно. При всех блестящих способностях Бродского со школой у него сразу не заладилось. Вот, к примеру, характеристика, которую выдал ему классный руководитель после четвертого класса: «Мальчик упрямый, настойчивый, ленивый. Домашние задания выполняет плохо, а то и совсем не выполняет, грубый, на уроках шалит. Тетради неряшливые, с надписями и рисунками. Способный, может быть отличником, но не старается».

Дальше дело пошло еще хуже: в седьмом классе Иосифа оставили на второй год из-за четырех двоек в годовой ведомости. Самое смешное, что одна из них была по английскому — тому самому языку, на котором он через двадцать лет будет читать лекции в американских университетах, а еще через десять — Нобелевскую речь.

Его отношение к учебе отлично характеризует случай, рассказанный подругой Ольгой Бродович. Однажды на уроке кто-то передал Бродскому записку: в книжном магазине на Литейном «дают» новый роман Джеймса Олдриджа. Он встал и пошел в магазин — даже не дожидаясь конца урока. Возмущенный учитель прокричал ему вслед, чтобы назавтра он без родителей не возвращался, и тогда Иосиф впервые подумал: а зачем, собственно, вообще возвращаться?

Школы им тоже не слишком гордятся: ни на одной из них сегодня нет никаких опознавательных знаков, намекающих, что здесь учился будущий нобелевский лауреат. Зато в прошлом году имя Бродского присвоили гимназии в Архангельске (в деревне Норенская Архангельской области он отбывал ссылку «за тунеядство»). По месту ссылки его, похоже, ценят больше, чем на родине: там и музей открыли, и районную библиотеку назвали в его честь, и даже на здании вокзала повесили мемориальную табличку.

Кинотеатр «Спартак»

ул. Кирочная, 8В

По соседству с первой школой Бродского можно увидеть Анненкирхе — лютеранскую церковь Святой Анны. До революции это был один из крупнейших лютеранских приходов Петербурга: в числе прихожан, кстати, были Карл Брюллов и Карл Фаберже. В советское время церковь переоборудовали в кинотеатр «Спартак», куда маленький Иосиф любил сбегать после (а то и вместо) уроков.

В «Спартаке» показывали трофейные кинокартины, и именно здесь он впервые увидел фильм «Дорога на эшафот». Красавица Сара Леандер в роли Марии Стюарт стала его музой на всю жизнь: впоследствии он посвятил ей «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», где с нежностью вспоминал и «...„Спартак“, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе».

В 1990-е здание успело побыть рок-клубом (на сцене, у бывшего алтаря, играли «Гражданская оборона» и «Ленинград»), сняться в фильме «Брат» (в музыкальном магазине во дворе кирхи герой Бодрова покупает диски) и пережить пожар, едва его не уничтоживший.

Теперь там снова церковь и одновременно арт-площадка: параллельно с богослужениями в Анненкирхе проводят выставки современного искусства, концерты, театральные постановки и перформансы.

Дзержинский районный суд

ул. Восстания, 38

Знаменитый «суд над тунеядцем Бродским» прошел в начале 1964 года, но фактически кампания против поэта началась в конце 1963-го, с опубликованной в газете «Вечерний Ленинград» статьи «Окололитературный трутень». Текст был феноменален по своей нелепости и количеству ошибок: к возрасту Бродского добавили три года (26 вместо 23), ему приписали дружбу с людьми, которых он в глаза не видел, и даже стихотворные цитаты, призванные продемонстрировать «смесь декадентщины, модернизма и обыкновенной тарабарщины» (так авторы оценили стихи Бродского), принадлежали не ему, а поэту Дмитрию Бобышеву.

И тунеядцем Бродский, конечно, не был. Да, за последние несколько лет он сменил в общей сложности 13 мест работы (успел побыть и кочегаром в бане, и матросом на маяке, и даже помощником прозектора в морге) — но ничего преступного, согласно советским законам, в частой смене работ не было. К тому же тогда он уже занимался поэтическими переводами: некоторые были опубликованы, на другие заключены договоры с издательствами. Но всё это было неважно.

13 февраля 1964 года Бродского арестовали прямо на улице, а через пять дней в Дзержинском районном суде состоялось первое заседание. То самое, которое благодаря записям журналистки Фриды Вигдоровой вошло в историю («А кто признал, что вы — поэт, кто причислил вас к поэтам?» — «А кто причислил меня к роду человеческому?»).

После суда Бродского направили на медицинское освидетельствование: три следующих недели он был заперт в психиатрической больнице на Пряжке.

Сейчас по адресу Восстания, 38, по-прежнему работает Дзержинский районный суд, а в нем — тот самый зал № 9, где слушали дело Бродского. Жаль, что и здесь нет мемориальной таблички: это было бы символично.

Клуб 15-го ремонтно-строительного управления

наб. Фонтанки, 22

Для второго судебного заседания понадобился зал побольше — его решили провести как открытый показательный процесс. Формально присутствовать могли все желающие; на деле две трети зала заполнили специально привезенными рабочими, которые видели Бродского впервые в жизни, но были настроены соответствующим образом. Впервые в жизни видели Бродского и все шесть свидетелей обвинения: каждый из них начал свое выступление с того, что лично с Бродским не знаком, стихов его не читал, а сведения о нем почерпнул из той самой статьи в «Вечернем Ленинграде».

И хотя адвокат Зоя Николаевна Топорова с документами в руках доказала, что на доходы Бродского вполне можно прожить, а вызванные ею свидетели защиты (специалисты в области поэтического перевода доцент Педагогического института им. А. И. Герцена Е. Эткинд и научный сотрудник В. Адмони, а также поэтесса Н. Грудинина) аргументированно объяснили, что Бродский — талантливый поэт-переводчик, его осудили на максимально возможное по этой статье наказание: «Выселить из Ленинграда в специально отведенную местность сроком на пять лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения».

Слова Бродского «Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою Родину» зал встретил дружным смехом.

Вместо пяти лет ссылка продлилась полтора года: за Бродского вступились видные деятели искусства, а главное, записи из зала суда разошлись в самиздате и попали на Запад. Там их стали печатать влиятельные СМИ (BBC даже сделала радиоспектакль!), и стало ясно, что эта история может испортить отношения с лояльными к советской власти «левыми» западными писателями. Бродского выпустили и несколько лет не трогали — до мая 1972 года, когда его вдруг вызвали в ОВИР и в ультимативной форме предложили уехать, дав на сборы две недели.

Дом М.Б.

ул. Глинки, 15

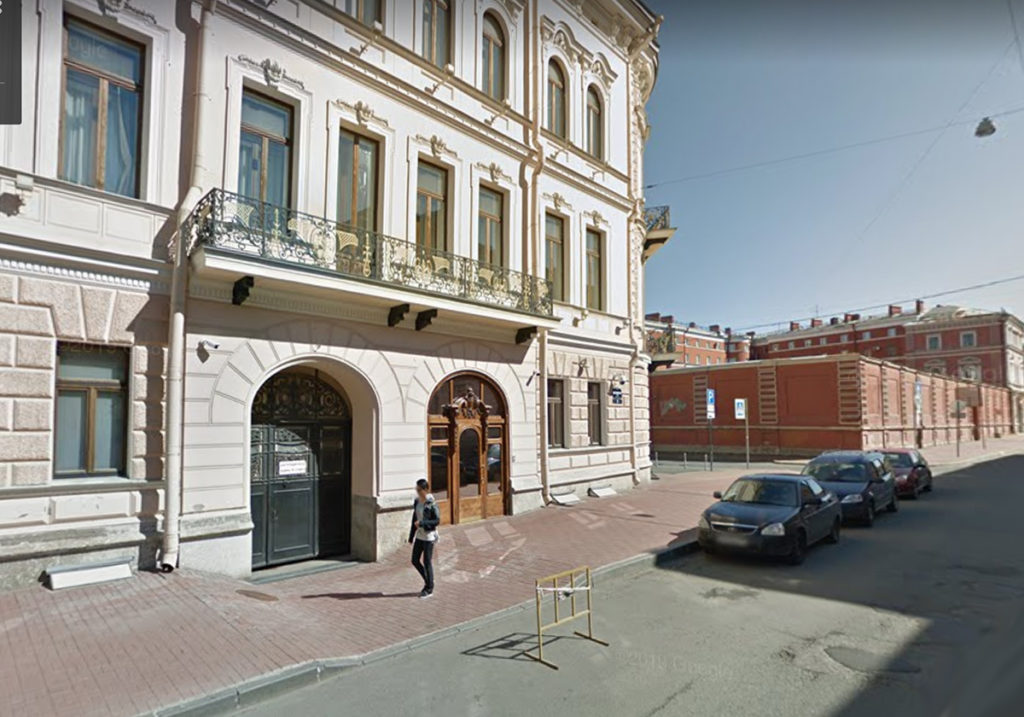

В этом доме у Мариинского театра, известном как особняк Бенуа, жила Марина Басманова — главная любовь Бродского. Любовь его к Марине ничто не могло поколебать: ни двойное предательство (накануне ареста Иосифа, уже в разгар травли, Марина оставила его ради его же друга, поэта Дмитрия Бобышева), ни суд, ни ссылка, ни эмиграция. Шли годы, один необременительный роман Бродского сменялся другим, а он по-прежнему добавлял к каждому своему любовному стихотворению посвящение «М.Б.».

Марина Басманова провела в особняке Бенуа практически всю жизнь: сначала с родителями, потом с их с Бродским общим сыном (которого она записала под своей фамилией и воспитывала в одиночку — ни выйти за Иосифа замуж, ни уехать с ним в эмиграцию она так и не согласилась), потом одна.

Она и сейчас там живет — и, кажется, единственная из окружения Бродского не написала о нем ни строчки мемуаров и не дала ни одного интервью, как ее ни осаждали журналисты.

Маршрут 2. Сергей Довлатов

Первая квартира

ул. Рубинштейна, 23

Дом № 23 по Рубинштейна — роскошное здание с курдонером, построенное в 1911 году по заказу Петербургской купеческой управы. Правда, во времена Довлатова роскошь осталась разве что снаружи: изнутри дом был разделен на густонаселенные коммуналки. В одной из таких коммуналок у Довлатовых было две комнаты окнами во двор; кроме них в квартире постоянно жили еще 6–7 семей.

«Наша квартира вряд ли была типичной, — вспоминал Довлатов в повести „Наши“. — Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали (хотя ручаться трудно)».

В этой квартире Довлатов прожил с 1944-го по 1975 год — дольше, чем где бы то ни было еще. В 2007 году на фасаде появилась мемориальная табличка (от властей), потом граффити с «Ундервудом» (от поклонников), а четыре года назад на тротуаре установили памятник писателю. Рядом — целых два бара имени Довлатова: один называется «Компромисс», другой — «Встретились-поговорили».

(А если прогуляться в сторону Пяти углов, то можно обнаружить даже сквер имени Довлатова: он находится по адресу Загородный пр., 15–17.)

Школа № 206

наб. Фонтанки, 62

В здании школы, где учился Сережа Довлатов (тогда еще Мечик, по фамилии отца), до революции размещалось Петровское торгово-коммерческое училище, и в довлатовские времена оно еще сохраняло остатки былого лоска: «Амфитеатры аудиторий, роскошная библиотека, какие-то старинные приборы в кабинете физики, заспиртованные зародыши в кабинете естествознания», — вспоминал окончивший ту же школу чуть раньше поэт Евгений Рейн. Школа вообще была богата на знаменитых выпускников: в разное время здесь учились актер Аркадий Райкин, писатель Иван Ефремов и один из создателей советской атомной бомбы Яков Зельдович.

Это, впрочем, не значит, что школа была элитной: шпаны в ней тоже хватало.

Тот же Рейн рассказывал, что «школа находилась на территории банды некоего Швейка, семнадцатилетнего уголовника. Ему когда-то отрезало трамваем ногу, и на всю школу наводил ужас одинокий сапог, торчащий из-под пальто. В моем классе учились двое из его банды».

«Семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря, — пишет уже Довлатов в „Чемодане“. — Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника ограбил железнодорожный вагон-ресторан. Бывший авиамоделист Летяго изнасиловал глухонемую...»

Сам Сережа Мечик был интеллигентным ребенком, но и он не чуждался нонконформизма. «Когда к концу вечера учителя уезжали домой и дежурить оставались только старшеклассники, — цитируют Лев и Софья Лурье Михаила Гордина в книге «Ленинград Довлатова», — он проникал в радиорубку и вместо разрешенных вальсов и танго запускал в эфир запретный американский джаз. Следствием каждый раз была публичная головомойка. В большом зале выстраивали линейкой все старшие классы, из рядов выкликали Сережу и минут 15 растолковывали, что «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Впрочем, по сравнению со своим двоюродным братом Борисом Довлатовым, который стал легендой школы № 206 после того, как помочился из окна на ее директора, Сережа вел себя вполне невинно.

Дом Евгения Рейна

Щербаков пер., 8

Друг Довлатова, поэт Евгений Рейн в 1960-х занимал комнату практически напротив дома № 23, и это было очень удобно. «Сережа приходил ко мне почти ежеутренне, — вспоминает Рейн, — выходил гулять с фокстерьером Глашей прямо в тапочках на босу ногу (даже в осеннее время), добывал пару бутылок пива и появлялся в моей комнате. При этом Глашу неизменно нес под мышкой».

«Слеза социализма»

ул. Рубинштейна, 7

Этот дом, который резко контрастирует с нарядной исторической застройкой улицы Рубинштейна, формально назывался «Дом-коммуна инженеров и писателей», а неофициально — за невзрачный внешний вид и несуразную планировку — «Слеза социализма». Построенный в конце 1920-х в лучших традициях конструктивизма, дом-коммуна должен был стать образцом «нового жилья для нового советского человека».

Молодые пайщики в порыве борьбы со «старым бытом» с энтузиазмом отказались от индивидуальных кухонь, ванных и прихожих в пользу общего гардероба, столовой и душевых на этаже — но, въехав, очень быстро осознали, что жить в таких условиях чудовищно неудобно. Говорят, даже Киров однажды заметил, что «Слезу социализма» нужно поместить под стеклянный колпак: во-первых, чтоб не развалилась, а во-вторых, чтобы при коммунизме знали, как не надо строить.

В «Слезе социализма» жила любимая тетка Довлатова, Маргарита Степановна — или Мара, как звали ее в семье. Начав карьеру с должности корректора, она через несколько лет стала старшим редактором издательства «Советский писатель». Мара редактировала Тынянова, Зощенко, Германа и Алексея Толстого, была знакома со всем пишущим Ленинградом, и именно ей Довлатов во многом обязан и интересом к литературе, и трепетным отношением к русскому языку.

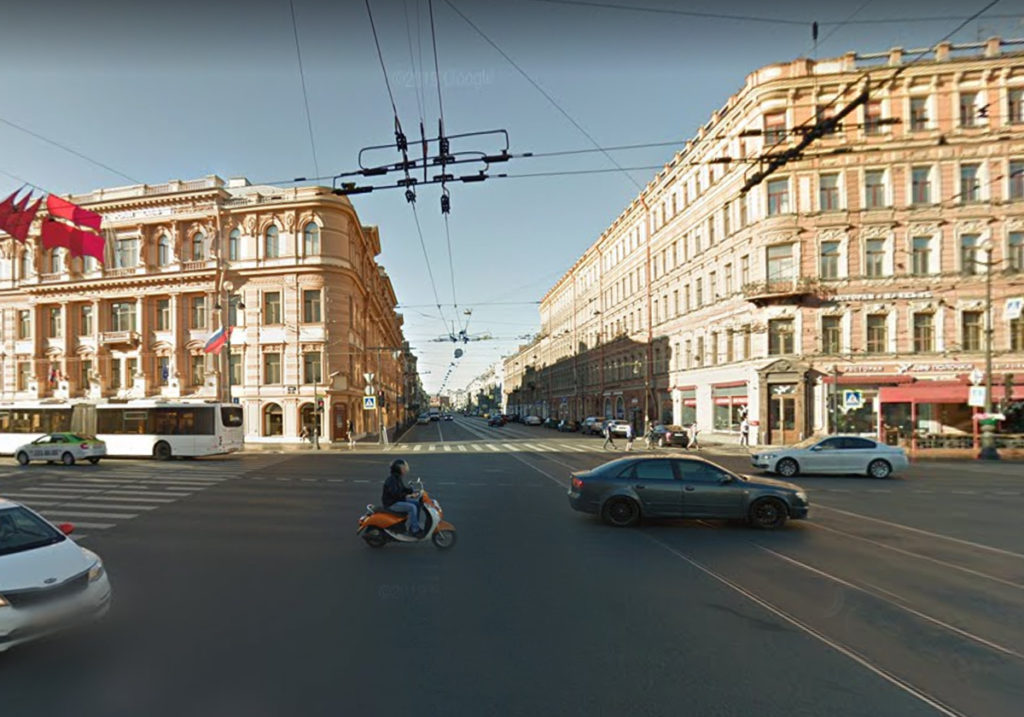

Перекресток Невского и Литейного

Остановку общественного транспорта на этом перекрестке первая жена Довлатова Ася Пекуровская описывает как своего рода его кабинет: «Этот угол служил для обитателей Питера одновременно и Таймс-Сквер, и Бродвеем, и Уолл-Стрит. Здесь Сережа принимал знакомых, занимал в долг, расплачивался с долгами, перезанимал, готовился к экзаменам, сдавал их, высматривал красивых девушек, узнавал литературные новинки, сочинял стихи — в общем, проводил свой день в согласии со служебным распорядком всякого преуспевающего заведения».

«Дом книги»

Невский пр., 28

На шестом этаже Дома Зингера (там, где сейчас офис «ВКонтакте») располагалось то самое издательство «Советский писатель», где работала Мара Довлатова. Именно там она в конце 1950-х организовала молодежное литературное объединение «Молодой Ленинград».

ЛИТО во время оттепели появлялись как грибы после дождя: при вузах, газетах, издательствах. Но самым перспективным считалось именно ЛИТО при «Советском писателе»: там занимались Александр Володин, Валентин Пикуль, Андрей Битов, а в ежегодном альманахе дебютировало, наверное, большинство ленинградских шестидесятников.

Сам Довлатов был всего на нескольких заседаниях «Молодого Ленинграда», но именно здесь произошло судьбоносное, как сам он говорил, событие: руководитель объединения Израиль Меттер однажды сказал ему, «что я с некоторым правом взялся за перо, что из меня может выработаться профессиональный литератор, что жизненные неурядицы, связанные с этим, не имеют абсолютно никакого значения и что литература — лучшее дело, которому можно себя посвятить».

Дом писателей им. Маяковского

ул. Шпалерная, 18

Дом писателей располагался в бывшем Шереметевском дворце — с историческими интерьерами, парадными лестницами, прекрасной библиотекой и рестораном. Простым смертным сюда было не попасть: допускались только члены Союза писателей и их гости.

Здесь, в Красной гостиной, произошло первое выступление Довлатова: в декабре 1967-го он прочел несколько своих рассказов на вечере секции молодых прозаиков. Всем присутствующим рассказы очень понравились, их хвалили, и казалось — это начало официальной литературной карьеры. Но, по злой иронии, всего через месяц с официальной карьерой было покончено — причем случилось это в том же самом здании.

30 января 1968 года здесь прошел вечер творческой молодежи Ленинграда. Событие имело бешеный успех: зал был набит битком, в программе — самые перспективные молодые писатели Ленинграда, читал новые стихи уже вернувшийся из ссылки Бродский. Довлатов выступил триумфально: когда он читал рассказ «Чирков и Берендеев», публика буквально рыдала от смеха.

А на следующий день трое литераторов написали донос в трех экземплярах — в ЦК КПСС, обкомы партии и комсомола.

Вечер в Доме писателей, по их версии, оказался «хорошо подготовленным сионистским художественным митингом». Про Довлатова писали отдельно: «Чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов». Власти отреагировали мгновенно: организаторов вечера сняли с должностей, а Довлатову путь в официальную литературу отныне был заказан.

Последняя квартира

ул. Рубинштейна, 22

В 1974 году матери и жене Довлатова удалось обменять две комнаты в коммуналке на двухкомнатную квартиру — по соседству, во флигеле дома № 22 на той же улице Рубинштейна. Дом только что подвергся капремонту, в результате которого коммуналки разбили на маленькие, но отдельные квартиры.

В феврале 1978 года жена Довлатова вместе с дочерью эмигрировали в США. Он тяжело переживал их отъезд, но сам ехать отказывался: был убежден, что писатель в чужой языковой среде обречен погибнуть («На чужом языке мы теряем 80% своей личности»).

Но ему, как и Бродскому, не оставили выбора. После того как несколько его рассказов напечатали за рубежом, с ним отказались сотрудничать все ленинградские газеты. Работать было негде. Под предлогом тунеядства им начала интересоваться милиция.

Развязка наступила быстро: под надуманным предлогом его арестовали на 15 суток. «...меня поколотили среди бела дня в милиции, — рассказывал Довлатов в письме Тамаре Зибуновой. — Дали подписать бумагу, что я оказывал „злостное сопротивление“, чего не было и в помине. <...> Эта бумага с моей подписью (если они захотят) — 191 статья, до 5 лет. После чего меня вызвали и отечески спросили: чего не едешь. Я сказал — нет вызова. Да и не решил еще. Они сказали, не надо вызова. Пишите, мол, хочу соединиться в Риме с женой. Я говорю: нас развели в 1971 году. <...> Они говорят: ваш развод — формальность. А мы не формалисты».

Намек был более чем понятен. 24 августа 1978 года Довлатов вместе с матерью и фокстерьером Глашей сел в самолет, направлявшийся в Вену, — как за шесть лет до этого Бродский.

Оба так никогда и не вернулись. Причем если у Довлатова и не было такой возможности (он умер в 1990-м, до распада СССР — и за несколько дней до того, как на родине была подписана в печать его первая книга), то с Бродским всё сложнее. В 1980-х он умолял советское правительство, чтобы ему позволили приехать на похороны родителей — оба раза ему отказали. В 1990-х, наоборот, стали зазывать сами и даже присвоили звание почетного гражданина Петербурга, но Бродский уже не хотел ехать. «Лучшая часть меня уже там — мои стихи», — вежливо отказался он.