Постгуманизм, средневековая чума и поющие кактусы. Альтернативный и бодрый гид по наркоискусству

Как современный арт-мир подсел на деньги фармацевтической наркоимперии? Связана ли наскальная живопись с галлюциногенным трансом? Как опиум повлиял на романтиков и сюрреалистов, а растение-паразит спорынья — на хиппи и средневековых мастеров? «Нож» представляет историю наркоискусства от кроманьонцев до паблик-арта.

Меценаты на героине

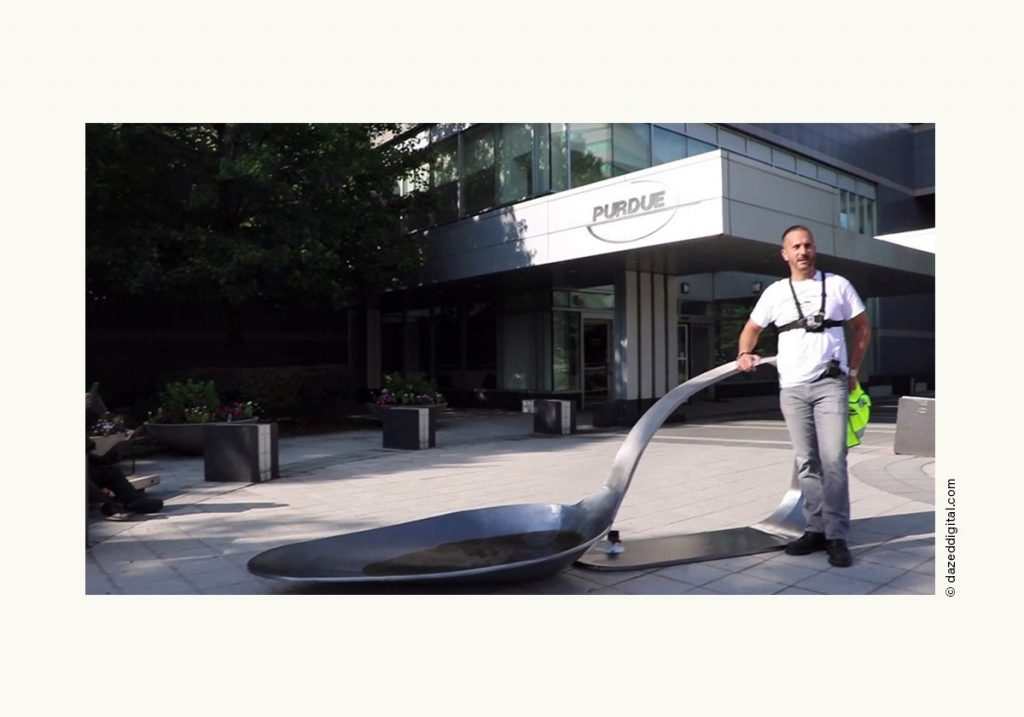

Искусство и наркотики пересекаются в поле нашего зрения регулярно: 22 июня 2018 года художник Доминик Эспосито и галерист Фернандо Альварес установили 800-килограммовую героиновую ложку у штаба фармацевтов Purdue в США.

Акция Эспосито и Альвареса — вовсе не шок-реклама их выставки Opioid: Express Yourself. Огромная копия ложки, в которой наркозависимые подогревают дозу, чтобы осадить примеси, — политический жест.

С 1990 года в США разгорается опиоидный кризис, который по масштабам сравним с российской эпидемией ВИЧ. Как и наши отечественные проблемы, на государственном уровне он замалчивается или решается вяло. Каждый год от передозировок в США умирает 60 тысяч человек. Две трети смертей связаны с героином, морфином и другими опиатами.

Американские врачи выписывают обезболивающие к месту и не к месту: боль часто становится поводом сменить врача или страховую компанию, а это — потеря денег. Самый известный анальгетик — оксиконтин, который и выпускает Purdue Pharma. С легального обезболивания люди пересаживаются на уличные наркотики, уже десяток лет владельцам Purdue выписывают штрафы за фальсификацию в рекламе и на публичных лекциях, даже за подкупы врачей. Но Эспосито и Альварес выступали за тюремное заключение владельцев компании — семьи Сэклеров.

Чудовищная ирония этой и еще нескольких художественных реакций на героиновый кризис состоит в том, что Purdue пришла в мир совриска раньше, чем художники оказались у дверей их штаба. The Sackler Center of Arts & Education в Музее Гуггенхайма, Serpentine Sackler Gallery в Лондоне, The Sackler Wing в Лувре, Sackler Courtyard в Victoria & Albert Museum — «Медичи нашего времени», как прозвали Сэклеров, добрую часть заработка на опиоидной лихорадке они пускали на спонсирование лучших музеев мира. Музеи не отказывались.

Лотофаги, этномикологи и нейроученые

Глубина проникновения Сэклеров в мир совриска шокирует. Но наркозависимость искусства началась гораздо раньше — тысяч эдак на десять лет.

На границе XIX и XX веков западные ученые заинтересовались шаманскими ритуалами в своих колониях. Они проводили месяцы и годы внутри племенных сообществ, чтобы описать их социальную структуру и быт. Но одно было ясно сразу: мистические просветления приходили не только благодаря техникам или особым навыкам жрецов. Важнее были психоактивные вещества.

Американские индейцы называют своего бога Пейотлем, по имени «волшебного» кактуса. Полинезийцы жуют перечное растение кава, малазийцы предпочитают родственный бетель.

Мирза вывел электрический сигнал, который обеспечивает идеальные световые условия для роста трех пейотлей в центре скульптуры, на динамик. Аналогичные скульптуры он построил вокруг красного мухомора, который распространен среди сибирских шаманов, псилоцибе кубинской и прочих энтеогенов. Подробнее о работе Мирзы можно прочитать здесь: об инсталляции “äää”, о выставке Entheogens.

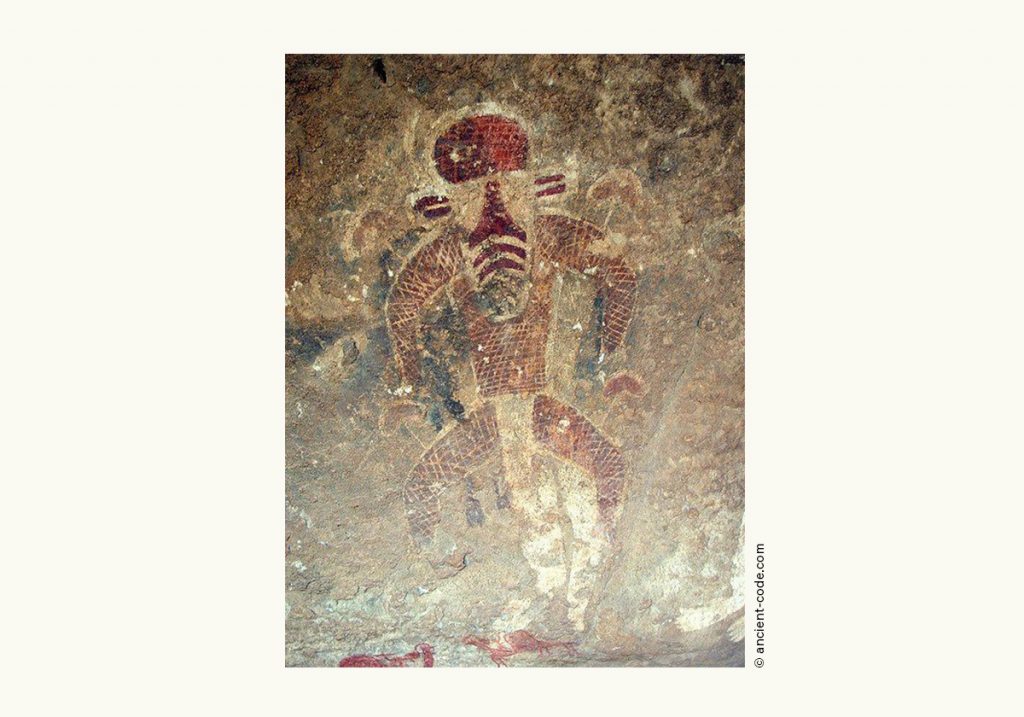

Судя по открытиям археологов (точнее, этномикологов — ученых, которые одержимы исследованием грибов как культурных символов), наркоцеремонии превратились в тему для искусства много тысяч лет назад. Исследователи даже обнаружили в Сахаре фрагменты наскальной живописи, которые напоминают волшебные грибы.

Самое древнее из этих изображений создано между VI и IX тысячелетием до н. э. Оно представляет собой некую кентаврическую сущность: к очертаниям гриба добавлены пчелиный хобот и оленьи рога. Стойка и вовсе напоминает человеческую. На другой скале изображен танец таких же человекоподобных грибов, на третьей гриб выступает в роли жертвоприношения.

Однако чаще таких галлюциногенных рисунков в первобытном искусстве встречаются абстрактные паттерны. На скалах по всему миру ученые обнаруживают спирали, узоры из точек и линий, концентрические круги — что-то, напоминающее психоделический арт.

Пять лет назад исследователи из Токийского университета предположили, что поэтика всего первобытного искусства сформировалась под влиянием психоактивных веществ.

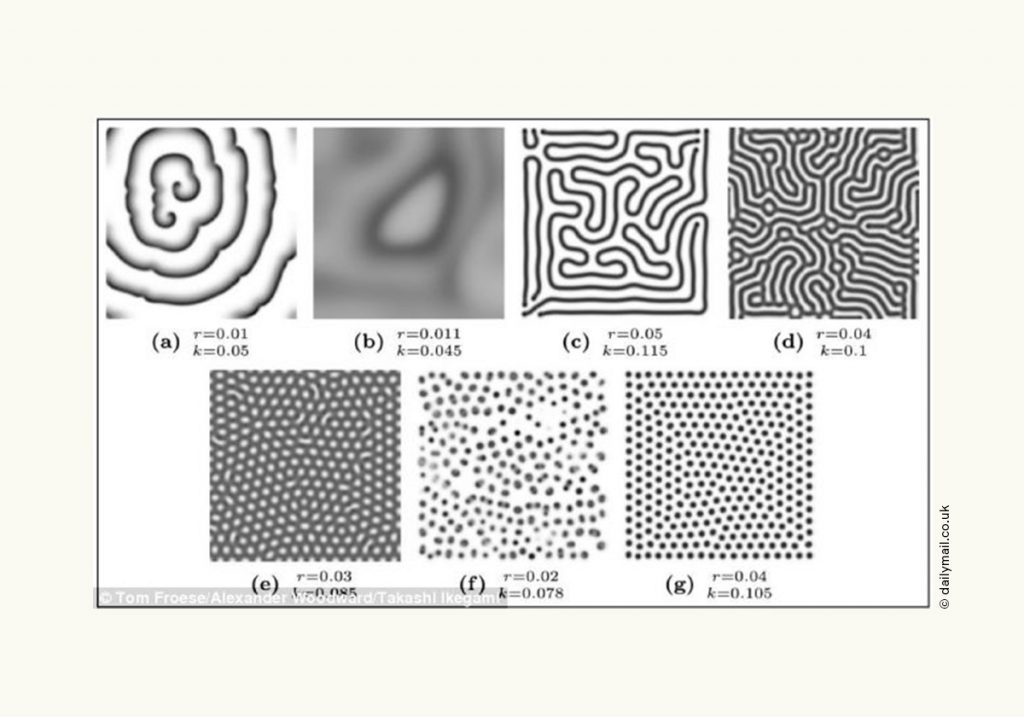

Цепочка токийской мысли начинается с так называемых нестабильностей Тьюринга.

Алан Тьюринг, создатель классического теста искусственного интеллекта и взломщик военного шифра времен WW2 «Энигма», применял математический аппарат и к исследованиям природы — как будто жил не в середине XX века, а в ультрасовременности.

Одно из главных биооткрытий Тьюринга — механизм, в соответствии с которым формируются рисунки на шкурах животных. Ученый представил математическое описание системы из двух химических реагентов — двух цветов, например черного и белого. Из его уравнений следовало, что вывод системы из равновесия ведет к ее поляризации. Цвета не смешиваются в серый окрас, а формируют узоры.

В 1970-е ученые Уилсон и Коуэн применили эту модель к человеческому мозгу. По их теории, появление наркотика выводит систему возбуждающих и подавляющих нейронов из равновесия и поляризует ее. Формируются паттерны из нейронов, которые затем проецируются в визуальную кору.

Иначе говоря, под веществами человек буквально смотрит внутрь своего мозга.

Но почему первобытным людям было так важно зарисовать эти паттерны? Почему именно эти? Токийцы предлагают два объяснения.

В первую очередь, эти паттерны химически устойчивы. Они сохраняются на нейронном уровне, даже когда наркотик уже выведен из системы. Стимулы из внешнего мира не могут давать такой эффект. Во-вторых, употребление веществ чаще всего было частью шаманских ритуалов. Принадлежность к сакральной сфере, вероятно, увеличивала культурную значимость наркотических видений.

Постколониалисты против ориенталистов

Токийская версия пока остается только гипотезой. Однако шаманские церемонии все чаще проникают в мир современного искусства — со всем причитающимся наркотическим содержанием.

Лиза Рейхана. In Pursuit of Venus. 2015

Одни художники только изображают шаманизм — как, например, Лиза Рейхана из народа маори (Новая Зеландия). В видеоинсталляции In Pursuit of Venus она собрала несколько важнейших полинезийских традиций, в том числе и церемонию кава.

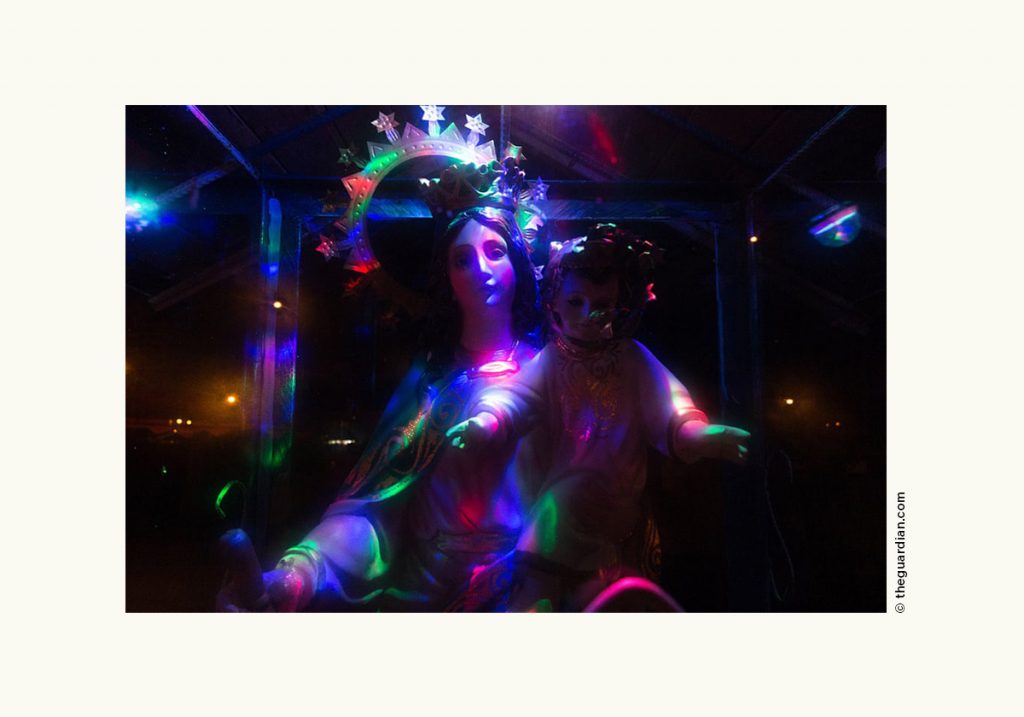

Другие действуют смелее. Бразилец Эрнесто Нето привез в Шаманский павильон на 57-й Венецианской биеннале целую делегацию от народности хуни куин. Они совершали над посетителями целительные обряды, используя аяуаску — растительный сбор, который легален в Южной Америке и притягивает все больше туристов (но уже стала причиной обвинительного приговора в отношении российского туриста, решившего привезти бутылочку напитка с аяуаской на родину).

Эрнесто Нето. A Sacred Place. 2017

Перформанс Нето критики сравнили с «просмотром кулинарного шоу вместо реальной трапезы» и обвинили в туристическом взгляде на локальную традицию. В мире совриска, который стремится к разнообразию и равноправию, экзотические перформансы всегда провоцируют сомнения. Если художник или художница сами происходят из той культуры, которую представляют, это вызывает скорее одобрение. Но заимствование элементов из чужих традиций часто вырывает их из родного контекста и обесценивает, превращая в материал для вживления в западный контекст.

Еще в XIX веке доминирование Запада никого не смущало. Однако оно выражалось не только в военном насилии, выкачивании экономических ресурсов или рабстве. Восток также превратился в симулякр глубинной мудрости и завораживающей экзотики. Одной из практик, которые очаровали западных интеллектуалов, было употребление непривычных наркотиков.

Путешествуя по колонизированной Африке, французы пробовали местные конопляные смеси. Психиатра Жака Моро де Тура опыт впечатлил так, что в 1840-е годы он открыл в Париже «Клуб гашишистов». К нему вскоре присоединились Дюма, Нерваль, Готье, Бодлер. Иногда заходили Бальзак, Гюго и Делакруа.

Готье описывал собрания клуба так:

Гостей при длинных бородах и восточных кинжалах встречал «Доктор Х» в турецком халате и с тюрбаном на голове. Затем все переходили в зал, дорого оформленный в восточном стиле, и проводили наркотическую церемонию.

Эстетику «гашишистов» можно представить по картинам Делакруа — одного из самых ярких представителей европейского ориентализма.

Британцы между тем засматривались на азиатов, а не на африканцев. В Индии, которая к XVIII веку окончательно превратилась в британскую колонию, расцветала опиумная культура. Ее и заимствовали английские художники — даже раньше, чем французы оценили каннабис.

В 1820-е годы в Британии формировался романтизм, одна из первых реакций на все возраставшую рассудочность западного общества. Опиум казался неплохим способом освободиться от культурных стереотипов. Вместе с тем чудовищные последствия его употребления помогали создать идеальный образ мрачного героя-одиночки.

Ключевым жизнетворческим текстом опиумного романтизма стала «Исповедь англичанина, принимающего опиум» Томаса де Квинси. Параллельно Сэмюэл Кольридж, Роберт Саути и другие поэты «Озерной школы» пытались изобрести язык, который точно описывал бы наркотические состояния.

В визуальное искусство опиум проник чуть позже, в начале XX века. Зато по-настоящему глубоко.

Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Хуан Грис — все они регулярно собирались на «опиумные ночи» в парижском общежитии «Бато-Лавуар».

Пикассо, как пишут биографы, наркотик помогал расслабиться, но работал он в трезвом состоянии. Модильяни, напротив, редко мог писать без помощи опиума. Для сюрреалистов, в чей салон у Андре Массона перетекли эти сходки к 1920-м годам, наркотический транс был способом освободить бессознательное и практиковать автоматическое письмо.

Сальвадор Дали говорил: «Я не использую наркотики. Я и есть наркотик».

Босх и хиппи

Следующий всплеск наркоискусства случился в 1960-е годы. Альберт Хофман к тому моменту 20 лет как синтезировал ЛСД из алкалоида спорыньи, Олдос Хаксли написал эссе «Двери восприятия», в котором восхвалял мескалин, а поэты-битники придумали свои вечеринки-«кислотные тесты».

Максимального масштаба психоделическая революция достигла к 1967 году. Больше ста тысяч хиппи собрались тогда в Сан-Франциско на «лето любви». Несколько месяцев они не покидали улицы, выступая против вьетнамской войны, за свободную любовь и за легализацию уже запрещенного тогда ЛСД.

Художественной программой хиппи была в первую очередь эстетизация повседневности. Обложки для рок-альбомов, рекламные постеры к фестивалям, световые шоу на концертах — вот где формировалась психоделическая визуальность.

Неоновые фракталы, цветы причудливых форм и калейдоскопические узоры не просто знакомили публику с видениями под ЛСД. Они также оказались привлекательной альтернативой официальным черно-белым медиа. Не только политическая повестка и музыкальные новации, но и яркая реклама притягивала толпы на психоделические фестивали.

К 1970-м годам обнаружилось, что ЛСД-эстетика оказалась даже слишком привлекательной. Психоделия утекла из контркультуры в мейнстрим: на футболки и сувениры, заставки рабочих столов и таблоиды, в музыкальные клипы и ироничный поп-арт Энди Уорхола.

Сегодня это даже вызывает скепсис. Пока Европа массово ностальгирует по свободному духу галлюциногенных 1960-х, как Россия романтизирует интеллигентские, отдельные критики смотрят на ту эпоху трезвее. Вот, например, из рецензии на выставку Summer of Love, проведенную ливерпульским Tate вместе с нью-йоркским Whitney: «Самое белое, самое гетеронормативное, самое консервативное шоу. <...> Сувенирная лавка».

Kota Yamaji. あなくろノイズ («Анахроничный шум»)

Пьер Хюи. L’Expédition Scintillante. 2002

Психоделическая эстетика повлияла и на галерейное искусство. Узнаваемый визуальный передоз можно обнаружить в современных инсталляциях — от комнат-мухоморов Яёи Кусамы до томных световых шоу Пьера Хюи, которые одними художественными средствами погружают зрителя в транс.

Оп-арт в те же 1960-е исследовал оптические иллюзии с помощью ярких геометричных композиций. Одного расположения цветов хватало, чтобы произвести похожий на фестивальный постер эффект.

Отзвуки наркоискусства можно найти и в эпохе Возрождения. Судя по исследованию искусствоведа Лоринды Диксон, религиозные видения, которые изображали средневековые художники, возникали под влиянием того самого алкалоида спорыньи.

В Европе того времени кроме бубонной чумы бушевал эрготизм. Эпидемия, которая получила название по латинскому обозначению спорыньи (ergot), вспыхивала как минимум 40 раз между IX и XVI веками и каждый раз уносила десятки тысяч жизней.

Первым описанием эрготических симптомов считается фрагмент из жития святого Антония:

...И когда не могут обольстить сеpдце явным и нечистым сластолюбием, тогда снова [демоны] нападают иным обpазом и стаpаются уже устpашить мечтательными пpивидениями, пpетвоpяясь в pазные виды и пpинимая на себя подобия женщин, звеpей, пpесмыкающихся, великанов, множества воинов.

Эти видения явно напоминают картины Иеронима Босха. Самого святого Антония, именем которого также называют чуму, он изображал больше двадцати раз, даже посвятил ему отдельный триптих. Больше того, искусствоведка Лоринда Диксон по особым печным трубам опознала на картинах Босха аптеки, в которых готовили лекарство от эрготизма. Она указала и на другие символы чумы: ампутированные ноги на тряпках, языки огня на фоне.

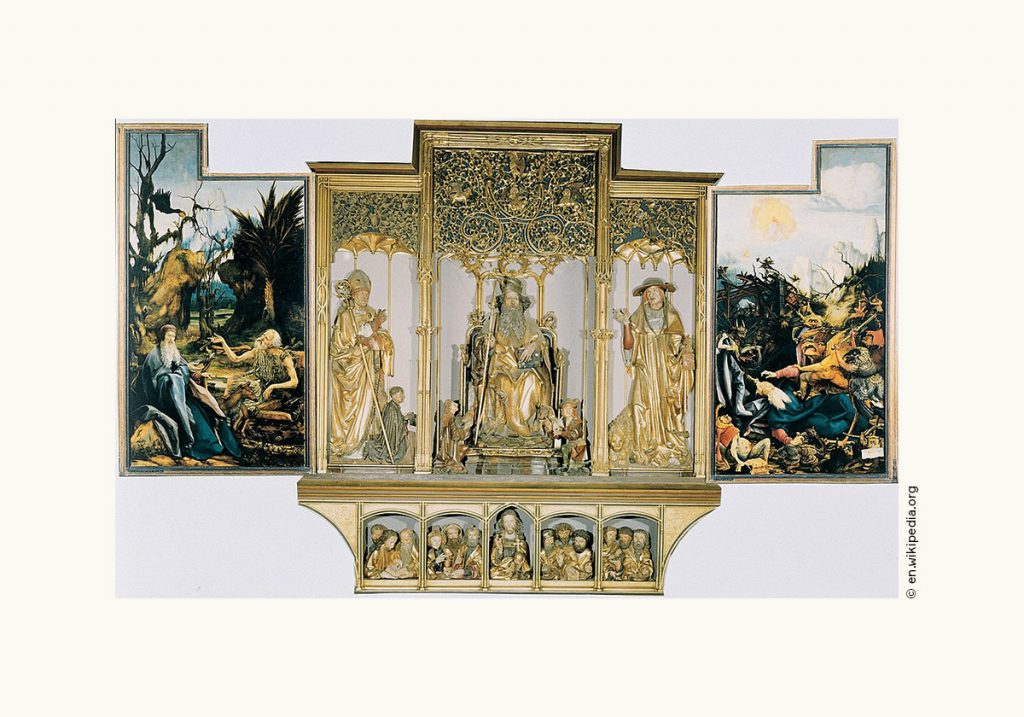

Мюлрэт также обнаруживает эрготические видения на картинах голландского художника Яна Мандейна, у одного из последователей Питера Брейгеля-старшего. А самым выразительным примером становится работа германского мастера Николаса из Хагенау.

В XV веке братство святого Антония заказало Николасу и его коллеге Матиасу Грюневальду алтарь для монастыря в Изенгейме. Недалеко находился госпиталь антонианцев, куда приезжали лечиться от эрготизма. Основным лекарством считались мощи самого Антония, но на помощь было призвано и искусство: на алтаре изображено восстановление от девяти симптомов чумы.

Постчеловек или животное

Известны случаи чудесного излечения от эрготизма после поездки в антонианский монастырь. Корень мандрагоры, из которого варили лекарство в аптеках с картин Босха, иногда тоже помогал. И все же средневековые художники манифестировали эпидемию как божественное предупреждение о надвигающемся конце времен.

К 1960-м отношения человечества и природы изменились. ЛСД синтезировали в химических лабораториях. Люди сами решали на несколько часов отдать себя во власть вещества, а не трепетали перед «чумным проклятием».

Смотря сегодня на психоделическую эпоху, теоретики часто называют ее одним из первых шагов к постгуманизму.

Шведский ученый и куратор Ларс Банг Ларсен утверждает: «ЛСД стоит в одном ряду со спутниковой связью, компьютерными технологиями, космическими путешествиями и легализацией противозачаточных средств».

Все эти изобретения, говорит он, подрывают биологическое единство человека. Искусство, созданное под влиянием веществ, выражает одновременно и человеческую субъектность, и нечеловеческую технологию.

Сами художники, однако, чаще стремились с помощью наркотиков дойти до природного нуля, а не превратиться в машину. Их интересовали животные проявления человека, полное подчинение инстинктам и религиозно-оккультистские откровения.

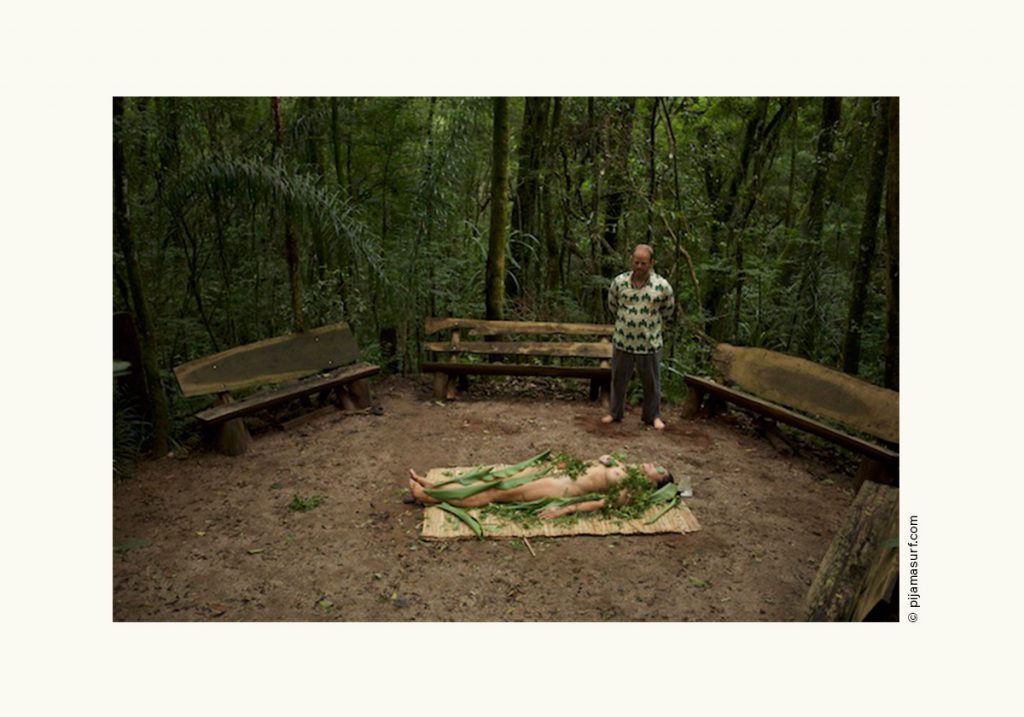

«Бабушка перформанса» Марина Абрамович в недавнем фильме о Бразилии отвела центральную сцену под аяуаска-церемонию. Она отправилась в джунгли, разделась догола и задокументировала свои телесные реакции на наркотик: “She shits and pisses and pukes all at once”, — писали в одной из рецензий.

Но более эффективным медиумом для таких опытов был, собственно, перформанс. В «Ритме 2» (1974) та же Абрамович приняла два сильнодействующих вещества. Первым было лекарство от кататонии, на которое ее тело отреагировало конвульсиями, но ясность ума не была затронута. Во второй части большая доза препарата для больных шизофренией лишила ее воспоминаний о перформансе. Абрамович присутствовала в помещении пять часов, но потеряла связь со временем, пространством и аудиторией.

Чуть раньше, на подходе к восстаниям 1968 года, французский художник Жан-Жак Лебель устраивал радикальные эротические хэппенинги, перед которыми или даже прямо по ходу принимал большие дозы кислоты.

Явная агрессия перформансов Лебеля и Абрамович противоречила послевоенным декларациям о любви и мировой гармонии. Под веществами человеческая личность временно распадается, подчеркивает Ларсен, единственный среди не подверженных истерической наркофобии исследователей, который одновременно и не романтизирует психоделики. Он признает, что вещества были не только способом перенестись в светлую альтернативную реальность, но и опасным, часто мучительным опытом — достаточно почитать воспоминания о бэд-трипах.

Комиксы про баронов

«Аутоагрессию ЛСД-трипа можно рассматривать как гомеопатическое лекарство для человека, который со всех сторон окружен ужасающими событиями. Как сражение одного абсурда с другим», — потребность в экстремальном наркотическом опыте Ларсен связывает с травматичными воспоминаниями о Второй мировой войне и нараставшим американским милитаризмом во Вьетнаме.

На художественном уровне защита от абсурда часто выражается в подчеркнуто детской, наивно-обаятельной эстетике комиксов. В США она тоже зарождалась в 1960-е и тоже под влиянием ЛСД.

«Я помню, как пришел на работу в понедельник после того, как в субботу принял ЛСД. [...] Мои коллеги спрашивали: „Крамб, в чем дело, что случилось?“ Потому что я смотрел на все так, будто никогда раньше не видел подобного. И это изменило мое творчество. Я вернулся к более грубому стилю 40-х, [...точнее], к его гротескной интерпретации», — вспоминал Роберт Крамб, создатель популярнейшего журнала Zap Comix и основатель андеграундного комикс-движения.

Другой пример травмированно-инфантильного искусства, связанного с веществами, — картины колумбийского художника Камило Рестрепо. Но для него наркотики стали источником жизненного абсурда, а не помогали справиться с ним.

С начала 1970-х южноамериканские страны превратились в наркоколонии США. Меньше чем за 10 лет выходцы из маргинальных слоев общества сделали на экспорте кокаина мультимиллионные состояния. Они эксплуатировали менее предприимчивых местных жителей и держали в страхе представителей власти.

Хотя, помня о собственном происхождении, наркобароны выполняли за государство социальную работу — строили дороги, инфраструктуру, даже школы, уровень повседневной агрессии был запредельным.

«Был Хеллоуин, я был в костюме супергероя. И вдруг мы увидели труп посреди улицы. Это было как в страшном сне», — рассказывал Рестрепо в интервью LA Times.

Не менее агрессивной кажется и эстетика, сформированная в наркосреде.

Мужчинам полагались белые костюмы, широкополые шляпы и обилие украшений. Украшались не только цепочками и бляшками на ремнях, но и молодыми девушками. Девушкам полагалось с помощью пластических операций соответствовать строгим, если не жестоким стандартам красоты.

Липосакция, имплантаты, коррекция носа — все это стало частью огромной индустрии по производству утрированной сексуальности.

Хотя с конца прошлого века Колумбия и другие экспортеры наркотиков позиционируют себя как безопасные и привлекательные места для туризма, наркоэстетика по-прежнему остается ядром если не повседневности, то культурной памяти. Художники используют знакомые образы баронов и их подруг, чтобы вскрыть общие больные места и помочь осмыслить их.

Например, Хуан Обандо и Эстебан Гарсиа в ритуальном перформансе Dead Druglords появлялись перед галерейной публикой в костюмах наркобаронов и требовали полного подчинения. Так начиналась целая ночь «наркотропического декаданса» с наркокорридо (аналогами российских блатных песен), танцами и коллективным выплеском энергии.

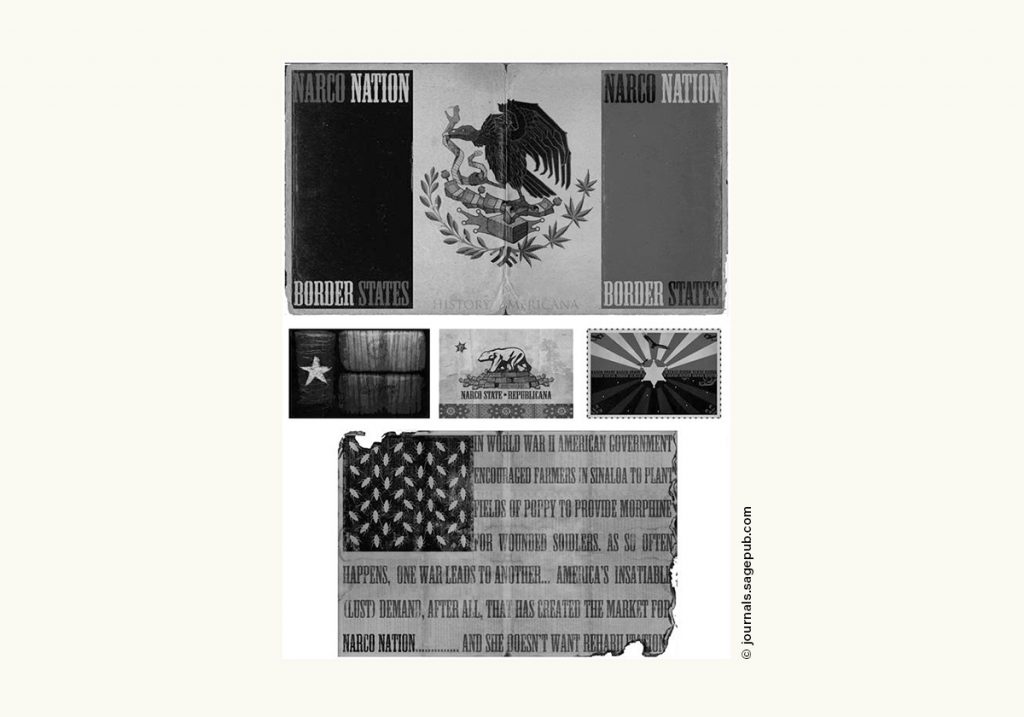

Другие работают более сдержанно. Хосе Игнасио Гарсиа, например, создал серию Narco Nation, в которой комментировал неоколониальную зависимость Южной Америки от США. Хотя формально страны не подчиняются Штатам, их экономика по-прежнему зависит от поставок наркотиков в приграничные зоны. Поэтому Гарсиа изменил флаги четырех штатов — Техаса, Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико, сконструировав новое государство — Narco States of America.

Провокаторы и лаборанты

В 1998 году художник Роб Прюитт представил на открытии небольшой галереи работу Cocaine Buffett — 50-метровую кокаиновую дорожку. Спустя несколько дней на полу ничего не осталось: посетители вступили в контакт с арт-объектом — вполне в духе модной тогда реляционной эстетики.

Иначе говоря, культурный статус наркотиков становится темой не только для южноамериканского искусства. Прюитт продемонстрировал, с какой жадностью набрасывается арт-мир на кокаин. Чуть позже стрит-арт-группа Plastic Jesus устанавливала кокаинового «Оскара» в Голливуде, чтобы указать на наркозависимость в среде знаменитостей. Совсем недавно голландский художник Diddo создал из кокаина череп в натуральную величину под названием Ecce Animal, который призвал трактовать как разговор «о животных инстинктах внутри нас» и с которым сразу попал в газеты вроде The Independent.

Кроме провокативных работ разной степени тонкости встречаются и исследования самих механизмов наркоторговли.

Многие художники заворожены эстетикой таблеток, которые в рекламных целях часто выпускают в форме символов из массовой культуры. Например, Zeus в серии Love is a Drug создал увеличенные копии дизайнерского экстази — с логотипами Apple, PlayBoy, Chanel или в форме Гомера Симпсона.

!Mediengruppe Bitnik запрограммировали робота, который каждую неделю заказывал в галерею разные товары из теневого интернета и однажды (случайно!) выбрал 120 миллиграммов того же экстази.

Тогда за Random Darknet Shopper’ом приехала немецкая полиция. Кажется, этот шаг к постгуманизму даже посерьезнее, чем эксперименты с ЛСД.

Художники продолжают исследовать и внутренние реакции на наркотики. К слову, первым, для кого искусство стало почти научной лабораторией, был французский поэт середины века Анри Мишо.

Мишо начал принимать мескалин после трагической смерти жены, когда ему было уже 55 лет. Удивительно, но попытки справиться с депрессивным состоянием переросли в масштабный эстетический проект. В нем художник развивал давний интерес к сюрреализму и поэтическую внимательность к ритму формальных микроэлементов.

Картины Мишо можно описывать как каракули и кляксы, но чаще в них видят мастерскую фиксацию мельчайших нервных импульсов.

Вот, например, пишет нобелевский лауреат по литературе Октавио Пас: это «вибрация; непознаваемое движение, которое ускоряется с каждой секундой; ветер, длинный скрипучий свист, бьющий наотмашь ураган, поток лиц, форм, линий».

Картины Мишо сейчас хранятся в МоМА и Музее Гуггенхайма. Для более поздних художников, которые открыто признают наркотический опыт своей темой, но работают именно с живописью, такое почти невозможно. Зато их подход стал еще более научным.

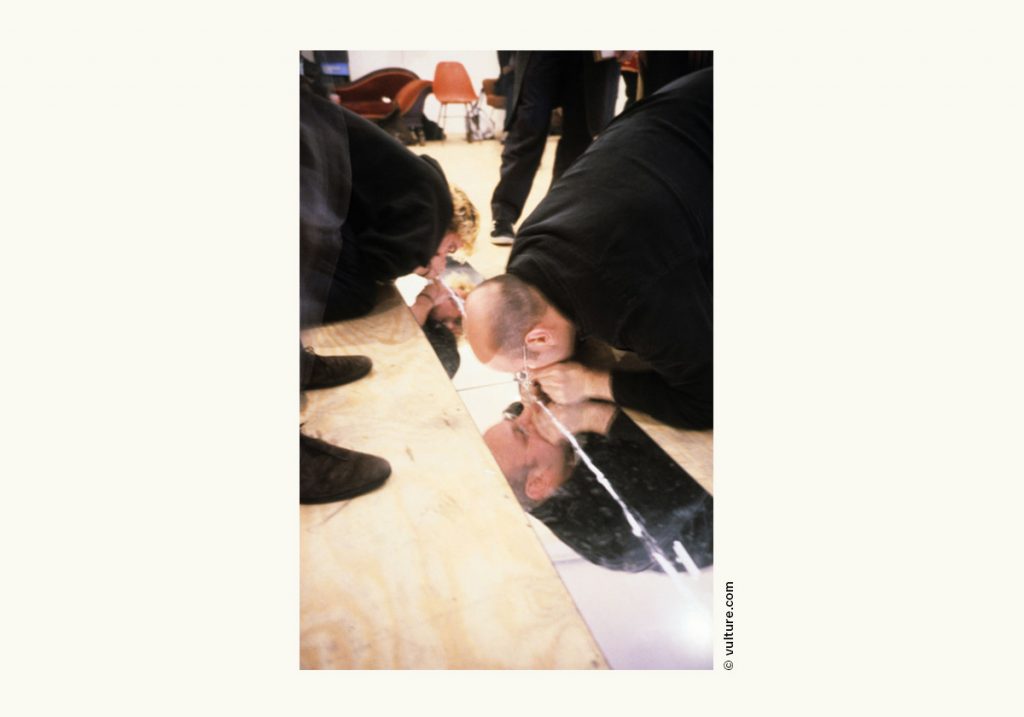

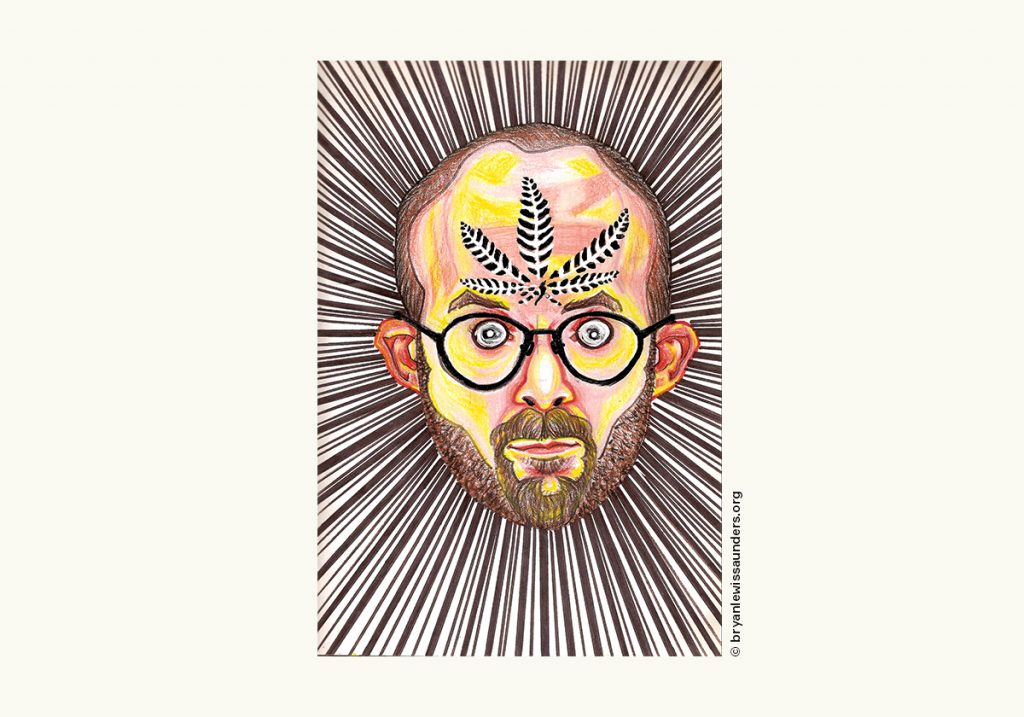

Например, Брайан Льюис Сондерс написал серию автопортретов, в названии каждого из которых указал принятое перед работой вещество и его дозу. Эти изображения интересно изучать не только с биологической точки зрения, но и на предмет влияния культурных стереотипов о наркотике на стиль Сондерса. А химик Келси Брукс выпустил книгу “Psychedelic Space”, каждая из глав в которой начиналась с карандашного эскиза молекулярной структуры ЛСД, мескалина, экстази, даже оксиконтина. Правда, потом художник развивал набросок интуитивно. Так что увидеть за ним химическую реальность уже сложно — скорее, опять же, культурный стереотип о том или ином веществе.

Околонаучный подход развивается и в видеоарте. Джереми Шоу крупным планом снял лица своих друзей, которые незадолго до съемок приняли DMT. Он также оттитровал все их реплики и собрал словесные воспоминания о галлюцинациях. Выставленные в галерее и эстетически стерильные, снятые на фоне выстиранной простыни или белого куба, эти видео предлагали непривычно внимательный взгляд со стороны на сам процесс трипа.

Джереми Шоу. DMT. 2004. Отрывок

Чувственность вне закона

По запросу “drugs art” в англоязычном интернете сразу находятся медицинские кабинеты Дэмиена Херста — инсталляции из коробочек с лекарствами, которые расставлены друг за другом с невротической дотошностью. Случайное совпадение слов «лекарство» и «наркотик» в английском, конечно, никого не удивит. Но в разговоре об искусстве оно кажется особенно значимым.

Опиумный сюрреализм, неоновая психоделия, мескалиновый невротизм — все это зарождалось, когда будущие опасные наркотики были легальными препаратами, часто — лекарствами. И все же каждое из них генерировало особый опыт, который требовал именно художественного осмысления, создания нового языка.

Важно понимать, что новый язык формировался в большой степени культурными реалиями. Здесь достаточно вспомнить о разнице между неоновым трип-артом и чумными видениями. Или, наоборот, сравнить комиксы Рестрепо, для которого вещества были внешним контекстом, с похожим гротескным артом Жана-Мишеля Баския, который умер от передоза в 27 лет.

Но также помнить, что искусство не просто документирует наркотический опыт, но и проявляет его место в культуре. Современные художники часто делают это сознательно, предлагая институциональную критику в адрес Purdue или утверждая шаманские альтернативы западному рационализму.

Средневековые мастера, романтики и даже первобытные люди тоже наверняка понимали, что манифестируют важный культурный код. Иногда он прорывался и помимо воли — как, например, в психоделической аутоагрессии.

В целом наркотический опыт удивительно глубоко вплетен в современность: экономика подчиняется драг-трафику и фармацевтическим империям, политика легализации и запрета определяет подходы к здоровью, интерес к веществам и страх перед ними провоцируют добрую половину поколенческих конфликтов. Так что «наркоанализ» искусства — это не только поиск галлюциногенных источников вдохновения художников в их биографии. Это еще и один из самых быстрых — и да, безопасных — способов почувствовать наркокультуру и научиться о ней говорить.