Как (и почему) запрещают наркотики

При доказанном вреде запрещать алкоголь и табак никто не спешит, а вот охота на любителей легких наркотиков, кажется, уже становится национальным спортом для российских полицейских. Пока московский бомонд убивает печень IPA на Чистопрудном бульваре, за наркоту сидит почти четверть заключенных. Пока бабушки закидываются корвалолом, МВД может посадить за одно из 1012 веществ, которые даже нигде не упомянуты. Рассказываем, почему так вышло.

Окна кабинета Дмитрия Гладышева смотрят на Матросскую Тишину. Улыбается: «Оттуда к нам никто не приходит». В трудовой книжке редкий коктейль: высшее химическое и высшее юридическое. Гладышев — главный в стране независимый судебный эксперт-химик по наркотикам. Он написал большую часть рецензий на заключения своих коллег по цеху и, кажется, уверен, что его прослушивает МВД.

«Ни один из законов (в том числе и международных) не устанавливает критерии отнесения веществ к наркотическим или психотропным, — рассказывает юрист. — Наличие особого „эффекта“ не главное — важнее разрушительные последствия для организма, когда биохимия изменяется, а человек выносит мебель из дома, чтобы не страдать от ломки. С известными наркотиками все понятно, но на горизонте постоянно появляются новые вещества».

Конвенции и охота на хиппи

До нулевых Россия в запрете наркоты почти полностью опиралась на международный опыт. А началось все примерно в 1912 году, когда здравый смысл позволил оценить вред от аптечной и уличной опиумной торговли и в Гааге подписали опиумную конвенцию. До этого ее обсуждали почти три года.

Марихуана попала в один список с героином на конвенции в 1961 году. Это произошло почти случайно — наиболее демонстративен ее запрет в США. Там марихуану полностью криминализировали в 1937 году с подачи Гарри Анслингера. Во времена сухого закона он руководил небольшой армией силовиков, под ликование газет охотившейся за алкогольной мафией и подпольными барами. Их прозвали «Неприкасаемыми». В то время Анслингер был открытым противником газетного популизма на тему марихуанового безумия.

К 1929 году что-то перемкнуло — может, после отмены сухого закона глава Федерального бюро по борьбе с наркотиками не хотел остаться без работы? Он стал маяком пропагандистской кампании за криминализацию. В 1937 году после слушаний в конгрессе траву запретили во всей стране.

Главный твист — чиновника больше беспокоила расовая революция, чем здоровье американцев: «Косяк заставляет черномазых думать, что они равны с белыми», — и, конечно, «из-за марихуаны наши женщины ищут сексуальных утех с неграми».

А еще он отличился, назвав джаз и свинг «сатанинской музыкой», — во всяком случае именно такие слова ему приписывают.

Борьба федералов за рабочие места и культурная ненависть остались лейтмотивом всех запретительских акций в стране. Объявленная Никсоном кампания по войне с наркотиками, например, была частью мастер-плана по уничтожению оппозиции — афроамериканцев и хиппи. После цеэрушных испытаний ЛСД криминализировали: пугала модная в среде битников идея трансформации общества. А на рассмотрении запрета MDMA, несмотря на аргументацию ученых и мнение судьи, последнее слово было за Управлением по борьбе с наркотиками.

Психоделики удостоились отдельного перечня — Конвенции о психотропных веществах 1971 года. В ней контролируемые препараты разделили на четыре категории. Экстази и кислота попадают в первую, полностью криминализированную. В остальных трех — то, что можно использовать в медицине или даже продавать по рецепту, но не с рук на улице. Обычно первая группа включает вещества, которые вызывают зависимость, разрушают организм, а для клинических целей имеют рабочие аналоги. Поэтому, например, во вторую категорию записаны морфин (с ним все понятно) и кокаин, иногда используемый для местной анестезии, — аллергия на него встречается крайне редко.

Положения каждой из конвенций с небольшим запозданием были приняты и в СССР, а система из четырех категорий в ходу и сейчас.

Никакой науки

Конвенции 1971 года и всем обновлениям предшествовала полемика: ученые, доктора и надзорщики спорили, в какую категорию засунуть тот или иной наркотик.

В России по закону добавление не указанных в конвенции веществ в первую или вторую группу должно осуществляться совместными усилиями правоохранительных органов и Минздрава. В действительности же доктора в этом не участвуют и исследований никаких не проводится.

«Сейчас, как правило, обходятся без органов здравоохранения, — рассказывает Гладышев. — Ни к одному запрету не прикреплены рекомендации Минздрава. Задало этот тон ФСКН. При МВД ничего не поменялось — чиновники мигрировали из одного министерства в другое, только и всего. Правительство просто одобряет заявки правоохранительных органов».

В европейских странах тоже не всегда прибегают к надлежащей экспертизе. Когда в 2009 году на улицы Лондона вышел мефедрон, на волне устрашающих таблоидных заметок (в частности, сообщалось, что из-за мефа один британский подросток оторвал себе мошонку) его спешно запретили, попутно отстранив от должности главу Консультативного совета по борьбе со злоупотреблением наркотиков Дэвида Натта — открытого сторонника легалайза медицинских испытаний. Потом в знак протеста уволились еще семеро членов ведомства: жаловались, что решение было принято без оценки потенциальных рисков для здоровья. К слову, у нас мефедрон запретили только в следующем году. Зато в Англии общественности доступно письмо о мефе премьеру от нового состава совета, что в наших реалиях просто немыслимо.

Следствие российских девиаций — перенос в категорию № 1 метадона и различных амфетаминов. Первый широко используется в заместительной терапии для наркоманов — когда слезть с героина и преодолеть синдром отмены помогают, назначая прием другого, более безопасного опиоида под контролем врача. Заместительная терапия практикуется уже почти везде, а поддерживают ее Всемирная организация здравоохранения, Управление ООН по наркотикам и преступности и далее по списку. Резонансным следствием запрета амфетаминов стала пропажа с прилавков риталина, используемого для лечения синдрома дефицита внимания. Хотя в последнем случае бан можно объяснить появлением каких-никаких аналогов.

Число с двенадцатью нулями

Пока запретами вставляют палки в колеса врачам, на замену попавшим в черный список веществам приходят лишь номинально легальные дизайнерские наркотики. Идет бесконечная гонка: ученые и бюрократы оформляют запрет, а подпольные химики успевают придумать новую потенциально опасную наркоту.

У нас (и не только) на эту проблему ответили введением наказания за химические аналоги и производные признанных наркотиков. За такие вещества грозит срок, но в международных договорах или существующих законах их перечня не найти. Большинства вообще еще не существует. В мире этот вопрос породил отдельное противостояние между ярыми фанатами идеи и теми, кто с ней в корне не согласен.

В России решают, что аналог, а что — нет, сами следаки. В этом есть конфликт интересов: полицейским нужно выполнять негласные нормы по количеству посаженных.

«Это все юридическая коллизия, — возмущается Гладышев. — Списков найденных аналогов МВД тоже не ведет. К тому же таким „аналогом“ в теории может оказаться и не наркотик». Юрист-химик с соратниками-правозащитниками, как можно догадаться, встал на сторону противников идеи. По его мнению, одним из обязательных требований должно быть пополнение реестра наркотиков после судов с обвинительным вердиктом. В противном случае, говорит Гладышев, за один и тот же пакетик спайса могут посадить или отпустить. С требованием отмены закона об аналогах эта группа юристов дошла до Верховного суда, но проиграла.

В письме из ФСКН, которое правозащитники получили в 2014 году, чиновники насчитали более 1 000 000 000 000 еще не найденных наркотиков.

В 2015-м появилась замена списку аналогов — «Закон о спайсах». ФСКН получила право добавлять вещества в свой экспресс-перечень без лишней бюрократии, а пока «кандидат в наркотики» там томится, за него положены более мягкие сроки (и только за распространение).

Сейчас функционируют оба закона, но экспресс-списки за два года не пополнили ни разу.

Сколько сидят и как сажают

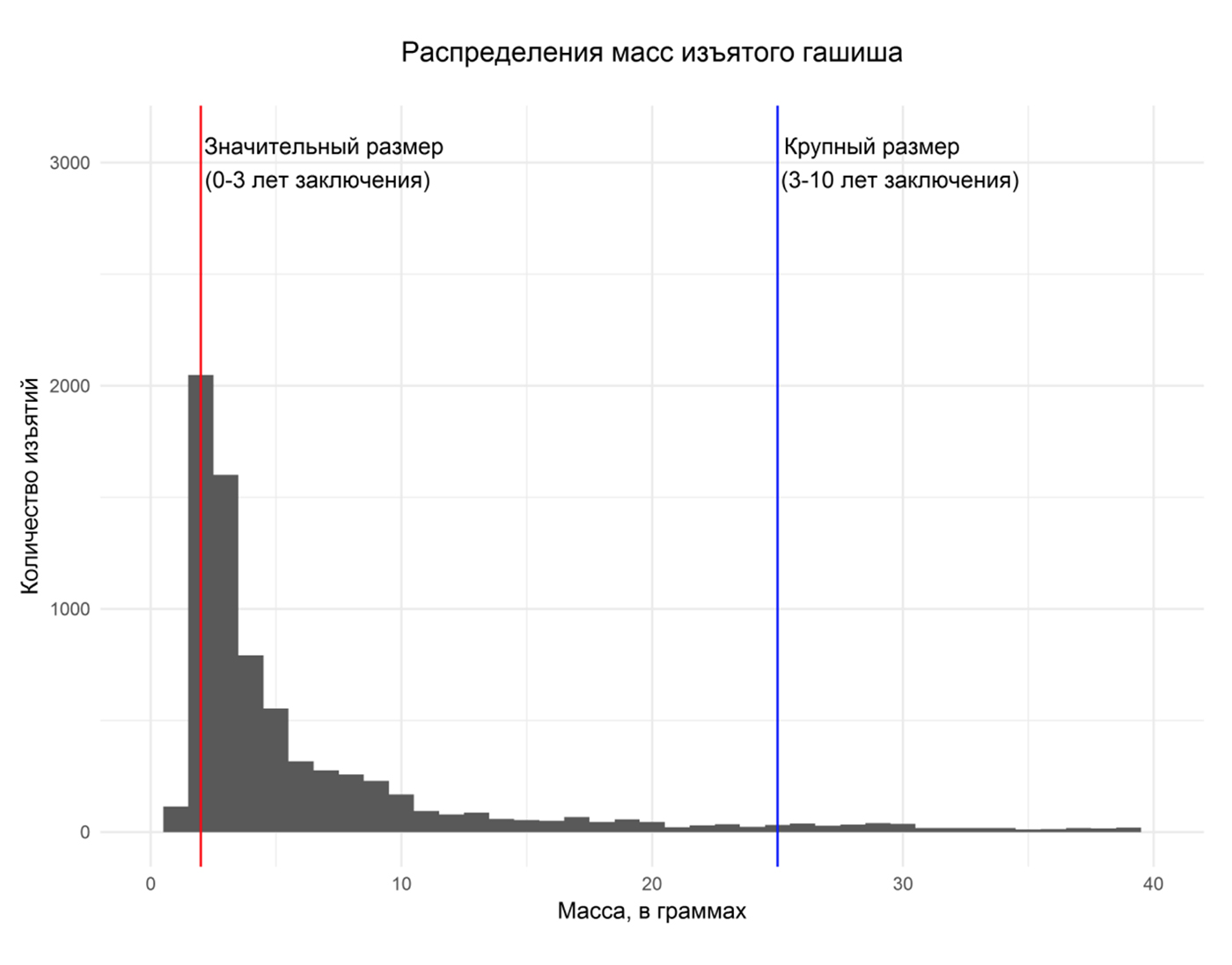

Исследователь Европейского института в Санкт-Петербурге Алексей Кнорре использует скрипты для изучения сотен тысяч статистических карточек, заполняемых сотрудниками полиции в момент возбуждения уголовного дела. Согласно его докладу, по итогам 2016 года больше четверти российских заключенных были осуждены именно за преступления, связанные с наркотиками.

Кажется, это сплошной список из несостоявшихся наркобаронов, но больше половины наркопреступлений — это статья 228. Начинает казаться, что шапки с аналогичными цифрами вовсе не туповатый китч, а вполне себе актуальный социальный комментарий.

Исследователь говорит, что большинство осужденных попадает в суд с количеством каннабиноидов, которого как раз достаточно для заведения уголовки, — «считаные граммы».

«Я сказал бы, что палочная система [когда полицейские вынуждены добиваться отчетных показателей, схожих с прошлыми, и сажают людей для статистики. — Прим. автора] в правоохранительных органах бессмысленная и беспощадная и приводит в том числе к тому, что многих невиновных людей по статье 228 отправляют в тюрьму», — негодует Кнорре.

«Больше всего бесит практика, когда изымается обычная травка, а потом находятся производные, чтобы впаять побольше, — сетует юрист Арсений Левинсон. — Для травы нужно 6 граммов, а для спайса — всего полграмма».

Приговор выносят исходя из количества изъятого вещества в целом, а не активной составляющей. То есть если вас задержат с мешком, в котором килограмм героина и четыре кило глюкозы, сидеть придется за все пять. Для веществ других категорий этот механизм почему-то работает иначе: когда амфетамин еще находился во второй группе, его рассчитывали именно по массе активного компонента.

«В постановлении правительства прописано, что, если это не моновещество (ну, например, не чистый героин), нужно определять размер психоактивных компонентов, — говорит Гладышев. — В заключениях экспертов процент активного вещества никогда не устанавливается. А вдруг его там всего 10 %? Или вместо наркотиков 90 % яда?» (Яд он приводит в пример потому, что в этом случае срок будет меньше.)

На фоне правоохранителей особенно интересно смотрятся дилеры из Даркнета, все чаще указывающие количество активного MDMA в таблетках экстази.

Как вообще определяют, что можно, а что нельзя?

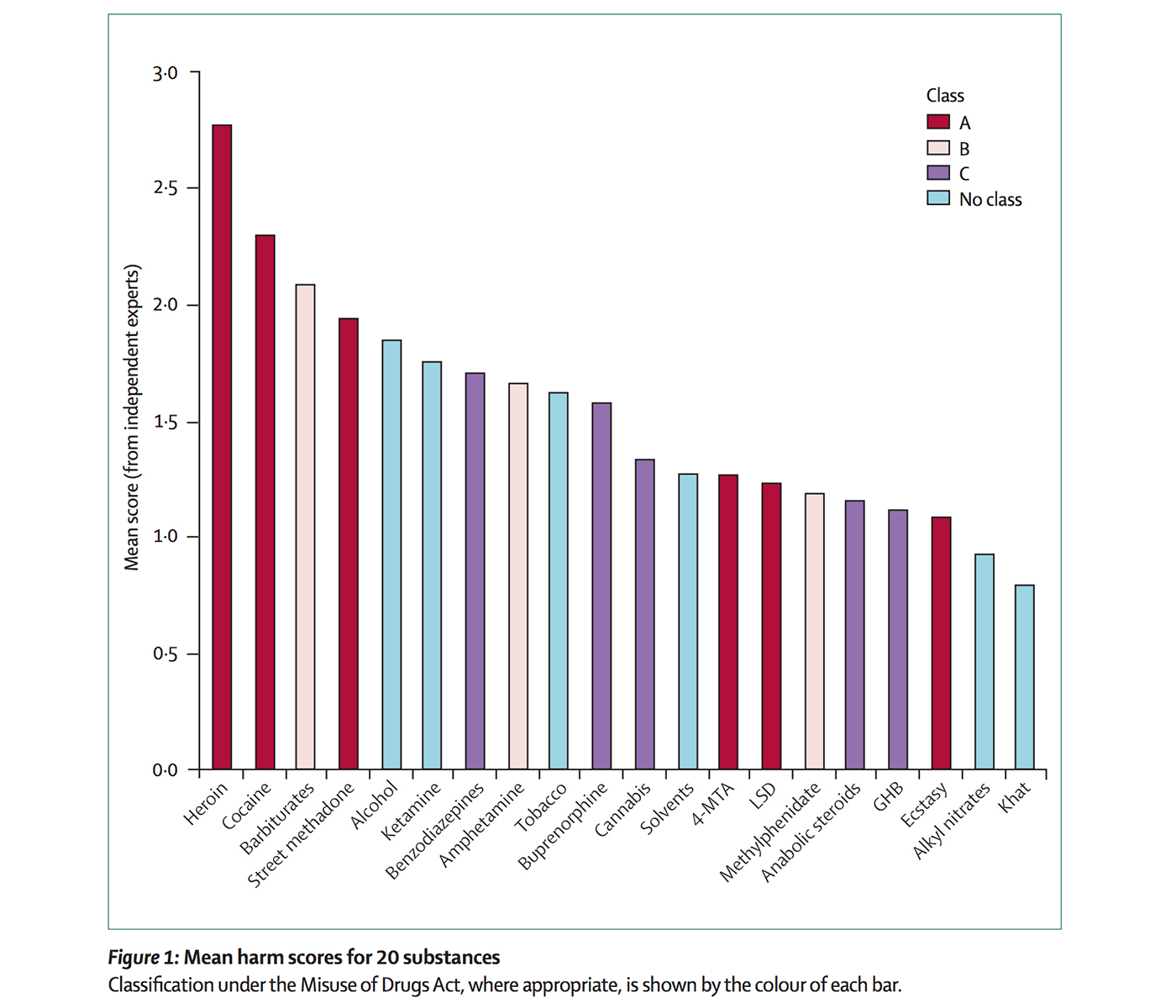

Разрушительное действие опиатов не оспаривает никто, но c другими наркотиками сложнее. Наука уже почти уверена по крайней мере в том, что для тела алкоголь и табак куда опаснее психоделиков. Например, вот занимательная табличка из широко цитируемой работы 2007 года.

Исследователи отобрали наиболее объективные сведения о физическом вреде наркотиков и определили их рейтинг от 0 до 3: чем выше, тем опаснее. А потом опросили других ученых, получив схожие результаты, и вывели среднее. Для сравнения: цвет столбиков отражает класс веществ (от А как самого опасного до С) согласно британскому Закону о злоупотреблении наркотиками. Выходит, что вполне легальный табак и алкоголь занимают одни из лидирующих позиций, а трава и любимые психоактивные вещества находятся ниже по списку.

Впрочем, тут только физический вред — в вопросе о влиянии на психику ученым еще предстоит прийти к консенсусу.

Важен и экономический аспект: новым игрокам будут не рады представители устоявшихся табачного, алкогольного и фармакологического рынков. Компании последних двух в открытую лоббируют инициативы тех, кто выступает против легализации марихуаны. Кроме того, существует определенная стигма против обсуждения наркотической темы — не только в нашем обществе.

Зато на фоне российской наркополитики уж точно выделяется традиционно толерантное отношение к аптечному алкоголизму. Каждый десятый россиянин скорее купит лосьон или настойку для ванн, чем обремененную акцизами водку: аптечный суррогат — это 20 % рынка. После отравлений Минздрав почти год продержал временные запреты, но 10 октября их срок истек. Хотя бороться с аптечным алкоголизмом все же пытаются: теперь при покупке препарата с содержанием этанола, превышающим 15 %, нужно оставлять рецепт в аптеке. Приобрести две упаковки тоже нельзя. Правда, это скорее номинальный жест.

Бабушкам на валокордине и корвалоле начнут выписывать хронические рецепты (их оставлять в аптеке не нужно), а маргиналы перейдут на какие-нибудь алкосодержащие лосьоны или антифриз.

Зато в одну категорию с «аптечными алкоголиками» попали люди с хроническими болезнями психики: для них правила ровно такие же — возможно, придется ежемесячно метаться за рецептом.

Карательная медицина

Аня Саранг неласково называет российскую наркологию «репрессивной». Она президент фонда Рылькова (фонд признан иностранным агентом), который активно продвигает идею внедрения заместительной терапии с метадоном в России. Аня рассказывает, что в международных конвенциях прописана ограниченная доступность наркотиков в исследовательских целях, но наша страна эти положения полностью игнорирует. Возможно, в этом и кроется корень всех бед. В СССР к наркоманам относились хуже, чем в странах первого мира, а советская наркология быстро попала в подчинение карательной психиатрии — стало не до помощи наркозависимым.

Несмотря на полномасштабную эпидемию СПИДа в стране, на совещаниях ООН российские дипломаты принципиально настаивают на том, чтобы термин «снижение вреда» не попадал в конвенции. Это когда, например, раздают чистые шприцы и презервативы наркозависимым для снижения числа инфекций. В тихом протесте против прогресса России помогает право вето: чтобы документ прошел, нужно ублажить страны, обладающие таким правом. Фонд Рылькова также продвигает в нашей стране самые основные идеи этой медицинской философии. Саранг отмечает, что наркополитика России уже превратилась в часть национальной идеи.

В Восточной Европе практики снижения вреда давно перестали быть предметом табу — их вводят, и последствия подобных мер ощутимы: число зараженных перестало так стремительно расти.

В рвении обернуть наркотические конвенции охотой за головами Россию упрекнуть некому, но в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах про наркозависимых уже написано достаточно: в конце сентября в ООН Россию отчитали за высокий уровень потребления, отсутствие мероприятий по снижению вреда и карательный подход, из-за которого люди боятся обращаться за помощью. Советовали рассмотреть вопрос о декриминализации собственного потребления и раздавать чистые шприцы.

Очередной плюс легализации — она может помочь выкарабкаться из очередной бюджетной ямы. Глава ныне упраздненной Федеральной службы по обороту наркотиков (ФСКН) в 2015 году оценил годовой объем наркорынка в России в 1,5 триллиона рублей, а администратор недавно прикрытого конкурентами Даркнет-рынка RAMP, говоря о ежемесячном обороте, назвал цифру 2 миллиарда рублей. Представить плюсы введения наркотических акцизов для российского казначейства несложно.