Дух эпохи: почему мы должны знать Юрия Григоровича

19 мая скончался Юрий Григорович. Он был главным балетмейстером Большого театра 31 год и поставил там несколько культовых спектаклей – включая легендарный «Щелкунчик». Рассказываем, чем запомнился знаменитый балетмейстер.

Возрождение мужского балета

Григорович родился в Ленинграде в 1927 году и почти 40 лет жил и работал именно там. Карьера тогда еще не балетмейстера, а артиста балета началась сразу в Театре оперы и балета им. Кирова – сейчас Мариинском. 10 лет Григорович был здесь солистом балета, поэтому в дальнейшей своей карьере учел опыт танцора на советской сцене.

Балет ассоциировался в первой половине XX века с ведущей женской ролью: на устах гремели имена Анны Павловой, Галины Улановой, Ольги Спесивцевой, Марины Семеновой, Зинаиды Васильевой.

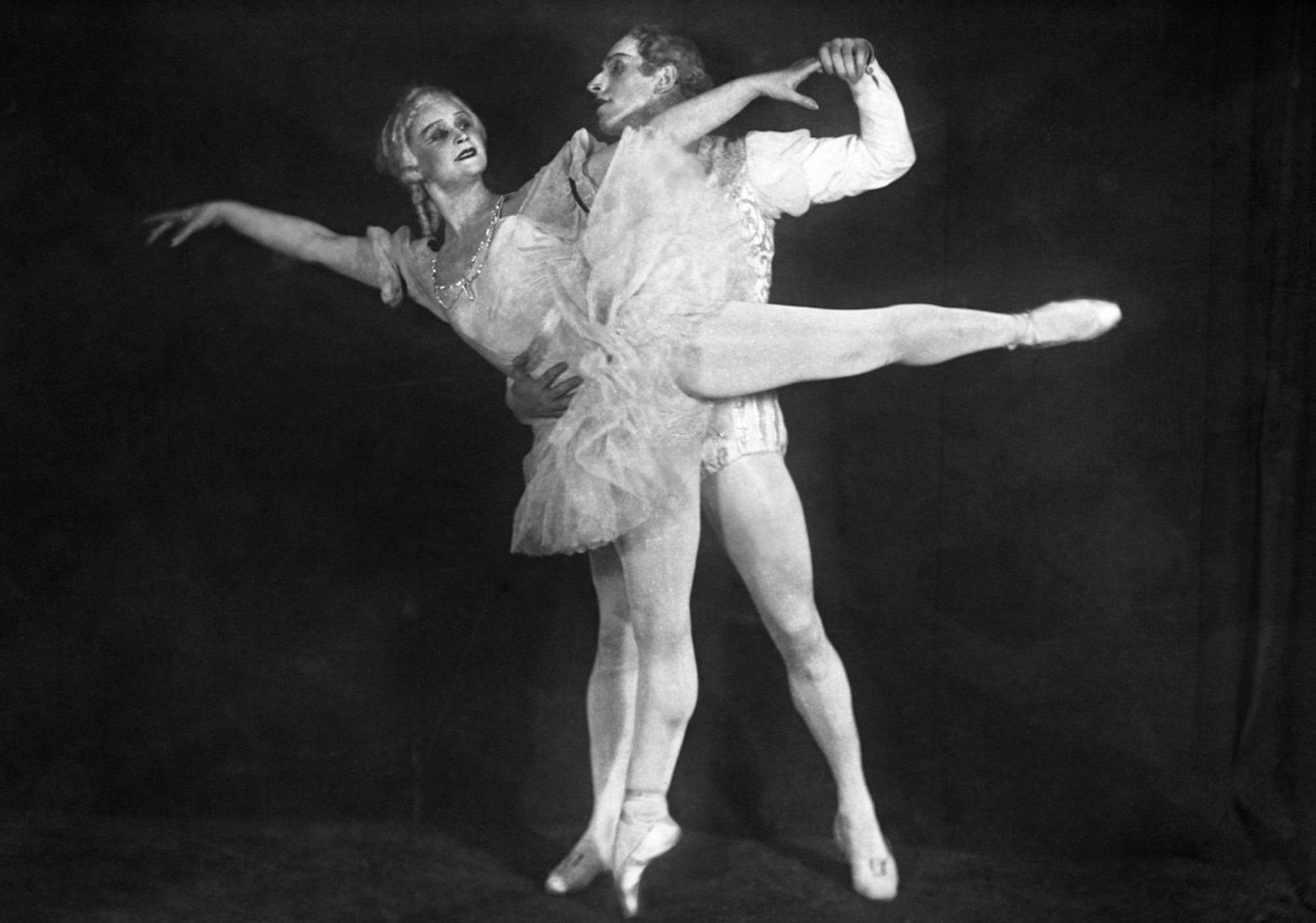

Молодой Григорович осознавал, что подготовка солистов и солисток балета различается. К мужчинам требования были меньше – но это также означало, что проявить свой талант и стать знаменитым в рамках партий, ограниченных поддержками солистки, очень сложно. В оригинальных постановках Григоровича появляются длинные сольные мужские партии, а в парных выступлениях солиста и солистки становится заметна индивидуальная подготовка.

Можно сказать, что влиянием Григоровича продиктовано появление знаменитых танцоров балета во второй половине XX века – Рудольфа Нуреева, Михаила Барышникова и Владимира Васильева, всемирная слава которого наступила после главной роли в балете Григоровича «Спартак».

Движение – жизнь

В сталинское время среди многих подходов к постановке был наиболее популярен драмбалет. Этот жанр предполагает, что артист балета становится в первую очередь актером, а танец служит лишь средством выражения эмоций. Это не совсем то, к чему привык современный зритель, не так ли?

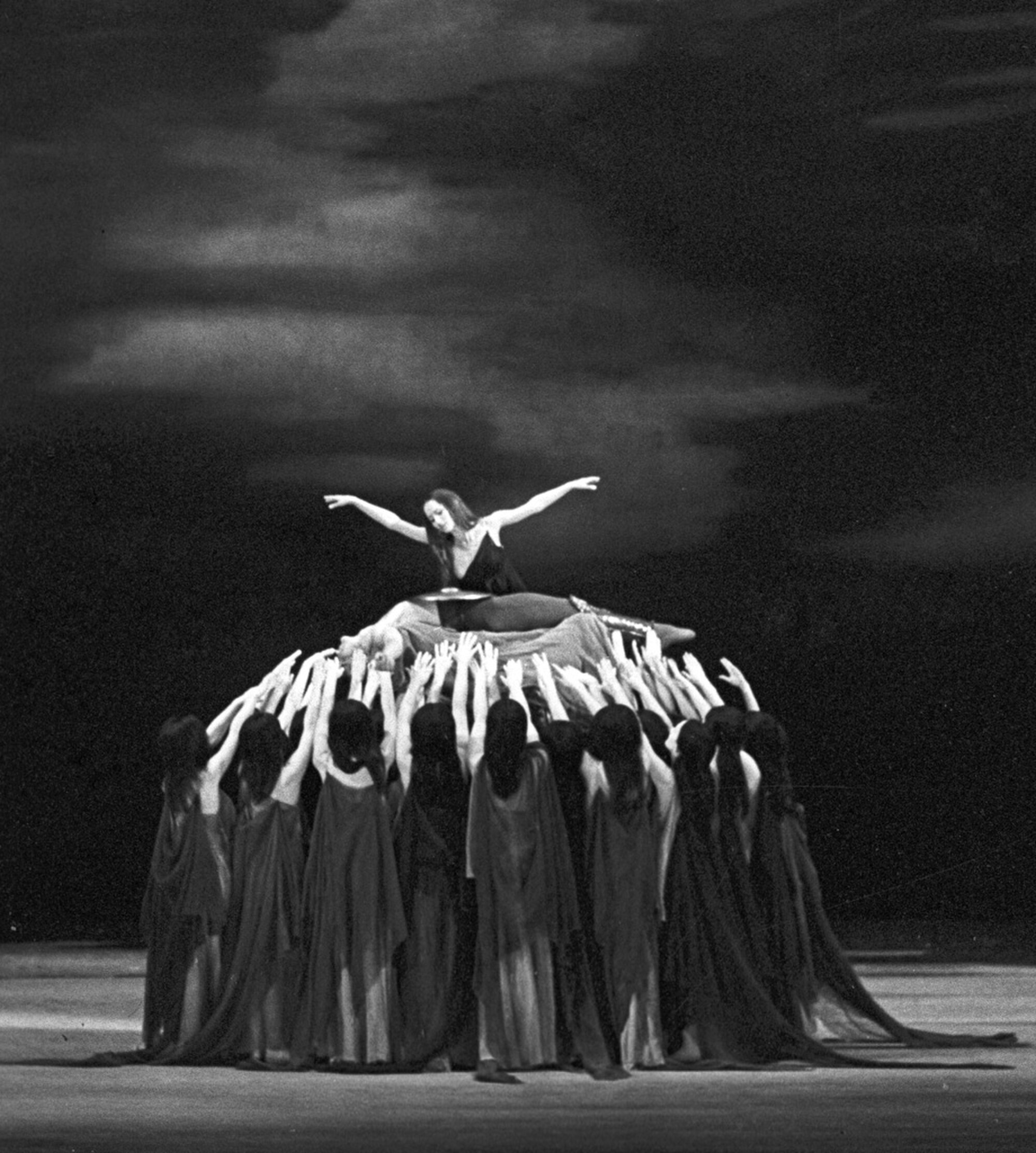

Современные примы и премьеры крупных театров восхищают зрителей чистотой исполнения программы, тихим приземлением на сценический паркет и пластичностью тела. Григорович вернул в советский балет ценность пластики и телесности.

Одним из крупных балетмейстеров поколения, предшествующего Григоровичу, был Ростислав Захаров. Он ставил «балетно-драматические спектакли», а в своей книге «Искусство балетмейстера» учил не ставить в приоритет симфоническую сторону постановки. Гармония движения и музыки – то, что Григорович с молодости тонко чувствовал в балете. Ему хотелось, чтобы оркестр, кордебалет, солисты – все стали единым организмом, повинующимся ритму мелодии.

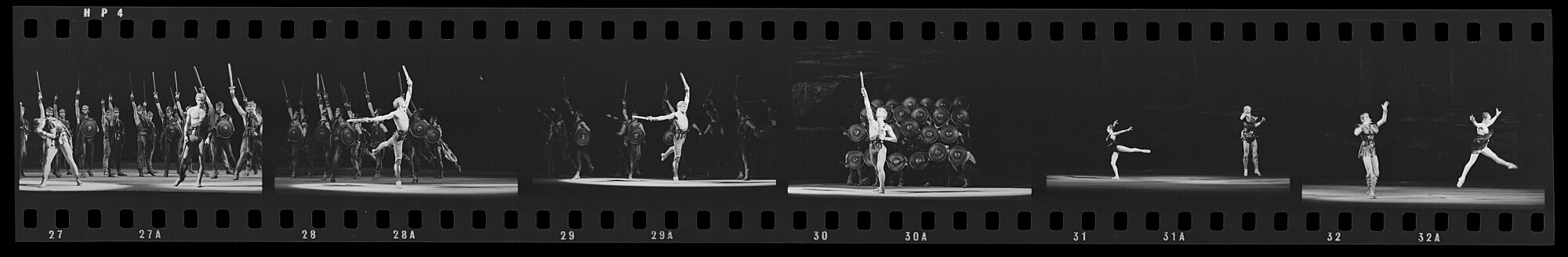

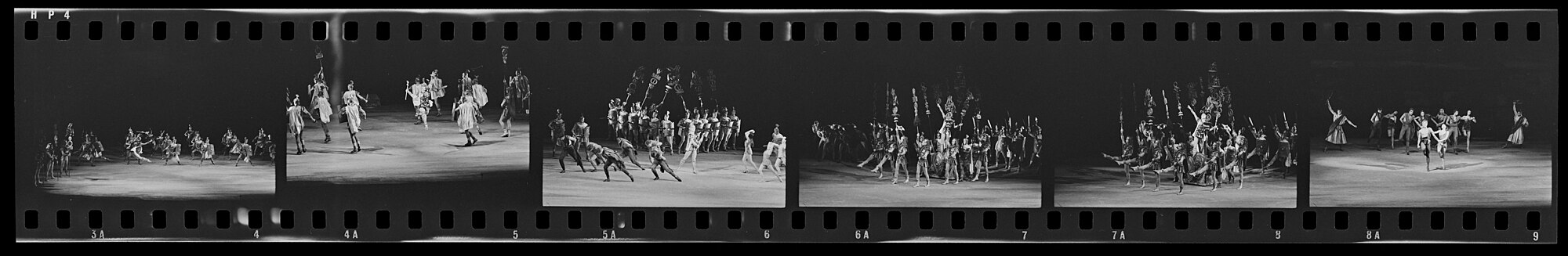

В том числе поэтому в его оригинальных постановках много массовых сцен. «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный» удивительно многолюдны.

Они производят на зрителя ошеломляющее впечатление в первую очередь за счет слаженной работы труппы и ощущения торжества телесности. В работах Григоровича впервые за долгие годы советского балета можно заметить триумф физической силы артистов. На его особенный, героический стиль балетного повествования делают референсы и сейчас.

«Продолжателей стиля Григоровича больше, чем может показаться. Заметнее всего его влияние на тех постановщиков, которые работают в рамках героического стиля. Если смотреть “Пламя Парижа” Алексея Ратманского или “Спартака” Вячеслава Самодурова, будет заметно, как сильно массовые сцены вдохновлены творческим методом Григоровича. Вообще я бы сказала, что большинство массовых сцен в современном балете выглядят именно так, как есть, благодаря стандарту Большого театра, который задал Григорович», – рассказывает педагог-хореограф Инна Матвеева.

Образец для подражания

Григорович запомнился многим как главный балетмейстер Большого театра – и не удивительно, ведь он занимал эту должность 31 год!

За это время стиль постановщика, его внимание к синхронности исполнения партий, строгость и педантичность в работе стали образцовыми.

Еще свеж в памяти скандал с новогодним «Щелкунчиком» в Большом театре за сотни тысяч рублей. Пытаясь объяснить, в чем причина феноменального ажиотажа, мы рассуждали о том, что «Щелкунчик» из Большого – это современный культурный стандарт.

«Стиль Григоровича очень узнаваемый и несет слишком глубокую печать личности автора и его эпохи, чтобы этому стилю кто-то всерьез захотел подражать. Такой стиль всегда будет “стилем Григоровича”. И он важен и ценен для истории Большого театра так же, как интерьер фойе или квадрига Аполлона на крыше (но никто при этом не утверждает, что квадрига эта – шедевр на все времена)», – отмечает историк, исследователь русского балета Юлия Яковлева.

Принципы работы балетмейстера нашли широкое продолжение и в балетной традиции, и в популярной культуре. Юлия Яковлева считает, что Григорович и его постановки – воплощение времени.

И помнить о нем стоит так же, как мы помним о прошлом – тем более, что в него уходит корнями настоящее русской культуры.

«Григорович очень здорово сумел выразить то, что называют духом эпохи или гением места. Мне кажется, даже если человеку наплевать на балет как таковой, увидеть хотя бы кусочек из балета Григоровича важно, чтобы понять дух советской эпохи 1960-70-х».