Железобетонная поэма бесконечного хеппенинга. История свердловского андеграунда с Октябрьской революции до 1974 года

В 1974 году в Москве прошла «Бульдозерная выставка». Она разделила историю столичного неофициального искусства на до и после. Но этот год изменил жизнь и подпольного искусства в Свердловске. Руслан Комадей — о том, как в уральскую столицу приезжали футуристы 1920-х и как одна выставка 1964 года положила начало концептуальному искусству в СССР.

Свердловский художественный андеграунд 1960–1980-х разнообразен, полон исследовательских лакун и поводов для пожимания плечами. Иногда он существенно отставал от столичных и мировых процессов, иногда шагал в ногу, временами опережал, но чаще всего — уходил в какое-то боковое пространство.

Мы сделали выборку самых разных образцов уральского художественного эксперимента: кто-то из художников реализовался в столице и известен во всём мире, кто-то остался «гением места», кто-то до сих пор находится впотьмах.

Каждый из них был не одиночкой, но участником большого комьюнити из сотен художников, поэтов, музыкантов и вплетался в сложную сеть творческих и личных отношений. Мы же осветим только творчество некоторых из них и попытаемся на самых вопиющих примерах из свердловского андеграунда показать, что их всех связывало и отличало не только друг от друга, но и от столичной неофициальной культуры.

Футуризм, конструктивизм, хтонь

Свердловск/Екатеринбург — город пограничностей. То он стоит вплотную к обелиску «Европа — Азия», то сквозь него идут политзаключенные — от декабристов и Достоевского до Мандельштама. То кто-то остается там и неожиданно умирает, как автор русского перевода «Интернационала» Аркадий Коц. То в него эвакуировали Эрмитаж и труппу Большого театра — и снова что-то осталось, а кто-то умер. То он существует как лучший город-склад для конструктивистских зданий вперемешку с безликими многоэтажками, которые назвали «Малевичем», «Татлиным», «Кандинским». То опять Свердловск/Екатеринбург, и мы продолжаем путаться в его именах.

Город впитывает всех, кто хочет потерять происхождение — обрести его заново через отсутствие. Возможно, поэтому так долго его идентичность была проблематичной.

«...поиск нерегиональных и даже ненациональных форм и культурных языков выступил в рамках свердловской культуры <...> как парадоксальное выражение региональной, или точнее центробежной культурной специфики. Отрицая исходящую из Москвы культуру и политику, свердловские культурные революционеры предлагали свои собственные сценарии новой российской, или, скорее, новой постсоветской культуры: универсальной, нерегиональной и региональной в одно и то же время».

Следы культурного истока свердловской пограничности можно отыскивать везде, куда упадет взгляд исследователя (хотите, с Достоевского, возвращающегося из острога, что остановился земляники поесть, а хотите, с Чехова по пути на Сахалин, живущего в вонючей гостинице и наблюдающего из окна за извозчиками, похожими на Добролюбова). Но мы начнем с футуристских времен.

Один из важнейших русских футуристов Василий Каменский всю жизнь был связан с Уралом: в молодости работал в Нижнем Тагиле на железной дороге, под Пермью содержал дачу, куда часто наведывался. Был он неоднократно и в Екатеринбурге в пореволюционные годы, где читал свои «Железобетонные поэмы», рассказывал о своей судьбе поэта и авиатора, революции духа и всячески завлекал публику.

«Мы служим народу во имя блага общечеловеческого, мы верим в идеи социализма. Оборвется страшная война и весь мир превратится в единую республику и все мы будем братья и сестры. Учитесь любить искусство, не будьте рабами своей обстановки, жалких тряпок — живите и любите жизнь, пока вы молоды. Весной все зовет к жизни. И даже наша сказочная, волшебная революция удалась именно весной. Весна дала нам жизнь, братство и свободу»*.

Другой футурист, художник и поэт Давид Бурлюк тоже какое-то время жил в районе Уральских гор — под Уфой, а в Екатеринбург заезжал по пути в Японию. Его приезд вызвал еще больший ажиотаж, чем встреча с Каменским.

«На фоне беспокойной, тревожной жизни, смотровой трескотни военных частей интервентов неожиданно прозвучало известие, что в Екатеринбург приехал московский художник Давид Бурлюк и устраивает выставку работ в помещении художественной школы. <...> В зале висело до двадцати произведений непонятного содержания. Какой-то хаос различных предметов, наклеенных на холсте; например, кусок сломанной лестницы, голова собаки, кусок газеты, гриф от скрипки, расщепленный по слоям дерева, черные треугольники, оранжевые кружки и т. п. — в общем какой-то винегрет. Что хотел художник сказать этим холстом — трудно угадать»*.

Выступление Бурлюка произвело огромное впечатление на местных художников и поэтов: в 1920-е многие уральские авторы будут называть себя футуристами, даже особо не разбираясь в идеологии этого направления.

Работ уральских футуристов практически не осталось. Однако отдельные следы в литературе можно обнаружить в журналах «Товарищ Терентий» и «Рост», а также среди творчества участников писательских организаций «Улита» или «УралАПП». А о наличии более глубинных следов замедленного действия в мышлении свердловско-екатеринбургских жителей можно только догадываться.

Но современное искусство не обходило стороной город и позже: помимо заезжих писателей, в Свердловске в 1930-е работали выдающиеся архитекторы — выпускники немецкого Баухауса, участвовавшие в застройке социалистического Уралмаша, например Бела Шефлер. Он проектировал гостиницу для иностранцев «Мадрид», здание заводоуправления Уралмаша и другие объекты. Были в городе и собственные архитекторы с ярким воображением, видевшие Свердловск как город кристального социализма будущего. Один из них, Моисей Рейшер, создал Белую башню — не просто функциональный объект для хранения воды, но символ конструктивизма и будущего как мира иных форм. Архитектор Сергей Захаров спроектировал «дом-улитку» в виде человеческого эмбриона, а Вениамин Соколов — здание спортклуба «Динамо» на берегу реки, в котором кажется, что дом вот-вот «кормой» уткнется в воду.

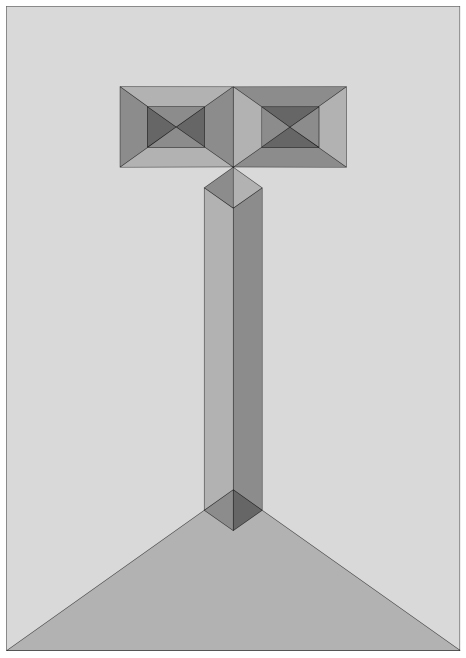

Конструктивистские и неоконструктивистские здания, находящиеся в разных частях города, создавали эффект присутствия в мире будущего, где люди, здания и предметы сами по себе. Следы влияния конструктивизма в будущем проявятся у многих неофициальных художников Свердловска: от Евгения Арбенева до Николая Федореева. Они оценят сдержанную (но мистическую) стать геометрических форм и медитативность замкнутых строгих пространств.

Другим глубинным вектором влияния в 1930-е стали сказы Павла Бажова, обращающиеся в основном к дореволюционному прошлому индустриализирующегося Урала, где бытовое не отделено от хтонического, а природное от фабричного, где рабочие, духи, заводовладельцы плутают между лесами и подземельями. Впрочем, не только дореволюционному: мистический Ленин, приходящий из тумана, в сказах тоже был.

«— Ты хоть кто такой? — спрашивает Маркелыч.

А прохожий уж далеко. Едва слышно донеслось:

— У внучонка спроси. Он знает.

Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балагашка. Как дедушко пришел, Мишунька и говорит:

— А ведь это, дедушко, у тебя был Ленин!

Старик все-таки не удивился.

— Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают — ходит он по нашим местам. Ходит! Уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись. К орлиному, значит, перу».

Холодная отчужденность объектов конструктивизма (вместе с мрачной атмосферой закрытого индустриального города) плодотворно вписывалась в бажовскую эстетику и эсхатологию, превращая Свердловск в город опасный, город, мерцающий мирами.

Половинчатый радикализм: художники 1960-х

К 1960-м репутация «опорного края державы» уже была сформирована: танки продолжали производиться для войн и экспорта, разрастались новые индустриальные стройки, Свердловск посещали суперзвезды революционного движения вроде Фиделя Кастро или Ким Ир Сена. Город был идеальным воплощением социалистических мечтаний — построенный вдали, буквально из ничего, на пересечении каторжных дорог, чистым и мучительным трудом рабочих-энтузиастов.

Художественная жизнь пыталась этому соответствовать: в городе регулярно проводились крупные зональные выставки «Урал социалистический», где выставлялись полотна о жизни трудящихся, суровые пейзажи, намекающие на скорое бодрое заселение, портреты вождей и т. д.

Но хрущевская оттепель в начале 1960-х задела и индустриальный Свердловск. При ДК железнодорожников появилась прогрессивная изостудия Н. Г. Чеснокова, где преподавали продвинутые художники вроде Геннадия Мосина, Миши Брусиловского, Виталия Воловича и других, которые хорошо знали европейский модернизм и совмещали его с соцреалистической монументальностью.

Студенты старались не отставать, часть из них и вовсе игнорировала всяческую «идейность». Сам Чесноков о свободе взглядов в изостудии говорил так:

«...так как я не неволил учеников, то наряду с поклонниками соцреализма, свободно экспериментировали убежденные любители авангарда»*.

Особенно эта свобода проявилась в выставке 1964 года, где вместе выставлялись мэтры и молодые художники. Там, например, было выставлено около 30 работ начинающей художницы Анны Таршис, которые подверглись агрессивной критике (одна из работ была еще и ню); старшие художники Мосин и Брусиловский защищали молодую коллегу.

«60-е — это первая Оттепель, и ее приход в Свердловск был отмечен кипением общественных страстей вокруг картин Мосина и Брусиловского („1918 год“ и „Политзаключенные“). Город разделился на два лагеря, молодежь ставила к картинам цветы, люди передавали друг другу чуть ли не каждую реплику, прозвучавшую на заседании выставкома. Из Москвы срочно приехали „специалисты“ по обработке, Мосину пришлось, кажется, даже вернуть аванс за признанную „политической ошибкой“ картину и так далее и тому подобное... <...> ...на скандальной выставке самой левой в городе изостудии под руководством Н. Г. Чеснокова, где было выставлено 30 моих работ и даже одна „ню“ (вершина свободомыслия тех провинциальных времен), и Мосин и Брусиловский бросились в бой около моих картин, защищая их от совершенно озверевшей публики. Книга отзывов распухла от восторгов и оскорблений, от „Ура, Таршис, считай нас своими друзьями!“ до советов „взяться за метлу“.

Экспрессионистские, но фигуративные все-таки работы мои маслом на больших листах ватмана и на бортовке от старого пальто без применения белил (их не было в магазинах Свердловска) в конце концов были благополучно украдены кем-то (не все — две работы), и выставка изостудии, повысив температуру общества еще на несколько градусов и оставив благожелательную прессу, окончилась»*.

Работы художников старшего поколения, больше условные, чем реалистические, тоже были вызывающими, пусть и не настолько радикально.

Миша Брусиловский, начинавший с масштабных полотен, посвященных революции и социалистическим стройкам, обращался к религиозным сюжетам, использовал в работах элементы кубизма (с удовольствием разлагая тела и формы), аналитического стиля Павла Филонова с его патологически тщательной прорисовкой тел, искривленностью поз и т. д.

Виталий Волович больше всего известен как книжный график. Он обращался к безобидным средневековым, мифологическим или неомифологическим сюжетам, создавая иллюстрации, например, к «Тристану и Изольде», трагедиям Шекспира и сказам Бажова. Графика Воловича, полная неестественно вытянутых форм, болезненных выражений лиц (или отсутствия таковых) и общего мрачного настроения, скрывала влияние отчужденности Кирико и наследующих ему сюрреалистов.

Геннадий Мосин начинал как монументалист, исследовавший трудные темы: нищету, революционный террор. На выставке 1964 года была его работа «Политические. 1905 год», изображающая жертв политических репрессий. Болезненная гротескность фигур в сочетании с монументальностью и условностью изображения: репрессированные как будто вросли друг в друга, потому что пытались сплотиться еще сильнее. Мучительная метафора сплочения угнетаемых людей перед движущейся прямо на них репрессивной машиной: герои смотрят прямо на зрителя, а он по эту сторону — вместе с приближающимися палачами.

Другая его работа, «1918», была выполнена совместно с Михаилом Брусиловским и тоже представлена на выставке: на ней в предельно мрачных и кровавых тонах Ленин в напряженной позе что-то орет вдаль. И его сподвижники, и народ, и красноармейцы — все представлены слипшимися сгустками внутри и так условно размеченного на цветовые зоны пространства. Такая трактовка вождя революции сильно не понравилась партийным заказчикам картины, и Мосин практически перестал получать заказы на монументальные полотна, оставшиеся годы жизни ограничиваясь небольшими портретами, пейзажами и иллюстрациями.

Четвертым значимым художником того поколения был Герман Метелёв — самый эклектичный из них. Его диапазон тем — от изображения быта рабочих до евангельских сюжетов, от декоративных полотен для театра до квартирных зарисовок. Техники Метелёва тоже невероятно разнообразны: он уходит то в имитацию примитива или абстрактные геометрические фигуры, то рисует предельно реалистично, соблюдая пропорции. Или сочетает всё вместе.

Использование приемов примитивизма позволяло официальным (или полуофициальным) художникам создавать эффект близости к народному искусству, что не могло не успокаивать цензоров, а с другой — помогало протаскивать сложные темы и экспериментальные техники.

Например, в метелёвской картине 1973 года «Военная свадьба» происходит мрачное застолье, где каждая из фигур изображена предельно условно, грубыми, грязными мазками. Фигуры прорисованы не полностью, словно не могут до конца проявиться в текущей военной действительности, где должен происходить свадебный ритуал. Война раскалывает тела, цвета, предметы: все присутствуют половинчато внутри милитаристской энтропии, уродующей не только формы, но и фактуру изображения.

Все эти художники «способствовали тому, чтобы впоследствии в 1970-е гг. в свердловском изобразительном искусстве так ярко проявилось пристрастие к мифологическим образам (по причинам евразийской „пограничности“ города особенно популярен был сюжет „похищение Европы“), евангельским аллюзиям (драматические сюжеты Тайной вечери, предательства Иуды, распятия были особенно адекватны для передачи атмосферы), тератологическим гротескам „звериного стиля“. Использование аллегорического „эзопова языка“, „внутренняя эмиграция“ мастеров, противостоявших официальным устоям, являлись важной доминантой художественного процесса»*.

Мэтры Брусиловский, Волович, Мосин, Метелёв и другие сделали успешную карьеру на Урале и в Москве (в середине нулевых троим из них даже поставят памятник в Екатеринбурге) и остались в русле «разрешенного авангарда» (по аналогии с поэтами-шестидесятниками), тогда как Анна Таршис и ее круг в будущем выбрали путь отказа от официальных выставок и создали вокруг себя автономное культурное пространство.

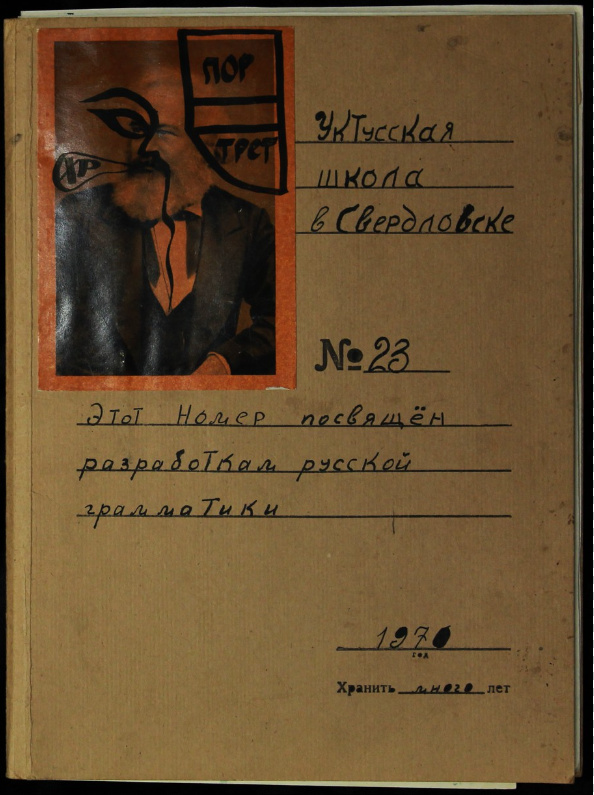

«Уктусская школа»: переписьмо и интерактивные журналы

Выходцы из студии Чеснокова, среди которых были художники и поэты Анна Таршис (Ры Никонова), Сергей Сигей, Валерий Дьяченко, Евгений Арбенев, Александр Галамага и другие, в том же 1964 году, когда была скандальная выставка, выделились в арт-группу, чье название происходит от Уктусского лыжного трамплина, где участники часто собирались вместе. Единственным «уктуссцем», не связанным с чесноковской студией, был Сергей Сигей (настоящая фамилия Сигов, примкнул к группе позже).

«Название „Уктусская школа“ (по аналогии с фр. — „L’École des BeauxArts d’Uktuss“) предложил В. Дьяченко, призывавший следовать примеру французских импрессионистов — общаться на пленэре. В этом жесте были как ирония, так и определенное самоутверждение. Кроме того, А. Таршис нравилась сама идея „трамплинизации“, прыжка в неведомые сферы нового искусства»*.

Всех их объединял живейший интерес к авангарду и модернизму, футуризму и ОБЭРИУ, дада и минимализму, конкретизму и кубизму — ко всем прогрессивным течениям, о которых можно было узнать в закрытом Свердловске. А если о чем-то нельзя было узнать — художники самостоятельно реконструировали то или иное течение или придумывали новое. Причем придумывали так интенсивно, что умудрились предвосхитить московский концептуализм, соц- и mail-арт.

Основу своей свободы они находили в первую очередь в русских футуристах и их последователях обэриутах. Никонова и Сигей были знатоками Хлебникова, Кручёных, Игоря Терентьева, Александра Туфанова, исследовали и самоиздавали редких поэтов 1920–1930-х годов. «Уктуссцы» умели находить в них неочевидные течения мысли и творчества.

Определяющее влияние на корпус идей арт-группы оказал Алексей Чичерин (1889–1960), которого сама Ры Никонова называет «первым русским концептуалистом, наиболее емким и футурологичным среди уже перечисленных поэтов начала века, почти все из которых были сильнейшими теоретиками. Чичерин разработал целую систему новых литературных приемов и терминов, куда входили такие понятия, как система координат, дуги, аккоммодативный дренаж, тавтологичное колесо. Он придумал множество условных знаков, позволяющих обогатить палитру приемов в поэзии и безболезненно интегрировать литературу с другими областями искусств (например, с музыкой). Такая интеграция и произошла в дальнейшем, но уже после длительного перерыва (лет в 50), в основном в творчестве ТРАНС-ПОЭТОВ...»*.

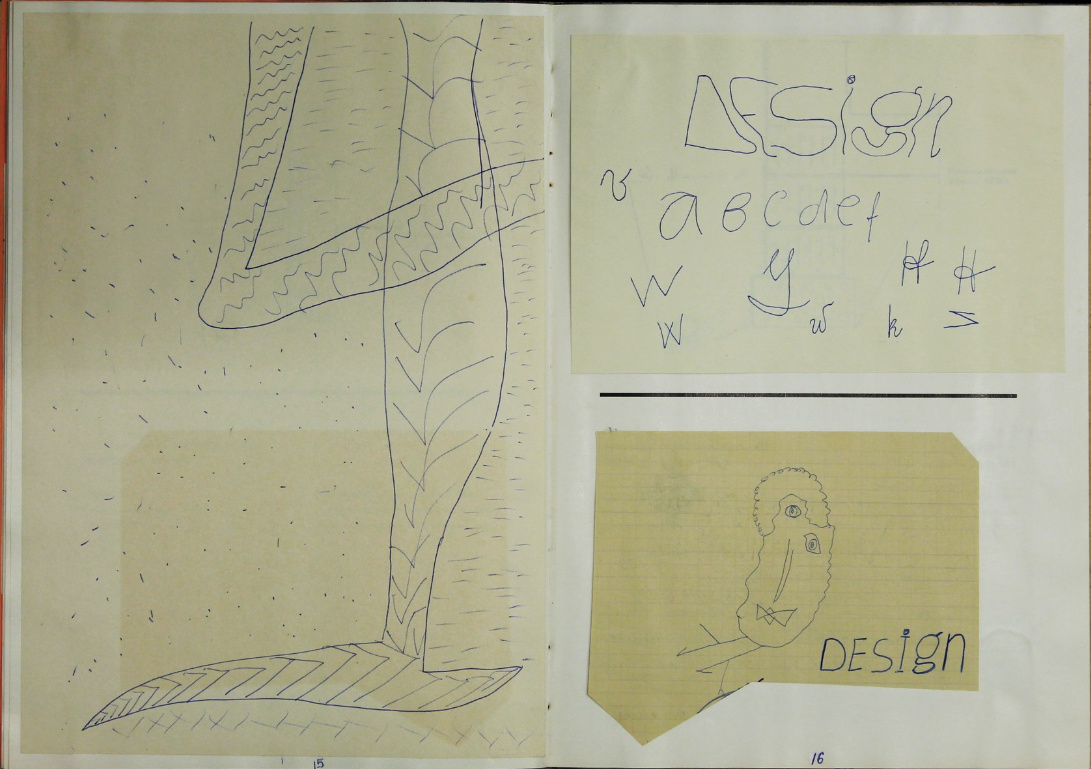

Вооружившись идеями Чичерина и других новаторов, «уктуссцы» запустили собственный самиздатский журнал «Номер», выходивший в единственном экземпляре. Название его обыгрывает само себя: невозможно говорить о разных выпусках журнала, не впадая в ложные тавтологии. Такое создание конфликтующих смыслов, обезоруживающих читателя, было в основе «Номера», как и «идея „транспонирования“ — „переделки“ чужого материала, переведения его в „новую авторскую тональность“»*.

Транспонирование преодолевало проблему вторичности (важную для всего концептуального искусства) и предлагало подрывной способ работы с любым материалом, который попадал в поле внимания художников. Неслучайно название следующего журнала, который будут выпускать «уктуссцы» после отъезда из Свердловска, — «Транспонанс».

«Уктусская школа» отказывалась от завершенности, понятной ясности как традиционного, так и модернистского искусства. Они создавали и исследовали конфликтующие художественные среды, где соединялись изобразительные и вербальные элементы, структуры, взятые из других видов искусства.

«...рисовать так, что рисунки придется переводить, как литературу, например: хочется рисовать дерево. Ты рисуешь ствол и пишешь около него цифрой (или словами) количество ветвей. И все. Так можно писать и пьесы. И такая пьеса под названием „Сколько“ была мной написана. Она состояла из указаний, какое количество любых актеров и сколько раз должно появиться на сцене. Количество стало содержанием пьесы»*.

Часто они использовали чертежи, инструкции, формы для раскрасок, списки, формы сценариев и т. д. Например, у Ры Никоновой был живописно-графический альбом Lima, сделанный в 1968 году из комплекта чертежей экскаватора, дополненных рисунками автора, реди-мейд-книжка «Шваль» 1971 года, изготовленная из каталога немецких слесарных инструментов с множеством никоновских пометок.

«Уктуссцы» не замыкались на работе исключительно с формами и взаимодействиями разных языков искусства — напротив, они всё время искали малозаметные, неотрефлексированные области на краю артистических практик, которые вытаскивали на обозрение. Например, они придумали рубрику «Критика или критика критики» для читателей журнала, где можно было высказываться об опубликованных текстах. Так как аудиторией «Номера» были сами авторы и их сподвижники, то разница между критикующим и пишущим мгновенно исчезала или переключалась, как актер на новую роль. Рубрика сопровождалась императивными фразами вроде «Впиши свое», «Вклей свое», «Испиши страницу» («Пиши, что хочешь»), «Вставь, что хочешь», «Закрой страницу надписью».

В этом была и интерактивность, и ее имитация: все рецептивные процессы проблематизировались и спотыкались друг об друга, обнаруживая новые уязвимые области смыслов. Как вспоминает сама Ры Никонова:

«В теории журнал не мог иметь законченной формы, потому что он производился в ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ»*.

Такой способ обращения к читателям/зрителям — через инструкции и призывы к действию — развивался параллельно с практиками американских художников из группы Fluxus: у Джона Кейджа с его исполнением музыки или у Йоко Оно в книге «Грейпфрут» (1964), в хеппенингах Аллана Капроу.

Открытое устройство номеров позволяло авторам всё время меняться ролями. Отчасти это было вызвано и дефицитом внимания: если у тебя нет или почти нет читателей, ты пересоздаешь всю схему: «адресант — сообщение — адресат», раскалываешь ее на части, добавляешь новые элементы.

Например, 21-й выпуск был сделан Михаилом Таршисом, а его активной читательницей была Никонова, оставившая в 1985 году отзыв о своем чтении, вклеив его в журнал, а в 1991-м написав под ним еще один. Такая возможность постоянно менять местами читателя с писателем и наоборот позволяла обнаружить пространство письма как медиума и даже шире: «трансфурист-номерист» был не просто письмом, он был целой сигнальной системой искусства, которая должна включать объект искусства, указание на материал, контекст создания, обозначение того, кто создал, а еще того, кто смотрит на объект, и того, кто его осмысляет. Так объекты одного искусства осознавались и характеризовались через объекты другого: оттого стихи могли помещаться на щетке, описание фильма даваться через сеть реплик от разных «трансфуристов» (фильм-текст), а слово «мама» и фраза «мы за мир» раскладываться на цветовые сочетания, отталкиваясь от цветомузыки (как у Скрябина, где ноты соответствовали цветам) и превращаясь в «текстоцветику».

«Номеристы» делали искусство прозрачным — проницаемым: средой как таковой. Между всеми его компонентами можно перемещаться, как внутри воздуха.

Параллельно с журналом участники занимались и живописью. Особенно преуспел в ней Валерий Дьяченко, автор, вероятно, самых ранних концептуалистских работ в СССР. Самые известные из них — это «Портрет Ленина» (1967), где молодой Ленин держит собственное собрание сочинений на фоне Кремля, и «Чье это облако?» того же года, с вопросом внутри нарисованного облака и текстом над и под ним.

Вопрошающее название работы застает врасплох: облако — объект, который обычно находится вне категорий марксизма-ленинизма, поэтому ничему не принадлежит. Но если общество строит коммунизм, то принадлежность облака всё равно придется определить, иначе объект останется отчужденным. Так Дьяченко подрывает диалектику частного/общего, пользуясь концептуалистским инструментарием: когда контекст оказывается значительнее для работы, чем изображенное.

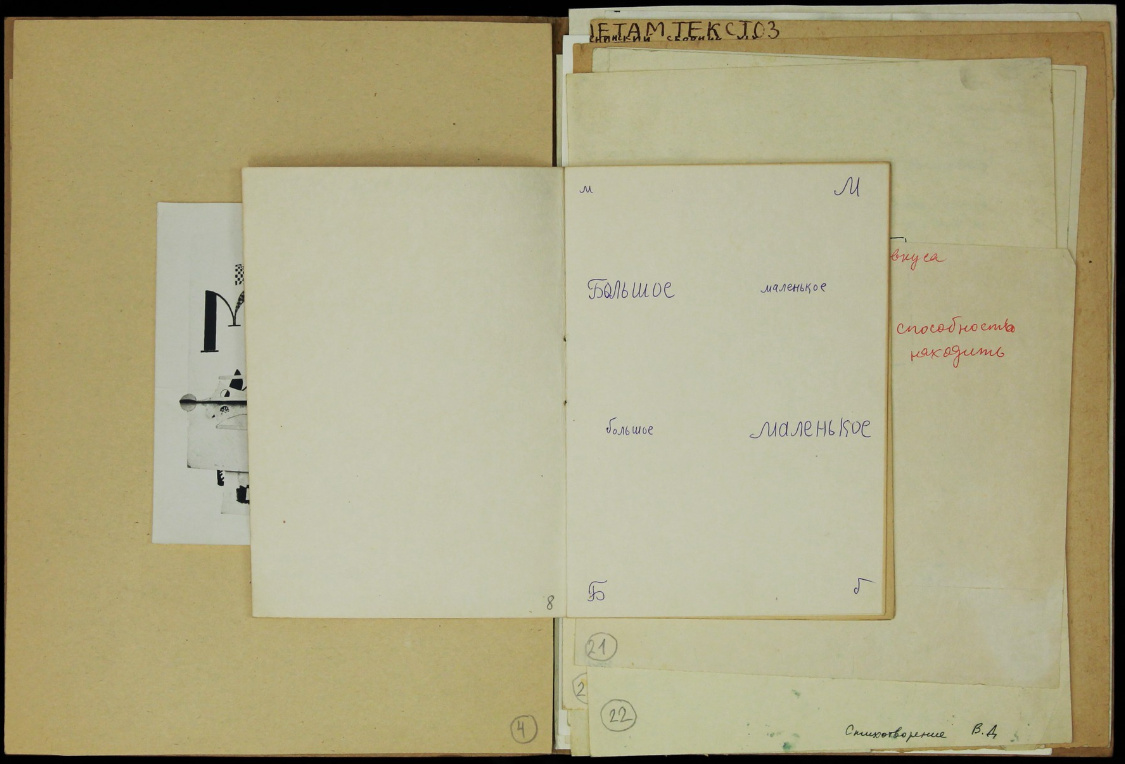

Или дьяченковский цикл из 23-го «Номера» «Рисунки слов», где расположение и начертание слов отсылали к их значению. Слово «большое» было крупнее слова «маленькое», а потом наоборот. Это напоминало концептуалистские работы Джозефа Кошута середины 1960-х, включая «Один и три стула», где в работу входил сам стул, его фотография и словарная статья про этот предмет мебели. Дьяченко действует чуть острее: он одновременно подчеркивает соответствие значения слова визуальному оформлению и указывает, что такой акт соответствия произволен. Слово «большое» может быть большим, а может быть крохотным, «синее» — красным и т. д.

Евгений Арбенев тоже не отставал: он совместно с Александром Галамагой издавал журнал «Документ» (каждый выпуск в единственном экземпляре), где использовал газетные вырезки, репродукции, фотографии, бумажки, билеты. Эти следы советской жизнедеятельности превращали журнал в подобие дневника: не до конца утилизированные фрагменты действительности срастались в одном контексте и образовывали вместе некоего метасубъекта, живущего в конкретный исторический момент. В таком случае частично создателем журнала был Арбенев, остальное принадлежало метасубъекту действительности, художник называл это «пятидесятипроцентным авторством».

Другие арбеневские эксперименты по «переработке» материала в искусство включали создание иллюстраций к стихотворениям Василия Кандинского и свердловского поэта Андрея Комлева. Изображения и стихи никак напрямую не соответствуют друг другу, но соответствуют. Арбенев как будто производит несколько последовательных процедур: очищает стихотворение от облака смыслов/интерпретаций и культурной памяти, выделяет в нем основные семы, линии движения субъектов и объектов, схематизирует их и воссоздает вместо стихотворения его графический след / ауру / слепок / свернутую структуру. Можно считать, что это конечный результат рекодировки из одного вида искусства в другой.

Евгений Арбенев и Валерий Дьяченко останутся в Свердловске и продолжат влиять на следующие поколения его неофициальной культуры, а Сергей Сигей и Ры Никонова в 1974 году переедут в Ейск.

«Сразу после переселения в Ейск КГБ устраивает обыск в доме Анны и Сергея и забирает первые 18 выпусков журнала „Номер“ — „почитать“. Номера пропадают навсегда, их содержание сохраняется лишь в конспектах Сигея».

Но художники продолжат свои разработки в журнале «Транспонанс», в котором будут участвовать не только бывшие «номеристы», но и весь цвет неофициальной культуры: от Владимира Эрля до Егора Летова и Дмитрия Пригова.

Продолжение истории свердловского андеграунда следует...