Психоделический реализм Егора Радова: галлюциногенный экстаз и любовь к мерзостям жизни

Писателя Егора Радова (1962–2009) критики нередко называют русским Берроузом — звучит почетно, но, с другой стороны, как и в случае любых подобных сравнений, несколько поверхностно. «Голый завтрак» по-русски — и только? Прямой трансфер галлюциногенной литературы в наш культурный ландшафт? Едва ли такую характеристику радовского психоделического реализма можно можно назвать исчерпывающей. Рассказываем о его прозе, которая описывает новые способы существования в привычной нам реальности — а также новые методы борьбы с ней.

18+ (эта статья предназначена только для читателей, достигших совершеннолетия)

Игры в Берроуза

Уильям Берроуз (1914–1997), одна из главных фигур бит-движения и автор ключевых романов второй половины ХХ века, был героиновым наркоманом. Тошнотворные и завораживающие берроузовские романы буквально пропитаны наркотиком. Он вмешивается в саму ткань литературы, спутывая и нарушая существующие в ней связи.

«После Болезни я очнулся в возрасте сорока пяти лет, сохранив здравый ум, присутствие духа и вполне сносное здоровье, если не считать ослабленной печени и ощущения где-то позаимствованной плоти, характерного для всех, кто выживает после Болезни... Большинство выживших не в состоянии вспомнить кошмар во всех подробностях. Судя по всему, я составил подробные записи о Болезни и бредовом состоянии. Точно не помню, как я писал то, что теперь опубликовано под названием „Голый завтрак“».

Уильям Берроуз «Голый завтрак», перевод Ирины Бессмертной

«Болезнь» Берроуза — зависимость от джанка, то есть опиума и его производных. Берроуз 15 лет употреблял опиум во всевозможных видах, но после неожиданно «слез», пройдя курс лечения апоморфином. Судя по всему, случаи такого «излечения» были не очень-то часты: сейчас апоморфин используют в терапии алкоголизма, болезни Паркинсона и мужской половой дисфункции, но не опиатной зависимости.

«Голый завтрак» Берроуза — это путешествие в галлюциногенный ад. Едва ли эту книгу можно считать морализаторской, но она в числе прочего дает довольно красочное представление о страданиях джанкового наркомана. Невыносимые ломки, физическая зависимость от наркоторговцев, обводящих своих клиентов вокруг пальца, — предисловие к роману звучит наставительно.

«Барыга всегда вновь отбирает отданное. Наркоману требуется всё больше и больше джанка, чтобы сохранять человеческий облик... откупаться от Обезьяны. Джанк формирует монополию и одержимость. Наркоман лишь присутствует при том, как его джанковые ноги несут его по джанковому лучу прямиком к рецидиву. Джанк точно измеряется количественно. Чем больше джанка вы употребляете, тем меньше его имеете, и чем больше имеете, тем больше употребляете».

Уильям Берроуз «Голый завтрак», перевод Ирины Бессмертной

Егор Радов родился в семье писателей, рано начал сочинять собственную прозу. Его зрелые произведения уже отмечены наркотическим опытом. После срочной службы он, по всей видимости, регулярно принимает наркотики. Потеряв жену и мать, Радов не справляется с горем и начинает употреблять терпинкод — противокашлевый препарат, содержащий слабый опиат кодеин. До 2012 года терпинкод можно было без рецепта купить в любой аптеке, и люди в основном использовали его не по назначению. Как рассказал сын Радова, это окончательно разрушило его здоровье, и вскоре, в 2009 году, он умер.

Радов, как и Берроуз, не скрывал, что употребляет различные наркотики. Самым мощным из них был героин, с которого Радову удалось слезть, что бывает нечасто. Внешнее сходство писателей обусловлено в том числе тем, что Радов, похоже, сознательно надевал маску «русского Берроуза». В журнальных публикациях и рассказах он представлял себя как бывалого наркомана-психонавта, заглянувшего за пределы нормальной работы сознания.

«Я рассчитал все свои дозняки на этот денек и ощущал себя словно опустошенное нездоровой свободой существо, стремящееся воспарить в ласково-мягкий, небесно-разряженный мирок смутной, как сонные слова, услады. Раствор был во мне, раствор был вне меня, рядом: мои руки светились сумрачными дорогами вен, которые, будто двери без ключей, влекли меня к себе, за себя, в покои кайфа, запретного и вожделенно-доступного, как плод или блядь, — стоило лишь протянуть руку».

Егор Радов «Следы мака»

Книги Радова появились не на пустом месте. Его проза носит следы русского модернизма — в частности, творчества обэриутов. Из радовского абсурда иногда выглядывают Даниил Хармс и Александр Введенский.

Радов пишет свой первый зрелый рассказ «Я и моржиха» в 1980 году. Это именно то время, когда появляется новая русская психоделическая проза. Леон Богданов и Андрей Монастырский создают свои психоделические романы, начинает писать Павел Пепперштейн. Сам Радов, как отмечает Денис Ларионов, сильно повлиял на популярного сейчас Виктора Пелевина.

Важно, что Радов пишет свои основные тексты во время перестройки, а также после распада СССР. Утопический нарратив о светлом коммунистическом будущем разлетелся в щепки, и на его месте осталось пространство пустоты и неслыханной свободы.

Научная фантастика языком Набокова

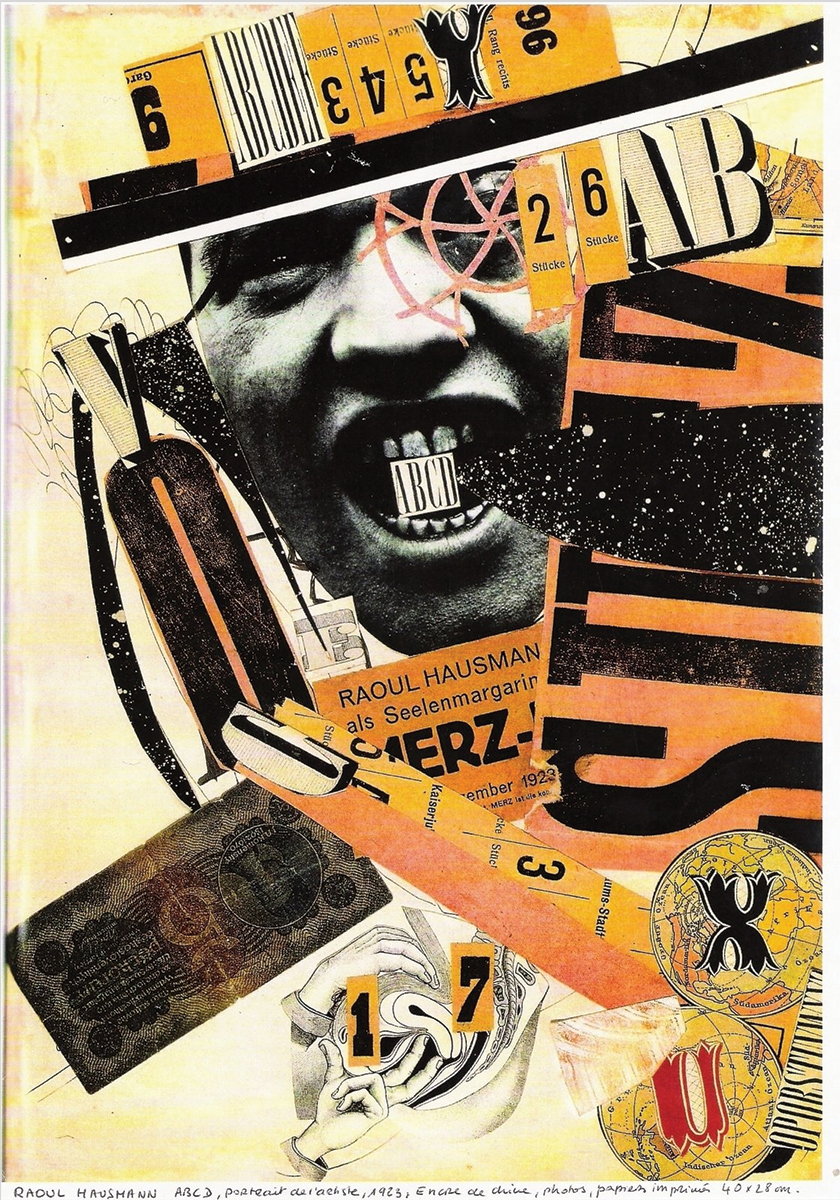

Берроуз известен своим методом нарезок (cut-up technique) — когда литературное произведение «нарезается» из кусочков чужой речи. Этот метод переносит дадаистский коллаж в литературу (об этом подробно пишет Илья Кукулин). Например, художники-дадаисты Георг Гросс и Джон Хартфильд во время Первой мировой войны делали антивоенные открытки-коллажи из пропагандистских плакатов. Аналогичные эксперименты проводили берлинские дадаисты Ханна Хех и Рауль Хаусманн.

Цюрихский дадаист Тристан Тцара придумал «рецепт» написания дадаистских стихотворений. Он был частью манифеста, прочитанного Тцарой в 1920 году. Намного позже, в 1956 году, с ним встречается художник Брайон Гайсин. После этой встречи Гайсин, во многом совместно с Берроузом, создает метод нарезок.

Для того чтобы написать дадаистское стихотворение

Возьмите газету.

Возьмите ножницы.

Выберите в газете статью той длины, какую вы бы хотели придать вашему стихотворению. Вырежьте статью.

Затем аккуратно вырежьте каждое слово в этой статье и положите их в сумку. Встряхните ее.

Затем доставайте газетные вырезки одну за другой. Перепишите их в том порядке, в каком они вышли из сумки.

Стихотворение будет похоже на вас.

И вот вы чувствительный, бесконечно оригинальный автор, к тому же еще не понятый толпой пошляков.Tristan Tzara, Dada manifeste sur l’amour faible et l’amour amer. Перевод Ивана Неткачева

Благодаря методу нарезки авторское «я» становилось неуловимым: повествователи сменялись с головокружительной скоростью. Расщепление авторского «я» — характерная черта метапрозы, появившейся во второй половине ХХ века.

Для Радова такое расщепление субъекта нехарактерно. Голос автора слышен всегда, и он монотонен. Субъект Радова — божество «под кайфом»: что бы ни происходило, это вызывает у него дикий восторг.

Он берет существующие повествовательные структуры — например, научно-фантастический роман. Но часто его рецепт не в том, чтобы перемешать их между собой, — скорее Радов сохраняет целостность выбранной им нарративной структуры, но заменяет в ней главный элемент. Каждый раз эта история увидена глазами того самого галлюцинирующего божества.

У Радова нет и стилистического расщепления, его язык более или менее однороден.

Романы Радова говорят с читателем нарочито косноязычно или даже по-детски.

Предложения синтаксически перегружены, но это не высокое модернистское письмо, а скорее стилизация под наивную литературу.

«Барменша напрягла одни мышцы шеи, расслабив другие, для того чтобы ее лицо вместе со ртом, который мог извлекать из нутра членораздельные звуки, повернулось к посетителю, которым в данный момент являлся Степан Чай. Он проделал аналогичную операцию и издал членораздельный звук, обладающий вполне определенной интонацией».

Егор Радов «Змеесос»

Радов любил научную фантастику, но его раздражало, что она написана стилистически вялым, невыразительным языком. Фантастику он ценил за закрученный сюжет. Мечтая «переписать» фантастические книги изящным русским языком, Радов породил нечто среднее между языком Владимира Набокова и убогой стилизацией под переводы с английского.

«В общем, я всё время хотел соединить замечательный литературный стиль и закрученную фабулу. Грубо говоря, написать „Хроники Амбера“ языком Набокова (и то, и другое тут, конечно, условно)».

Из интервью Егора Радова

Намеренное заигрывание с наивной литературой напоминает литературные опыты Даниила Хармса — его абсурдистские, жутковатые истории, рассказанные языком детских книжек, разбавленным канцеляризмами.

«Два человека упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки. Кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать.

Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое...»

Даниил Хармс «Упадание»

Радова и Хармса связывает сходство не только в стиле, но и в самом литературном методе. Преувеличения, метаморфозы, раздваивание персонажей — Радов унаследовал вкус к играм с реальностью. Но радовская поэтика «кайфа» была бы Хармсу эстетически чужда.

Экстаз копрофила. Альтернативные пути сопротивления большим нарративам

Как пишет философ Жан-Франсуа Лиотар, «современность отмечена метанарративами».

Метанарративы используются в том числе как мощное идеологическое оружие. В постмодернистской литературе мы часто находим сопротивление метанарративам — точнее, нарративу как средству легитимации реальности в целом. Поэтому в постмодернистских текстах часто нет нарратива как такового, есть лишь набор микроповествований, нетривиальным образом переплетенных друг с другом.

Нередко нарратив у Радова сохраняет целостность, например рассказы из сборника «Искусство это кайф» или некоторые из его романов («Бескрайняя плоть»). Но не всегда. В культовом тексте Радова «Змеесос» сюжетные линии быстро сменяются, пульс основной линии повествования иногда как будто прощупывается, но тут же начинает сбоить. Главные персонажи умирают, воскресают, а потом меняются местами.

«Было все. Попытки и поползновения создать что-то другое пробовали достичь некоей новизны в сочетаниях маленьких частиц меж собой, но и так уже всё было, а остального не дано. И Миша Оно возродился на сей раз в облике Антонины Коваленко.

С гордостью после разных своих детств и воспитания он ощущал иную половую принадлежность, сознавая ее такую же убедительность и прелесть, как и естество прошлого члена тела, и словно был готов к приему на своих будущих телах и иных органов, которые тоже придутся наверняка к месту и украсят физический смысл их бессмертного носителя».

Егор Радов «Змеесос»

Но всё же критическая мощь «Змеесоса» не в стандартном постмодернистском расщеплении. Едва ли можно сказать, что Радов против больших нарративов.

Дело в том, что нет ничего, против чего мог бы выступить его субъект повествования, потому что он ловит кайф буквально со всего.

Секс — это кайф, и, когда тебя пытают в тюрьме, это тоже кайф, хотя и причиняет страдания.

— И мне очень нравится. Меня потом пришиб на улице какой-то ненормальный; перерубил мне позвоночник топориком и раскроил мне череп. Но я тогда не сдох — вот что самое приятное — и еще тридцать четыре года провел в приюте — без движения, в слепоте и глухоте!..

Представляете, какие экзистенциальные чувства я тогда испытал? Это неописуемо...

— Завидую вам! — сказал Оно.

— Желаете тоже?

— Только не сегодня. Может быть, в среду...

Егор Радов «Змеесос»

Субъект Радова экзальтирован самим фактом того, что что-то происходит. Любая реальность приводит его в дикий восторг просто тем, что она существует. И этот восторг проживается тем сильнее, чем омерзительнее происходящее.

«Это была удачная мысль — и через некоторое время уже всё тело Александра Ивановича, насаженное через задницу на кол, румянилось на углях; а рядом, на отдельных шампурах, допекались до абсолютной готовности и сочная поджаристая вырезка, и покрытый аппетитной корочкой вкусно пахнущий член.

— Просто пальчики оближешь! — сказал Миша Оно, беря в руки шампур с членом».

Егор Радов «Змеесос»

С восторгом копрофила Радов подхватывает любые большие нарративы, ведь чем хуже, тем лучше. Религиозный миф, идеологический миф — прекрасно, и дайте мне, пожалуйста, еще что-нибудь! Все мифы равны между собой, как и все вещи мира, и все они одинаково хороши. В этом пространстве галлюциногенного экстаза радовский субъект обретает головокружительную свободу, утягивая за собой читателя.

Для кайфа, живущего в каждом проявлении окружающего мира, Радов придумал особое название — Мандустра.

«Мандустра — благодать, одинаково присутствующая во всем... Если ты бабушка, или слесарь с одной рукой, или красивый парень, живущий в бывшей советской стране, и ты идешь по искореженной льдом весны хмурой многолюдной улице, и дух агрессии окружает твою лысую голову, и вонь бьет в твои сопливые ноздри, заставляя жмуриться дебильным раскосым глазом, ты — счастлив. Поскольку это — реальность, эта улица — одна, здесь, сейчас, в этом льду, в этой вони, в этом совершенстве, которое нарушит любое вторжение, но приведет его к новому совершенству, ты — счастлив. Но ты не знаешь этого, и ты счастлив вдвойне».

Егор Радов «Мандустра»

Психонавт-оккультист

В своей недавней монографии историк религии Борис Фаликов пишет, что модернистское искусство во многом вдохновлялось оккультизмом. Например, ряду русских символистов была близка теософия — эзотерическое учение Елены Блаватской. «Петербург» Андрея Белого, один из самых значительных модернистских романов, буквально пропитан теософскими идеями.

Когда-то научно-технический прогресс вселял в людей надежду на лучшее будущее. Казалось, что еще немного — и наука сможет объяснить устройство мира, а технологии решат проблемы человечества. Но уже в конце XIX века интеллектуалы стали сомневаться: неужели науки в самом деле достаточно, чтобы придать жизни смысл?

Европейцы стали искать истину в восточных религиозных культах, придавая им более привычный вид. До Европы эти религии доходили в преобразованном виде — так появлялись оккультные движения. Бог умер, но наука не смогла его полностью заменить. Поэтому художники-модернисты обращались к оккультным идеям, стремясь придать своим произведениям абсолютную, космическую ценность.

Отзвуки оккультизма есть и в книгах Егора Радова. Речь идет не только о коллаже из восточных культов в «Змеесосе», но и о самой авторской позиции. В одном из интервью Егор Радов говорит:

«Но впервые я ощутил серьезность выбранного занятия, когда написал рассказ „Я и моржиха“. Когда я поставил точку, мне стало страшно.

Я почувствовал, что перешел некую грань, вступил в какие-то сферы, где текст уже не является просто текстом, литературой, но чем-то большим, тем, что способно изменить образ мира.

Наверное, это и было настоящим началом. Истинная литературная жизнь начинается тогда, когда тебе становится глубоко наплевать как на жизнь, так и на литературу. Ты попадаешь в царство полной свободы, и у тебя больше нет опор, кроме самого себя. И это рождает ужас и безмерное восхищение. Испытав такое хоть единожды, будешь стремиться к этому всю жизнь, ибо искусство — самый тяжелый наркотик. Вот так моя участь была предрешена. А чем я хочу закончить?

Заканчивать не хочется, в том смысле, в каком я как-то для себя определил возможный рай — бесконечное развитие».

О чем-то похожем писал духовный учитель Георгий Гурджиев, автор теории «Четвертого пути». Он считал, что человек может расширить свое сознание, выйдя за пределы механического, привычного существования. Вся вселенная состоит из вибраций — Гурджиев соотносит их с музыкальной гаммой. Человек тоже состоит из вибраций, и теоретически он может этими вибрациями управлять. Но чтобы управлять ими, расширив собственное сознание, необходимо сверхусилие.

Для Радова способом расширения сознания стали не наркотики, а искусство. Впрочем, искусство для него тоже наркотик: «Искусство — это кайф».

Уравняв в своем мире все вещи и все явления как одинаково «кайфовые», он после этого сделал последний шаг: переселил в этот мир самого себя.

Поэтому творения Радова в глубине чужды постмодернистской иронии. Модернистские и постмодернистские авторы, как отмечает Борис Фаликов, хоть и обращались к оккультным учениям, но нередко над ними же иронизировали. В мирах Радова живет дух веселья, а веселье не нуждается в оправдании иронией.