Ешь ананасы, рябчиков жуй! Как относились к еде в ранние советские годы и что об этом писали

Молодое советское государство активно занималось воспитанием своих граждан. Они учились не только читать резолюции и выступать на партсобраниях, но и по-новому выстраивать быт. Должна ли еда быть в удовольствие рабочему, за что хотели отменить фотосинтез и как написать плохой роман про колбасу, читайте в нашем материале.

Мир меняется

После Октябрьской революции 1917 года изменились не только флаг, валюта, правительственный аппарат и законы, но и такие простые, казалось бы, вещи, как еда. Сами продукты остались прежними, но вот отношение к ним поменялось – и не только из-за дефицита и продразвёрстки. Новое понимание пищевой ценности и смысла пищи связано в том числе с модернизацией и механизацией труда советского человека. Технологичное, безотходное производство пищи сразу стало частью советского утопического мифа. Стремление к техническому прогрессу, сочетавшееся с совершенствованием рабочего пространства, изменяло представления о пище в сторону функциональности, а не получения наслаждения.

Гражданин – это прежде всего работник, и инновационные решения в том числе в области питания должны напрямую влиять на его работоспособность. В частности, не занимать рабочее время отлучками на домашний обед. Алексей Гастев, активно занимавшийся вопросами эффективного труда, уделял значительное внимание связи жизненных и трудовых циклов рабочих с производственными циклами.

Мир машины, мир оборудования, мир трудового урбанизма создаёт особенные связанные коллективы, рождает особые типы людей, которые мы должны принять, принять так же, как мы принимаем машину, а не бьём свою голову о её шестерни.

Алексей Гастев, «Как надо работать»

Связанный коллектив – это общность и людей, и машин, образующая особенное рабочее пространство. В рамках идеи о реализации всех потребностей человека в этом рабочем пространстве возникают фабрики-кухни, а производство еды становится частью работы единого советского организма-механизма. Представление о фабрике делается очень значимым для развития советского общества, и не только в теоретических трудах Гастева. Александр Чаянов развивал схожие идеи относительно экономики сельского хозяйства.

…в тот самый момент, когда будут осуществлены все описанные нами в предыдущих главах усовершенствования и улучшения земледелия и скотоводства, когда будут побиты все мыслимые теперь рекорды продукции, интенсивности и качества,—тогда-то, и именно сразу, настанет час, когда все эти чудеса сельского хозяйства окажутся излишними, и самая доподлинная фабрика, быть может, без дымящихся труб и с оборудованием, мало чем напоминающим наши теперешние установки, заменит собой работу хлорофильного зерна зеленых растений.

Александр Чаянов, «Возможное будущее сельского хозяйства»

«Самая доподлинная фабрика», эйдос всех современных Чаянову фабрик, знаменует собой вершину технического прогресса, реализацию производства полного цикла – настолько полного, что для него уже не потребуются никакие внешние ресурсы. Пища от выращивания продуктов до расфасовки на порции в заводской столовой обладает единственно важной функцией: насытить работника социалистического труда. Эту утилитарность потребления, которая предполагала в том числе отказ от излишеств и сведение пищевого разнообразия к необходимому минимуму, можно заметить и в литературе конца 1920-х – начала 1930-х.

Питание рабочих на театральной сцене

Действие пьесы «Темп» (1929) Николая Погодина, одного из самых показательных представителей соцреалистической драматургии, сосредоточено на решении проблемы брюшного тифа у заводчан. Характерно, что при разговоре об очищении воды герои (и, в частности, начальник производства Болдырев) делают акцент на производительности завода, которой вредит плохое здоровье работников. При этом проблемы жителей близлежащих деревень, которые тоже пьют эту воду, вызывают практически пренебрежение. Сама пьеса, как и многие современные ей тексты, посвящена работникам-ударникам и становлению большого производства. В ней ярко представлены характерные для производственной литературы типы: инициативные идейные большевики, сомневающиеся, тунеядцы, ведомые и внутренние враги.

Пьеса Владимира Киршона «Хлеб» (1930) сконструирована по тому же образцу. Секретарь окружного комитета партии, Михайлов, пытается наладить деревенский быт по производственному образцу, его боевой товарищ Раевский после возвращения в страну советов из Европы переосмысляет идеи служения и гражданственности. Если его долг перед коммунистической партией теперь сводится к приёмке смет и наблюдением за заготовкой хлеба, может ли он по-прежнему считать себя красным комиссаром? Приближает ли эта изматывающая рутина, ссоры с крестьянами и вечная обременённость, в которой успел погрязнуть Михайлов, мировую революцию? Сомнение становится ключевой категорией этого текста, степень его наличия определяет место героя в развитии конфликта. Михайлов, сомнению не поддающийся вовсе, демонстрирует постоянство убеждений и приверженность модернизации на местах, пусть и ценой бодрости, веселья и досуга. Он тот самый идейный большевик, чьи действия должны служить двигателем сюжета и чьи решения повлияют на финал пьесы. Функция его сводится, однако, к статичной демонстрации «правильных убеждений», а наибольшее напряжение относится к моральной дилемме Раевского. Смещение фокуса с этически эталонного героя оправдывается трудностями процесса «перековки» и желанием показать осознанность, добровольность становления советским человеком.

Пьеса Киршона построена так, что ее можно характеризовать как драму ситуации …но ее можно характеризовать также как драму характеров: … причем генеральный тип и внутрипопутнический взяты отнюдь не как маски, а как «живые люди». Это совпадение вполне закономерно, и оно представляет собой шаг вперед в развитии нашей драматургии.

Александр Луначарский. «Хлеб» В. Киршона на сцене Московского художественного театра

При этом мысли о двойственности и глубине характера высказывались и воплощались и другими видными советскими драматургами. Внимание к сомневающемуся герою отражает и сомнения автора – по крайней мере, в рамках круто изменившейся с 1930 года культурной политики партии.

Примечательно, что в пьесе «Хлеб» нет, собственно, демонстрации хлеба. Процесс хлебозаготовки скрыт от читателя, он происходит вне сюжета, однако герои постоянно обсуждают его значимость. Сам хлеб представлен вне контекста производства и даже потребления, он – глобальный ресурс, воплощение самой идеи о получении достаточного питания. Будучи затекстовой фигурой, идея хлеба (даже не образ, потому что в пьесе он так и не находит места для конкретного изображения) становится всеобъемлющей. Производство и поедание хлеба – это и есть тот долг перед партией, о котором переживает Раевский. Главной задачей Михайлова как образцового партийца является непрерывное поддержание хлебозаготовки, в его сюжетной линии реализуются представления о человеке как винтике большой машины революции.

Соответственно, в случае «Хлеба» мы можем говорить о пользе для социума как об основной функции пищи. Наряду с другими элементами фабричности (не в прямом смысле, а в контексте идеи глобальной фабрики), пища подавляет колебания и страхи героев, в некотором смысле они все ей служат. Показательна реплика Раевского относительно собственных обязательств: «Ремень часто впивается в меня, но жить без ремня я не могу». Деятельность человека, включённого в производственный цикл, вне производства теряет смысл. Вне хлебозаготовки и постоянного распределения пищевых ресурсов герои пьесы не существуют вовсе, поэтому имеет смысл говорить о постоянном и всеобъемлющем присутствии хлеба в тексте.

А что было дальше, в 1930-е?

Если 1920-е годы для советской литературы ознаменовались экспериментами с формой и содержанием текстов под эгидой выработки нового канона, то в 1930-е на представление об «образце» жанра начала напрямую влиять текущая политика ВКП(б). И, хотя примеры покровительства со стороны видных деятелей партии регулярно встречались и ранее (тот же Киршон ещё в годы студенчества заручился поддержкой Луначарского), после постановления «О перестройке литературно-художественных организаций» (23.04.1932) интерес к искусству и его деятелям стал более пристальным. Создание Союза советских писателей и официальное провозглашение Горьким на его I Съезде в 1934 г. соцреализма как единственного подходящего эпохе литературного направления – это действия, обозначившие принципиально новую веху формирования институционального облика советской литературы.

В основу соцреалистического стандарта легли тексты, отвечавшие представлениям о «революционном развитии» действия и при этом успевшие снискать популярность и успех, то есть едва ли можно говорить о «госзаказе» относительно процесса их написания. Однако далее стандарт начинает подвергаться корректировке сверху, а самые идейные представители ССП стремятся зафиксировать малейшие перемены политического курса, достичь максимально полной репрезентации генеральной линии партии. Изначально направленная на воспитание «нового человека», соцреалистическая литература стала определять рамки, в которых мыслит и чувствует человек советский. В условиях постоянного преобразования государства и его внутренней политики было необходимо столь же стремительно преобразовывать его граждан. А значит, советская литература должна была стать инструментом быстрого реагирования.

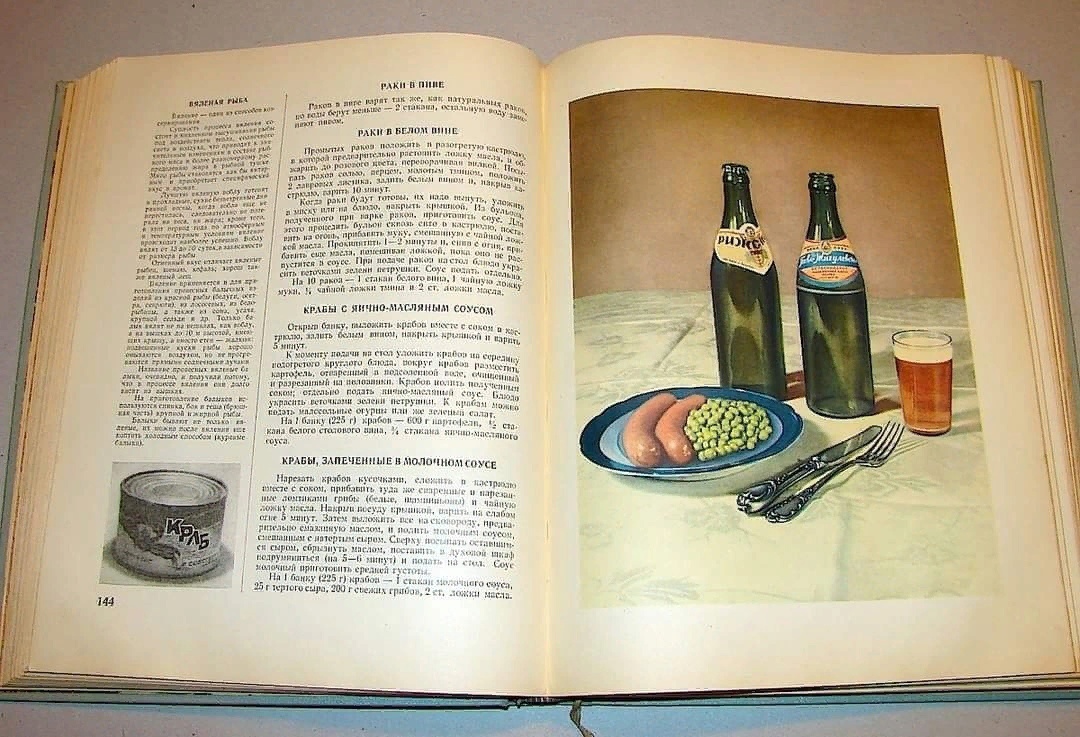

В течение 1930-х вместе с отказом от радикальных коммунистических практик и экспериментов происходит реставрация представления о еде как об источнике удовольствия. Ключевое высказывание Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев (17. 11. 1935) обозначило, в частности, связь трудоспособности с весельем («А когда весело живется, работа спорится…»). Весёлый работник – это не просто сытый работник, а тот, кто наслаждается процессом поглощения пищи, кто придаёт еде символическую ценность. Примечательно, что первое издание «Книги о вкусной и здоровой пище» вышло в 1939 году, и советская еда стала в ней едой домашней, разнообразной и эстетически привлекательной – само чтение книги приносило удовольствие. Представление об изобильной кулинарии нашло отношение и в литературе, созданной по партийной инициативе. Таков, например, удивительный роман Бориса Пильняка и Сергея Беляева «Мясо», написанный по просьбе руководства Микояновского мясокомбината.

Пир на три журнальных страницы

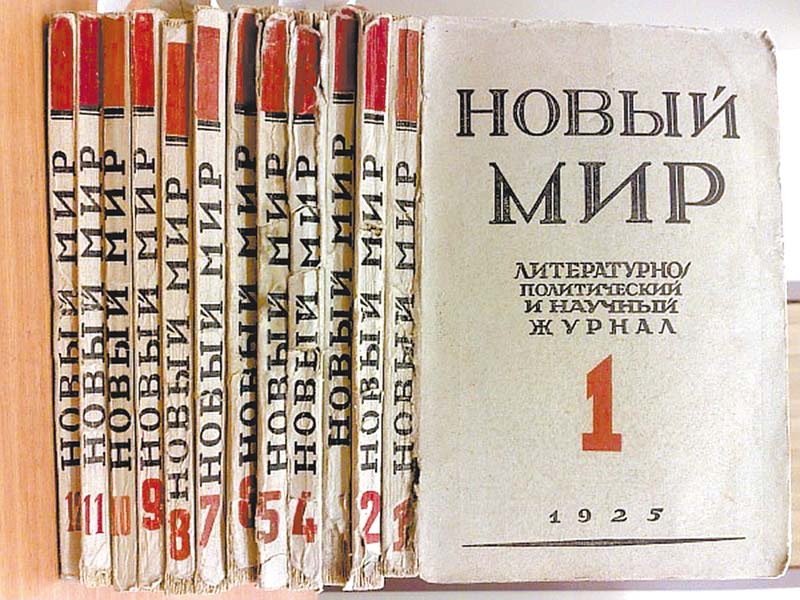

Как и в случае с «Хлебом», роман «Мясо» имеет более опосредованное отношение к мясокомбинату, чем этого можно было ожидать. Опубликованный в трёх номерах (№2 – №4) журнала «Новый мир» за 1936 год, текст более не переиздавался, чему есть вполне объяснимые с точки зрения конструирования советского канона причины. Роман совмещает в себе два принципиально разных для советской литературы вида письма: публицистический/ журналистский очерк о становлении социализма и прогрессе «на местах» и классическое романное повествование с мизансценами, диалогами и явно фикциональными героями. Помимо этого несоответствия достаточно чётким на момент написания жанровым рамкам, текст был двойственным идейно. Задуманный как художественная версия о труде, быте и досуге мясокомбината, роман в итоге написан скорее как размышление о культурном статусе мяса в самом широком смысле.

И, хотя в тексте исторический нарратив о потреблении мяса имеет явную антибуржуазную направленность, в нём регулярно встречаются громоздкие описания пиров монархов и самых разных кулинарных изысков. Ориентируясь на актуальную для эпохи манеру рассказывать о еде, Беляев и Пильняк привносят речевую избыточность, бесконечное перечисление и дотошность на грани механического подсчёта элементов и во фрагменты, не связанные непосредственно с приготовлением или употреблением мяса. Также эти фрагменты могут не иметь ничего общего с эстетическим наслаждением и радостью от пищи.

Человечество ест: северного оленя, тюленя, моржа, китов, чаек, пингвинов, гагар, медведей, слонов, носорогов, зебр, кенгуру, попугаев, обезьян, ящериц, змей, лягушек, собак, кошек, коров, лошадей, ишаков, верблюдов, коз, свиней, крыс, кроликов, черепах, ракообразных, моллюсков, кротов, майских жуков, саранчу, — иногда слюни (китайское ласточкино гнездо), иногда экскременты (африканские постройки термитов), — котлетки из пуделя, рагу из мопса, маринованных осьминогов, жареные акульи плавники и ветчину из акулы; человечество пьет молоко и ест яйца всех этих видов животных.

Такое списочное повествование, гротескное в своей изобильности, не выполняет ни просветительской, ни воспитательной функции. Рудиментарный с точки зрения советской литературы как институции текст, тем не менее, отражает неопределённую ещё и в эстетическом смысле эпоху. Постоянная перемена контекста и эволюция официального дискурса создали не поддающийся классификации текст, в котором мясо, тем не менее, стало такой же глобальной затекстовой фигурой, как хлеб у Киршона. В «Мясе» идея непрерывности производства в своей неотвратимости приобретает зловещие коннотации. Человеческое мясо неотделимо от общего представления о мясе и логично встраивается в длинный список того, что возможно съесть. Представление о том, что работник в рамках производственного цикла занимает то же положение, что и механизм, но при этом чувствует собственный вклад в общее дело, трансформируется. Работник становится рабочей силой, лишённой воли и права выбора – всё это отчуждается от субъекта и становится частью коллективного (отсутствия) сознания. Неизбежность попадания на бойню, сочетающаяся с необходимостью выживания, едва ли можно считать тем, что хотели прочесть о себе работники мясокомбината.

Невидимая борьба

Однако образ бойни, вынесенный за пределы производства, соотносится уже с риторикой Союза Писателей. Политическая борьба 1932-1937 г.г. велась во многом с помощью дискредитации и апеллировала к категориям «заговорщика» и «врага». Вследствие этого многие писатели, слишком буквально и непосредственно следующие «в ногу со временем», сами оказались объектами дискредитации. Сама идея несоответствия новой вехе истории и культуры отказывает писателю в перспективе будущего – не столько непосредственного, сколько воображаемого будущего коммунизма. Таким образом, даже «новый человек», выкованный революцией и её идеалами, мог оказаться сломлен и разоблачён посредством собственных убеждений и собственного художественного инструментария. И Киршон, и Пильняк просили вмешательства ЦК в своё творчество и свою судьбу, оба писали Сталину о раскаянии и многочисленных ошибках, жаждали и дальше «нести великую честь советского писателя», сама фигура которого постоянно подвергалась пересмотру. Движение по наитию чувствуется и в представлениях о пище, буквально впитываемых из воздуха эпохи.

Киршон и Пильняк воспроизвели сюжет о непопадании в ритм беспощадного мерного шага, о котором размышлял Раевский в «Хлебе», в рамках собственных судеб. Они были расстреляны в 1937 г., как и Чаянов. Гастев – двумя годами позже. «Мясо» и «Хлеб» говорят о пищевой политике 1930-х через общие понятия, соотносимые скорее с самой идеей пищи, чем с исторически детерминированном представлением о её потреблении. И мерный шаг, и бойня, и самая доподлинная фабрика сливаются в своей линейности, отклонения от которой невозможны.