Шум и ярость нуара: Уильям Фолкнер и кинематограф

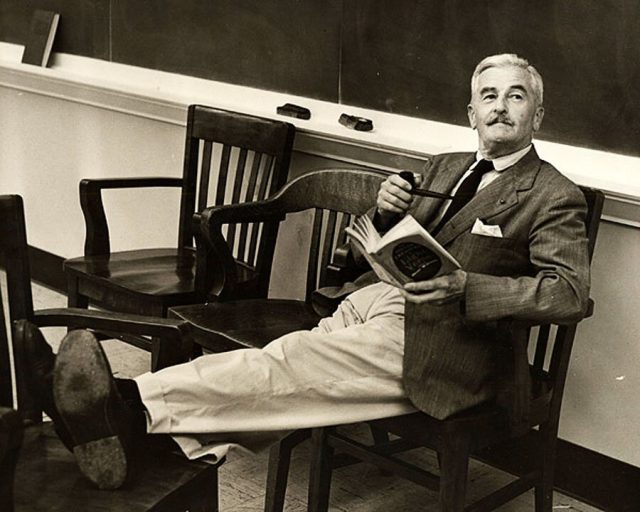

Мало кто знает, что Фолкнер работал в кино. Всем известен Фолкнер-романист, автор «Шума и ярости», «Авессалом, Авессалом!» и прочих произведений, ставших классикой модернистской литературы. Но Фолкнер также писал киносценарии — о них и о том, как камера может проникнуть в фолкнеровский мир, рассказывает Анастасия Лежакова.

«Сарторис». Начало

Считается, что свой путь на литературном поприще Фолкнер находит после написания романа «Сарторис». Именно тогда он понимает, что его родной штат Миссисипи — неисчерпаемый источник сюжетов и что писать об этом крае и его жителях можно хоть всю жизнь. Примерно так и получится.

«Сарторис» рассказывает о закате рода, доживающего свои дни в тени славы полковника Джона Сарториса, героя Гражданской войны. Проблема этой семьи в том, что мужчины в ней или уже умерли, или неистово желают смерти. Две главные мужские фигуры романа — два Байярда, «старый Байярд» и «молодой Байярд», сын и правнук великого Джона Сарториса. Начинается роман с того, что молодой Байярд возвращается с войны. И покупает себе автомобиль. А дальше всё как в тумане: они со старым Байярдом рассекают по округе, не разбирая дороги, в тайной надежде разбиться насмерть. Старому Байярду, конечно, проще: если ему не суждено погибнуть в аварии, то уж наверняка получится погибнуть от, вполне вероятно, злокачественного образования на лице, которое он не желает удалять из принципа, не поддаваясь на уговоры жены и врачей. Женщины Байярдов тем временем сажают цветы, пьют чай, планируют семейную жизнь.

Роман буквально пропитан безумием, рождающимся из контраста миров, которые предстают нашим глазам. В одном пространстве оказываются члены одной семьи, но видят они общую для всех реальность совершенно по-разному.

Момент раскола, появления пропасти между, казалось бы, близкими людьми принципиально важен для Фолкнера, и он закономерно обнаруживает этот момент, работая с реальностью военного времени.

Реальность — как наличествующая, объективная — оказывается подорвана письмом Фолкнера. Он устраняет из повествования самого себя как некоего медиума, знающего на правах автора наверняка, что и зачем говорят и делают герои. Также устраняет он и некоторую «истинность» как категорию, присущую «объективной» реальности. Иными словами, Фолкнер описывает одни и те же события с точек зрения разных героев, каждая из которых, очевидно, оказывается «верной» наравне с остальными.

Вот два отрывка из «Сарториса»:

«Она зажгла свет, разделась, взяла в постель книгу <...>. Потом она <... > встала с постели, вышла в соседнюю комнату и посмотрела вниз.

Негры кучкой толпились на лужайке... В тени, там, где аллея выходила на улицу, стоял автомобиль. Музыканты исполнили одну пьесу, потом чей-то голос окликнул их из автомобиля, они пошли обратно по лужайке, и автомобиль, не зажигая фар, уехал. <...>

Она вернулась в свою комнату <...> подошла к окну, постояла между раздвинутыми занавесями...».

«Прошел целый час, а в комнате было темно. Вскоре на аллее появился автомобиль (он узнал его — он знал все автомобили в городе), и в дом вошел мужчина. <...> Потом мужчина вышел из дома и уехал, и через минуту внизу погас свет, а окно, под которым он лежал, осветилось, и сквозь прозрачные занавеси ему было видно, как она ходит по комнате и раздевается. <...> еще через час возле дома остановился другой автомобиль, и трое мужчин... прошли по аллее и выстроились в лунном свете под окном; лежал, пока они играли свою мелодию и ушли. Когда автомобиль уехал, она подошла к окну, раздвинула занавеси и постояла немного, повернув к нему лицо... и глядя прямо в его невидимые глаза».

Одно и то же событие, появление музыкантов, видят двое героев. Причем девушка совершенно не подозревает о том, что за ней наблюдают. У героя о происходящем складываются свои представления, у героини — свои. Он знает то, чего не знает она, она — то, что неизвестно ему.

Читая Фолкнера, мы понимаем, что никакой «реальности» не существует. Что мир состоит из пересекающихся человеческих оптик. Чем больше оптик пересекается во взгляде на то или иное событие, тем оно более «истинно».

Но в мире Фолкнера нет никого, кто оказался бы способен посмотреть на мир сверху и охватить его взглядом, давая ему право быть «реальным», неоспоримым. Это именно то, что приведет Фолкнера в кино.

«Когда я умирала». Апогей

Роман «Когда я умирала», опубликованный в 1930 году, — апогей авторского стиля Фолкнера. Совершенно безумный концентрат его соображений о том, что такое реальность и как надо ее описывать. Основа сюжета романа — похороны фермерши, матери семейства Адди Бандрен. Кто такие герои, в каких они взаимоотношениях и в какие ситуации попадают — всё это мы узнаем из реплик самих же героев. Изюминка этого романа — в тотальном отсутствии речи автора.

Вот читаем мы, например, роман XIX века. Флобер, Толстой, Дюма, да мало ли. Автор всегда вводит нас в курс дела, описывает предлагаемые обстоятельства сюжета, внешность и характер героев, озвучивает их внутренние монологи, раскрывает конфликты, сомнения, чувства. В модернистской литературе всезнающий автор упраздняется, догм больше нет, как нет, кстати, и резонерской позиции автора, призванного чему-то «научить» читателя, ввергнуть его в психологическое измерение истории, отринув ее как нечто, что «происходит».

«Вардаман

Моя мама — рыба»

— вот одна из 59 глав романа Фолкнера. И в ней, в общем-то, содержится достаточно для понимания его устройства. Каждая глава называется именем героя, от лица которого разворачивается повествование. Соответственно, всё написанное — плод его субъективного видения.

Мальчик приносит домой рыбу и роняет ее. Она падает в грязь, еще живая. Потом мальчик видит, как эту рыбу жарят на сковороде и она тушится в собственной крови. В это же время он узнает о смерти матери. Агония рыбы и ее смерть плотно связываются в мозгу мальчика со смертью матери. Поэтому он говорит: «Моя мама — рыба».

У Вардамана есть старшие братья, Дарл и Джул. Джул — мамин любимчик, Дарла все считают странным и как будто недолюбливают. Джул втайне от семьи покупает себе лошадь. Реакция Дарла: «Я не могу любить мать, потому что у меня нет матери. У Джула мать — лошадь». Если попробовать рационализировать это высказывание героя, то мы понимаем, что Дарл говорит так, потому что усматривает в поступке Джула пренебрежение семейным укладом, особенно неприятное ему лично, недолюбленному сыну Бандренов. Через несколько глав Дарл обсуждает этот момент с Вардаманом:

«А моя мама — рыба. <...> — У Джула мать — лошадь, — сказал Дарл. — Тогда моя может быть рыбой, правда, Дарл? — сказал я. Джул — мой брат. — Тогда и моя должна быть лошадью, — сказал я. — Почему? — спросил Дарл. — Если твой папа — папа, почему твоя мама должна быть лошадью — потому что у Джула мама — лошадь? — А почему должна? — спросил я. — Почему, Дарл? Дарл — мой брат. — Дарл, а твоя мама кто? — спросил я. — У меня ее нет, — сказал Дарл. — Потому что, если у меня была, то она была. А если была, значит, ее нет. Нет? — Нет, — сказал я. — Значит, меня нет, — сказал Дарл. — Я это я? — Ты. Я это я. Дарл — мой брат. — Ведь ты это ты, Дарл. — Я знаю, — сказал Дарл. Поэтому меня и нет, что я для тебя — ты. И для них — ты».

В этом абсурдном диалоге мы видим пропасть между героями. Вардаман и Дарл отвечают друг другу невпопад, хотя общий смысл диалога как будто бы сохраняется. Весь этот диалог нужен для того, чтобы показать разное отношение сыновей к матери, а также для вывода, который Дарл делает в конце: «Поэтому меня и нет, что я для тебя — ты». Нас нет, потому что, как и любое явление, мы являемся пересечением взглядов на нас, и чем больше взглядов на нас согласуются друг с другом, тем больше мы — это мы. Более внятно эту мысль артикулирует четвертый сын Бандренов, Кеш:

«Я иногда задумываюсь, кто имеет право решать, нормальный человек или ненормальный. Иногда мне кажется, что нет между нами совсем нормального и совсем ненормального, и кто он есть — мы договариваемся и решаем. Выходит, не то важно, что человек делает, а то, как большинство людей посмотрит на его дела».

Или вот: друг семейства Талл и отец семейства Анс встречают Вардамана:

«По склону поднимается их мальчик. Несет рыбу чуть ли не с себя ростом. <...> — Это что? — говорю. — Кабан? Где поймал? — Под мостом, — отвечает <...> — Так и будет здесь лежать? — спрашивает Анс. — Маме показать хочу, — говорит Вардаман».

В одном абзаце Вардаман зовется Вардаманом и «их мальчиком». Когда он общается с Таллом, он «их мальчик», когда с Ансом, отцом, — он «Вардаман». Из таких переплетений взглядов на людей и события состоит весь роман Фолкнера, и от этого он больше напоминает пьесу или киносценарий. Так что в том, что Фолкнер работал на Голливуд, пожалуй, и правда, нет ничего удивительного.

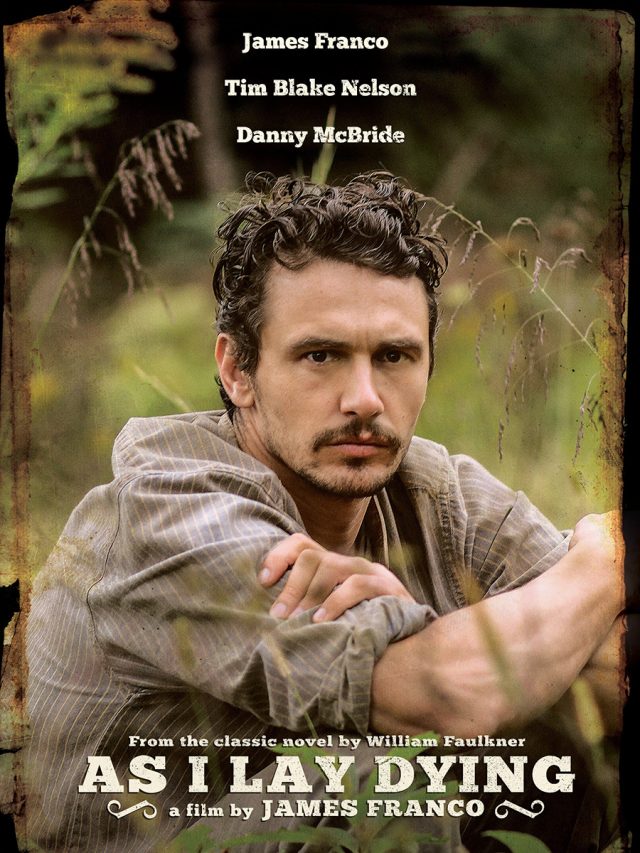

«Когда я умирала» (2013) Франко: Фолкнер глазами кино

«Когда я умирала» представляется сложным произведением для экранизации: впечатление такое, что весь фильм стоило снимать со стедикама, чтобы повествование всегда велось от первого лица, а объективная реальность была упразднена. Но Джеймс Франко, режиссер фильма, решает этот момент иначе, используя несколько приемов нивелирования реальности.

Во-первых, это полиэкран. Франко частенько разбивает плоскость экрана на два сегмента, в которых дает разные оптики. В «традиционной» съемке этот прием заменила бы монтажная фигура, именуемая «восьмеркой»: камера попеременно, в склеенных кадрах, встает за плечо то одного героя, то другого, таким образом монтируется их диалог. Франко же настаивает на расколе в мире героев, поэтому буквально разделяет экран, в то время как «восьмерка» — фигура, связывающая участников мизансцены.

Во-вторых, это использование «живой» камеры. Она у Франко редко бывает статична и плавна. Всегда подрагивает, часто занимает «неудобные», подглядывающие позиции. Эти приемы дают зрителю представление о камере как одном из действующих лиц: она не фиксирует реальность «объективно», не документирует ее, а как бы находится в пространстве наравне с героями.

Наиболее трудной задачей в экранизации Фолкнера представляется передача мыслей героев, моментов потока сознания.

«Моя мама — рыба». О чем это в сути своей? Ведь если осмыслять это буквально, получится сюрреалистическая сказка, имеющая с письмом Фолкнера мало общего. Фолкнер пишет скорее о безумии, в которое погружаются герои, каждый внутри себя, в то время как реальность, некоторое «положение дел» кажутся плюс-минус адекватными, и именно поэтому они интересуют Фолкнера меньше всего, постольку поскольку. Безумие сквозит именно во внутренних монологах героев романа, а не в их репликах. Иногда Франко делает их «слышимыми», и тогда мы теряем саму концепцию потока сознания. Равно как не можем мы и ощутить, например, моментов бесконечных повторов, которые в романе есть. Так, в самом начале романа Анс, отец семейства, и Талл, друг семьи, сидят на веранде. Их видит Дарл:

«Папа потирает колени <...> Он глядит на равнину и потирает колени <...> Он трет колени <...>».

Те же повторы есть и в главе Талла, описывающей те же события. Это оказывается принципиальным моментом: повествование буксует, и на передний план выдвигается то, на что обращает внимание тот или иной герой, то, что важно не для фабулы, а именно для его сознания, но не для «объективной» реальности.

Хорошо поток сознания Франко обыгрывает в эпизодах с участием женских персонажей: Адди и ее дочери Дюи Дэлл. Есть такой же эпизод с участием Кеша. В первых двух случаях повествование уходит во флешбэк, ну а Кеш, будучи плотником, рассказывает о конструкции гроба для матери. Суть описываемых эпизодов в том, что герои снимаются статичным крупным планом и ведут внутренний диалог как бы со зрителем. Хотя дистанция между героем и зрителем сохраняется, есть ощущение, что герои говорят скорее внутрь себя: даже здесь камера не служит проводником между зрителем и героем, а скорее сама является собеседником для героя, тем невидимым «субъектом», к которому обращаются, что явствует из ее прежнего, «живого» поведения.

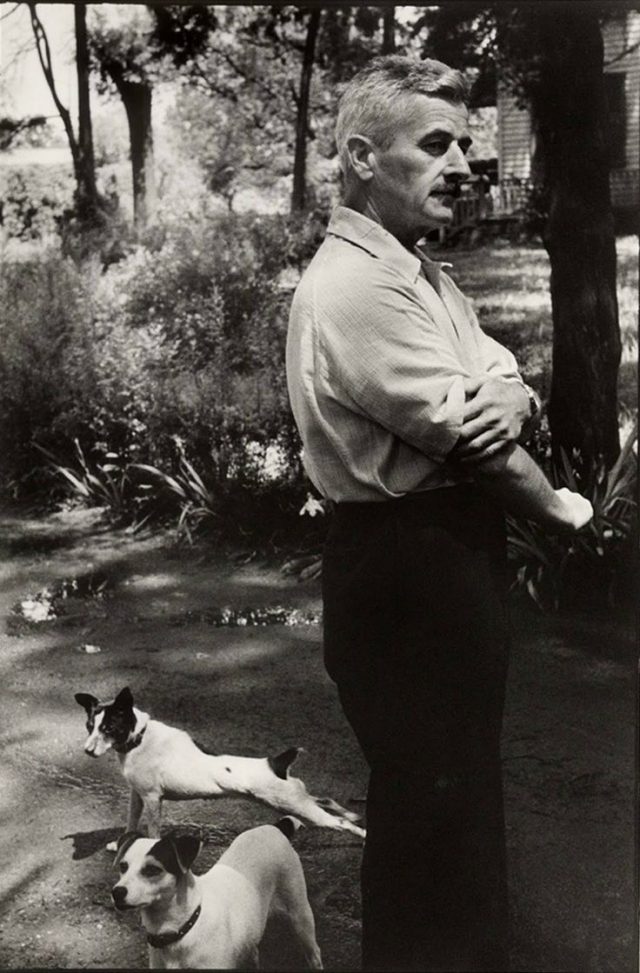

Работа с Хоуксом. Нуары

В 1940-е годы Фолкнер пробует себя на сценарном поприще и пишет несколько киносценариев для Голливуда, чтобы прокормить семью. В основном Фолкнер работает над нуарами. Даже если его выбор оказался случайным, поскольку нуар был в 1940-е наиболее популярным жанром, Фолкнеру с его литературной чувственностью прекрасно удалось вписаться в общую концепцию нуара.

Нуар — основное умонастроение 1940-х годов в США. Его сюжетообразующий базис — война, не чуждая Фолкнеру-романисту тема. Но в нуаре она всегда остается за кадром. Скорее мы будем иметь дело с той зыбкостью, неясностью положения дел, которую вносит военная ситуация. А сами истории нам будут рассказывать детективные, этому способствовал расцвет бульварного чтива, именуемого «крутым детективом». С приходом Великой депрессии наступает рождение нуара как сюжетно и стилистически однородного явления: фильмы стараются соответствовать настроениям общества, враждебность и агрессивность превращаются в приемы.

Пространство нуара не интеллигибельно. В нем бал правят светотень, раскол при пристальном внимании к деталям.

Нуар хитер: он только делает вид, что подпускает вас к разгадке. На деле же вы плутаете в пространстве, которое никогда невозможно разглядеть, среди героев, напоминающих призраков. Фильм нуар существует по логике кошмарного сновидения. Были те или иные события или нет, состоялся тот диалог или нет, эта женщина — можно ли ей верить? Мы не знаем буквально ничего. Нуар с его вниманием к бессознательному — мир пошатнувшейся объективности, зритель фильма нуар смотрит внутрь себя, отсюда и мотивы паранойи, тревожности, роковой ошибки и подозрения, присутствующие в сюжетах нуаров. Нечто подобное мы встречаем и в романах Фолкнера. Притом что сюжеты Фолкнер избирает иные и жанр детектива ему, мягко говоря, чужд, он также настаивает на категорической непознаваемости окружающего мира, поскольку он, как мы помним, есть лишь пересечение оптик разных героев.

«Иметь и не иметь» (1944)

Литературная основа фильма — плод труда двух нобелевских лауреатов по литературе: фильм снят на основе романа Хемингуэя, сценарий написан Фолкнером. Говард Хоукс работал над экранизацией вместе с Хемингуэем и в целом высоко ценил его творчество, но роман «Иметь и не иметь» считал худшим. От романа фильм взял только начало сюжета.

Фолкнер на момент съемок работал на Голливуд уже достаточно долго, но всегда считал написание сценариев «компромиссом», отдавая предпочтение писательскому поприщу. Острая потребность в деньгах держит его в мире кино. Сценарий «Иметь и не иметь» был дописан уже после начала съемок, и излагаемое в нем и в фильме в целом куда доступнее для понимания, чем происходящее в следующей работе Хоукса и Фолкнера — «Глубокий сон», о которой речь пойдет ниже.

Главный герой, Гарри Морган, уставший от жизни аполитичный янки, владелец рыболовного судна, зарабатывающий на жизнь сдачей его в аренду, оказывается вынужден помогать французскому Сопротивлению. Параллельно развивается, само собой, мелодраматическая линия.

Устройство фильма мало напоминает фильм нуар, скорее это военная драма. Нуаровой загадочности добавляет картине только один персонаж — Эдди, помощник Гарри, бывший военный, ныне активно спивающийся. Есть ощущение, будто это альтер эго самого Фолкнера, на тот момент уже страдавшего алкоголизмом. Эдди, будто юродивый, совершенно не понимает, что происходит вокруг, но у каждого спрашивает: «Вас когда-нибудь кусала мертвая пчела?» Несколько раз ему отвечают: «Нет, не припомню, чтобы меня вообще кусали пчелы». «Знаете, если наступить на мертвую пчелу, она ужалит вас, будто живая». Подобный диалог повторяется в фильме несколько раз. Можно, наверное, усмотреть в нем отсылку к общей политической ситуации: Франция пала, но в ней всё равно орудует крыло оппозиции.

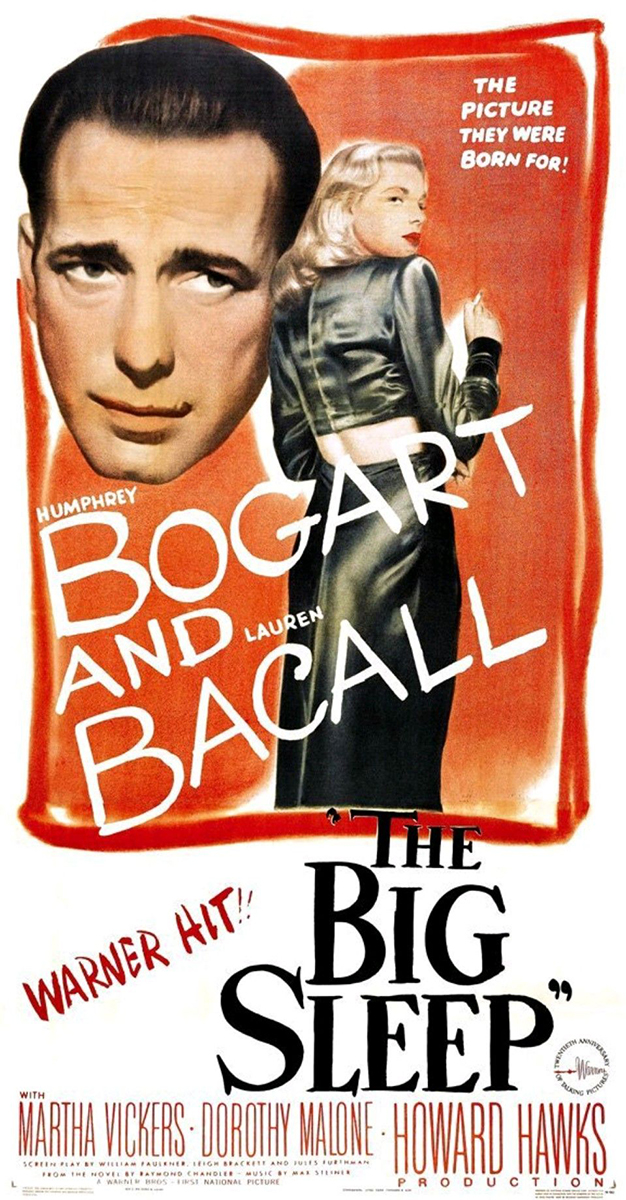

«Глубокий сон» (1946)

Фолкнер выступил сценаристом одного из важнейших фильмов нуар — «Глубокий сон» (1946) Говарда Хоукса. Это образчик нуара наравне с «Мальтийским соколом» (1941) Джона Хьюстона.

Фильм основан на романе Рэймонда Чандлера и во многом следует его фабуле: генерал Стернвуд нанимает частного детектива Филипа Марлоу (Хамфри Богарт) для того, чтобы тот разобрался, кто и зачем шантажирует одну из его дочерей. Вот, в общем-то, и всё, что мы можем знать наверняка. А дальше и сюжет романа оказывается настолько запутанным, и голливудская цензура начинает вносить столько корректив, что фильм как детектив оказывается скомпрометирован. Хоукс вспоминал: «Это был увлекательный фильм, и он имел успех у зрителей, хотя я так и не разобрался, кто там кого порешил. Когда меня спросили, кто убил того человека, чью машину выудили из реки, я ответил: „Не знаю. Спросим у Фолкнера“. Фолкнер тоже не знал, что ответить. Тогда я спросил Чандлера, и он сказал, что это дело рук дворецкого». По другой версии, даже сам Чандлер сказал: «Я не знаю».

Ну, в общем-то, типичный нуар. И не в последнюю очередь с легкой руки Фолкнера. И без того запутанный сюжет оказывается в обрамлении столь же неоднозначного, скажем так, сценария.

— Вы ошиблись. Миссис Ратлидж не хотела меня видеть.— Мне очень жаль, сэр. Я часто ошибаюсь.

Короткий диалог между Филипом Марлоу и дворецким описывает всю суть сюжета. Дворецкий зачем-то говорит Марлоу, что его ожидает на аудиенцию Вивиан Ратлидж, главная героиня. Ожидала ли она его, только делая вид, что нет, или и правда не ожидала? Врал дворецкий намеренно или вправду ошибся? Этого зритель никогда не узнает. «Я часто ошибаюсь» в этом диалоге звучит особенно сакраментально, оно как бы избыточно, потому что есть стойкое ощущение, что «часто ошибается» не только дворецкий, что весь сюжет представляет собой какую-то череду случайностей, недоразумений, недомолвок.

Сюжет фильма буксует даже на уровне диалогов. Если вслушаться, можно обратить внимание, что частенько они состоят сплошь из вопросов или же оказываются избыточными в плане юмора, позволяющего героям увиливать от ответов.

Вот, например, первая встреча Марлоу и Вивиан:

— Вы хотели меня видеть? — Вы частный детектив? Вы в отличной форме. — Я не очень высокий. — Вы возьметесь за работу, которую вам предложил папа? — Это будет нетрудно. — Неужели? Правда? — Конечно. — С чего вы начнете? — С самого начала.

Классическому детективу куда более привычным оказывается концентрированное повествование, в котором всё «по существу», что не мешает ему, впрочем, быть остроумным и человечным. В сценариях же нуаров повествование тормозит о множество «необязательных» реплик. Мир нуаров, в который Фолкнер попал скорее в поисках заработка, чем по призванию, встречает его тепло — ведь его романам тоже не чужды неоднозначность, зыбкость, раскол мира героев.

Вместо заключения

«Лучшее кино получается, когда в какой-то момент забывают про сценарий и начинают придумывать сцены по ходу репетиции, перед самым включением камеры», — говорит Фолкнер в одном из интервью.

Не правда ли, странно слышать подобное от сценариста? Вероятно, Фолкнер-сценарист всё равно остается литератором, потому что его литературное творчество — огромное поле для «импровизаций» героев в том смысле, в котором Фолкнера — как Автора, как некоего бога над миром героев — не существует. После этих слов уже не так удивляешься тому, что Фолкнер не знает, кто убил человека, чью машину выудили из реки в «Глубоком сне» (1946) Хоукса.

Кажется любопытным тот факт, что сам Фолкнер отлично вписался в мир кино, а вот мир кино в произведения Фолкнера входит с трудом. В этом специфика и модернистского письма как такового, и особенностей стиля самого Фолкнера: экранизация его романа как концепция кажется избыточной. Казалось бы, должно быть проще, раз его романы частенько представляют собой что-то около киносценария, но на деле оказывается, что кинематографичность реальности Фолкнера настолько самодостаточна, что перенесение ее на экран в какой-то момент начинает казаться тавтологичным.