Философия для грустных: чем может быть полезен экзистенциализм

Наверное, каждый время от времени задумывается о смысле жизни, преодолении одиночества, поисках своего предназначения. И помочь в этом может «самое депрессивное» направление философии — экзистенциализм. Как оно устроено, чем «полезно» и почему в научном сообществе к нему сложное отношение? Рассказывает психолог и автор телеграм-канала death&science Дарья Мусс.

Найти своих и...

Самоопределение, постоянное развитие и самоактуализация — все эти слова включены в повседневный лексикон, во многом составляя бытие современного человека. Мы ищем «свой» уникальный путь, «своих» людей. Но так ли все просто? Помочь разобраться может одно из самых популярных в массовой культуре и не признанных в научных кругах направлений философии — экзистенциализм.

Экзистенциальная философия, или философия бытия, философия существования (от латинского existentia — «существование»), — направление философской мысли, возникшее в XIX веке и получившее широкое распространение и признание в середине XX века. Ее основными категориями являются экзистенции — переживания, присущие исключительно человеческому существу. В свою очередь, для обозначения этого специфического бытия используется термин Dasein, введенный Мартином Хайдеггером (1889–1976) и не переводимый на русский язык дословно, однако обозначающий «присутствие», или «здесь-бытие».

«Dasein — сущее, в бытии которого речь (дело) идет о самом этом бытии» (М. Хайдеггер. «Бытие и время», п. 4).

Экзистенции часто сводят к четырем данностям, глубинные переживания от которых в равной степени затрагивают каждого человека: свобода, бессмысленность, одиночество, смерть.

Проснись, Нео

Практически каждые несколько минут нам приходится делать выбор — начиная с того, что сегодня надеть, и заканчивая тем, что готовить на ужин. И если в детстве с этим помогали родители, то во взрослой жизни приходится выбирать все то, что будет нас окружать, и то, какими людьми хочется быть.

Помните фильм «Матрица» (1999, реж. Лилли и Лана Вачовски), где Нео, герой Киану Ривза, выбирает между красной таблеткой, символизирующей сложный и опасный путь к истине, и синей, выбрав которую герой останется в безопасной симуляции и привычной для него жизни?

Экзистенциальный выбор — это действия и решения, влияющие на формирование нас как людей, которыми мы хотим быть, в ситуациях, где правильного ответа не существует. Манящая «свобода» также накладывает груз ответственности за каждое действие или бездействие. Выбирая одно и отказываясь от тысяч других вариантов без гарантии «правильности» или же одобрения нашего выбора другими людьми, а также принимая на себя риски и возможные исходы наших действий, мы, проживая этот выбор и его последствия, проживаем ту самую «аутентичную» жизнь по Мартину Хайдеггеру.

Сизиф мог быть счастлив

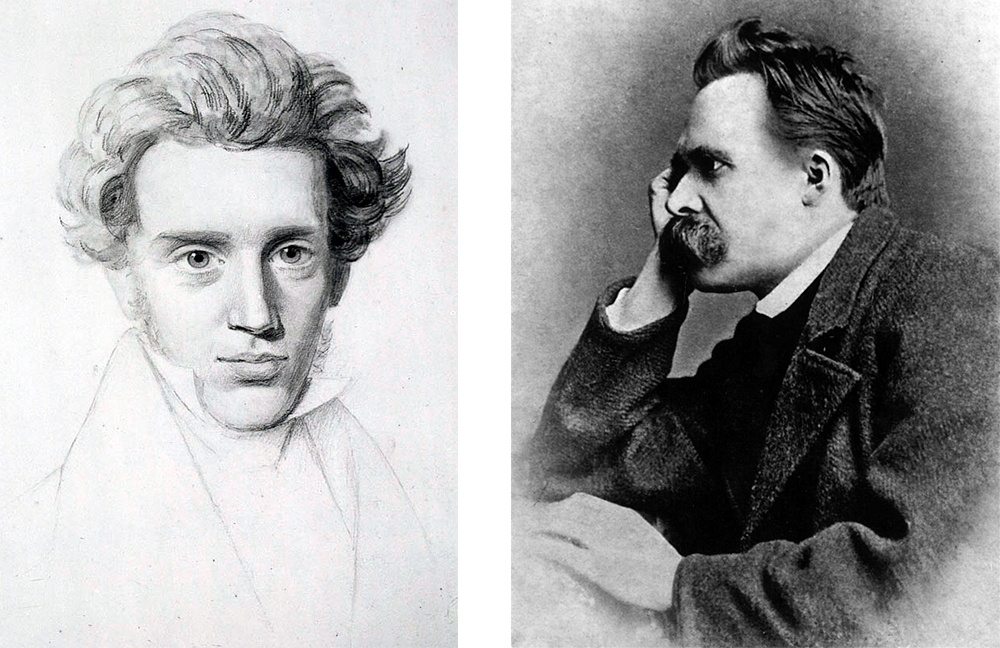

Своим появлением экзистенциальная философия обязана датчанину Сёрену Кьеркегору (1813–1855), который обратился к поиску тяжелых универсалий, составляющих жизнь человека, таких как безраздельное одиночество, безотчетная тоска, страдание и трансцендентальный страх, названный им angst (на русском обычно так и пишется — «ангст»).

Согласно экзистенциалистам, жизнь не имеет смысла. Однако то, что вы не закрыли статью после этой фразы, а продолжили читать, может стать косвенным подтверждением идеи, что истинная жизнь человека есть личный выбор, сопряженный с поиском или созданием индивидуального смысла.

Бессмысленность существования способна и призвать к попытке принять эту данность. В эссе 1942 года «Миф о Сизифе» Альбер Камю (1913–1960) показывает, что смысл можно найти даже в самой бессмысленной деятельности. В частности, он там пишет:

«Исподволь утверждалось, будто взгляд на жизнь как на бессмыслицу равен утверждению, что она не стоит того, чтобы ее прожить. На деле между этими суждениями нет никакой необходимой связи. Просто до́лжно не поддаваться замешательству, разладу и непоследовательности, а прямо идти к подлинным проблемам».

А другой французский экзистенциалист, Жан-Поль Сартр (1905–1980), считал, что «человек — это будущее человека», то есть, как открытая и (само)развивающаяся система, человек может наполнять значениями любые фразы, действия и события, создавая тем самым смыслы не только для себя, но и для других.

Одиночество во благо

Одиночество наравне с другими экзистенциальными данностями повергает человека в шок и трепет, однако экзистенциальное одиночество — не про «погрустить без друзей и любимых», а категория, относящаяся к тотальной невозможности человека понять другого.

В массовой культуре проблема экзистенциального одиночества развивалась в поисках не только физического, но и мысленного бессмертия, «переселения сознания», как в некоторых эпизодах «Черного зеркала» (2011..., реж. Тоби Хэйнс и др.), или же в пресловутом обмене телами, когда два человека буквально начинают жить в «шкуре друг друга», тем самым понимая, почему каждый из них ведет себя именно так, а не иначе. Персональный опыт, получаемый на протяжении всей жизни, одновременно роднит с другими людьми и в то же отдаляет от них. Как бы каждый ни пытался, полностью понять другого мы не в силах, но что возможно, так это принятие — со всеми достоинствами и недостатками.

При переживании экзистенциального одиночества можно стать более свободными в отношении собственных переживаний к другим. Несмотря на опыт каждого, люди выбирают делиться своим бытием, сохраняя при этом свои границы, смыслы и индивидуальность.

Смерти нет, есть только ветер

Последняя экзистенция, которая сопровождает человека и вызывает у него сильнейший страх или навязчивую тревогу, — смерть. Рано или поздно каждый, кто родился, умрет. Это непреложный закон природы, однако только человек попытался осознать собственную смертность. Экзистенциальная философия ставит конечность бытия во главе угла — наше существование ограничено рамками нашей жизни. Что с этим можно сделать? Только осмыслить.

Экзистенцию смерти можно сравнить с моментом, знакомым многим по детскому и подростковому возрасту, когда заканчивалась смена в летнем лагере. Несмотря на все сложности, обязательно возникающие во время совместного времяпрепровождения с другими детьми и вожатыми, понимание ограниченности времени могло дать приятный и ностальгически-грустный оттенок.

Так и смерть, по мнению экзистенциалистов, может являться не только «спусковым механизмом», включающим первобытный эволюционный страх, но и ключом к поиску собственных смыслов и проживанию своей жизни. Ограниченность во времени смертью может подтолкнуть человека к выстраиванию наиболее глубоких и доверительных отношений с близкими.

Полезная философия

В 1940-е годы экзистенциализм заинтересовал не только философов, но и психологов, создав базу для экзистенциальной психологии и психотерапии, а в дальнейшем нашел свое отражение в массовой культуре, вплоть до мемов.

Аутентичность и несводимость к простым формулам сложности каждого человека, а также загадка, скрытая в переживаемых страхах, вдохновила многих режиссеров на создание своих работ. Так появилась декадентская «вампирская» атрибутика в «Интервью с вампиром» (1994, реж. Нил Джордан) и в новом «Дракуле» (2025, реж. Люк Бессон); иллюстрация осознания бытия через преодоление страхов в драме «Семьянин» (2000, реж. Бретт Ратнер) и в мультфильме «Душа» (2020, реж.: Пит Доктер, Кемп Пауэрс).

Экзистенциальная психология не всегда принимается в профессиональном сообществе — поскольку научно она недоказуема (экзистенциальное одиночество не измерить в цифрах), в отличие от той же когнитивно-поведенческой терапии, поверяемой статистически, — но это все равно популярная и полезная для многих методика. Люди, обращающиеся к специалистам с запросом про смысл жизни или страх смерти, получают помощь и поддержку. «Грустный» экзистенциализм придает многим людям, готовым разбираться в себе, новый смысл и импульс для улучшения собственной жизни.