Критика чистого Ильи Муромца. Чему академическая философия могла бы научиться у фольклора

Философия — довольно закрытая академическая дисциплина, во многом зацикленная на своей собственной истории и традициях. Вместе с тем ее предмет и вопросы, которые она ставит, касаются каждого. Было бы странно думать, что люди, которые тоже много размышляли над этими вопросами, но при этом находились в стороне от академической философии, ничего не могли ей предложить. Так, например, произведения устной народной словесности часто содержат в себе скрупулезно продуманные и оригинальные представления об устройстве мира. Особый интерес представляет то, что такого рода творчеством зачастую занимались именно низы общества, идеи которых не могли быть восприняты элитой, оставившей письменные памятники, изучаемые на философских факультетах. Эбигейл Туленко — о том, как много философия упускает, пренебрегая фольклором.

Венгерская народная сказка «Хорошенькая девушка Ибронка» пугала и волновала меня в детстве. По сюжету этой сказки, юная Ибронка должна связать себя веревкой с дьяволом, чтобы узнать некоторые важные истины. Сейчас я изучаю философию в аспирантуре и иногда беспокоюсь, что поступила так же, как Ибронка. Я по-прежнему верю, что философия помогает в поисках истины, но при этом осознаю, что привязала себя к академии, полной грозных демонов.

Демоны академической философии предстают в знакомых обличьях: исключительность, гегемония и миф об индивидуальной гениальности. Как отмечает специалист по этике Джилл Эрнандес, философия менялась медленнее, чем многие смежные гуманитарные дисциплины: «Это может прозвучать неожиданно, но теология и, безусловно, религиоведение, как правило, достаточно инклюзивны, в то время как философия часто сопротивляется новизне». Одновременно философию задевает и общий тренд на специализацию дисциплин. Ученые сосредотачиваются на все более узких темах, чтобы занять свои ниши, и то, что когда-то было поиском ответов на фундаментальные вопросы человечества, становится массивом весьма загадочных текстов, написанных на жаргоне и понятных лишь узкой группе специалистов.

В последние годы расширение канона становится все более актуальной темой, поскольку философы все чаще отмечают, что исключительность определенной области знания, как правило, противоречит универсальным устремлениям этой области.

Как замечает Джей Гарфилд, «игнорировать все, что не написано в Европе» так же иррационально, как и «читать философию, публикуемую только по вторникам». И все же академическая философия в значительной степени поступает именно так.

Только в последние несколько десятилетий мейнстрим начал интересоваться творчеством женщин и незападных мыслителей. Часто это стремление предполагает выход за рамки того, что исторически называлось философией.

Чем на самом деле расширить канон, куда проще обнаружить еще один «стандартный» философский трактат, какие обычно писали белые мужчины, только за авторством кого-то за пределами этой демографической группы. Так произошло, например, в случае Маргарет Кавендиш (1623–1673), чьи работы в последние годы получили признание. Но Кавендиш была герцогиней Ньюкаслской, роялисткой, чья политическая теория критикует социальную мобильность как угрозу общественному порядку. У нее был доступ к образованию, что было крайне необычно для женщин за пределами ее круга. Это придает ее работе «стандартные» стиль и структуру. Чтобы найти голоса за пределами этой элиты, нам часто приходится выходить за рамки подобного стиля.

Тексты, которые ранее классифицировались как сугубо богословские, одними из первых привлекли внимание философов, желающих расширить границы философии. Католические писательницы, такие как Тереза Авильская или сестра Хуана Инес де ла Крус, чьи труды раньше привлекали в основном теологов, теперь пересматриваются через философскую призму. Аналогичным образом на философских факультетах начинают изучать работы буддийских философов, таких как Дигнага и Ратнакирти, чей вклад в эпистемологию последнее время стал предметом особого интереса. Такие мыслители теперь могут находиться в учебных программах рядом с Августином или Фомой Аквинским, которые, несмотря на свои теологические изыскания, долгое время считались «достойными» философских изысканий.

Что касается «достоинства», я с осторожностью отношусь к использованию термина «философия» в качестве некого знака качества. Крайне важно, чтобы наш интерес к расширению канона не подразумевал, что ярлык «философия» автоматически придает определенную строгость теологии, литературе и т.д. Все это ведет к неинтересной дискуссии об академических границах. На самом деле меня интересует не то, что ярлык «философия» может дать этим текстам, а то, что эти тексты могут привнести в философию.

Если философия стремится проникнуть в природу таких универсальных вопросов, как реальность, мораль, искусство и знание, она должна обратиться за помощью к совершенно различным источникам.

Знакомство с теологией — отличное начало, но теологические авторы в значительной степени представляют элиту письменных обществ и часто испытывают проблемы, связанные с наклонностями к гегемонии, исключительности и индивидуализму, свойственные другим областям знания.

Я считаю, что один из способов расширить академические границы философии — вернуться в детство, к историям вроде сказки про Ибронку. Фольклор — это хранилище неочевидных философских размышлений, не соответствующих канону. Он дает новые подходы к проблемам, стоящим сегодня перед академической философией. Если, подобно Ибронке, мы обнаружим, что связаны с дьяволом, одним из способов освободиться может быть сочинение сказки.

Фольклор возник и развивался в стихии устной речи. Он долгое время процветал за пределами элиты письменных обществ. Сочинить народную сказку может каждый, кому есть что рассказать и у кого есть готовые слушать друг, ребенок или внук. Рискну заявить очевидное, но «народ» — это сердце фольклора. При этом основными сочинительницами и и хранительницами фольклора были женщины. В книге «От чудовища к блондинке» (1995) историк Марина Уорнер пишет, что «в преобладающей модели пожилые женщины с более низким статусом передают истории молодым людям».

Фольклор бытовал в той или иной форме в каждой культуре, и в каждой из них он выдвигал на первый план не вполне представленные группы.

Поскольку мы стремимся расширить канон, фольклор может стать богатым источником для размышлений на темы, представляющие философский интерес, и представит нам широкий спектр мнений, которые до сих пор в значительной степени игнорировались.

В своем ироничном стихотворении «Загадка мастерских» (1890) Редьярд Киплинг описывает первый набросок Адама, нацарапанный палкой на земле Эдема:

Был рисунок нетверд, но художник был горд

(честолюбье — коварное чувство!).

«Очень мило, — Нечистый шепнул меж ветвей. —

Слушай, парень, а где же Искусство?»

Пер. Евгений Фельдман

Мы можем задаться похожим вопросом: фольклор может быть инклюзивным, на разве это философия?

Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется дать общее определение философии. Сделать это довольно сложно, но если уж на то пошло, я бы обратилась за ним к Аристотелю, в чьей «Метафизике» есть подсказка: «Вследствие удивления люди и теперь, и впервые начали философствовать, причем вначале они испытали изумление по поводу тех затруднительных вещей, которые были непосредственно перед ними». На мой взгляд, философия — это способ удивленной вовлеченности, практика, которую можно применять в научных статьях, в теологических текстах, в рассказах, в молитве, в беседах за обеденным столом, в молчаливых размышлениях и в действии. Именно это чувство удивления побуждает нас проникнуть за пределы кажущейся очевидности и взглянуть на реальность по-новому.

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что одно из решений философского кризиса может быть найдено в детских сказках.

В детстве мы буквально видим мир новыми глазами — в это время удивление ощущается наиболее остро. Каждый из нас слышал, как ребенок спрашивает «почему?» — и каждый из нас понимал, что не только не знает ответа на этот вопрос, но и забыл, каким загадочным был этот вопрос с самого начала.

Удивление, волшебство и народные сказки также связаны. В большинстве культур народные сказки появились раньше, чем деление развлечений на детские и взрослые. Позже взрослые стали отдавать предпочтение другим, более ярким видам досуга, но свое влияние на детей сказки сохранили. Они говорят на языке ребенка, заставляют нас спрашивать «почему?».

Взгляд Аристотеля на удивление как основу философии был принят не всеми. Покойный Гарри Франкфурт оспорил его в «Причинах любви» (2004):

«Вряд ли уместно характеризовать эти явления просто как удивительные. Они поражают. Они вызывают странные чувства. Реакция на них глубже и тревожнее, чем просто, как выразился Аристотель, „удивление тем, что дело обстоит именно так“. Все это, наверное, резонировало с чувствами тайны, сверхъестественного, благоговения».

Но удивление, страх и благоговейный трепет давно идут рука об руку. Как и все школьники-католики, я в свое время узнал, что «страх Божий» — это просто другое название «удивления и благоговейного трепета». Кажется, что фольклор и философия встречаются на этом перекрестке, где удивление и страх сливаются во что-то одновременно тревожащее и чудесное. Фольклорист Мария Татар пишет, что в мире народной сказки «может случиться все что угодно, и то, что происходит, часто настолько поразительно, что вызывает потрясение». Фольклор и философия призваны удивлять нас. Философия требует, чтобы мы противостояли глубочайшим тревогам человечества. И фольклор, с его лесами и призраками, является, пожалуй, самым масштабным историческим описанием этих страхов.

Более того, фольклорист Реет Хийемяэ утверждает, что именно «человеческий страх стал причиной появления и формирования фольклорных феноменов».

Фольклор — это попытка с помощью творчества осмыслить необъяснимое. Работая с тем, что нас пугает, мы узнаем, кто мы такие.

Философия и фольклор исследуют это чувство удивления и страха, шокирующего благоговения. Философия и фольклор преследуют цель, сформулированную Бруно Беттельхаймом в книге «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» (1976). Для него цель фольклора — помочь нам «жить не просто от мгновения к мгновению, но в истинном осознании нашего существования». Фольклор, как и философия, ищут истину, заключающуюя в критическом внимании к структурам реальности, которые мы слишком часто воспринимаем как должное, в восприятии мира как чего-то большего, чем просто декорации.

Кроме того, перед человеком стоит цель прожить хорошую жизнь, чтобы ум помогал нам извлекать опыт, чтобы мы жили и дышали своей философией, размышляя с помощью нее. Наиболее очевидное философское применение фольклора — это этика. Большинству из нас знакома мораль в конце детских сказок. Уорнер утверждает, что одним из наиболее ценных аспектов медиапространства является сосредоточение маргинальных голосов в дебатах о морали. Она пишет, что «альтернативные способы определения правильного и неправильного требуют различных точек отсчета, которые, возможно, ранее были дискредитированы или игнорировались». Если философия переживает кризис из-за ограниченного набора «ориентиров», фольклор — хорошее место для поиска новых. Беттельхейм также предполагает, что народные сказки на самом фундаментальном уровне нагружены нормативностью:

«Толкин, рассматривая вопрос относительно сказок „правда ли это?“, замечает, что „на него нельзя отвечать опрометчиво или мимоходом“. Он добавляет, что ребенка гораздо больше интересуют вопросы: „Был ли персонаж хорошим? Или он был злым?“ То есть ребенок больше озабочен тем, чтобы прояснить, что правильно, а что нет.

Прежде чем ребенок сможет осознать реальность, у него должна быть какая-то система отсчета для ее оценки. Когда он спрашивает, правдива ли история, он хочет знать, несет ли эта история что-то важное и может ли она рассказать ему о том, что его действительно заботит».

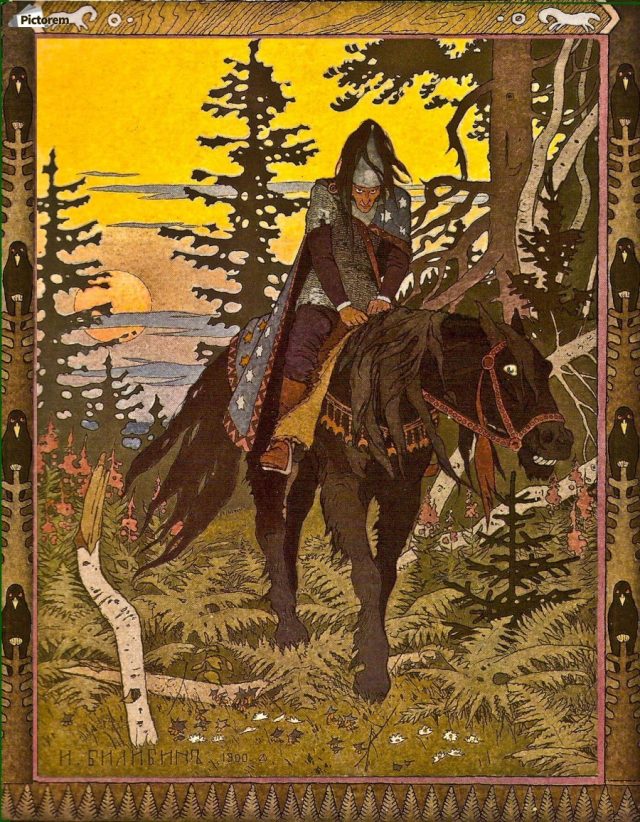

Изучая фольклор, легко найти истории, которые хорошо соотносятся с нашими современными проблемами — многие даже отражают структуру основных этических мысленных экспериментов. Например, в русской сказке об Илье Муромце и Змее Горыныче герой должен выбрать, помогать ли царю в далекой стране, чье царство страдает от чудовища, или вернуться, чтобы служить своему народу, который нуждается в этом менее остро. В этой истории поднимаются темы симпатии, общности и национализма. Может ли великая нужда перевесить симпатии человека к собственной семье, нации, сообществу? Параллели можно увидеть во многих известных мысленных экспериментах в области современной этики. Независимо от того, прыгаем ли мы с пирса, чтобы спасти тонущую женщину, управляем троллейбусом или портим свои новые туфли в пруду, чтобы спасти ребенка, философов издавна интересовал вопрос о том, расходятся ли наши обязательства перед людьми и перед страной и каким образом. Когда это взаимоисключающие действия, следует ли спасать жизнь своего друга или незнакомца?

Другой яркий пример можно найти в гаитянской народной сказке о Папе Боге и всеобщей смерти. Существует обширная литература о природе и ценности смерти с точки зрения этики. Книга Фреда Фельдмана «Противостояние со жнецом» (1992) представляет собой полезное введение во многие аспекты дискуссии на этот счет. Является ли смерть великим злом или несправедливостью? В этой сказке приводится аргумент в защиту смерти. Папа Бог утверждает, что люди любят его больше, чем Смерть, потому что он дает им жизнь, в то время как Смерть только забирает ее. Чтобы доказать это, папа Бог просит у местного жителя воды. Мужчина, услышав, что тот Бог, отказывает ему в питье. Когда его спросили, почему, мужчина объяснил, что предпочитает Богу Смерть:

«Потому что у Смерти нет любимчиков. Богатые, бедные, молодые, старые — для нее нет разницы… Смерть придет ко всем. Но ты, ты отдал всю воду каким-то людям, бросил меня здесь и теперь мне нужно проехать 10 миль на моем осле всего за одной каплей».

Эта история переворачивает наши представления с ног на голову, ярко опровергая распространенное предположение о том, что смерть — это нечто причастное ко злу.

В своей универсальности смерть воплощает такую форму справедливости, которая никогда не будет возможной для жизни.

Во многих культурах фольклор имеет еще большее этическое значение. Например, ученые Олуволе Кокер и Адесина Кокер утверждают, что в культуре йоруба фольклор играет большую роль в «создании законов, регулирующих внутри- и межличностные отношения, сплоченность сообщества, этические нормы и систему правосудия». Они называют такие отношения «фольклорным правом», объясняя, что фольклор функционирует как законоподобная этическая система, лежащая в основе социальных практик. Они также подчеркивают, что фольклор — это «путь к экзистенциальной философии среди йоруба», поскольку этические затруднения рассматриваются с помощью фольклорных историй.

Помимо этики, фольклор затрагивает и другие философские дисциплины. Так, буддийский фольклор является ярким примером метафизического мышления. Дхарма (грубо говоря, высшая природа реальности) «наиболее естественно усваивается в виде народных историй: джатак в классическом буддизме и коанов в дзен-буддизме», — пишет учитель дзен-буддизма Роберт Эйткен Роши. Философы Цзин Хуан и Джонардон Ганери предлагают увлекательный философский анализ буддийской народной сказки, относящейся, по-видимому, к III веку до нашей эры, название которой они перевели как «Это я?». Они утверждают, что эта сказка описывает метафизическую дилемму, аналогичную мысленному эксперименту Плутарха «Корабль Тесея», побуждая нас усомниться в природе личной идентичности:

«История повествует о неудачной встрече путешественника с парой демонов, один из которых несет труп. Первый демон отрывает одну из рук путешественника, второй демон отрывает руку у трупа и использует ее в качестве трансплантата для путешественника. Это продолжается до тех пор, пока все части тела человека не оказываются заменены на соответствующие части трупа. Человек должен спросить себя: „Кто я теперь?“»

Эта история проверяет, как мы воспринимаем взаимосвязи между частями объекта и его целым. В какой момент масса частей становится человеком? Как замена материальных частей влечет за собой изменение идентичности?

Конец сказки выдвигает на первый план альтернативный подход к эпистемологии. Следуя одной из буддийских традиций, сказка описывает четыре возможных ответа на финальный вопрос: остается ли человек тем же, несмотря на то, что его тело полностью заменено другим?

- Да, это тот человек.

- Нет, это не тот человек.

- Это одновременно и тот человек, и не тот человек.

- Это ни тот человек, ни другой человек.

По ходу рассказа выясняется, что выбор любого из этих вариантов приводит к абсурдным выводам.

Это рассуждение становится аргументом против понятия личной идентичности в целом, предполагая, что эта концепция с самого начала была бессмысленной или неправильно выраженной.

Другие подобные истории подтверждают представление о том, что логичным является лишь принятие всех четырех ответов одновременно.

Этот неортодоксальный подход к эпистемологии вдохновил логика Грэма Приста на понятие диалектизма, которое постулирует согласованность «диалектий» — совмещенных пропозиций, включающих утверждение и его отрицание. Развитие диалектизма является примером того, как древние сказания сыграли ключевую роль в оспаривании ранее не вызывавших сомнений эпистемологических допущений. Какие еще философские идеи могут быть скрыты в фольклоре? Какие новые вопросы они могли бы задать и как они могли бы расширить наше понимание количества доступных ответов?

Здесь возникает вопрос методологии: как поступил бы неравнодушный философ, столкнувшись с народной сказкой? Сказки, как правило, не дают нам аргументов, аккуратно упакованных в форму посылок и выводов. Нам нужно будет провести интерпретационную работу, чтобы понять контекстуальные и стилистические особенности, необходимые для извлечения философских идей из сказок. Необходимо будет учитывать интерпретационные, литературные и антропологические факты. Возможно, философы плохо подготовлены для выполнения этой работы в одиночку — и тем лучше! Междисциплинарное взаимодействие расширяет наши исследования и обогащает всех участников.

Как было бы замечательно, если бы кафедры сотрудничали чаще, если бы мы видели статьи, совместно публикуемые фольклористами и специалистами по метафизике, если бы наш поиск истины выходил за рамки бюрократических академических разделений и вел нас извилистыми тропами историй, тропами, по которым мы вместе ходили в детстве, но давно забыли об этом.

Но прежде чем мы заточим наши карандаши для поиска доказательств, я бы предложила моим коллегам-философам стать более открытыми для альтернативных подходов к восприятию философских идей. Не поймите меня неправильно, я люблю предпосылки и выводы так же сильно, как и многие мои коллеги. Но было бы нелогично предполагать, что все философское знание может быть записано в такой форме. (А мы, любители доказательств, как известно, терпеть не можем нелогичность.)

В народных сказках мы не всегда можем найти аргументы, по крайней мере, в том виде, в каком они обычно понимаются. Это не признак философского бессилия. Европейский канон имеет тенденцию отдавать предпочтение определенной аргументативной структуре. Однако сказания не новы для философии: Платон, Фридрих Ницше и Серен Кьеркегор были яркими рассказчиками. Сегодня даже самая методологически строгая аналитическая философия не застрахована от соблазна повествования. Просто взгляните на описание Беттельхаймом функции сказок, которое можно было бы принять за описание современного мысленного эксперимента:

«Для волшебных сказок характерно кратко и многозначительно излагать экзистенциальную дилемму … [для того, чтобы] разобраться с проблемой в ее наиболее существенной форме…».

Рассказывание историй присуще философской традиции, несмотря на общий упадок этой формы мысли в недавнее время. («Недавнее» в долгой истории философии может означать несколько столетий.) Но исторический прецедент — не единственный аргумент в пользу включения сказок и сказаний в философию. Там, где структура фольклора расходится с философской традицией, возможно, его влияние может быть наиболее полезным. Фольклор полон магических метаморфоз. Он накладывает свои чары, и я думаю, мы должны позволить философии и фольклору встретиться. Благодаря этому расширение канона выйдет за рамки простого дополнения к переосмысленной методологии.