Рождение четырехполья. Как европейцы научились кормить города

К началу XVI века на землях нынешней Бельгии городские жители составляли более 20 процентов населения, что по тем временам было крайне много. Европа впервые начала урбанизироваться — о том, какие нововведения в сельском хозяйстве сделали это возможным, рассказывает автор канала «история экономики» Александр Иванов.

Всё лето 1315 года лил дождь, реки выходили из берегов и заливали луга и пашни, всё, что было посеяно, сгнило, и голод был таким, что монастыри и феодалы открывали свои амбары с прошлогодними запасами, чтобы нехватка еды не привела к бунту. Надо было решать проблему здесь и сейчас, а дальше — дальше пройдет время, наступит новый год, Бог, конечно же, даст урожай (не может же он гневаться на людей вечно?) — словом, как-то проживем, только бы дотянуть.

Дотянуть, конечно же, не получилось, да и следующее лето оказалось ничем не лучше предыдущего, голодного. И следующее — тоже. А потом еще одно. Потом стало получше, но Бог всё же о людях все эти годы не думал — лишь 1323-й принес урожай как в 1314-м, вот только дожили до этого не все.

По разным данным, эта катастрофа, разразившаяся на землях от Ирландии до Вислы и Родопских гор и вошедшая в историю как Великий голод, унесла жизнь как минимум каждого десятого европейца, города и вовсе потеряли четверть населения.

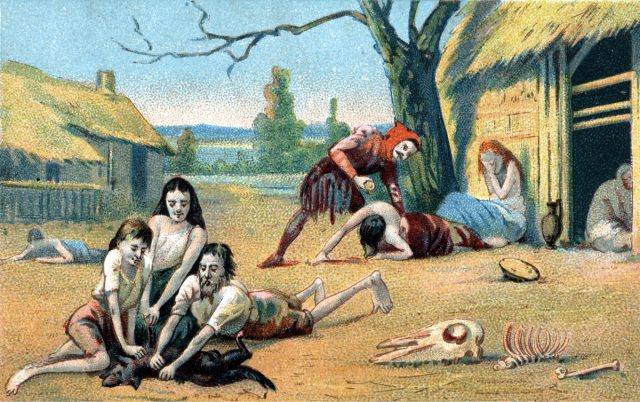

Эти годы и породили сказки сродни той, где Мальчик-с-пальчик, которого вместе с братьями родители продали людоеду, выкручивался как мог, спасая братьев и подсовывая вместо них людоеду его же дочерей. Детей в ту пору в самом деле массово продавали в рабство за гроши (чаще — в обмен хоть на какую-то пищу), в надежде спасти их самих и спастись самим, уменьшив количество ртов в семье. И каннибализм процветал по всей Европе, людоедов хватало, многие только благодаря этому и выживали. А уж про то, к какому упрощению нравов и пренебрежению христианскими ценностями и законами это привело, и говорить не стоит.

Это были времена битвы за еду. Еда составляла главную ценность, обладание ей означало богатство, у богатых по-настоящему были огромные по меркам того времени излишки.

А еда — это прежде всего земля, которая эту еду производит. Причем в первую очередь — пахотная земля. По той простой причине, что именно пашня давала максимум эффективности. Леса делились на «продуктивные» и «пустые», и пустыми считались те, что не позволяли прокормить свиней, которые содержались тогда на свободном выпасе. Считалось, что гектар хорошего дубового леса позволял прокормить одну-две свиньи, гектар луга — две-три овцы. Правда, лес и луг приносили дополнительные проблемы: хранить мясо не умели, его, как правило, приходилось съедать сразу, плюс к этому навоз невозможно было собрать и использовать на пашне как удобрение. Что приводило к весьма скудным урожаям — максимум сам-три (исследователи считают, что это соответствовало современным и привычным нашему пониманию 8–10 ц/га).

Наверное, надо сказать, что природные условия сильно разнились, что еще в античные времена «мировая житница» тех лет — долина Нила — давала урожай в сам-двенадцать и даже чуть выше, что урожаи в италийских землях были больше, чем в землях франков или данов, но общей картины это, однако, не изменит — в среднем всё-таки сам-три, о чем нам сообщают средневековые хронисты, прежде всего монастырские записи. И эти записи особо ценны тем, что они, во-первых, регулярны, во-вторых, выполнены в самых лучших, буквально — образцовых хозяйствах своего времени.

Сегодня средняя урожайность выше примерно в 25 раз, но в те далекие времена гектар пашни давал намного больше еды, чем лес или луг, причем именно произведенное в поле могло отлично сохраняться, а в создании условий для хранения зерна человечество тогда преуспело — известно, что некоторые виды зерновых при идеальных условиях можно было сберегать десятилетиями.

Словом, формула успеха была простой: богатство — это много земли. Вот только сама по себе земля ничего не стоила, нужны были люди, которые могли бы ее обрабатывать.

А с людьми вечно случались какие-то проблемы: то их выкосит голодом, то эпидемией (эпидемия чумы, известная как Черная смерть и унесшая жизни чуть ли не половины европейцев, случится через несколько десятилетий после Великого голода, и болезни будут выкашивать людей регулярно), то войной — в общем, людей не хватало всегда. Тем не менее человечество, вопреки всему, выживало. Хотя работать с более высокой производительностью и думать об урожаях выше вышеупомянутого сам-три казалось делом бессмысленным — по той простой причине, что для излишков сельхозпродукции не было рынка сбыта. Все вокруг производили одно и то же: главным продуктом были просо и ячмень, чем ближе к югу, тем больше выращивали пшеницу, овощи по всей Европе растили одинаковые, причем преимущество отдавали репе и капусте в связи с их относительно большой, по сравнению с другими культурами, урожайностью, а именно количественные показатели были важнее всего.

Словом, крестьянский труд не производил ничего, что можно было бы обменять хоть с какой-то выгодой в соседних землях. Добираться же в отдаленные края с таким товаром было бессмысленно из-за того, что само путешествие стоило дорого (надо ехать много времени, что-то по дороге есть, и всё время, потраченное на дорогу, — это время, отнятое у себя самого: путешествуя, ты не занят своей землей и ничего в это время не производишь). Мало кто из людей Средневековья знал, что производят соседи, но, прибыв даже в самые отдаленные от родных земель края и придя на местный рынок, человек той эпохи увидел бы то, с чем сам приехал: просо, пшеницу, капусту и прочий нехитрый крестьянский продукт.

Считается, что крестьянин вкладывал в обработку земли ровно столько сил и таланта, чтобы это позволяло ему обеспечивать едой свою семью и справляться с разного рода обременениями, которые накладывали сильные мира сего. Это было то самое натуральное хозяйство, о котором нам так красиво рассказывали на школьных уроках истории. При этом нельзя сказать, что производительность труда на пашне не менялась: она медленно, но всё-таки росла, и рост ее обуславливался ростом городов, которые, с одной стороны, забирали рабочие руки из деревни, с другой — становились тем самым рынком сбыта, которого крестьянину не хватало на протяжении почти тысячелетия.

Города создавали стимул для развития, в лице горожан появлялись те самые покупатели немудреного крестьянского продукта, которых всегда не хватало.

Городской быт того времени не предполагал полного отказа от производства пищи — огороды были нормальной частью жизни горожан, многие держали мелкий скот (популярны были козы), но тем не менее город постоянно нуждался в притоке продуктов.

Одна из привилегий города — право устраивать рынки, и они стали отражением того, что поздние (и несколько неоднозначные) исследователи будут трактовать как «смычку города и деревни»: в какой-то момент производство ремесленных продуктов вроде орудий труда, керамики, тканей почти целиком взяли на себя города. Кузнецы или ткачи, освоив ремесла, перемещались в город, где у них были несравнимо большие перспективы заработать на своем умении. Для крестьян же город стал источником потребления их продукции. Великое разделение труда свершилось, при этом город и деревня не могли больше обходиться друг без друга.

Но нужен был какой-то толчок для того, чтобы производство сельскохозяйственной продукции стало на индустриальные рельсы. И таким толчком стал рост торговли, который обеспечивал спрос на работу ремесленников. Торговля формировала сбыт, подстегивала его, а возможность сбыта привлекала в города новые и новые рабочие руки.

Понятно, что резкий рост городов не мог происходить по всей Европе одновременно и равномерно, но прорыв всё-таки случился. К 1500 году на территории Фландрии, Брабанта, Намюра и иных земель, которые мы сейчас знаем как Бельгию, насчитывалось 21,1% городских жителей.

Сказать, что для средневековой Европы это было много, — не сказать ничего, зато можно посмотреть на цифры по другим территориям. И узнать, что, например, в Англии и Уэльсе городские жители в то время составляли 3,1% от населения страны, во Франции — 4,8%, в Испании — аж 6,1%, а больше Испании были только север Италии (12,4%) и Голландия (15,8%).

Фландрия многие столетия постепенно осваивала искусство обработки шерсти и изготовления из нее тканей, одежды, гобеленов (не дешевых, заметим), и уже к началу XIV века Брюгге, Ипр и Гент стали благодаря овладению этим искусством крупнейшими и богатейшими городами тогдашней Европы и даже захотели независимости от Франции, чьей частью они формально являлись.

Добились они ее в 1306 году, разбив французские войска, но так и не сумели договориться, кто из городов «главный», чем воспользовались французы, через два с лишним десятилетия вернув эти провинции себе.

В свою очередь, сложившаяся ситуация пришлась не по душе англичанам, поставщикам шерсти во Фландрию, и стала, как утверждают бельгийские историки, одной из множества причин, вызвавших Столетнюю войну.

И пока сто лет англичане воевали с французами, Фландрия росла и расцветала: прекратившиеся было поставки английской шерсти возобновились, оставшиеся без крова жертвы войны, бывшие французские крестьяне, активно пополняли ряды ткачей-горожан, со сбытом шерсти не возникало никаких проблем, а сама война благополучно обходила эти благословенные земли стороной.

Проблема (она же — тормоз для роста), впрочем, была — и проблема эта называлась «еда». Повсеместно сельское хозяйство тех лет не было рассчитано на слишком большое количество лишних ртов. Трехполье, при котором треть земель фактически изымается из оборота; использование лошадей вместо волов, начавшееся еще с XI века, но развивавшееся крайне медленно как весьма затратное; растянувшийся на века переход к использованию железных орудий труда; недостаточное количество домашнего скота для унавоживания земель и натуральное хозяйство, царившее в Европе, — всё это, казалось, делало задачу прокормить хоть какое-то количество горожан неразрешимой.

Правда, что такое «интенсивное земледелие», знали как минимум со времен Древнего Рима, во всяком случае, четырехполье было римлянам известно. Другой вопрос, что применить эти доступные в Средние века далеко не каждому знания мешали два обстоятельства: скудность местных почв и, главное, отсутствие стабильных рынков сбыта.

Земли в Европе всегда было много, а людей — всегда мало, и сбыт излишков был весьма затруднителен, даже, более того, зачастую делал процесс получения этих самых излишков не просто бессмысленным, а убыточным. Но совсем иные обстоятельства складывались во Фландрии и Брабанте в конце XV и первые годы XVI века. Рынки сбыта — большие города — оказались рядом. И именно это вызвало в регионе массовый, повальный переход на четырехпольную систему. Наверное, стоит напомнить (очень вкратце), в чем ее суть.

Поле делится на четыре части. Первая часть засевается травой, дающей большой объем зеленой массы, — как правило, использовали люцерну или турнепс. Вторая часть шла под клевер, фасоль или горох (понятие «азотфиксация» тогда еще не было известно, но смысл действия и обогащение почв как результат были понятны). Третья и четвертая части засевались злаковыми — как правило, чередовались пшеница и ячмень или овес. Скот при этом, конечно же, был переведен на стойловое содержание, что упростило сбор и применение органических удобрений и (как выяснилось в процессе) повысило скорость наращивания живой массы и удои.

Такой способ ведения хозяйства резко повысил его эффективность — урожайность за сто лет (1450–1550) выросла почти в два раза, а растущие города региона (к упомянутым выше добавим как минимум Намюр, Льеж, Брюссель и особенно Антверпен, ставший крупнейшим городом Европы) стали отличными бесперебойными рынками потребления сельскохозяйственной продукции.

Нигде в Европе того времени не существовало подобной городской агломерации (разве что Париж мог соревноваться в притягательности с фламандскими и брабантскими городами), и переход к интенсивному сельскому хозяйству был прочно связан с ростом городов: там, где в силу тех или иных обстоятельств начинался резкий рост городского населения, там начиналась и сельскохозяйственная революция.

Из Фландрии она, естественно, перекинулась на Голландию (где к 1650 году уже треть населения страны была горожанами), затем, конечно же, в Англию.

Без рынка сбыта под боком вложения в закупку невиданных семян люцерны или в строительство помещений для скота не окупались.

Вопреки укоренившимся представлениям о том, что главные богатства и капиталы тех лет создавала океанская торговля, в Голландии начала XVII века половина произведенного страной дохода (оцениваемого в 100 млн гульденов в год) приходилась на сельское хозяйство, подъему которого, заметим, способствовал и резкий рост цен на зерно в течение всего XVI века: цены за столетие выросли в 3,2 раза.

Правда, некоторых частей Европы новые принципы ведения сельского хозяйства не могли коснуться в ту пору: на юге континента климат был слишком сухой, а города слишком разрозненны и удалены друг от друга для того, чтобы крестьянин смог бы без риска вкладываться в такой способ работы. Это не означает, что жители юга не имели приработка, — но вино или оливковое масло не пользовались таким спросом и не давали таких доходов, как мясо и хлеб.

Европа массово перешла к интенсивному ведению сельского хозяйства только в XVIII–XIX веках, но даже в то время, когда промышленная революция и сопутствующий ей рост городов охватили все без исключения страны континента, на востоке — на землях современных России, Украины, Румынии, Польши и Балтии — экстенсивное развитие оставалось выгоднее интенсификации. Слишком большое количество свободной земли позволяло просто «бить по площадям», а удаленность небольших городов друг от друга делала интенсификацию слишком дорогим удовольствием. И всё это даже позволяло заваливать Европу зерном по более низким, чем в странах с эффективным хозяйством, ценам.

Сегодня Голландия остается мировым лидером по эффективности ведения сельского хозяйства, подхватив пальму первенства еще во второй половине XVI века. Для развитых стран Европы считается нормой, когда 2–4% населения, занятых в сельском хозяйстве, кормят всю страну и даже готовы к практически неограниченному экспорту.

Впрочем, на свете вполне нормально существуют страны, где обилие земель позволяет не заниматься интенсификацией — к таким, например, можно отнести США и Россию (хотя почвы России сильно уступают американским в качестве и пригодности, их значительно больше, а населения значительно меньше).«Чемпионом мира» по занятости в сельском хозяйстве считается Танзания — 79% ее населения заняты непосредственно производством еды. Ее противоположность — Дания, Канада и уже упомянутые Голландия и США, где производством съедобного занято около 2%. В России в настоящее время в аграрном секторе задействовано примерно 8% населения.

Период перехода на четырехполье часто называют великой сельскохозяйственной революцией, хотя, пожалуй, слово «революция», которое подразумевает мгновенные и радикальные перемены, здесь не особо уместно — всё-таки речь идет о медленном, растянутом на века совершенствовании. К нему позже прибавится работа тяжелого колесного плуга с формовочной доской — китайского изобретения I–II веков, которое в Европу привезут голландцы и которое повсеместно распространится только в XVIII веке, — это позволит резко увеличить обрабатываемые площади, так как распашка целины на тяжелых европейских землях всегда была делом очень сложным.

Использование удобрений и умение их производить и вовсе изменит мир: в 1909 году немецкий химик Фриц Габер, будущий «отравитель» (в Первую мировую он активно будет убивать людей созданными им специально с этой целью отравляющими веществами), изобретет процесс «связывания» атмосферного азота путем синтеза аммиака — и господствующая в те годы среди ученых теория священника Мальтуса, согласно которой люди, размножаясь, вынуждены будут убивать друг друга за еду, произвести которую в достаточном количестве невозможно, потерпит крах.

Кроме того, на жизни Европы, а затем и всех других стран, скажется «Колумбов обмен» — появление в сельскохозяйственном обороте таких культур, как, например, картофель или кукуруза, дающих невиданные в пересчете на центнеры с гектара прибавки массы.

Впрочем, о Колумбовом обмене надо, наверное, рассказывать отдельно, пока же скажем, что голод в мире всё еще существует, хотя наука уже знает способы производства еды в количестве, которое может прокормить много больше людей, чем текущее или будущее население планеты Земля, и дефицит продуктов связан лишь с умением и свободой распоряжаться этими знаниями. И еще — с умением обмениваться результатами своего труда. Как оказалось, это умение довольно сложное и подвержено множеству ограничений неестественного характера.