Дух и машина. Как богословы ХХ века осмысливали технологический прогресс

Можно ли одновременно пользоваться электричеством и верить в новозаветный мир духов и демонов? В середине ХХ века этот вопрос поставил протестантский богослов Рудольф Бультман. Для многих в ту эпоху стало очевидным: техника не просто воплощает науку на практике, но выражает саму сущность западной цивилизации, а технологический прогресс изменяет природу человеческого бытия. Весь повседневный опыт человека в реальности, пронизанной технологиями, отодвигает религиозные объяснения мира на второй план. Как возможна религия в мире, где чуда больше не ждут? Исследуем пути переосмысления духовности в механизирующемся мире вместе с мыслителями, остро почувствовавшими эту проблему: Пьером Тейяром де Шарденом, Николаем Бердяевым, Паулем Тиллихом и Жаком Маритеном.

Дело рук человеческих

Увидев первый в истории человечества ядерный взрыв ранним утром 16 июля 1945 года на полигоне в Нью-Мексико, Роберт Оппенгеймер припомнил строчки из Бхагавад-гиты:

«Если бы на небе разом взошли сотни тысяч солнц, их свет мог бы сравниться с сиянием Верховного Господа... Я стал смертью, разрушителем миров».

Меланхоличный руководитель атомного проекта с юных лет искал утешения в восточной философии. Священная книга индуизма лежала на видном месте в его рабочем кабинете, он успешно изучал санскрит и сам переводил индийскую поэзию. Тем утром, глядя на дело рук своих — зловещее облако, поднимающееся над местом взрыва, — Оппенгеймер, по всей видимости, нуждался в более глубоком осмыслении увиденного. Вслух он этих слов не произносил. Подавляющее большинство из тех, кто находился рядом с ним в командном бункере, не испытывали ни малейшей склонности к религии. Тем не менее австрийский журналист Роберт Юнг отмечает, что никто из этих людей не описывал свои переживания того дня с профессиональной точки зрения. Все они обращались к языку мифов и теологии.

Генерал Томас Фаррелл, заместитель директора Манхэттенского проекта, вспоминал: «ужасающий рев, который... заставлял нас чувствовать, что мы, жалкие создания, осмелились вмешаться в силы, до сих пор принадлежавшие Всевышнему».

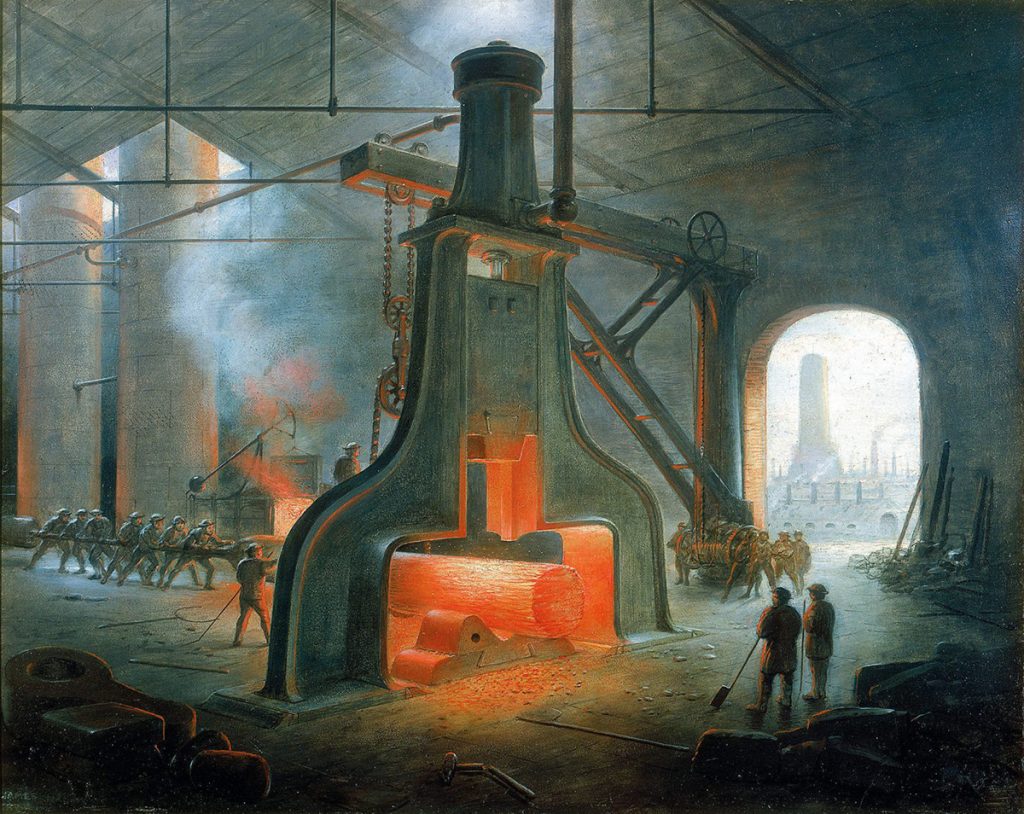

Со времен промышленной революции XVIII века развитие технологий и рост секуляризации рассматривались как две грани одного и того же научного прогресса. Религиозный и научно-технологический языки описания реальности казались взаимоисключающими. Но июльским утром 1945 года вопрос о технике приобрел очевидное религиозное измерение — даже для тех, кто всегда считал себя светским человеком. Название для первых испытаний ядерного оружия, «Тринити», Оппенгеймер придумал, вдохновившись «Священными сонетами» Джона Донна, его любимого христианского поэта и проповедника:

Бог триединый, сердце мне разбей!

Ты звал, стучался в дверь, дышал, светил,

Но я не встал... Так Ты б меня скрутил,

Сжег, покорил, пересоздал в борьбе!..

Христианские теологи середины столетия восприняли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и последующую гонку вооружений как повод с новой остротой поставить старые вопросы. Дискуссии разворачивались в основном в этической плоскости: так, Карл Барт утверждал, что существование ядерного оружия делает бессмысленным понятие «справедливой войны». Против разработки ядерного оружия в 1946 году выступил американский Национальный совет церквей. В декларации, которую среди прочих подписал известный богослов Рейнгольд Нибур, утверждалось, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не имеют морального оправдания:

«Мы тяжко согрешили против законов Божьих».

Однако уже к началу 1950-х реакция церквей на ядерный век обрела двойственность, вообще характерную для христианских дискуссий об этике войны и мира. Выступать с осуждением ядерных разработок продолжали лишь те церкви, в которых пацифизм разделялся исторически — например, меннониты. В среде же католиков и особенно евангелистов антикоммунизм позволил преодолеть моральные сомнения в легитимности оружия массового уничтожения. Тот же Национальный совет церквей в 1950 году заявил, что использование ядерного оружия оправданно в качестве возмездия за аналогичное нападение. Логика холодной войны одержала верх.

В 1960-х христианская общественность в большинстве своем хранила молчание по поводу гонки вооружений. Лишь отдельные богословы, такие как Пауль Тиллих или Мартин Лютер Кинг, позволяли себе пацифистские выступления. Только в начале 1980-х, на фоне размещения новых ракет в Европе и растущего в обществе страха перед ядерной войной, религиозные мыслители стали поддерживать всплеск гражданской активности в пользу разоружения. Вехой стали работы американского богослова Джима Гаррисона. В 1981 году, спустя два года после резонансной аварии АЭС в Гаррисберге (крупнейшей в истории американской атомной энергетики), Гаррисон опубликовал работу с провокационным заглавием «От Хиросимы до Гаррисберга». Подход Гаррисона обладал принципиальной новизной: ядерная энергетика для него — не частный случай давних дискуссий о войне и мире, а самостоятельная богословская проблема. Этот подход он развил в публикации 1983 года «Мрак Бога: богословие после Хиросимы». По мнению Гаррисона, опыт Хиросимы должен привести к глубокому переосмыслению отношений человека и Бога. В традиционной иудео-христианской эсхатологии вынесение окончательного приговора человечеству оставалось исключительно Божественной прерогативой.

Однако после Хиросимы, считает Гаррисон, приходится признать, что Апокалипсис вполне может быть делом рук человеческих.

Гнев Божий предстает как естественное следствие человеческой самонадеянности. Таким образом, перед человеком выдвигается парадоксальное двойное требование: со всей серьезностью отнестись к перспективе Божественного гнева и вместе с тем принять на себя ответственность за собственное осуждение или спасение. Это требует изменения сознания, произвести которое, по словам Гаррисона, будет «так же сложно, как поверить в Христа 2000 лет назад».

Но богословское значение техники не ограничивается перспективой — вовсе не такой уж немыслимой — ядерного апокалипсиса.

Всевидящее око

В первой половине ХХ века диалог христианского богословия со стремительно секуляризирующимся миром был связан с большими атеистическими темами, сформулированными еще в XIX веке Марксом, Дарвином и Фрейдом. Развитие технологий казалось второстепенной проблемой. И в самом деле, кто всерьез будет задаваться вопросом, совместима ли христианская вера с использованием радио или телефона? Однако уже в 1941 году библеист Рудольф Бультман поставил вопрос именно таким образом, заявив в знаменитом эссе «Новый Завет и мифология»:

«Нельзя пользоваться электрическим светом и радио, прибегать в случае болезни к современным лекарственным и клиническим средствам и в то же время верить в новозаветный мир духов и чудес. Тот, кто полагает это возможным для себя лично, должен уяснить: объявляя это позицией христианской веры, он делает христианское провозвестие в современном мире непонятным и невозможным».

По другую сторону баррикад атеист Бертран Рассел утверждал, что вероятность молитвы рыбака в лодке гораздо выше, чем современного рабочего, жителя индустриальной цивилизации, который меньше зависит от природных факторов и не нуждается в религиозном выплеске иррациональных страхов. Обоих мыслителей объединяла принципиально новая постановка вопроса. Речь шла не об умозрительной философии Просвещения, не о теориях Маркса или Фрейда, а о пронизанной технологиями современной реальности. Технология мыслилась не как частный случай старых мировоззренческих споров, а как самостоятельный вызов богословию.

Применение ядерной бомбы стало точкой экстремума, обнажившей противоречия техногенной цивилизации. Неслучайно Хайдеггер, придававший большое философское значение вопросу о технике, утверждал, что ядерная бомба взорвалась уже в поэме Парменида. Хотя ядерное оружие несет в себе невиданный потенциал уничтожения человечества, самое впечатляющее в современной технологии заключается не в том или ином техническом достижении. Гораздо большее значение имеет тот факт, что технология проникла в мельчайшие поры социальной и индивидуальной жизни. Католический философ Романо Гвардини писал по этому поводу:

«Наша эпоха — не какая-то внеположенная нам тропа, по которой мы идем; она — это мы сами».

Другими словами, прозрачность и проницаемость мира, даруемая технологией — это не очередной культурный феномен, не очередной посредник между человеком и окружающим миром. Технология проникает в глубины «Я» пользующегося ей человека и меняет сам способ, которым он воспринимает реальность.

Научные открытия Нового времени провоцировали большие споры относительно места человека во вселенной. Согласно Копернику, это место куда более скромное, чем полагало школьное богословие, опирающееся на аристотелевскую традицию. Дарвин поместил человека в царство природы, показав, что он гораздо меньше отличается от животных, чем привык о себе думать. Фрейд выявил обусловленность человека слепыми силами бессознательного. Развитие научных представлений о человеке и его месте во вселенной ставило под вопрос старые богословские модели, в которых человек представлялся образом Божиим, венцом творения. Однако в научных моделях место человека во вселенной описывалось как некий эмпирический факт, внешний по отношению к субъекту. Посредством же технологии человек обрел власть самостоятельно конструировать и трансформировать свое положение в мире. Само понятие места теряет прежний смысл: человеческое сознание выходит за пределы отведенного ему в космосе скромного уголка и заполняет самые дальние пределы универсума.

Одними из первых это увидели философы-космисты. Богослов-эволюционист Пьер Тейяр де Шарден в трактате «Феномен человека» предсказывал «планетизацию сознания» — объединение индивидуальных сознаний в ноосферу, разумную оболочку планеты. Став единым субъектом, ноосфера обретет свое «око» — способность к рефлексии и самостоятельным действиям. Таков последний этап творения, предшествующий «точке Омега», моменту окончательного единения мира с Богом. По Тейяру де Шардену, эволюция еще не завершена, на единение с Богом способен не индивидуум, а коллективный разум человечества.

В развитии технологий, средств коммуникации и глобальной экономики он видел решающий фактор эволюции: всё больше проблем затрагивают человечество в целом, а не отдельные его части.

Тейяра де Шардена, подвергавшегося жестокой цензуре и ограничениям со стороны собратьев по ордену иезуитов, часто упрекали в необоснованном оптимизме и даже наивности. Действительно, сегодня кажется очевидным, что опутавшая весь мир сеть коммуникаций далеко не всегда способствует глобальному единству. Вдохновлявший Тейяра де Шардена образ всевидящего ока, наоборот, пугает на фоне развития искусственного интеллекта и технологий слежения. Еще более мрачную параллель приводит историк Ричард Роудс в книге «Создание атомной бомбы». В ней он пересказывает сновидение японского врача, раненного при бомбардировке Хиросимы:

«Мне казалось, что я в Токио после после сильнейшего землетрясения. <...> Я видел девушку, державшую на ладони свой глаз. Внезапно он повернулся, взлетел в небо и полетел на меня; я увидел огромный обнаженный глаз, крупнее настоящего: он висел у меня над головой и смотрел на меня в упор. Я не мог пошевелиться».

Какими видит нас всевидящее око технологии? Должны ли мы видеть мир таким способом, какой нам предлагает техника, и быть теми существами, в которые она нас превращает? Наиболее проницательные из богословов ХХ века сочли эти вопросы обладающими в том числе религиозным значением. Однако даже в современном богословии вопрос о технологии представлен весьма фрагментарно.

Вопрос о технике

Радикальные богословы первой половины ХХ века, такие как Рудольф Бультман, Пауль Тиллих или Дитрих Бонхёффер, принимали вызовы современности, однако в первую очередь таковыми считали секуляризацию и обмирщение западного человека. Последние сто с лишним лет в западной цивилизации некоторые исследователи называют периодом «долгого прощания с Богом».

По словам Тони Лейна, «религия со всё возрастающей скоростью начинает считаться личным делом конкретного человека, как, например, выбор теннисного клуба».

Теоретики радикального богословия пытались найти новый язык для диалога с нерелигиозным миром, опираясь на достижения науки и рациональность в духе Просвещения. Для Дитриха Бонхёффера центральным становится вопрос о «совершеннолетии» человека, впервые поставленный Иммануилом Кантом. Идеал абстрактно-математической достоверности, выдвинутый наукой и рациональной философией Нового времени, казался совершенно нейтральным и не несущим экзистенциальных вызовов человеку. То, что наука теряет эту нейтральность в своих бесчисленных практических приложениях, всерьез не рассматривалось. Вопрос о технологии оставался на периферии богословия.

В официальной церковности XIX–XX вв. господствовало сдержанно-пессимистическое отношение к технологии, вдохновленное романтической критикой современности. Очень показательно его выразил католический философ-неотомист Жак Маритен. Католическая церковь на протяжении почти целого столетия признавала неотомизм своей официальной философией, выдвигая его в качестве альтернативы «модернистским» течениям от марксизма до экзистенциализма. Маритен был достаточно проницательным, чтобы увидеть, как наука утрачивает свой нейтралитет в технологии.

По его мнению, в этом и заключается первородный грех науки Нового времени: забыв о первоначальном идеале чистого познания, наука последовала призыву Декарта сделать человека «хозяином природы».

Маритен тоскует по старому иерархическому порядку, выраженному в синтезе Фомы Аквинского, где теория главенствовала над практикой, а богословие — над философией. Вести диалог с технологическим миром Маритен, как и другие неотомисты, согласен лишь с этих позиций: иначе, пишет он, «всё переворачивается с ног на голову и разрывается на куски».

Но само это переживание фрагментации современного человека, тоска по утраченному единству имеют более давние корни. Еще немецкие романтики утверждали, что засилье рациональности приводит к отчуждению человека, борьбе в нем противоположных сил и принципов. Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека» описывает путь к воссозданию первоначальной гармонии, ключом к которой он считал поэзию и искусство. В дальнейшем эта линия критики получила развитие в творчестве поэтов-романтиков, таких как Байрон, Лермонтов или Тютчев.

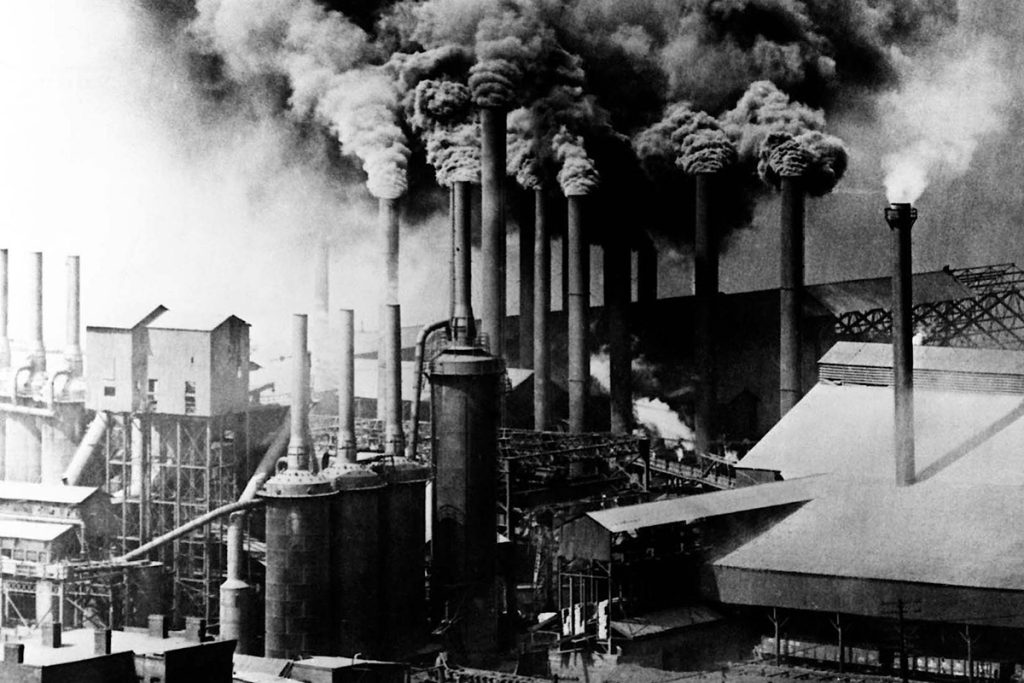

В ХХ веке романтическая идея возвращения к истокам преломляется порой неожиданным образом, вступая в более острое противоречие с современностью. Толкин, весь проект которого можно охарактеризовать как протест против всё уравнивающей эпохи модерна, в своем легендариуме реконструирует старый иерархический мир, где каждому отводилось свое место. Показательно, что техника в его романах поставлена на службу силам зла. Орки, все на одно лицо, используют боевые машины, роют шахты и выкорчевывают деревья, воплощая стремление современного человека «господствовать над землей» с помощью технологии. Романтическая линия находит свое воплощение и в критической теории: по Адорно и Хоркхаймеру, «вторая природа» технологии, хотя и способствовала освобождению человека от уз непосредственных природных сил, в дальнейшем поработила собственного создателя.

Если Тейяр де Шарден смотрел на технологию порой излишне оптимистически, то романтическая критика технологии нередко сгущает краски.

Упорядоченного мира, воспеваемого романтиками, больше не существует, и бежать некуда: парадоксальным образом освобождение от технологии само было бы сложнейшей технологической задачей. Подходы, балансирующие между крайностями оптимизма и пессимизма, намечаются в богословии Пауля Тиллиха и Николая Бердяева. Интересно, что, как и Тейяр де Шарден, два этих мыслителя лично пережили ужасы Первой мировой войны, когда технология впервые явила свой устрашающий лик.

Бердяев известен в первую очередь как борец за свободу духа, которому в современном мире на каждом шагу угрожает порабощение материальными и чувственными силами, выраженными в самых разных тенденциях нашего времени, будь то капитализм или коллективизм, наука или умозрительные философские системы. Можно предположить, что в технике Бердяев усмотрит главную и наиболее мощную из дегуманизирующих сил. Действительно, в работе «Судьба человека в современном мире» Бердяев пишет:

«Человек попал во власть и рабство собственного изумительного изобретения — машины. Наша эпоха стоит прежде всего под знаком техники и может быть названа технической эпохой. <...> Дегуманизация и есть, прежде всего, механизация и технизация человеческой жизни, подчинение человека машине и превращение его в машину».

Однако Бердяев не склонен выносить технике окончательный приговор. В работе «О назначении человека» он отмечает и другую сторону технологии:

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире, она свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть признана ценностью и благом».

Зато он выносит приговор романтическому отрицанию техники, говоря, что оно «не выдерживает критики». Техника, по Бердяеву, несет в себе противоречивые возможности: она может способствовать как подчинению духа материальным силам, так и его освобождению. Нейтралитет техники лишь кажущийся: всё зависит от того, направит ли человек свое новообретенное могущество на созидание или разрушение — такой вывод сделал Бердяев на пороге атомного века.

Немецко-американский богослов Пауль Тиллих тоже обращает внимание на амбивалентность технологии. Взгляд Тиллиха коренится в его онтологии, согласно которой базовая структура человеческого бытия определяется рядом противоположных категорий — Я и мир, индивидуальность и универсальность, свобода и судьба. По Тиллиху, эти элементы первоначально задуманы Богом как укрепляющие и поддерживающие друг друга, но в греховном состоянии они теряют баланс и вступают в противоборство. Индивид воспринимает общество не как поддерживающую среду, а как машину угнетения; в свою очередь, общество относится к индивиду с заведомым подозрением.

Силы, задуманные Богом как созидательные, разрушают структуру мира.

Тиллих обращает внимание, что технология по принципам своего действия не отличается от того, как живет и развивается природа: насекомоядное растение, подобно челюстям экскаватора, захлопывается при малейшем касании насекомого. Однако, в отличие от природы, в технологии эта сила заранее подчинена конкретной цели. Эти цели, по Тиллиху, противоречивы и определены историческим и общественным контекстом. Техника может актуализировать заложенный в природе творческий потенциал и способствовать процветанию человека. Но может и «отбиться от рук»: в нынешнем состоянии дисбаланса технология обращается к человеку только как к рациональному существу, игнорируя или порабощая другие его стороны. Романтический бунт против технологии Тиллих тоже считает ошибкой: технология черпает свою силу в самих структурах бытия — и человек не может попросту от нее отказаться.

Богословие ХХ века остановилось на полпути, считая, что диалог с современным миром необходимо вести на языке науки и рациональности Просвещения. Благодаря достижениям этих мыслителей современный верующий может не слишком переживать по поводу того, стоит ли ему разделять теорию Дарвина. Однако лишь наиболее проницательные поняли значение повседневного опыта обращения человека к технологии — насколько всеобъемлющего, настолько же неизбежного. Даже среди тех богословов, кто не пытался бежать от современности в романтический музей Средневековья, большинство увидели лишь верхушку айсберга. Но если технология действительно определяет характер мышления современного человека, то и вопрос о Боге перестает быть главой в истории взаимоотношения научных и религиозных теорий. Это вопрос о том, как вообще возможно мыслить о Боге в мире, насквозь пронизанном технологией? И, похоже, на него богословию еще только предстоит ответить.