Футуристы в пачках: как создатель «Русских сезонов» Сергей Дягилев повенчал классический балет с авангардным

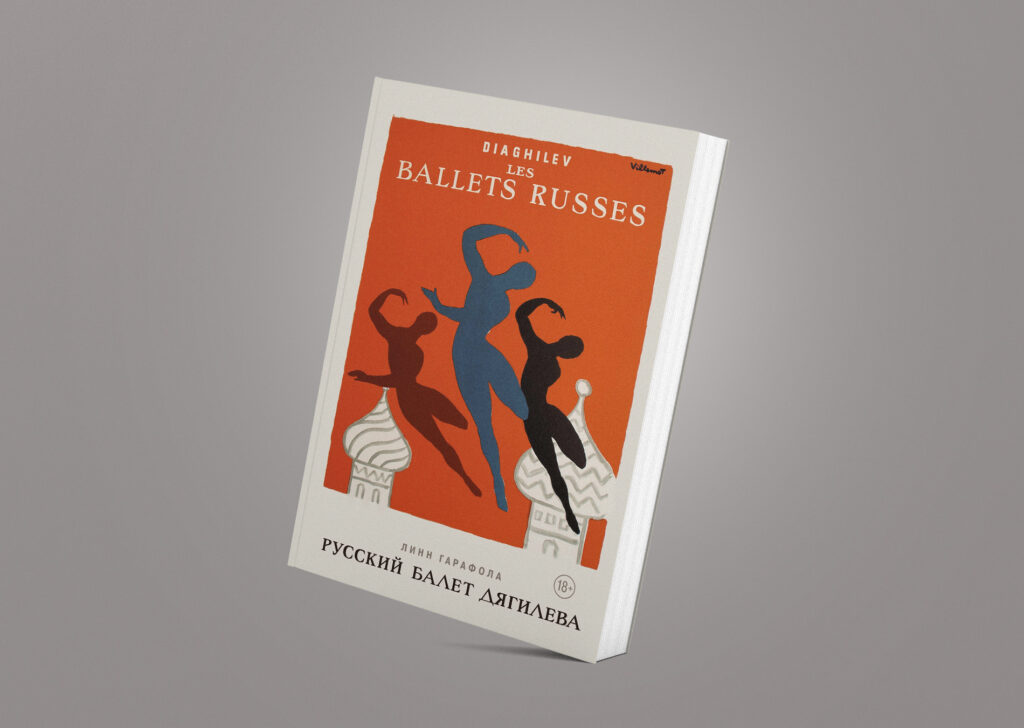

В издательстве «КоЛибри» вышла фундаментальная монография профессора кафедры танца Колумбийского университета Линн Гарафолы «Русский балет Дягилева», в которой автор исследует, как амбициозному импресарио Сергею Дягилеву удалось изменить распространенное восприятие балета как французского или итальянского искусства, представив его как искусство преимущественно русское. Публикуем фрагмент с хроникой авангардного периода театральной антрепризы, когда классический русский балет променял партии скромной Одетты на шумовые танцы с душами печатных машинок и оргии цвета, света и звука.

Несмотря на то что никто из представителей футуризма не получил официального заказа до декабря 1916 года, первые шаги дягилевской модернистской революции состоялись под эгидой футуризма. Помимо этого они совпали с годами становления Мясина как хореографа. Извлеченный Дягилевым из кордебалета Большого театра весной 1914 года, теперь он последовал за своим ментором тропой футуристов.

Среди поэтов, художников, скульпторов и композиторов, в той или иной степени ставших для этой пары наставниками, интерес к представлению, к театрализованному действу был всепоглощающим. На это тратилась огромная энергия, и шумные демонстрации, сопровождавшие предъявления публике работ футуристов — литературных, визуальных, театральных, — составили красноречивую главу в истории этого движения.

Более того, между 1913 и 1917 годами театральные представления стали предметом увлеченного теоретического осмысления, темой более чем десятка манифестов, касавшихся абсолютно всех составляющих искусства театра, включая танец (область, где они, однако, достигли наименьших результатов), и отличавшихся неизменной оригинальностью.

В этих провокационных и полных протеста документах мы находим идеи, которые стали строительными лесами эстетики Русского балета военных и послевоенных лет и которые пронизывали ранние постановки Мясина.

Среди ключевых принципов как футуристических представлений, так и модернистского кредо Дягилева лидировал антинатурализм. Манифест Маринетти «Театр Варьете», опубликованный в октябре — ноябре 1913 года, открывается раскатистым осуждением натурализма:

Современный театр (поэтический, прозаический и музыкальный) вызывает наше глубокое отвращение по причине его тупого колебания между исторической реконструкцией (пастиччо или плагиат) и фотографическим воспроизведением нашей повседневной жизни; жеманный, замедленный, рассудочный и обескровленный театр, достойный в общем и целом эпохи керосиновых ламп.

Маринетти направлял свою критику против верности подлинным источникам и правдоподобным страстям, предназначенным для утверждения темы в подробностях времени и места, столь типичным для довоенного Русского балета, с тем же пылом он обрушивался на психологические подходы — и это была критика как раз того, что принесли с собой на сцену фокинские герои и толпы, «вооруженные» индивидуальными биографиями.

В «Футуристическом синтетическом театре» (январь — февраль 1915 года) Маринетти, Эмилио Сеттинелли и Бруно Корра продолжили обвинения в адрес театра, очарованного прошлым. Теперь уже, наряду с правдоподобием и психологизмом, были жестоко атакованы и сами проверенные временем конструкции, поддерживающие их, — сюжет, драматургическая структура и характеры.

Выступая против «нудного многословия, дотошного анализа и длительного развития событий» в драматургии, футуристы провозглашали театр синтетический, атехничный, динамичный и независимый:

- стенографическая точность и краткость («Парсифаль» за сорок минут!),

- устранение повествовательности,

- скорость и одновременность действия,

- формы воплощения, не претендующие на объективное воспроизведение реальности.

Все эти идеи нашли место в модернистской эстетике Дягилева.

Они были связаны с целым рядом других идей, важнейшей из которых оказывалась идея механизации, особенно в отношении актерской игры. Попросту говоря, футуристическое действие и костюмировка механизировали исполнителя, подчиняя его сценическому оформлению. Майкл Керби указывает, что в манифесте 1914 года «Динамическая и синоптическая декламация»:

Маринетти преобразовывает, по крайней мере в теории, все аспекты исполнительского искусства: актер должен носить обезличенную одежду… его лицо должно быть свободным от индивидуального выражения; его голос должен избегать «модуляций и нюансировки»; его движения должны быть «геометричными». Описывая использование жестов, Маринетти предлагал употреблять такие понятия, как «кубы, конусы, спирали, эллипсы и т. д.».

Фортунато Деперо, которому Дягилев заказал оформление сокращенной версии «Песни соловья», намечавшейся к постановке весной 1917 года, тщательно детализировал эти принципы.

Актер, писал он в «Записках о театре» 1916 года, должен разрушить свою естественную внешность преувеличенным гримом, вычурными париками, глазами, похожими на фары, ртом, уподобленным мегафону, воронкообразными ушами и механической одеждой, чтобы добиться в результате эффекта устранения каких бы то ни было индивидуальных и правдоподобных деталей.

Читайте также

«Аменхотеп IV — Евклид — Ачария — Хлебников». Как поэты-футуристы создавали межпланетный язык

Костюмы Деперо, нарисованные к «Соловью», строго следовали его собственным предписаниям: объемные и жесткие комплекты одеяний, прочерченные в пространстве, скрывали не только тело, но и руки и лицо, в то время как геометрические выступы, подобные протуберанцам, обозначали глаза и рты.

Все танцовщики, как сообщал французский еженедельник «Опиньон», должны были быть в масках. «Танцовщики, — объяснял Деперо, — таким образом освободятся от излишней характерности, кроме того, центр интереса сместится в сторону движения масс». Декорации продолжали тематику, заявленную в костюмах.

На фотографии, сделанной в 1917 году в мастерской художника, можно увидеть огромные полуабстрактные подсолнухи (половинки дисков, прикрепленные углами к целым дискам) с треугольными жесткими ростками на вершине и металлические ветки, прикрепленные к стойкам.

Другая фотография, вероятно с уже готовыми декорациями, изображает стилизованный футуристический сад с пальмовыми листьями, цветами и кустами, представленными в виде произвольно расположенных конусов, сегментов дуг и дисков. Для усиления яркости красок использовались лак и глазурь.

Не только внешний облик актера, но также его движения и жесты были механизированы. В «Печатном станке» (Printing Press) 1914 года, «полиграфическом балете» (по определению «летописца» футуризма Вирджилио Марчи) Джакомо Балла, художника дягилевской постановки «Фейерверка», было двенадцать деперсонализированных актеров-роботов, представлявших различные части печатной машины.

Сохранились эскизы «хореографии» Балла: две пары актеров, с силой вытянув руки перед собой, качались взад и вперед, имитируя движения поршня, вращающего «колеса», образованные третьей парой, которая размахивала столь же сильно вытянутыми руками, согнутыми в запястьях под прямым углом, что напоминало перекрещивающиеся круги.

Автоматы Балла еще и говорили: точнее, они «очень громко» декламировали отрывки «бессвязной болтовни», стремясь, как и музыка Луиджи Руссоло, к достижению чистого звука. «Печатный станок» настолько заинтриговал Дягилева, что он даже намеревался осуществить его постановку. Марчи рассказывает:

Однажды вечером мы пришли к Дягилеву в гостиную Семенова, чтобы решить, что выбрать — «Фейерверк» или «Балет печатной машины», механистическое изобретение Балла. Для второго автор расставил нас в геометрическом рисунке и дирижировал, управляя механическими движениями и жестами, которые мы все должны были исполнять, представляя души отдельных деталей ротационной печатной машины. Мне было поручено энергично повторять слог ‘STA’ с одной рукой, по-спортивному поднятой вверх, так что я чувствовал себя как солдат на плацу. Надо ли говорить, что Балла зарезервировал для себя более изысканные слоги, звукоподражание и словесную абракадабру, и все это срывалось с его губ с неподражаемым пьемонтским «neh», в то время как бессовестный Семенов продолжал откупоривать бутылки с шампанским, превращая все представление в высокоинтеллектуальный и в высшей степени забавный гротеск.

Однако Дягилев предпочел не ставить «Печатный станок», он заказал его автору сценографию «Фейерверка» Стравинского. Оформление Балла к этой короткой пьесе — световое шоу, сыгранное на установке из геометрических тел, — прославляло краткость, динамизм и абстракцию — то, к чему стремился футуристический театр. Итальянский критик Маурицио Фаджоло дель Арко написал:

Балла сделал лучшее, что мог, согласовав конструкцию с пиротехническими изобретениями композитора. — Он заполнил сцену ошарашивающим нагромождением кристаллических форм, световыми лучами разного цвета, коралловыми образованиями, символами бесконечности (спиралями и бегущими световыми волнами), эмблемами света (обелиском, пирамидами, лучами солнечного и бледного лунного света), аэродинамическими символами (полетами стрижей и огненных птиц). Все это проецировалось на черный задник, подсвеченный сзади красными лучами.

Дягилев, как уже было сказано, принимал участие и в замысле, и в самом исполнении сложнейшей световой партитуры. Но, определенно, он уловил «сигнал», идущий от футуристов, в чьих теориях свет приобретал почти мистическое значение. «Футуристическая сценография» Энрико Прамполини, написанная в апреле — мае 1915 года, заканчивается воображаемой картиной нового светящегося театра.

«В полностью реализованную эпоху Футуризма мы увидим светящуюся динамичную архитектуру сцены, созданную с помощью цветных раскаленных ламп, которая, трагически закручиваясь или просто с упоением демонстрируя себя, породит у зрителя новые ощущения и новые эмоциональные ценности».

Несмотря на очарованность Прамполини «светящейся сценой» и на дружбу Дягилева со Стравинским, выбор «Фейерверка» и способа его воплощения, вполне возможно, возник из другого источника — из соединявшего разные виды искусства произведения на ту же самую музыку, которое было представлено Лой Фуллер в мае 1914 года в парижском театре Шатле. Премьера «оргии цвета, света и звука», как окрестила «Фейерверк» Фуллер, состоялась за неделю до открытия последнего довоенного дягилевского сезона.

Футуристическое театральное представление расширяло границы традиционных форм необычным и часто шокирующим способом. Дягилев, как законченный прагматик, сторонился тактики групповой конфронтации, но мысль о том, что доставшееся в наследство должно быть изменено, преобразовано, переоформлено, скомбинировано с другим и использовано наряду с новым материалом, находил очень близкой по духу.

Футуристы прославляли театр варьете потому, что он, как писал Маринетти, был «вскормлен стремительно развивающейся действительностью», ставил публику в тупик комическими эффектами, удивляя, пробуждал воображение, обогащал программами с кинематографической проницательностью и способностью погружать «в глубины нелепого» молниеносной сменой сцен благодаря использованию чудес современной техники.

Может быть интересно

Не только «Бродячая собака»: гид по главным тусовочным местам Серебряного века

Влияние подобных идей на Дягилева переоценить невозможно. Послевоенная тенденция, связанная со стремлением к карикатуре, пародии и алогичным композициям, которая, как и привлечение средств из арсенала развлекательной индустрии, впервые обозначилась в годы войны, напрямую уходила корнями в теорию и практику футуризма.

Лишь один-единственный результат сотрудничества Русского балета с футуризмом достиг сцены. Однако в период между концом 1914 и весной 1917 года Дягилевым намечалось более полудюжины проектов с привлечением художников-футуристов: концерт шумов, «Пьедигротта», «Литургия», «Печатный станок», «Фейерверк», «Песнь соловья», «Зоопарк» (The Zoo) — балет Франческо Канджулло, для которого Равель согласился написать партитуру, а Деперо — создать оформление.

Лишь по прихоти судьбы произведением, подводящим итог футуристическим экспериментам, стал «Парад». Здесь, как подчеркнула Марианна Мартин, «на сцене присутствовал не просто Кубизм» — вопреки часто цитируемой фразе Гертруды Стайн, — но «изысканно- и очаровательно-юмористическая конфронтация между кубизмом и футуризмом и соответствующими им идеалами».

«Парад» вобрал в себя многие футуристические идеи: конкретные жесты и звуки, приемы варьете, алогичную композицию, механистичность движений, конструктивистские костюмы — идеи, просочившиеся через парижский авангард и неизбежно преобразованные благодаря контакту с кубизмом.

Если Дягилев и не преобразовал Русский балет на основе принципов футуризма, то его контакты с этим направлением определенно изменили облик труппы. Он навсегда распрощался с натурализмом, драматическим повествованием, психологической мотивировкой характеров, изгнал экзотичность Бакста (по выражению Прамполини, «ассирийско-персидско-египетско-нордического» плагиатора) и пассеизм Бенуа, отбросив заодно и символистскую тематику «Мира искусства».

С этого времени он станет убирать свою сцену завесами, подтверждающими признание революции, произведенной кубизмом.

Через Мясина, его хореографическую Галатею, он будет вносить в балет динамизм и угловатость, прокламируемые и отстаиваемые футуризмом, наряду с деперсонифицированным стилем исполнения, прерывистым повествованием и нарочитыми несоответствиями, ставшими фирменными знаками Русского балета.

Дягилев, впрочем, никогда безоглядно не отрицал прошлого — даже в эти годы увлечения модернистскими экспериментами. Напротив, в подавляющем большинстве спектаклей, многие из которых задумывались во время Первой мировой войны, но смогли быть осуществлены лишь в послевоенные 1919–1921 годы, стилистическая новизна авангарда оказалась повенчанной с традиционными балетными темами и жанрами.

Из этой амальгамы старого и нового возникли гибридные формы, ставшие главными проводниками балетного модернизма: неопримитивизм и то, что я называю первоначальным модернизмом. Отзвуки экзотичности и ретроспективизма довоенных лет, эти комбинации, объединяющие эксперименты и общепризнанный материал, заложили общеэстетическую основу преображенного дягилевского репертуара, чего не сделал «Парад».

В истории становления неопримитивизма не было другой пары художников, оказавшей столь значительное влияние на Дягилева, как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Спутники в жизни, эти русские авангардисты находились рядом с ним большую часть периода войны и последовавшего за ней перемирия. Они жили и работали с ним, непосредственно участвуя в создании нового модернистского репертуара.

В 1915 году, когда эта пара присоединилась к артистической колонии в Швейцарии, они были уже достаточно известны Дягилеву. Картины Ларионова висели в 1906 году на выставке «Мира искусства», последней значительной акции Дягилева в России, и в том же году — позже — на Выставке русского искусства, которая стала его первым свершением в Париже.

Гончарова, в свою очередь, была личностью, высокочтимой Дягилевым: заказывая ей оформление к «Золотому петушку», ставшему самым значительным событием сезона 1914 года, он впервые обращался к художнику (причем женщине-художнику), который стоял вне традиций «Мира искусства».

Ее приглашение, последовавшее сразу после музыкальных и хореографических прорывов «Весны священной», обнаруживает постепенное охлаждение Дягилева к предыдущей декорационной эстетике Русского балета.